新时期高校新校区校园人文环境设计研究

吴非凡 ·黄雨

摘 要:高等院校是国家和人民教书育人的阵地,是学生成长成才的平台,一向被人们誉为象牙塔。高校校园人文环境的营造要符合高校办学的精神气质,要能给师生带来恰当的气质导向和认同感、荣誉感。本课题以南京工业大学江浦校区为例,运用实地调研、调查问卷、系统分析、横向对比等方法,探究其在新规划建设中校园整体人文环境建设存在的不足,并提出再设计的合理建议。

关键词:高校校园人文环境;更新改造;文化景观

1 高等院校新校区校园人文环境现状

作为孕育人才的摇篮,大学校园的整体人文环境对塑造青年良好的精神文明有显著的作用。人文环境设计规划是高校整体印象的第一来源,其特点与品质影响着高校的整体氛围。

20世纪90年代以来,社会经济迅速发展,社会对人才的需求日益迫切。在此背景下,高校开始逐步扩招,原本的校园规模不足以容纳日益增长的学生人数,因此普遍开始规划、建设新的校区。

然而过于快速的发展规划,使高校校园丧失了本身的校园特色文化环境,同时存在新、旧规划不协调统一、建筑设施陈旧等问题。本课题基于高校校园人文环境规划普遍存在的问题,以南京工业大学江浦校区为例,开展对校园人文环境的更新改造。

1.1 历史与发展

南京工业大学起源可追溯到三江师范学堂与同济医工学堂。2001年5月,原化工部南京化工大學与原建设部南京建筑工程学院合并组建南京工业大学。南京工业大学江浦校区是南京业大学于1992年开始筹建,并于1998年投入使用的;其处于南京第一个大学城——浦口大学城。目前该校已发展成为一所以工为主、多学科协调发展、有特色、高水平、创新创业型大学。

1.2 地域状况

学校坐落于古都南京,其中江浦校区总占地面积200公顷(3000亩),呈长方形,南北长约2220米,东西宽约920米。校区背倚老山,校园多山路且保留了地区原有生态绿化。整个校园地形复杂,地势呈南低北高,重点教学楼多位于校园南部。

1.3 整体人文环境综合分析

南京工业大学江浦校区建筑以红顶白墙和蓝瓦白墙为主,与绵绵青山相应;时钧园、天宝阁、国家森林公园无不透露出人文情怀;恰到好处的自然景观与人文建筑相映衬,形成协调、沉稳、大气的环境氛围。

1.4 校园人文建筑环境的问题分析

第一,校园整体规划较早,一些设施陈旧失修,存在美观问题与安全隐患。如镜湖长廊等。

第二,校园后期规划建筑与校园整体风格不相符,破坏了校园环境的整体性。如于2018年建成并投入使用的新实验楼,其风格明显与相邻的其他教学楼的复古巴洛克风格不一致。

第三,典型人文景观节点较少,缺少校园人文历史文化的渲染、熏陶。

第四,校园内已有的人文景观节点的知名度过低。如过半的学生没有前往过纪念时钧先生的时钧园,不了解诚毅广场中心大鼎的历史来源。

第五,空地资源闲置,亚青宿舍楼前的草地未得到合理使用。

第六,标识引导系统不健全,没有合理、明确的导视牌。南京工业大学江浦校区的标识引导系统依旧使用的是十年前的风格,陈旧且保守。

第七,植被过于茂盛。如桂苑宿舍周围的桂花树过于繁密,香气馥郁引来昆虫;老南苑宿舍,部分学生宿舍常年见不到阳光,导致宿舍潮湿,滋生霉菌。

2 再设计理念

在校园人文环境再规划中,必须以校园文化基础为根本出发点,并使校园人文环境与其相呼应,注重校园人文精神,强调整体性与独特性的统一,使再设计与在校师生的校园生活产生互动。

2.1 独特的校园人文精神

“校园人文精神是一种内在的价值观与精神取向,是校园环境的内涵、品质与特色,决定着校园的功能、形式、内容和发展。校园人文是校园环境中最具盛名力、最具感染力、最能打动人心的内质,是校园环境得以发挥其熏陶、凝聚作用的根本原因。”[1]校园人文精神需要在再设计中得到体现。在传承校园原有历史文化的同时,校园人文精神在再建设过程中应该图谋新的发展,在总体中把握校园人文环境的整体性和独特性,在细节处注入新的活力,以营造“南工特色”的校园文化,展现南京工业大学独特的校园人文精神。校园景观作为文化载体,体现的是校园的历史文脉。校园起源与历史,学院的建设与发展,都应在校园景观中体现出来。如南京大学仙林校区仿国立中央大学老校门所建的西校门、南艺校园旁建造的仿原上海美专校门的校园特色景观,以及清华大学的老校门、北京大学的未名湖、武汉大学等大学中的博雅塔以及诸多历史人物雕像等代表着学校历史传承的景观节点。此类文化景观体现了独特的校园人文精神,是学校历史文化的见证,记载了校训,引导学子塑造独立人格。

2.2 场所精神与整体性设计理念

“校园建筑不仅具有使用功能,而且具有人文意义与场所精神。”挪威城市建筑学家诺伯舒兹在他的《场所精神——迈向建筑现象学》一书中提出“场所精神”的概念。场所精神有广义和狭义之分。从广义理解来看,场所精神代表“土地”或“脉络”,是所处地气候、风土等自然现象及其所孕育的人文风貌;狭义来看,则是指“基地”,即地形地貌等自然条件。总之,场所精神是建筑现象学中的一个重要概念:“场所”是人“对一个地方的认同感和归属感”,而场所精神中的空间概念正是人与建筑在反复与复杂的联系中形成情感认知的抽象性概念。人与建筑环境合而为一的场所精神的应用正恰到好处地体现了整体性的设计理念,以更新改造出人性化与人文化并存的校园文化“基地”。

当然,“整体性”并非仅指人与建筑环境为一个整体,更包括建筑物与建筑物之间的协调、建筑群之间的匹配、建筑与自然植物的相映、建筑内部的构造以及装修风格等。简言之,就是综合考虑整体构造、外在环境、设计风格以及装修品位一系列过程。所以说,整体性是一个宏大的概念。校园环境的整体性设计理念致力于打造良好的场所精神,深刻剖析校园环境要素,联系校园人文环境的整体特征,形成一套合理、有序的设计规划。在整体性设计理念的指导下,场所精神得到真正发挥,校园规划更加协调,而建筑设计也在真正意义上实现了内部设计与外部设计的沟通与统一。这也与吴良镛先生[2]倡议的建筑、景观与规划三位一体的整体性设计理念相契合,对校园建筑设计具有指导意义。

2.3 以人为本的人本观点

再设计要联系该校校园历史、发展状况与在校师生的精神文明生活,要适应在校师生的学习、生活、生产活动,从而使校园环境设计与人文生活紧密关联,在最大程度上展示校园整体风采。再设计规划的过程中也需要尽可能多地考虑使用者的体验,以促使学校的教育理念融入学校整体物质环境,给予使用方充分的尊重,潜移默化地感动学生、影响学生、教育学生。

2.4 校园人文坏境的内涵

校园的人文环境是校园精神文化环境与物质环境的有机结合。校园精神文化环境应是决定校园物质环境整体风格的基础,校园物质环境则是表现校园精神文化环境的窗口,二者相互协调,共同引导校园人文环境建设的方向。校园精神文化环境即校园文脉,其中包括学校传承、校训、校园文化活动、校园价值认同等。校园物质环境,出现于校园规划之始,形成于校园整体建筑设施稳定之时,而后期的维护的增改则决定了校园整体人文环境的兴颓之貌。校园物质环境主要以校内建筑、标识导引系统、校内绿化及其他公共设施组成。本次课题对校园进行再设计时,基于对校园人文环境内涵的了解,从校园精神文化环境与物质环境两个方面进行再设计与改造。

2.5 管理环境的思想

管理环境是校园人文环境的支撑。管理环境对校园物质环境建设后期具有重要意义,它保障了校园物质环境的整体性。新建筑应该成为校区原本建筑的延续,而非另起炉灶。南工大周围建筑多为红瓦白墙,为协调性考虑,新增建筑也应该延续这一特点,从而突显校园环境中包含的亲和力及文化底蕴。

2.6 “和”与“美”的理念

校园物质环境作为校园精神文化的载体,理应与校园文化生活产生一定的交互。正如黑格尔所言:“建筑是凝固的音符。”校园主体建筑则是校园物质环境的重要组成部分,“校园主体建筑往往是体现学校文化品位和历史精神的象征,也是教育人文环境建构的重要部分。因而在设计建造时要具有比其他建筑更高的审美价值、人文含量和教育功能的定位。首先在美学特点上应该重点考虑威严、开阔、上进的表现形式”。[3]大学校园的主体建筑不仅仅在整个大学校园园区中起到地标作用,也引导、决定了整体校园人文环境的风格。在规划设计的过程中,不仅要做到“美”,更要在设计中体现出“和”。即作为校园整体人文环境的有机组成部分,物质环境必须以人为本。“美”并不一定代表着“和”,但大学校园中的建筑必须在设计的过程中同时考虑“美”和“和”此二者的存在。只有能打动人心的“和”的建筑与环境,才可能引导在校学习的青年走上一条了解“美”、认可“和”的重要道路。

2.7 尊重自然的观念

校园物质环境的建设在充分发挥设计者的主观能动性之余,也要结合校区所在区域地形与其他因素。在以人为本的基础上,也要注重生态文明,以尊重自然、保护原有生态肌理为设计规划的主旨。原生的花草树木成为校园绿化的同时,也会被后来人赋予新的人文内涵,成为校园文脉传承的天然承载者。原生绿化可以同后天人造景观相互映照,不应破坏自然绿化。如南京工业大学江浦校区的时钧园,虽然建成之后缺少维护和保养,但天然的地形走向和葱茏的青山在给予景观别样幽静野趣的同时,也与园中人造的红瓦小亭相映成趣。所以本次再设计秉承尊重自然的思想,顺应自然,保护自然,合理地对校园进行开发、再设计。

3 再设计具体实施计划

在深刻分析南京工业大学校园规划的欠缺与充分理解以上建筑规划理念之后,本项目拟定了一套再设计具体实施计划:考虑内外部空间的沟通与交互,最终达到内外契合、校园整体规划协调、人与校园环境交融的境界。本项目以此为目标导向,以“外部环境引导建筑造型”与“内部空间约束外部形态”的双向互动为指导方针,[4]通过更好地处理校园景观,使校园环境在带给师生感官愉悦的同时,可为他们提供一方娱乐、交流、休闲之地,达到舒缓压力、放松心情的效果,具有人文韵味的同时寓教于乐,这是校园的一种文化潜力,亦即校园的“场所精神”与整体性理念的体现。

针对南京工业大学江浦校区的校园环境的改造计划如下:

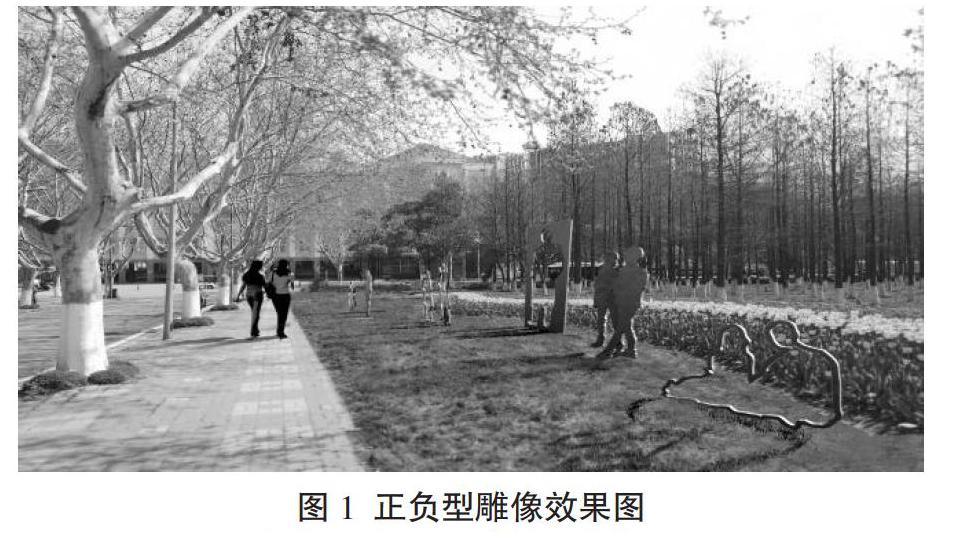

3.1 校园人文景观节点建设:正负形雕像

在人流量相对较大的干道旁设置人文景观节点。在其建成之后,后期的宣传工作也要做到位,使新设置的景观节点成为校区的新地标,作为学校历史文化新的传承载体而存在。

改造设计说明:在南门校友林处增设景观节点,以简洁的剪影雕塑群、郁金香花群、休闲座椅等为主要设施,作为校园南门最主要的人文景观。由时钧先生像、学习中的学生、讨论问题的师生等为剪影雕塑主题,充分体现南京工业大学深厚的历史底蕴及浓厚的学术氛围。其不仅能很好地传达校园文化底蕴、体现学术氛围,从整体环境设计来看,由于剪影雕塑的简洁特点,其又能很好地与背后的杉树林、周边的郁金香花群相融合。明德路边的大礼堂文科楼、厚学路边的厚学楼与杉树林共同体现工科院校的严肃,而郁金香群在其间又能通过自身活泼的颜色,为教学楼群增添一丝趣味。(见图1)

3.2 校园人文景观节点的维护

校园内的人文景观节点多暴露在室外,易出现损坏,如墙皮脱落、褪色或杂草丛生等问题。

以时钧园为例,由于后期维护修缮不到位,时钧园内的景观凉亭均陈旧破败。因此在景观节点建设完成后,其维护修缮管理也必须到位。

3.3 合理開发利用空地资源

南京工业大学江浦校区目前仍存在面积相当大的空地。面积较小的空地能够对行走其中的师生心情起到舒缓作用,但面积大且偏僻的空地则会给人荒芜感,也会存在一定的监控死角从而埋下安全隐患。南京工业大学江浦校区中亚青空地就是最为典型的例子。针对该空地,本项目提出改造意见。

设计理念:从功能角度出发,该空地占地面积大,可设置休息广场、儿童游乐区及轰趴别墅。从道路系统分析,可设置为对称式,令一条道路贯穿全园,设大的入口、多个小入口,减少人流拥挤现象。儿童游乐区配有儿童游乐的基本设施,地面是沙地,防止儿童受伤;在校大学生也可去放松,丰富课余生活。设置老年活动区,配有老年人健身的基本设备。园内植物配置种类多样,营造一个优美和谐的自然环境,让游人不仅能观赏景色,更能享受生活。

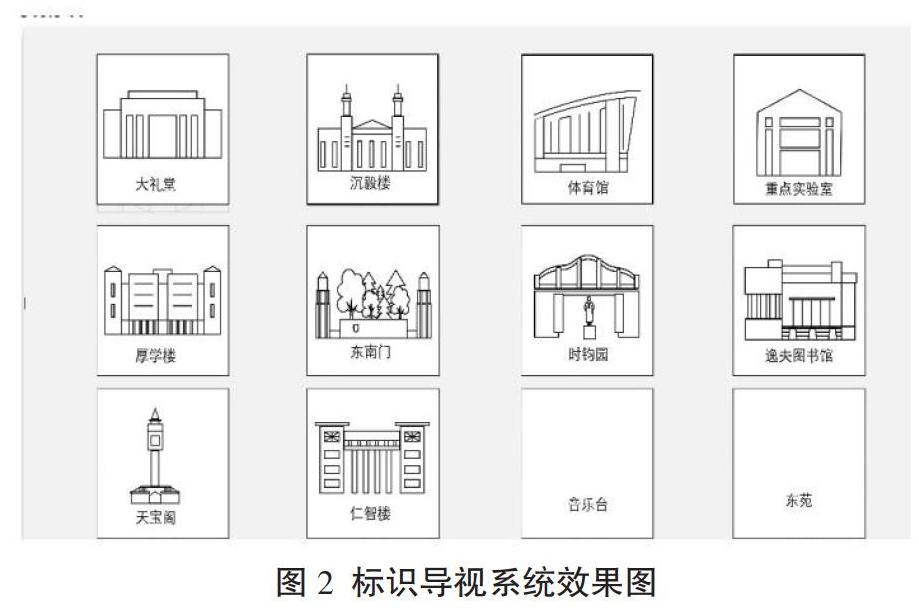

3.4 更新校园标识引导系统

校园标识引导系统是使用者在进入校园区域后除校门以外第一个注意的存在,因此,使用者初次进入校区时,可能会因为老旧的校园标识引导系统对该校区产生陈旧的第一印象。而更新校园标识系统则会对改善此现状产生非常积极的作用。

传统指示牌可以以南京大学的校园标识引导系统为例,以校园传统配色和简约且大气的线条风作为设计的基础,同时设计不同层次和规模的指示牌,按照需求安置到相应位置。

新型指示牌则可以紧跟时代发展脚步,利用新媒体技术取代公告栏,在校内关键路口设立电子显示屏,不仅方便管理,同时也可以达到美化环境的目的。如定期更新校园内标识引导系统,并在标识引导系统中注入更多现代的充满青年朝气的元素;抛弃旧式的公告栏,以近些年兴起的自媒体发布公告,既节省了资源又美化了环境;丢掉原本的红布横幅,迎合即将到来的5G浪潮,采用机器人和电子显示屏向外校参观人员展示学校朝气蓬勃的氛围和无限的发展前景。

改造设计说明:导视系统不仅有指示方向的作用,还是校园文化的重要组成部分。导视系统既要讲究功能与结构,还要与自然环境、人文环境相契合。我校以工科为主,在导视的图形部分采用简练的线条。线性图形概括学校建筑物的外形,简约的风格与校园氛围相符,也能迎合校内师生的审美。导视部分颜色暂未确定,初步想法是學校校徽的蓝色和校园建筑红房顶的红色。蓝色,体现工科院校的严谨;红色,展现大学生的青春与朝气。(见图2)

4 结语

校园整体人文环境与校园精神文化环境、物质环境建设息息相关。校内物质环境作为校园人文环境的载体,其建设必须牢牢把握整体性和独特性。它向校内师生传递校园的文化内涵,并对师生的生活与学习体验直接负责。在设计和规划校区时,必须本着对使用者负责的原则,将对使用者的充分尊重融入设计,以期使校内人文艺术设计带给师生们温情和认同,使校园文化更具有亲和力与凝聚力。

参考文献:

[1] 王建国,阳建强.大学校园文化内涵的营造与提升[A].第七届海峡两岸大学的校园学术研讨会论文集[M].南京:东南大学出版社,2009:5.

[2] 吴良镛.从“广义建筑学”与“人居环境科学”起步[J].城市规划,2010,34(02):9-12.

[3] 张华春,朱慧.凸显文化教育功能:关于大学校园设计的思考[J].大学教育科学,2012(05):17-20.

[4] 周璐玢.基于场所营造的校园建筑及其环境整体性设计探讨——以某大学校史馆设计为例[J].中外建筑,2016(12):131-134.

作者简介:吴非凡,女,南京工业大学经济与管理学院信息管理与信息系统专业本科在读。

通讯作者:黄雨,女,南京工业大学艺术设计学院环境设计专业本科在读。