基于心率及主观疲劳的女子紧身跑步裤分区压力研究

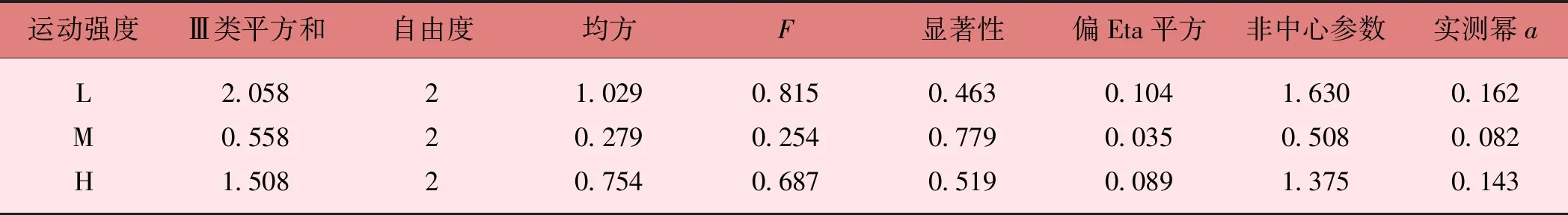

杨子田 张丹蕾 陈艺娟

东华大学 服装与艺术设计学院(中国)

随着跑步群体的不断扩大,功能跑步裤的专业技术需求日益突出。紧身运动装备在提高运动表现、减少肌肉损伤等方面的作用已成为体育用品领域的研究热点。

研究显示,紧身压迫对跑步的运动表现有积极作用。加压与跑步结合有助于部分输入神经元去敏感化,增加参与收缩的运动单位,促进肌肉活化,减少疲劳知觉,提升运动表现[1]。加压与跑步相结合的运动方式可显著提升运动员股四头肌和腘胂肌群的活化程度[2],能快速提升心率,并有助于动脉血管内皮细胞释放一氧化氮,诱发血管舒张,提升氧气运输能力[3],所得效果与运动员热身所需达到的生理目标高度一致[4]。

紧身压迫也有助于改善生理反应。曹丹对比研究了裸态、穿着紧身跑步裤跑步15 min人体各块肌肉的表面肌电信号均值频率,发现穿着紧身裤可有效降低运动肌肉疲劳度[5]。穿着紧身运动服有助于促进血液循环,增加血液含氧量,及时补充身体能量。在运动后若继续穿着紧身运动服装也会对肌肉起到促进作用,帮助肌肉恢复[6]。目前普遍认为高性能紧身运动装备促进运动表现的原因主要如下[7]:

——加速血液循环、减少乳酸堆积;

——改变运动学表现;

——增加肌肉本体感觉和功能;

——减少软组织振动。

近年来,影响运动着装疲劳性相关因子与疲劳阈值的研究逐渐增多,其中不乏涉及服装压力的相关内容,但鲜有对下肢各个肌肉群的针对性研究。关于跑步裤的设计,多数从外观设计和面料材质入手讨论研发产品设计的依据和标准,在科学性和准确性上还有进一步发展的空间。为此,本文基于心率及主观疲劳,针对下肢肌肉群,研究女子紧身跑步裤分区压力,以期获得女子紧身跑步裤在不同运动强度下对不同肌肉群的合理服装压设计。

1 实验

1.1 实验对象

实验对象为通过筛选的8位受试者。要求无心肺、呼吸系统疾病史,近期无明显踝关节、韧带或骨骼肌肉等运动损伤。要求为非专业跑步运动员,实验前3天内未进行任何形式的剧烈运动,实验前保持正常的作息和平静的心态。

1.2 主要实验器材

跑步机:Horizon 832T型,可根据需求自主调节运动速率和坡度等。

心率带:Polar H10型,自带柔软有弹性的胸带。其硅胶点和改良搭扣可有效防止位移。可连接官方软件Polar Beat, 5 kHz传输,实时监控心率。

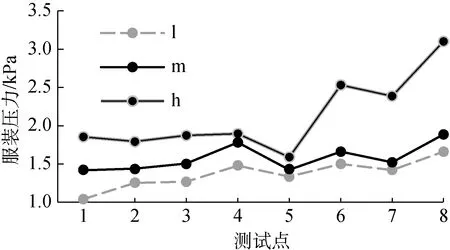

实验用裤:由前期压力测试试验筛选出紧身压迫程度分别为低度(l)、中度(m)、高度(h)的紧身跑步裤:D-2xs(Decathlon品牌)、D-3xs(Decathlon品牌)和N-xs(Nike品牌)。参考文献[8]选取本研究所需与跑步相关的8块下肢肌肉,分别为

——股直肌(Rectus Femoris, RF,测试点1);

——股外侧肌(Vastus Lateralis, VL,测试点2);

——股内侧肌(Vastus Medialis, VM,测试点3);

——半腱肌(Semitendinosus, SD,测试点4);

——股二头肌(Biceps Femoris, BF,测试点5);

——胫骨前肌(Tibialis Anterior, TA,测试点6);

——腓肠肌内侧(Medial Gastrocnemius, MG,测试点7);

——腓肠肌外侧(Lateral Gastrocnemius, LG,测试点8)。

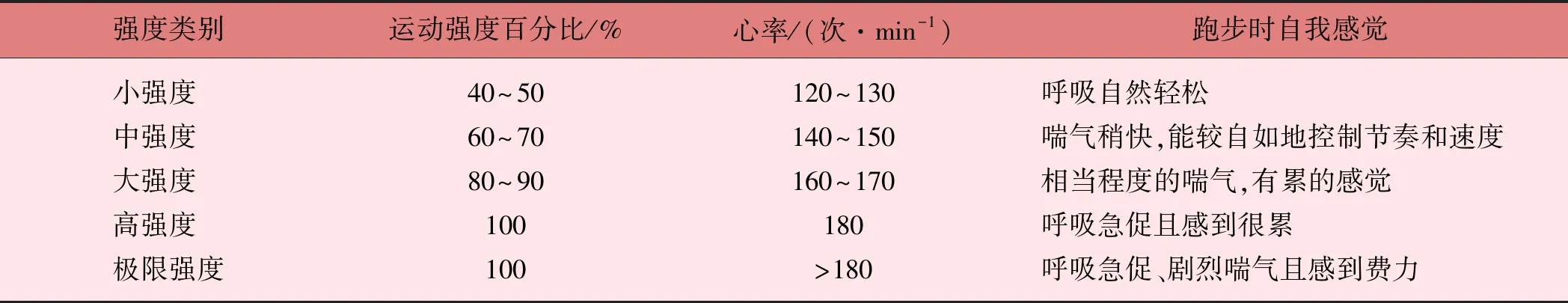

紧身跑步裤在此8个肌肉测试点的平均服装压力如图1所示。

图1 不同紧身程度压迫下测试点处的服装压力

1.3 实验测试指标选取

心率测试指标:运动过程中的实时心率。

主观评价测试指标:受试者在跑步运动中每分钟末对上述8块测试肌肉的疲劳感进行评价。利用Hollies的5级区间标尺作为主观评价标准,疲劳主观评价得分1~5等级分别对应的主观感受如下:无明显疲劳感、有疲劳感但不明显、有明显疲劳感、很疲劳及非常疲劳[9]。

1.4 实验环境

实验在室温(20±2) ℃、相对湿度(65±5)%、风速≤1 m/s的恒温恒湿室内进行。

1.5 实验方法

首先受试者在实验室中静坐30 min,适应场地环境直至其身体状态稳定。由实验操作人员将心率传感带绑在受试者下胸围部位,并使传感带上的传感器朝向正前方向。随后,受试者分别穿着3种不同紧身压力的样裤,依次以6.5 km/h(低速,L表示)、7.5 km/h(中速,M表示)和8.5 km/h(高速,H表示)3种速度在跑步机上跑步10 min。

每次跑步开始时,同时按下跑步机、移动端心率记录软件Polar Beat的开始键,全程同步记录实时心率,数据通过传感器传输到手机APP上。为真实模拟跑步运动过程,10 min的跑步采用加速-匀速-减速的运动模式。0~1 min,由静止均匀加速到预设速度;1~9 min, 以预设速度匀速运动;9~10 min,跑步速度均匀减小至停止。实验过程符合人体体力恢复机制。

每位受试者进行9组实验。不同跑速实验间隔至少30 min,以确保受试者实验前心率稳定在正常范围(60~100 次/min)。同时,为避免超量恢复对实验数据造成影响[10],两件样衣的着装运动实验的时间间隔为48 h以上。

2 心率指标和疲劳主观评价的结果与分析

2.1 心率测试结果

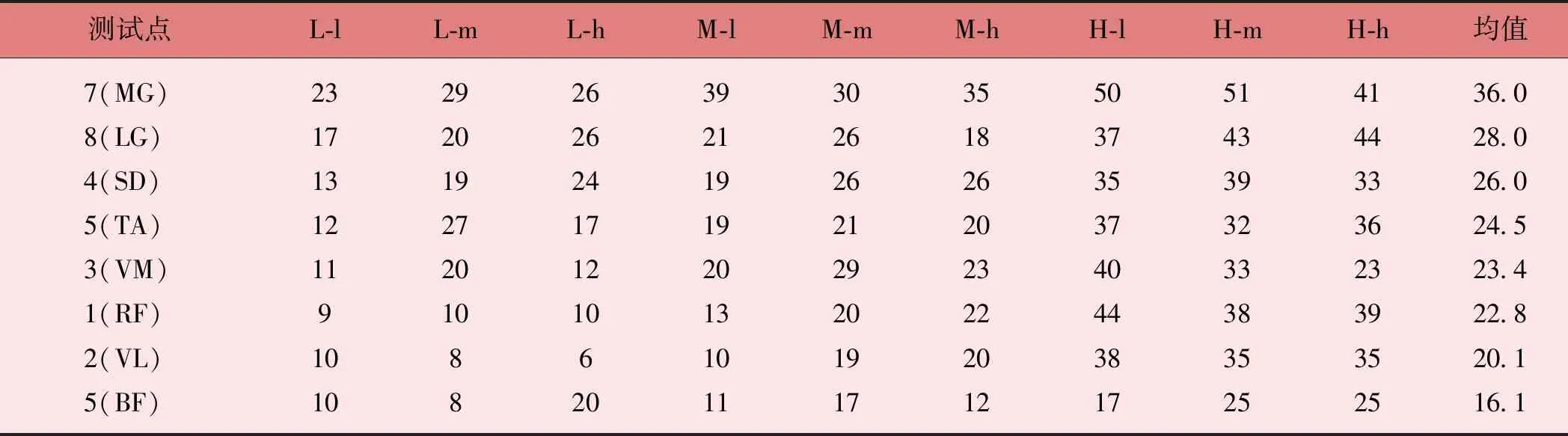

受试者跑步过程按时间先后顺序分为10个阶段,分别命名为T1~T10,每个阶段1 min。受试者穿着不同实验样裤在不同跑速下所得心率数据(图2)显示,不同运动强度下心率变化特征相似,即从静息心率开始,T1阶段心率随加速运动快速上升;T2阶段开始匀速运动,心率持续上升,但上升幅度小于T1阶段;随后各阶段心率缓慢上升,上升幅度越来越小,直至T9阶段;T10阶段做减速运动至静止,心率下降显著。数据表明,心率与运动强度之间呈高度线性相关,运动强度越大,心率越高,这与赵敬国等[11]的研究结果一致。

图2 不同运动强度和紧身压力下的心率数据

2.2 心率与运动阶段双因素重复测量方差分析

采用SPSS软件对不同运动强度和服装紧身压迫程度条件下的心率数据进行双因素重复测量方差分析。

2.2.1 球形假设检验

球形假设检验结果表明,低强度(p=0.091>0.05)、中强度(p= 0.066>0.05)与高强度(p=0.240>0.05)运动时,紧身压迫程度变量满足球形假设检验。运动阶段和两因素交互效应由于残差自由度不足无法进行球形假设检验。

2.2.2 低强度运动心率主体内效应检验

研究结果显示,紧身压迫程度主效应不显著,运动阶段主效应极显著,紧身压迫程度与运动阶段的交互效应无显著性。

2.2.3 运动阶段多重比较结果与分析

若运动阶段心率相对前后阶段在统计学上仍有显著性差异,则表明此刻的运动心率仍在变化,尚未达到稳定平衡状态;若与之前时刻相比有统计学差异,与之后时刻比较无统计学差异,则表明心率不再有明显变化,已达到稳定平衡状态,此时刻即为运动心率的稳定时间[12]。

实验结果表明,随着运动强度的增大,心率达到稳定所需时间更长,这与申慧祥等[13]关于不同运动强度下心率达到稳定所需时间变化趋势的研究结果吻合。

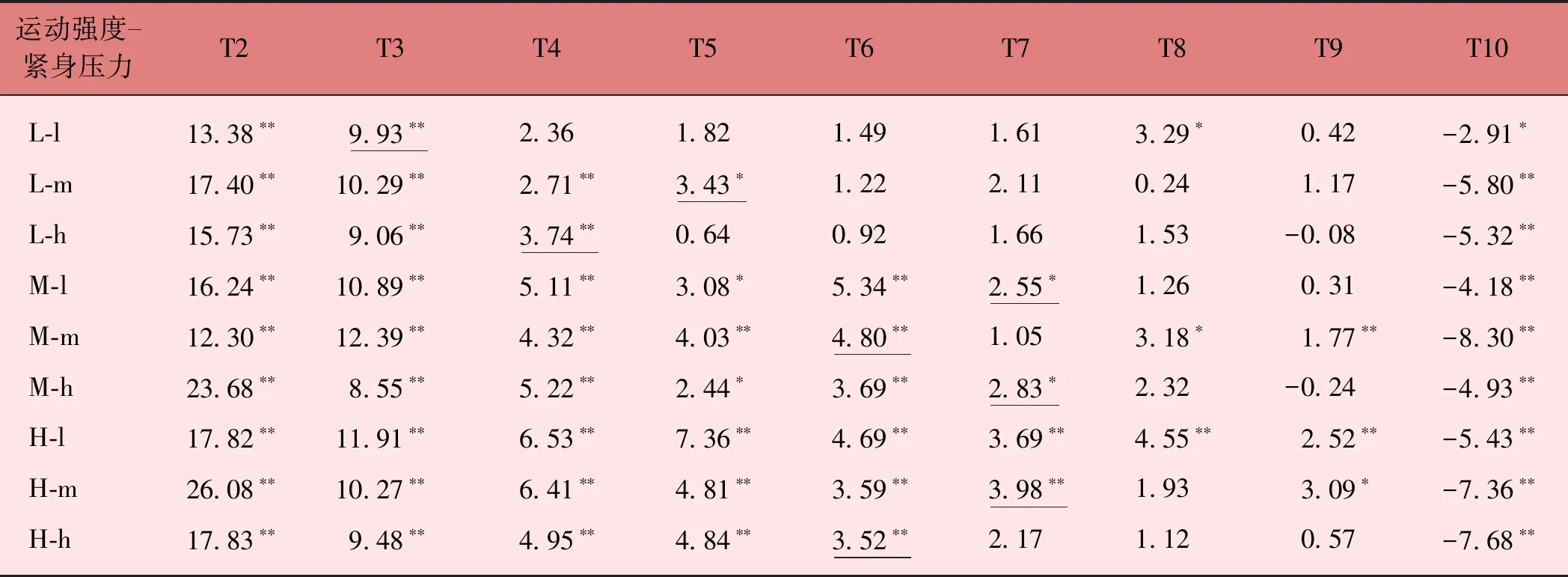

通过前后阶段配对样本T检验,进一步分析不同运动强度和服装紧身压迫条件下心率随运动时间的变化规律。相关数据如表1所示,低强度运动时,不同程度紧身压迫条件下,心率在T3~T5阶段达到稳定;中强度运动时,不同程度紧身压迫条件下,心率在T6~T7阶段达到稳定;高强度运动时,低紧身压迫条件下,心率在匀速运动阶段未达到稳定状态,而中高程度紧身压迫条件下心率在T6~T7运动阶段达到稳定。说明中低运动强度时,外加紧身压迫对心率稳定时间影响不显著,而高强度运动时,外加中高紧身压迫能缩短心率稳定时间。

2.3 主观疲劳区间的确定

分别计算9组实验条件下各肌肉在各运动阶段的疲劳主观评分均值与9组实验心率值,在SPSS软件中进行双变量相关性检验。结果表明,9组实验条件下心率与各肌肉疲劳主观评价之间均存在显著性相关,说明人体在跑步运动中下肢主要肌群的主观疲劳感与心率密切相关,可用均值心率推测疲劳状态。

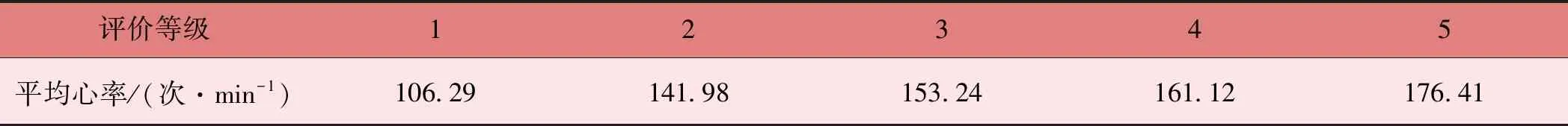

综合8名受试者各疲劳等级下的心率区间,得到各疲劳等级下的平均心率(表2)。运动强度划分及相应的人体疲劳状态描述如表3[14]所示,当心率大于150 次/ min,人体开始出现累的感觉。根据表3运动强度的划分,对比表2各评价等级下的心率可知,得分处于3~5等级的运动阶段可视为处于体力疲劳状态。

表1 运动阶段心率配对样本T检验

注:*、**分别表示运动阶段心率均值与前一阶段差异显著性水平为0.05、0.01;下划线表示心率达到稳定运动阶段。

表2 各疲劳主观评价等级下的平均心率

表3 运动强度划分及描述

2.4 主观评价疲劳阶段分析

汇总每名受试者主观评价等级处于3~5级的运动阶段,以1#受试者为例,同一运动强度下不同服装压力时疲劳主观评价结果如表4所示。

表4 1#受试者主观评价等级处于3~5级的运动阶段汇总表

注:*表示未出现明显疲劳或在3个压力条件中明显疲劳出现晚、持续时间短。

根据1#受试者主观评价结果,在穿着不同压力大小的样裤进行低强度运动时,未出现明显疲劳感;中强度运动时,中、低压力样裤均有4个测试点的肌肉出现明显疲劳,高压力样裤除了第5个测试点均出现明显疲劳;高强度运动时,3种压力条件下肌肉均普遍出现明显疲劳。这说明肌肉疲劳的产生与运动强度成正相关关系。

统计8名受试者不同实验条件下各测试肌肉主观评价达到疲劳的区间总数,结果如表5所示。数据表明,低等(L)运动强度和中等(M)运动强度时,人体在低服装压条件下的主观评价疲劳区间数普遍小于在中、高服装压条件下的主观评价疲劳区间数;高等(H)运动强度时,高服装压条件下主观评价疲劳区间数大都比低、中服装压条件下的少。

结合受试者运动后感受访谈及相关研究结果分析可知,中低运动强度时中高服装压能使肌肉本体感觉增强,肌肉对疲劳感受较敏感。高强度运动条件下,肌肉普遍疲劳程度相对中低运动强度较深,此时高服装压相对中低服装压,肌肉主观疲劳感较小,其主要原因可能如下:

——高服装压造成的束缚能有效减少肌肉软组织的振动;

——高服装压促使压迫部位肌肉的血液循环加快,从而减少乳酸堆积;

——高服装压能达到刺激并增强肌肉活性,加快肌肉纤维参与收缩。

比较每个测试点主观评价疲劳区间数的均值,可知跑步运动中肌肉疲劳程度排序为MG>LG>SD> TA>VM≈RF>VL>BF。

表5 主观评价疲劳区间数汇总表

2.5 疲劳主观评价结果分析

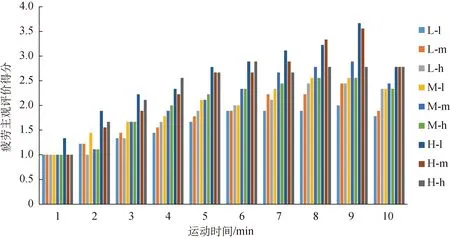

以股直肌为例,其疲劳主观评价统计结果如图3所示。图3表明,中强度运动4 min后,低服装压条件主观评价疲劳等级较低;高强度运动2~6 min时,中等服装压条件主观评价疲劳等级最低。

图3 RF疲劳主观评价结果统计图

计算每次实验过程中每个运动阶段8位受试者对各块肌肉的主观疲劳等级评分均值,通过SPSS软件一般线性模型的重复测量方差分析,检验相同运动强度、不同服装压下主观疲劳评价均值差异。对股直肌相同运动强度下不同紧身压迫程度的疲劳主观评价结果进行双因素重复测量方差检验,显著性水平为0.05,统计结果如表6所示。研究表明,在实验设置运动强度下,不同紧身压迫程度条件下的主观疲劳评价差异不显著。

表6 RF紧身压迫程度主体内效应检验结果

3 女子紧身跑步裤分区压力设计

结合各肌肉测试点主观评价及心率指标综合分析发现,主观疲劳程度主要受运动强度影响,运动强度越大,主观疲劳感越强;跑步运动中肌肉疲劳程度依次为MG>LG>SD>TA>VM≈RF>VL>BF。据此设置女子紧身跑步裤分区压力,如图4所示。

图4 女子紧身跑步裤分区压力设置

4 结论

本文基于心率及主观疲劳评价研究了女子紧身跑步裤分区压力。研究表明,小腿后侧肌肉最易产生主观疲劳,是重点加压区域;大腿前肌肉群在跑步运动过程中参与度较高,若对其施加中高压,适合中高强度锻炼或追求提高肌肉本体感受的跑步人群,若对其施加中低压,适合低强度运动或追求主观舒适感的跑步人群;大腿后群肌肉和小腿前群肌肉总体对跑步运动贡献不大,且服装外加压力对其肌肉表现和主观感受影响不明显,可不做加压设计。