外剥内套法治疗Ⅲ、Ⅳ度混合痔

吕智豪 郭昌 文彬 赵文韬 胡丰良

1广州中医药大学第一临床医学院(广州510405);2广州中医药大学科技创新中心(广州510405);3广州中医药大学第一附属医院(广州510405)

混合痔为临床常见病与多发病,临床表现为便血、痔核脱出、肛门疼痛等[1-2]。流行病学研究显示,全球范围内其发病率约为49%,且发病率随着年龄的增长呈增高趋势[3]。对于Ⅲ、Ⅳ度混合痔,保守治疗效果欠佳,需行外科手术[4]。传统外剥内扎术是治疗混合痔的经典术式,疗效可靠,但易产生较严重并发症,如术后出血多、肛缘水肿及皮赘形成,甚至出现直肠肛门狭窄等[5-8]。据此,我院将传统外剥内扎术进行改良,开创了治疗痔病的新术式——外剥内套法。外剥内套法采用内痔套扎结合外痔切除的方法,具有并发症少、痛苦小、恢复快等优势。我院采用外剥内套法治疗Ⅲ、Ⅳ期混合痔,并与传统外剥内扎术进行对比,效果满意。经查阅国内外文献,尚无此类报道,现将资料报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料2018年9月至2019年6月于广州中医药大学第一附属医院肛肠科住院行手术治疗的92 例混合痔患者,以随机数字表法分为观察组与对照组,每组46 例。其中观察组:男26 例,女20例;年龄29 ~65 岁,平均(44.8 ± 9.0)岁;Ⅲ度混合痔24 例,Ⅳ度混合痔22 例。对照组:男25 例,女21 例;年龄27 ~60 岁,平均(44.4 ± 8.9)岁;Ⅲ度混合痔23 例,Ⅳ度混合痔23 例。两组基线资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准符合《中医肛肠科常见病诊疗指南》[9]中Ⅲ、Ⅳ度混合痔的诊断标准:(1)Ⅲ度内痔:可有便血,排便或久站及咳嗽、劳累、负重时有痔脱出,需用手还纳;Ⅳ度内痔:可有便血,痔持续脱出。(2)外痔:主要表现为肛门部软组织团块,伴肛门不适、潮湿、瘙痒或异物感,如发生血栓或发炎可有疼痛。(3)混合痔:主要表现为内痔和外痔的症状同时存在,严重时环状痔脱出。

1.3 纳入标准Ⅲ、Ⅳ度混合痔患者。

1.4 排除标准(1)合并肛瘘、肛周脓肿或肛裂等肛肠疾病者;(2)凝血功能异常者;(3)罹患精神疾病无法配合诊疗者;(4)哺乳期、妊娠期妇女;(5)患有严重心、肝、肾疾病者。

1.5 手术方法

1.5.1 术前准备两组患者术前准备相同。(1)术前均行血常规、凝血功能等检验及胸片、心电图等检查以排除手术禁忌;(2)肠道准备方法:术前晚以1 袋复方聚乙二醇电解质散加入2 000 mL 温水中口服;(3)手术体位采用截石位;(4)麻醉方式为腰硬联合麻醉。

1.5.2 观察组采用外剥内套法:麻醉起效后,取截石位,常规消毒铺巾,提起外痔组织,做一“V”状切口,剥离痔静脉丛,将外痔剥离至齿状线上约0.5 cm,使用自动弹力线痔疮套扎吻合器(广州中达福瑞医疗科技有限公司生产,专利号为ZL 201410336696.5 及ZL 201410336725.8),连接负压吸引,将已剥离外痔及其痔核根部吸进套扎器枪头内,转动绕线轮360°,转动推线管轮360°,此时推线管弹出,左手按推线管,右手捏住弹力线尾端,两者作持续对抗牵拉,以进一步收缩环套,释放负压,直至负压表指针降为“0”,移除套扎器,于环套线结外剪断弹力线,仔细检查弹力线环套无滑脱,将环套以外的痔核切除,修剪缝合切口,术毕。

1.5.3 对照组采用传统外剥内扎法:麻醉起效后,取截石位,常规消毒铺巾,提起外痔组织,做一“V”状切口,剥离痔静脉丛,将外痔剥离至齿状线上约0.5 cm,钳夹痔核根部并行“8”字缝扎,将结扎线以外的痔核切除,修剪缝合切口,术毕。

1.6 观察指标(1)临床疗效:根据中医病证诊断疗效标准[10]评价如下:治愈为痔核萎缩,临床症状消失;好转为痔核缩小,临床症状改善;未愈为症状无变化或伤口未愈合。总有效率=(治愈+好转)/本组例数×100%。(2)手术相关指标:手术时间及术后住院时间。(3)术后肛门疼痛:采用视觉模拟评分法(visual analogue scale,VAS)[11],分别于术后2 h、术后第1 天上午9 时及术后首次排便时做记录(纳入研究的92 例患者术后首次排便时间均在术后第1 天上午9 时以后)。不痛:0 分;轻微疼痛,无须药物干预:1 ~3 分;疼痛时影响睡眠,需口服止痛药:4 ~6 分;渐强烈疼痛,疼痛难忍,需肌肉注射曲马多注射液:7 ~10 分。(4)其他并发症:包括术后肛缘水肿、术后出血、术后排尿情况、肛门直肠狭窄及皮赘形成(具体记录时间点为术后当天睡前记录患者排尿情况;术后首次排便时记录患者肛缘水肿及出血情况;出院当天记录患者肛门直肠狭窄及皮赘形成情况)。其中术后肛缘水肿评分如下:切口对合良好,无水肿:0 分;轻度水肿但肉芽组织平整:1 分;创面不平整伴明显水肿:2 分;切口呈肿块状伴明显活动受限:3 分。术后出血评分如下:无出血:0 分;便后拭纸染血:1 分;大便滴血:2 分;需缝扎止血:3 分。术后排尿情况评分如下:排尿通畅,0 分;排尿困难但尚能自行排尿:1 分;无法自行排尿,需行导尿术:2 分。

1.7 统计学方法所有数据均用SPSS 24.0 统计包进行分析,计数资料比较采用χ2检验,计量资料比较采用t检验,以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

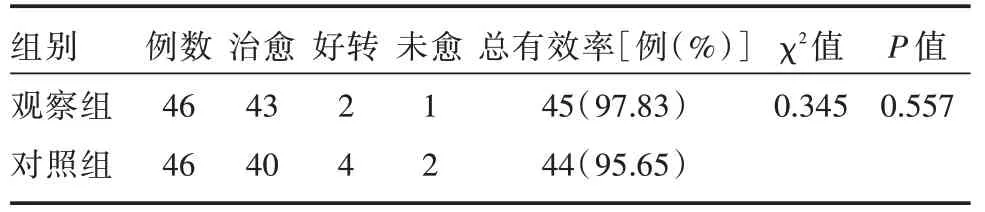

2.1 临床疗效对比观察组总有效率为97.83%,对照组总有效率为95.65%,两组总有效率差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 两组临床疗效对比Tab.1 Comparison of clinical effects between the two groups例

2.2 手术相关指标对比观察组手术时间为(33.80 ± 4.80)min,对照组手术时间为(35.17 ±5.25)min,两组比较差异无统计学意义(t= 0.411,P=0.523)。观察组术后住院时间为(2.52±0.81)d,对照组术后住院时间为(3.70 ± 1.40)d,两组比较差异有统计学意义(t= 9.729,P= 0.002)。

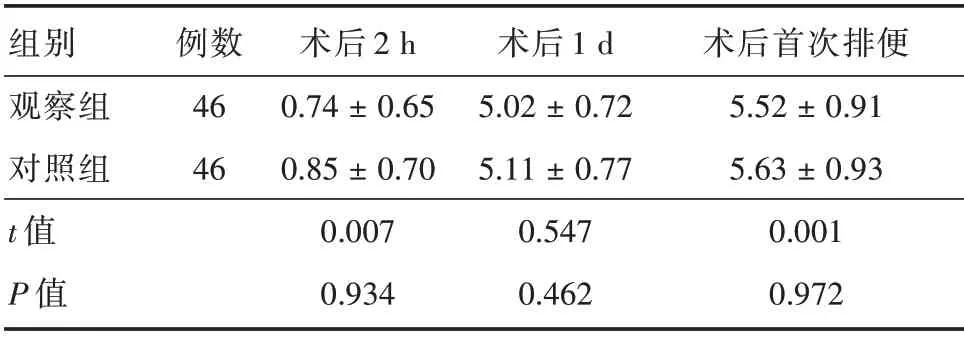

2.3 术后肛门疼痛对比两组患者在术后2 h、术后第1 天、术后首次排便时肛门疼痛VAS 评分依次升高,且两组比较差异无统计学意义(均P>0.05)。见表2。

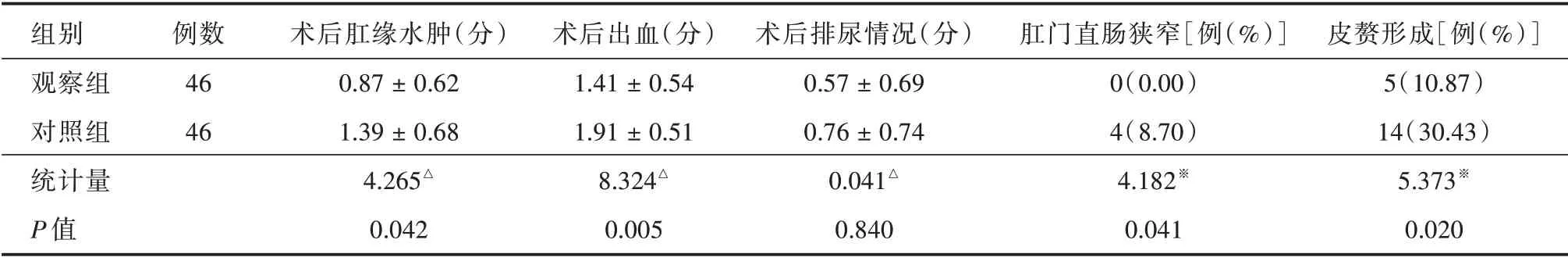

2.4 其他并发症对比观察组术后肛缘水肿评分、术后出血评分、肛门直肠狭窄及皮赘形成发生率均低于对照组,两组比较差异有统计学意义(均P <0.05)。术后排尿情况评分两组比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表2 两组术后肛门疼痛对比Tab.2 Comparison of postoperative anal pain between the two groups ± s,分

表2 两组术后肛门疼痛对比Tab.2 Comparison of postoperative anal pain between the two groups ± s,分

组别观察组对照组t 值P 值例数46 46术后2 h 0.74 ± 0.65 0.85 ± 0.70 0.007 0.934术后1 d 5.02 ± 0.72 5.11 ± 0.77 0.547 0.462术后首次排便5.52 ± 0.91 5.63 ± 0.93 0.001 0.972

表3 两组其他并发症对比Tab.3 Comparison of other complications in the two groups ± s

表3 两组其他并发症对比Tab.3 Comparison of other complications in the two groups ± s

注:△为t 检验,※为χ2检验

皮赘形成[例(%)]5(10.87)14(30.43)5.373※0.020组别观察组对照组统计量P 值例数46 46术后肛缘水肿(分)0.87 ± 0.62 1.39 ± 0.68 4.265△0.042术后出血(分)1.41 ± 0.54 1.91 ± 0.51 8.324△0.005术后排尿情况(分)0.57 ± 0.69 0.76 ± 0.74 0.041△0.840肛门直肠狭窄[例(%)]0(0.00)4(8.70)4.182※0.041

3 讨论

近年来,痔的定义一直存在争议,直到1975年,THOMSON 等[12]从解剖、组织与生理学角度提出了内痔形成的“肛垫下移学说”,人们才对痔的发病机制有了较为统一的认识。痔本质上属于肛垫,是正常的解剖结构,只有其达到病理性肥大,出现出血、疼痛及脱垂等症状时,才需要治疗,而治疗的原则为解除症状,并非消除痔体[13-15]。对于Ⅲ、Ⅳ度混合痔,保守治疗效果欠佳,手术治疗成为首选方式。

传统外剥内扎术为临床治疗痔的经典手术方式,由MILLIGAN 及MORGA 等[16-17]于1937年改进并应用于临床,因其操作简单、费用低廉而得到广泛应用。ALTOMARE 等[18]对意大利过去17年间接受手术治疗的约30 000 名混合痔患者进行回顾性分析,发现Ⅳ级混合痔患者中,接受传统外剥内扎术者比例高达90%。传统外剥内扎术通过剥离痔静脉丛处理外痔部分,钳夹痔核根部并行“8”字缝扎处理内痔部分,而后将结扎线以外的痔核切除。该术式通过剥离外痔并靠创面生长愈合以治愈外痔,通过结扎内痔以阻断其血供,使内痔形成缺血性坏死并脱落形成创面,再通过创面生长愈合达到治疗目的[19]。由于该术式需要切除部分肛垫,造成正常的肛门直肠解剖结构的破坏,容易产生较多并发症,如术后出血、肛缘水肿、皮赘形成及肛门直肠狭窄等[20]。因此,以传统外剥内扎术为基础进行改良显得尤为重要。

外剥内套法是在传统外剥内扎术的基础上经过改良形成的更加微创的新术式,为我科经过不断探索及及改进后所形成的独创技术。该术式采用内痔套扎、外痔切除的方法。内痔套扎即利用负压吸引痔核,再将弹力线套至内痔痔核根部,有效阻断血流,使内痔产生缺血性坏死、脱落达到治疗目的。弹力线弹性收缩的特点对痔核起到了持续的断流作用,有效减少术中出血,降低脱线期出血的风险。此外,对痔核根部行套扎法较传统外剥内扎术的缝扎法更为牢固,起到上提肛垫的作用。在弹力线的强力收缩下,被套扎的内痔痔核无限缩小,内孔径趋近于“0”,从而缩短痔核脱落时间,同时使痔核脱落后的创面更小,愈合时间缩短。

本研究分析了我院分别接受外剥内套法及传统外剥内扎术的Ⅲ、Ⅳ度混合痔患者各46 例。结果发现,两种术式总有效率分别为97.83%与95.65%,差异无统计学意义(P>0.05),即针对Ⅲ、Ⅳ度混合痔患者,两种术式疗效相当。在手术时间、术后肛门疼痛评分、术后排尿评分对比中,两组差异亦无统计学意义(均P>0.05)。但与传统外剥内扎术相比,接受外剥内套法治疗后患者术后出血量减少,术后住院时间缩短(均P<0.05),原因可能为手术过程中内痔部分采用牢固可靠的弹力线套扎法,从而使痔核脱落后的创面变小,进而获得早期愈合。术后肛缘水肿评分也低于同期外剥内扎术(P<0.05),分析可能的原因如下:(1)感染风险低:内痔痔核脱落早,术后易于清洗换药,减少残留于痔核的粪便;痔核脱落时弹力线线圈亦随之脱落,无异物残留。(2)术中损伤少:快速负压吸引并一次性套扎内痔痔核,无局部组织受钳夹,故术中组织损伤少。(3)痔核嵌顿少:内痔痔核残端脱出嵌顿,未及时还纳,血液回流障碍易造成充血水肿。套扎法痔核早期脱落,因而减少嵌顿几率。另外,由于术后肛缘外观较为平整,使术后肛门直肠狭窄与皮赘形成的发生率降低(均P<0.05)。

综上所述,外剥内套法治疗Ⅲ、Ⅳ度混合痔,与传统外剥内扎术相比,临床疗效相当,手术时间、术后肛门疼痛评分、术后排尿评分亦无明显差别。但外剥内套法能缩短术后住院时间及减少术后并发症的发生,从而提高手术安全性及实现快速康复,值得临床推广与应用。但本研究的样本量稍显不足且随访时间偏短,尚需要大样本、多中心、长期随访的临床试验来评价外剥内套法的临床应用效果。