南阳市孔明路建业凯旋广场西汉墓发掘简报

□河南省文物考古研究院 南阳市文物考古研究所

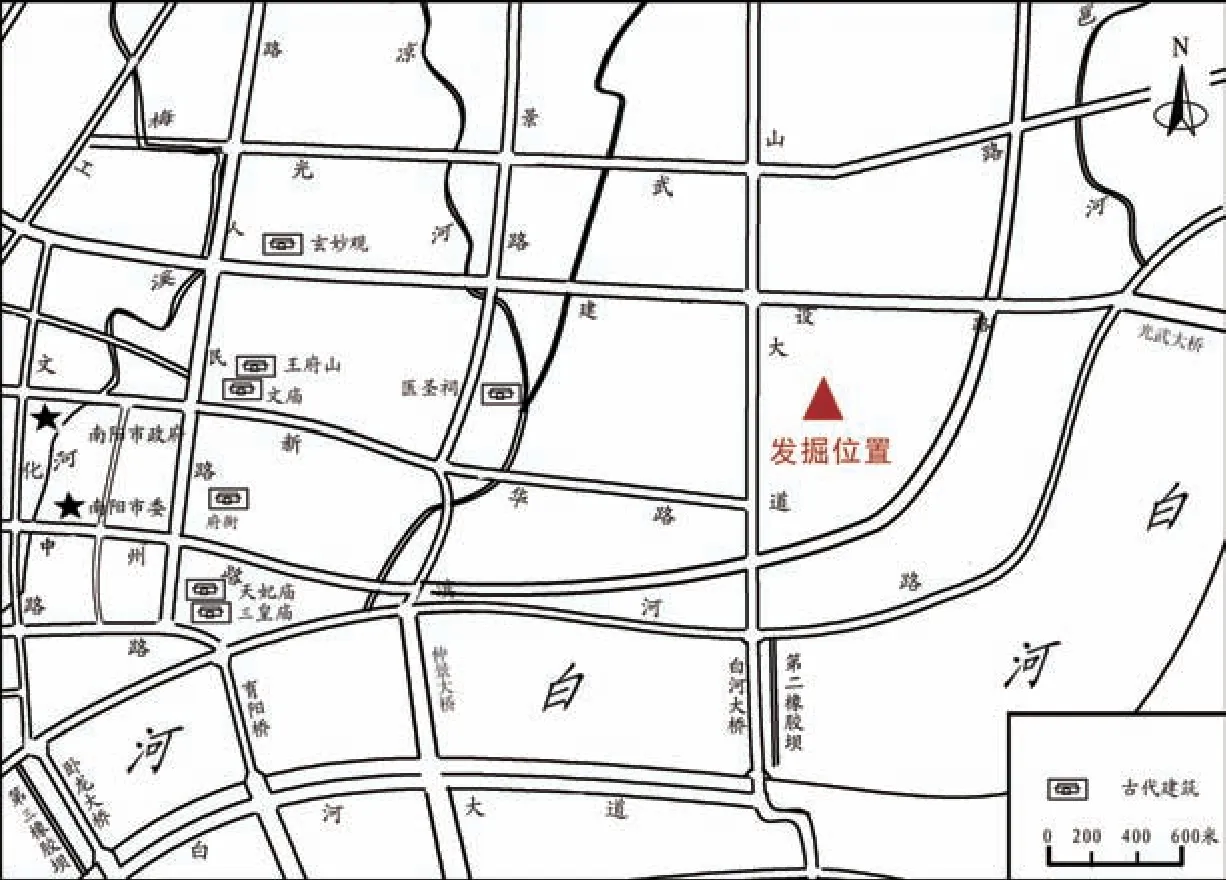

河南省南阳市孔明路建业凯旋广场位于南阳市宛城区孔明路西侧、体育中心对面,东南距离白河500 米。(图1)该区域自独山大道以东至白河,地势平坦,土层深厚。20 世纪五六十年代,这里仍保留有多座“冢子”,地下墓葬分布比较集中。自1990 年以来,南阳市文物工作者在这里发掘了3000 余座战国、秦汉等各个时期的墓葬,出土了大量随葬器物。

2013 年 8 月至 2014 年 1 月,为配合基建工程,南阳市文物考古研究所对这一区域进行了文物勘探和考古发掘,共发掘清理战国、汉代以及明清墓葬424 座,出土了一批陶、铜、玉等具有重要价值的文物。其中 M38、M43、M105、M109、M144、M159 等 6 座墓葬保存较好,出土器物组合较为固定,包含有秦文化因素。现将其发掘情况简报如下。

M38、M43、M105、M109、M144、M159 等 6座墓葬开口距地表均为0.8 米,向下打破生土。填土均为土质松软的黄褐色五花沙土。未发现盗扰现象。

一、M38

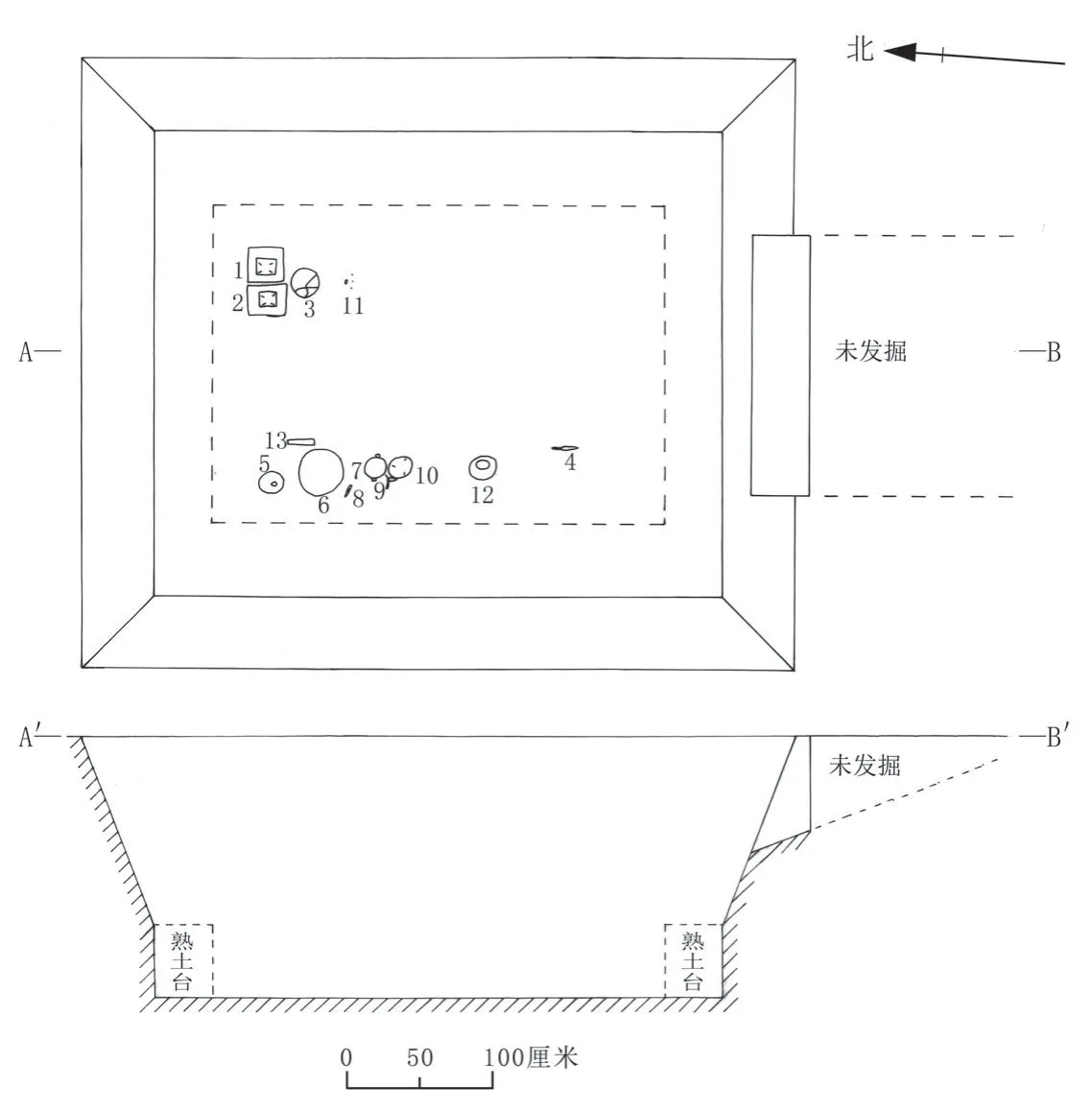

1.墓葬形制 M38为带斜坡墓道的长方形竖穴土坑墓,方向185°。墓道位于墓室南端,平面呈长方形,直壁,斜坡底,墓道口长 2.3 米、 宽 2.1 米,墓道底长 3.1米,墓道深1 米。墓室平面呈长方形,墓口大于墓底,墓口长 6 米、宽 4.9 米,墓底长 4 米、宽2.5 米,墓深2.4 米。墓壁上壁斜直、下壁竖直,墓底平坦。墓底四周有熟土二层台,西侧台面宽0.4 米,其余三侧台面均宽0.5 米,台壁较直,台高0.8 米。葬具已朽,残存椁痕,从残存痕迹可辨,椁长 3 米、宽 1.6 米。人骨不详。(图2)

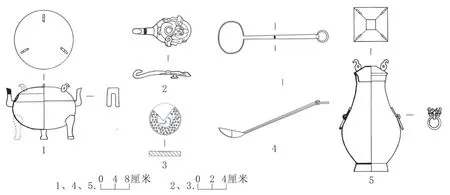

2.随葬器物 共 7 件。其中铜器 6 件,玉器1 件。主要置于椁内西侧。

图1 墓葬发掘位置示意图

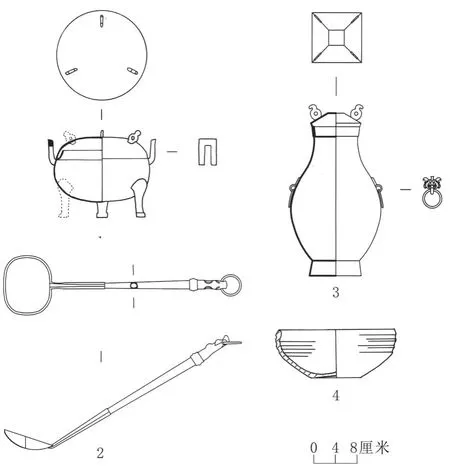

铜鼎 2 件。大小、 形制基本相同。标本M38:3,鼎身子口承盖,子口内折较长,方附耳,鼓腹,圜底,三蹄足足跟较粗隆起,足内侧平。鼎盖弧顶,敞口,顶面饰三纽,纽作扁体简化鸟首形。内口径14.4 厘米,外口径16.8 厘米,最大腹径 17.6 厘米,通高 15.6 厘米。(图 3-1,封二-2)

铜钫 2 件。大小、形制基本相同。标本M38:1,方体,钫盖盝顶,盖面四纽扁体简化为鸟首形,位于四脊上,盖舌短而内斜。钫矮领方唇,短束颈,鼓腹,矮方足外撇,上腹部对称饰一对铺首衔环。口径9.6 厘米,最大腹径16.8 厘米,底径 9.6 厘米,通高 31.6 厘米。(图 3-5,封二-1)标本 M38:2 与标本 M38:1 尺寸相同。

铜勺 1 件。标本 M38:4,勺斗平面呈椭圆形,较浅,长径 8.8 厘米,短径 7.2 厘米,深 2 厘米。勺柄呈扁圆形,尾端起一环鼻,内套一衔环。勺柄长 22.4 厘米。(图 3-4)

铜带钩 1 件。标本M38:6,整体形状似琵琶形,钩身扁条形,钩尾近圆形,钩扣位于钩尾下,钩尾面纹饰复杂,似一头生双尖角的卧兽,兽身饰涡纹。钩首呈兽首形。器长8.2 厘米。(图 3-2)

玉剑首 1 件。标本M38:7,玉颜色呈灰白色,形状整体呈圆饼形,正面中心饰一周凹弦纹,弦纹内饰涡纹,外饰三圈谷纹,背面中心略下凹。玉剑首直径4.4 厘米,厚0.7 厘米,背面中心凹进约0.1 厘米。(图 3-3)

二、M43

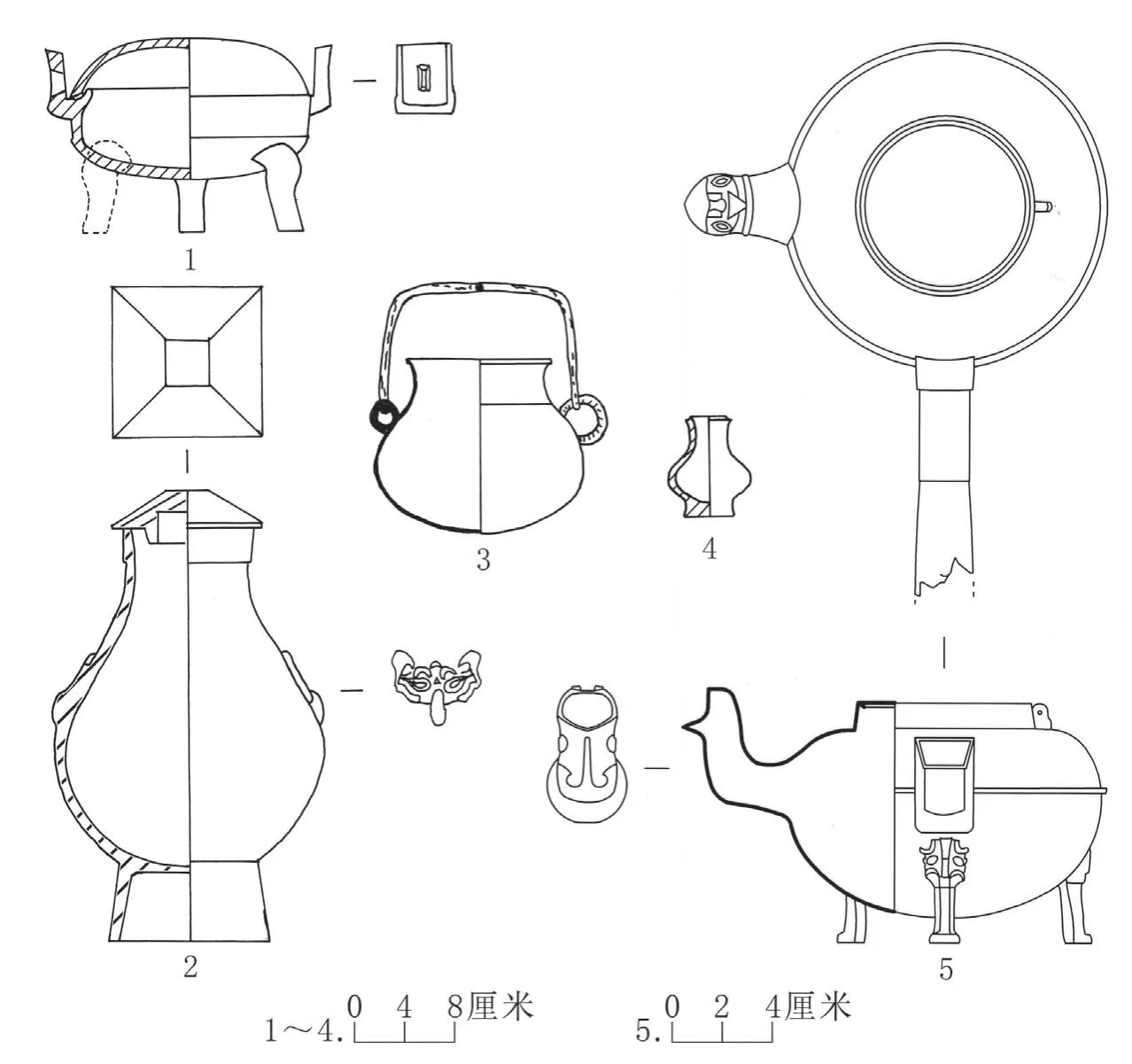

图3 M38 出土器物

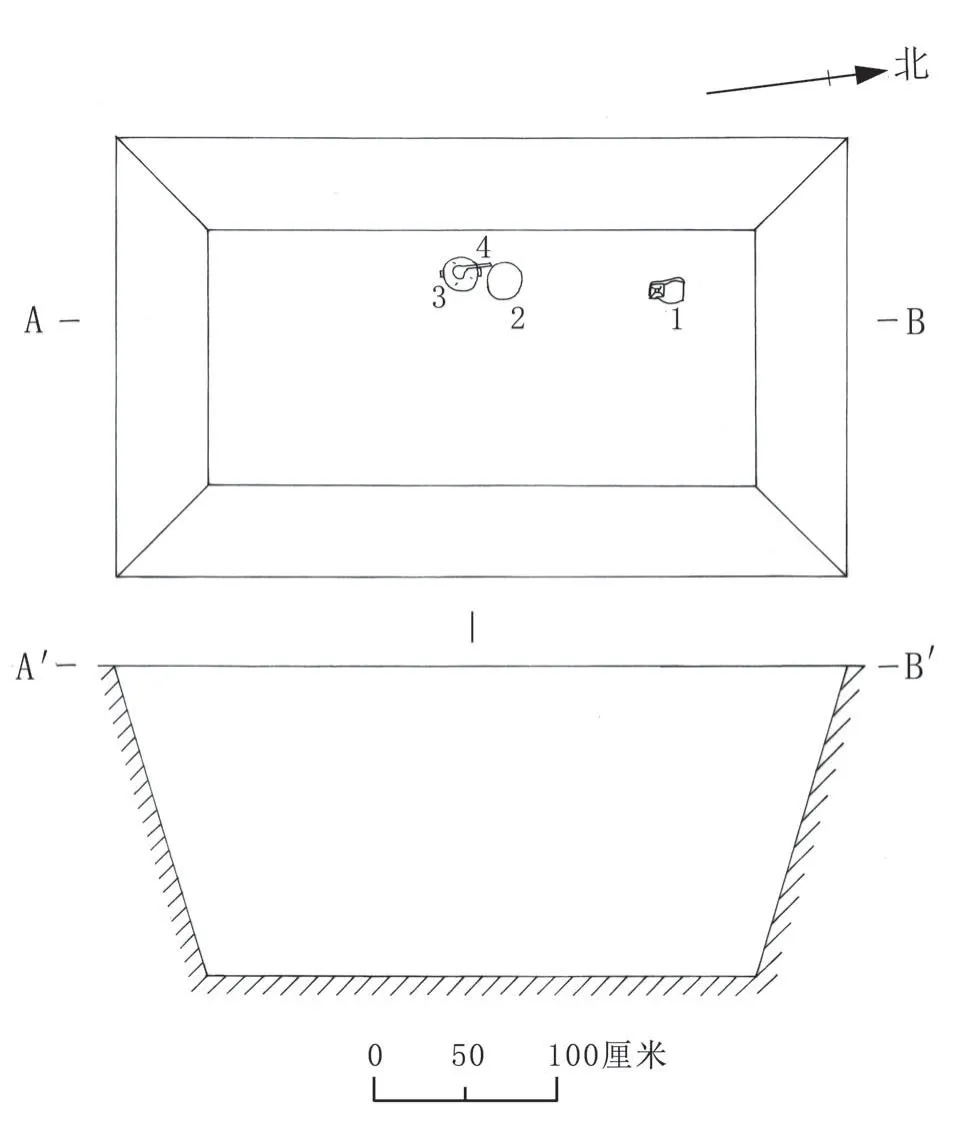

图4 M43 平、剖面图

图5 M43 出土器物

1.墓葬形制 M43 为竖穴土坑墓,方向5°。墓口大于墓底,墓口长 4 米、宽 2.4 米,墓底长 3 米、宽1.4 米,墓深 1.7 米。墓壁斜直,墓底平坦。葬具及人骨均不详。(图4)

2.随葬器物 共4 件,其中铜器3件(封二-3),陶器 1 件。位于墓室西侧中部和北部。

铜鼎 1 件。标本 M43:3,鼎身子口承盖,子口内折较长,方附耳,鼓腹,圜底,三蹄足足跟较粗隆起,足内侧平。鼎盖弧顶,敞口,顶面饰三纽,纽作扁体圆环形,环顶有一扁体乳钉形饰。内口径14.4 厘米,外口径16.8 厘米,最大腹径17.6 厘米,通高 16 厘米。(图 5-1)

铜钫 1 件。标本 M43:1,器形较小,方体,钫盖盝顶,盖面四纽扁体简化为鸟首形,位于四脊上,盖舌短而内斜。钫矮领方唇,短束颈,鼓腹,矮方足外撇,上腹部对称饰一对铺首衔环。口径8.8 厘米,最大腹径16.8 厘米,底径9.6厘米,通高 31.6 厘米。(图 5-3)

铜勺 1 件。标本 M43:4,勺斗平面呈椭圆形,较浅,长径10.6 厘米,短径8.8 厘米,深2 厘米。勺柄前端呈六棱柱形,后端呈圆柱形,柄与勺斗相接处较扁平,首端(接勺斗处)细,向尾端渐变粗,近尾端处有一宽带状箍,尾端为龙首衔环。勺柄长 38 厘米。(图 5-2)

陶盂 1 件。标本 M43:2,泥质灰陶,敛口,圆唇,弧腹,上腹部有数周凸弦纹,平底略内凹。口径21.6 厘米,底径 8.8 厘米,通高 9 厘米。(图 5-4)

三、M105

1.墓葬形制 M105 为带斜坡墓道的长方形竖穴土坑墓,方向 175°。墓道位于墓室南端,未完全发掘,已发掘部分平面呈长方形,直壁,斜坡底,墓道宽1.8 米、深 0.8 米。墓室平面呈长方形,墓口大于墓底,墓口长4.9 米、宽4.2米,墓底长 3.9 米、宽 3.1 米,墓深 1.8 米。墓壁上壁斜直,下壁竖直,墓底平坦。墓底四周有熟土二层台,东、西侧台面宽0.5 米,南、北侧台面宽0.4 米,台壁较直,台高 0.5 米。葬具已朽,残存椁痕,从残存痕迹可辨,椁长3.1 米、宽 2.2 米。人骨不详。(图 6)

2.随葬器物 共13 件。其中铜器11 件,玉石器2 件。放置于墓室椁内西侧和东北部。

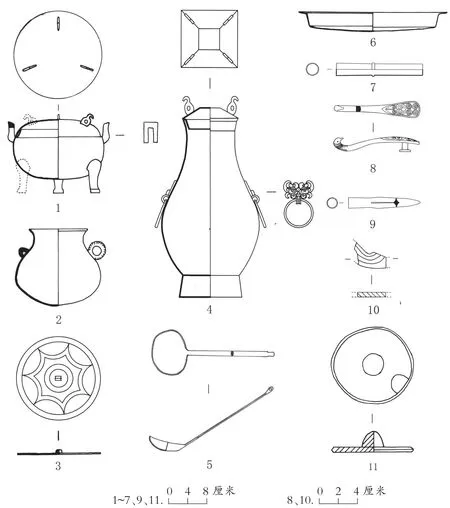

铜鼎 2 件。形制、大小基本相同。标本M105:10,鼎身子口承盖,子口内折较长,方附耳,浅鼓腹,圜底,三蹄足足跟较粗,足内侧平。鼎盖弧顶,敞口,顶面饰三纽,纽作扁体简化鸟首形。内口径16 厘米,外口径18.4 厘米,最大腹径 19.2 厘米,通高 16.4 厘米。(图7-1)

铜钫 2 件。形制、大小基本相同。标本M105:1,器形较大,胎体较厚。方体,钫盖盝顶,盖面四纽扁体简化为鸟首形,位于四脊上,盖舌短而内斜。钫矮领方唇,短束颈,鼓腹,方足外撇,上腹部对称饰一对铺首衔环。口径12 厘米,最大腹径20.8 厘米,底径13.6厘米,通高 42 厘米。(图7-4)

图6 M105 平、剖面图

铜鍪 1 件。标本 M105:12。敞口,尖唇,束颈,扁鼓腹,圜底。肩部对称饰一大一小两环形耳,大环耳上饰绳索纹。器口径12.6 厘米,最大腹径 18 厘米,高 16 厘米。(图7-2)

铜盘 1 件。标本 M105:6,敞口,折沿微斜,腹壁斜直,较浅,圜底。口径 31.2 厘米,通高 4 厘米。(图7-6)

铜镜 1 件。标本 M105:3,三弦纽,纽外一周凹面宽带,其外有凹面宽带围成的七内向连弧纹圈,连弧的外角直抵镜缘,素缘。直径 17.6 厘米,镜厚 0.1 厘米。(图7-3,封三-1)

铜勺 1 件。标本 M105:9,勺斗平面呈椭圆形,较浅,长径8.6 厘米,短径7.0 厘米,深 1.6 厘米。勺柄呈扁圆形,尾端起一环鼻,内套一衔环。勺柄长 22.3 厘米。(图7-5)

铜带钩 1 件。标本 M105:7,形似琵琶,钩身修长,钩首为鸟首形,钩尾面饰卷羽纹,钩扣位于钩尾下方。器长9 厘米。(图7-8)

铜矛 1 件。标本 M105:4,矛身中脊起棱,锋刃犀利,刃脊间有浅血槽,圆筒骹,近矛头处稍呈扁圆形。矛头长10厘米,器通长 15 厘米。(图7-9,封三-2)

玉残块 1 件。M105:11,青玉,具体形制不明,残存部分正反面各饰三道凹弦纹。厚0.5 厘米。(图7-10)

石砚 1 件。标本 M105:5,整体呈圆饼状,研磨面光滑,砚底平整,研磨面边缘处有一半圆形凹环。研石呈半球状,研磨面平整光滑。石砚直径17.2 厘米,厚1.2 厘米。研石研磨面直径 4.4 厘米、 高 3.2 厘米。(图7-11)

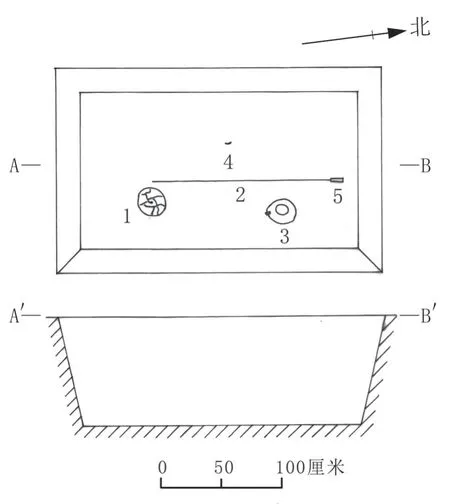

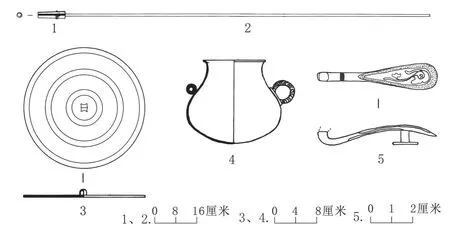

四、M109

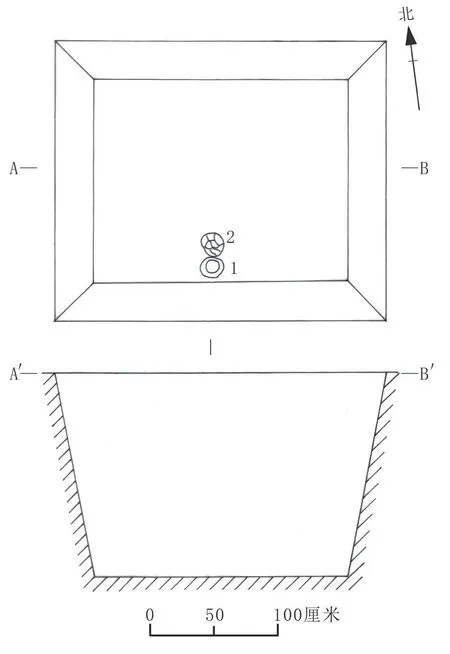

1.墓葬形制 M109 为竖穴土坑墓,方向100°。墓口大于墓底,墓口长 2.6 米、 宽 2.2米,墓底长 2 米、宽 1.6 米,墓深 1.6 米。墓壁斜直,墓底平坦。葬具及人骨均不详。(图8)

2.随葬器物 共 2 件。其中陶器 1 件,铜器1 件。置于墓室南侧中部。

陶壶 1 件。标本 M109:1,直口微侈,口内部一周内凹,折沿下仰,方唇,唇面有一周凹槽,折肩,肩部有两周弦纹,弧腹内收,上腹有一周不明显的弦纹,折曲状矮饼形足。口径 12 厘米,底径 10 厘米,高 19.2 厘米。(图9-1,封三-3)

图7 M105 出土器物

铜鍪 1 件。标本 M109:2,口部一周残,束颈,扁鼓腹,圜底,肩部一侧有较大的环形耳,环形耳上饰多股绳索纹。肩腹相接处有一周范线,另有一周较细的纵向范线由口贯穿至底,环耳在一侧的范线旁。器残高16 厘米,最大腹径 17.6 厘米。(图9-2,封三-4)

图8 M109 平、剖面图

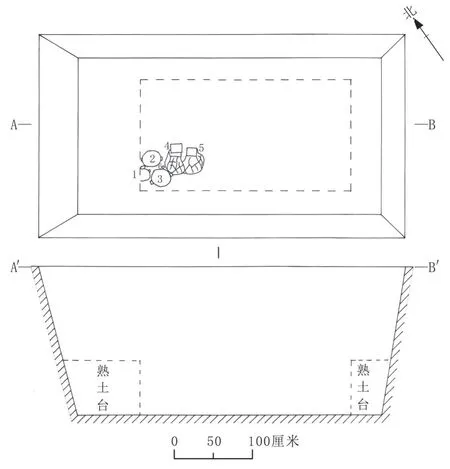

五、M144

1.墓葬形制 M144 为竖穴土坑墓,方向5°。墓口大于墓底,墓口长 2.7 米、宽 1.7 米,墓底长 2.3 米、宽 1.3 米,墓深 0.9 米。墓壁斜收,墓底平坦。葬具及人骨均不详。(图10)

铜鍪 1 件。标本 M144:3,敞口,尖唇,束颈,扁鼓腹,圜底。肩部对称饰一大一小两环形耳,大环耳上饰绳索纹,大环耳与肩部连接处有一近方形贴塑铜片。器高16 厘米,口径12 厘米,最大腹径 18 厘米。(图11-4)

铜柲 1 件。标本 M144:2,呈实心圆柱形,长 139 厘米。(图11-2)

铜镜 1 件。标本 M144:1,三弦纽,纽外及镜缘有三周宽约1 厘米的凹面形带,素卷缘。直径 23 厘米,镜缘厚 0.2 厘米。(图11-3,封三-5)

图9 M109 出土器物

图10 M144 平、剖面图

图11 M144 出土器物

铜带钩 1 件。标本 M144:4,琵琶形,钩首残损,钩尾面饰兰花纹,钩扣位于钩尾下方,器长 5.7 厘米。(图11-5,封三-6)

六、M159

1.墓葬形制 M159 为竖穴土坑墓,方向 130°。墓口大于墓底,墓口长4.4 米、宽2.6米,墓底长 3.9 米、宽 2 米,墓深1.9 米。墓壁斜收,墓底平坦。墓底四周有熟土二层台,南、 北两侧台面各宽0.4 米,西侧台面宽0.94 米,东侧台面宽 0.52 米,台面高 0.7 米。葬具已朽,残存椁痕,从残存痕迹可辨,椁长2.7 米、宽 1.4 米。人骨不详。(图12)

2.随葬器物 共 7 件。主要放置于墓室椁内西南部。

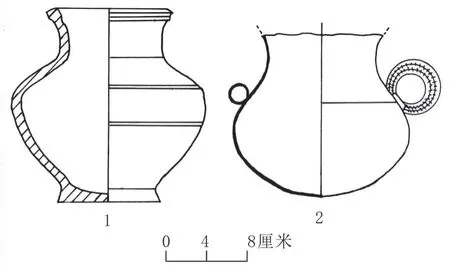

陶钫 2 件。形制大小基本相同。标本 M159:4,方体,钫盖盝顶,盖舌短而略内斜。钫近直口,方唇,短束颈,鼓腹,方足较高外撇,上腹部对称饰一对铺首。口径 10.4 厘米,最大腹径 21.8 厘米,底径 12.8 厘米,通高 36 厘米。(图13-2)

图12 M159 平、剖面图

图13 M159 出土器物

陶鼎 2 件。形制、大小基本相同。标本M159:3,子口承盖,方附耳,耳中部一长方形穿,浅弧腹,圜底,腹部近足跟处有一周凸棱,三蹄足足跟较粗隆起,足内侧平。鼎盖弧顶,敞口,素面。内口径 16.8 厘米,通高 15.6 厘米。(图13-1)

小陶壶 1 件。标本 M159:6,微侈口,圆唇,束颈,扁鼓腹,假圈足微外侈。口径3.6 厘米,底径 4 厘米,通高 8 厘米。(图13-4)

铜鍪 1 件。标本 M159:1,敞口,尖唇,束颈,扁鼓腹,圜底。肩部对称饰一大一小两环形耳,其中大环耳上饰绳索纹,两耳之间穿一金属质提梁。颈间相交处有一周范线,范线下一周纵向范线贯穿底部。器高14厘米,口径11.6 厘米,最大腹径16.8 厘米。(图13-3,封二-4)

铜盉 1 件。标本 M159:7,矮领,方唇,圆肩,弧腹,圜底,三蹄足较细小,蹄足跟饰兽面。肩腹相接处有一周凸棱,兽首流,与流相对一侧的领部有一小方形圆穿耳,耳、流之间有扁体曲柄,柄空心。口径 7.2 厘米,通高10.2 厘米,通长 17.1 厘米。(图13-5,封二-5)

七、结语

南阳建业凯旋广场6 座墓尽管没有发现明确纪年,但这批墓葬保存完整,墓葬形制结构清楚,器物组合完整,出土文物具有明确的时代信息,为我们判断这些墓葬的年代提供了重要的依据。

6 座墓葬出土随葬器物共38 件,其中铜器28 件,陶器 7 件,玉石器3 件。随葬器物组合有一个比较突出的现象,即铜鼎、 铜钫、 铜勺常同出,如 M38、M43、M105,其中 M38、M105 各出两套铜鼎和铜钫。此外,M159 出土有两套陶鼎、陶钫(封二-6)。据此,这 6 座墓以随葬铜礼器和仿铜陶礼器为主,仅M109、M144 未见礼器组合,而只有日用器,如铜鍪、陶罐。

以铜鼎、铜钫、铜勺为主要组合的墓葬也见于南阳一中 M16、M64、M116、M293、M351、M403,南阳丰泰墓地M39、M246。本次发掘出土铜鼎共 5 件,形制基本相同。M105:10 铜鼎与南阳丰泰墓地 B 型铜鼎 M85:6[1]163、南阳一中墓地 B 型铜鼎 M16:3[2]150和 M116:3[2]150、淅川全寨子墓地 M14:4[3]43铜鼎形制相近,M43:3铜鼎与南阳丰泰墓地B 型铜鼎M85:7[1]163铜鼎形制相近。根据以往的研究成果,经过对比研究,本次发掘出土的5 件铜鼎的时代应在西汉早期前段。

M105:1、M105:2 铜钫与南阳一中墓地出土的Ⅱ式铜钫 M351:4[2]154形制接近,M38:2 铜钫与南阳丰泰墓地M246:1[1]163、南阳一中Ⅲ式铜钫 M306:3[2]154、淅川全寨子墓地 M130:7[3]208铜钫形制相近。南阳一中墓地出土的Ⅱ式、Ⅲ式铜钫与其A 型Ⅱ式、B 型铜鼎同出,时代也在西汉早期前段[2]224。南阳丰泰墓地M246:1铜钫与该墓地出土的B 型铜鼎同出,时代为西汉早期前段[1]220-222。《淅川全寨子墓地》将M130 的时代定在西汉早期后段,因该墓出土有模型明器陶灶[3]315。综合分析可知,此次发掘出土的铜钫常与铜鼎同出,且未发现有模型明器同出,因此宜将铜钫的时代暂定在西汉早期前段。

M105:12 铜鍪与南阳丰泰墓地Ⅱ式铜鍪M36:2[1]166形制接近。M159:7 铜盉与南阳一中M64:4 铜盉[2]155形制接近。M43:4 铜勺与南阳一中 M293:4 铜勺[2]158形制相近,M38:4 铜勺与南阳一中 M403:5 铜勺[2]158形制接近。参看研究报告可知,研究者将出土同类器的墓葬时代定为战国晚期至西汉早期前段。

M159:3 陶鼎与淅川全寨子墓地 A 型Ⅰ式陶鼎 M15:3[3]241、南阳丰泰墓地 B 型Ⅰ式陶鼎 M210:2 和 M236:1[1]74形制相近。M159:4陶钫与南阳一中M237:1[2]82、淅川全寨子墓地M42:1[3]81陶钫形制接近。M109:1 陶壶与襄阳王坡墓地出土的F 型Ⅱ式壶 M19:2[4]139-140形制接近。M43:2 陶盂与襄阳王坡墓地出土的B 型Ⅰ式陶盂 M10:3[4]150形制相近。研究者将出土同类器的墓葬时代定为战国晚期至西汉初期,其中襄阳王坡墓地M10、M19 的时代,研究者推断在秦代[4]213。

综合以上分析结果,6 座墓葬中出土铜礼器的墓葬 M38、M43、M105,其时代应相差不大,这3 座墓的时代也应当在西汉早期前段。M109、M144 虽未出土典型铜礼器组合,但2 座墓出土的铜鍪与M105 出土的铜鍪形制相近,且墓葬形制也与出土铜礼器的3 座墓葬形制基本相同。虽然M109:1陶壶的时代可能接近秦代,但与它同出的铜鍪时代接近西汉早期前段,因此M109 的时代也应大致在西汉早期前段。M144:1 铜镜为宽弦纹素镜,此种素镜在南阳地区流行于西汉早期,延续使用至西汉晚期[5],结合同出铜鍪的形制,M144 的时代也可定为西汉早期。M159 出土的陶鼎时代相对较早,大概在战国晚期至西汉初年,但其同出的陶钫、铜鍪、铜盉时代均大概在西汉早期前段,尤其墓内同出模型壶,据此综合推断,M159 的时代应在西汉早期。战国时期,南阳地区是秦、楚反复争夺之地,南阳有时属楚,有时属秦,因此秦文化在南阳地区有较大影响,在南阳西汉墓葬中有较多反映。建业凯旋广场6 座墓虽为西汉早期墓葬,但包含了较浓厚的秦文化因素,或者墓主人就是秦人后裔,所以保留了较多秦文化的传统风俗。