论我国监察体制改革背景下新《公务员法》关于处分制度的修订

陈 阳,闫亚新

(西北政法大学 行政法学院,陕西 西安 710122)

监察体制改革前,国家公务员违法违纪涉及的处分主要有行政处分、党纪处分和刑罚三种情形,分别由行政监察机关、党的纪律检查机关和司法机关具体执行。这种由不同机关分别追究公务员责任的“分散模式”往往使得各机关之间职能交叉、权责不一、衔接不顺,未能充分发挥最初构建该制度所要达到的功能和效用。为了构建全面覆盖、权威高效的监督体系,中共中央印发了《深化党和国家机构改革方案》,以职能为导向,将同反腐败职能有关的监察部、国家预防腐败局以及最高人民检察院反贪污贿赂总局进行机构上的整合,组建全新的国家机关,即国家监察委员会,与中央纪律检查委员会合署办公,并于2018年3月20日正式通过了《中华人民共和国监察法》(以下简称《监察法》)。

为了进一步配合深化国家监察体制改革、完善国家监察制度体系,最新修订的《中华人民共和国公务员法》(以下简称《公务员法》)已由第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议于2018年12月29日表决通过,自2019年6月1日起正式施行。《公务员法》的修订,一方面表现出《监察法》对其带来的重大影响,另一方面又体现出《公务员法》某种程度上对《监察法》的回应。本文即是在这样一个大背景下,剖析我国公务员处分制度的改革、调整与应对。

一、监察体制改革背景下公务员处分制度的“四变”

《监察法》实施后,有关公务员处分制度的变化主要体现在以下四个方面。

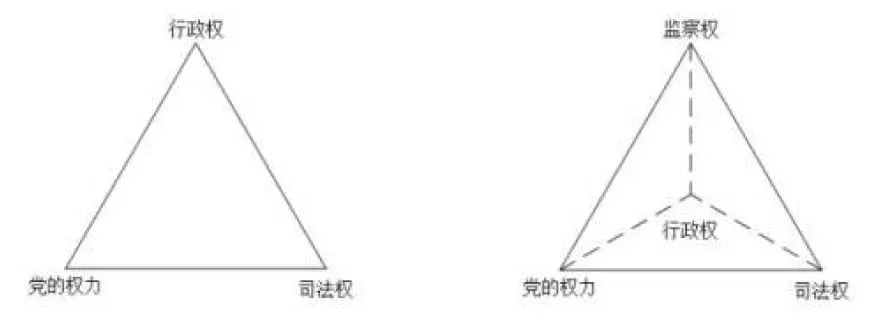

(一)权力架构发生改变

监察体制改革前,国家公务员违法违纪的责任主要有三种情形:第一种是国家公务员违反行政纪律,应当受到行政纪律处分(即行政处分),行政处分在行政法上被归为内部行政行为,其就权力属性来讲,仍然属于行政权的行使范畴。第二种是国家公务员同时兼具中国共产党党员的身份,其一旦违反党纪政纪,则既要受行政处分,同时还要受党纪处分,党纪处分属于党的权力行使范畴。第三种是国家公务员的行为构成犯罪的,依法由司法机关追究刑事责任,该种情形则是司法机关在行使司法权力。但是监察体制改革之后,公务员监督的权力架构从原来的平面式的、二维的“三角形”架构变为立体式的、三维的“四棱锥”架构,如图1所示。从《公务员法》第57条、第61条、第86条、第95条之规定,均可看到监察权作为“政治权力的新族”[1],已经正式嵌入我国整个权力架构体系。

图1监察体制改革前后的权力架构

(二)组织体系发生改变

在监察体制改革之前,对于公务员的处分主要由行政机关的监察部门、党的纪律检查部门以及检察机关的反腐败部门具体行使。而本次全面深化党和国家机构改革,原有的行政监察部门、检察机关的反腐部门均被吸收到国家监察委员会这一全新的组织机构中,并与党的纪律检查机关合署办公,构建了全新的国家监察组织体系。“机构是职能的载体,职能是机构的角色作用。”[2]我们不仅要看到《监察法》实施后有关国家机构在组织形式上的合并、分拆与重组,还应理解其背后实现国家机构职能效能最优化的思维转变。国家监察委员会的成立,不仅整合了党的纪律检查机关、监察机关和检察机关的组织体系,更是将上述组织中极其重要的反腐败职能予以整合,突出了“转变职能,提高效能”的核心要义,有助于充分建立权威高效的权力监督与制约机制。

(三)调整范围发生改变

监察体制改革前,根据之前的《公务员法》《行政监察法》之规定,行政处分的对象主要有三类:一是各级人民政府(及其职能部门)的公务员;二是由各级人民政府(及其职能部门)任命的其他人员;三是参照公务员标准的事业单位人员。乡镇一级虽然没有职能部门,但乡镇政府的公务员和任命的其他人员仍在此列。之前的《公务员法》和《行政监察法》的确对行政处分的调整范围做了较为明确的划分,但是基于我国国情,以国有企业高管为典型代表的某些人员在一定程度上仍是行使公权力,但其并不属于行政处分的对象。所以,一旦这些人违法违纪,如果其不具备中共党员的身份,则既不能受到行政纪律上的惩戒和处分,又逃离了党纪处分的制裁。现在,由于国家监察委员会的成立,第四种权力——监察权介入,有些国家公职人员虽不属公务员范畴,或免于行政处分,但却完全有可能成为被监察的对象而受到政务处分。《监察法》实施后,为了实现监察全覆盖,整个监督体系调整的范围也发生了重大改变,现今一切行使公权力的人员都会依照《监察法》受到监察。

(四)救济途径发生改变

相比于之前的《公务员法》,新修订的《公务员法》将原法第90条“行政机关公务员对处分不服向行政监察机关申诉的,按照《行政监察法》的规定办理”修改为“公务员对监察机关做出的涉及本人的处理决定不服向监察机关申请复审、复核的,按照有关规定办理”。另外,将原法第93条“公务员认为机关及其领导人员侵犯其合法权益的,可以依法向上级机关或者有关的专门机关提出控告”中的“有关的专门机关”明确规定为监察机关。以前公务员如果不服处分决定,可以按照《行政监察法》的相关规定向行政监察机关提出申诉,以维护自己的合法权益。而现在监察体制改革背景下行政监察机关已经被整合到国家监察委员会,故当公务员对监察委所做出的处理决定不服时,应按照《监察法》等有关法律法规进行救济。相比于之前,如今的申诉救济途径更加明确、具体。

二、监察体制改革背景下公务员处分制度的“四不变”

在监察体制改革和《监察法》实施的大背景下,尽管公务员处分制度产生了巨大的变革,即前文所述的“四变”,但该制度仍以某种形式积极回应着。笔者将这一形式称之为“四不变”。

(一)政务处分“惩戒处分”的本质属性不变

政务处分是监察机关对公务员行使法定职权过程中的违法行为做出的,对公务员的职位、职级产生实质影响的惩戒处分措施。其特征如下:第一,政务处分做出的主体是各级国家监察委员会。公务员及其他国家工作人员所在单位或者党组织无权做出政务处分。第二,政务处分是针对最广义上的公务员,即“公职人员”的处分行为。政务处分作为对所有行使公权力的公职人员的处分措施,其调整范围自然包括传统意义上的公务员。第三,政务处分的行为对象是公务员的职务违法行为。根据《监察法》第11条第3款规定,国家监察委员会对于公务员可依法履行监督、调查和处置三种职责,政务处分属于其中履行“处置”职责的行为,且是针对职务违法的处置行为。公务员违反工作纪律的行为,涉及行政处分或者党纪处分的,国家监察委员会对此不享有管辖权。第四,政务处分是对监察对象违法行为的直接处分行为,会对公务员的职位和职级产生实质性影响,是一个实体行为而非程序行为[3]。

综上,政务处分是国家监察委员会针对最广义上的公务员(即公职人员)职务违法行为的一种惩戒处分措施,其与行政处分、党纪处分等尽管存在一定差异,但本质上“惩戒处分”的属性是共通的、无差别的。也正因为政务处分同行政处分一样均属于对公务员的惩戒处分措施,所以新《公务员法》第9章“监督与惩戒”才可以同时涵盖政务处分和行政处分的内容。

(二)政务处分与行政处分“互相尊重”的理念不变

《监察法》第11条第3款赋予了国家监察委员会对职务违法的公务员做出政务处分决定的职权。该法第45条第2款对政务处分种类进行了进一步明确和细化,包括警告、记过、记大过、降级、撤职、开除等形式。而新《公务员法》第62条(原法第56条)规定:“处分分为:警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。”基于上述条文,有学者即认为政务处分已经代替行政处分[4]。笔者认为,其实不然。理由有四:首先,权力具有相似性,但是并不相同。究其本质,如果一个非党员公务员违法但未达到刑事责任,则要么行政机关给予处分,要么监察机关给予处分。但行政机关做出行政处分行使的是行政权,而监察机关做出政务处分行使的是监察权,二者分属两种权力。尽管监察体制改革后,监察权在整个权力体系中的地位越来越高,其在公权力监督方面也发挥着愈加重要的作用,但对于公务员所在单位对其行使有关职权(如行政机关行使的内部行政权),也应给予相应尊重。其次,新《公务员法》采取“双轨制”的救济申诉途径也可说明问题。所谓双轨制,指受到处分的公务员依据做出处分主体和处分内容的不同,采取不同的申诉途径:如果处分决定是公务员所在单位的人事部门做出的,则可按照《公务员法》向处理单位同级公务员主管部门或者做出该人事处理的机关的上一级机关提出申诉;如果处分决定是国家监察机关做出的,则依照《监察法》等有关规定办理。换句话说,如果政务处分已经替代行政处分,那就不会存在双轨制,而是一律向监察机关申诉即可。再次,在政务处分出现之后,修订的《公务员法》第62条仍是沿用原来的“处分”,而非改用“政务处分”。如果政务处分替代了行政处分,那么新修订的《公务员法》第62条就应直接称为“政务处分”而非模糊地使用“处分”一词。最后,如果因为行政监察机关已被国家监察委员会吸收,就认为行政处分随之被政务处分替代,那基于此逻辑,党的纪律检查机关同样被国家监察机关整合,为何没有说政务处分替代了党纪处分呢?

故而,政务处分和行政处分虽有相似,但仍是两种事物,二者不可混淆。对此,我们应当遵循“互相尊重”的理念。新《公务员法》第61条第2款:“对同一违纪违法行为,监察机关已经作出政务处分决定的,公务员所在机关不再给予处分。”该法第57条第3款:“对公务员涉嫌职务违法和职务犯罪的,应当依法移送监察机关处理。”另外,根据《公职人员政务处分暂行规定》第19条之规定,如果发现公职人员存在职务违法行为,可由其任免机关、单位依照《公务员法》等规定给予处分。对该公职人员的同一职务违法行为,如果任免机关、单位已经给予处分的,监察机关不再给予政务处分;反之,如果监察机关已经给予政务处分的,任免机关、单位不再给予处分。可见,政务处分和行政处分乃是两种性质的权力,政务处分背后的监察权虽然“在权源上的生发性使其具有天然的行政属性,但又脱胎于行政权具有相对独立性”[5],各自依照有关规定依法行使,彼此应予以承认和尊重。

(三)政务处分与党纪处分“互为补充”的宗旨不变

尽管国家监察委员会将行政监察部门和检察机关反腐败部门统归纳入,但与纪委却是合署办公的关系,监察机关做出的政务处分与纪委做出的党纪处分二者之间应遵循“互为补充”的宗旨。国家监察委员会作为国家监察机关,主要履行监督、调查、处置等监察职责,而纪委作为党的机关,其主要履行包括监督、执纪、问责在内的多项纪检职责。监察体制改革后,国家监察委员会与中纪委二者合署办公,在公权力监督方面实现了由“党政分开”向“党政合署”的转变。但是合署不等同于简单的合并,二者仍然在自己的权限范围内有序开展反腐败工作。如果被调查的公务员具备中共党员身份,则会同时面临监察机关就职务违法问题展开的调查和纪委就党的纪律问题展开的审查,二者同时进行,并行不悖。一旦该公务员的职务行为违反法律规定,则其既会面临党的纪律检查机关做出的党纪处分,也会受到国家监察机关做出的政务处分。纪检和监察合署机制的建构,标志着新的纪检监察合署体制的建立,突破了传统的“单边作战”方式,实现了“1+1>2”的反腐效能,形成了国家机关监督和党内监督之间的合力现象。

就政务处分与党纪处分二者之间的关系处理,除了互为补充,“纪严于法、纪在法前”,“把纪律挺在法律前面”[6]也是一项重要原则。对于职务违法且具有中共党员身份的公务员,其会面临政务处分和党纪处分双重处分。另外,根据“党纪严于国法”原则,在对该公务员进行政务处分之前,应优先适用党纪处分。

(四)政务处分与刑事司法“有效衔接”的原则不变

《监察法》赋予国家监察机关监督、调查和处置三大职能,监督和调查是基础,通过常态化监督可以发现公务员职务违法的有关线索,通过专业调查可以查明公务员职务违法的相关事实,在国家监察委员会充分地监督和调查并达到一定标准后,方能履行处置职能,即对职务违法的公务员进一步采取处分措施,如果构成犯罪的,移送人民检察院依法审查起诉。根据《政务处分暂行规定》第7条之规定,公务员涉嫌犯罪的,如果该公务员是中共党员,则在党的纪检机关和国家监察机关分别做出党纪处分决定和政务处分决定后,再依法追究其刑事责任;如果该公务员不是中共党员,则先由监察机关依法给予政务处分,再依法追究其刑事责任。2018年《中国共产党纪律处分条例》在修订中适应《监察法》实施的需要,在第27-30条、第33条中就纪法衔接的内容进行了完善,如增加规定在党的纪律审查中如果发现党员存在严重违纪现象并涉嫌犯罪的,原则上先做出党纪处分决定,接着按照有关规定给予政务处分,然后再移送有关国家机关依法处理。

上述规定中涉及的党纪处分、政务处分和移送人民检察院审查起诉,都是由国家监察委员会(纪委)来操作和完成的。如此一来,就形成了从党内监督到国家监察再到司法审判之间“一以贯之”的良好效果,党纪处分、政务处分和司法责任之间不再存在衔接不顺、效率低下的问题,也实现了政务处分与刑事司法的有效衔接。但新《公务员法》对衔接提出了新的问题。新《公务员法》第57条第3款:“对公务员涉嫌职务违法和职务犯罪的,应当依法移送监察机关处理。”根据本条之规定,公务员涉及犯罪的,其移送遵循行政机关—监察机关—司法机关的路径。目前制度层面多是在着力优化监察机关—司法机关之间的衔接,但仍不可忽略行政机关—监察机关同样存在着移送和衔接的问题,而这一环节如何在程序上有效连接,关系到整个监督体系的效能能否真正提高。这需要后续的法律法规进行细化规定以及具体配套措施的设计和落实。但不管怎样,“有效衔接”的原则是共通的、不变的。

三、结语

在监察体制改革的大背景下,国家监察委员会成立、《监察法》出台、政务处分强势进入法学视野,无疑对传统意义上的公务员处分制度造成了不小冲击,主要体现在权力架构、组织体系、调整范围和救济途径四个方面。笔者从政务处分本身出发,通过厘清其与行政处分、党纪处分、刑事司法责任的关系,对政务处分给公务员处分制度带来的四种变化提出了四点不变予以回应,即以“四不变”应“四变”,包括政务处分“惩戒处分”的本质属性不变、政务处分与行政处分“互相尊重”的理念不变、政务处分与党纪处分“互为补充”的宗旨不变、政务处分与刑事司法“有效衔接”的原则不变。

本文以《公务员法》的最新修订为契机,结合《监察法》《政务处分暂行规定》《中国共产党纪律处分条例》的相关规定,在遵循监察体制改革的原则下,分析与探讨了《监察法》实施后政务处分带给公务员处分制度的“变”与“不变”。时代是巨变的,改革是蹄疾步稳、紧凑有序的,在巨变的时代需要的不仅仅是审时度势、及时跟进,同时还要在纷繁复杂的外象中删繁就简,去伪存真,把握事物的本质特征,对国家监察权、政务处分以及与其他权力之间的关系保持清晰的认识,方能以不变应万变,更好地推进国家治理体系和治理能力的现代化建设。