踢球or读书在中国是个问题

本报特约记者 李佳寅 徐海客 本报记者 张旺

北京人大附中三高俱乐部7名学生为了高考而放弃中超试训的消息,近日引发不少网友和足球界业内人士的热议。“为何不能先踢球,退役后再读大学”“考大学和踢足球为什么非要二选一”……各种议论和质疑的声音反映了一个事实,即在中国边从事体育运动边学习依然非常难。

未来难言清晰

近几年来,中国青少年足球在顶层设计的推动下蓬勃发展。根据教育部《2015-2017全国青少年校园足球工作发展报告》的相关数据,截至2017年7月,全国已认定校园足球特色学校20218所。按照2018版《中国足球协会职业俱乐部准入规程》,俱乐部必须拥有青训梯队(中超和中甲将必须独立拥有各自的U19、U17、U15、U14、U13五级梯队,中乙必须拥有U17、U15、U14、U13四级梯队)。在这样的大背景下,中国足球的青训人口总数已突破百万。

不过,在扩大金字塔基的同时,一些踢球的孩子却难言有清晰的未来。按照2017年的相关数据测算,中国职业和半职业足球俱乐部每年大概能吸收265名新球员。同年,拥有高水平足球队的高校有491名特长生的招生需求。这意味着绝大多数足球少年无法通过足球谋求美好的未来。

相比之下,中国篮球做得要好一些,这主要是因为有CUBA(中国大学生篮球联赛)。

它既让高水平的篮球青年能够参加比赛,保持和提高专业水准,也能够接受应有的大学教育。水平最好的球员可以通过选秀、自由签约等途径加盟CBA和次一级的NBL(全国男子篮球联赛)。虽然这样的比例很低,但已经从无到有,逐年在提高。如果无法打职业篮球,也可以从事和篮球相关的工作,比如到篮球教学机构当教练,在学校当体育老师等等。即便就业和篮球毫不相关,接受了大学教育并拿到相应的学位,也让年轻人在社会上拥有一定的竞争力。

美日是学生运动员

相对于中国教育系统中的“体育特长生”,美国高校拥有的则是“学生运动员”。美国全国大学体育协会(NCAA)覆盖1000多所美国大学、数十个联盟,涉及23个体育项目的比赛。2016年里约奥运会,550名美国运动员中超过75%都是在校大学生,由此可见NCAA的专业力量所在。NCAA对于旗下的学生运动员都有成绩和学术上的硬性考核,不达标不准从事相关体育项目。因此,美国的学生运动员不仅仅拥有通往职业体育的选择权,还可以在不同专业领域找到一席之地。

我们的邻国日本基本也是如此。《日本经济新闻》曾报道称,中日两国在运动员的培养模式上存在很大差异。中国运动员大多出自体校,并在这一阶段忽视了文化学习,只有少部分精英能够成为职业或专业运动员。而日本的初高中才是为职业俱乐部输送人才的基地,体育是教育中的重要环节。这些体育人才进入大学后还会接受进一步培养,其中的优秀人才将开启职业运动生涯。曾分别率领日本队在2010年和2018年世界杯打进16强的主帅冈田武史和西野朗,都来自早稻田大学足球队。两位教头在高中时代就读于名校,并成为优秀的足球选手。

“体育应是教育的核心成分”

“国际足联规定一国顶级联赛的球队数量在16-20支之间,那么参与人数就是几百人。这几百人与中国14亿人口比起来太过悬殊,使得踢顶级职业足球联赛的路比国外窄得多。那么,在中国体教分离的背景下,必然就会有很多人中途退出。而美国的学分制等一系列机制,给学生创造了可以读书打球两不耽误的空间。”人民日报高级记者汪大昭对《环球时报》记者表示,“中国大多数体育项目不应让孩子在义务教育完成之前远离社会、放弃学习,一定要跟家庭在一起,接受学校和社会的教育。天赋比较好的,可以在完成义务教育后,再去接受专业指导。”

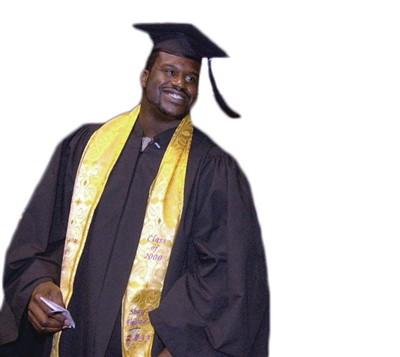

“体育应该是教育的核心成分,是实现教育的重要手段,我们需要做好体教结合工作。”这是中国篮协主席姚明谈论了很多年的观点。挪威媒体《NRK》也在评论中国足球时称,中国需要尽快形成自己的足球文化,目前足校的培养模式很难让孩子们适应社会。

姚明在接受媒体采访时指出:“小孩练体育可以,走专业不要急,都是先要去读书。未来一定是学校培养人才,学校应该是我们取之不尽、用之不竭的人才源泉,我们应该考虑的是如何更好地推进体教结合,去帮助学校的体育系统成长起来。”▲