侠文化研究中的强制阐释问题

——以余境熹对《连城诀》的解读为例

赵海涛

(复旦大学 中国古代文学研究中心,上海 200433)

如果将韩非子对“侠”的关注看做起点,那么侠文化研究至今已有两千余年的历史。两千余年来,学者们站在不同角度和立场对“侠”进行阐释,尤其是随着现代学术范式的建立,侠文化研究更是走向日新向荣的局面。但不可否认的是,侠文化研究日新向荣局面的背后,也出现不少问题,尤其是侠文化研究中的“强制阐释”现象层出不穷。

张江先生在《强制阐释论》中指出:“强制阐释是指,背离文本话语,消解文学指征,以前在立场和模式,对文本和文学作符合论者主观意图和结论的阐释。其基本特征有四:第一,场外征用。广泛征用文学领域之外的其他学科理论,将之强制移植文论场内,抹煞文学理论及批评的本体特征,导引文论偏离文学。第二,主观预设。论者主观意向在前,前置明确立场,无视文本原生含义,强制裁定文本意义和价值。第三,非逻辑证明。在具体批评过程中,一些论证和推理违背基本逻辑规则,有的甚至是逻辑谬误,所得结论失去依据。第四,混乱的认识路径。理论构建和批评不是从实践出发,从文本的具体分析出发,而是从既定理论出发,从主观结论出发,颠倒了认识和实践的关系。”[1]5张江先生指出的“强制阐释”现象针对的是学术研究尤其是人文社科领域出现的一些“怪现状”。这种“怪现状”在侠文化研究中也渐有泛滥之势,本文以余境熹对《连城诀》的解读为例,来分析“强制阐释”对侠文化及其传播的戕害,以期此后的侠文化研究能“正本溯源”,不再走入胡思乱解的歧路。

一、百年侠文化研究掠影

现代学术范式在中国的建立不过百余年,以之进行侠文化研究大概可以从1900年章太炎出版《訄书》中的《儒侠篇》说起。章太炎在《儒侠篇》中提出侠出于儒的观点,肯定侠存在的价值和意义。1904年,梁启超有感于国人因尚武精神之失没而致使国家处于积贫积弱之状态,作《中国之武士道》,该书选取孔子、曹刿、张良、项羽乃至西汉初之朱家、剧孟、郭解等人,各附作者之评议,旨在揄扬侠勇,重拾武德,振奋国人精神,救济国家于水火。黄侃《释侠》(1907),也倡儒侠同德。可以说,这些研究都是在特殊时期,即国家民族存亡之际,为挽救国运而发出的一种呼号,期冀通过任侠之风的重振来救亡图存、强国保种。

最早关注武侠小说且研究成果卓著的学者当是鲁迅先生。尤其是《中国小说史略》及《中国小说的历史的变迁》二书多有精见,后来学者们所使用的“侠义小说”“公案小说”“侠义公案小说”“公案侠义小说”等概念多受惠于鲁迅先生的研究,鲁迅先生对《水浒传》《后水浒传》《荡寇志》及“清之侠义小说及公案”的见解对后来的侠文化研究具有很大启发。

二十世纪三四十年代,随着革命文学论战的展开及政治对文艺的渗透,侠文化尤其是武侠小说开始受到讨伐与批判。武侠小说被认为是封建毒草和不良文艺,它的流行不仅给国民带来毒害,也对这个国家造成一定程度上的恶劣影响。不仅文艺评论家对武侠小说大肆讨伐,就是武侠小说作家本人也对武侠小说评价甚低,甚至一度以写作武侠小说为耻辱,以瞿秋白《吉诃德的时代》(1931)、郑振铎《论武侠小说》(1932)、沈雁冰《封建的小市民文艺》(1933)、郑逸梅《武侠小说的通病》(1935)、白羽《话柄》(1939)、徐文滢《民国以来的章回小说》(1941)、张恨水《武侠小说在下层社会》(1945)等。这一时期,对侠文化有深入研究的学术著作主要有陶希圣《辩士与游侠》(1930)、冯友兰《原儒墨》《原儒墨补》(1935)、顾颉刚《武士与文士之转换》(1940)、钱穆《释侠》(1942)、徐国桢《还珠楼主论》(1949)等。《辩士与游侠》探讨辩士与游侠兴起的始末缘由,是较早关注游侠这一群体的著作。《还珠楼主论》专论还珠楼主李寿民及其武侠小说,是最早有关武侠小说作家作品的专论。此外,孙楷第、闻一多、郭沫若、杨柳、劳幹、顾随、宫崎市定等人的研究也有值得注意之处。

二十世纪五十年代至八十年代,侠文化研究在大陆并无取得太大成绩,这一时期,侠文化研究的重镇在海外,如刘若愚《中国之侠》(1967)、马幼垣《话本小说里的侠》(1980)、田毓英《西班牙骑士与中国侠》(1983)、崔奉源《中国古典短篇侠义小说研究》(1986)、龚鹏程《大侠》(1987)为此一时期较为重要的代表性作品。《中国之侠》于1991年由周清霖和唐发铙译为中文,该书主要论述游侠的历史、诗歌中的游侠、从史实到小说的侠客、舞台上的游侠及中西之侠的比较,是第一部较为全面论述侠文化及游侠历史的著作。马幼垣除《话本小说里的侠》这篇文章之外,尚有《水浒论衡》(1992)和《水浒二论》(2005)等作品。1987年,龚鹏程出版《大侠》一书,该书资料翔实、逻辑严密、论点新颖,书中多有真知灼见,多发前人之所未发。龚鹏程从被扭曲的侠客形象入手,阐释人们所认知的侠其实是经过“文学的想象”与“历史的诠释”的结果。在侠文化研究史上,有一件事情需要铭记,那就是1987年由陈方正教授主持的“中国武侠小说国际研讨会”于香港中文大学召开,此次研讨会阵容庞大,产生了一批高质量的研究成果,如余英时《侠与中国文化》、叶洪生《中国武侠小说总论》、许倬云《任侠——国家权威与民间秩序的激荡》、侯健《中西武侠小说之比较(初稿)》、(法)巴本努《谈中西武侠小说》、马幼垣《水浒传与中国武侠小说的传统》、白羽哲嗣宫以仁《略论白羽作品之特色》、梁羽生《与武侠小说的不解缘》、金庸《“说侠”节略》等。尤其是余英时《侠与中国文化》一文,论述了侠的起源及其中国特性、侠与古代思想、侠的社会基础与政治势力、侠的转向——豪族的士化、侠气与士风、“剑侠”的出现、骑士与侠的文化异同、明清时期的儒侠关系等问题,内容非常丰富。金庸与梁羽生二位武侠小说大家同时出席会议,且发表文章,更是难得之事。

在大陆,直至十一届三中全会(1978)召开,梁羽生、金庸等人的武侠小说才准许流入,侠文化研究重新展开。冯其庸《读金庸》(1986)、张放《金庸新武侠小说初探》(1985)与《〈书剑恩仇录〉的语言表现艺术》(1988)是大陆学者较早对金庸武侠小说进行关注并表示欣赏的研究。1988年10月,王海林《中国武侠小说史略》出版,这是大陆第一部武侠小说史著作。该书认为汉代与六朝的武侠小说为武侠小说的滥觞,之后中国武侠小说出现了五次浪潮,分别是:晚唐武侠小说、清晚期武侠小说、现代武侠小说、港台新派武侠小说和大陆二十世纪八十年代出现的武侠武林小说。同年,章培恒先生于《书林》杂志第11期发表《金庸武侠小说与姚雪垠的〈李自成〉》,该文认为金庸武侠小说的艺术成就高于茅盾文学奖获得者姚雪垠的历史小说《李自成》,大胆肯定作为通俗文学的金庸武侠小说,在当时的中国文学研究领域,这可算得上是石破天惊之论。要知道,通俗文学于彼时尚被认为是不登大雅之堂的“小道”东西,而姚雪垠的《李自成》却是被官方文学所高度认可与评价的作品,在这种“高下立判”的情形下,章培恒先生仍能别具慧眼坚持自己的判断,其学术眼光与治学精神是值得佩服的。事实证明,章培恒先生是对的,其后不仅金庸武侠小说的价值得到进一步认可,武侠小说及通俗文学的价值在学界也得以被重估,中国文学史尤其是中国现当代文学史的书写再也不能无视/轻视/忽视这类文学的存在,文学史研究得以逐渐向全面、整体的方向迈进/推进。

自此,侠文化研究乃至通俗文学研究逐渐被更多学者所重视并认可,相关著作如雨后春笋,令人目不暇接,如范伯群、张赣生、叶洪生、林保淳、徐斯年、陈平原、严家炎、周清霖、曹立冰、罗立群、曹正文、汪涌豪、陈广宏、何新、陈颖、陈山、王立、刘荫柏、韩云波、宋伟杰、汤哲声、徐岱、陈夫龙、梁守中、黄岩柏、陈墨、倪匡、温瑞安等等一大批学者或作家皆为侠文化研究做出不少贡献。

时至今日,承载侠文化的文学作品尤其是优秀的武侠小说逐渐摆脱被鄙视的处境,侠文化通过广播、电视、网络等传媒得到更为广泛的传播,人们对侠文化的认识也逐渐增强与深入,侠文化及其研究已经成为不容忽视的存在。

二、余境熹对《连城诀》的解读

但近些年来侠文化研究中也出现了一些问题,尤其是“强制阐释”问题(1)侠文化研究中的“强制阐释”多以单篇论文出现,虽尚未成主流,然渐有泛滥之势。这类研究大多热衷于运用一种或数种较为“时尚/时髦/前沿”的理论进入研究对象,而很少顾及其“适用性/可行性”,于是“强制阐释”就产生了。以笔者所知,最早对侠文化研究中的“强制阐释”表示不满且能自著名作予以抗议的是龚鹏程先生,龚先生在《大侠》后记中说:“论中国侠义传统的著作很多,但据我看,几乎全是胡扯。”(详见龚鹏程《大侠》,北台锦冠出版社1987年版,第272页)。龚先生才识高迈,《大侠》一出,侠文化研究中的很多问题方始肃清。邓集田在《异元批评和过度阐释——金庸小说研究与批评中的两种常见现象》(《淮南师范学院学报》2005 年第 6 期)中较早注意到金庸小说研究中所出现的“异常”,他说:“在金庸小说研究和批评界, 有两种经常出现的文学批评和文学解释现象, 即异元批评现象和过度阐释现象。前者多发生在金庸小说的反对者身上,后者多发生在支持者身上……不管是反对者的异元批评现象, 还是支持者的过度阐释现象, 其主要根源是一致的, 即批评者(研究者) 内心里那种根深蒂固的新文学本位意识。”此说极为混乱。不论“异元批评”还是“过度阐释”,其实与“支持者”和“反对者”并无什么关系,两者很难牵连在一起。更甚者,将“异元批评”“过度阐释”出现的主要根源归结为“批评者(研究者) 内心里那种根深蒂固的新文学本位意识”更是风马牛不相及之谈。,比如在《金庸武侠小说异调——〈鸳鸯刀〉谐乐特性总论》(以下简称“余文”)一文中,余境熹认为《鸳鸯刀》于金庸武侠小说作品中“浮湧起……鲜见的谐乐主调”[2]328,这是因为“金庸小说时会牵涉如谋杀、复仇、作战及比武等情景,人物的死亡、残废,自亦时见于作品的行文之中,甚至还不乏残忍的过程与血腥的形容,构成一定程度的‘恋尸癖书写’表现”[2]329,而《鸳鸯刀》这一文本由于“恋尸癖式书写的缺席”等特征而呈现出“谐乐特性”。余氏说金庸武侠小说除《鸳鸯刀》之外,其他皆存在不同程度上的“恋尸癖式书写”(2)为了更好论证这一观点,余氏引用陈墨《艺术金庸》中的研究成果,说:“陈墨(陈必强)概括的四种武侠小说模式为:一、‘复仇模式’,灭门惨剧,历苦寻怨;二、‘夺宝模式’,正邪争掠,狠打狠杀;三、‘伏魔模式’,侠魔相戮;四、‘情变模式’,反目酿祸。以上各端,无不容易导致书写中的‘恋尸’现象。”详见余文第329页。陈墨所概括的四种武侠小说模式是否就“容易导致书写中的‘恋尸’现象”不是本文重点讨论的内容,姑且从略。,于是他选取一个“恋尸癖书写较称显著和集中的文本”《连城诀》进行解读,进而得出“选一小长篇为例,以见其余,或即可洞见武侠小说的创作,若非刻意为之,其实甚难避开恋尸式书写的成分”[2]330。对于《鸳鸯刀》之所以“恋尸癖式书写的缺席”,余氏说:“终《鸳鸯刀》之篇,除却‘一个白发婆婆空手杀死了五名镖头’的片言只语和萧义忆述前事的片段之外,包括‘反派’在内的正式出场人物,在数轮刀光剑影之下,仍无一人丧生,在金庸的创作之中,可谓是一项‘笔下留人’的特例,消除了对尸体产生兴趣、喜谈死亡和将活人、生物变成尸体、无生物的书写现象,可谓是抗拒了恋尸癖式的写法。恋尸癖书写由于读来令人觉得可怖,易为读者带来负面的情绪与感受,与‘谐乐’的追求实属南辕北辙;故作为反面论证的材料,《鸳鸯刀》之刻意回避出场角色死亡,使小说不沾可怖情感,实可为该文本的谐乐特性提供重要前提。”[2] 330-331

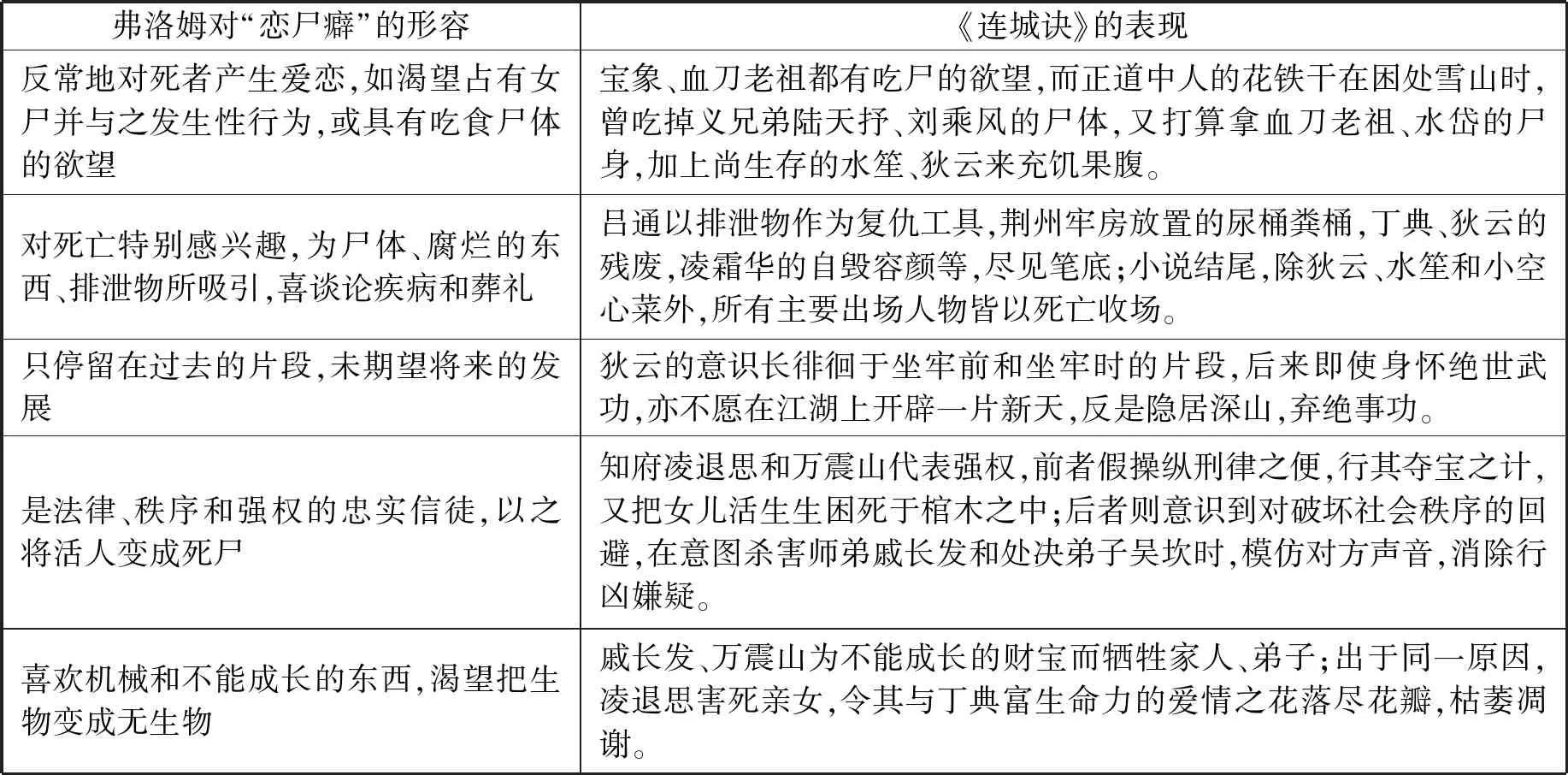

“恋尸癖”及其相关论述,余氏主要采用弗洛姆在《人心》中的说法。他将弗洛姆有关“恋尸癖”的特征、行为及表现等分为五个部分,然后一一与《连城诀》做具体参照及对应,通过这种参照及对应,得出《连城诀》为一“恋尸癖书写较称显著和集中的文本”。余氏的分析、归纳及判断详见表1[2]329-330:

表1 弗洛姆“恋尸癖”观点与《连城诀》表现的对照

通过这种“分析、归纳及判断”,余氏认为即可为《连城诀》定性,进而延及除《鸳鸯刀》之外的其他金庸武侠小说甚至几乎所有武侠小说。先不说余氏对《连城诀》的解读是否存在问题,单是这种以偏概全、以管窥天的思维方式就是极其不足取的。选取一部小说(是否具有代表性尚且不论),运用某一种或数种理论对之进行分析和判定,进而延及此小说所属之类型,这种学术方式的可行性及其结果的科学性是大大值得怀疑和思考的。

余氏对金庸武侠小说乃至武侠这一小说类型的研究方法及其所得出的研究结果,其实在二十世纪三四十年代的侠文化研究中已有“先兆”,如上文提及的郑振铎《论武侠小说》、沈雁冰《封建的小市民文艺》、郑逸梅《武侠小说的通病》、张恨水《武侠小说在下层社会》等文章,但这些文章之所以否定“武侠小说”,一方面因为彼时仍旧是以“文以载道”的思想观念批评武侠小说,另一方面从某种意义上说是政治、宣传及革命文学迷思的作祟,二十世纪五十年代至八十年代中国大陆的侠文化研究很大程度上也与之类似,这些研究多多少少已经开始走入“强制阐释”的道路。最近三四十年来,尤其是随着外国诸种思想理论的大量涌入,不少学者在研究中“西学为体,中学为用”,强我之足纳彼之履,在“强制阐释”的路上越走越远,这是尤其应该值得注意并思考的现象。

三、余境熹对《连城诀》的强制阐释分析

本节将在“文本细读”的基础上逐条分析余氏的论证,检验《连城诀》是否为一“恋尸癖书写较称显著和集中的文本”,以期还《连城诀》乃至金庸武侠小说一个“清白”,并在此基础上,为武侠小说“正名”:优秀的武侠小说并非余氏所认为的“甚难避开恋尸式书写的成分”。

金庸武侠小说大致有三个版本:首次在报刊杂志上连载的为初版,可称作“连载版”;自1970年3月至1980年年中修订完毕、由出版社集中出版的为二版,可称作“修订版”;自21世纪初至2006年7月再次修订出版的为三版,可称作“新修版”。(3)金庸武侠小说的版本情况十分复杂,除作者撰写及修订的版本外,尚存不少“盗版”系统,这些“盗版”书籍因为某些原因往往对金著改头换面。林保淳在《金庸小说版本学》中提及金庸武侠小说版本的三个系统,其中之一就是台湾的“盗版系统”,“这一系统变化相当复杂。既有直接影印港版诸书而成的,也有张冠李戴、改头换面的版本,更有据内容改编的鱼目混珠之作,不过,基本而论,是依据‘港本’改换的”,如《倚天屠龙记》就有以《至尊刀》《天龙之龙》《天剑龙刀》《歼情记》等名目出现者,详见林保淳《解构金庸》,中国致公出版社,2008年版,第32-57页。此外,经金庸先生第一次修订后的部分武侠小说仍是先在报刊连载,随后于结集出版时又做了一些改动,有关这方面的研究尚不多见,姑暂存而不论,详见陈镇辉《金庸小说版本追昔》,香港汇智出版有限公司,2003年版,第18-21页。陈镇辉将金庸武侠小说的三种版本分别称之为“旧版”“新版”“新新版”,此是以发表出版时间来命名,详见陈镇辉《金庸小说版本追昔》第14-15页,笔者以为这种命名于读者而言易致淆乱,故不从。据金庸自述:“(《连城诀》)写于一九六三年,那时《明报》和新加坡《南洋商报》合办一本随报附送的《东南亚周刊》,这篇小说是为那周刊而写的,书名本来叫做《素心剑》。”[3]357本文所讨论的金庸武侠小说皆据“新修版”。

第一条。余氏概括弗洛姆对“恋尸癖”的形容时说“反常地对死者产生爱恋,如渴望占有女尸并与之发生性行为,或具有吃食尸体的欲望”,那弗洛姆是怎么说的呢?弗洛姆说:“我们将要讨论各种反对生的定向,这些定向形成了严重的精神病的核心,换言之,也即是真正罪恶的本质。我们所要论述的这三种不同的定向是:恋尸癖(恋生癖)、自恋和恋母固结。必须指出,倘若这三种定向的程度都是极其轻微的话,那么,它们便不是病态的表现,而是健康的表现……在书面语言中,‘恋尸癖’意指‘对死者的爱恋’(‘恋生癖’则指‘对生命的爱恋’)。这个词习惯上是用来指一种性的反常行为,即渴望占有死者(一个女人)的身体,以达到性交的目的,或一种力求看到死尸的病态的欲望……对生命的仇视和对死亡的爱恋。”[4]25-27弗洛姆这里用的是“严重的”“力求”等表示程度的词语,余氏似未在意。如果细读《连城诀》原文,即可发现余氏所说的宝象、血刀老祖、花铁干等人都有“吃尸的欲望”其实是在“偷天换日”。宝象、血刀老祖与花铁干等三人是在什么情况下才想着去“吃尸”?“具有吃尸的欲望”与在特殊情况下会选择“吃尸”明显不属于同一概念。困处雪谷无物可食时,狄云因内力深厚掌击兀鹰以供他和水笙之食,花铁干初始也想依样葫芦:“便仰卧在地,想学样装死捉鹰。岂知兀鹰虽然上当,下来啄食,但他挥掌击去,却没能将鹰击落”[3]229,后来之所以选择“吃尸”,是因为:“花铁干若有能耐打鸟,自然决不会以义兄弟的尸体为食,但他千方百计地捕捉鸟雀,初时还捉到一两头,过得几天,鸟雀再不上当。他又没狄云的神照功内力,能以掌力击鸟。这些日子中便只得以陆、刘二人的尸体为食,苦挨光阴。这天吃完了尸体,手持刀剑,决意来杀狄水二人,再加上埋藏在冰雪中的水岱和血刀老祖的尸体,作为食料,当可挨到初夏,静待雪融出谷。”[3]232《连城诀》中说的很清楚,宝象、血刀老祖、花铁干等三人的“吃尸”,即没有“恋”,也没有“癖”,所以根本谈不上什么“恋尸癖”。

第二条。“吕通以排泄物作为复仇工具,荆州牢房放置的尿桶粪桶”怎么就成了“为尸体、腐烂的东西、排泄物所吸引”?吕通在万震山五十寿辰时大闹是为其兄弟吕威报仇,荆州牢房放置的尿桶粪桶不是很正常的现象吗?从哪里可以看出“为尸体、腐烂的东西、排泄物所吸引”?又是谁“为尸体、腐烂的东西、排泄物所吸引”?丁典和狄云为什么残废?凌霜华为什么自毁容颜?这和“喜谈论疾病”的“恋尸癖”有什么关系?小说最后为什么“所有主要出场人物皆以死亡收场”?小说结尾主要出场人物皆以死亡收场就是“对死亡特别感兴趣”?如果这样说,《金瓶梅》《三国演义》《水浒传》《红楼梦》等古典小说大概也都可以因此归类为“恋尸癖”文本了。显而易见,余氏分析文本时所运用的逻辑、论证及推理都是极其荒唐且可笑的,完全是说不通且不合情理的,完全是在无视文本之下的牵强附会和自说自话。

第三条。狄云跟随师父戚长发从湘西沅陵麻溪铺乡进城江陵后,便开始了噩梦般的生活:被人设计陷害并斩断右手五指,被冤枉下狱,心爱的师妹他嫁,唯一的知交好友丁典中毒去世,被宝象欺辱,被铃剑双侠误会,师妹去世,看清师父戚长发的真面目……这些遭遇令狄云对江湖及外面的世界心灰意冷,尤其是师父为了财宝暗算自己之时:“戚长发为了财宝,能杀死自己师父、杀死师兄、不顾亲生女儿死活,为什么不能杀徒弟……他真不能明白:一个人世上什么亲人都不要,不要师父、师兄弟、徒弟、连亲生女儿也不要,有了价值连城的大宝藏,又有什么快活?”[3]349-350在狄云的记忆中,进城之前与师父、师妹在乡下的日子是快活的,与丁典相知相交后在狱中的生活是令他怀念的(他是怀念与丁典相处的时光),所以在离开雪谷时,他就想着“待该办的事情办了,就回这雪谷来住。外面的人聪明得很,我不明白他们心里想些什么。这里谁也不会来,还是住在这里的好”[3]353,狄云不习惯也不喜欢外面世界的尔虞我诈与机关重重,不愿意也不打算与一群重利轻义丧心病狂的人往来应酬,他只想过一种安定和平、无忧无虑、随意适性的简单生活,这有什么错?为什么一定要“在江湖上开辟一片新天”?为什么不能“隐居深山,弃绝事功”?所有这些怎么又成了余氏眼中“恋尸癖”所谓的“只停留在过去的片段,未期望将来的发展”的表现?如果这样讲,袁承志等人远赴海外、杨过携小龙女隐居世外、张无忌与赵敏浪迹蒙古、令狐冲与任盈盈笑傲江湖、韦小宝携家人归隐天南,是否也都可因之而归为“恋尸癖”心理及行为?广而言之,道家及道教的思想及理论是否也被余氏以此而断然加以否决?显然余氏的分析和逻辑是极其荒唐无稽的。

第四条。弗洛姆在《人心》中说:“对强权的态度是恋尸癖的特点。这里我们想引用西蒙娜·韦尔给强权所下的定义。他认为,强权即是指将人变成一具死尸的能力……强权则能摧毁生命。一切强权,归根结底都是建立在有杀人权力的基础上的……希特勒或斯大林之所以能对人们产生影响,恰恰是因为他们具有无限的杀人的能力和愿望。正是出于这个原因,他们才得到恋尸癖的爱慕。”[4]28-29余境熹据之概括的“是法律、秩序和强权的忠实信徒,以之将活人变成死尸”其实并未真正表达出弗洛姆的原意。凌退思借知府之权利,囚禁丁典与狄云,为了尽快夺得连城诀,不惜害死女儿,这是一种灭绝人性丧心病狂的行为,他为了得到宝藏,其实对升职(据书中所说,凌退思有很多高升的机会,但为了得到连城诀,一直不愿离开江陵)并不太在意,这与弗洛姆所说的“恋尸癖”“对强权的态度”是不可同日而语的,二者不是同一个层次上的东西。万震山为什么要在隐秘中杀戚长发和吴坎?“既不能捉奸捉双,咱们是荆州城中的大户人家,怎能轻易杀人?得了这剑谱之后,咱们在荆州有许许多多的事情要干,小不忍则乱大谋,可不能胡来!”[3]314这是万震山准备杀吴坎时说的话。目睹万震山杀了吴坎之后,“戚芳一颗心怦怦乱跳,寻思:‘公公说过,他们是荆州世家,不能随便杀人,吴坎的父亲听说是本地绅士,决不能就此罢休,这件事可闹大了。’”[3]316这与万震山“意识到对破坏社会秩序的回避”似乎也不能混为一谈,万震山也不能“代表强权”。

第五条。弗洛姆说:“恋尸癖患者们则喜欢一切机械的、不能成长的东西,他们渴望把有机物改造成无机物,把一切生命过程、感觉和思维都变成物,并且用一种机械的眼光来看待生命,似乎所有活生活的人都是物。在恋尸癖患者看来,一切有考虑价值的不是经验,而是记忆;不是存在,而是占有。只有当恋尸癖患者占有了某物时,他才能与这个某物——一朵花或一个人——发生关系;因此,对他的占有物的威胁乃是对他本人的威胁;一旦他失去了这个占有物,他也就失去了同这个世界的联系。”[4]29戚长发、万震山、凌退思等人为了连城宝藏而不惜牺牲一切,他们眼中只有宝藏而没有其他,从这个角度来看,他们身上确实存有“恋尸癖”患者的某些行为,但根据弗洛姆的论述,是否能以此就将他们定性为“恋尸癖”患者是大可讨论的。即便戚长发等人身上具有弗洛姆所论述的这些“恋尸癖”行为,是否能将之作为《连城诀》是一“恋尸癖书写较称显著和集中的文本”的证据更是值得怀疑的。

从以上分析大致可以看出余氏对《连城诀》的“强制阐释”。张江先生于“强制阐释”所概括的“场外征用”“主观预设”“非逻辑证明”及“混乱的认识路径”等四个特征都不同程度地存在于余文中。可以说,余氏对《连城诀》的阐释是极其失败、肤浅、幼稚、苍白、无力的,这种阐释在似是而非中偷换概念,在望文生义中偷梁换柱,在不求甚解中张冠李戴,在貌同实异中穿凿附会,在断章取义中以假乱真,这在侠文化研究中是极其不可取的。对《连城诀》的解读已是如此荒谬绝伦,那认为金庸武侠小说具有“一定程度的‘恋尸癖书写’的表现”更是滑天下之大稽,认为武侠小说的创作“甚难避开恋尸式书写的成分”的断语更属梦中说梦不知所云。不可否认有些武侠小说存在不同程度的“恋尸癖书写”成分,但不能以之否定所有武侠小说,更不能忽视那些优秀作家为提高武侠小说层次、境界和品味而付出的努力。

四、余论:重申“了解之同情”的学术研究

陈寅恪先生在《冯友兰〈中国哲学史〉上册审查报告》(1930)中说:“凡著中国古代哲学史者,其对于古人之学说,应具了解之同情,方可下笔。”[5]247这句话放在今天仍旧不失其震耳发聩之效。学者如果于其研究对象没有“了解之同情”,那么他的研究很难“入乎其内”,更谈不上“出乎其外”(4)王国维先生在《人间词话》中说:“诗人对宇宙人生,须入乎其内,又须出乎其外。入乎其内,故能写之,出乎其外,故能观之,入乎其内,故有生气,出乎其外,故有高致。”这段论词之话,可以作为学术研究的一种“境界”,与陈寅恪先生所说的“了解之同情”具有异曲同工之妙。详见王国维.人间词话[M].上海:上海古籍出版社,2008年,第60页。。尤其是今天,随着外国诸多思想理论的不断涌入,各种学说层出不穷,这就要求我们在使用理论时考虑其所适用的范围、对象以及解决问题的有效性,而不能不加辨别地就进行套用、乱用。同时,我们也要注重构建自己的话语体系和批评范式,不能匍匐在外国思想理论之下而不敢抬头,更不能在亦步亦趋中邯郸学步。张江先生在《强制阐释论》中对此已有很好论述,应该引起我们的关注和思考。

以“了解之同情”的态度与原则进行侠文化研究,笔者认为应从以下两个方面进行准备:

首先要对侠文化这个研究对象具有“了解之同情”。这就要求研究者对侠文化能有一个全面、清晰、整体和通透的认识,并在此基础上还要对之有一种“同情”,也就是说,研究者对侠文化要有一种“设身处地”“将心比心”的“情感”态度,而不只是将之作为一个冰冷的工具或客体。以清代侠义小说研究为例,一直以来,研究者多认为其中的武侠人物是替官府奔走的“鹰爪”“奴才”“走狗”,缺乏独立人格,龚鹏程先生在《清代的侠义小说》一文中对之进行反拨,并认为“了解从明代到清代有关侠义精神的思考,并掌握它们作为一民间文学的性质,重新评析它的价值与内涵。毕竟,清代侠义小说实不如一般所认为的那样简单,它形成于一曲折且发展的忠义观中,混揉着忠义、争抗与名教思想。但它虽受一思潮所导引,却又在事实上暴露了侠的真面貌,体现了它作为一民间文学的特质,将侠的形象,从正义的英雄神话,转回到现实社会”。[6]164-165龚先生对侠文化即有“同情之了解”,故其研究能深入浅出,出乎众人之上。

其次要对所用之文学理论及其与研究对象的可结合度具有“了解之同情”。这里涉及到文学理论及其产生的问题。文学理论不是凭空产生的,它是在具体文本/作品的理解/实践基础之上产生的,然而理论很大程度上具有使用“限度”,也即是说它不是万能的,并不能适用于解读任何文本/作品。“文学理论如果不植根于具体文学作品,这样的文学研究是不可能的。文学的准则、范畴和技巧都不能‘凭空’产生。可是,反过来说,没有一套问题、一系列概念、一些可资参考的论点和一些抽象的概括,文学批评和文学史的编写也是无法进行的。这里所说的问题当然都不是不可克服的,例如,我们常常带些先入为主的成见去阅读,但在我们有了更多的阅读文学作品的经验时,又常常改变和修正这些成见。这个过程是辩证的,即理论与实践互相渗透、互相作用。”[7]32-33研究者要对其所使用之文学理论的概念范畴、来龙去脉、具体特点等有较为深入的了解,尤其应该清楚所用之文学理论在解决问题时的可适用范围与针对性,这样在面对具体文本/作品时,方可根据文本/作品的具体问题使用相应的理论,如此方能在最大程度上避免陷入“强制阐释”的困境。