A股关键审计事项全面披露特征及政策效果研究

——基于2018年首次全面披露的分析

许静静,朱 松,周 萍

(华东师范大学经济与管理学部,上海200333)

一、引言

顺应国际审计变革趋势,2016年12月中国财政部印发了与国际审计准则趋同的新审计报告准则,即《中国注册会计师审计准则第1501号》。与原准则相比,本次修订的最大变化在于上市公司财务报表审计报告中增加了关键审计事项。在审计报告中沟通关键审计事项旨在提高已执行审计工作的透明度,从而提高审计的沟通价值,为财务报表预期使用者提供额外的信息,以帮助其了解注册会计师根据职业判断认为对本期财务报表审计最为重要的事项。新审计报告准则自2017年1月1日起率先应用于A+H股上市公司,而A股所有上市公司则需要自2018年1月1日即2017年审计报告中开始全面披露关键审计事项。对注册会计师而言,关键审计事项的披露是将以往的“黑箱”审计工作局部公开化,这种被迫透明化的压力是否会使得审计师更加谨慎,从而带来更高的审计质量呢?换而言之,关键审计事项的披露能否达到政策制定的初衷,即通过增加审计工作的透明度从而提高审计质量及审计的沟通价值?本文尝试利用2017年A股上市公司的年度审计报告,从关键审计事项的执行效果层面来回答以上问题。

关于关键审计事项的研究,国外学者的关注重点大多集中在这一披露有没有导致审计师面临更重的法律责任,如Brasel等和Philips都发现在某些情况下,关键审计事项的披露能减轻审计师的法律责任[1-2]。而Gimbar等利用实验研究的方法,却发现关键审计事项的披露会增加审计师的法律责任[3]。有部分学者也表示了相同的担忧,他们认为在标准审计报告中披露关键审计事项这些额外的信息,更容易使审计师成为被告,从而影响审计师的法律责任[4-6]。

随着我国新审计报告准则自2017年1月1日起率先应用于A+H股上市公司,国内学者也开始对我国关键审计事项的披露情况展开研究。相对来说,国内学者的研究一开始大多集中在对A+H股上市公司所披露关键审计事项特征的描述性分析,如路军和张金丹、阚京华和刘超宇都对A+H股上市公司的关键审计事项进行了描述性统计分析[7-8]。也有学者利用A+H股披露的关键审计事项实证检验了一些问题,如关键审计事项的披露对审计报告沟通价值的影响、对盈余管理及审计质量的影响[9-10],在A股开始披露之后,学者们针对A股上市公司关键审计事项的披露特征及其与A+H股的披露区别进行了相应的总结分析[11-12],不同于传统的实证检验,张继勋等采用实验研究的方法,检验了标准审计报告的改进、管理层与审计人员的关系,对管理层就关键审计事项与审计人员沟通意愿的影响,发现改进标准审计报告下,管理层与审计人员沟通的意愿更强[13]。韩冬梅和张继勋同样利用实验研究的方法,发现关键审计事项的披露能够影响审计师感知的责任[14]。在上述研究的基础上,本文针对A股上市公司2017年审计报告中关键审计事项的全面披露,首先总结分析其披露特征;之后,从审计收费、审计质量和审计及时性等角度探讨A股关键审计事项的政策执行效果。截至2018年4月30日,A股有3485家上市公司被出具了2017年度审计报告,其中有3440家披露了关键审计事项。基于以上样本,本文对新审计准则全面执行之后A股上市公司关键审计事项的披露特征及其政策执行效果进行了分析,研究发现:我国A股上市公司2017年年度审计报告中的关键审计事项在账户、关键事项和会计师事务所分布上具有鲜明特征。具体而言,“收入”“应收账款”等账户是关键审计事项中被关注最多的账户,而“收入确认”和“资产减值”是关键审计事项中最重要的两大事项;“四大”出具的关键审计事项在各主要账户上关注度比较均匀,而国内所则表现出对“收入”账户更高的关注度。此外,本文发现2017年审计收费较之以往有所提高,但审计质量也得到了提高,这说明关键审计事项的披露达到了政策制定的初衷。进一步检验发现,审计质量的提高主要来源于“非十大”所以及高市场化指数地区的上市公司,同时本文也发现2017年审计报告的及时性较之前有所下降。

本文的研究贡献如下:首先,本文首次检验了A股上市公司关键审计事项披露的执行效果。目前国内学者的研究大多集中在对A+H股上市公司所披露关键审计事项特征的描述性分析,本文关注A股上市公司关键审计事项的政策执行效果,分别从审计收费、审计质量和审计及时性等角度检验了A股上市公司关键审计事项的披露所带来的政策效果,为政策制定者及各利益相关方提供了一定参考价值。其次,本文从账户等方面揭示了A股上市公司关键审计事项的披露特征。本文利用A股上市公司2017年审计报告中的全面披露,对A股上市公司关键审计事项的披露特征进行了分析,从主要账户、主要事项、事务所差异等方面进行了统计分析,为各方了解A股上市公司关键审计事项提供参考。最后,本文发现2017年A股上市公司审计费用呈现普遍增长的特点,同时“非十大”所及高市场化地区的审计质量有所提高,这些结果间接说明关键审计事项的披露增大了审计师面临的风险。

二、理论分析与假设提出

Simunic最早开始了对审计收费行为的研究,他认为审计收费包括审计师在审计过程中投入的人力、物力和时间等审计资源成本和因潜在的民事赔偿责任而要求的风险补偿两部分[15]。新审计准则对关键审计事项的定义为“注册会计师根据职业判断认为对本期财务报表审计最为重要的事项”,且“从注册会计师与治理层沟通的事项中选取”。这说明关键审计事项的披露需要注册会计师运用自己的专业知识进行大量的职业判断,并与治理层进行沟通,审计业务复杂程度有所提高,意味着注册会计师需要投入更多的时间、精力以及相关审计资源,导致更高的审计成本,从而影响审计收费。如关键审计事项的披露可能会增加审计师的沟通成本。韩冬梅和张继勋的研究结果表明,由于披露关键审计事项段能够使审计人员感知的自身责任更小,从而会促进审计人员更加积极沟通关键审计事项,这也从侧面说明了审计人员沟通成本的增加[14]。如果A股上市公司2017年年度财务报告的审计报告日与会计年度终止日之间的间隔天数显著长于以前年份,根据Knechel和Payne的研究[16],这说明2017年财报的审计工作相较于往年确实投入更大。关键审计事项的披露对于注册会计师提出了更高的职业素质要求,只有具备较高的相关专业技能和执业经验,才可有效地评估、识别和应对关键审计事项,这需要更多有经验的高级审计人员的参与以及相关知识培训的支出,从而导致人力成本的增加,最终导致审计成本上升,事务所的审计收费更高。

此外,审计准则的修订意味着监管环境的变化,而监管风险会增加事务所的审计收费水平[17]。Gimbar等通过实验研究发现,关键审计事项的披露有可能增大审计师面临的法律风险[3],为了弥补这种较高的法律风险未来可能带来的法律诉讼成本,事务所有动机提高审计的风险溢价,从而导致更高的审计收费水平。如冯延超和梁莱歆发现在控制其他因素后,上市公司的法律风险与审计收费显著正相关[18];刘启亮等发现在高诉讼风险环境下,媒体对企业的负面报道会引起审计师增加收费[19]。基于以上分析,本文提出假设H1。

H1:关键审计事项的披露会提高审计收费。

DeAngelo、Watts和Zimmerman均认为,审计质量是审计师发现错误并报告错误的联合概率,它取决于审计师的专业胜任能力和独立性[20-21]。关键审计事项的披露要求注册会计师运用专业的职业判断,谨慎识别和评估关键审计事项,提高审计执业透明度,因此对注册会计师提出了更高的职业素质要求。为了应对新审计准则的要求,注册会计师会加强自身专业素质的提高,引入相关行业专家,提高自身专业胜任能力和执业水平,从而有助于提高审计质量。同时,审计报告中披露关键审计事项意味着审计过程透明化,接受广大报表使用者的审视,这使得审计师的责任增大,进而可能导致其面临的法律风险增大[3]。冯延超等研究表明,我国的事务所会出于降低审计风险和诉讼风险的压力而主动提高审计质量[18]。因此,为了应对关键审计事项的披露可能导致的更高的法律风险[3],审计师有动机去积极开展审计程序,加强对关键审计事项的风险敏感性[11],从而提高审计质量。此外,关键审计事项的披露需要审计师与被审计单位管理层不断的沟通和交涉,这一过程本身也会提高发现或纠正重大错报的概率,从而提高审计质量。基于以上分析,本文提出假设H2。

H2:关键审计事项的披露会提高审计质量。

三、关键审计事项披露效果的实证分析

(一)关键审计事项样本的披露特征分析

本文对关键审计事项数据的搜集过程如下:①要求企业的审计报告日在2018年4月30之前,由于正常年报披露截止日为4月30日,因此,无特殊情况,企业的审计报告应当在4月30日之前完成,部分公司由于特殊原因在这之后陆续披露,本文对这一部分特殊企业不再追踪搜集;②企业的审计报告中要明确披露关键审计事项,根据准则,如法律法规禁止公开披露的事项、合理预期在审计报告中沟通造成的负面后果超过在公众利益方面产生的收益的事项以及导致非无保留意见的事项等不在关键审计事项中列示,因此有部分上市公司的审计报告中没有披露关键审计事项。根据CSMAR数据库,截至2018年4月30日,共计3485家A股上市公司被出具了审计报告,其中有45家上市公司未披露关键审计事项,最终本文手工获取了3440份关键审计事项。

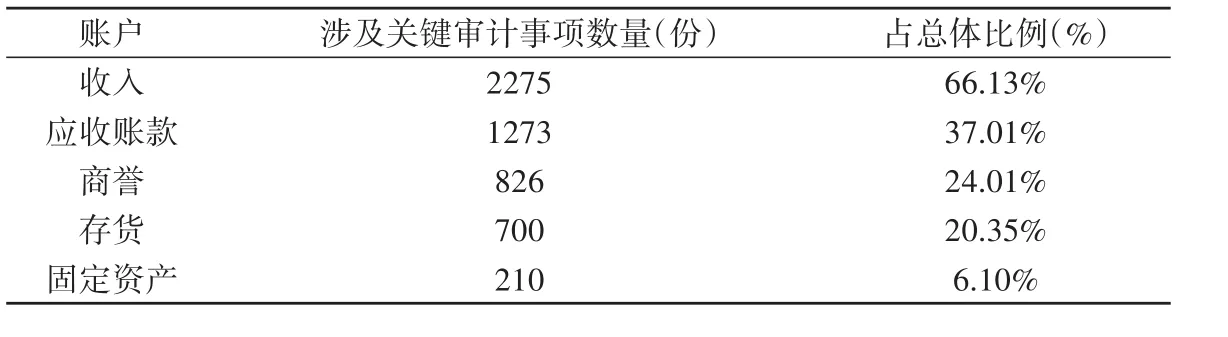

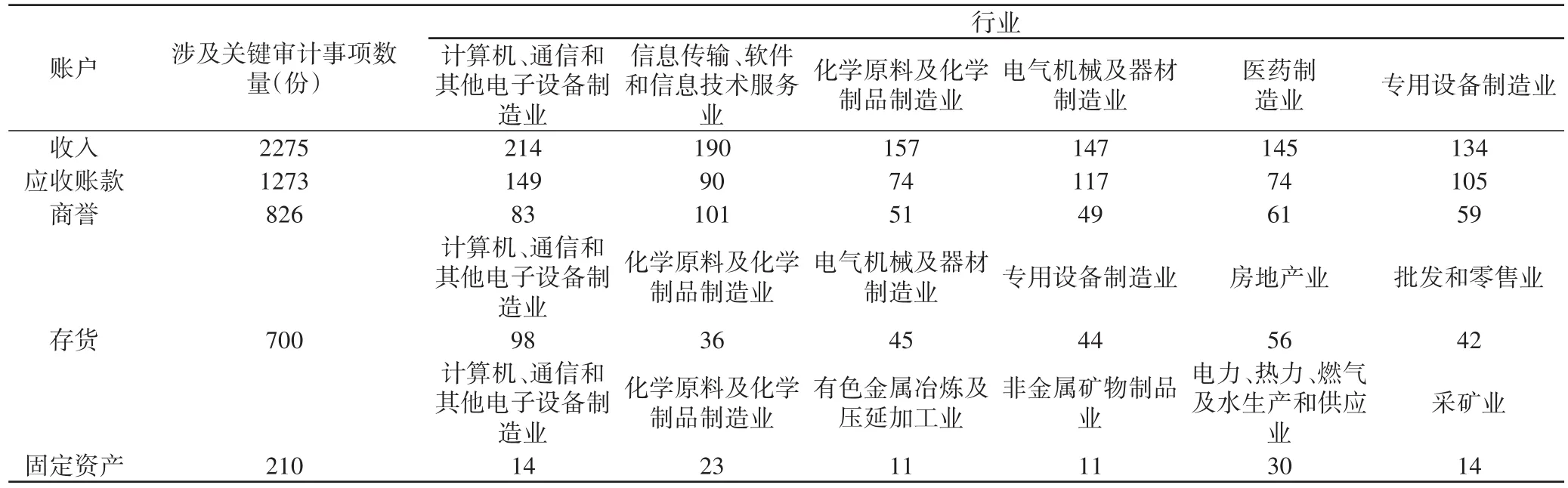

本文首先对这3440份关键审计事项进行了披露特征分析。由于部分企业的会计核算可能存在改变会计要素的确认标准和计量方法、提供虚假财务会计报表等问题,注册会计师往往以被审计单位的账户作为对象开展审计工作。因此,本文对关键审计事项中涉及的账户进行了文本分析,发现在3440份关键审计事项中,注册会计师最关注的账户排名前五名的是:“收入”(2275份)、“应收账款”(包括“其他应收款”,1273份)、“商誉”(826份)、“存货”(700份)和“固定资产”(210份)。鉴于第五名“固定资产”仅有210份关键审计事项中涉及,占总额的6.10%,故本文仅列举前五类账户,对后续排名账户不再统计。表1列示了关键审计事项分账户的统计信息。

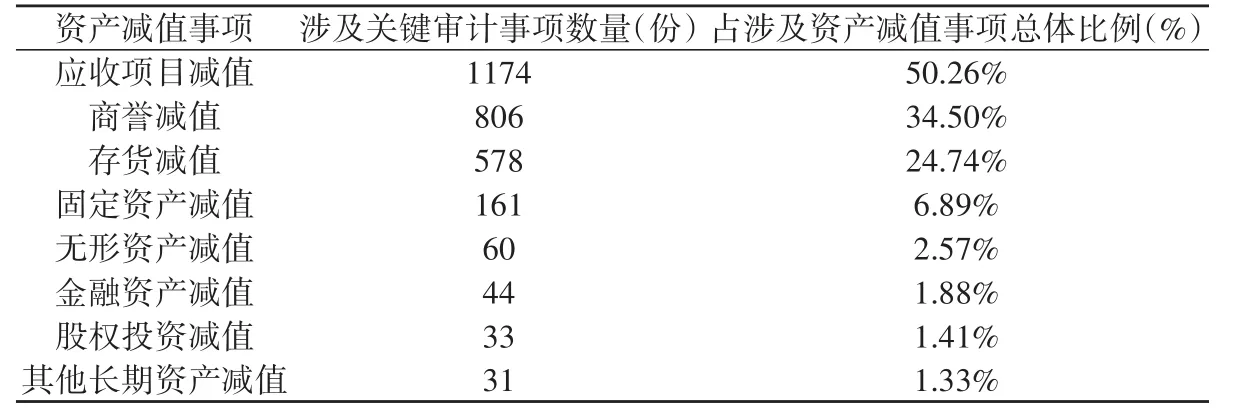

从上述结果可以发现,“收入”是注册会计师在关键审计事项披露中涉及频率最高的账户,达到66.13%,远远大于其他账户,其在关键审计事项中以“收入确认”事项呈现,显示了“收入确认”在注册会计师眼中的重要性。除了“收入”以外,“应收账款”账户涉及1273份关键审计事项,占比37.01%,远高于第三名的“商誉”(24.01%)及第四名的“存货”(20.35%)。进一步分析发现,无论是“应收账款”,还是“商誉”“存货”及最后的“固定资产”,这些账户在关键审计事项中涉及的方式大多与资产减值事项相关,因此本文对关键审计事项中涉及的资产减值事项进行了进一步分析。通过文本分析(包括字段:坏账准备、减值、计价和分摊与可回收性),本文发现在3440份A股上市公司2017年关键审计事项中,涉及资产减值事项的报告达2336份,占比高达67.91%,与“收入”占比相当。为了更清楚地分析这些事项,本文对关键审计事项中资产减值事项涉及的具体项目进行了统计,结果见表2。

从上述统计结果可以发现,在我国A股上市公司2017年审计报告披露的关键审计事项中,涉及的资产减值事项多集中于“应收”“商誉”和“存货”等项目,这一结果与表1的账户统计结果相对应,说明在“收入确认”之后,注册会计师最为关注的事项为“应收账款”的减值以及“商誉”“存货”账户的减值。这些项目是实务中上市公司较常用的操控财务报表的手段,因此引起了注册会计师的重点关注,将其列为关键审计事项①其中固定资产减值包括在建工程项目的减值事项。。

表1 关键审计事项所涉主要账户统计

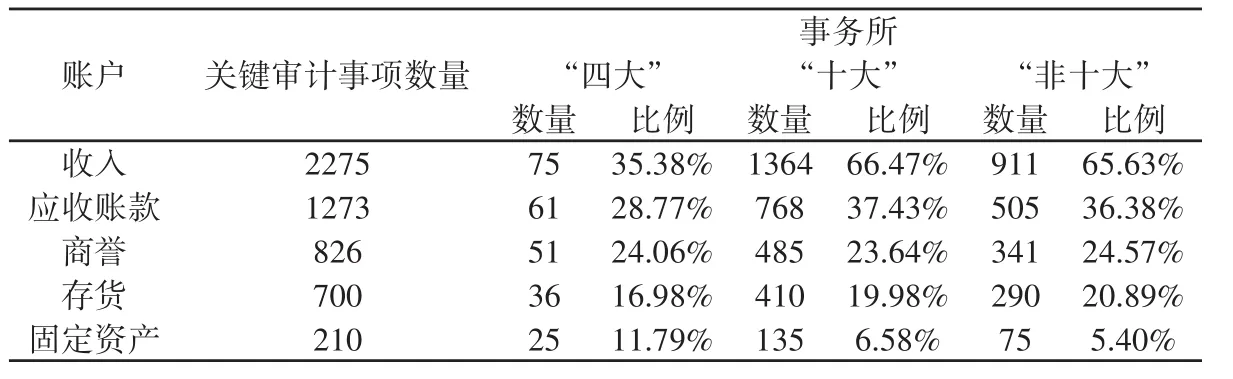

此外,市场中存在不同类型的会计师事务所,如“四大”“十大”“非十大”等,这些不同类型的会计师事务所在关键审计事项的判断上是否有所不同?为了回答这个问题,本文区分事务所类型,对上述3440份关键审计事项涉及的主要账户进行进一步统计分析。结果见表3②具体来说,本文将事务所类型区分为“四大”“十大”和“非十大”进行分析。由于2017年排名数据尚未公布,本文以“2016年会计师事务所综合评价前百家信息”的前十名作为国内“十大”的分类标准。据统计,出具关键审计事项的3440家上市公司中,有212家上市公司选择了国际“四大”进行审计,有2052家企业选择了“十大”进行审计,其余企业选择了“非十大”所。。从表3可以发现,“十大”与“非十大”关键审计事项账户的披露频率类似,但两者都与国际“四大”存在差异。具体来看,相比于“十大”和“非十大”,国际“四大”在上述五个主要账户的披露上,分布差异更小,各类账户的披露频率相对更均匀些。以披露频率最高的“收入”账户为例,“十大”和“非十大”出具的关键审计事项中涉及“收入”的分别占各自所属类别事务所审计公司数的66.47%和65.63%,而国际“四大”的比例仅为35.38%。在披露频率最低的“固定资产”账户上,国际“四大”出具的关键审计事项中涉及该账户的占其审计公司数的11.79%,而“十大”“非十大”的这一比例则分别只有6.58%和5.40%。这一结果从侧面反映出,相对来说,“收入确认”在国内所的眼中更为重要,也反映出不同事务所对关键审计事项的判断上存在差异。

表2 资产减值事项细分结果

表3 关键审计事项分事务所统计

此外,采用2012版证监会行业分类标准(其中制造业以其二级分类标准进行统计,其余行业以一级标准为统计标准),本文也对上述3440家样本企业的关键审计事项涉及的前五类账户进行了行业统计。具体分布情况见表4(囿于篇幅,仅列示各关键审计事项涉及账户所属前六大行业的分布情况)。可以发现,涉及“收入”“应收账款”“商誉”“存货”和“固定资产”这五类账户的关键审计事项均集中出现在计算机、通信和其他电子设备制造业和化学原料及化学制品制造业,这说明关键审计事项涉及主要账户具有明显的行业集中性。其中,“收入”“应收账款”和“商誉”这三类账户的关键审计事项所属前六大行业保持高度的一致性,上述三类账户在前六大行业的出现频数分别占各自关键审计事项总体数量的43.38%、47.84%和48.91%。

表4 关键审计事项分行业统计

(二)模型与数据

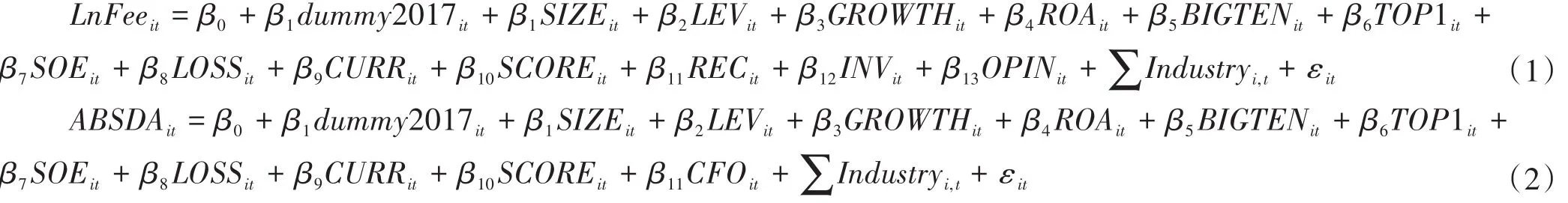

参考相关文献[22-24],本文分别利用下述模型(1)与模型(2)对2017年出具关键审计事项的3440家上市公司其2017年与前三年的审计费用与审计质量的差异进行实证检验①本文没有删除2016年开始在审计报告中披露关键审计事项的企业样本,因为这些样本的存在使得本文的结果更加稳健。在敏感性测试部分,本文删除了提前披露的A+H公司样本,结果仍保持一致。:

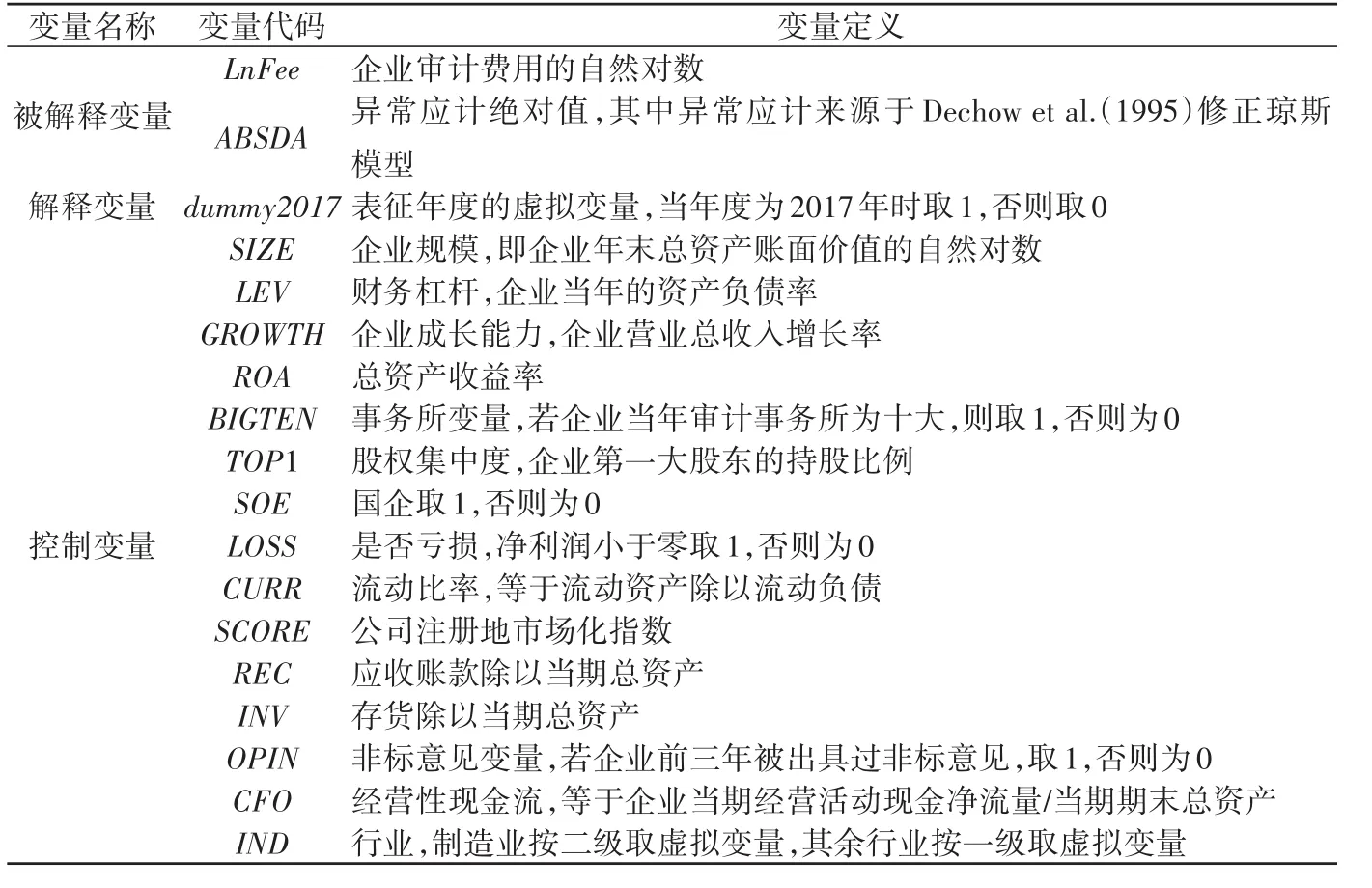

其中,被解释变量LnFee为企业审计费用的自然对数;ABSDA为来源于Dechow et al修正琼斯模型产生的异常应计的绝对值[25],ABSDA越大,审计质量越低。主自变量dummy2017为表征年度的虚拟变量,当样本所属年度为2017年时取1,否则取0。参考以往学者的研究[22-24],模型的控制变量包括公司规模SIZE、杠杆LEV、成长性GROWTH、盈利能力ROA、是否聘请十大所BIGTEN、第一大股东持股比例TOP1、是否国企SOE、是否亏损LOSS、流动比率CURR、市场化指数SCORE、应收账款REC、存货INV、审计意见OPIN,相关指标来源于CSMAR数据库。同样,为了保证比较结果不受新上市公司的影响,本文要求样本企业在2014-2017年度都有观测②不要求样本企业在2014—2017四个年度都有观测所得到的结果一致。,在剔除相关变量缺失值之后,满足这一条件的最终观测值为8832。本文对所有连续变量经过了上下1%水平的winsorize处理,相关变量定义见表5。

表6的Panel A给出了各变量的描述性统计。可以看到,审计收费LnFee的均值为13.672,中值为13.592,说明收费数据略微右偏分布。审计质量ABSDA均值为0.054,中值为0.038,表明审计质量数据右偏分布较为严重,标准差为0.052,说明样本之间审计质量差异较大。表6的Panel B给出了审计收费LnFee及审计质量ABSDA的单变量检验结果。可以看到,2016年度审计费用的均值、中位数分别为13.715及13.592,而2017年度审计费用的均值、中位数分别为13.821及13.710,同时t检验及中位数检验结果都表明2017年度审计费用显著高于2016年度(t=-5.577;z=-5.934)。单变量检验结果表明,2017年审计报告中关键审计事项的披露可能导致事务所提高审计收费。此外,在审计质量上,虽然无论是均值还是中位数,2017年度的ABSDA都略小于2016年度,但这一结果的t检验及中位数检验结果都不显著。

表5 变量定义表

(三)检验结果

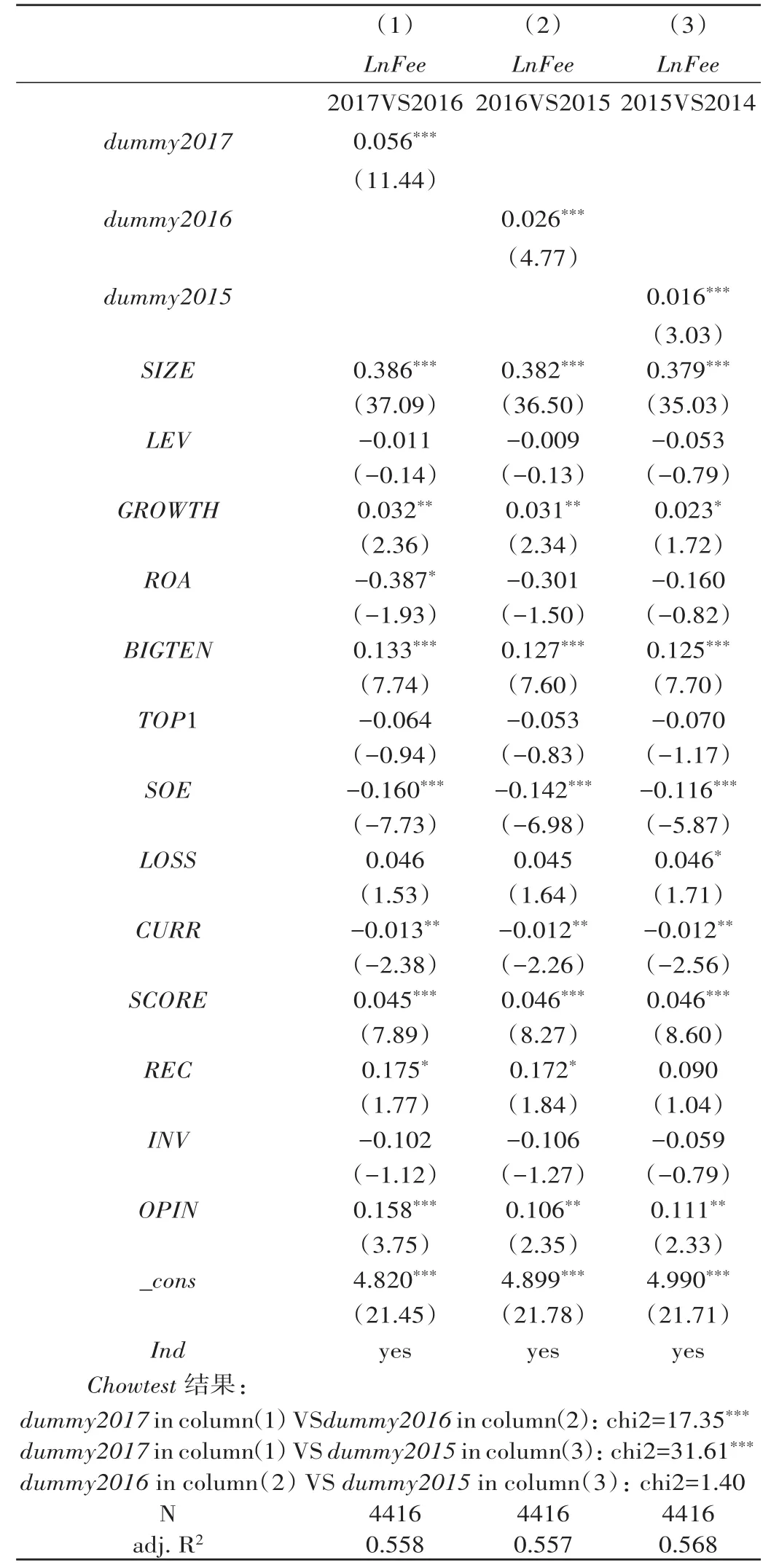

表7给出了审计费用的多元回归结果。回归(1)显示的是全面披露关键审计事项的2017年审计费用与2016年的比较结果。可以看到,主变量的系数为0.056,且在1%水平上显著,说明2017年的审计费用比2016年更高。这个结果有可能是因为关键审计事项的披露增加了审计师的成本,导致了更高的收费,也有可能只是正常的费用增长而导致的。为了区分这两个因素,本文继续对比了2016年度与2015年度以及2015年度与2014年度的审计费用。具体来看,本文在回归(2)和回归(3)中分别设置了dummy2016与dummy2015两个主变量,在回归(2)中,当年度为2016时dummy2016取1,否则取0;在回归(3)中,当年度为2015时dummy2015取1,否则取0。可以看到,回归(2)中dummy2016的系数显著为正,说明2016年审计费用比2015年审计费用更高;同样,回归(3)中dummy2015的系数也显著为正,说明2015年审计费用比2014年更高。由此可见,审计费用在时间上呈现出连年递增模式,如果2017年关键审计事项的披露使得审计师提高了收费,那么2017年审计费用的增长幅度应当更大,因此本文比较了各个回归系数的差异。针对系数差异是否显著的chowtest检验结果显示,回归(1)中dummy2017的系数显著大于回归(2)中dummy2016及回归(3)中dummy2015的系数(Chi2=17.35;Chi2=31.61),而dummy2016及dummy2015的系数并没有显著差异(Chi2=1.40),这说明2017年的审计费用有增量增长,从而使得2017年增长幅度显著大于2016年及2015年审计费用的增长幅度,这表明2017年审计报告中关键审计事项的全面披露导致了更高的审计收费,支持了本文的假设H1①从统计上来说,分组检验再用chowtest检验系数差异,跟全样本利用交互项检验,两者的结果是一致的。由于本文的分样本是两年的对比,且会出现同一年度观测会同时出现在两个分样本中,如表7的回归(1)与回归(2)中都有2016年,这使得做交互项检验有些困难,因此本文采用的是分组检验,再利用chowtest检验两组系数差异的显著性。。

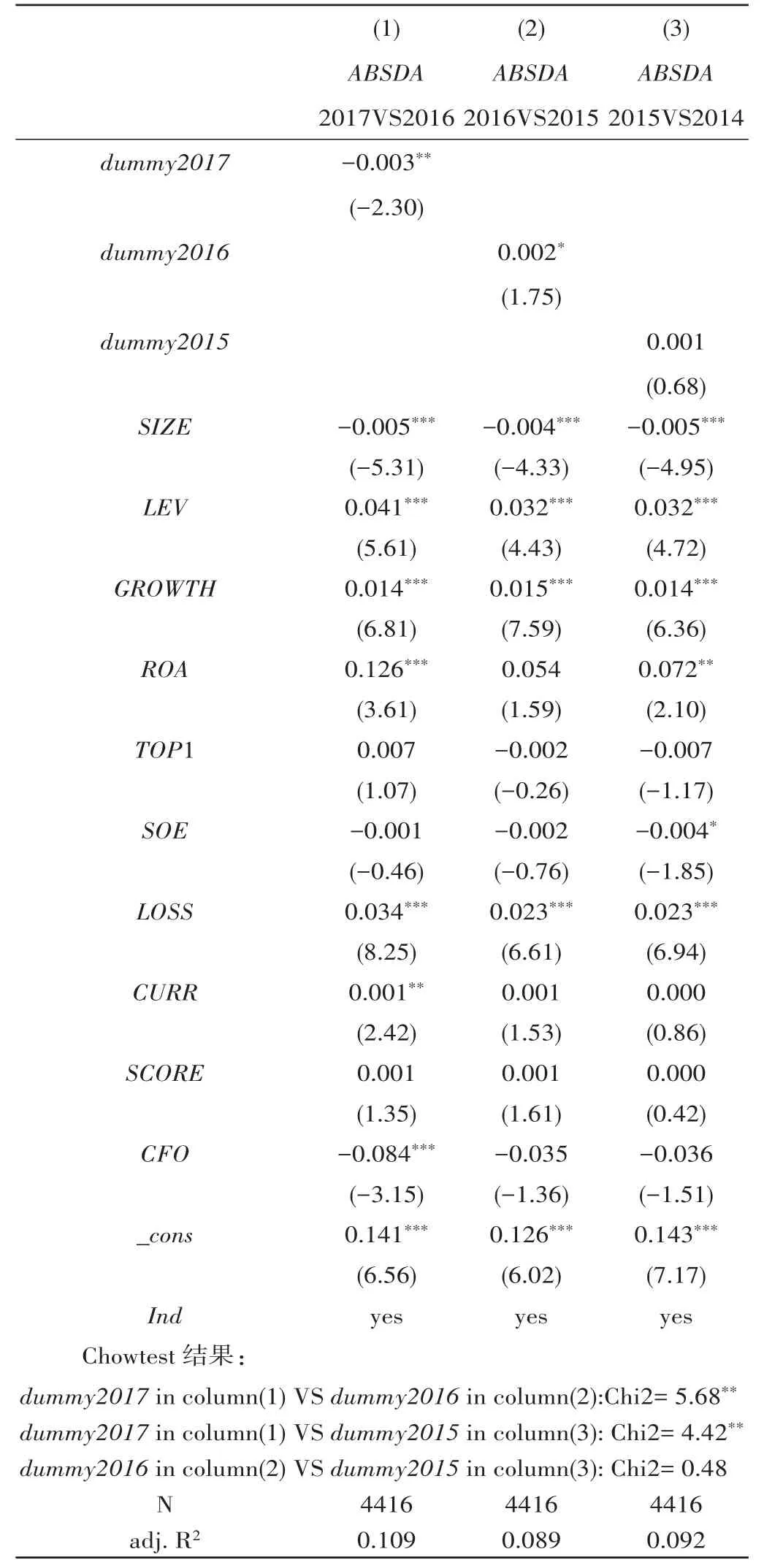

表8给出了审计质量的多元回归检验结果。回归(1)比较了2017年与2016年的审计质量,可以看到,dummy2017的系数为-0.003,且在5%水平上显著,说明相对于2016年来说,2017年的审计质量更高。2017年的高审计质量既有可能是关键审计事项的披露所导致,也有可能只是因为审计质量整体水平随时间的提高。本文认为如果2017年的高审计质量是由于关键审计事项的披露而导致的,那么相对于前几年,2017年审计质量的提高幅度应当是最大的。基于此,同上述对审计费用的检验一样,本文继续对比了2016年与2015年以及2015年与2014年的审计质量。回归(2)和回归(3)给出了相应检验结果。可以看到,回归(2)中dummy2016的系数显著为正(0.002;t=1.75),说明较之2015年,2016年的审计质量不但没有提高,反而有所下滑;回归(3)中的dummy2015的系数不显著为正,说明2015年的审计质量相对于2014年没有显著提高。三组检验结果表明,2017年A股审计质量较之往年有所提高,且这种提高并不是时间序列上的自然结果。本文进一步检验了三组回归系数的差异,chowtest检验结果表明,回归(1)中dummy2017系数显著小于回归(2)中dummy2016与回归(3)中dummy2015的系数(Chi2=5.68;Chi2=4.42),而dummy2016与dummy2015的系数并没有显著差异(Chi2=0.48)。因此,实证结果表明,2017年审计报告中关键审计事项的披露提高了审计质量,支持了本文的假设H2。

表6 变量描述性统计表

上述实证检验结果表明关键审计事项的披露有一定的积极意义。首次全面披露关键审计事项增加了审计师的工作量及其与企业的沟通成本,因而导致2017年审计收费有所提高,但同时,A股2017年的审计质量较之往年也有了提高。审计作为独立第三方鉴证服务,扮演着资本市场会计信息质量守护神的角色,而审计质量的高低直接关系到审计的存在价值,也直接影响资本市场的信息环境及其资源配置效率。从这一点上来说,关键审计事项的披露对整个资本市场有着积极的正面意义。

(四)进一步测试

1.不同类型事务所的差异——“大所”VS“小所”

在进一步测试中,本文首先检验了不同类型事务所在政策执行效果上是否有差异。具体来说,本文对比了“四大”“十大”跟“非十大”在披露关键审计事项之后,其审计收费跟审计质量较之往年的差异,表9、表10分别给出了相应结果。由表9的回归(3)与回归(5)可以看到,“十大”跟“非十大”2017年审计收费较之2016年都有显著提高,由回归(4)与回归(6)可知其2016年收费较之2015年也有显著提高,但系数差异性检验结果表明,无论是“十大”还是“非十大”,2017年审计费用的增长幅度都要显著大于2016年的增长幅度(Chi2=6.16;Chi2=9.35),显示出2017年有增量增长的存在。然而,我们并没有发现“四大”所审计收费的显著变化,无论是回归(2)中的2016年相对于2015年(-0.011,t=-0.37),还是回归(1)中的2017年相对于2016年(0.053,t=1.53),“四大”所的收费都没有显著变化①如果说表7中发现的2017年审计收费的增量增长是由于诸如通货膨胀、劳动力成本上升等外部因素导致的,那么该效应应该在不同类型事务所中都同样存在。因此分事务所检验所得到的不同结果某种程度上也支持了表7的发现,即由于关键审计事项的披露导致了2017年审计收费有增量增长。。

表7 审计费用检验结果

表8 审计质量检验结果

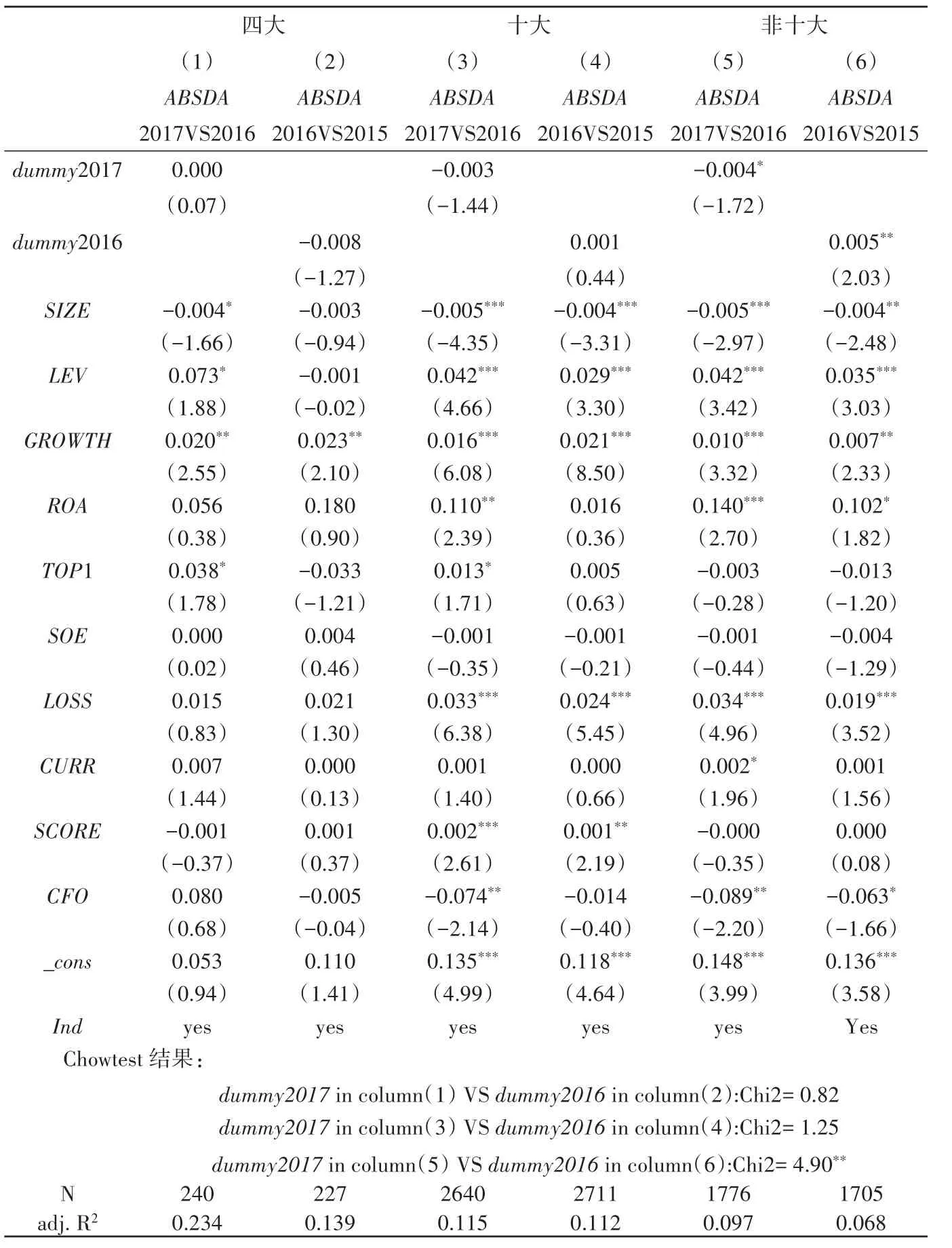

表10针对审计质量的检验结果揭示出,虽然“十大”在审计费用上有增量增长,但并没有带来审计质量的相应增长。由表10的回归(3)与回归(5)可以看到,“十大”组dummy2017的系数不显著为负(-0.003;t=-1.44),只有“非十大”组系数显著为负(-0.004;t=-1.72),系数差异显著性检验结果也表明,“非十大”所2017年审计质量有显著增量提高,而“十大”所并没有。检验结果表明,2017年关键审计事项的披露使得“非十大”所显著提高了审计质量,但并没有使得“十大”所有相应的提高。这可能是由于“十大”所原本就保持一贯较高的审计质量,因而披露关键审计事项所带来的审计质量的提升更不容易在“十大”所体现,其审计费用的增量增长可能只是为了补偿关键审计事项的披露带来的更高成本以及有可能导致的更大的法律责任[5];而“非十大”相对来说原本审计质量更低,为了应对关键审计事项披露导致的高风险,“非十大”更有动机及空间去积极提升审计质量。与此解释保持一致,对“四大”审计质量的检验上,本文也没有发现显著的变化,这进一步说明了关键审计事项的披露效应主要源于小所。

2.不同地区的差异——“高市场化地区”VS“低市场化地区”

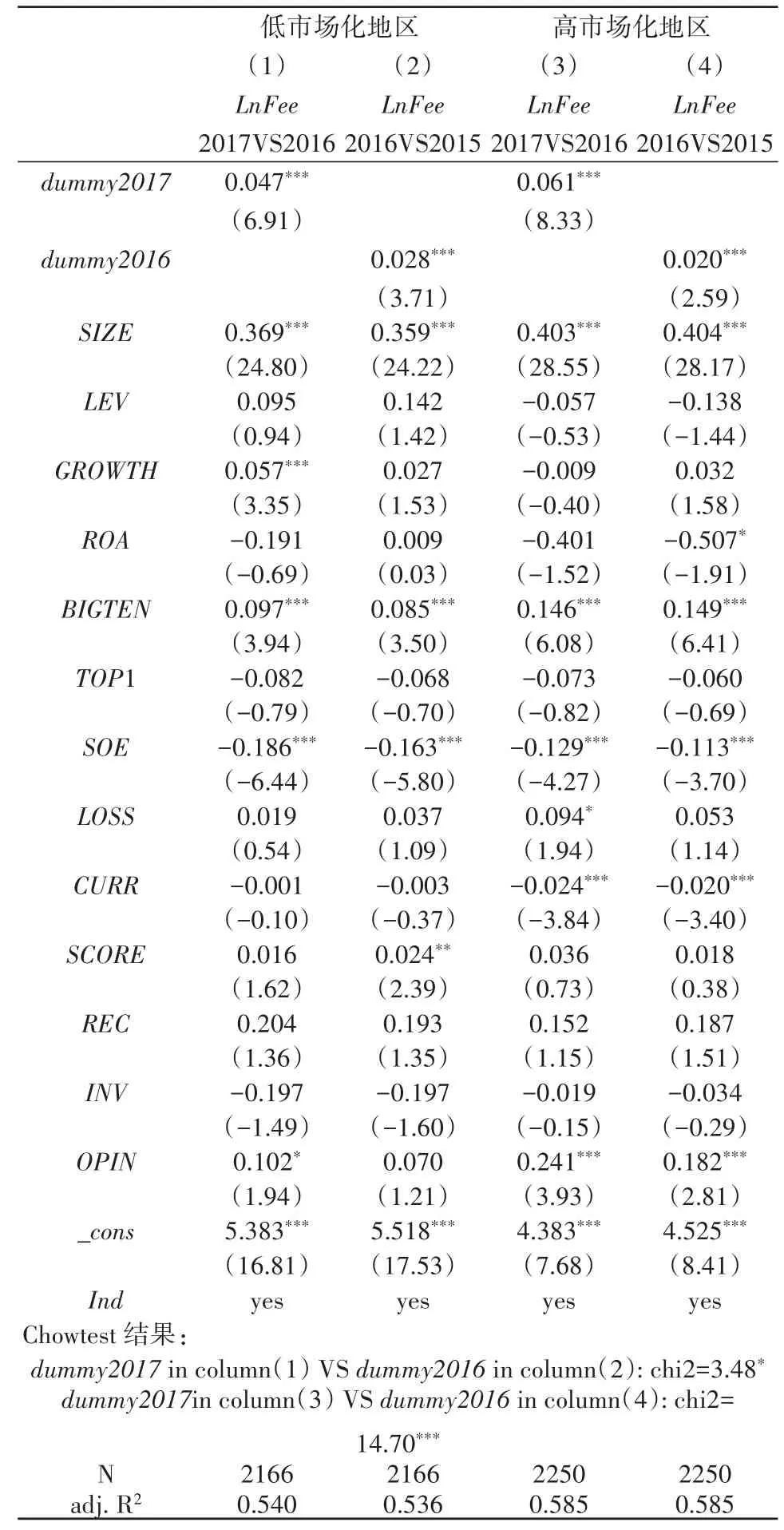

本文继续检验不同地区在政策执行效果上的差异性。具体来说,本文根据各上市公司注册地所属省份市场化指数的高低①本文利用2016版樊纲指数中各省份的总得分来衡量各地区市场化指数。由于2016版樊纲指数只统计至2014年,因此本文2015—2017年指数为复制2014年指数所得。由于各地区差异相对稳定,因此这种处理方法对于各个地区之间的比较结果没有很大影响。,将样本分为“高市场化地区”与“低市场化地区”②当样本中位数为分界点,当企业所属地区市场化指数大于或等于中位数,则属于“高市场化地区”,否则属于“低市场化地区”。,分别检验关键审计事项的披露对这两组样本审计费用及审计质量影响的差异,以检验不同地区在政策执行上的差异,结果见表11与表12。由表11可以看到,无论是“低市场化地区”还是“高市场化地区”,2017年审计费用都高于2016年;虽然结果显示2016年的审计费用也在上年基础上有所增长,但系数差异性检验结果表明,两个地区2017年审计费用的增长幅度都更大,即有增量增长的存在。这表明2017年审计报告中关键审计事项的披露导致上市公司支付了更高的审计费用。

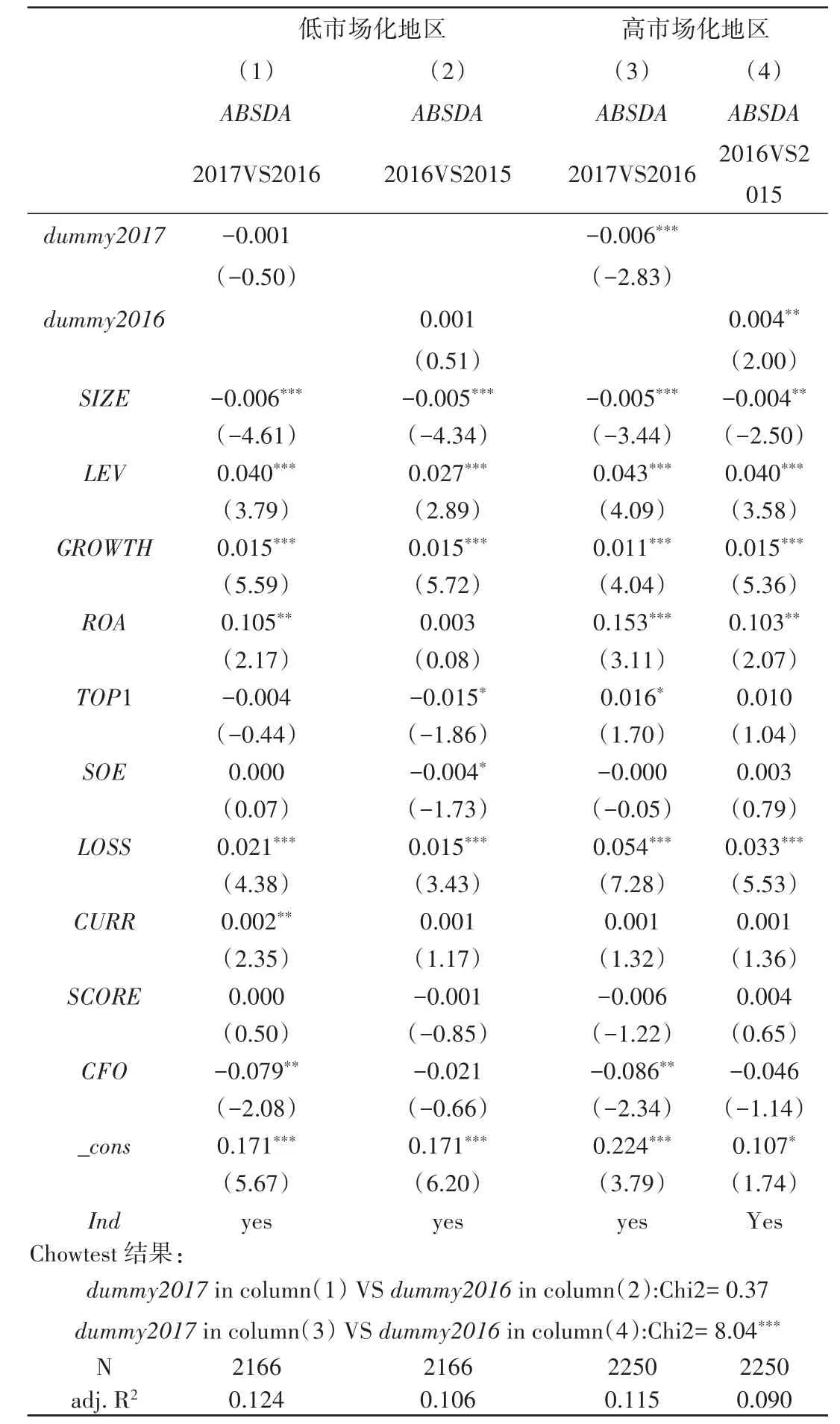

审计费用在高低市场化地区都有增量增长,但审计质量却并没有都得到提高。由表12可以看到,在低市场化地区,2017年的审计质量相对于2016年没有明显变化;然而在高市场化地区,2017年的审计质量相对于2016年有显著提高(-0.006;t=-2.83),系数差异性检验结果显示这种提高不是时间序列上的自然变化,而是增量变化(Chi2=8.04)。以上检验结果表明,关键审计事项的披露政策在高市场化地区的政策执行效果更好,这可能是由于高市场化地区相对来说拥有更完善的法制环境,因而这些地区更有动机去积极提高审计质量以应对关键审计事项的披露可能带来的高法律风险;同时也说明在制定政策时要考虑不同地区的差异性,采取相应措施保证低市场化地区也能有好的政策执行效果。

表9 不同类型事务所的审计费用检验结果

3.审计报告及时性

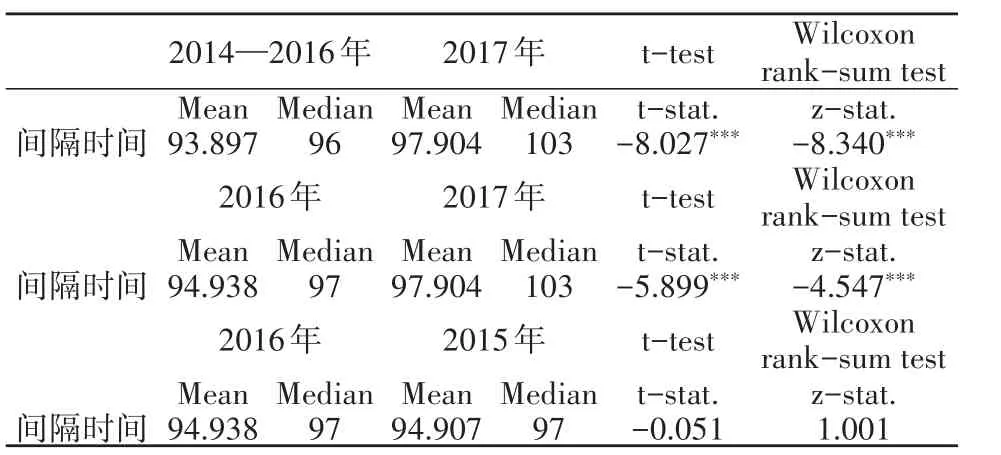

关键审计事项的披露需要注册会计师与“治理层”进行沟通,这一沟通过程会产生时间成本,从而影响审计报告披露的及时性;此外,关键审计事项的披露也会在一定程度上增加注册会计师的工作量,因而可能也会影响审计报告披露的及时性。因此,本文对全面披露关键审计事项的2017年审计报告的及时性与前三年审计报告的及时性进行了比较。具体来说,借鉴Chambers和Penman学者的研究[26],本文以“审计报告日与会计年度终止日”之间的间隔天数作为及时性的衡量指标,针对2017年出具关键审计事项的3440家上市公司,分别计算这些企业2014—2016年的审计报告间隔天数以及2017年的审计报告间隔天数,以此来比较2017年与前三年审计报告的及时性。为了保证结果不受新上市公司的影响,本文要求样本企业在2014—2017年都有观测值,即样本为平衡面板数据。检验结果见表13。

由表13可以看到,无论是均值还是中位数,2017年审计报告间隔天数都要显著长于2014—2016年,这表明2017年的审计报告及时性较之前三年有所下降。为了更清楚地显示全面披露关键审计事项对审计报告及时性的影响,本文单独比较了2017年与2016年以及2016年与2015年的审计报告及时性。新准则于2016年12月发布,要求所有A股上市公司在其2017年年报中披露关键审计事项,虽然也有部分上市公司在其2016年审计报告中已经开始披露①据统计,2016年有大约90家A股上市公司开始披露关键审计事项。,但公司数量很少,对整个A股审计报告及时性的影响有限。因此本文预期,2017年与2016年相比,及时性应当显著下降;而2016年与2015年相比,及时性可能并没有显著差异。表13的检验结果证实了本文的预期,可以看到,无论是均值检验还是中位数检验,2017年的及时性都显著低于2016年,而2016年与2015年并没有显著差异。这一结果说明2017年A股首次全面披露关键审计事项,增加了注册会计师的工作量及其与企业的沟通时间,从而使得审计报告的及时性有所下滑①2016年已有部分企业如A+H股企业开始在审计报告中披露关键审计事项,这使得本文的结果更加稳健;此外,本文的样本不包括 2017年审计报告日在2018年4月30日以后的企业,这同样也使得本文结果更加稳健。。

表10 不同事务所类型的审计质量检验结果

表11 不同地区的审计费用检验结果

表12 不同地区的审计质量检验结果

(五)稳健性测试

1.删除A+H股的检验

按准则要求,A+H股需要于2016年审计报告中开始披露关键审计事项,因此本文在全样本中删除了A+H股公司,以剔除这部分提前披露样本对结果可能带来的影响,相应检验结果与上文保持一致,说明本文的检验结果并不受这部分提前披露样本的影响。

2.控制事务所变更

在针对不同事务所的分组检验中,有部分企业出现了换所状况,因此“十大”与“非十大”所之间的不同结果有可能是因为企业变更事务所所致。为了控制事务所变更对分组检验结果带来的影响,我们加入了控制变量“事务所变更(CHANGE)”。当企业由“十大”变更为“非十大”,或者由“非十大”变更为“十大”,CHANGE取1,否则取0,相关检验结果与主检验保持一致。

3.其他检验方法

为了进一步保证结果的稳健性,我们利用“费用增长率(Fee-growth)”这一指标重新进行检验,其中,费用增长率(Fee-growth)等于(当年审计费用-上年审计费用)/上年审计费用①感谢审稿人提醒使用“平均增长率”这一指标。由于控制变量是年度层面指标,对“平均增长率”不太方便用回归检验,但我们确实发现,单变量的T检验结果显示2013-2016年的平均增长率要显著低于2017年。虽然本文没用“平均增长率”进行回归检验,但我们利用“年度增长率”的结果已经保证了有关审计费用结论的稳健性。。上文利用审计费用水平值的检验揭示出审计费用本身有随时间增长的趋势,那么,如果关键审计事项的披露导致更高审计收费的话,则2017年的费用增长率也应当显著高于前几年,因此,我们对2013—2017这四年的“费用增长率”进行了检验。为了进一步控制遗漏变量等问题导致的内生性,我们采用了变化值模型(change model)。相关检验结果与前文一致,即虽然从时间序列上看,审计费用有个自然增长趋势,但相对前几年,2017年有增量增长,这从侧面支持了本文的假设。

表13 实施前后年报披露间隔时间

四、结论

2016年12月财政部印发了与国际审计准则进一步趋同的新审计报告准则,修订后的准则要求上市公司审计报告中增加关键审计事项,且要求A股所有上市公司在其2017年审计报告中开始全面披露关键审计事项。基于此,本文对2017年A股上市公司关键审计事项披露特征及其政策执行效果进行了分析。本文发现,“收入”“应收账款”等账户是关键审计事项中被关注最多的账户,而“收入确认”和“资产减值”是A股上市公司关键审计事项中最重要的两大事项。政策执行效果的实证检验揭示出,2017年审计收费有所提高,与此同时,A股整体有了更高的审计质量;进一步检验发现审计质量的提高主要来自于“非十大”所及高市场化指数地区;同时,由于关键审计事项增加了审计师的工作量及沟通时间,2017年审计报告的及时性较之往年有所下降。

本文的研究揭示了A股关键审计事项全面披露特征以及这一披露的政策执行效果,为政策制定者及其他有关利益相关方提供了参考价值。本文发现关键审计事项的披露确实提高了审计质量,但这一提升作用主要来源于审计质量相对较低的小所。这一结果从侧面证明了关键审计事项披露的政策有效性,同时也说明了从监管上强制提高审计透明度对提升审计质量的重要性。另外,本文也发现关键审计事项的披露在高市场化地区的政策执行效果更好,这也在一定程度上表明政策因地制宜的重要性,政策制定者应采取相应措施保证低市场化地区也能有好的政策执行效果。然而,由于全面关键审计事项的披露体现在2017年度审计报告中,本文并不能完全排除其他竞争性年度效应对结果的影响,这是本文的不足,也是未来可以进一步努力的方向。

——基于“关系”的视角