一代人的抉择:代际群体感知影响内群体痛苦耐受性

严磊 吴博文 杨林川 张艳红 吴漾

摘 要 为探讨国家认同、群体利益优先性在代际群体感知与内群体痛苦耐受性关系中的链式中介作用,在社会认同理论的视角下,采用代际群体感知量表、内群体痛苦耐受性量表、国家认同量表和群体利益优先性量表对535名大学生进行调查,结果发现:(1)代际群体感知、内群体痛苦耐受性、国家认同与群体利益优先性两两之间显著正相关;(2)国家认同是代际群体感知与内群体痛苦耐受性之间的中介变量;(3)群体利益优先性是代际群体感知与内群体痛苦耐受性之间的中介变量;(4)国家认同、群体利益优先性在代际群体感知与内群体痛苦耐受性之间起链式中介作用。研究结果进一步揭示了代际群体感知对内群体痛苦耐受性的作用机制,为时间维度上的内群体感知与内群体牺牲行为的关系提供了新的实证证据。

关键词 代际群体感知;内群体痛苦耐受性;国家认同;群体利益优先性;社会认同

分类号 B849

DOI: 10.16842/j.cnki.issn2095-5588.2019.12.001

1 问题提出

1.1代际群体感知

在联合国日内瓦总部的演讲上,习近平主席谈论到全球环保问题时,尤其强调在考虑“我们”当代人的利益时,不能摈弃“祖先的遗产”和忽视子孙后代的发展(习近平, 2017)。显然,这里的“我们”有两个不同的含义:当代的人类,以及包括当代人类的“祖宗”和“子孙”的更广泛的人类。可见,在不同的情境中,特别是在不同的时间维度上,个体对于同一个内群体的感知存在差异。当前,在时间维度上对内群体感知的研究存在三种视角:过去感知视角发现群体历史的社会表征会影响当前群体行为(Kus, Ward, & Liu, 2014; Liu & Hilton, 2005);未来感知视角发现对群体未来的感知影响了当前的群体行为,如国家群体对未来的威胁的感知会引发群体焦虑(Wohl, Squires, & Caouette, 2012);整合感知视角强调群体的历史与文化的过去和现在的连续性会影响群体行为,如英国人对其群体连续性的感知增强了个体对国家的认同,并缓解了对群体威胁的感知(Jetten & Wohl, 2012)。在此基础上,Kahn, Klar和Roccas(2017)认为应整合过去、现在和未来的视角,并提出代际群体感知(Intergenerational Group Perception)的概念:当个体认为内群体成员就是当代内群体成员时,个体将内群体视为代内(Intra-Generational)群体;当个体将自己的内群体成员扩展至过去和未来所有的内群体成员时,个体将内群体视为代际(Trans-Generational)群体。比如,同一个家庭中的两个人都对家庭有归属感,但他们对家庭成员的范围界定不同:一个认为家庭成员只包括当前的(“活着的”)成员(父亲、 母亲、 儿子、 女儿、 祖母、 表亲等),即代内群体;另一个认为家庭成员还应该包括过去的祖先和未来的后代,即代际群体。

1.2 内群体痛苦耐受性

在群体感知研究领域,研究者关注的焦点之一是群体知觉对群体内或群际行为的影响。相关的理论和实证研究结果都指出,个体对内群体的认同会增加其对群体的奉献和牺牲行为(石晶, 郝振, 崔丽娟, 2012; Swann, Gómez, Seyle, Morales, & Huici, 2009; Tajfel & Turner, 1986; Van Vugt & Hart, 2004; Zdaniuk & Levine, 2001)。Van Vugt等人(2004)指出,当个体对群体的认同程度较高时,会表现出群体忠诚的行为,如在离开群体可以获得个体更大收益的情况下选择留在群体。Swann等人(2009)的研究发现,当个体极端地认同自己的内群体时,会发生认同融合的心理现象,促进极端的亲群体行为。这种行为的主体是单独的个体,获益的对象是当代的“活着的”群体成员。而实际上,为了保护环境、进行可持续发展等符合群体长远利益的目标,往往需要群体的当代成员为群体的未来发展忍受当前的痛苦。研究者将这种当代群体成员为内群体未来发展(包括维持群体生存,保护有形的资产,延续无形的文化等)忍受痛苦的意愿称为内群体痛苦耐受性(Endurance of Ingroup Suffering)(Kahn et al., 2017)。这种态度的目标是为了代际群体的整体利益,它衡量了群体中“活着的”当代人做出利益让步的程度。

针对不同国家(巴勒斯坦、美国、瑞典、以色列)被试群体的研究结果都表明代际群体感知会促进内群体痛苦耐受性(Kahn et al., 2017)。但现有的研究仅仅检验了在西方文化背景下二者的关系,缺乏跨文化一致性的证据。而东方文化价值观上的长期导向和集体主义,自我概念上的依存型自我建构,都会促进代际群体感知及其与内群体痛苦耐受性的关系。研究者(Bearden, 2006; Hofstede, G., Hofstede, G.J. & Minkov, 1991)基于对儒家价值观提升华人工作动力的研究,提出长期导向维度:它是一种重视过去和未来,不计眼前得失,强调使用长远眼光看待事物发展的价值观,这种同时兼顾“历史意识”和未来发展的时间观念促使个体能够为未来的利益坚持不懈地努力工作(Bearden, 2006)。可见,东方文化情境中的个体倾向于在历史和未来的时间轴上理解国民身份,并且国家群体也更有可能为了群体的长远利益而选择忍受当前的痛苦。同时,Hofstede等人(1991)認为东方文化是集体主义倾向,这种价值观强调维护群体的利益,使用群体的意识来界定自我的意识,且十分重视个体对群体的忠诚和依赖。因而,相对于个体主义文化,在集体主义文化中的个体在利益的抉择中会优先考虑整体的利益。另一方面,东方人依存型自我的特点也决定了自我价值的评价和实现方式:个体通过与他人的相互关联、承担和实现个体的社会责任来评价自我价值(刘艳, 2011)。这也促进了个体通过考虑群体成员的利益,而获得自我的价值和认同。总之,儒家思想中蕴含的长期导向的文化传统,集体主义的价值观,以及东方人依存型自我建构的特点,都会强化代际群体感知及其与内群体痛苦耐受性的关系。因此,本研究假设:在中国文化情境下,代际群体感知与内群体痛苦耐受性呈正相关。

1.3 国家认同与群体利益优先性的单独中介作用

尽管代际群体感知概念的提出是以国家群体作为具体研究对象,然而它所指向的却是在时间维度上内群体感知的一般现象,这就包括了诸多社会属性较强的群体分类,如人类群体、民族群体、宗教群体、地域文化群体等。同时,群体认同也是内群体痛苦耐受性的一个重要影响因素,研究也发现代际群体感知与内群体认同呈顯著的正相关,但是实验中不同代际群体感知条件下的内群体认同并没有出现显著的差异 (Kahn et al., 2017)。这可能有两方面的原因:其一是研究者并没有针对性地测量所要研究的群体(比如是国家群体还是宗教群体),未使用有效的测量工具,降低了测量和研究的效度;其二是忽视了社会认同理论提出的核心观点:群体认同对于群体行为具有决定性的作用。而群体忠诚(Van Vugt & Hart, 2004; Zdaniuk & Levine, 2001) 以及极端亲群体行为(石晶, 郝振, 崔丽娟, 2012)的研究都发现,群体认同是个体层面的自我牺牲的重要前因变量。因此,本研究将群体具体化,将国家认同视为群体认同的一种具体类型,并假设:国家认同在代际群体感知影响内群体痛苦耐受性的过程中起中介作用。

此外,随着研究的深入,群体利益优先性(Group Interest Priority)(Kahn et al., 2017)也逐渐为研究者所关注,它是指相对于当代群体成员的利益,个体优先考虑整个群体(也包括过去和未来的所有群体成员)利益的程度。相关研究都发现了群体利益优先性在代际群体感知与内群体痛苦耐受性之间的部分中介作用(Kahn et al., 2017)。而从东西方文化价值观和自我概念的差异上看,基于长期导向、集体主义的文化价值观(Hofstede et al., 1991),以及依存型的自我建构(刘艳, 2011),东方文化背景下的个体更有可能在利益抉择中,优先考虑代际群体的利益。因此,本研究假设:群体利益优先性在代际群体感知影响内群体痛苦耐受性的过程中起中介作用。

1.4 社会认同理论的解释:国家认同与群体利益优先性的序列中介作用

社会认同理论(Tajfel & Turner, 1986) 是群体和群际心理领域最具影响力的理论之一。该理论认为通过对特定群体的认同而获得的群体身份,是解释所有社会心理与行为的基础。个体通过社会分类、社会比较和社会认同获得了群体身份,这个群体身份融入了个体的自我概念,并对个体具有情感和价值层面的意义(闫丁, 2016)。个体基于提高自尊、降低不确定性、满足归属感和个性需求以及寻找存在的意义等多种动机,形成了对某个或多个群体的认同(赵志裕, 温静, 谭俭邦, 2006)。对某群体的认同带来了内群体偏爱和外群体贬损的心理效应(张莹瑞, 佐斌, 2006),也让个体将自己视为群体内可以与其他成员进行“互换的”彼此相同的一员。

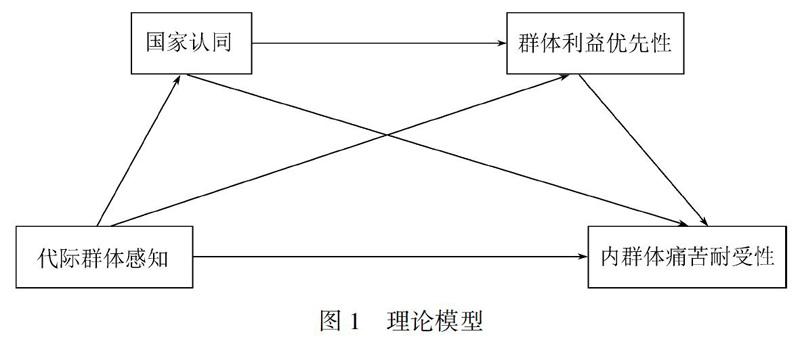

从社会认同理论(Tajfel & Turner, 1986)来看,内群体痛苦耐受性强调的是“活着的”群体成员的牺牲行为,因此只有回到“群体身份”才能理解“活着的群体成员”为群体的牺牲行为。根据社会认同整合模型(van Veelen, Otten, Cadinu, & Hansen, 2016),较高的代际群体感知扩大了国家成员的范围,凸显了国民刻板原型,加强了自我刻板,因此会促进国家认同。国家认同的增强,促进了个体将自己视为代际群体的一员。而在面临个体与内群体的社会困境时,内群体认同会促使个体选择牺牲自己的利益(刘长江, 郝芳, 2014)。当所有的“活着的”群体成员都完成了个体与内群体的利益选择时,当代群体成员就把内群体利益的焦点由当代群体转移至代际群体,因而国家认同会增强群体利益优先性,从而提高内群体痛苦耐受性的水平。因此,在代际群体感知对其他变量(群体利益优先性、内群体痛苦耐受性)的影响中,国家认同应处于基础性的位置,应该首先检验代际群体感知对认同的影响,其次考察认同对群体利益优先性的影响,这样才能够说明内群体痛苦耐受性刻画的是国家成员的群体行为。因此本研究假设:国家认同和群体利益优先性在代际群体感知影响内群体痛苦耐受性的过程中起链式中介作用。理论假设模型如图1所示。

2 研究方法

2.1 被试

采用方便抽样从湖北省某高校选取620名全日制在校一年级大学生为被试,以班级为单位进行集体施测。最终得到有效问卷535份,有效率91.45%。被试年龄为17~23岁,其中,男生228人(42.62%),女生307人(57.38%)。样本的平均年龄为19.03 ± 1.03 岁。

2.2 研究工具

2.2.1 代际群体感知量表

采用Kahn等(2017)编制的代际群体感知量表,测量个体将国家群体感知为代际群体的程度。该量表共有5个项目(如:“我认为国家群体包括曾经存在过的所有代群体成员们,也包括将来会出现的所有代群体成员们”),采用七点计分,1表示“完全不同意”,7表示“完全同意”,分数为各题评分总和除以题项数。对翻译后的问卷进行验证性因素分析,拟合指标较好(χ2/df=4.54,RMSEA=0.07,NFI=0.92,GFI=0.95,CFI=0.94);在本研究中,代际群体感知量表的内部一致性系数α为0.80。

2.2.2 国家认同量表

采用于海涛等(2016)编制的中国国家认同量表,该量表共16个项目,包括两个维度:文化认同(例如:“中国的历史对我来说很重要”)和公民认同(例如:“我信赖中国的保障制度”);采用五点评分,1表示“完全不同意”,5表示“完全同意”,分数为各题评分总和除以题项数。在本研究中,该量表的信度良好,内部一致性系数α为0.90。

2.2.3 群体利益优先性量表

采用Kahn等(2017)编制的群体利益优先性量表,该量表共5个项目,测量个体优先考虑代际群体利益的程度(例如:“我的国家群体比它的成员们更重要”),采用七点评分,1表示“完全不同意”,7表示“完全同意”,分数为各题评分总和除以题项数。对翻译后的问卷进行验证性因素分析,拟合指标较好(χ2/df=5.13,RMSEA=0.07,NFI=0.90,GFI=0.92,CFI=0.92);在本研究中,群體利益优先性量表的内部一致性系数α为0.77。

2.2.4 内群体痛苦耐受性量表

采用Kahn等(2017)编制的内群体痛苦耐受性量表,共3个项目,测量个体忍受代内群体痛苦的意愿(例如:“作为一个群体,我们现在越是愿意吃苦,在遥远的将来我们的国家群体就会越好”),采用七点评分,1表示“完全不同意”,7表示“完全同意”,分数为各题评分总和除以题项数。在本研究中,内群体痛苦耐受性量表的内部一致性系数α为0.68。

2.3 共同方法偏差

本研究采用Harman 单因子检验法对共同方法偏差进行检验(熊红星, 张璟, 叶宝娟, 郑雪, 孙配贞, 2012; 周浩, 龙立荣, 2004),共提取了7个公因子,且第一个主成分解释的变异为30.31%(没有超过40%的变异解释量),可见本研究不存在严重的共同方法偏差。

3 结果与分析

3.1 变量间的相关分析

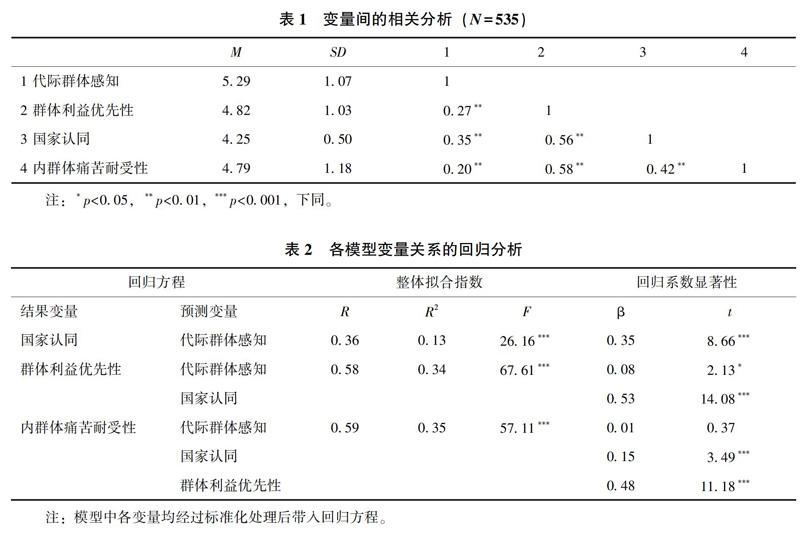

相关分析结果表明:代际群体感知、国家认同、群体利益优先性和内群体痛苦耐受性两两之间均呈显著正相关(如表1所示)。

3.2 模型验证分析

使用Hayes(2013)编制的SPSS宏,在控制性别、年龄的条件下,分析国家认同和群体利益优先性在代际群体感知影响内群体痛苦耐受性中的中介作用。回归分析表明(如表2所示):代际群体感知对内群体痛苦耐受性的直接预测效应不显著(β=0.01,p>0.05),但总体上显著正向预测内群体痛苦耐受性(β=0.20,p<0.001);代际群体感知直接正向预测国家认同(β=0.35,p<0.001)和群体利益优先性(β=0.08,p<0.05);国家认同直接正向预测群体利益优先性(β=0.53,p<0.001),国家认同和群体利益优先性分别正向预测内群体痛苦耐受性(β=0.15,p<0.001;β=0.48,p<0.001)。这表明国家认同和群体利益优先性的中介作用显著,且代际群体感知必须通过这两个中介变量对内群体痛苦耐受性产生影响。

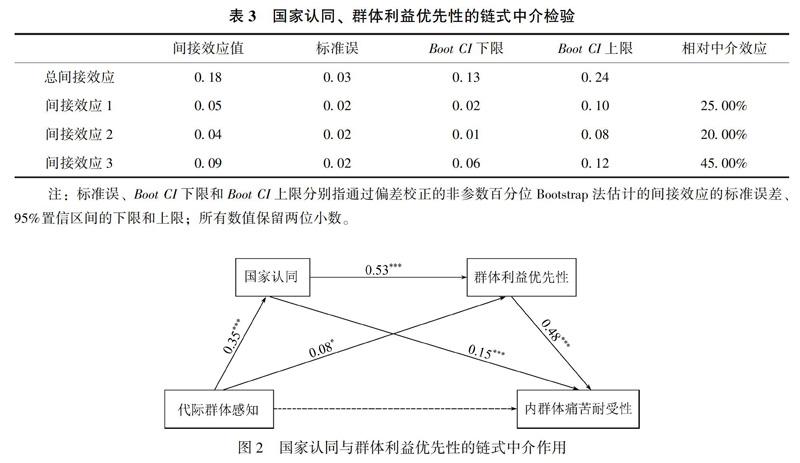

进一步对中介效应进行直接检验的结果表明(如表3和图2所示):国家认同和群体利益优先性在代际群体感知与内群体痛苦耐受性之间的中介作用显著(p<0.05),此外Bootstrap 95%置信区间不包含0,表明中介效应存在。总中介效应值为 0.18,占总效应的90.00%。这其中有三条路径的间接效应:通过代际群体感知→国家认同→内群体痛苦耐受性产生的间接效应1,国家认同在代际群体感知与内群体痛苦耐受性之间的间接效应值为0.05,占总效应的25.00%,95%的置信区间为[0.02, 0.10];通过代际群体感知→群体利益优先性→内群体痛苦耐受性产生的间接效应2,群体利益优先性在代际群体感知与内群体痛苦耐受性之间的间接效应值为0.04,占总效应的20.00%,95%的置信区间为[0.01, 0.08];通过代际群体感知→国家认同→群体利益优先性→内群体痛苦耐受性产生的间接效应3,国家认同、群体利益优先性在代际群体感知与内群体痛苦耐受性之间的链式中介效应值为0.09,占总效应的45.00%,95%的置信区间为[0.06, 0.12]。它们的Bootstrap95%置信区间均不包含0值,表明三个间接效应均达到显著水平。

4 讨论

4.1 代际群体感知促进内群体痛苦耐受性的跨文化意义

个体的思维和决策是更看重眼前的利益,还是更重视未来收益,是将自己视为“活着的”当代国家成员,还是“永恒的国家群体”的一员,不仅影响个体的生存发展,而且往往在关键时刻影响着民族和国家的生死存亡。例如,近代中国革命人士的群体牺牲行为,在很大程度上是因为他们视自己为“永恒中国群体”的一员,而愿意牺牲他们那代人的眼前利益,为国家的未来而努力。面对东西方文化都存在的这一社会心理现象,Kahn等人(2017)首次提出了代际群体感知这一概念描述在时间维度上对内群体感知的差异,并指出代际群体感知会促进“活着的”当代人形成看重群体未来收益的态度。而从文化价值观差异来看(Bearden, 2006; Hofstede et al., 1991),东方文化情境下的长期导向价值观会增强代际群体感知及其与内群体痛苦耐受性的关系。一方面,长期导向会促使个体从历史和未来的角度理解自己的群体身份,同时,它还会促进个体更加看重长远的利益,愿意为了未来的目标而努力。本研究以中国大学生为被试,得到了代际群体感知与内群体痛苦耐受性呈正相关的结果,验证了以往研究者的结论,初步提供了二者关系跨文化一致性的证据。

这说明尽管从文化差异的视角分析,长期导向会影响二者的关系,但是并没有在不同的文化中呈现出“有”和“无”的相反情况。这可能是由于代际群体感知及其与内群体痛苦耐受性的关系是影响群体生存的重要心理机制。未来的研究可以在承认二者关系具有跨文化一致性的前提下,讨论长期导向是否具有“增强”二者关系的作用。

4.2 国家认同在链式中介效应中的关键作用

研究发现,代际群体感知→国家认同→群体利益优先性→内群体痛苦耐受性产生的间接效应最大,其中国家认同是关键的中介变量。国家群体身份作为一种“生而有之”的社会性群体身份(严磊, 佐斌, 张艳红, 吴漾, 杨林川, 2018; Ellemers, 2012),是个体在该国家长期生活的社会化结果。当个体利益与国家群体利益发生冲突时,个体并不总是会“以大局为重”。研究者使用社会困境来描述这种情境下由个体理性而导致的集体非理性行为(刘长江, 郝芳, 2014)。这种矛盾不仅发生在个体与群体之间,还会发生在群体和群体之间,比如在环境保护问题上,“绿水青山就是金山银山”就意味着要牺牲当代人眼前的经济利益。这里“活着的”群体成员的利益就与未来的群体成员的利益发生了冲突,也就是Kahn等人(2017)所说的代内群体和代际群体的冲突。那么如何解决这个问题?本研究提出社会认同是解决问题的核心和关键。从微观的个体动机视角来看,如果个体意识到自己的群体身份,就会产生与其他个体成员共命运、同目标的意识,因而会倾向于群体的目标和利益(刘长江, 郝芳, 2014)。这种个体-群体社会困境的解决方案同样可以适用在群体层面:代际群体感知凸显了国家群体的文化和历史,个体更多地使用国家的群体原型来规范自己的言行举行,因而会增加国家认同。认同的提高促进个体从代际群体利益的角度进行具体情境的抉择,当每个个体通过增强国家认同,直接解决了个体-群体的社会困境时,也就同时解决了代内群体-代际群体的社会困境。可见,本研究更加深入地解释了代际群体感知对内群体痛苦耐受性的作用机制,明确了国家认同在二者关系中的关键作用。

4.3 研究启示与研究不足

综上,本研究启示我们在考察代际群体感知的影响时,应当首先考察认同的变化,重视认同的基础性作用,以便更清晰地阐明代际群体感知与结果变量之间的作用机制。在实践方面,本研究启示我们要重视干预代际群体感知,引导当代群体成员做出符合群体长远利益的“抉择”。同时本研究也存在一些不足:首先,本研究属于横断研究,严格意义上并不能证明因果关系(刘国芳, 程亚华, 辛自强, 2018),后续研究可采用实验法操纵代际群体感知。其次,本研究只探讨了代际群体感知与内群体痛苦耐受性之间的中介机制,未能对相关的调节变量展开研究,如个体的价值观(潘哲, 郭永玉, 徐步霄, 杨沈龙, 2017)与社会阶层(胡小勇, 李静, 芦学璋, 郭永玉, 2014)等。最后,内群体痛苦耐受性的测量量表信效度尚有提升空间,后续研究可修订该量表或引入情境测量的方法。

5 研究结论

(1)代际群体感知、内群体痛苦耐受性、国家认同与群体利益优先性两两之间显著正相关;

(2)国家认同是代际群体感知与内群体痛苦耐受性之间的中介变量;

(3)群体利益优先性是代际群体感知与内群体痛苦耐受性之间的中介变量;

(4)国家认同、群体利益优先性在代际群体感知与内群体痛苦耐受性之间起链式中介作用。

参考文献

胡小勇, 李静, 芦学璋, 郭永玉 (2014). 社会阶层的心理学研究:社会认知视角. 心理科学, 37(6), 1509-1517.

刘艳 (2011). 自我建构研究的现状与展望. 心理科学进展, 19(3), 427-439.

刘国芳, 程亚华, 辛自强 (2018). 作为因果关系的中介效应及其检验. 心理技术与应用, 6(11), 665-676.

刘长江, 郝芳 (2014). 社会困境问题的理论架构与实验研究. 心理科学进展, 22(9), 1475-1484.

潘哲, 郭永玉, 徐步霄, 杨沈龙 (2017). 人格研究中的“能动”与“共生”及其关系. 心理科学进展, 25(1), 99-110.

石晶, 郝振, 崔丽娟 (2012). 群体认同对极端群体行为的影响:中介及调节效应的检验. 心理科学, 35(2), 401-407.

习近平 (2017). 共同构建人类命运共同体——在联合国日内瓦总部的演讲. 2019-10-15取自https://china.huanqiu.com/article/9CaKrnJZQ6n

熊紅星, 张璟, 叶宝娟, 郑雪, 孙配贞 (2012). 共同方法变异的影响及其统计控制途径的模型分析. 心理科学进展, 20(5), 757-769.

赵志裕, 温静, 谭俭邦 (2006). 社会认同的基本心理历程——香港回归中国的研究范例. 社会学研究,(5), 202-227.

闫丁 (2016). 社会认同理论及研究现状. 心理技术与应用, 4(9), 549-560.

严磊, 佐斌, 张艳红, 吴漾, 杨林川 (2018). 交叉分类及其对刻板印象的影响. 心理科学进展, 26(7), 1272-1283.

于海涛, 李嘉诚, 张靓颖 (2016). 跨界民族大学生国家认同的内容及其测量. 中国社会心理学评论,11(2), 127-145.

张莹瑞, 佐斌 (2006). 社会认同理论及其发展. 心理科学进展, 14(3), 475-480.

周浩, 龙立荣 (2004). 共同方法偏差的统计检验与控制方法. 心理科学进展, 12(6), 942-950.

Bearden, W. O. (2006). A measure of long-term orientation: Development and validation. Journal of the Academy of Marketing Science, 34(3), 456-467.

Ellemers, N. (2012). The group self. Science, 336(6083), 848-852.

Hayes, A. F. (2013). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach. New York: Guilford Press.

Hofstede, Geert, Hofstede, Gert Jan, & Minkov, Michael. (1991). Cultures and organizations: Software of the mind. London: McGraw-Hill.

Jetten, Jolanda, & Wohl, Michael J. A. (2012). The past as a determinant of the present: Historical continuity, collective angst, and opposition to immigration. European Journal of Social Psychology, 42(4), 442-450.

Kahn, D. T., Klar, Y., & Roccas, S. (2017). For the sake of the eternal group: Perceiving the group as trans-generational and endurance of ingroup suffering. Personality and Social Psychology Bulletin, 43(2), 272-283.