宁波外来农民工社会融合度测评

赵迎军 王光利 杨湛

[摘 要]农民工社会融合是中国城镇化进程中的独特现象,它的产生和发展既有社会制度设置、城市生活环境等因素,也涉及农民工的劳动就业、民生保障、身份特征、文化适应、社会交往等因素。根据历年农民工社会问卷调查数据,采用24项评价指标,对宁波外来农民工社会融合度进行了分类测评,结果表明,其总体融合水平达到70%以上;而且,农民工的职业融合、民生融合、身份融合、文化融合、关系融合因素是互相关联,互相作用、互相支持的。

[关键词]农民工;社会融合度;测评

[中图分类号]C912.5[文献标志码] A[文章编号] 1008-4479(2019)06-0109-10

农民工的社会融合问题是在我国独特的城乡二元社会结构影响下产生的。所谓 “社会融合是指一种个体之间、内外群体之间、外来文化与主流文化之间的互相吸收、互相适应、互相同化、互相交融的状态、过程和结果”[1],农民工社会融合包括经济整合、文化接纳、行为适应、身份认同四个方面,并且这四个方面之间既存在一定的递进关系,也相互交融,互为依存。[2]在农民工社会融合的测评方面,周皓认为,评价指标应包括“经济融合、文化适应、社会适应、结构融合和身份认同”五个维度。[3]杨菊华通过以“经济整合、社会适应、文化习得和心理认同”四个维度测量后,发现流动人口的总体社会融入水平一般,且各维度的融入状况差别较大。[4]刘传江、崔岩等学者还根据自己设定的社会融合维度(指标),对农民工的市民化程度或社会融合度进行了测量,分别得出了各自的研究结论。

宁波作为沿海发达地区,是外来农民工的主要流入地,在2010年代大约有400万农民工在此工作生活,他们的社会融合状况在一定程度上具有典型意义,现以课题组历年的社会问卷调查数据为依据,对农民工的社会融合程度进行测评。

一、數据来源

本文的农民工社会融合度测评数据来自课题组历年(2011~2016)来对宁波外来务工人员的社会问卷调查,选择了其中510名作为样本,调查内容涉及农民工的劳动就业、技能培训、户籍改革、身份认同、政治参与、社会保险、语言同化、文化娱乐、风俗习惯、社会交往、关系融合、留城意愿等方面,人员基本要素构成见表1:

历年调查根据农民工的职业融合、民生融合、身份融合、文化融合、关系融合五个一级指标项下设置与分级指标相关的问题形成问卷。剔除其中开放式问题和不适合进行有序量化处理的指标,剩余24个有效指标,按照“好、比较好、一般、较差、差”,即5、4、3、2、1的分值对不同选项进行赋分,赋分值越高表示该项指标所代表的社会融合水平越高,赋分值越低则表示该项指标所代表的社会融合水平越低。

二、社会融合评价指标的因子分析

1.可靠度分析和效度分析

由于融合度测评需要考察问卷内容的一致性,故将检验本次测评所采用数据的内部一致性可靠度。按照以往研究所采用的标准,内部一致性系数(Cronbachs)在0.7以上都可以接受,如大于0.8则可认为量表内容具有较高的内在一致性。对本次测评的样本进行可靠度分析,得出Cronbachs为0.877,表明问卷内容具有高度的一致性,较为可靠。

效度检验通常包括内容效度和结构效度的检验。其中,对内容效度的检验通常采取的是主观上的判断,而结构效度可利用因子分析方法来检验。样本数据是否适合做因子分析的标准,通常取决于KMO经验和Bartlett球形检验的结果。常用的KMO值度量标准为:0.9以上表示非常适合,0.8表示适合,0.7表示一般,0.6表示不太适合,0.5以下表示极不适合。Bartlett球形检验的卡方统计值的相伴概率小于0.05时,说明数据具有相关性,适合做因子分析。本次测评所选样本的检验结果见表2,其中,KMO值为0.860,Bartlett球形检验的卡方统计值的相伴概率为0.000,因此,非常适合进行因子分析。

2.因子分析

对样本数据进行因子分析,运用主成分分析法对24项社会融合指标提取公因子,采用最大方差法对因子负荷进行正交旋转。

确定因子个数的准则主要是碎石图和特征值准则。本次测评选取特征值大于或等于1的主成分因子作为初始因子,根据统计结果,可提取的主成分因子有6个,累计方差贡献率达59.28%。由本次测评所选样本得出的碎石图见图1。从图1中不难看出,提取前6个因子较为适合。

我们分别以f1、f2、f3、f4、f5、f6、来表示提取的6个因子。因子负荷正交旋转在8次迭代后收敛。实际中一般认为绝对值大于 0.3 的因子负载就是显著的,根据表3所示的统计结果,24项指标的共同度(公因子方差)都达到了0.4以上。

根据表4所示的24项指标的旋转成分矩阵,对各个聚合因子中的指标进行归类,并界定其范畴,命名依据如下。

(1)民生融合因子:“医疗保险”等5项指标对f1因子的负荷值最高,此5项指标主要涉及社会保障方面的内容,故可将f1命名为“民生融合因子”。

(2)身份融合因子:“当地人友善程度”等6项指标对f2的负荷值最高,此6项指标主要涉及社会身份方面的内容,故可将f2命名为“身份融合因子”。

(3)职业融合之工作报酬因子:“同工同酬”等6项指标对f3的负荷值最高,此6项指标主要涉及工作报酬方面的内容,故可将f3命名为“职业融合之工作报酬因子”。

(4)关系融合因子:“与企业关系”等3项指标对f4的负荷值最高,此3项指标主要涉及群体关系方面的内容,故可将f4命名为“关系融合因子”。

(5)文化融合因子:“参加当地文娱活动”等2项指标对f5的负荷值最高,此2项指标主要涉及文化交往方面的内容,故可将f5命名为“文化融合因子”。

(6)职业融合之工作强度因子:“劳动强度”等2项指标对f6的负荷值最高,此2项指标主要涉及工作强度方面的内容,故可将f6命名为“职业融合之工作强度因子”。

三、农民工社会融合度的水平分析

1.社会融合水平现状分析

社会融合包括的内容非常广泛,涉及到政治、经济、文化与社会生活各个方面,每个测评者所用的指标也不一样,其结果也有所差异。我们依据计算每位受访者的24项指标的总得分再除以24,计算结果按分值高低将所有受访者分为5个级别,分值从高到低表示社会融合水平从高到低,统计每一类的人数和百分比,具体统计结果见表5和图2。

2.民生融合意愿与社会融合水平的关系分析

农民工民生融合是延续城市生活的重要保证。我们将农民工参加医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险和签订了正规劳动合同这五项作为民生融合意愿指标,以此来分析社会融合水平,统计结果显示,受访者的民生融合意愿比较强烈,其中“医疗保险”和“劳动合同”两项所代表的民生融合意愿最强,分值5的比例分別为57.8%和59.6%,养老保险、失业保险、工伤保险分值5的比例分别为53.7%、37.1%和57.1%。

计算受访者的各项民生融合意愿得分的算术平均值,得到反映农民工民生融合意愿程度的值,分析民生融合意愿对社会融合水平的影响,进行单因素方差分析,结果如表6所示。F分布的P值=0.000,即可认为:不同程度的民生融合意愿下的社会融合水平存在显著的差异。从图3中的趋势线可以看出,民生融合意愿越强烈,其社会融合水平越高。

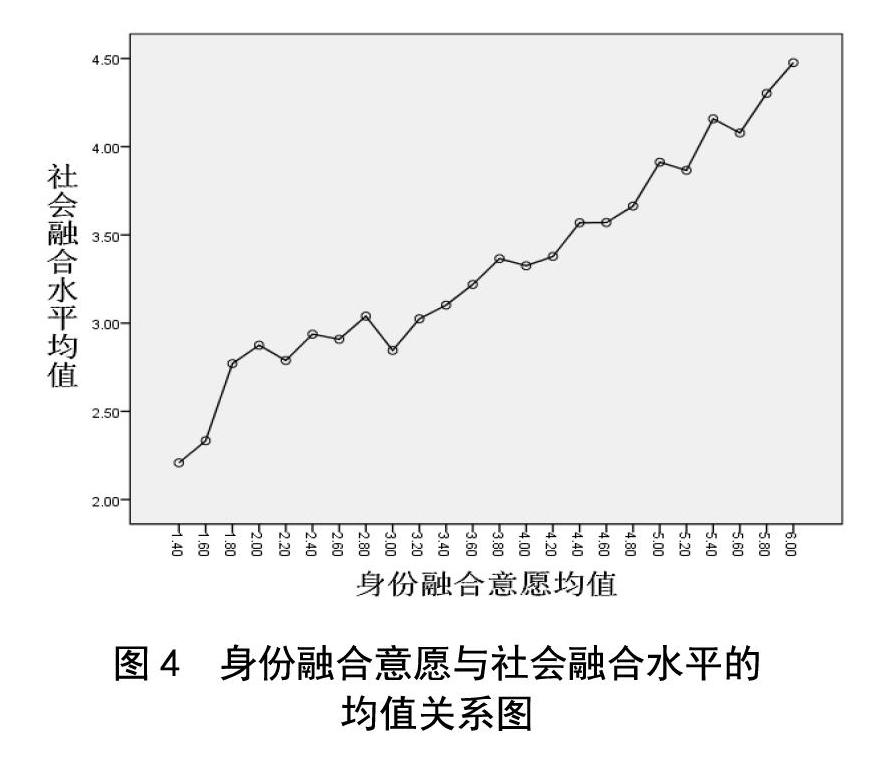

3.身份融合意愿与社会融合水平的关系分析

农民工要融入城市社会,首先需要在户籍身份方面实行根本性转换。我们将农民工与“当地人的友善程度”“当地人的交往情况”“当地人的关系状况”“当地人的权利平等性”,对“当地社会管理的公正度”和“当地的归属感”作为身份融合的指标,以此来分析社会融合水平,统计结果显示,“对当地的归属感”代表的身份融合意愿最强,“与当地人交往情况” 代表的身份融合意愿最弱,在分值5的比例分别为28.2和7.6%。其他分值5的比例如下:“友善程度”为17.5%,“关系状况”为20.2%,权利平等性为19.4%,“管理公正度”为12.0%。

计算受访者的各项身份融合意愿得分的算术平均值,得到反映个人身份融合意愿程度的值,分析身份融合意愿对社会融合水平的影响,进行单因素方差分析,结果如表7所示。F分布的P值=0.000,即可认为:不同程度的身份融合意愿下的社会融合水平存在显著的差异。从图4中的趋势线可以看出,身份融合意愿越强烈,其社会融合水平越高。

4.劳动报酬满意度与社会融合水平的关系分析

劳动报酬是农民工城市生活的主要来源,是指他们在一定时间内通过体力和脑力付出后,按劳动合同获得的工资收入。农民工对劳动报酬是否满意,在一个方面反映了社会融合程度。我们将农民工对“同工同酬”“工资满意度”“工资拖欠程度”“就业平等性”“工伤善后情况”“劳动环境”作为职业融合指标测评社会融合水平,统计结果显示,受访者的劳动报酬满意度较高,其中“工资拖欠程度”所代表的满意度最高,表示能准时拿到工资,分值5的比例为37.6%;“工资满意度”所代表的满意度最低,表示对收入状况不满意,分值5的比例仅为5.5%(非常满意);其他分值5的比例如下:“同工同酬”为18.8%,“就业平等性”为9.8%,“工伤善后情况”为21.2%,“劳动环境”为11.2%。

计算受访者的各项工作报酬满意度得分的算术平均值,得到反映个人工作报酬满意程度的值,分析工作报酬满意度对社会融合水平的影响,进行单因素方差分析,结果如表8所示。F分布的P值=0.000,即可认为:不同程度的工作报酬满意度下的社会融合水平存在显著的差异。从图5中的趋势线可以看出,工作报酬满意度越高,其社会融合水平越高。

5.关系融合意愿与社会融合水平的关系分析

农民工进城就业之初,作为城市的外来者和异质群体,在交往方式、交往意愿方面与市民群体有着天然的心理隔阂和社会距离。在农民工的城市社会关系融合中,主要是劳动关系融合。我们将农民工与“企业管理层关系”“老板关系”“工友关系”作为关系融合指标测评社会融合水平,统计结果显示,受访者的关系融合意愿中等,其中“与工友关系”所代表的关系融合意愿最强,“与老板关系”所代表的关系融合意愿最弱,农民工与“企业管理层关系”“老板关系”“工友关系”分值5的比例分别为16.9%、12.5%、33.3%。

计算受访者的各项关系融合意愿得分的算术平均值,得到反映个人关系融合意愿程度的值,分析关系融合意愿对社会融合水平的影响,进行单因素方差分析,结果如表9所示。F分布的P值=0.000,即可认为:不同程度的关系融合意愿下的社会融合水平存在显著的差异。从图6中的趋势线可以看出,关系融合意愿越强烈,其社会融合水平越高。

6.文化融合意愿与社会融合水平的关系分析

农民工要融入城市,需要不断地获取城市生活的经验和理念,努力学习文化知识,积极参加当地的文化娱乐活动,这样才能适应。我们将农民工“参加当地免费文化技能培训”“参加当地文娱活动” 作为文化融合指标测评社会融合水平,统计结果显示,受访者的文化融合意愿中等,其中“参加当地免费文化技能培训”所代表的文化融合意愿强一些,分值5的比例分别为29.2%和18.2%。

计算受访者的各项文化融合意愿得分的算术平均值,得到个体文化融合意愿强弱的程度,分析文化融合意愿对社会融合水平的影响,进行单因素方差分析,结果如表10所示。F分布的P值=0.000,即可认为:不同程度的文化融合意愿下的社会融合水平存在显著的差异。从图7中的趋势线可以看出,文化融合意愿越强烈,其社会融合水平越高。

7.工作强度满意度与社会融合水平的关系分析

工作强度是指劳动者在单位劳动时间内的体力和脑力消耗程度;从表现形式看,包括体力消耗程度、精神紧张程度以及劳动时间三个方面。我们将农民工的“劳动强度”“工作时长”作为职业融合的补充指标来测评社会融合水平,统计结果显示,受访者的工作强度满意度较低,其中“工作时长”所代表的工作强度满意度较高,分值5(8小时及以下)为22.4%;而“劳动强度”所代表的工作强度满意度很低,“劳动强度”分值4、5合计(比较轻松和很轻松)仅为4.1%,

计算受访者的各项工作强度满意度得分的算术平均值,得到反映个人工作强度满意度的值,分析工作强度满意度对社会融合水平的影响,进行单因素方差分析,结果如表11所示。F分布的P值=0.000,即可认为:不同程度的工作强度满意度下的社会融合水平存在显著的差异。从图8中的趋势线可以看出,工作强度满意度越高,其社会融合水平越高。

四、社会融合评价得分模型的建立

为探讨社会融合评价指标体系中所涉及的主要因素对农民工社会融合程度的影响,我们选取6个主成分因子建立多元回归模型来描述社会融合程度与影响因素之间的关系,并依次加入性别因子、年龄因子和文化程度因子以测度这些因素对社会融合程度的影响。由此,建立以下四个多元线性模型:

(1)模型一

将本文所选样本的社会融合度总得分值作为因变量,将上文所提取的6个主成分因子作为自变量,主成分因子之间完全不存在线性相关,故可直接建立如下线性模型:

y= 0+ 1f1+ 2f2+ 3f3+ 4f4+ 5f5+ 6f6+ (1)

其中,y代表社会融合度总得分值,y越大表示社会融合程度越高,反之亦反,fi(i=1,2,L 6)分别代表6项主成分因子, 0为截距项,为服从正态分布的随机扰动项。

(2)模型二:加入性别因子

在模型一的基础上,引入性别因子,得到模型:

y= 0+ 1f1+ 2f2+ 3f3+ 4f4+ 5f5+ 6f6+ 7SE + (2)

其中,SE表示性别因子, 0为截距项, 为服从正态分布的随机扰动项,其余变量同上。

(3)模型三:加入年龄因子

在模型一的基础上,引入年龄因子,得到模型:

y= 0+ 1f1+ 2f2+ 3f3+ 4f4+ 5f5+ 6f6+ 7AG+ (3)

其中,AG表示年龄因子, 0为截距项, 为服从正态分布的随机扰动项,其余变量同上。

(4)模型四:加入文化程度因子

在模型一的基础上,引入文化程度因子,得到模型:

y= 0+ 1f1+ 2f2+ 3f3+ 4f4+ 5f5+ 6f6+ 7DE + (4)

其中,DE表示文化程度因子, 0为截距项,为服从正态分布的随机扰动项,其余变量同上。

(5)模型的估计结果

我们对(1)(2)(3)(4)式分别进行最小二乘估计,结果见表12。从表3中所展示的估计结果来看,各个变量的被估系数的符号均符合经济学上的意义,四个模型中的六个主成分因子的被估系数均十分显著,由被估系数所代表的社会融合度的权重值由大到小与六个主成分因子的提取次序完全一致。

仅将六个主成分因子作自变量的模型一的估计效果较为理想,被估系数均十分显著,拟合优度也较为理想。加入性别因子的模型二中,性别因子的系数很不显著,模型的拟合优度也没有变化,说明社会融合程度的高低与性别关系不大,性别这一因素对社会融合的影响不明显。分别加入年龄因子和文化程度因子的模型三和模型四中,年龄因子和文化程度因子的系数在15%的水平上统计显著,但在10%的水平上不显著,模型的拟合优度都略有提高,说明社会融合程度的高低与年龄和文化程度有一定关系,但这二者也依然不是影响社会融合的主要因素。据此,我们使用模型一来描述社会融合程度与影响因素之间的关系即可:

y=81.768+7.475f1+5.824f2+5.553f3+4.517 f4+4.363f5+2.036f6+ (5)

五、结论与讨论

(一)结论

本次测评包含了农民工社会融合中的劳动就业、工资收入、社会保障、权利平等、社会管理、关系融洽等方面,涵盖了社会融合的主要内容,说明农民工社会融合指标是互相关联、互相影响的,具有深刻的内在逻辑关系。

测评结果表明,总体上看,农民工的社会融合状况比较好,融合水平高的占16.27%,较高的占57.26%,二者合计为73.53%。从分项指标看,劳动就业平等度、工作报酬满意度、参加社会保险比例、社会管理公平、城市归属感、文化生活丰富、社会关系融洽度等指标系数越高或越强烈的农民工,其社会融合水平就越高。同时,加入性别、年龄、文化水平因子后的测评结果表明,性别与社会融合程度关系不大,而年龄和文化程度与社会融合程度的高低有一定关系,但这二者不是影响社会融合的主要因素。这说明新生代农民工与老一代农民工社会融合的内容和程度大致相近,没有明显区别,但年龄与文化对社会融合程度有一定的影响。

(二)讨论

本次农民工社会融合度测评涉及,分别对劳动报酬、工作强度、民生保障、身份认同、文化适应、关系交往等方面因素进行了评价,使我们对当前农民工的社会融合状况有一个较为清楚的认识。

1.劳动就业对农民工社会融合的影响

农民工进城就业,获得一定的职业和劳动报酬,既是城市生活的经济来源,也是社会融合的起点。1984年后,农民虽然能够进城就业,但由于文化素质低下、劳动技能缺乏,他们工作辛苦,却收入低下,難以过上与市民群众一样的幸福生活。因此,要实现农民工社会融合,就必须保证他们的劳动就业平等、劳动环境良好、劳动过程安全、劳动时间法定、劳动报酬公平,劳动技能提高和劳动关系和谐,从而使农民工在城市拥有相对固定的工作,合理的工资收入,以体面地延续城市生活和工作,因此,职业融合是农民工社会融合的经济基础。

2.社会保障对农民工社会融合的影响

社会保障是每个公民应当享有的基本权利,是社会健康、繁荣的安全网和稳定器,国家应对社会成员给予保护。在现代社会中,由于各种风险随时可能产生,依靠个人力量就难以抵御风险,因此,就需要一种社会保险制度给予保障。在农民工的城市生活工作中,不但需要获得一定的经济收入,还需要抵御社会风险,因此,让广大农民工享有平等的社会保障待遇是其延续城市生活的基本条件和必要保证。

3.身份转换对农民工社会融合的影响

身份融合是指人因居住地迁徙、就业地变化、工作职业转换等因素中的一种或多种因素影响而发生的由一种身份转变为另一种身份的过程。农民工的身份融合过程不但包含着一种或同时多种的身份转换,也包含着被融入群体对融入者的身份认同。身份融合的快慢,一方面取决于经济发展、社会环境,以及社会制度的变革程度,另一方面还取决于准备融入者的知识、学历、技能、价值观等方面的主观努力,只有职业身份、社会身份、户籍身份等方面实现了由农民工到城市居民的身份转换,其社会融合进程才算完成。

4.文化适应对农民工社会融合的影响

文化适应或文化融合是指具有不同社会历史背景、不同承载主体、不同表现形式、独特鲜明个性的文化之间的接触、吸收、交融的结果,它以文化的互相适应和涵化为标志,“在文化融合过程中,各种文化彼此改塑对方,各种文化特质之间相互结合、相互渗透、互为表里,最终融为一体。”[5]农民工随着城市生活环境的改变,需要在文化上进行脱胎换骨的改造,由乡村文化逐渐转变成城市文化,通过乡村文化与城市文化的互补、涵化和融合,才能真正被城市居民在社会观念上所包容、接纳和认同。

5.关系交往对农民工社会融合的影响

人与人之间的关系除了先赋的血缘关系和地缘关系外,其他都是后天发展和建立起来的,大致要经历熟悉阶段、沟通阶段与发展阶段。农民工通过社会交往活动,转变乡村的文化观念和行为准则,并与市民之间关系状态从排斥、歧视状态转变为亲密、友好状态。农民工在劳动中与工友、管理者和老板共处于一个企业(单位),共同完成工作任务,表示了人与人之间的相互协作关系。农民工在劳动中的关系友好融洽,一方面有利于其城市劳动就业,另一方面表示了與社会融合程度。

[参考文献]

[1]杨聪敏,新生代农民工的“六个社会融合”与市民化发展[J].浙江社会科学,2014,(2).

[2]杨菊华.从隔离、选择融入到融合:流动人口社会融入问题的理论思考[J].人口研究,2009,(1).

[3]周皓.流动人口社会融合的测量及理论思考[J].人口研究,2012,(3).

[4]杨菊华.中国流动人口的社会融入研究[J].中国社会科学,2015,(2).

[5]何静.跨文化管理中企业文化融合的哲学思考[J].河南大学学报(社会科学版),2007,(1).

责任编辑:范瑞光