林语堂《苏东坡传》的偏见与硬伤

□陈歆耕

一

近期因涉猎一些史料,忽生重读林语堂《苏东坡传》的想法。这一读,居然读出不少“刺”。有“刺”在喉,索性一吐了之。

上世纪八十年代,在四川大学中文系读书时,老师讲中国通史,赞誉王安石是“中国十一世纪伟大的政治改革家”。由是便对王安石激发出浓厚的好奇心,很想以他为中心人物,写一部历史小说。

课余搜罗王安石的史料,最主要的是读了北大宋史专家邓广铭先生的《北宋政治改革家王安石》,以及涉及宋代生活习俗的书籍,摘录了数百张卡片。由于多种因素,小说未写,但对王安石变法有了初步的了解。

再后来读到了林语堂版《苏东坡传》。该著简体字版在中国大陆刚面世时,是一部风靡一时的畅销书。书中有大量文字涉及王安石变法及王安石的人格形象,基本皆为负面评述,指责变法存在的问题,暴露王安石人格中堪称极其“丑陋”的一面,使王安石的形象在愚夫心中产生了严重扭曲,起码我不再认为王安石是一位多么伟大的变革家和治世能臣,写小说的激情也荡然寂灭。

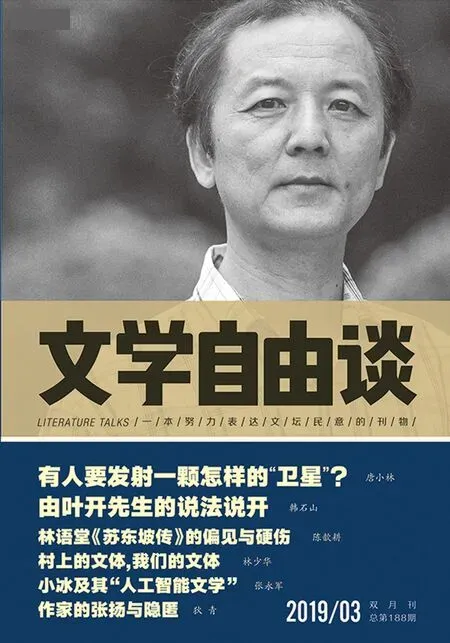

林语堂的《苏东坡传》是他的代表作品之一,历来也被文学界推崇为人物传记写作的典范性作品,激情澎湃,文字优雅,对传主的刻画精致入微,具有强烈的艺术感染力。林语堂是何等人物?在中国现代文学史上,虽无法与鲁迅等量齐观,但也是排在前十位的大师级文学家。他学贯中西,面对东方说西方,面对西方说东方,尤为世人所称道。但这次重读他的《苏东坡传》,却屡屡如梁启超读《宋史》般“未尝不废书而恸也”。该著最大的问题,在误征某些不实史料,在苏东坡与王安石之间褒贬失当。东坡是天才级的大文豪,这固然是文学史家之共识,但不等于东坡先生是一块无瑕之白璧,更不是一尊神。完全不必要为了把东坡描述成“完人”,不惜过度贬抑另一位在某些方面可能比东坡更伟大的历史先贤。

二

详论王安石变法成败得失非本文主旨,且已有大量著作和学术文章做过研究分析。先来看看林版《苏东坡传》在贬抑王安石时的几处“硬伤”。

林语堂先生为了证明王安石变法存在的问题,列出“变法派”(当权派)与“反对派”两大阵容的名单(“变法派”12人,“反对派”26人),以此说明,拥护、推行变法者除王安石和支持变法的神宗皇帝外,皆是一批“野心大,精力足,阴险而诡诈的小人”;而“反对派”阵容中,则有司马光、欧阳修、苏东坡、范仲淹等一批巨公重臣、君子、伟人。(林语堂《苏东坡传》第94-95页,湖南出版社,2013年10月版)且不论以拥护和反对人数的多寡来说明变法的合理或谬误是否允当(名单只是列出朝廷官员,并无更有说服力的民意数据或社会调查作支撑),也不论简单地将“变法派”官员一概斥为“小人”,将“反对派”皆视作“君子”,以此来论证王安石的孤立无援,是否具有说服力,仅就“反对派”阵营中的伟人、重臣、文学家范仲淹来看,林语堂先生显然犯了一个常识性的错误。

愚夫查阅多种范仲淹的传记,确知范仲淹的生卒年月皆为宋太宗端拱二年(989)至皇佑四年(1052),享年64岁。而王安石正式推行变法在熙宁二年(1068),此时范仲淹辞世已经16年。即使往前推,39岁的王安石上呈的那道阐述变革图强理念的万言书《上仁宗皇帝书》时(1059年),范仲淹也已辞世7年。(刘成国《王安石年谱》长编之二第472页,中华书局,2018年1月版)无论如何推算,范仲淹早已是作古之人,怎么可能从墓地里复活,成为熙宁变法的“反对派”?愚夫怀疑这是否简体字版翻译出版有误,便又找来香港天地图书出版公司的繁体版对照,发现范仲淹的大名也赫然列在“反对派”阵营。(林语堂《苏东坡传》第107页,香港天地图书出版公司,2009年2月版)

愚夫百思不得其解:博古通今、学贯中西的林语堂先生,怎会犯如此低级的常识性错误?难道是在英译汉的过程中,翻译者犯下的技术性差错?那么,两家出版社那么多编审人员怎么会没有看出来?

另外,从政治理念上考量,范仲淹是庆历新政的领军人物。尽管庆历新政如同中医的那根针,尚未扎入穴位就夭折了,但他针对宋王朝各种弊政提出的变革举措,为后来王安石的熙宁变法精神所一脉相承;或者换一种表述,也可以说王安石变法是庆历新政的延续和深化。就算范仲淹能活到王安石变法时,他也不可能成为变法的“反对派”吧?

此其一。

三

林语堂在《苏东坡传》中评价王安石是个“怪人”:“徒有基督救世之心,而无圆通机智处人治世之术。”然后笔锋一转,批评王安石是一个“不实际的理想主义者”:“倘若我们说理想主义者指的是不注意自己饮食和仪表的人,王安石正好就是这等人。”愚夫感到奇怪的是,林语堂是用什么样的逻辑,将理想主义与不注意饮食和仪表勾连起来的?林语堂继续描述:“王安石的衣裳肮脏,须发纷乱,仪表邋遢,他是以此等恶习为众所周知的。苏洵在《辨奸论》那篇文章里刻画王安石说‘衣臣虏之衣,食犬彘之食’。又说他‘囚首丧面而谈诗书’。”(林语堂《苏东坡传》第72页,湖南出版社,2013年10月版)且不论林语堂通过不讲卫生等生活琐事,来丑化王安石形象,进而否定他的变法理念,是否具备基本的内在逻辑,愚夫想进而指出的是,林语堂先生多处引用苏洵文章《辨奸论》,来丑诋王安石的人格形象,是《苏东坡传》的又一“硬伤”。

现留存于世的苏洵文章《辨奸论》,文中虽未指名道姓骂王安石,但其中文字,读过之人皆认为影射的是王安石,文中还说:“今有人,口诵孔老之书,身履夷齐之行,收招好名之士、不得志之人,相与造作语言,私立名字,以为颜渊、孟轲复出,而阴贼险狠,与人异趣。”“凡事不近人情者,鲜不为大奸慝……”苏洵为苏轼、苏辙之父,唐宋古文八大家之一。此文将王安石的名字与历史上臭名昭著的奸臣同列,用语刻毒,流传甚广,影响甚巨。从文章本身看,并无坚实的事实依据作支撑,仅从衣冠不整之类生活细节上升到“大奸慝”“阴贼险狠”的人格高度来攻讦,并不令人信服。但因相传为苏洵文章,几乎成为千古名篇。这一盆污水泼了近千年。在今人收集的苏洵文集中,仍能读到此文。(《苏洵集》第129页,中州古籍出版社,2010年5月版)

对苏洵文章的真伪问题,清代学者李绂、蔡上翔就已提出强有力的质疑,主要论点为:《辨奸论》始见于南宋绍兴初年守旧派活跃人物邵雍之子邵伯温所撰《闻见录》,书中诋毁王安石文字甚多,显然是借苏洵之名夹带“私货”。马端临《文献通考》载苏洵《嘉佑集》为十五卷,明嘉靖张镗刻本亦为十五卷,其中并无《辨奸论》。而《辨奸论》实见于《老苏文集》二十卷,应为后人补入。欧阳修为苏洵写的墓志、曾巩写的哀辞,以及二人全集中,均未议及《辨奸论》。最重要的是该文所诋毁王安石的骂语,与实际情形不符:欧阳修于宋仁宗嘉佑元年(1056)荐王安石于朝,王安石也同时得到曾巩、文彦博等众多老臣激赏,所谓“囚首丧面”状让人莫名其妙。王安石自庆历二年(1042)中进士,至嘉佑年间结交皆贤士,何来文中所谓“好名之士,不得志之人”?苏洵卒于英宗治平三年(1066),而王安石推行新法于熙宁二年(1070),其时苏洵已离世四年。生前他只在餐桌上见过王安石一面,连语言交流都没有,凭什么就作出如此多的恶毒攻讦?从文本分析,该文“支离不成文理”“乱杂无章”,根本不似出自大文豪苏洵之手。([清]蔡上翔《王荆公年谱》第151页—153页,上海人民出版社,1973年8月版。参见王昊《近五十年来〈辨奸论〉真伪问题述评》,《社会科学战线》2002年1期第261页)

梁启超在《王安石传》中,则用犀利言辞批评邵氏《闻见录》:“邵氏之流,以诬荆公(王安石)并诬陷明允(苏洵),其鬼蜮之丑态,吾实无以测之,独恨后之编史者,悉奉此等谰言以为实录,而沈沈冤狱,遂千古而莫伸也,吾亦安能已于言哉?”(梁启超《王安石传》第93页,商务印书馆,2018年1月版)尽管史学界围绕苏洵《辨奸论》的真伪问题,争论了数十年,南北两位重量级的学者邓广铭与章培恒为此打过笔仗,但有一点显而易见:甭管《辨奸论》是邵氏伪作,还是邵氏收录他人伪作,甚或确证为苏洵之作,文章本身都是脱离基本历史事实,不足采信的。愚夫在考研争议各方观点时发现,有些学人在所谓“版本学”中考证来考证去,在“草蛇灰线”中索引来索引去,却偏偏在“常识”中迷失。苏洵不是神仙,不可能在熙宁变法四年前就预测变法存在“问题”;即使他再多活四年以上,这样一位大文豪如此丧失理智地辱骂王安石为“大奸慝”“阴贼险狠”,也是不可想象的。

但林语堂先生却不厌其烦地对《辨奸论》加以征引,用以诋毁王安石的人格形象,实在是有失一位大师级作家和学者的水准。好端端的一部《苏东坡传》,因掺入了大量类似《宋史》《邵氏闻见录》这类秽史史料,散发出一股令人不适的气味。每读至此,愚夫总忍不住又一次“废书而恸也”。

四

王安石在神宗皇帝支持下推行变法,激起的滔天巨浪可谓前朝未有。变法与反变法之争议,双方都表现出真理在握、气势如虹的状态,都高举忧国忧民的旗号。对争论的详情,有多种论著可以阅览,不必在此赘言。

在《苏东坡传》中,林语堂显然站在“反对派”一边,对新法加以冷嘲热讽。尤为林语堂所不能容忍的,是“变法派”对御史台谏官的贬黜(林语堂谓之“清除异己”):先后被外放、降职的官员达到十四人,有的是意见不被采纳主动请辞;其中,“十一名是御史台的人”。

司马光是“反对派”的旗帜性人物,苏东坡是司马光的同道,是反变法最为激进的人物之一。他的《上神宗皇帝万言书》,最为林语堂所赞赏,评之曰:“其个人气质与风格,其机智学问与大无畏的精神,都显而易见。愤怒的争论与冷静清晰的推理,交互出现。有时悲伤讥刺,苛酷批评,坦白直率,逾乎寻常;有时论辩是非,引证经史,以畅其义。为文工巧而真诚,言出足以动人,深情隐忧,因事而现。”东坡文章豪情万丈,瑰丽飞扬,那是没说的;但苏东坡与司马光反变法的核心理念显然是错的,其源头来自《论语》中的“君子喻于义,小人喻于利”。正如司马光在《与王介甫书》中所说:“使彼诚君子,则不能言利;诚彼小人耶,则困民财是尽”,“盖善恶者,君子、小人之分,其实义、利而已”。对于司马光的指责,王安石四两拨千斤,轻轻就将其挡回去了:“为天下理财,不为征利。”“反变法派”完全混淆了君子之“利”与小人之“利”的区别。无论国家还是个人,都离不开“利”,否则,国家如何富国强兵,百姓如何丰衣足食?关键在如何对待“利”。“小人”为一己私利不择手段,而君子爱财,取之有道——特别是为解决宋王朝冗兵、冗官、财竭的困境而为“天下理财”。这正体现了范仲淹、王安石忧患天下的中国传统士大夫的最高人格境界。

其实,史家简单地将东坡归之于“反变法派”,并不尽之合理。东坡先生一生都是一个独立不羁、敢于直言、满肚子“不合时宜”的人。在熙宁变法时,他反对变法,放言无忌;在司马光上台尽废新法的元佑更化时期,他照样反对司马光不顾实际意气用事。对司马光尽废免役法,他讥刺说:“相公此论,故为鳖厮踢(鳖相互踢)。”司马光不解何意:“鳖安能厮踢?”东坡说:“是之谓鳖厮踢。”司马光明白是讽谑自己,阻止东坡再议。东坡曰:“岂今日作相,不许轼尽言耶?”司马光不悦,仍坚持彻底废除免役法。东坡回到学士院,连骂司马光:“司马牛、司马牛。”(江永红《司马光传》第381页,作家出版社,2015年8月版)

苏东坡的伟大,不仅在于其独立敢言的人格魅力,才华横溢的诗文成就,还在于他始终有着一种反思和自省的精神。林语堂先生大概还忽略了苏东坡在熙宁变法之后,对推行新法的态度变化。他在给同样曾反对新法的友人滕达道的一封信中说:“某欲面见一言者,盖为吾侪新法之初,辄守偏见,至有异同之论,虽此心耿耿,归于忧国,而所言差谬,少有中理者。今圣德日新,众化大成,回视向之所执,益觉疏矣。”(《苏轼文集》卷51《与滕达道书》,中华书局,1990年点校本)对“新法之初,辄守偏见”“所言差谬,少有中理者”,已有自省。林语堂先生试图将东坡描画成所言皆真理的“完人”,恐怕反倒是拉低了东坡的人格境界吧?

苏东坡与王安石同为中国士人中罕有的君子、圣人,虽曾因政见不同而有过冲突,但相互包容,成为历史佳话。宋神宗元丰二年(1079),苏东坡因写讥切时弊的诗文,遭人构陷,被逮捕入狱,处于随时可能被送上断头台的危险境地,史称“乌台诗案”。有不少官员上疏营救。已退隐金陵的老宰相王安石发话:“安有圣世而杀才士乎?”王安石虽已退隐,但在神宗心中仍有极大分量。此案“以公(王安石)一言而决”,东坡免予一死,被贬为黄州团练副史。(见《诗谳》,转引自曾枣庄《论乌台诗案》)

元丰七年(1084),王安石退居金陵,时年64岁,老病缠身。东坡“自黄(州)往北”,特地拜访王安石,“日与公游,尽论古昔文字”。王安石叹息谓人曰:“不知更几百年,方有如此人物。”两位伟人名贤,“相逢胜地,歌咏篇章,文采风流,照耀千古,则江山亦为之壮色”。苏东坡甚至欲在金陵买田造屋,与王安石为邻,“老于钟山之下”。(刘成国《王安石年谱长编》之六,第2149—2153页,中华书局,2018年1月版)对这两位名震朝野的巨公名贤的相逢,正史野史均有大量记载,既显示出他们超越庸常之辈的才情,也向世人呈现出博大的胸襟。

林语堂先生何以为了凸现苏东坡的“完美”,总要时时扭曲王安石的人格形象,把二人描述成耿耿于往事恩怨的“敌人”?在征引史料时,林语堂先生对真伪不加甄别,凡诋毁王安石的记载,不惜笔墨采录并加以发挥,使得这部传记在史实与史识方面,皆充满谬误与偏见。也可见,林语堂先生的人格思想境界,与他笔下的传主相比,不知要相差多少个量级!

五

林版《苏东坡传》对“变法派”(包含支持变法的神宗皇帝)排斥、贬逐持异议的御史台谏官和重臣,是持批判态度的。初读此传,愚夫也十分认同。但在旁涉其他相关史料和学人的研究著作——如罗家祥《朋党之争与北宋政治》(华中师范大学出版社,2002年1月版)、虞云国《宋代台谏制度研究》(上海人民出版社,2014年8月版)等后,觉得林语堂的观点仍有失偏颇。

林语堂先生认为,宋代御史台的监督作用,“与现代的新闻舆论大致相似”。其实问题并不如此简单。御史台本质上仍是皇权、人治的工具。对御史台官员的任用,对其谏议是采纳还是拒绝,全在皇上的耳朵是张开的还是闭着的,全在皇上喜欢谁或厌烦谁,对皇权并不起任何制衡作用。皇上要用谁,即使你弹劾该人的奏章击中要害,也可以充耳不闻;皇上不想用谁,即使你的弹劾奏章“风闻言事”、无中生有,也照样借“刀”将某官员搞掉。宋王朝皇帝蓄意采用“异论相搅”的策略,使政见相左乃至怀有敌意的大臣共处一朝,相互牵制,以此消除重臣权力对专制君主集权的潜在威胁。(罗家祥《朋党之争与宋代政治》第7页,华中师范大学出版社,2002年1月版)而宋代御史台官员的病态人格,也使御史台成为政治体制中的一个“怪胎”:官员“必以诋讦而去以为贤,习以成风”,为达此目的,常常用语刻毒而无事生非,甚或编造谎言进行人身攻击,将对方置于死地。欧阳修、王安石、苏东坡都曾受到过类似的攻讦。宋神宗、王安石主政时,因为每有新政出台即朝议汹汹,但又不见有人提出消除弊政的具体措施,只得调整、贬逐御史台官员,使得新政得以贯彻,在当时情势下并无不妥。

对御史台官员的更换、调整、贬黜,成为北宋朋党之争的一个普遍手段,既非从王安石任相开始,也未因王安石的离去而终止。在司马光任相尽废新法、实行“元佑更化”时,同样也是任用一批拥护废除新法的官员,使得“更化”畅通无阻。

在梁启超眼中,王安石的道德文章、执政能力都是超凡的:“其德量汪然若千顷之陂,其气节岳然如万仞之壁,其学术集九流之粹,其文章起八代之衰,其所设施之事功,适应于时代之要求而救其弊。”“若乃于三代之下求完人,惟公庶足以当之矣。”(梁启超《王安石传》第5页,商务印书馆,2018年1月版)王安石是不是梁启超所说的那样的“完人”,且容再议。但梁启超著《王安石传》,并未如林语堂那样,用同为伟人的苏东坡来做“垫脚石”,无疑要比林版《苏东坡传》高明多了。

王安石辞世后,苏东坡在为皇上起草的《赠王安石太傅敕》中,高度赞扬王安石:“朕式观古初,灼见天命。将有非常之大事,必生希世之异人。使其名高一时,学贯千载:智足以达其道,辩足以行其言;瑰玮之文,足以藻饰万物;卓绝之行,足以风动四方。用能于期岁之间,靡然变天下之俗。具官王安石,少学孔孟,晚师瞿聃。罔罗六艺之遗文,断以己意;糠秕百家之陈迹,作新斯人。属熙宁之有为,冠群贤而首用……”(《苏东坡文集》第2217页,北京燕山出版社,2009年12月版)林语堂先生不会认为,东坡笔下皆违心之语吧?

“在朝不蓄势,在野不蓄财”,这是流行于民间的对王安石的赞誉,可谓点睛之语,精彩至极。

林版《苏东坡传》可以不看了。期待新的史学、文学大家,重写一部高品质的苏东坡传。