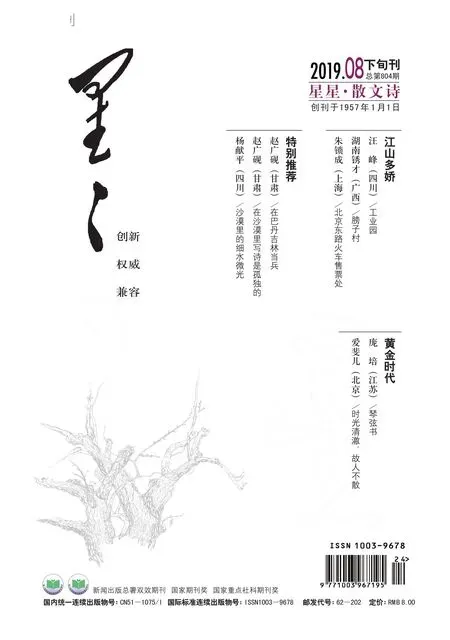

沙漠里的细水微光

——赵广砚印象记

杨献平(四川)

赵广砚在巴丹吉林沙漠当兵。我以前也在那里。论起来,我和他是战友的关系,尽管一前一后走进沙漠。他从山东聊城,我从河北沙河。期间隔了十年的样子。现在,赵广砚依旧在风沙连天、自成系统的巴丹吉林沙漠当兵,我则于几年前来到成都。环境变了,内心生活和秩序也变了。所幸的是,我和赵广砚都喜欢读书,写文章。这在不需要文学青年的基层部队,是一种奢侈的爱好。记得在巴丹吉林沙漠的时候,我和赵广砚等一小撮人,偶尔会聚一下。聊文学、美术和书法,也说一些和自己非常遥远的家事。

在沙漠,人少,同道更少。一个人的写作另类得销魂蚀骨。赵广砚等人的到来和结识,于我心里有一种欣慰之感。是他们,在很多时候给予了一个文学写作者寥落的温暖,还有吹弹可破的半斤尊严。

文学毕竟是一种正当的个人爱好,只要你愿意,就可以做下去,不需要科研经费,也不需要聆听指示要求,按照文学的基本规律,把它当成一个人的事业去做就可以了。起初,赵广砚给我看他一些诗歌作品。那时候,他的诗歌写作还在大众娱乐性和公众性的话语范畴之内。我第一个告诉他的,好像就是要用自己的语言,不要和你日常写电视新闻稿件一样,也不要把诗歌与歌词视为同类。赵广砚好像听进去了,也好像没听进去。

如此这般,几年过去了。我依然如故,赵广砚也依然如故。诗歌,散文,小说,虽然少,甚至低劣,但在巴丹吉林沙漠,已经算是星火燎原了。赵广砚诗文兼修,有的诗歌写得令人心有安慰。这使我觉得,赵广砚的坚持是有成效的,诗歌写作也逐渐有了一种照射人心的“光亮”和“温度”。

平心而论,可能是因为工作劳累(他每天扛着摄像机在方圆几百公里的区域内奔波),无暇思考,再加上写新闻稿频繁的缘故,长期以来,赵广砚的话语系统始终没有很好的转换。使得他的诗歌写作一直在歌词和朗诵诗之间徘徊。而通观近两年来他创作的一些诗歌,尤其是爱情题材,则显示出他可以写得更好的那种才情和能力。

这可能是我第一次夸赵广砚的诗歌,更从内心觉得了欣喜。文学这个行当,始终是个人的天赋、才识和造化在起作用,这世上多一个文学写作者,就多一个好人。对巴丹吉林沙漠和我而言,有赵广砚这样的后来者,是一种莫大的幸运。令我高兴的是,赵广砚是一个坚定的文学书写者。我再打击他,他都没有放弃文学阅读和写作,且愈发坚定,也在坚定之中,拿出了实绩,这才是真正叫人刮目相看的。

现在,赵广砚仍旧在巴丹吉林沙漠,作为一名军人,风沙大漠与铁血氛围可以塑造其精神,偏僻孤独的心灵和现实生活可以丰盛其内心和灵魂。如果赵广砚继续这么颖悟和坚持下去,他的诗歌写作,一定会更加令人刮目相看,也过目难忘。沙漠浩大,四野茫茫,雄浑之中,正是那些不起眼的细水微光,才使得它富有独特美感和传奇意味。