职业人格视觉下大学生就业能力培养策略探析

朱德超 周继芳

摘要:大学生就业能力是大学生个体具有的一系列与职业有关的知识技能和个性特征综合而成的素养。从职业人格的角度,分析用人单位、高校和大学生的实际能力需求,提出职业观念、职业技能、职业潜能三部分共同构成的大学生就业能力结构。分析当前大学生就业能力在职业观念、职业技能、职业潜能三方面存在的不足和原因,提出树立终身发展理念、构建培养体系、建立跟踪反馈机制等举措,为大学生就业能力提升提供有益的借鉴。

关键词:大学生;就业能力;职业人格

中图分类号:G647文献标志码:A

文章编号:2095-5383(2019)04-0089-06

The Study on Training Strategies of College Students Employability

from the Perspective of Professional Personality

ZHU Dechao, ZHOU Jifang

(Chengdu Medical College, Chengdu 610500,China)

Abstract:College students employability is a kind of literacy, which is a combination of a series of career-related knowledge, skills and personality traits. From the perspective of professional personality, the demands of the employers, colleges and students for practical ability was analyzed in this essay, and the employability structure consisting of professional ideology, professional skills and professional potential was proposed., The current deficiencies and causes of college students employability in terms of occupational concepts, vocational skills and career potential were analyzed, and the idea of establishing a lifelong development concept, constructing a training system, and establishing a tracking and feedback mechanism was put forward, and then all this will provides some useful references to the cultivation of college students employability.

Keywords:college students; employability; professional personality

教育的本质是培养人的活动,教育的目的在于健全人格、促进人的全面发展。经过教育培养出来的人,不仅能适应社会的现实需求、推动社会的发展,更要能健康、快乐、幸福地生活。培养大学生具备相应的就业能力,找到一个符合自身兴趣、理想、价值观的工作岗位,是大学生们开启幸福人生的前提,也是高校工作者们的重要任务。2019届全国普通高校毕业生达到834万人[1]。伴随着大学毕业生人数的快速飙升,也出现了一个又一个的“史上最难就业季”。党的十九大报告强调“就业是民生之本”,提出“实现更高质量和更充分就业”。在欧洲,各国共同发表了《索邦联合宣言》和《波隆那宣言》,将大学生就业能力作为高等教育改革的主要目标,力求 “人职匹配”[2]。因此,提升大学生的就业能力,将就业能力与职业人格培养相结合,将“找工作”与大学生一生的职业生涯发展紧密结合起来,才能实现高质量的就业,这既是满足大学生对终生幸福生活的向往,也有利于实现大学生全面发展的教育目的,为社会经济持续健康发展提供人才支持。

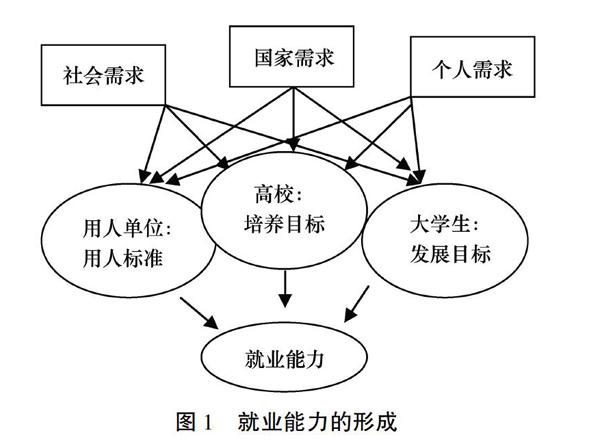

1 大学生就业能力的概念

就业能力的概念最早是英国经济学家威廉·贝弗里奇在1909年提出的[3]。此后,人们对“就业能力”的认识也在不断的深入和发展,由最初的获取工作的能力逐渐发展成为获取、保有工作,并在必要时重新获取工作的能力。这种认识的发展变化,其实质是人们对于特定时代背景下的社会经济结构、经济环境以及就业环境的发展变化的认识变化,反映了人们在不同时期对于人力资源的认识和理解。具体表现为相应的人才需求或人才标准。用人单位结合本单位的实际情况,把这种需求表现为单位的用人标准,在人才招聘时向社会公布。高校根据国家的要求,结合本校、本专业的特点,将这种需求表现为人才培养目标,通过人才培养方案、课堂教学、实践教学等加以实现。大学毕业生则结合自身实际,确立自身发展目标,通过提升个人能力、完善个人人格、形成社会认可的价值观等方式回应这种人才需求。这种人才需求或人才标准,通过用人单位和大学毕业生之间进行双向互动交流进行修正和完善,国家、社会和个人的需求也在交流中融合,最终体现在大学生的就业能力之上。比如人才招聘会,通过大学生的求职、用人单位的招聘、高校的参与,各方都会做出调整,从而形成公认的人才标准,这个标准最终确定了就业能力的具体内涵,见图1。

目前,国际劳工组织将就业能力定义为获得和保持工作、在工作中进步以及应对工作中变化的能力[4],认为它是一系列与职业有關的知识技能和个性特征综合而成的素养。应该说,在第四次工业革命即将到来的今天,就业能力已成为提升人力资源,增强国家核心竞争力的核心因素。

职业人格的概念由人格的含义拓展而来,是指一个个体人作为一个职业人主体,所具备的基本心理特征,它是与职业相关的兴趣、态度、情感、理想、价值观等因素的综合体。[5]职业人格不仅体现于人的社会职业活动中,也渗透在人的日常生活中,以个体的言、行、情、态加以表现,是个体从事一定职业、承担工作任务所必备的最核心的基本素质。

培养大学生的职业人格就是培养大学生具备合格“职业人”的心理品质和特征,具有合格大学生应有的世界观、价值取向、理想情操和行为方式,包含符合社会主流的价值取向和个体自我发展的需求。当大学生形成合格的职业人格后,在工作岗位上就能表现出稳定的行为方式、不竭的发展动力和积极的精神面貌,促进职业生涯发展;反之,则会阻碍个

体的职业生涯发展,影响个体工作、生活质量和水平。

2 职业人格视觉下大学生就业能力结构

国内外学者采用经验总结法、调查统计法、因子分析法以及扎根理论等多种方法对就业能力结构进行了研究,分别构建了二维、三维、四维、五维等的结构模型,虽然没有形成统一结构判断,但有一点是明确的:就业能力与职业紧密联系,可以通过教育加以提高。[6]本文从职业人格角度,以获得工作、保持工作以及良好职业发展的能力为核心构建大学生就业能力结构,并建立相应的能力培养模型。

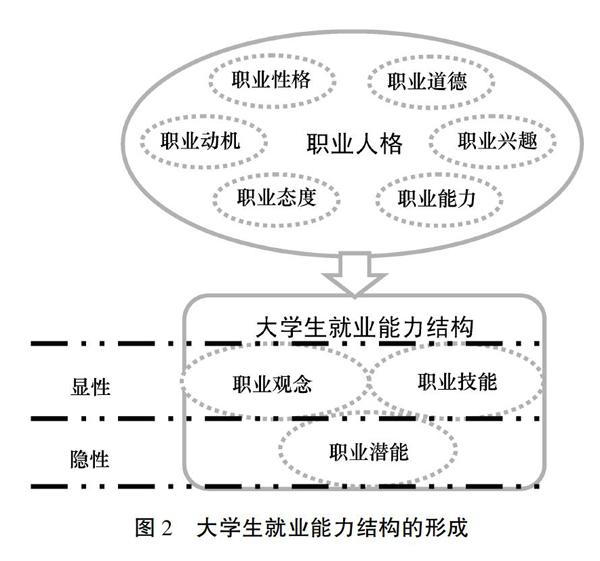

我们认为:大学生就业能力是由多项能力组成的一个复杂体系,大学生就业能力包括显性能力和隐形能力两个维度,含职业观念、职业技能和职业潜能3个模块。其中,职业观念和职业技能为显性能力,职业潜能为隐性能力,见图2。

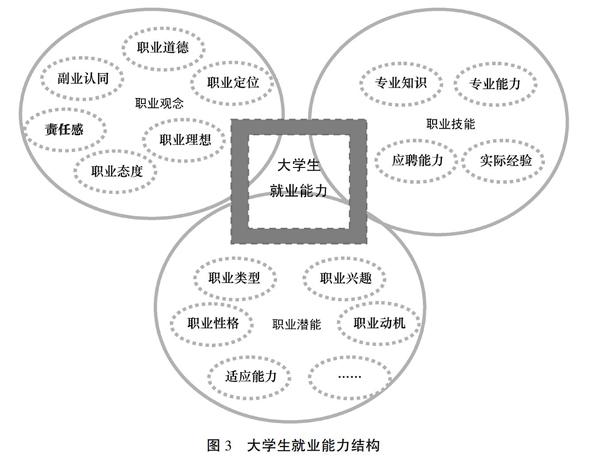

大学生职业观念是指大学生对自己职业选择、判断和评价的一种态度和信念,其核心是大学生价值观的体现。包括职业认同、职业定位、职业理想、职业道德、职业态度、责任感等,体现个体职业意愿,表现为大学生“想干什么”“愿意干什么”的问题。在实际工作中,体现为职业道德和职业态度方面的表现。如踏实勤奋、认真敬业、进取心强、主动性强、有热情、诚实守信、能吃苦耐劳、服务意识强、能承受工作压力等。[7]当大学生找到符合自己职业观念预期的工作岗位时,很容易形成与用人单位相同的发展愿景,确立自己的理想追求和奋斗目标,个体的工作积极性和主动性就高,做起事来就会得心应手,工作效率会比较高。当实际工作岗位与职业观念不符时,大学生就容易产生焦虑和愤怒,工作主动性降低,投入工作的精力减少,影响其工作绩效。

大学生职业技能是指大学生经过高等教育的培养后,具有的与职业相关的知识体系和技能水平,包括专业知识、专业能力、应聘能力、实践经验等,反映大学生毕业后“擅长干什么”的问题。在实际工作中,体现为大学生的岗位胜任力,即大学生符合岗位需求的专业技能和实践能力。大学生个人职业技能与就业岗位的匹配程度,也就是高校就业质量问题,受到大学、企业、社会及政府的高度关注,它在一定程度反映了社会人力资源供给水平,也反映着大学教育质量和水平。对用人单位而言,当大学生个人能力完全能胜任该岗位的要求,便能顺利开展工作,完成工作任务。反之,则无法胜任工作。 [8]

大学生职业潜能是大学生个体在职业方面特有的特质模式及行为倾向的统一体,是职业类型和职业动力的综合,直接影响着大学生的职业发展的高度和潜力,影响着大学生个体的幸福感,反映出大学生个性“适合干什么”“喜欢干什么”的问题。包括与职业相关的性格、兴趣、动机、适应能力、自我管理能力、沟通能力、学习能力、团队合作能力等特征。大学生职业潜能影响着大学生个人的职业定向和能力开发,是大学生择业和用人单位招聘人才时的重要依据。大学生对某种职业有浓厚的兴趣,可以更快地融入职业环境,进入角色,主动投入自身精力,个人潜在的创造性得到发挥,从而获得成功。研究表明,当个体所从事的工作与其兴趣相吻合时,他就能發挥其才能的80%~90%;相反,只能发挥其才能的20%~30%,还容易出现职业倦怠等现象,降低工作效率,出现离职行为。[9]

综上所述,职业观念、职业技能和职业潜能3个部分共同构成了大学生就业能力。职业观念和职业技能是显性就业能力,在用人单位进行人员招聘时即可考察到,通过直接观察、交谈、调查表测试等途径进行检测。如:专业知识与技能、语言及文字表达能力、信息技术能力、英语口语等。职业潜能为隐性就业能力,需要大学毕业生在用人单位工作中加以发现,如组织能力、领导能力、沟通及协调能力等。隐性能力对于大学毕业生职业生涯的发展高度和水平影响巨大,对工作效能也有重要影响。3个部分并不是孤立的组成,而是一个整体的组成,是一个大学生个体的就业能力的完整统一,见图3。

3 当前大学生就业能力的现状及原因

调查表明,大学毕业生就业能力相对不足是我国高等教育普遍存在的现象,原因在于在校大学生对自身就业能力的开发不足、高校开展就业能力培养不到位、社会相关机制的建立有所欠缺等[10]。从大学生就业能力结构来看,就业能力不足主要表现以下3个方面。

3.1 职业观念方面的不足

一是缺乏职业认同。大学生在选择专业前并没有做出职业规划,进入大学后不满意所学专业,职业认同度低。通过问卷调查发现:不了解所学专业的学生约占47%,有68%的学生想调换专业。仅有不到一半的大学生接受所学专业,相信本专业有发展潜力。[11]

二是职业定位不准确。不少大学生对自我认识不准确,追求舒适的工作环境、高额的工资待遇,不愿吃苦,不愿做基层工作,稍不顺心就跳槽。调查发现,约60%的大学生表示将在一、二线城市择业,就业目标集中在“公务员”“金融机构”“行政事业单位”“国有企业”等单位,不愿去小城市、欠发达地区,也不愿到“小微企业”就业。[12]

3.2 职业技能方面的不足

一是专业知识紧跟社会需求不够。在信息社会,知识和技术的更新速度都非常快,知识的时效性正在快速缩短,人才市场需求变化更快。2015年7月,国家职业分类大典修订工作委员会审议通过并颁布了新的《中华人民共和国职业分类大典》。与1999年版相比,新增347个职业,取消894个职业,实际减少547个职业,而大学专业教育中的专业设置和教育内容的更新速度明显滞后。

二是专业实践能力不足。大学生在大学中学到的专业知识与能力需要转化为适合工作岗位的工作能力才能为用人单位发挥价值。应届大学生的专业知识实际应用率不足40%,有的大学毕业生无法将知识转换为工作技能。我国大学生一般适应周期为1~1.5年才能独立完成工作,而发达国家的大学生到岗适应期是在2~3个月。[13]

三是求职应聘能力不足。大学生的求职应聘的意识和能力不足的问题依然普遍存在。如就业信息查询、简历撰写和投递等基本能力有所欠缺。一些大学生能掌握应对面试的技巧和能力不够,以至于影响到求职就业。

四是实际经验偏少。因安全问题、成本问题、协作问题等,大学生的社会实践和实习实训往往流于形式。笔者对某高校公共事业管理专业2018届毕业生进行调查发现,参加过社会实践的大学生不足43%,超过65 %的学生缺少社会实践经验和能力。

3.3 职业潜能方面的不足

一是职业兴趣不足,职业发展缺乏后继动力。部分大学生在长期的学生生涯中形成了盲目和随大流的习惯,找到的工作不符合自己的职业类型和职业兴趣,缺少工作热情,职业发展缺乏后继动力。

二是职业意识淡薄。对本职工作缺乏忠诚度,责任心缺失,随意性大;人际交往能力弱,关注自身利益较多;自我管理能力、沟通能力、团队合作能力等欠缺。

三是缺乏创新意识和创新能力。创新意识、独立意识欠缺,创新内在毅力不足,创新实践能力不强。许多大学生考虑问题和处理问题的方法千篇一

律,没有新意和突破,不能给用人单位带来新鲜活力。

4 培养大学生就业能力的策略

4.1 树立大学生就业能力的终身发展理念

大学生就业能力的高低,决定着大学生是否能拥有理想的工作岗位,直接影响着个人终身的幸福感。生涯发展理论强调,要结合社会发展的需要和大学生的个性特征和能力水平,有计划、有目的地对大学生进行职业生涯教育,不仅让大学生掌握社会生存的技能,更要提高其综合素质,特别是职业人格的塑造。高校在进行人才培养时,一定要树立终身教育理念,从大学生一生的职业生涯发展的角度,把学校的办学理念和人才培养定位与社会实际需求相结合,逐步完善人才培养模式。通过完善的职业生涯教育培养大学生就业能力, 为大学生拥有一个理想的工作岗位,获得生存的物质条件奠定基础,实现幸福人生。

4.2 构建大学生就业能力培养体系

大学生就业能力的培养是一个复杂的过程,涵盖大学教育中的课堂教学、课外活动、社会实践等各个方面,应该融入大学生教育的全过程。具体来说,以职业素养与生涯发展、专业知识与职业技能两大板块为主体,构建一个完整的教育体系。其中,职业素养与生涯发展板块重在培养大学生的职业观念和职业潜能,引导大学生发现自我,确定发展目标,规划人生发展路径;专业知识和职业技能板块重在培养大学生的专业知识和专业技能,提升大学生符合企业招聘职位或岗位要求的专业实践能力,见图4。

4.2.1 加强职业素养与生涯发展能力培养。

通过开设“职业生涯与发展规划”“就业指导”等课程,开展“大学生职业生涯规划大赛”“企业文化进校园”、大学生模拟招聘会、“大学生简历设计大赛”等活动,组织“公民道德”“心理健康”等为主题的学习教育活动和勤工助学活动,引导大学生认识自我、了解社会,明确自身职业发展目标,确定终身职业发展规划,培养良好的职业道德、法制意识、敬业精神和责任意识,增强创新意识以及团队合作能力;解决大学生“想干什么”“喜欢干什么”“适合干什么”的问题。

提升大学生的职业素养和做好大学生的职业生涯规划,是提升大学生就业能力的前提和动力源,也是高校大学生教育工作的重要组成部分。思想決定行动。明确了奋斗目标,有了发展途径和规划,大学生才会积极主动的投入到各种教育活动中来,实现自身的发展和提高。

4.2.2 加强专业知识与职业技能培养。

将就业能力培养理念融入课堂教学,完善人才培养方案,加强实践教学,切实提升大学生的专业知识和职业技能。建立专业素质拓展工作平台,鼓励大学生参加各类大学生专业竞赛、建立专业知识课外学习兴趣小组,开展各类科普活动、报告会、论坛交流活动等,培养大学生专业知识、专业能力、实践经验等,提升其知识结构和能力水平,获得与职业岗位相匹配的就业能力,解决大学生毕业后“擅长干什么”“能干什么”的问题。

掌握与岗位相应的专业知识和职业技能,是提升大学生就业能力的核心工作。当前我国高校教育普遍存在重理论教育而实践环节不足的问题,导致毕业生难以满足岗位要求。从这个角度看,培养就业能力的活动应成为高校专业教学体系的一项核心部分,而不是理论教学的附属。

4.3 建立大学生就业能力跟踪反馈机制

由学校就业管理部门和学生管理部门,定期开展用人单位对本校毕业生的工作表现、知识能力、综合素质、工作态度等方面的评价,再进行科学分析,从而评估出社会对毕业生的认可程度,以及毕业生对学校教育的满意程度。反馈结果将是学校进一步调整和完善人才培养目标、培养过程的重要依据。

5 结语

人格是大学生个性特征的核心要素。将大学生的职业人格培养与大学生就业能力培养有机结合起来,在大学生的专业教育和日常教育管理中贯穿职业生涯规划教育,结合社会发展的需求和个体的性格特征、能力发展情况,有计划、有针对性地进行教育,能有效推动大学生个体的职业生涯发展,提高就业能力。同时,也将推动了教育工作者转变教育思想,从学校本位观向学生本位观转变,从重结果向重过程转变,从关注群体就业向关注个性化就业转变,促进了学校人才培养质量的提高。

参考文献:

[1]教育部.2019届全国普通高校毕业生就业创业工作网络视频会议召开[EB/OL].(2018-11-28)[2019-07-23] .http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/moe_1485/201811/t20181128_361821.html.

[2]ADELA G A, VELDEN R V D . Competencies for young European higher education graduates:labor market mismatches and their payoffs[J]. Higher Education, 2008, 55(2):219-239.

[3]束梅玲. 基于就业能力模型的高职院校IT学生就业能力培养[J]. 教育与职业,2014(36):94-96.

[4]王霆,曾湘泉,杨玉梅.提升就业能力解决大学生结构性失业问题研究[J]. 人口与经济,2011(3):49-56.

[5]雷小波. 高职学生职业人格刍议[J]. 职业教育研究,2014(8):15-17.

[6]程玮. 大学生就业能力理论模型与研究工具的开发:基于150家企业和7所高校本科生实证分析[J]. 高教探索,2016(5):78-85.

[7]戴谷芳. 从企业招聘要求看财经类高职教育人才培养[J]. 中国职业技术教育,2011(17):36-39.

[8]李卫卫,刘薇. 试论企业人才招聘新理念[J]. 石家庄职业技术学院学报,2010(5):50-52.

[9]赵东芝,施俊琦. 霍兰德职业性向理论在人力资源管理中的应用[J]. 人才资源开发,2006(12):46-48.

[10]张娇林. 大学生就业能力的理论分析及培养途径研究[J]. 中国电力教育,2014(12):20-23.

[11]蔡安,宋盈. 职业生涯理念下大学生就业能力开发[J]. 教育与职业,2015(25):71-73.

[12]傅剑. 基于胜任力模型的大学生就业能力培育研究[J]. 经济论坛,2013(6):158-162.

[13]张娇林. 大学生就业能力的理论分析及培养途径研究[J]. 中国电力教育,2014(12):20-23.

收稿日期:2019-09-04

基金項目:四川养老与老年健康协同创新中心项目(YLZBS1511);四川省教育厅思想政治教育研究课题(高校辅导员专项)(CJSFZ17-16);成都医学院教改项目(JG201825)。

第一作者简介:朱德超(1973—),男,副研究员,硕士,研究方向:高等教育学;心理学;思想政治教育。

通信作者简介:周继芳(1972—),女,副教授,硕士,研究方向:高等教育学;生物医学工程,电子邮箱:zhoujifangxc@126.com。