松瘿小卷蛾及其寄生蜂对落叶松挥发物的嗅觉行为反应

狄贵秋,李 杰,卢旭弘,孟昭军,严善春,*

1 东北林业大学林学院,哈尔滨 150040 2 东北林业大学森林生态系统可持续经营教育部重点实验室,哈尔滨 150040 3 大兴安岭森保站,加格达奇 165000

在植食性昆虫与植物间的化学通讯系统中,植物释放的特定挥发性物质能够诱导昆虫定位寄主、选择适宜的产卵场所或对植物产生逃避行为,也可为寄生蜂定位寄主栖境提供线索[1-2]。前期大量行为学试验表明,无论是植食性昆虫还是寄生蜂都能对植物挥发物产生趋向反应。例如,Tang等[3]研究发现桑树挥发物对美国白蛾(Hyphantriacunea)有引诱和定位作用,其植食性诱导的挥发物也能吸引寄生天敌白蛾周氏啮小蜂(Chouioiacunea)。张宇皓等[4]也发现水稻挥发物对二化螟(Chilosuppressalis)及其寄生性天敌二化螟盘绒茧蜂(Apanteleschilonis)与稻虱缨小蜂(Anagrusnilaparvatae)均具有引诱作用。而昆虫及寄生蜂对植物挥发物的识别和响应,是影响森林害虫综合治理或害虫监测效率的重要因素[5]。例如,信息化学物质作为天敌昆虫远距离定向寄主栖息地以及近距离定位寄主所依赖的重要信号,在生物防治中,是决定寄生蜂对害虫控制效力的主要因子之一[6-7]。此外,受寄主生境化学信号的影响,寄生蜂在寻找寄主昆虫时会对寄主生存环境表现出一定的偏好性,如对寄主昆虫在喜食植物上的寄生率显著高于非喜食植物[8-10]。因此,研究昆虫及其天敌对寄主植物挥发物的行为反应,对有效防治害虫有着重要意义。

松瘿小卷蛾(Cydiazebeana)是鳞翅目(Lepidoptera)卷蛾科(Tortricidae)落叶松人工幼林的重要枝梢害虫,主要危害落叶松人工林当年生主梢和主干上新生侧枝基部的皮层及韧皮部,引起流脂和瘿状膨大,严重时可导致主干分叉、干形不良,以及多梢现象,甚至造成幼树从被害部位以上枯死[11],其在人工林中的发病率是天然林发病率的3.84倍[12]。近年,松瘿小卷蛾在黑龙江省的中东部地区及大兴安岭地区发生较重[12],危害严重林块被害株率可达100%,危害较轻林块平均被害株率也达70%以上[11-12],严重影响人工育林及落叶松的更新造林。小卷蛾革腹茧蜂(Ascogasterolethreuti)和卷蛾长体茧蜂(Macrocentrussp.)均属膜翅目(Hymenoptera)茧蜂科(Braconidae)昆虫,是松瘿小卷蛾幼虫的两种寄生性天敌,可应用其在林间对该害虫进行生物防治,但二者的寄生率均仅在10%—45%之间。为确定松瘿小卷蛾对寄主的定位习性,以及提高寄生蜂对松瘿小卷蛾的防治效果,本文通过研究松瘿小卷蛾及其2种寄生蜂对兴安落叶松(Larixgmelinii)9种挥发物的行为反应,探索挥发物在松瘿小卷蛾产卵定位中的作用,以及寄生蜂对松瘿小卷蛾寄生定位的增强作用,进而为开发昆虫行为调控剂,以及利用化学生态措施防控害虫提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 供试昆虫

松瘿小卷蛾及其天敌采自黑龙江省大兴安岭营林局科研站落叶松林内。5月下旬将被害的落叶松枝条采下带回实验室,将其两端封蜡,放于60目养虫网内,待其羽化。

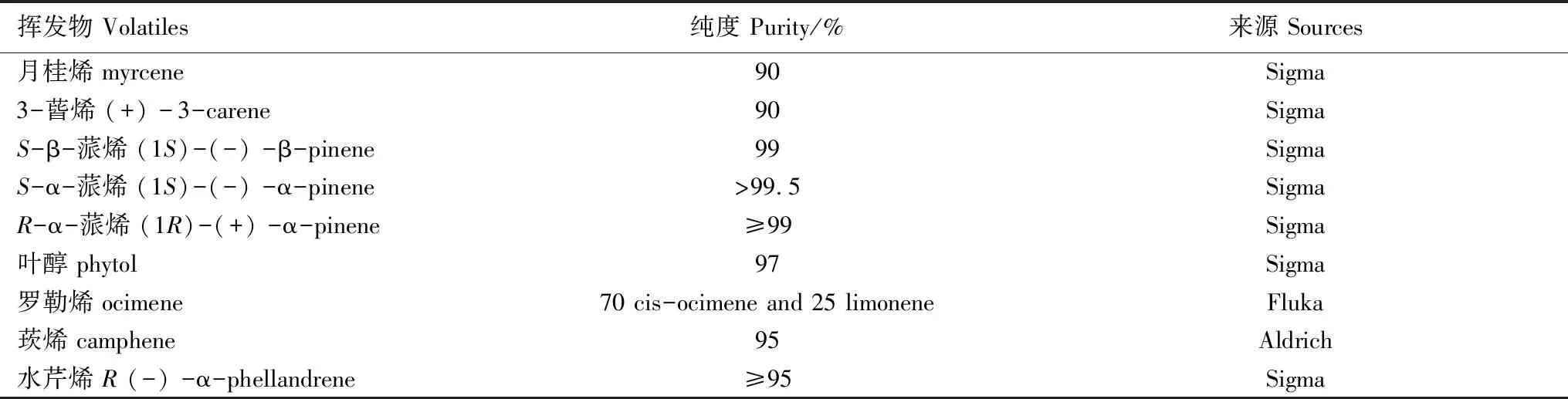

1.2 落叶松挥发物

依据前期研究测定结果[13],从测得的37种挥发物中选取针叶树主要挥发性化合物萜烯类,且同时为落叶松中含量较高的9种主要组份作为气味源(见表1),并将这9种挥发物的标样物质均配制成4×10-4、4×10-3、4×10-2和4×10-1mol/L 等4个浓度梯度的石蜡溶液,在漩涡混合器上混合均匀,以石蜡油为对照。

1.3 松瘿小卷蛾及寄生蜂对9种挥发物的嗅觉行为反应

生物测定装置为改进的自制Y型玻璃管,其两侧臂等长10cm,夹角75°,内径2.5cm;适应臂长20cm,内径3cm;锥形瓶陷阱底部直径8cm。两侧臂分别用硅胶管依次连接锥形瓶陷阱、气体采样仪(QC-1B型,北京市劳动保护科学研究所)及活性炭空气过滤装置。将Y型管嗅觉仪置于通风厨中,其上为两盏40 W荧光灯,与Y型管平行,使光线均匀。测试前,开启试验室的排气扇换气2h。测试时,以2cm2滤纸上滴10μL挥发物作为气味源,对照组滴10μL石蜡油,分别置于锥形瓶内。有气味源的一侧为处理臂,另一侧为对照臂。调节气体采样仪的气体流量为400mL/min。

表1 落叶松挥发物名称、纯度及来源Table 1 Names,purity and sources of larch volatiles

取新羽化的未交配松瘿小卷蛾雌、雄成虫,从引虫口单只引入。生测行为选择标准为:在5min内成虫飞入侧臂超过2.5cm,并保持1min,则认为对壁内物质有趋向反应,否则认为无反应[14-15]。每种物质每种浓度测试30只,为避免光线、气流等可能造成的误差,每测试3只调换一次Y型管两侧臂方向,并更换新的锥形瓶及滤纸。同种物质测试浓度按从低到高顺序进行。更换不同物质气味源时用酒精擦拭Y型管,自然晾干以消除残留气味。

对两种寄生天敌小卷蛾革腹茧蜂和卷蛾长体茧蜂的生测方法同上,不分雌雄。

1.4 数据统计及分析

生测反应的驱避率、引诱率及反应率,公式[16]如下:

驱避率=(对照臂内总虫数/测试总虫数)×100%

引诱率=(处理臂内总虫数/测试总虫数)×100%

反应率=(对照臂内总虫数+处理臂内总虫数)/测试总虫数×100%

以χ2检验分析生测试验中挥发物对松瘿小卷蛾及寄生蜂诱引、驱避的差异显著性。

2 结果与分析

2.1 松瘿小卷蛾成虫对落叶松挥发物的嗅觉行为反应

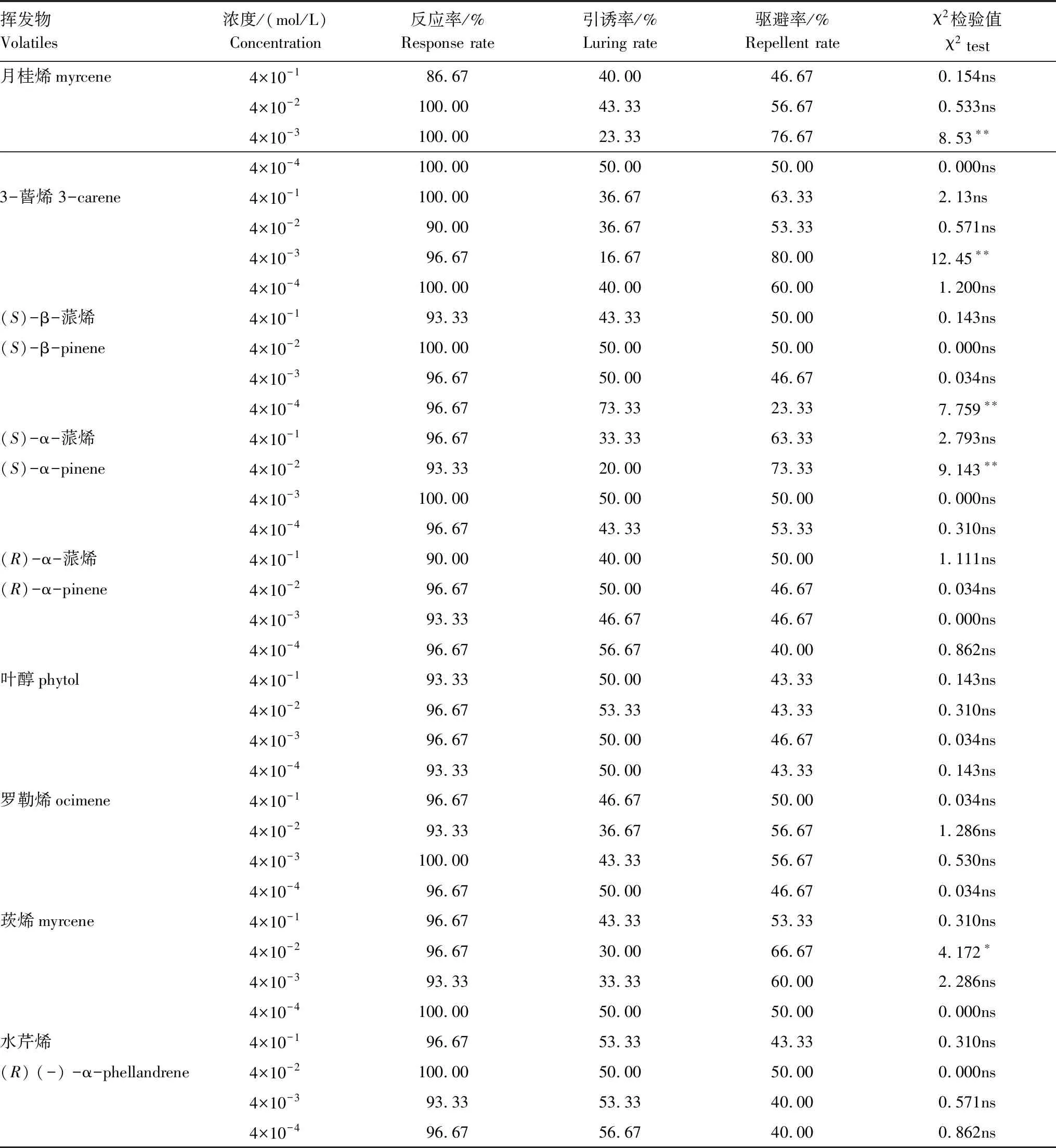

松瘿小卷蛾雌、雄成虫对落叶松的9种挥发物均能产生嗅觉行为反应,且反应率都在85%以上,但响应趋势因挥发物种类和处理浓度而异(表2,表3)。由表2可知,对于松瘿小卷蛾雌成虫,月桂烯、罗勒烯均仅在浓度为4×10-2mol/L时表现为显著的驱避作用,且驱避率分别为引诱率的4.80、2.22倍,而3-蒈烯在该浓度时表现为显著的引诱作用,引诱率为驱避率的3.14倍,莰烯仅在浓度为4×10-3mol/L时表现为显著的驱避作用,且驱避率为引诱率的2.33倍;水芹烯仅在浓度为4×10-3mol/L时才产生引诱反应,表现为引诱率极显著高于驱避率,为驱避率的4.60倍(P<0.05)。(R)-α-蒎烯在浓度为4×10-1mol/L时表现为显著的驱避作用,驱避率是引诱率的2.22倍,而在4×10-4mol/L时表现为显著的引诱作用,引诱率是驱避率的3.37倍(P<0.05)。其余挥发物及浓度对松瘿小卷蛾雌成虫均未产生显著的趋向作用(P>0.05)。

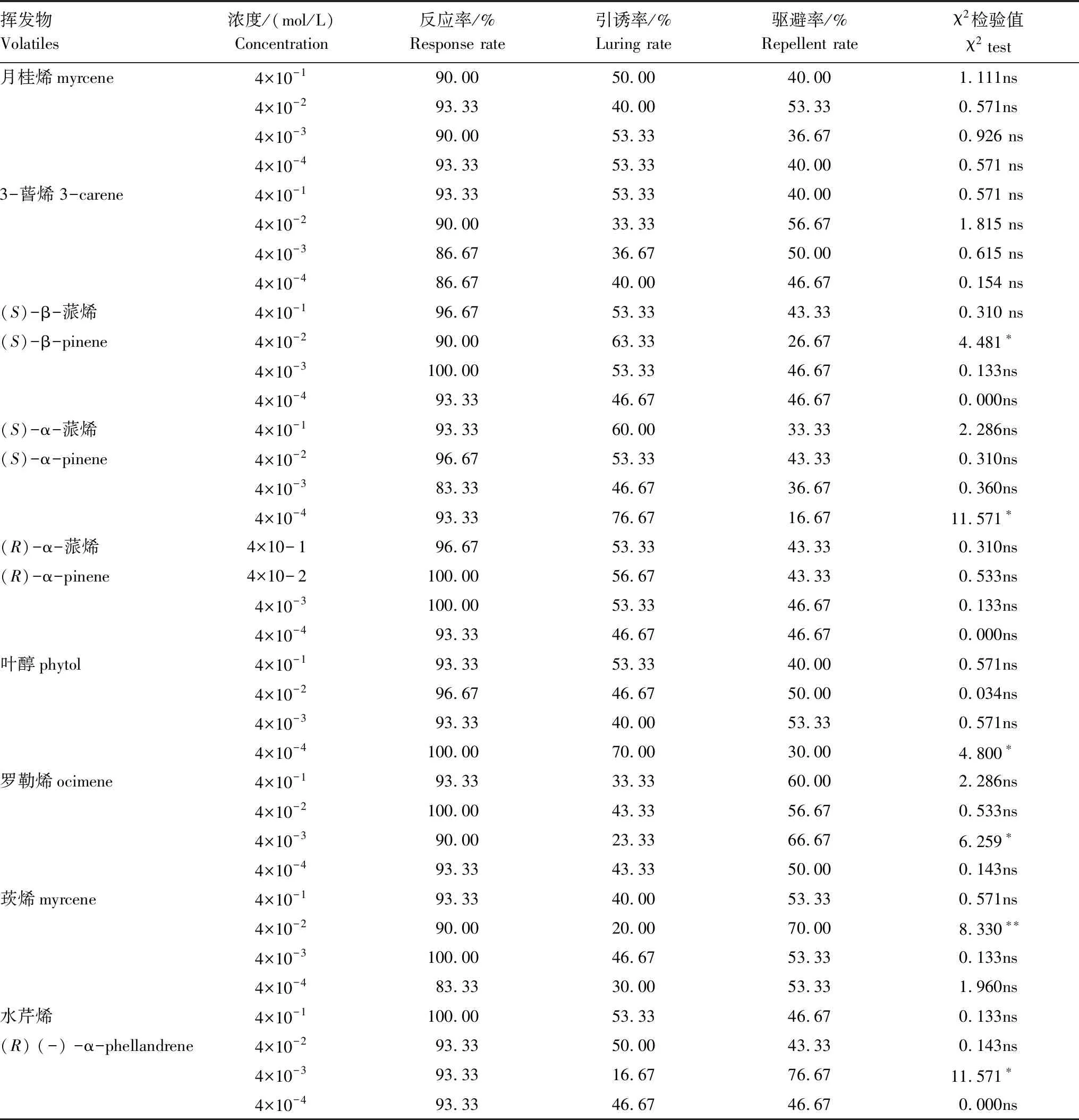

由表3可知,对松瘿小卷蛾雄成虫,浓度为4×10-3mol/L的月桂烯和3-蒈烯,以及浓度为4×10-2mol/L的S-α-蒎烯和莰烯均表现为显著的驱避作用,且驱避率依次为引诱率的3.29、4.80、3.67和2.33倍;在浓度为4×10-4mol/L时,(S)-β-蒎烯表现为显著引诱作用,且引诱率是驱避率的3.14倍(P<0.05);其余挥发物及浓度对松瘿小卷蛾雄成虫均未产生显著的趋向作用(P>0.05)。

表2 松瘿小卷蛾雌成虫对9种挥发物成分的嗅觉行为反应Table 2 Olfactory responses of C.zebeana female moths to the nine volatiles

注:“ns”表示P>0.05,“*”表示P<0.05,“**”表示P<0.01

表3 松瘿小卷蛾雄成虫对9种挥发物成分的嗅觉行为反应Table 3 Olfactory responses of C.zebeana male moths to the nine volatiles

“ns”表示P>0.05,“*”表示P<0.05,“**”表示P<0.01

2.2 松瘿小卷蛾两种寄生蜂对落叶松挥发物的嗅觉行为反应

小卷蛾革腹茧蜂和卷蛾长体茧蜂成虫对落叶松的9种挥发物均能产生嗅觉反应,反应率都在85%以上,但响应趋势也因挥发物种类和浓度不同而异(表4,表5)。由表4可知,对小卷蛾革腹茧蜂,浓度为4×10-2mol/L的(S)-β-蒎烯,以及4×10-4mol/L的(S)-α-蒎烯和叶醇均表现为显著的引诱作用,引诱率依次为驱避率的2.37、4.60和2.33倍;而浓度为4×10-3mol/L的罗勒烯和水芹烯,以及4×10-2mol/L的莰烯均表现为显著的驱避作用,且驱避率依次为引诱率的2.86、4.60和2.33倍(P<0.05);其余挥发物及浓度对小卷蛾革腹茧蜂均未产生显著的趋向作用(P>0.05)。

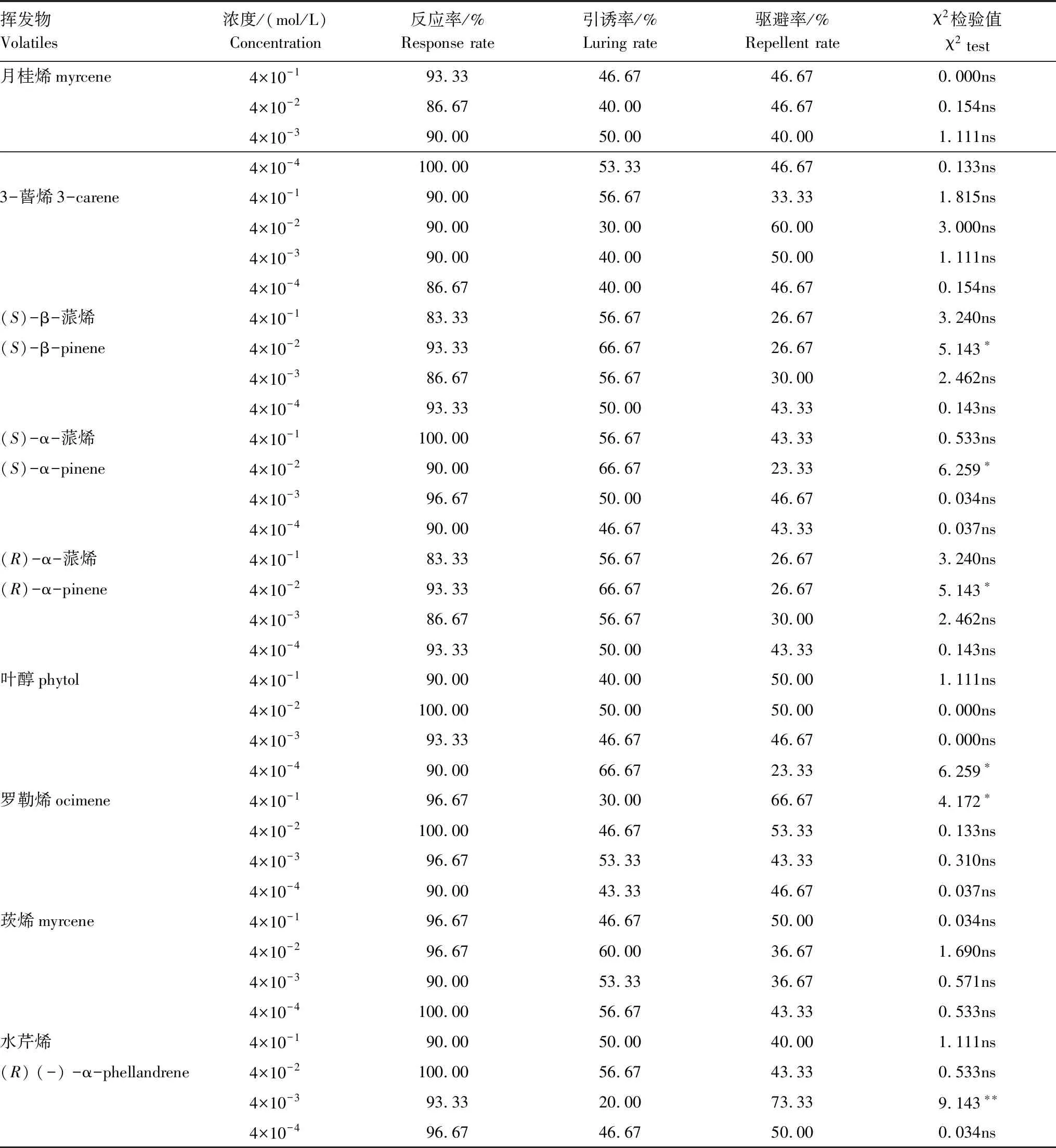

由表5可知,对卷蛾长体茧蜂,浓度为4×10-2mol/L的(S)-β-蒎烯、(S)-α-蒎烯和(R)-α-蒎烯,以及浓度为4×10-4mol/L的叶醇均表现为显著的引诱作用,引诱率依次为驱避率的2.50、2.86、2.50和2.86倍;浓度为4×10-1mol/L的罗勒烯以及4×10-3mol/L的水芹烯表现为显著驱避作用,且驱避率依次是引诱率的2.22和3.67倍(P<0.05);其余挥发物及浓度对卷蛾长体茧蜂均未产生显著的趋向作用(P>0.05)。

表4 小卷蛾革腹茧蜂对9种挥发物成分的嗅觉行为反应Table 4 Olfactory responses of A.olethreuti to the nine volatiles

“ns”表示P>0.05,“*”表示P<0.05,“**”表示P<0.01

表5 卷蛾长体茧蜂对9种挥发物成分的嗅觉反应Table 5 Olfactory responses of Macrocentrus sp.to the nine volatiles

“ns”表示P>0.05,“*”表示P<0.05,“**”表示P<0.01

3 结论与讨论

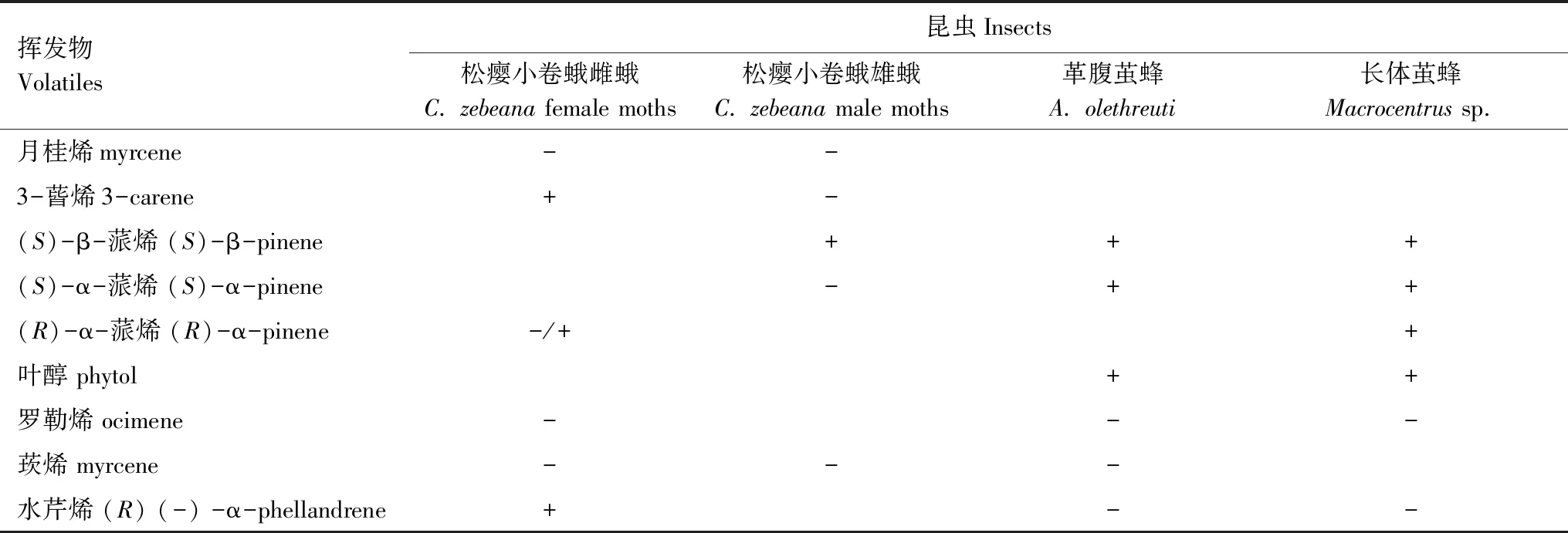

寄主植物挥发物因浓度和种类不同,可能对害虫及其天敌共同产生引诱或驱避作用[17],且同一种植物挥发物可能具有多种功能[18]。本研究发现,可对雌蛾产生驱避作用的挥发物为月桂烯、罗勒烯、莰烯,3-蒈烯对雌蛾表现为引诱作用,而(R)-α-蒎烯表现为低浓度引诱高浓度驱避;可对雄蛾产生驱避作用的挥发物为月桂烯、3-蒈烯、(S)-α-蒎烯、莰烯。对两种寄生蜂,(S)-α-蒎烯表现为引诱作用,罗勒烯表现为驱避作用,月桂烯无定向作用,叶醇表现为引诱作用而对松瘿小卷蛾无定向作用,莰烯对卷蛾革腹茧蜂有驱避作用(表6)。因此,在本研究所测定的9种挥发物中,月桂烯、叶醇和(S)-α-蒎烯可驱避松瘿小卷蛾危害,并引诱天敌,提高寄生天敌对害虫的定位能力。有研究发现当落叶松受到松毛虫危害时,月桂烯、α-蒎烯的释放量会增加[19],干扰松毛虫产卵,达到防御植食害虫的作用[20],由此可以推断月桂烯、α-蒎烯很可能是落叶松释放的主动防御物质。

表6 松瘿小卷蛾及两种寄生蜂对9种落叶松挥发物趋向行为反应总结Table 6 Summary on olfactory responses of C.zebeana adults and wasps to the nine volatiles from larch

“+”表示引诱,“-”表示驱避。Note:“+” mean attractive “-” mean repellent

推拉策略防治法的基本原理是利用行为调控因素,将害虫“推”离或将害虫天敌“拉”至被保护区域,同时,利用相应行为调控因素将害虫“拉”至诱饵区域杀灭[21-22]。现有大量研究表明[23-26],在农林生态系统中,采用推拉策略,将昆虫信息素、驱避剂和引诱剂联合使用能够显著提升防治效率,并且可大量降低化学农药的使用,是IPM的一种有效工具。农业上,利用报警信息素(E)-β-法尼烯(EBF)和水杨酸甲酯(MeSA)结合,防治豌豆(Pisumsativum)和小麦(Triticumaestivum)免受蚜虫(Acyrthosiphonpisum,Metopolophumdirhodum,Sitobionavenae,Rhopalosiphumpadi)危害已取得显著成效[23],此外,推拉策略对防治棉铃虫(Helicoverpaarmigera)[24]、点蜂缘蝽(Riptortuspedestris)[25]、灰茶尺蠖(Ectropisgrisescens)[26]等害虫也具有显著效果及潜力。目前在林业上,推拉策略防治法也取得一定成效,但应用较少。根据本研究结果,可将月桂烯和(S)-α-蒎烯作为“推拉策略防治”中“推”策略成分,而叶醇对寄生蜂有引诱作用,对松瘿小卷蛾无作用,可与“推”策略成分结合施用于目标林,进而达到更好的防治效果。水芹烯对松瘿小卷蛾有引诱作用,对两种寄生蜂有驱避作用,可作为“拉”策略成分,结合化学防治施于饵木林,以诱杀害虫,驱避保护天敌。4×10-2mol/L的(S)-α-蒎烯是本实验中唯一既“推”出害虫,又“拉”来天敌的寄主植物挥发物,是推拉策略中利用信息物防治害虫的最优选择。

现有大量研究表明,昆虫对气味的识别和反应是由嗅觉相关基因调控的,经由相关基因所表达的气味结合蛋白和气味受体与相应的配体即气味分子结合,从而使昆虫的大脑神经中枢对各种气味做出相应反应[27-29],产生不同的趋向行为。本实验中,可以引起松瘿小卷蛾雌蛾和雄蛾及两种寄生性天敌趋向反应的气味种类及浓度,有重叠部分,也有差异部分,这可能是与其长期协同进化及相应基因表达的气味相关蛋白的异同有关,而对于同种物质的反应浓度不同,可能是与相关蛋白的表达量及敏感性有关。

致谢:杨忠歧先生帮助鉴定寄生蜂种,特此致谢。