膜际条播和播量对旱地冬小麦土壤水分及产量的影响

尹璐,高志强,孙敏,任爱霞,林文,薛建福,曹碧芸

(山西农业大学 农学院,山西 太谷 030801)

地膜覆盖栽培技术早已受到广大旱农工作者的重视,该技术在旱作冬小麦生产上具有明显的蓄水增产效果。候慧芝等[1]研究表明,全膜覆土穴播技术是保墒提墒,有效提高土壤含水量的有效播种方式。党廷辉等[2]研究表明,地膜栽培提高冬小麦生育前期0~100 cm土层水分26.9%~8.6%,提高表层水分7.6%~36.9%,具有较好的保墒作用,可提高产量12.1%~17.7%。柴守玺等[3]研究表明,全膜覆土穴播较不覆盖播种可提高产量49.4%、53.2%,提高水分利用效率11.8%、14.3%。山西省70年代开始引入地膜覆盖技术,膜际条播因其蓄水增产效果显著被广泛应用,但该技术采用垄上覆膜,垄沟种植的方式,起垄覆膜占用了一半土地面积,因此,选择适宜播量调节群体非常重要。王燕等[4]研究表明,增加播量可显著提高穗数,优化群体构建。张明明等[5]研究表明随着播量的增加基本苗及穗数提高,生物量提高17.6%~42.4%。安霞等[6]研究表明播量过低,虽然个体单位面积充足,小麦单株成穗率高,但群体分蘖较低;播量过高,群体分蘖较高,由于冬后小麦单株间对资源争夺使得无效分蘖增多,影响田间小气候,反而会影响冬小麦最终产量的形成。此外,冬小麦土壤水分与种植方式和群体密度密切相关,膜际条播对土壤水分有较大调控性,需要合理配置播量才能协调群体与个体的矛盾,合理利用土壤水分,防止覆膜引起小麦生育前期生长过密,生育后期土壤水分不充足,导致早衰最终减产[7,8]。为此,本文研究膜际条播对土壤水分、群体动态变化、产量形成的影响及其与播量的调控效应,旨在探索黄土高原旱地冬小麦最适宜蓄水增产技术,为旱地冬小麦节水增产栽培技术提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验田位于山西省闻喜县旱地冬小麦试验基地,年均气温12.5 ℃,年均日照时数2242.0 h,该地区属于温带大陆性气候,为丘陵旱地,无灌溉条件,夏季休闲,土质为粘壤土,pH为7.5~8.0,0~20 cm土层土壤的基本性质见表1。

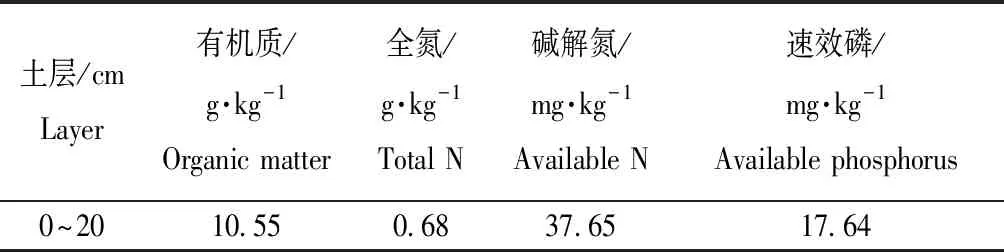

表1试验点供试土壤的基本理化性质

Table1 Basic soil physicochemical properties of experimental soil in experiment station

土层/cmLayer有机质/g·kg-1Organic matter全氮/g·kg-1Total N碱解氮/mg·kg-1Available N速效磷/mg·kg-1Available phosphorus0~2010.550.6837.6517.64

本试验自2014年9月开始,2016年6月结束。经过2个生长季,生长季生育期降水量分别为386.8 mm、516.7 mm,2005-2016年平均降水量为450.5 mm(图1)。

数据来源:山西省闻喜县气象站。FP:休闲期;SS-WS:播种-越冬;WS-JS:越冬-拔节;JS-AS:拔节-开花;AS-MS:开花-成熟Source: Meteorological Observation of Wenxi county, Shanxi province, China. FP (Fallow Period); SS-WS (Sowing Stage-Wintering Stage); WS-JS (Wintering Stage-Jointing Stage); JS-AS (Jointing Stage-Anthesis Stage); AS-MS (Anthesis Stage-Maturity Stage)图1 2014-2016年冬小麦生育期降水量及多年平均降水量Fig.1 Monthly rainfall in growth stages of winter wheat and mean monthly rainfall of 2014-2016 years

1.2 试验设计

采用二因素裂区设计,共设4个处理,播种方式为主区,设膜际条播(Film mulch sowing,F)、常规条播(Drilling sowing,D)2个水平,以播量为副区,分别设置90 kg·hm-2(低播量,LB)、105 kg·hm-2(高播量,HB)2个播量水平,3次重复,小区面积150 m2(50 m×3 m)

供试品种为运旱20410,由闻喜县农委提供。2014年6月小麦收获时留高茬(20~30 cm),两年度试验分别在7月15日,7月15日深翻,深翻深度(35~40 cm),8月25日、8月25日浅旋耕、耙平土壤表层,10月1日、10月2日播种。各处理肥料用量一致,播前基施纯氮、P2O5和K2O各150 kg·hm-2,常规管理,在生产上于开花期后10 d左右,可人工揭膜,于2016年6月10日收获。

膜际条播:具体操作如图2。常规条播:传统播种方式,行距20 cm。

图2 膜际条播播种方式Fig.2 Film mulching sowing method

1.3 测定指标与方法

1.3.1 土壤蓄水量

参考孙敏等[9]测定方法。

1.3.2 生长特性、农艺性状的调查与测定

参考孙敏等[9]、史晓芳[10]测定方法。

1.3.3 产量及构成的测定

参考孙敏等[9]测量方法。

1.3.4 节水增产率的测定

节水增产率参考高艳梅等[11]计算方法。

1.4 数据处理与分析

在Microsoft Excel 2010中计算、绘图,使用DPS 7.05软件分析,使用LSD法进行多重比较,显著性水平采用a=0.05。

2 结果与分析

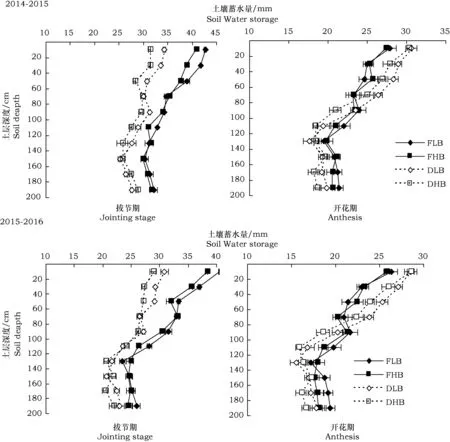

2.1 膜际条播和播量对关键生育时期0~200 cm土壤蓄水量的影响

膜际条播与常规条播比较,拔节期0~200 cm土壤蓄水量显著提高,且0~100 cm差异较大;开花期0~80 cm土层显著降低,而80~200 cm提高,且100~120 cm差异达显著水平(图3)。低播量较高播量,拔节期0~60 cm显著提高,且膜际条播条件下,100~120 cm土层土壤蓄水量也显著提高;开花期0~140 cm、180~200 cm提高,膜际条播条件下0~160 cm两者之间差异不明显。其中,2014-2015年160~200 cm土层土壤蓄水量差异不显著,但2015-2016年160~200 cm两者之间差异显著。可见,采用膜际条播有利于提高拔节期土壤蓄水量,且采用低播量可减少拔节期土壤耗水,且在2015-2016年膜际条播有利于提高开花期中下层土壤蓄水,采用低播量可减少开花期深层土壤水分消耗。

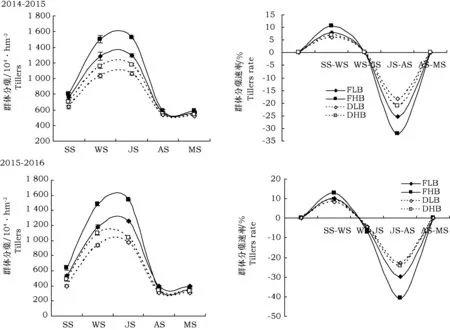

2.2 膜际条播和播量对群体动态变化的影响

膜际条播与常规条播比较,各生育时期群体分蘖显著提高,冬前分蘖速率提高,春季分蘖速率显著降低(图4)。低播量较高播量,冬前最大分蘖数及冬前分蘖速率显著降低,拔节-开花分蘖速率显著提高。开花期、成熟期群体分蘖数在膜际条播条件下低播量显著高于高播量,常规条播条件下低播量显著低于高播量。可见,采用膜际条播且配套低播量降低后期群体分蘖消亡,最终增加成穗数。

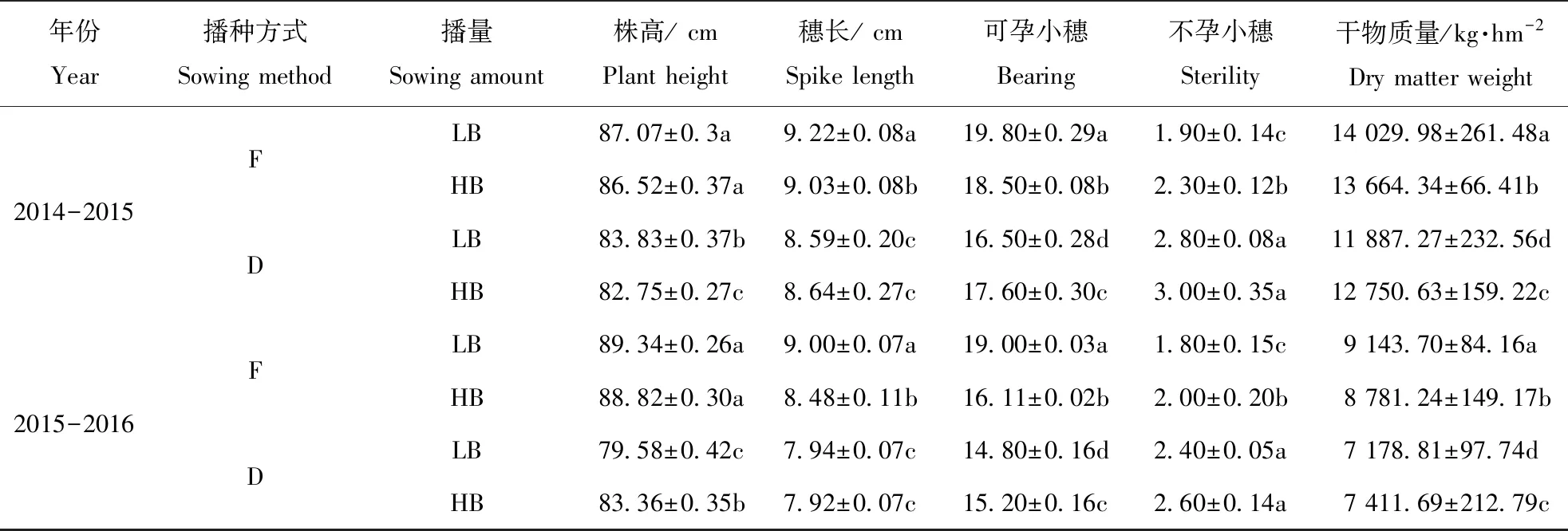

2.3 膜际条播和播量对成熟期农艺形状的影响

膜际条播与常规条播比较,株高、穗长、可孕小穗、干物质量显著提高,不孕小穗显著降低;低播量较高播量比较,膜际条播条件下穗长、可孕小穗及干物质量显著提高,其中,2014-2015年株高差异显著,2015-2016年处理差异不显著;常规条播条件下株高、可孕小穗及干物质量显著降低,穗长和不孕小穗差异不显著(表2)。可见,膜际条播配套90 kg·hm-2,常规条播配套105 kg·hm-2均有利于穗部充实,干物质积累,且膜际条播效果较好。

图3 旱地冬小麦膜际条播和播量对拔节期、开花期0~200 cm各土层土壤蓄水量的影响Fig.3 Effects of film mulching sowing and sowing amount on soil water storage in different soil layers (0~200 cm) in arid land of winter wheat

SS-WS:10月6日-12月5日;WS-JS:12月6日-4月2日;JS-AS:4月3日-5月3日;AS-MS:5月4日-6月10日。SS-WS (Sowing stage to pre-wintering stage): Oct.6 to Dec.5; WS-JS (Pre-wintering stage to joining stage): Dec.6 to Apr.2; JS-AS(Joining stage to anthesi):Apr.3 to May.3; AS-MS (Anthesis to mature): May.4 to Jun.10.图4 旱地冬小麦膜际条播和播量群体分蘖数变化趋势与变化速率Fig.4 Trends in tillers and tillers rate of film mulching sowing and sowing amount in arid land of winter wheat

表2 膜际条播和播量对冬小麦成熟期农艺性状的影响Table 2 Effects of film mulching sowing and sowing amount on agronomic characters in maturity period of winter wheat

注:不同字母表示不同处理差异显著(P<0.05)。下同。

Note:Different letters meant significant difference among treatments at 0.05 level.The same below.

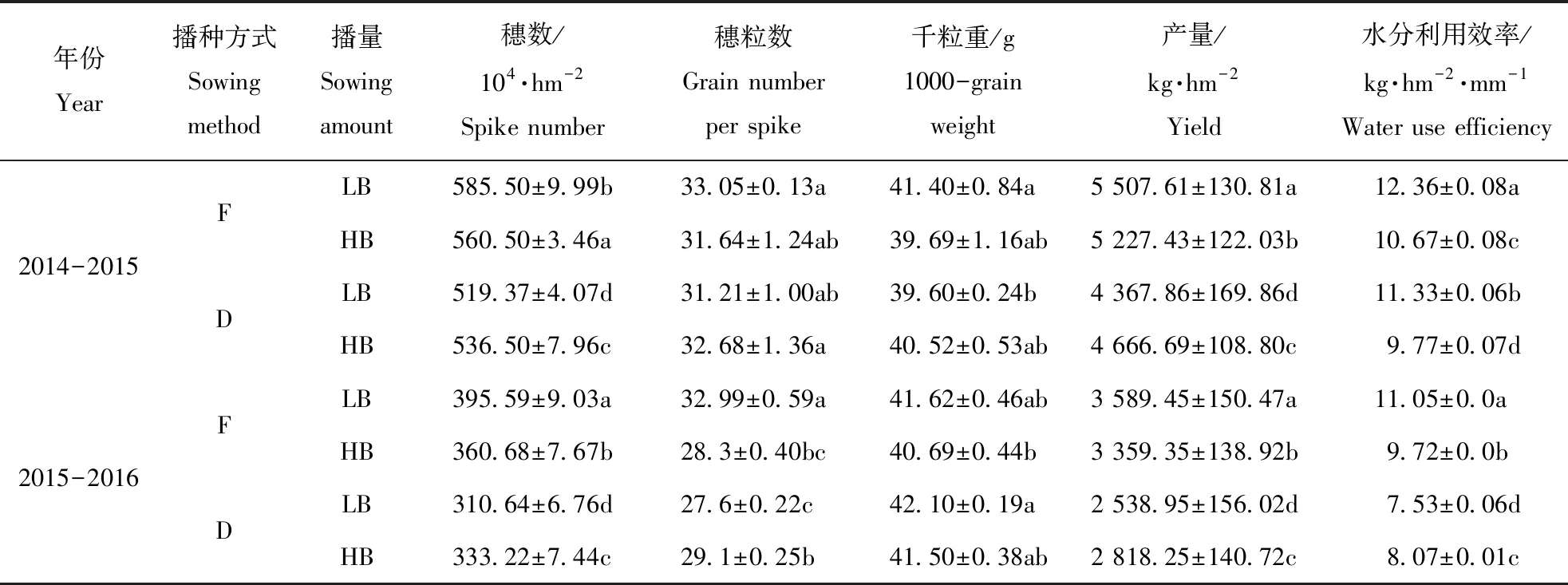

2.4 膜际条播和播量对产量及水分利用效率的影响

膜际条播与常规条播比较,穗数、产量、水分利用效率显著提高。2014-2015年度提高穗数达4%~12%、产量达11%~21%、水分利用效率达8%。2015-2016年度提高穗数达8%~27%、产量达19%~41%、水分利用效率达20%~47%,千粒重降低但不显著(表3)。膜际条播条件下,2014-2015年度,低播量较高播量,穗、穗粒数、产量和水分利用效率均显著提高,分别达4%、4%、5%、14%,千粒重显著提高4%;2015-2016年度低播量与高播量比较,穗数、穗粒数、产量和水分利用效率均显著提高,分别达10%、17%、7%、14%,千粒重提高,但不显著。常规条播条件下,两年度低播量与高播量比较,穗数、穗粒数、产量、水分利用效率均显著降低。可见,与常规条播比较,膜际条播主要通过提高穗数来实现增产与增效,且在膜际条播条件下90 kg·hm-2通过调节穗粒数来实现增产。在2015-2016(干旱年份)年膜际条播更有利于深层土壤水分,达到增产的目的。

表3 旱地冬小麦膜际条播和播量对产量及其构成的影响Table 3 Effects of film mulching sowing and sowing amount on winter wheat yield and its components in arid land

2.5 膜际条播节水增产效果

膜际条播较常规条播可实现节水、增产,且两年度试验差异明显,膜际条播且配套低播量节水、增产效果显著(表4):2014-2015年度膜际条播条件下配套90 kg·hm-2单位粮食生产的节水量提高18%,消耗1 mm土壤水分增产量提高18%;2015-2016年度膜际条播条件下配套90 kg·hm-2单位粮食生产的节水量提高36%,消耗1 mm土壤水分增产量提高36%。

表4 2014-2016年度不同处理间的节水增产效果Table 4 Effects of water-saving and yield promotion in different treatment in 2014-2016 year

3 讨论与结论

3.1 膜际条播的蓄水增产效果

旱地冬小麦产量提升的关键因素是对水分的积蓄与利用,覆盖播种是提高土壤蓄水能力与改善深层土壤含水量的重要措施。李儒等[12]研究表明,起垄沟播有效储存自然降水,减少地面无效蒸发,提升表层土壤水分,延长作物利用时间,有利于作物生长发育。李吾强等[13]研究表明,起垄覆膜沟播保墒效果明显,在冬小麦拔节期0~50 cm土层土壤水分较传统平作高6.1 mm。张勉等[14]研究表明,膜际条播蓄水效果明显,并且可以促进冬小麦根系对深层土壤水分的吸收利用。本试验分析两年度2 m以内的土壤水分变化,采用膜际条播较常规条播有效提高拔节期0~100 cm土层土壤水均为6.2 mm,提高2 m内土壤蓄水量达50~56 mm,有利于两级分化,形成壮蘖;开花期140~200 cm土层蓄水量提高5~7 mm。可见,膜际条播显著增加2 m内土壤蓄水量,蓄水保墒效果明显,且在干旱年份有利于积蓄深层土壤水分供给生育后期作物生长。这与本团队2009-2011年起进行旱地冬小麦蓄水保墒技术的研究相比结果较为一致[15]。

赵晓东等[16]在山西洪洞2014-2015年(生育期降雨量为95.9 mm)的研究表明,垄膜沟播可加快深层土壤水分(100~200 cm)向上层土壤转移,导致深层土壤含水量下降,影响产量的提升。何刚等[17]在陕西省长武县的研究表明,丰水年(降雨量>671 mm)垄覆沟播保水增产效果不显著,平水年(降雨量492~671 mm)增产13%~43%,欠水年(降雨量<492 mm)减产16%。在山西闻喜试验地两年度全年降雨量为386.8 mm(生育期降雨为292.1 mm),516.7 mm(生育期降雨为151.1 mm),与常年降水量相比较2014-2015年为常年,2015-2016年为干旱年份。膜际条播较常规条播,分别提高穗数4%~12%、8%~27%,产量达19%~41%、11%~21%,水分利用效率达8%、20%~47%,干旱年份增产效果显著。分析可能是由于2015-2016年本研究区域年度休闲期降雨量达94.7 mm,采用地膜覆盖播种是在底墒充足的情况下进行,增产效果明显。可见,在极端干旱年型,地膜覆盖播种在一定程度加剧干旱导致减产,在底墒不足的情况下覆盖播种也会出现无水可保的情况而加剧干旱。因此,以运城闻喜、垣曲、夏县等旱地麦田采用膜际条播较常规地膜覆盖具有更好的保墒增产作用,尤其在干旱年份其增产效果更加明显。

3.2 播量的调节效应

播量是影响小麦群体性状和产量形成的重要因素,适宜的播量有利于缓解个体与群体的矛盾、构建合理群体结构、最终提高产量[18]。柴守玺等[19]对西北绿洲旱地小麦的研究表明,播种密度225~450 kg·hm-2范围内,以播量为337.5 kg·hm-2时单位面积穗数、穗粒数、产量和水分利用效率最高,播量过高或过低都会影响小麦的穗分化及群体构建,影响产量。海江波等[20]在陕西岐山县的研究表明,旱地小麦播量0~105 kg·hm-2范围内,增加播量,穗粒数、结实小穗率随着播量的增加,播量高于105 kg·hm-2,穗粒数下降。刘俊梅等[21]在渭北旱塬对不同播种方式适宜播量的研究表明,覆盖播种显著提高了播种到拔节初期土壤贮水量,但拔节后期至成熟期与常规处理的土壤贮水量之间差异不显著。覆盖播种条件下播量为150 kg·hm-2穗粒数、产量、水分利用效率最高,常规播种条件下播量为187.5 kg·hm-2,干物质量、穗粒数、产量、水分利用效率最高。可见,由于播种方式引起了土壤水分的差异,需要调整播量以达到高产的目的。本试验条件下,膜际条播提高了生育前期土壤蓄水量,显著提高了冬前群体分蘖数,提高分蘖速率,虽增加花前上层土壤水分消耗,但于提高开花期中下层土壤蓄水,供给后期作物生长,且播量为90 kg·hm-2时较105 kg·hm-2更有利于形成合理群体,实现增产。