辫—曲共存河流沉积微相研究21为例

——以靖安油田大路沟一区东北部长2

戴娜娜

(1.长江大学 地球科学学院,湖北 武汉 430100; 2.长江大学工程技术学院,湖北 荆州 434000)

早在数十年前,沉积学家们就认识到在同一时期的同一河段可能存在多种河型沉积[1-3],但因河流沉积的复杂性[4],目前针对同时期、同河段的不同河型的区分尚没有统一的定量划分标准。早期沉积学家主要根据沉积物的砂体厚度、颗粒粒度、砂泥比值、沉积构造等来区分古曲流河和古辫状河沉积[1-3,5],但许多实例证明,这种区分方式存在很多的不合理之处[6-7]。随着对砂体构型研究的发展,出现了通过砂体连通模式和叠置模式来区分辫状河和曲流河沉积的方法[8-9]。近来,谈明轩等[10]从影响河型的主要因素(古沉积坡降)的角度出发,总结了基于坡降—流量的河流类型判别方法。

1 砂组结构带的概念和划分

2016年,郭智等[11]在研究鄂尔多斯盆地苏里格气田上古生界石盒子组—山西组的河流相沉积时提出并深化了“辫状河体系带”的概念,建立了“区域沉积体系—辫状河体系—辫状河体系带—沉积微相”的沉积层级序列。其根据沉积条件和沉积特征的差异,将辫状河体系划分为三个带,并提出了辫状河体系带的多参数定量划分标准。该划分方法使得砂组级别的辫状河体系带对小层及单砂体级别的沉积微相展布和有效砂体分布具有较强的控制作用。同时这种划分角度对区分同时期、同河段的不同河型沉积是同样适用的。

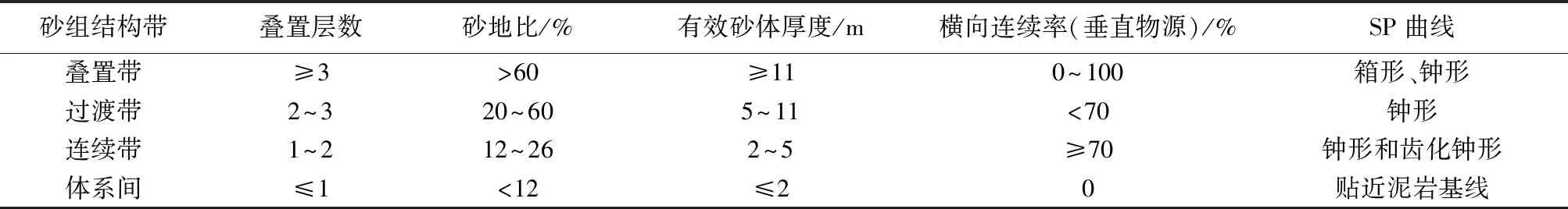

前人的研究成果表明:辫状河最重要的地貌特征是心滩,而曲流河的典型地貌是点沙坝[8]。David S.Leigh[12]通过放射性碳测年法研究河流的辫曲转换时发现,河流体系由辫状河向曲流河过渡时,曲流河通常先出现在辫状河阶地下1~3 m的漫滩上。在辫—曲流共存的河流体系中,曲流河与辫状河相比,河道比降较小[10],沉积物颗粒较细,砂地比和交错层理规模也较小[9]。冲积平原区的辫状河沉积物以“砂包泥”为特征[13],且大多表现出明显的正相序特征,少部分心滩可以表现出反相序特征[14];而曲流河在剖面上呈现出“砂泥间互”的特征,且表现出明显的正相序[15]。辫状河砂体在剖面上相互叠切,形成大规模的“叠覆泛砂体”[13-15]。金振奎等[16]将辫状河砂体的叠置模式分为叠拼式、侧拼式和孤立式三种。叠拼式构型砂体横向拼合、垂向叠置频繁,主要发育于河道密集且改道频繁的地势低洼区,为“主河道带”,其间泛滥平原不发育,泥质沉积少;侧拼式构型砂体较少垂向叠置,主要发育于主河道带旁边,总体上能量相对降低,但河道仍较多,泥质沉积增大,且此处可能因主河道的摆动改道而演化为主河道带;孤立式砂体则发育于距离主河道较远的河道稀少的区域,其泥质沉积占主导且砂体相互不连通。曲流河砂体多期叠置较少,整体以单期河道为主[8,15],河道宽度更大,点坝内部侧积层发育且底部互相连通[9]。结合前人的研究成果,制定“辫状河体系-砂组结构带-沉积微相”的沉积层级序列划分方案,即根据砂体的发育特征,包括单井有效砂体叠置层数、砂地比、砂体厚度和垂直物源方向的砂体侧向连续率等,将辫—曲共存的辫状河体系划分为叠置带、过渡带、连续带和体系间四个砂组结构带。4个带主要受到古地貌分级的控制。相对传统的“沉积体系—沉积相—沉积亚相—沉积微相”沉积层级方案,新方案避开了相互过渡的河型之间的沉积相分界问题,而对辫—曲共存的河流体系进行定量划分。

叠置带,即为主河道带[16],位于古地貌的最低洼处,坡降相对最大,水动力最强,古河道发育,可容空间大,其纵向上多期河道切割叠置形成厚砂体,整体砂地比值高,泥岩夹层基本不发育,横向上单砂体宽度差异较大,但连通性较强[9],以心滩沉积为主,其次为河道充填,沉积颗粒整体较粗。测井曲线为中—高幅的箱形、钟形或齿化钟形,指示强水动力的沉积构造。

过渡带位于叠置带旁边,地形略高,类似于河流的一级阶地处。在低水位期沉积间断或沉积泥岩、粉砂质泥岩,当河流水位上升后才会发育河道砂岩沉积。与叠置带相比,过渡带发育的心滩较少,主要以河道充填微相为主,其砂体整体粒度略细,规模相对较小,横向连续性差。测井曲线主要为中-高幅的钟形或齿化钟形。

连续带处于古地貌较高的平台区中的低洼处,在低、中水位期时沉积泥岩或不沉积,高水位期则形成河道砂岩沉积,可容纳空间较小。河道砂体较少且薄,颗粒相对较细,但横向连续性强。连续带中心滩基本不发育,其河道砂体主要为点砂坝沉积。测井曲线以中幅和中高幅的钟形或齿化钟形及齿形为主。

体系间处于古地貌的最高处,可容空间小,岩性以泥岩和粉砂质泥岩为主,主要发育泛滥平原微相,只有在洪水到达高水位时偶尔发育河道细砂岩相沉积。测井曲线贴近泥岩基线,偶见低幅钟形或齿形。

2 研究区砂组结构带展布特征

靖安油田大路沟一区位于鄂尔多斯盆地陕北斜坡的中段,区内构造平缓,其三叠系延长组长2油层组为主要含油层系之一,其东北部长22油层亚组是油田目前开发的重点,全区面积约13 km2。前人的研究认为,长2时期大路沟地区属于三角洲和冲积平原环境,物源区位于东北方,长2油层组自下而上由辫状河沉积体系演化到网状河沉积体系[17-18],但对大路沟地区长2油层组的各砂层组和小层的沉积微相展布特征还没有相关的研究。

研究区长22油层亚组岩性以灰白、褐灰色长石细砂岩及岩屑质长石细砂岩和深灰色泥岩为主,还含有少量中砂岩和粉砂岩等,粒度概率曲线表现为窄区间、较高斜率的两段式曲线,整体为冲积平原区低坡降辫状河沉积体系[13]。其中长221砂层组西北部地区与东南部地区的沉积特征具有明显的差异:西北部的地层厚度约为东南部的3倍,西北部地区砂体多期切割叠置,砂泥比值高,呈现出明显的“砂包泥”特征;东南部地区砂体少且相对较薄,砂泥比小于20%,砂体呈现出明显的正韵率且横向连续性强,单期砂体横向宽度能达到1 km以上。由此推断,研究区的西北部和东南部的河型不同,西北部主要发育辫状河沉积,而东南部则主要表现曲流河沉积特征。

通过对研究区各井砂体的统计分析(表1),将单井有效砂体叠置为3层或3层以上、且砂地比大于60%的区域划分为叠置带,其有效砂体整体厚度大于11 m,测井曲线以中—高幅的箱形和钟形为主;将单井无砂体叠置且砂地比<12%的区域划分为辫状河体系间,其砂体最厚能达到2 m,SP曲线贴近泥岩基线,偶见齿化的特征;其他区域为过渡带和连续带,过渡带的砂体叠置在2~3层之间,其砂体在垂直物源方向上的侧向连续率低于70%,砂地比介于20%~60%之间,有效砂体的整体厚度介于5~11 m之间;而连续带单井有效砂体为1~2层,但垂直物源方向上的横向连续性非常好,有效砂体整体厚度低于5 m,砂地比小于26%,测井曲线以钟形和齿化钟形为主。

表1 大路沟长221油层组砂组结构带划分标准

注: 横向连续率 =砂体连续层数 /砂体发育层数。

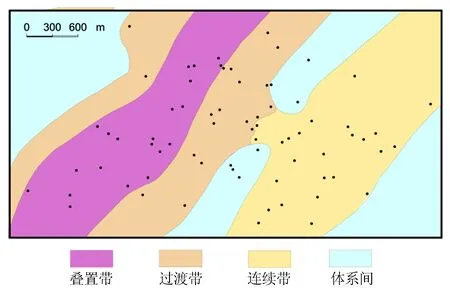

研究发现,研究区叠置带(图1)发育在西部,呈沿北东—南西向展布的条带状;过渡带则分布于叠置带两侧;连续带位于研究区东部,同样沿北东—南西向展布。

图1 长221砂组结构带分布图

3 砂组结构带控制下的沉积微相展布

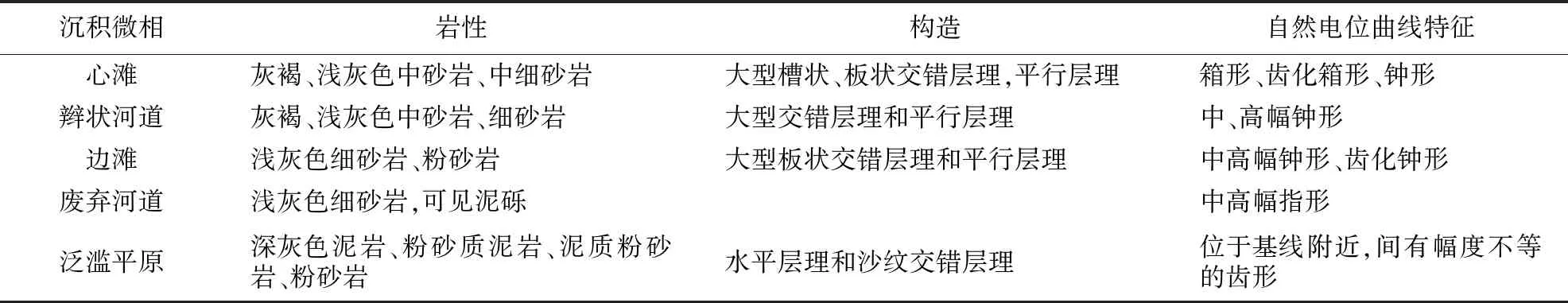

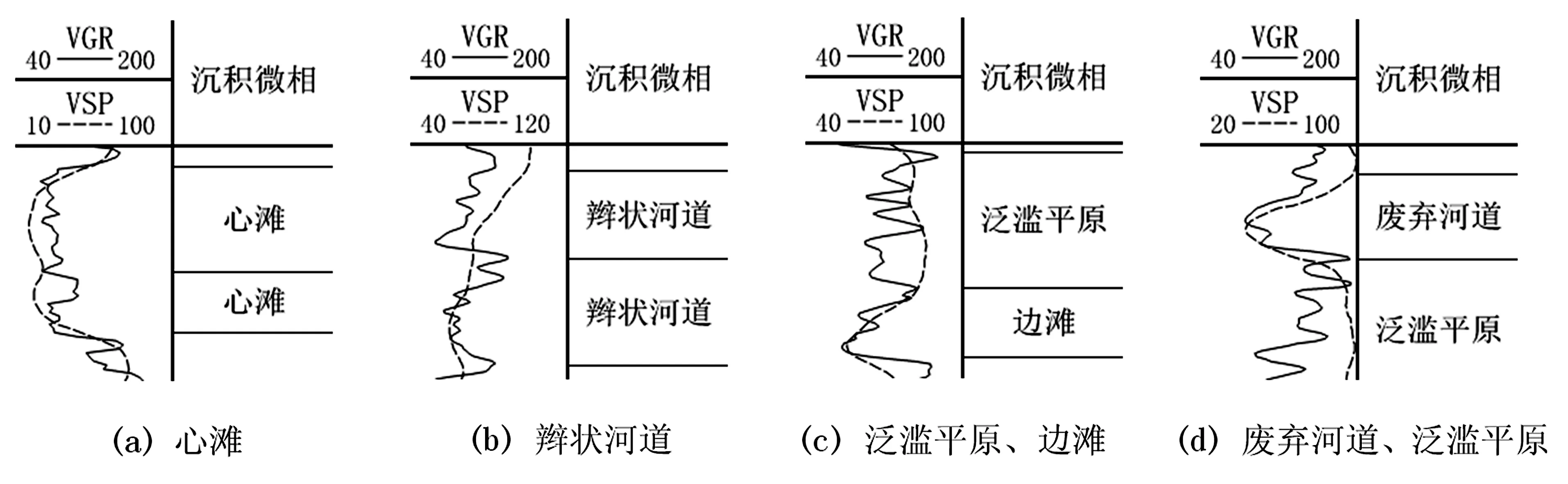

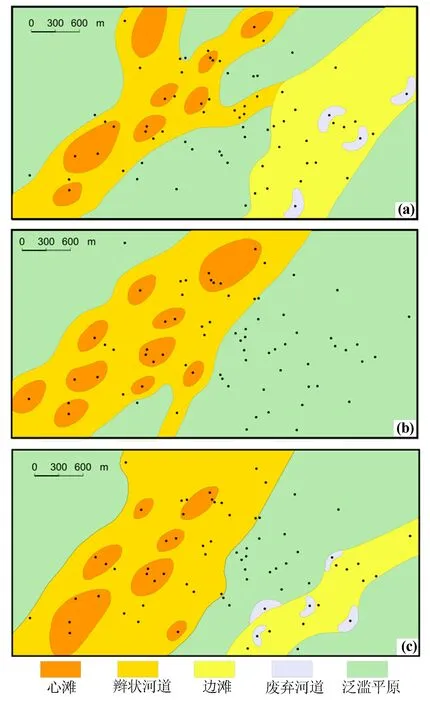

小层级别的沉积微相展布在整体上是受辫状河砂组结构带控制的,二者在物源方向、河道走向上相关性明显,而沉积微相的展布又在局部展现出了细节变化。研究发现,研究区主要发育心滩、辫状河道、边滩、废弃河道、泛滥平原五种微相(图2、表2),其中辫状河道微相和边滩微相在测井曲线上表现都以中高幅钟形为主,在单井分析时极难区分其具体微相类型,两者的区分主要是通过砂组结构带来控制的。在叠置带和过渡带中主要发育心滩和辫状河道微相,偶见泛滥平原微相,且叠置带以心滩发育为主,而过渡带则以辫状河道沉积为主;连续带内主要发育边滩、废弃河道以及泛滥平原微相;辫状河体系间则主要发育泛滥平原微相。

表2 大路沟一区长221砂层组河流沉积微相特征表

图2 大路沟一区东北部长221测井相特征图

综合测井和岩芯资料,将研究区长221砂层组分为3个小层,由老到新分别为长221-3小层、长221-2小层和长221-1小层。由各个小层沉积微相的展布(图3)可以看出,研究区以辫状河沉积为主且河流走向为北东—南西向。三叠系延长组长221沉积时期,研究区中部隆起,将研究区的西北部和东南部分割为两个不同的沉积区。西北部地势低洼且坡度较大,而东南部地势中等且较为平缓,两者时有连通。在长221-3时期,研究区发育了两条河流,其中西北部发育了一条辫状河,而东南平台上的河流沉积更近似于曲流河沉积,两条河流时有连通,整体为一套辫状河沉积体系;到长221-2时期,西北部辫状河沉积范围扩大,而东南平台上的河道沉积消失。推断在长221-3末期,研究区的河流上游位置可能出现袭夺,原长221-3时期东南平台上的河流被西北部辫状河袭夺而停止了沉积,同时,物源的增加使得辫状河的宽度增大;至长221-1时期,西北辫状河主体变化不大,而东南平台上再次出现一条曲流河,但规模较小,二者也不连通。

图3 大路沟一区东北部长221各小层沉积微相平面图

4 结论

“辫状河体系—砂组结构带—沉积微相”的沉积层级序列划分思路是对经典沉积相研究的继承和借鉴。相对传统的沉积层级,既避开了相互过渡河型之间的具体河型分界问题,又可以在一定程度上将同一地区的不同河型沉积区分开来。从沉积条件和沉积特征的角度出发,对砂层组进行的砂组结构带划分,对小层和单砂体级别的沉积微相展布具有很强的控制作用。

大路沟一区东北部长221时期整体发育一套NE-SW向的辫状河沉积体系。依据河流沉积砂体的发育特征,将研究区分为叠置带、过渡带、连续带和体系间4个砂组结构带,其分布主要受古地形的控制。叠置带位于西北部地势最低洼处,是辫状河主体发育区,砂体多期叠置,规模大,心滩微相发育;过渡带位于叠置带两侧,也是辫状河主体发育区,砂体多为孤立型,以辫状河道微相为主;连续带发育于东南平台的低洼处,位于古地貌较高的平台上,剖面上“砂泥间互”,砂体侧向连续性强,以边滩和废弃河道微相为主;体系间则位于地势最高处,以泥岩为主,发育泛滥平原微相。

研究区辫状河沉积体系以西北部辫状河为主体,东南平台上的曲流河发育不稳定,两者时有连通。长221中期,东南曲流河停止沉积,推测可能是两条河流在上游交汇,曲流河被袭夺消失。

——以KL油田3-1483砂体为例