日本学前教育保障幼儿游戏权利探索

王 幡, 刘在良

(金华职业技术学院 师范学院,浙江 金华 321017; 山东师范大学 外国语学院,山东 济南 250014)

在漫长的历史长河中,无论是东方还是西方,很多人对幼儿游戏都抱有很深的成见。直至文艺复兴运动之滥觞,人们才认识到孩子游戏的价值,开始重视儿童游戏的积极作用。1762年,卢梭在《爱弥儿》中阐述了“孩子的游戏有重要意义”的观点,其后游戏逐渐被人们认可。[1]17后来,福禄贝尔接受卢梭这一思想,并在《人的教育》第2编“幼儿期与人”中,论述了“做游戏或游戏是幼儿发育,即该时期人的发育的最高境界”的观点。[2]71嗣后,布勒(Ch.Buhler)、帕滕(M.D.Parten)等人从不同视角对游戏给予儿童成长发育之功用进行了深入探究,肯定了儿童游戏的价值和意义。[3]65-761989年,《儿童权利公约》从广阔的视角确立了儿童的基本权益,强调应该保障儿童游戏权利。如今这一观念已然成为很多国家学前教育的重要指导思想。保障儿童游戏权利是学前教育工作的重心之一,是学前教育工作的起点。

在生活节奏不断加快、生活压力越来越大的今天,学龄前儿童的压力也越来越大,被迫学读写、学外语、学加减法等,甚至存在幼儿园“小学化”这一令人担忧的严重问题,学龄前孩子游戏的权利经常得不到很好的保障。因此,2018年7月4日,教育部印发《关于开展幼儿园“小学化”专项治理工作的通知》,要求坚决纠正“小学化”倾向。而在日本学前教育机构中(1)日本的学前教育机构主要包括幼儿园、保育所和认定儿童园,它们各自以不同的形式发挥一定的作用,因所属不同等缘由,纲领性指导文件也不同。但是,如今三者的教育内容都遵循“5个领域”。另外,日本最早的近代意义上的学前教育机构是幼儿园,故本文以幼儿园为中心展开探讨。,大多数孩子基本上还是快乐的,能够自由自在地游戏玩耍,这是孩子快乐的一个重要原因。[3]77-86研究日本学前教育保障幼儿游戏权利的实际状况,对于我们幼儿园更好地“去小学化”“幼小衔接”、促进幼儿健康、快乐、全面发展具有一定的借鉴意义。因此,本文在梳理《儿童权利公约》等关于幼儿游戏权利的相关规定的基础上,探究日本学前教育保障幼儿游戏权利的探索之路,并且解析日本学前教育保障幼儿游戏权利的实际状况,最后将着力阐明日本学前教育保障幼儿游戏权利的几个特征。

一、 游戏是儿童的权利

1977年,联合国教科文组织咨询团体认可的儿童游戏权利国际协会(International Association for the Child’s Right to Play :IPA)在《儿童游戏权利宣言》中,明确规定了游戏所固有的价值及其目的,并对儿童游戏做了如下界定:第一,游戏如同营养、健康、住所和教育等,也是儿童生活所不可或缺的,是发展儿童与生俱来的能力所不可缺少的。第二,在游戏中,同伴之间相互交流各自的想法和想做的事情,进行自我表现,通过游戏品味满足感和成就感。第三,游戏是一个人自然而然产生的本能,不是被强迫做的事情。第四,游戏能够发展儿童的身体、精神、感情和社会性。第五,游戏对儿童养成生存所需要的各种能力是不可缺少的,而不是浪费时间。概言之,最基本的思想就是,游戏是儿童作为儿童这个独特存在所不可或缺的,必须无条件地予以保障。即儿童游戏不是为了健康、人格的形成等其他目的,游戏本身就是儿童权利,具备应该保障的价值。[4]109-110

1989年,联合国通过的《儿童权利公约》的第31条明确规定了儿童休息、闲暇、游戏权利以及参加文化、艺术生活权利。其第1项规定,缔约国承认儿童休息和闲暇权利,儿童进行适合其年龄的游戏和娱乐活动以及自由参加文化和艺术生活的权利。其第2项规定,缔约国应充分尊重并进一步促进儿童参加文化、艺术生活的权利,鼓励为儿童文化和艺术活动、娱乐及闲暇活动等提供适当的平等的机会。[4]20因此,游戏、休息、休闲、娱乐等是儿童的权利,具有不同于成人的独特价值,必须予以保障。[5]113上述相关条款明确“给儿童游戏和娱乐的机会”,认为“游戏是儿童不可或缺的权利”。不仅仅是家庭和教育机构,全社会都应该意识到,保障儿童健康丰富的游戏是自身的义务。丰富的游戏是孩子发育成长不可缺少的要素。[1]22

简言之,联合国教科文组织要求各国为儿童提供游戏和娱乐条件,保障儿童游戏权利。这是关心、爱护和尊重儿童的基本举措,也是学前教育工作的基本前提。

二、 日本学前教育保障幼儿游戏权利的探索之路

世界上许多国家积极履行《儿童权利公约》,在保障幼儿游戏权利方面取得了良好成效,日本便是其中之一。基于日本学前教育内容5个领域的演变脉络,通过梳理其保障幼儿游戏权利的探索历程,对于我们也许会有一些启发。

(一) “5个领域”形成之前的探索

日本于1876年创办了其近代最早的幼儿园——东京女子师范学校附属幼稚园。(2)东京女子师范学校,1886年改称为东京女子高等师范学校,现茶之水女子大学的前身。1877年,制定了《东京女子师范学校附属幼儿园规则》,开始了“保教科目的时代”(3)内容包括第一物品科,第二美丽科,第三知识科,共3个科目,其中包含25个子项目。。其后日本幼儿园教育内容经过了一个漫长的演变过程。1899年,日本文部省制定的《幼儿园保育及设备规程》明确教育内容为游戏、唱歌、谈话、手技等“4个项目”。1926年,随着《幼儿园令》的出台,又增加了“观察”一项,教育内容变为“5个项目”,1948年实施的《保育要领》又将幼儿教育内容扩展为“12项目”。(4)内容包括参观、节奏、休息、自由游戏、音乐、谈话、绘画、手工制作、自然观察、捉迷藏游戏·表演游戏·木偶剧、健康保教、年中行事。1956年,颁布的《幼儿园教育要领》将教育内容简化为健康、社会、自然、语言、绘画制作、音乐节奏等“6个领域”,这是首次使用“领域”来划分幼儿园教育内容,以便与小学科目相区分。

随着幼儿教育的发展,如何处理幼儿园教育内容和小学科目的关系等问题也显现出来。日本幼儿园教育内容无论是“4个项目”还是“5个项目”,都存在着容易与小学科目相混淆的问题。尽管1948年制定的《保育要领》所确定的“十二项目”含有“自由游戏”“捉迷藏游戏、表演游戏”等项目,1956年制定的《幼儿园教育要领》开始运用“领域”这个表述方式,但是,上述问题依然明显。1956年,日本关于幼儿教育的讨论主要集中在如何协调教育和幼儿发育特点的关系、幼儿园教育课程的本质等方面,强调幼儿园时期孩子发育的独特性,要求关注每个孩子自身的特点,明确规定幼儿园不能以班级为单位让孩子坐在座位上听课。在制定该“要领”的过程中,教育课程审议会关于使用“领域”的缘由以及“领域”与小学科目之间的差异等都作了一些说明,但依然存在一些 “领域”与小学科目容易混淆的现实问题。尽管如此,幼儿园教育内容应该有别于小学科目,这一观点越来越清晰明了,并且被越来越多的人所认可和接受。[6]这就是日本幼儿园教育内容不断演进的重要原因,也是很多学前教育工作者不懈追求的动力之源。

综上,自1876年开始经过半个多世纪的发展,日本幼儿园教育内容从“保教科目时代”开始,经历了“保教四项目”“保教五项目”“十二项目”等时期,到20世纪50年代发展成为6个领域。特别值得高度关注的是,日本幼儿园教育内容不断发展演变的逻辑起点是,幼儿园时期孩子所具有的独特的成长发育特点与小学阶段明显不同,所以幼儿园教育应该与小学教育不同,不应该“小学化”,应该保障幼儿的游戏权利。幼儿园时期孩子发育的独特性决定了幼儿教育的独特性。而要保证幼儿教育的独特性,就必须将幼儿园教育内容与小学的科目相区分,才可能有效地去“小学化”。

(二) “5个领域”形成之后的探索

日本于1956年颁布《幼儿园教育要领》之后,一般每十年就会根据社会变化等情况进行一次修订。在1964年第1次修订之际该“要领”依然保留6个领域。在1989年第2次修订之时,将原来的6个领域最终厘定为健康、人际关系、环境、语言、表现5个领域。因为原来的6个领域依然容易与小学教育科目相混淆,而5个领域则是根据幼儿成长发育的视点重新组合而成的。[7]75个领域分别是:关于身心健康方面的“健康”领域、关于与人的沟通交流方面的“人际关系”领域、关于接触联系周围环境方面的“环境”领域、关于语言学习方面的“语言”领域以及关于感性与表现方面的“表现”领域。5个领域的目的就是要培养幼儿具备应有的情感、意志和态度等,与以前6个领域的划分标准是完全不同的。5个领域分别具有各自的目的,此外还分别具有3个不同的具体目标,即从15个视点观察幼儿的成长发育。[8]46-48每一领域都包含10个左右的内容。

“健康”领域的基本目的是,培养幼儿健康的精神和身体,培养幼儿自身创造健康且安全生活的能力。其3个具体目标分别是:开朗舒心地活动,体味充实感;充分活动自己的身体,具有继续运动的欲望;为健康且安全的生活养成必需的习惯和态度。

“人际关系”领域的基本目的是,培养幼儿的自立能力,养成与他人交往的能力,以便于与他人亲密来往、相互支持、共同生活。其3个具体目标分别是:享受幼儿园生活,体会用自己的力量行动的充实感;以爱心和信赖感接触亲近身边的人,加深联系;养成适应社会生活的习惯和态度。

“环境”领域的基本目的是,培养幼儿积极主动联系自身周围自然、社会中各种环境的能力以及将周围环境与自己的生活紧密联系的态度。其3个具体目标分别是:爱护周围的环境,接触自然,由此关心其中各种各样的事物,并对此产生兴趣;主动接触自身周围的环境,并努力将其与自己的生活相联系;在观察、思考和接触周围事物的过程中,丰富对事物的性质、数量和文字的感觉。

“语言”领域的基本目的是,培养幼儿养成用语言表达自己经历的和思考的事情、愿意听对方讲话的欲望和态度,培养幼儿对语言的感觉。其3个具体目标是:体验用语言表达自己心情、相互交流的乐趣;认真听他人讲话,努力表达自己经历的、思考的事情;努力理解日常生活中必要的语言,同时喜欢读绘本和听故事,丰富想象力。

“表现”领域的基本目的是,培养幼儿完成任务的意识,培养幼儿表现自己感受和思考问题的欲望,培养幼儿的创造性。其3个具体目标分别是:对各种美好事物持有丰富的感性;努力用各种方法表现自己感受和思考的事情;在丰富的生活中享受相互交流、分享感动的喜悦。[9]

如上所述,日本于1989年修订的《幼儿园教育要领》明确了幼儿园教育的根本目的和目标,即(1) 重视幼儿主体性的活动,进行符合幼儿期生活的教育;(2) 教师通过游戏活动对幼儿进行指导;(3) 重视每个幼儿的发育;(4) 幼儿教育应适应社会变化;(5) 教育教学要区分目的、目标和内容;(6) 确定5个领域为幼儿教育内容。[10]这次修订的《幼儿园教育要领》在将幼儿园教育内容确定为5个领域的基础之上,每个“领域”都规定了幼儿通过每天的游戏和生活体验应该逐步实现的目的和目标,强调学前教育工作的总体目标是为幼儿养成生存能力而奠定基础,而不是以孩子获得知识和技能为主。[11]5个领域是观察幼儿发育的窗口,学前教育工作应该从幼儿发育的视点来指导幼儿活动,保障幼儿游戏玩耍的权利,而不能像对待小学科目那样来对待5个领域,幼儿园教育的独特性决定其不能“小学化”。

日本于1998年修订的《幼儿园教育要领》确定教育内容依然是5个领域,针对幼儿园教育的根本目的和目标,明确了如下几条:(1) 教师以游戏为中心对幼儿进行综合指导;(2) 教师尊重幼儿的主体性,有计划地创设环境;(3) 幼儿园为培养幼儿的生存能力而改善教育目标和内容;(4) 幼儿园与小学进行衔接;(5) 幼儿园与家庭和社区进行衔接。[10]其《幼儿园教育要领解说》强调,教师应该发挥两个基本作用:其一,教师应努力创设物质的、空间的环境。尤其是应该意识到幼儿与材料互动的重要性,如何选择材料的性质和数量、如何设定空间等,都是创设环境时教师应该认真思考的问题。其二,应该重视教师与幼儿互动的作用。教师是幼儿稳定情绪的依靠,是幼儿憧憬的榜样,是幼儿共同的作业者,是幼儿的共鸣者,是幼儿的理解者,是幼儿游戏的援助者。这意味着教师应通过与幼儿互动发挥创设物质和空间环境的作用。同时为了幼儿养成生存能力,要从情感、意志和态度等方面为其奠定基础,幼儿应该通过游戏来体验自然和社会。[9]同时幼儿园教育要重视与小学教育的衔接,但“幼小衔接”不是“小学化”,必须以保障幼儿游戏权利为前提。

日本于2008年修订的《幼儿园教育要领》依然保留5个领域,针对幼儿园教育的根本目的和目标,明确了如下几条: (1) 幼儿教育应适应社会的变化;(2) 幼儿教育应重视幼儿发育和学习的连续性;(3) 教师应有计划地创设环境;(4) 幼儿园在完成教育课程之后应开展其他教育活动,即延长保教、培养义务教育及其以后阶段教育基础的教育课程。[10]2016年8月,文部科学省中央教育审议会下属的初等、中等分科会教育课程部会——幼儿教育部会,在其《幼儿教育部会审议汇总》中肯定2008年《幼儿园教育要领》的成效是:重视“通过环境实施教育”的基本原则,要求教师以幼儿游戏为中心进行综合指导,强化幼小之间灵活衔接等。[12]该“要领”将“人际关系”领域的目的之二修订成:亲近周围的人,加深联系,具有爱心和信赖感。其内容之四修订成:享受各种各样的游戏玩耍。其内容之五修订成:在与同伴开心愉快的活动中,思考并确定共同的目标,相互协助去完成。将“表现”领域的内容之一修订成:注意并感受生活中的声音、颜色、形状、手感、动态等,能够享受这一切。[9]总之,2008年修订的“要领”整体而言延续了前期“要领”的基本精神,基本原则依然是根据幼儿时期的特性,保障幼儿游戏权利,通过环境实施教育。

从2018年4月开始,日本开始实施第5次修订后的《幼儿园教育要领》,其中从3个方面强化了幼儿教育课程和组织管理:第一,幼儿园应促进5个领域的目的相互融合,关注幼儿发展样貌和小学阶段的学习,以幼儿和谐发展为目的,从幼儿园等机构的综合教育目标出发,组织实施必要的、具体的教育活动和内容。第二,为了提高教育质量,幼儿园应基于幼儿教育目的、入学后的状况以及家庭和社区状况等,通过一系列的工作来设置、实施和评价教育课程。第三,幼儿园应灵活运用并有效协调教育内容和教育资源。幼儿在幼儿园毕业之际,应具备健康的精神和身体及自立能力和协同能力,具有道德和规范意识的习惯;能够与社会生活紧密联系,养成思考的习惯,能够与自然紧密联系,尊重生命;能对数量、图形和文字等产生兴趣和感觉,能够通过语言进行交流沟通,具有丰富的感性和表现能力。上述目标依然是通过5个领域的内容来完成的。[13]即经过第5次修订的《幼儿园教育要领》依然坚持5个领域,保障幼儿的游戏权利。

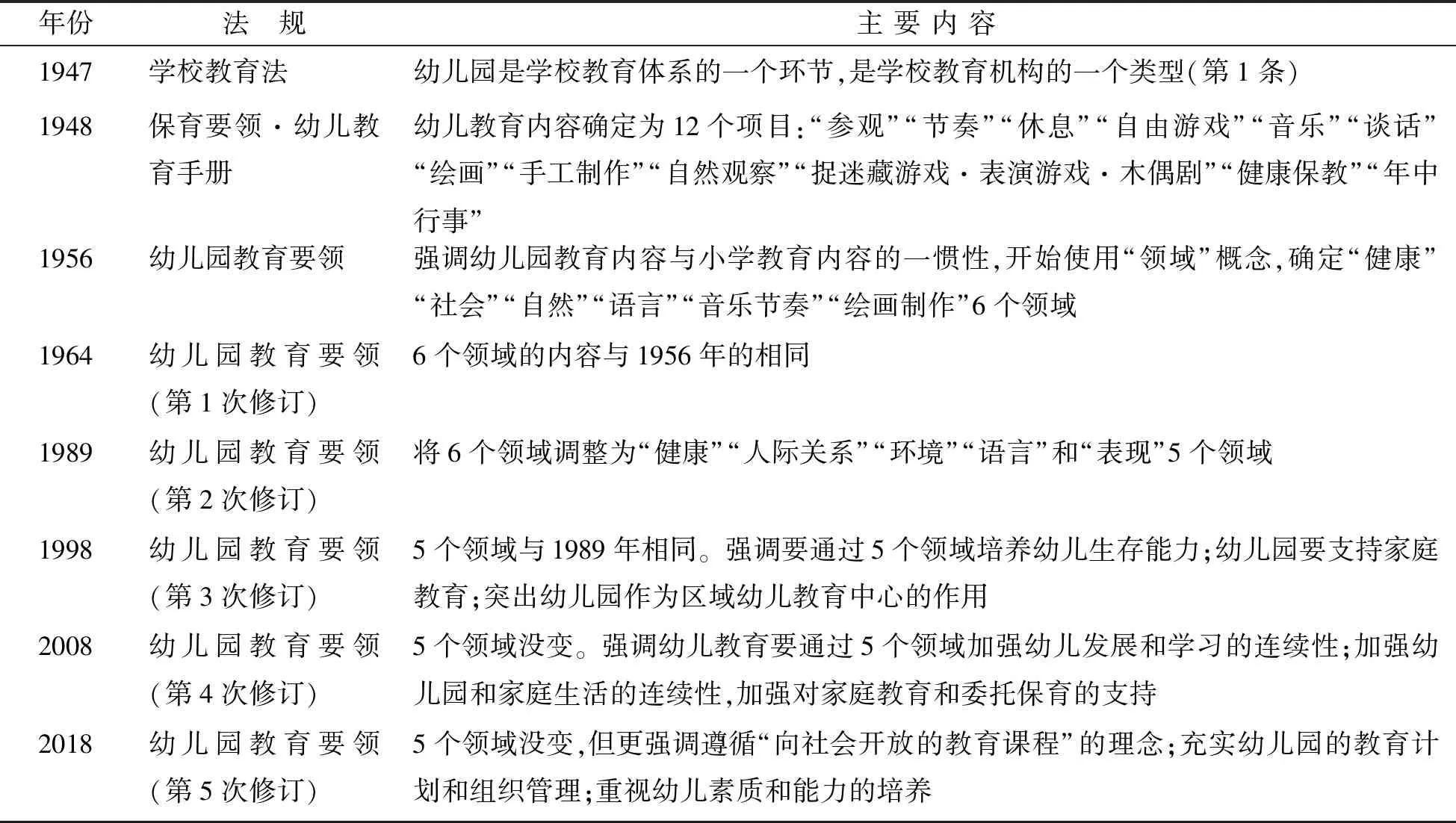

如上所述,日本在第2次修订《幼儿园教育要领》之际,将原来的6个领域最终厘定为“健康、人际关系、环境、语言、表现”5个领域。嗣后,虽然又经过1998年第3次修订、2008年第4次修订、2018年第5次修订,但5个领域至今未变(如表1所示)。可见,日本幼儿园教育内容5个领域的确立经过了一个漫长的历程,其实践与实验过程既有反复,也有试错,更有前后衔接,还有相当程度的创新。发展至今的5个领域的最大特点就是按照幼儿发育特点来制定教育内容。5个领域是日本学前教育的重要载体,其目标就是通过幼儿游戏和生活体验为其生存能力的形成奠定良好的基础。

表1日本关于幼儿园的主要法规及其主要内容

资料来源:参照坂﨑隆浩论文和松川恵子论文(5)坂﨑隆浩等《 乳幼児教育における教育·保育に関わる要領や指針の在り方に関する研究》,《保育科学研究》,2016年第7期。松川恵子《平成30年施行「幼稚園教育要領」等についての考察(1)─ 中央教育審議会答申(平成28年12月21日)から幼児教育の方向性を読み解く ─》,《仁愛女子短期大学研究紀要》2017年总第49期。制作。

三、 日本学前教育保障幼儿游戏权利的现实样态

经过漫长的探索过程,日本从政策上规定了学前教育的5个领域的内容,强调保障幼儿的游戏权利。那么幼儿园、保育所实施游戏的实际情况如何呢?本文通过两个不同时期的调查结果,可以管窥日本幼儿游戏的实际状况。

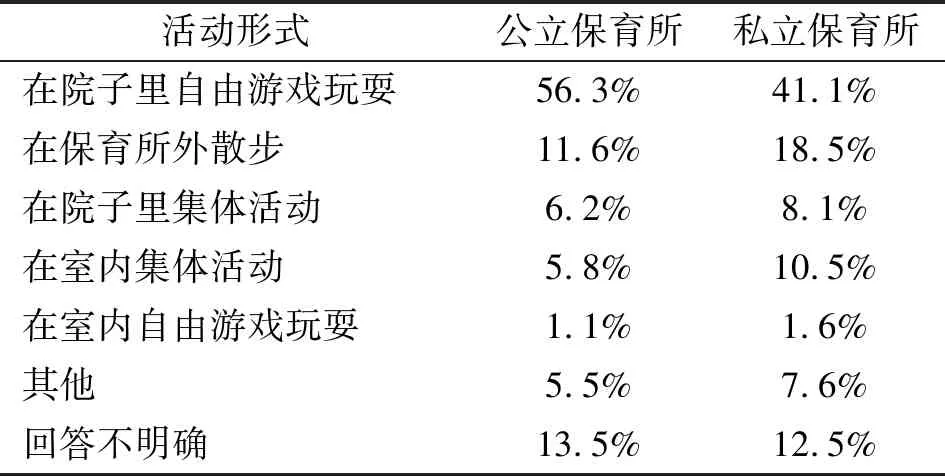

2009年3月,一个针对日本全国范围内3 018所公立、私立认可保育所的问卷调查,[14]110-112其中关于保育所保育内容的调查中“上午的时间如何安排?”一问,很多保育所的回答是:晴天的上午,孩子们大多是在院子或在外面的公园自由游戏玩耍或散步。其中,公立保育所约占70%,私立保育所约占60%(包括公设民营)。有些保育机构的孩子是在院子或室内开展集体活动,其中公立保育所约占10%,私立保育所约占20%。上述数据说明保育所的孩子上午大多是在户外自由游戏玩耍,这就是日本学前教育的基本特征。(如表2所示)。[14]67

从表2可以看出,在充分保障幼儿自由游戏玩耍之外,一些保育所还开展集体活动。将保育所的调查结果与幼儿园集体活动方面的调查结果进行比较,就可以发现,私立保育所和幼儿园开展的集体活动多于公立保育所和幼儿园。可以说这主要是因为私立机构为了迎合一些家长的需求,[15]40-60这是偏离《幼儿园教育要领》基本要求的事例。但是从统计数据可以看出,这类机构的比例并不大。概而言之,保障幼儿自由游戏玩耍,是日本大多数学前教育机构日常的重要工作。

表2日本保育所3岁以上幼儿晴天上午的活动状况

资料来源:[日]普光院亜紀. 保育園のちから·教育内容から園選びのポイントまで. 東京PHP研究所,2009年。

2016年2月,本尼斯(Benesse)教育综合研究所围绕“园所经验和幼儿成长”这一主题,对家里有大班幼儿的2 266名家长进行了问卷调查。(6)调查方法:网络调查。调查时间:2016年2月19至2月22日。调查对象:幼儿园、保育所、认定儿童园等大班孩子的家长2 266人(母亲2 060人,父亲206人),年龄:25—49岁。调查地区:日本全国范围。调查项目:入园理由、入园时的心情、孩子的园所经验、园所环境、园所与家长的关系、园所信息的参考价值、通过园所生活孩子的成长状况、对园所的满意度。调查项目负责人:無藤隆(白梅学园大学教授)、秋田喜代美(东京大学大学院教授)。调查目的主要是研究幼儿园、保育所生活与孩子成长的关系,调查的主要结果如下:

第一,半数以上的家长认为,孩子在园所有充分的游戏玩耍的经验。60%以上的家长认为园所有充分的供孩子自由游戏玩耍的环境。首先,半数以上的家长认为,在最近一年的时间里,孩子在园所拥有丰富的游戏玩耍经验。其中66.5%的家长认为孩子在游戏玩耍中能发挥自己的创意,64.9%的家长认为孩子能够不依赖老师而是自己去制作,59.1%的家长认为孩子能够进行具有挑战性的活动,52.9%的家长认为孩子能根据自己的目标去完成游戏玩耍。其次,60%以上的家长认为园所具备孩子自由游戏玩耍的环境。其中,68.8%的家长认为园所给孩子提供了充分的自由游戏玩耍的时间,65.8%的家长认为园所给孩子提供了充分的自由游戏玩耍的玩具和材料,64.6%的家长认为园所给孩子提供了充分的自由游戏玩耍的场所。

第二,孩子在园所自由游戏玩耍的环境越充实,师幼之间包容性互动越多,孩子游戏玩耍的经验就越丰富。首先,园所具备自由游戏玩耍的时间、场所、玩具、材料,自由游戏玩耍的环境越充实,大班孩子游戏玩耍的经验就越丰富。其次,教师尊重孩子“想试试”之类的想法,包容式的师幼互动越多,大班孩子游戏玩耍的经验就越丰富。再次,孩子游戏玩耍的经验与同伴之间的协同性活动经验的多少相关联。

第三,在园所一年的时间里,游戏玩耍经验丰富的大班孩子,学习能力较强。譬如,89.9%以上的家长认为,游戏玩耍能够培养孩子与同伴之间的协调能力,即有利于培养协调性。72.3%以上的家长认为,游戏玩耍经验有利于孩子自信地做各种事情,即有利于培养自信心。88.9%以上的家长认为,游戏玩耍经验有助于孩子对新鲜事物充满好奇,即有助于培养好奇心。77.6%以上的家长认为,游戏玩耍经验有助于孩子在遇到困难的时候去寻求帮助,即有利于培养自我发展能力。76.0%以上的家长认为,游戏玩耍经验有助于孩子忍耐别人不喜欢的事情,即有助于养成自我控制能力。[16]

上述数据表明,幼儿在游戏玩耍中发挥自己的创意,不依赖老师而是自己去操作体验,进行具有挑战性的活动,根据自己的目标去完成游戏玩耍等,是日本学前教育机构大班幼儿游戏的重要特征。同时自由而充实的环境、师幼之间包容性的互动等,是幼儿丰富游戏玩耍经验的重要条件。最后,家长认可丰富的游戏玩耍经验与大班幼儿的学习能力密切相连。

由此调查结果可见,无论是幼儿园教育工作者,还是幼儿教育研究者,抑或是幼儿家长,对于幼儿的游戏玩耍、游戏环境、教师的支持、师幼互动以及幼儿游戏玩耍的价值和意义等,多数都给予了高度关注和充分的肯定。

四、 日本学前教育保障幼儿游戏权利的主要特征

通过梳理日本学前教育保障幼儿游戏权利的探索之路,分析日本学前教育保障幼儿游戏权利的现实样态,可以发现,日本学前教育在保障幼儿游戏权利方面主要具备以下几个特征:

第一,重视幼儿游戏与幼儿教育目标之间的关系。日本学前教育要求通过幼儿的游戏玩耍与生活体验来实现教育目标。日本学前教育目标主要是为培养儿童的生存能力奠定基础。因此,强调幼儿园教育主要不是教给孩子知识,而是帮助孩子增加生活体验。这就是要求通过幼儿的游戏玩耍与生活体验,为培养其生存能力奠定良好的基础。

第二,重视幼儿游戏与5个领域之间的关系。日本学前教育内容5个领域——健康、人际关系、环境、语言和表现,是基于幼儿发育的视角而划分的,重视幼儿感觉(视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉)、重视幼儿游戏玩耍和生活体验。强调从5个领域的视角指导幼儿游戏玩耍和日常生活。

第三,重视幼儿游戏与幼儿教育“去小学化”之间的关系。自20世纪50年代,日本就强调幼儿园时期孩子所具有的独特的成长发育特点,重视以幼儿游戏、自由玩耍为中心的自然的生活节奏要求保障幼儿游戏权利。强调幼儿园教育应有别于小学教育,应该实施“去小学化”式的“幼小衔接”。其5个领域正是发挥这些作用的重要媒介。

第四,重视幼儿游戏与儿童本位教育理念之间的关系。幼儿园教师的工作就是坚持儿童中心主义理念,从5个领域出发,为幼儿的游戏玩耍、日常生活创造条件和布置环境。正如本尼斯教育综合研究所的调研数据表明,尤其应该重视良好的师幼互动、科学的环境创设。在此基础上幼儿不断积累游戏玩耍和生活的经验,对其自身的健康成长以及学习能力、生存能力的养成都具有重要的、不可替代的积极作用。

总之,日本学前教育从方方面面努力保障幼儿游戏的权利。5个领域在其幼儿教育实践,如幼儿教育“去小学化”,进行“幼小衔接”,特别是保障幼儿游戏权利方面发挥了重要的积极作用。只有充分支持幼儿主体性的游戏玩耍,才能更好地坚持儿童中心主义教育理念,才能确保幼儿园教育的独特性,真正做好“去小学化”式的幼儿园教育和“幼小衔接”,[17]55-60才能更好地促进幼儿健康快乐的成长。

概言之,日本学前教育内容5个领域的漫长演进历程,就是日本学前教育保障幼儿游戏权利的探索之路。难能可贵的是,在日本以保障幼儿游戏权利为核心的科学的儿童观和教育观,不仅仅是通过《幼儿园教育要领》等法律法规的形式得以确立,而且在日常现实中,科研工作者、一线幼儿园教师和家长都能从观念到行动踏踏实实地践行。因此,日本学前教育致力于从情感、意志和态度等方面,为幼儿的成长发展、生存能力的养成奠定良好的基础,并且取得了一定的成效。