含砾土坡坡面降雨和坡脚浸泡模型试验研究

周 成,王一冰,王 涵,谭昌明

(1.四川大学 水利水电学院 水力学与山区河流开发保护国家重点实验室,四川成都 610065;2.四川省公路规划勘察设计研究院有限公司,四川成都610041)

滑坡灾害成因复杂,各种自然因素和人为因素都可能会诱发滑坡,其中,降雨是导致土质边坡滑动破坏的一个主要因素。降雨条件下雨水的入渗会增大坡土的重度,坡体内水位的抬升会增大饱和区的孔隙水压力,降低非饱和区的基质吸力,降低坡土的抗剪强度。在2016年全国地质灾害统计中,滑坡灾害就占了76.24%[1],因此,深入研究降雨条件下土坡滑动破坏规律对我国防灾减灾具有重要意义。

近年来,国内外一系列学者开展了针对降雨条件下土坡失稳破坏等方面的研究,并取得了一系列成果。文献[2-9]分别利用数值方法及数值模拟软件、模型试验等手段对降雨边坡的水土特性、变形破坏规律等进行了研究。而在降雨条件下,含砾土坡中砾石含量的不同会对坡土的水土特性产生重要影响,例如,Hlavikov等[10]研究发现砾石会降低边坡的持水能力并且会加速动水循环;任敏[11]提出土体饱和导水率随砾石含量增加先减小后增大。降雨条件下,受含砾量影响,坡土内部应力分布、土体强度、水土特征等性质急剧改变,使得土坡表现出不同的变形破坏特征。还有学者试验发现,降雨期间土体饱和度的梯度变化是影响含砾石土降雨入渗深度的重要原因[12],边坡坡度及砾石含量是影响含砾土坡入渗及产沙的重要因素[13],砾石土斜坡的土体强度和斜坡稳定性随着土体含水量的增加均存在明显的临界特征[14],砾石土坡的坡面侵蚀变化具有明显的阶段性特征[15]。

另一方面,长时间降雨易造成降雨区下游水位上升,导致坡脚在水的浸泡作用下崩解破坏,进一步威胁边坡稳定性。针对坡脚浸泡引起的边坡变形失稳问题,颜宇森等[16]针对含碎石土滑坡进行了现场大型直剪试验、室内试验和边坡稳定性分析,发现坡脚浸水软化是该滑坡发生的主要诱因;贾官伟等[17]开展的大型模型试验表明水位骤降是导致坡体失稳的主要因素;杨春宝等[18]利用离心模型试验发现,水位上升过程中浸泡作用会导致粉土边坡湿陷变形,在降水位过程中则会进一步发生边坡的多重浅层滑动破坏。

为进一步揭示不同含砾量的土坡在坡面降雨和坡脚浸泡作用下的水土特性和变形破坏规律,本文开展了不同含砾量土坡在降雨和坡脚浸泡条件下的模型试验。利用体积含水率和吸力传感器测试了含砾量分别为10%,20%和40%的含砾坡土的水土特性,观测了边坡的湿润锋的发展过程,利用PIV技术研究了降雨条件下边坡的位移变形过程,通过控制坡脚水位及后续加载,研究了坡脚浸泡作用下土坡的沉降变形规律。

1 坡面降雨和坡脚浸泡模型试验

1.1 坡面降雨模型试验装置及传感器设置

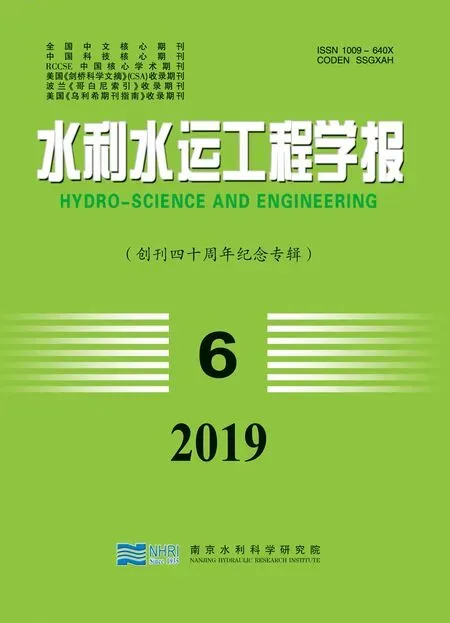

降雨模型试验装置由框架式模型槽、降雨系统和数据采集系统3部分组成,试验模型装置见图1。模型槽的长、宽、高分别为200,50和50 cm,模型槽由方钢骨架和透明钢化玻璃壁组成,槽底铺设硬木板模拟稳定坡体,下部设由千斤顶固定的硬木挡板以模拟坡脚挡墙,并设置上下两排排水孔以防止坡脚水位太高[19]。试验分3组进行,坡土含砾量分别为10%,20%和40%,每组采用固定坡比(1∶1)和降雨强度(100 mm/h)。

图1 模型试验装置及传感器埋设示意(单位:cm)Fig.1 Schematic diagram of model test equipment and sensor set up (unit:cm)

降雨系统采用喷头式降雨系统,由喷头、供水管线和流量计3部分组成。试验过程中通过旋转喷头大小来达到雾化降雨的效果,模型边坡有效降雨面积约1 m2。流量计采用LZS-15型浮子流量计,可为试验边坡监测0~100 mm/h的降雨强度。

数据采集系统由吸力传感器、体积含水率传感器和位移测量系统3部分组成。吸力传感器采用高精度数字信号张力计,传感器量程100 kPa,精度1 Pa。体积含水率传感器采用EC5小型土壤水分传感器,具有精度高、防水能力强和对周围土体扰动小等优点。在边坡中轴线的纵断面上共设置6个传感器埋设点,重点监测坡脚、坡中、坡顶3个断面的水土特征变化,各个测点①~⑥传感器埋设见图1。每个埋设点各放置1个含水率传感器和1个吸力传感器,两种传感器之间留出5 cm的水平距离。

试验过程中采用相机进行全程定时拍照,利用粒子图像测速技术(Particle Image Velocimetry,简称PIV技术)处理位移照片,获取降雨过程中的边坡位移数据。PIV技术是基于计算机图像技术来获取边坡某些特征平面上位移数据的一种新型位移量测技术,通过对模型槽侧壁上的控制点(本次试验共选取40个高质量控制点)进行标定以确定控制点的精确坐标,针对试验照片中的土体分析区域进行单元网格的像素位移分析,将土体单元网格的像素位移信息通过已标定控制点的精确坐标转化为土体实际位移信息,生成边坡土体的变形矢量图。

1.2 坡脚浸泡模型试验装置及传感器设置

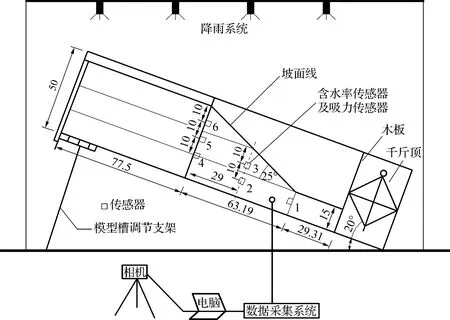

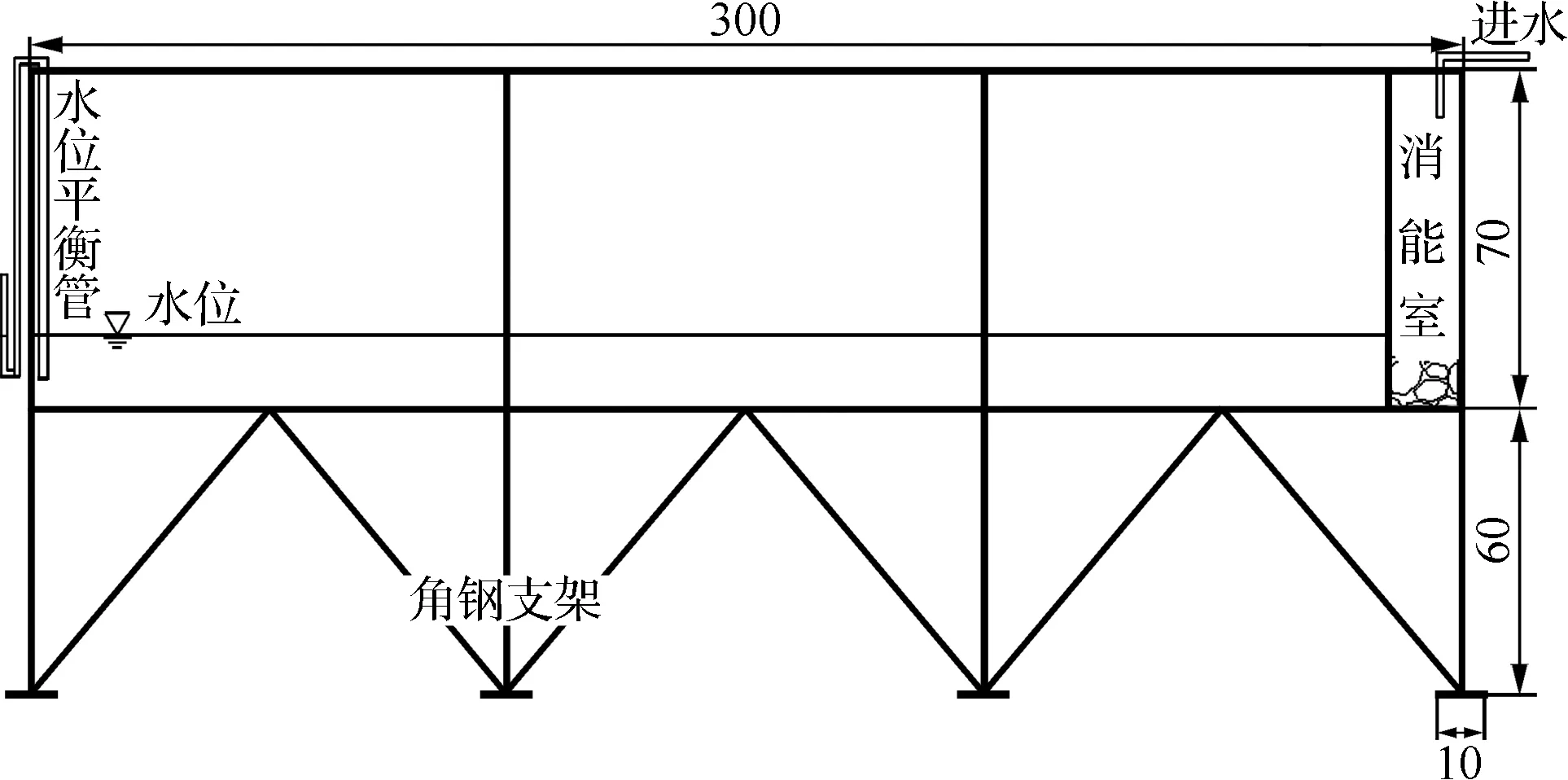

坡脚浸泡模型试验装置由框架式模型箱、水位调节系统和数据采集系统3部分组成。模型箱由方钢骨架、透明钢化玻璃槽身和角钢支撑组成。模型箱尺寸为300 cm×100 cm×70 cm,模型装置如图2所示。试验边坡分为3段,每段长90 cm,含砾量分别为10%,20%和40%,坡比均为1∶1。边坡模型高度为50 cm,坡脚水位上升过程分为4级,每级上升10 cm,最高水位控制为40 cm(见图2和3)。

图2 坡脚浸泡模型装置纵断面(单位:cm)Fig.2 Longitudinal profile of slope toe immersion model test equipment (unit:cm)

图3 传感器埋设位置横剖面(单位:cm)Fig.3 Transverse profile of sensor burying position (unit:cm)

水位调节系统由供水管线、消能室、水位平衡及出水端组成。供水管线提供试验用水;消能室设置在模型箱封闭端以缓冲水流,避免水位上升过程中出现波动干扰;水位平衡及出水端由平衡管、调节支架及阀门组成,通过调节平衡管末端高度及阀门开关来控制模型箱内部水位,利用连通器原理在特定阶段保持水位恒定[19]。

数据采集系统由吸力传感器和体积含水率传感器组成。在每个坡段的中轴线的横断面上平行于坡面布置3组传感器,其中各个测点埋设位置如图3所示,自坡顶向下垂直距离每隔10 cm、距坡面的水平距离为15 cm处,布置一组含水率传感器和吸力传感器,两种传感器之间留出5 cm的水平距离。

水位到达指定高度之后,观测边坡变形及各监测点传感器的数据,待边坡变形稳定且传感器数据不再变化后上升到下一级水位。待水位上升至40 cm且边坡各项数据稳定之后开始降低水位,降低水位过程不再分级控制,通过水位平衡管以恒定流速排水,直至水位降至10 cm。上述步骤称为一个浸泡循环过程。待第一次循环结束且边坡各项数据稳定后开始下一次循环,并在各个坡段的坡顶均匀施加25 kPa的荷载,直至模型边坡发生破坏或者变形基本稳定。

1.3 模型试验的坡土性质

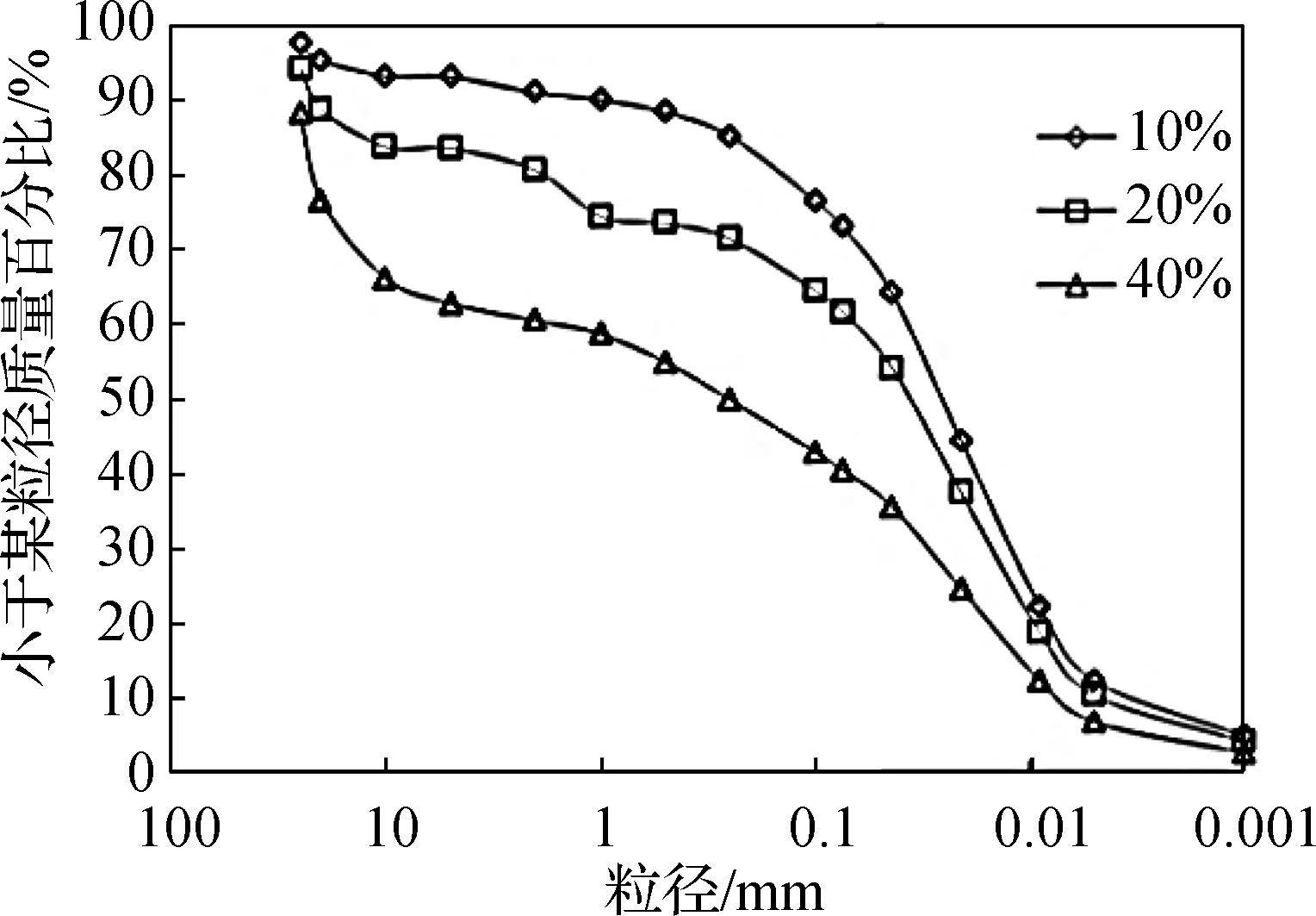

采用不同配比的细粒土、砂、砾石制备模型试验用土。测得细粒土的比重为2.661,天然含水率为19.24%,最优含水率为20.59%,最大干密度为1.638 g/cm3;不均匀系数Cu为10,曲率系数Cc为1.878,级配良好;塑限为21%,液限为35%,属低液限粉土。砂属级配不良砂,比重为2.755,天然含水率为7.21%;砾石比重为2.78,天然含水率为3.00%。由上述土料配制含砾量分别为10%,20%和40%的试验用土,级配曲线见图4,基本物理力学参数及饱和后不同含砾量土料抗剪强度参数的下降比例见表1。填筑密度按照85%压实度控制。

图4 不同含砾量坡土的级配曲线Fig.4 Grading curves of slope soil with different gravel contents

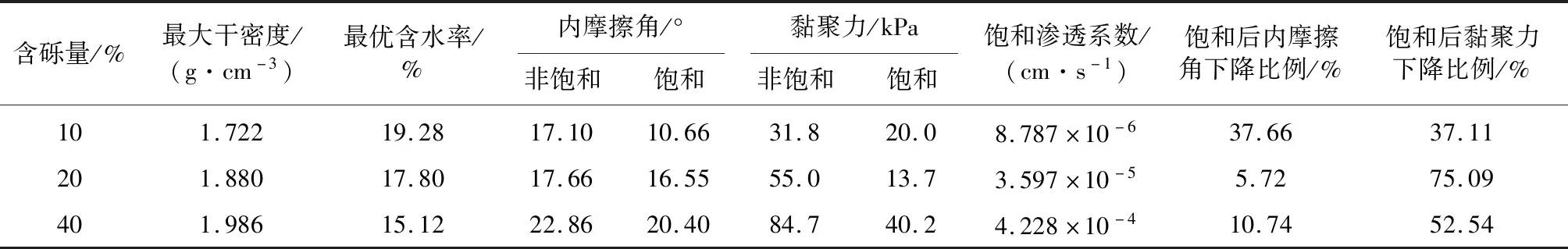

表1 不同含砾量坡土的基本物理力学参数及饱和作用下抗剪强度参数下降比例Tab.1 Basic physical and mechanical parameters of slope soil with different gravel contents and decreasing ratios of shear strength parameters under saturation condition

2 模型试验结果与分析

2.1 坡面降雨模型试验结果与分析

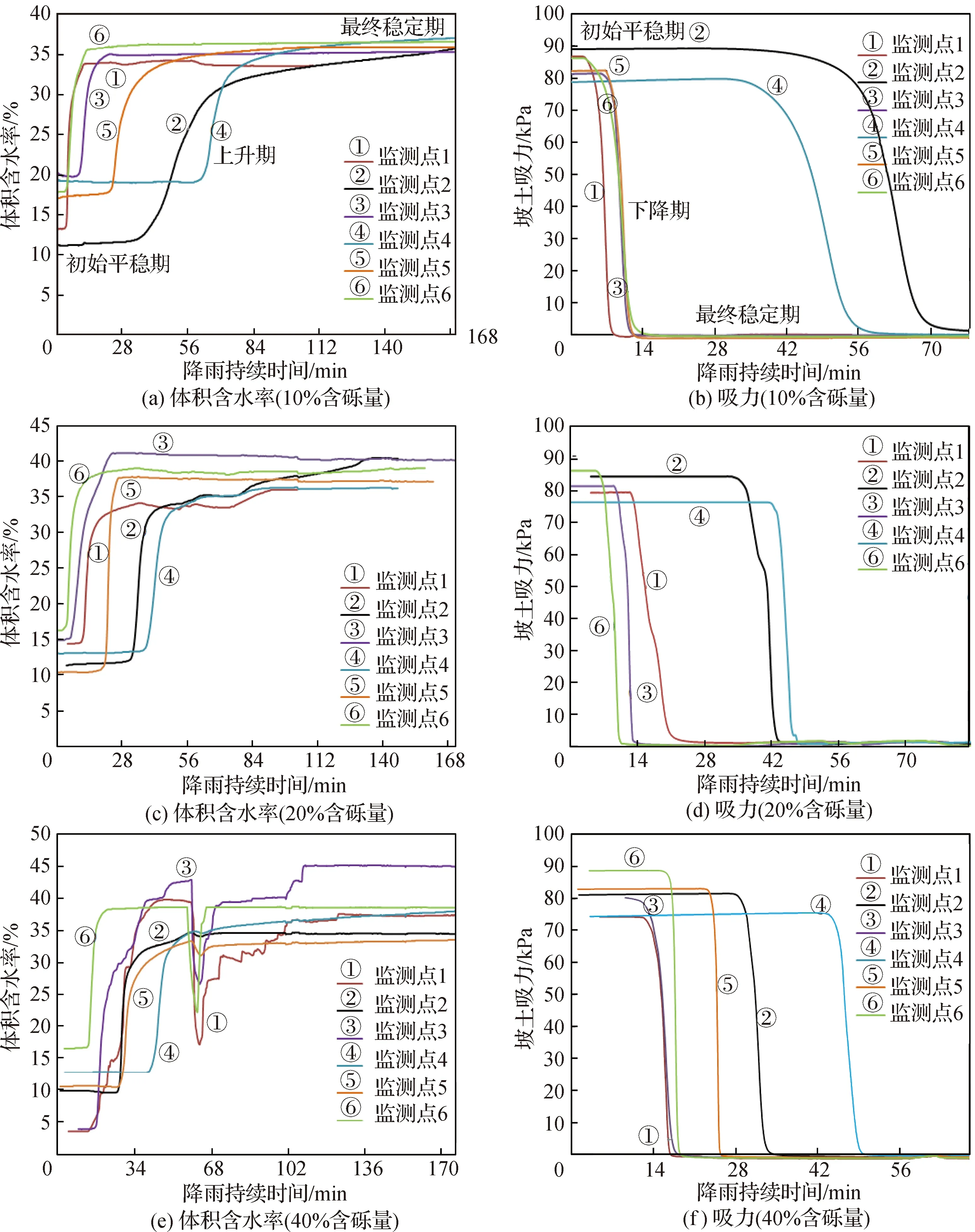

2.1.1体积含水率及吸力变化规律分析 通过监测坡体内部各特征点的体积含水率及吸力的变化,并结合边坡湿润锋发展过程,分析了不同含砾量对坡土内部土水特性的影响规律。对采集到的体积含水率及吸力数据进行处理,分别得到各组试验不同监测点体积含水率及吸力的变化曲线(图5),其中各个测点①~⑥的位置见图1。

图5 不同含砾量坡土的体积含水率和坡土吸力随降雨历时的变化曲线Fig.5 Variation curves of volume moisture content and suction of slope soil with different gravel contents during rainfall

由于含砾量为40%的降雨模型试验的供水系统在试验进行至56 min时发生故障,降雨短暂中断,时长约6 min,故期间各监测点体积含水率明显下降,恢复降雨后各项数据重新恢复正常。含砾量20%的降雨模型试验中,5号监测点的吸力传感器发生故障,故此监测点未采集到数据。

从图5可以看出,在降雨入渗过程中,不同含砾量的坡土的含水率变化趋势基本一致,即内部各位置土体含水率随降雨出现不同程度的增长,最终达到稳定状态,据此可以将含水率变化过程大致分为3个阶段:初始平稳期、上升期和最终稳定期。以最终稳定期为例,随着含砾量的增加,坡土的体积含水率的增加幅度越大:含砾量10%的坡土的体积含水率最小为33.61%,最大为36.65%;含砾量20%的坡土的体积含水率最小为35.95%,最大为40.32%;含砾量40%的坡土的体积含水率最小为33.80%,最大为45.15%。

从图5亦可看出,在降雨过程中,不同含砾量坡土的基质吸力随降雨历时的变化曲线与体积含水率的相比呈负相关关系,基质吸力的变化经历了初始平稳期、下降期和最终稳定期3个阶段。在降雨过程中,边坡表层逐渐变湿,靠近坡面的监测点(监测点1,3,6)最先响应,基质吸力开始减小。此后,随着雨水的入渗,坡体内部各点的基质吸力开始下降。观察吸力曲线的陡缓情况可以看出,含砾量越高,坡土内部的基质吸力减小速度越快。其中,含砾量为40%的坡体中,各监测点基质吸力达到零值所用平均时长约为6 min;而含砾量为10%的坡体中,各监测点的基质吸力达到零值所用的平均时长约为36 min,其中,埋深最大的4号和2号监测点的耗时分别约为1 h和1 h 30 min。

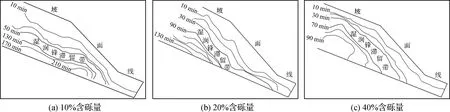

另外,从降雨开始,每隔10 min取一张照片,描绘出对应照片中湿润锋的界面线(太密集的区域用空白表示为湿润锋滞留带),直至湿润锋发展到坡底面。将同一组试验中各时刻湿润锋界面线整理到一张图中,得到边坡模型降雨过程中坡体内部湿润锋随时间变化规律,如图6所示。

图6 降雨过程中不同含砾量的土坡的湿润锋界面线随时间发展规律Fig.6 Development of wetting front interfacial lines of soil slopes with different gravel contents with time during rainfall

从图6可以看出,在降雨初期,含砾量较低的模型边坡的湿润锋的浸润速度明显较快,但是随着降雨时间的增长,湿润锋的浸润速度放缓,出现了明显的湿润锋滞留带;结合图5中基质吸力变化曲线可以发现,含砾量越高则基质吸力减小越迅速,坡土维持较高吸力的时间也越短,坡土吸水的耗时减短。例如,随着含砾量的增加,40%含砾量的坡土不到100 min便完全湿润,而10%含砾量的坡土完全湿润则需要超过210 min。

在降雨中后期,坡土在降雨过程中逐渐达到饱和,3组试验的湿润锋界面线均表现出了不同程度的湿润锋滞留带。含砾量较高的坡土排气通道较多,湿润锋能够较为顺利地发展;含砾量较少的坡土排气通道较少,一旦饱和便不易再形成排气通道,土体中的水气交换速率减慢,湿润锋发展受阻。例如,图5(b)中埋深最大的4号和2号监测点的基质吸力减速都很迟缓。

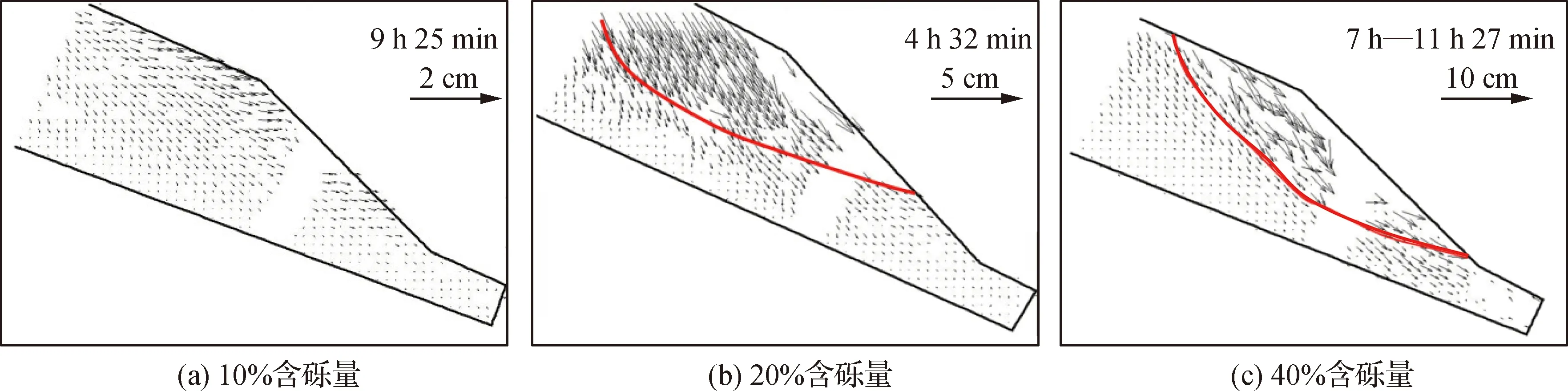

2.1.2降雨边坡变形位移场分析 利用PIV技术整理出降雨过程中不同含砾量土坡的位移场变化情况,本文只给出不同含砾量土坡最终位移矢量图和最终变形破坏图,如图7和8所示,其中图7的中段空白由模型箱立柱遮挡造成。

图7 不同含砾量土坡的最终位移矢量Fig.7 Vector diagrams of the final displacement of soil slopes with different gravel contents

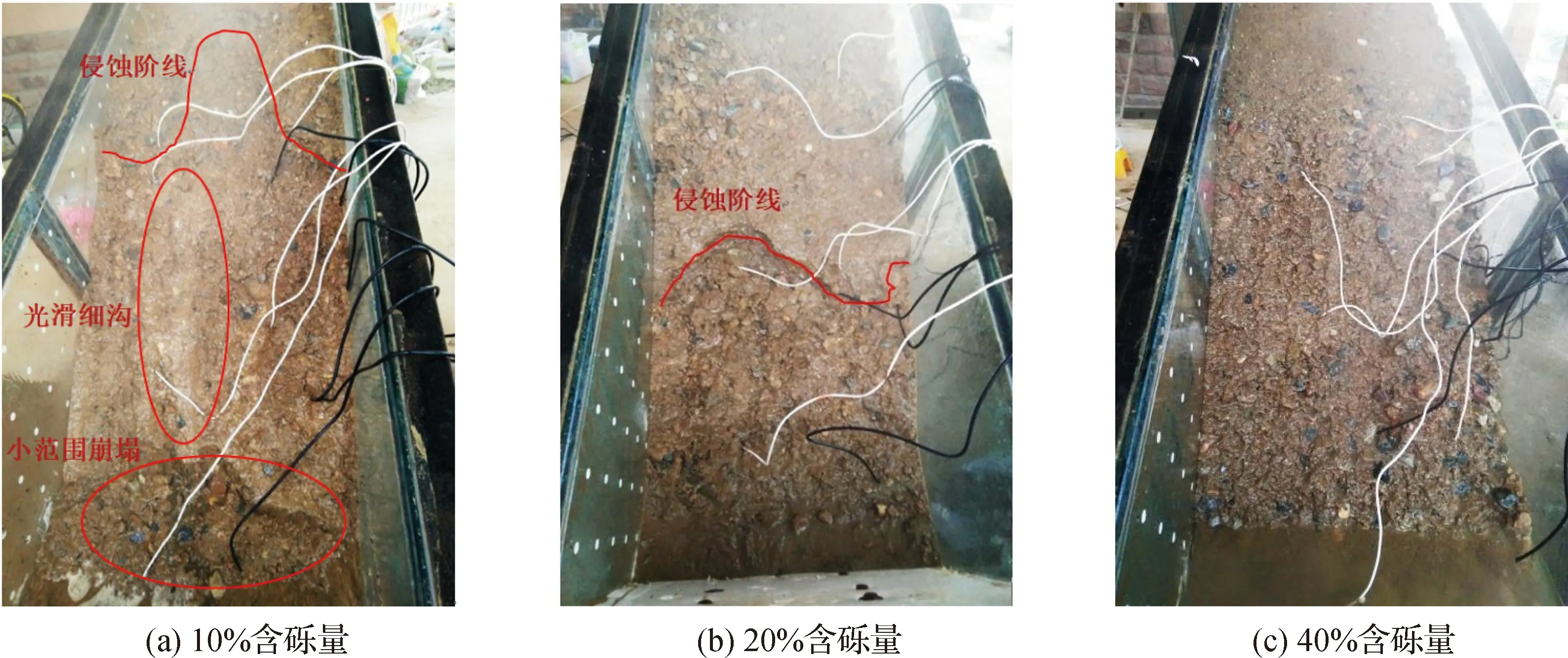

图8 不同含砾量土坡最终变形破坏形态Fig.8 Final deformation failure mode of soil slopes with different gravel contents

从图7(a)和8(a)可以看出,降雨结束后10%含砾量土坡的最大位移量为1.81 cm,变形主要集中在边坡顶面附近。降雨开始后边坡表面立即出现明显的侵蚀破坏,且坡顶湿胀效应明显,位移矢量基本垂直于坡面发展;降雨1 h 55 min之后,边坡表层侵蚀变缓,位移矢量出现偏转,坡顶出现向下滑移趋势,随后2 h内边坡均表现出顺坡向变形;降雨持续4 h至试验结束期间,坡体位移场基本不再发展,坡面发生严重侵蚀破坏(见图9(a)的坡面侵蚀阶线),但边坡未出现明显滑动破坏。

从图7(b)和8(b)可以看出,降雨结束后20%含砾量的土坡最大位移量为7.73 cm。降雨初期,坡面并未发生大规模的侵蚀破坏,仅在坡脚附近出现几处分散的片状侵蚀;降雨持续约1 h 35 min之后,坡面侵蚀加剧,坡脚附近片状侵蚀连通形成侵蚀台阶,此后侵蚀不断向坡肩发展(见9(b)的坡面侵蚀阶线);降雨持续约2 h 25 min之后,边坡出现较大位移变形,坡体向下滑移明显;降雨持续约3 h之后,坡体已经完全破坏。

从图7(c)和图8(c)可以看出,降雨结束后40%含砾量土坡最大位移量为10.69 cm。与前两组试验不同的是,降雨开始后边坡表面并未出现明显的侵蚀,而是表现为坡面细颗粒被水流带走,砾石出露,边坡坡肩、坡中位置的变形较小(见图9(c));降雨持续10 h之后,坡面首先发生破坏,随后坡肩开始下滑,进而引起整个坡体的大规模滑移破坏。

图9 降雨过程中不同含砾量土坡的坡面侵蚀破坏照片Fig.9 Slope surface erosion diagrams of soil slopes with different gravel contents during rainfall

整体而言,随着降雨的持续,3组降雨模型试验边坡中有两组发生了大规模的整体破坏,其中含砾量为20%的边坡最容易发生整体破坏。结合表1含砾土在饱和与非饱和状态下的固结不排水抗剪强度指标可知,雨水入渗会造成土体软化,导致其强度削减。本次试验边坡本身的应力水平较低,ccu值是决定边坡稳定性的关键因素,例如含砾量为20%的坡土在饱和状态下ccu值降低了近75%,因此20%含砾量的土坡最先发生整体变形破坏。

2.2 坡脚浸泡试验结果与分析

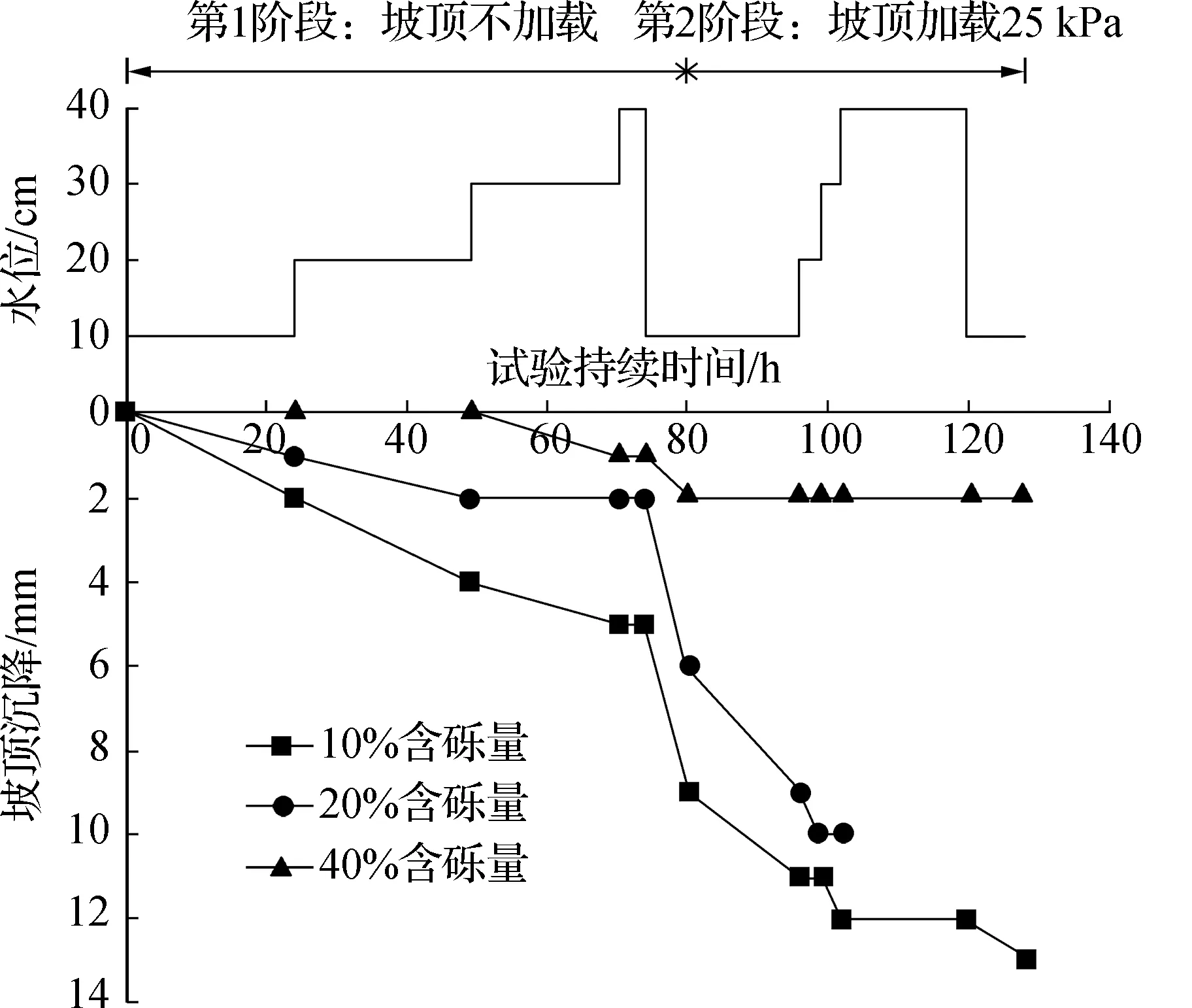

2.2.1坡顶沉降量分析 监测了试验过程中各坡段坡顶至模型槽底的绝对高差,将各水位稳定状态下绝对高差的变化值作为边坡在浸泡试验过程中的沉降量,整理出浸泡试验过程中各坡段坡体的变形特征,如图10所示。

图10 不同含砾量土坡随水位变化的沉降曲线Fig.10 Settlement curves of soil slopes changing with water level with different gravel contents

从图10可以看出,第1阶段水位上升过程中3个坡段的沉降量都随水位的上升而增加,但40%含砾量的坡段的沉降量在水位较低时不明显。10%含砾量的坡段的沉降量在水位升至40 cm后沉降量达到最大值为5 mm;20%含砾量坡段在水位达到20 cm 之后沉降量达到最大值约为2 mm;40%含砾量坡段的沉降量在水位上升到30 cm后达到最大值约1 mm。

在降水位阶段(水位由40 cm降至10 cm),3个坡段的坡顶均有沉降,10%与20%含砾量的坡体均发生了约4 mm的沉降;40%含砾量的坡段变形最小,降水位造成的沉降量为1 mm,此后整个试验过程中该坡段均未再发生明显变形。

在第2阶段水位上升到10 cm后保持水位,在坡顶加载25 kPa。10%含砾量的坡段的坡顶发生了约2 mm 的沉降;加载对20%含砾量的坡段影响最为明显,坡顶沉降量为3 mm。水位继续上升至20 cm后,10%与40%含砾量的坡段持续保持稳定,未见明显进一步的坡顶沉降,而20%含砾量的坡段的坡顶沉降量再次增加1 mm,该坡段的坡顶总沉降量达到了10 mm。水位继续上升至30 cm后,10%含砾量的坡段的坡顶沉降增加了1 mm,其余两个坡段均未见明显的坡顶沉降。当水位再次继续上升至40 cm之后,20%含砾量的坡段发生破坏,另两段试验边坡未观测到明显破坏。水位再次由40 cm降至10 cm后,10%含砾量的坡段的坡顶沉降量增加了1 mm,而40%含砾量坡段几乎没有观测到沉降。

总体而言,10%含砾量的土坡最易发生变形,在试验各阶段均能测量到明显的坡顶沉降,但是边坡并未发生破坏;20%含砾量的土坡在浸水之后变形量稍小,但是在降水位和加载作用下出现了非常明显的坡顶沉降,并在第2阶段浸泡循环中发生破坏;40%含砾量的土坡在坡脚浸泡作用下影响较小,仅发生微小变形,且边坡整体能够保持良好的稳定性。

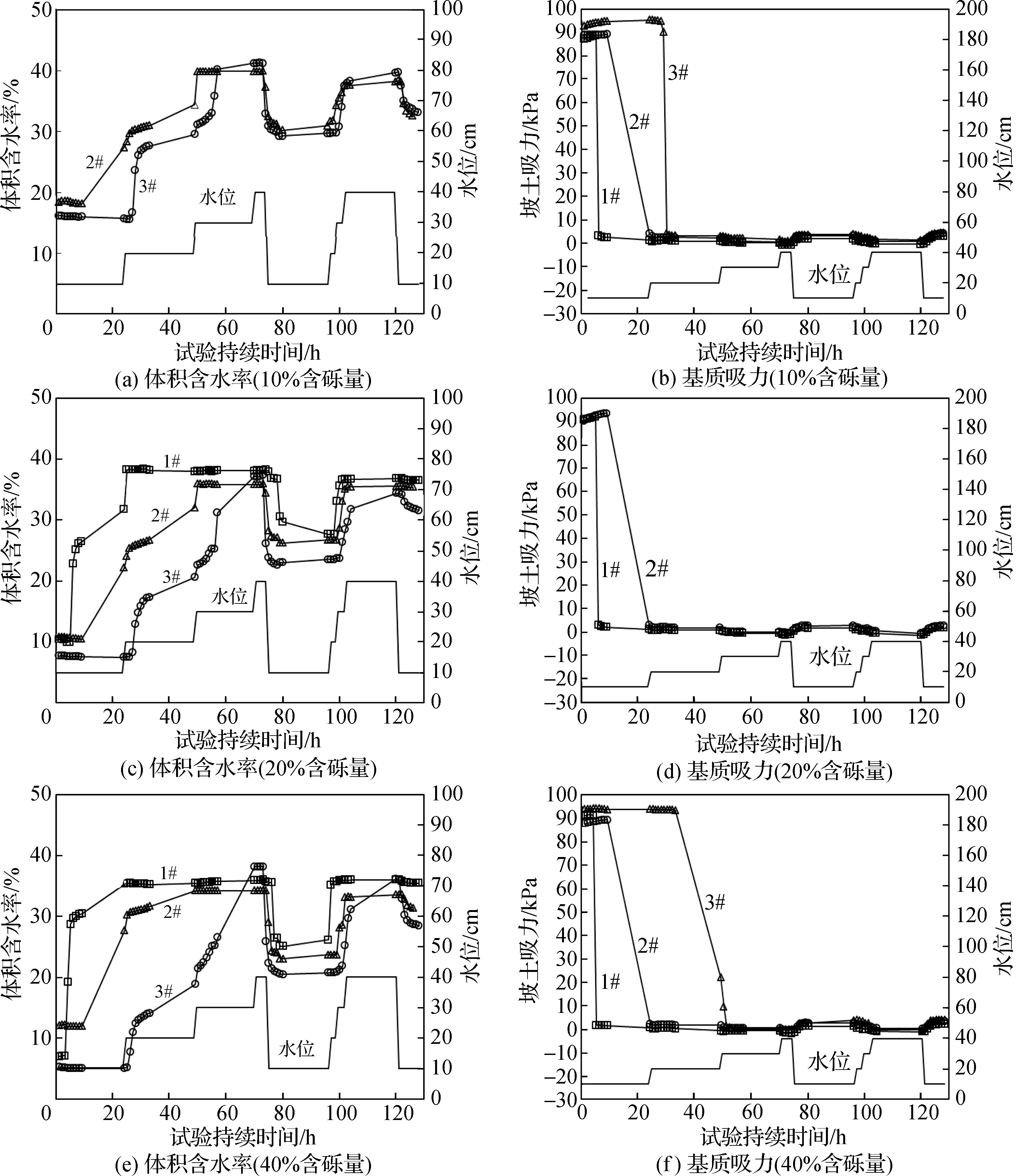

2.2.2水位变化条件下坡土的体积含水率及吸力变化规律分析 在坡脚的水位上升和下降循环过程中,每隔1 h监测1次各坡段的传感器埋设位置(特征点)的体积含水率及吸力,体积含水率及吸力变化分别如图11所示,其中各个测点1#~3#的位置见图3。由于试验持续时间较长,未能监测夜间数据。在图11中,10%含砾量坡段1#监测点的体积含水率传感器发生故障,20%含砾量坡段3#监测点的吸力传感器发生故障,可能是由于制模时击实土体导致传感器故障,故缺少上述2个测点的相应数据。

图11 不同含砾量土坡在不同水位时体积含水率和的吸力历时曲线Fig.11 Diachronic curves of volume moisture content and suction of soil slopes with different gravel contents at different water levels

从图11中可以看出,水位上升过程中,不同含砾量坡段的体积含水率随水位的响应情况不同:水位由10 cm升高至20 cm过程中,含砾量越低的坡段,其3#监测点的体积含水率变幅越大;图11中10%含砾量的坡段3#监测点基质吸力率先下降,表明坡脚浸泡过程中含砾量越低的坡体的毛细水上升高度越大;水位升高至30 cm后,10%含砾量的坡段的3#监测点附近土体的体积含水率趋于稳定;水位升高至40 cm后,20%和40%含砾量的坡段各监测点附近土体的体积含水率达稳定数值。在水位下降过程中,含砾量越高的坡段各监测点坡土的体积含水率下降越多,说明含砾量越高的土坡持水能力越差。

从图11中还可以看出,各坡段基质吸力均表现出浸水前期快速减小,而后期随水位变化出现小幅度波动的特点。在水位上升的过程中,各坡段监测点处坡土的吸力快速下降;在水位下降过程中,各监测点处的吸力均有明显回升,且含砾量越高的坡段其基质吸力回升越明显,尤其是40%含砾量坡段的3#监测点位,其基质吸力回升趋势最为明显。

3 结 语

通过对含砾量分别为10%,20%,40%的含砾土坡进行坡面降雨和坡脚浸泡模型试验,可以得出以下结论:

(1)降雨条件下,试验观测到的坡面侵蚀阶线的发展过程表明,含砾量较低的土坡的坡面侵蚀严重,长时间降雨易造成大量的水土流失和坡土强度降低,引发边坡失稳破坏;含砾量较高的土坡坡面的细颗粒流失严重,长时间降雨也会造成坡面土体的强度大幅度降低,进而造成边坡破坏。

(2)降雨过程中,含砾量越低的边坡越容易形成湿润锋滞留带,使边坡深部越难以达到饱和状态;含砾量越高,含砾土坡的排水能力越强,有利于边坡稳定。

(3)在坡脚浸泡过程中,含砾量越高的土坡越不容易发生变形。当含砾量较低时,相应的含砾土坡在浸水饱和及后续坡顶小幅加载过程中以变形为主,但不易发生破坏。含砾量较高时,边坡在坡脚浸泡及后续坡顶小幅加载作用下变形量非常小,且坡体较稳定。

(4)三轴试验结果辅助表明,含砾量20%的坡土饱和后强度的降幅最大,其黏聚力的数值减小的比例高达75%,导致在降雨和坡脚浸泡条件下最易发生破坏。