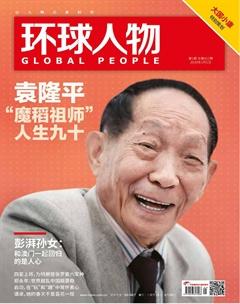

他用一株稻温饱了世界

田亮

2018年8月,一篇名为《请暂时遗忘袁隆平,我们应该认识一下这些给我们米饭吃的人们》的网络文章传播开来。这篇文章认为,超市货架上鲜有袁隆平研制的大米,袁隆平的成就被过分夸大,掩盖了其他科学家的光芒,人们应该多关注水稻育种领域其他科研工作者。一时间,掀起了该不该“暂时遗忘袁隆平”的讨论。

《科技日报》随即有针对性地在头版头条发表文章《不能遗忘袁隆平,“暂时”也不行》。文章解释道,不是袁隆平培育的品种,却未必没有“袁氏基因”。目前我国推广面积前三名的杂交组合品种“汕优63”“汕优64”“威优64”的亲本(动植物杂交时所选用的母本或父本),都来源于袁隆平团队1970年发现的一株雄性不育野生稻——“野败”。1972年,袁隆平向全国攻关组所有成员单位发放了“野败”材料,这才有了后来的一众稻种。

事实表明,人们从来没有遗忘袁隆平。就在那篇网文发表一个月后,袁隆平的名字就出现在未来科学大奖获奖者名单上。2019年9月17日,习近平签署主席令,授予袁隆平等8人“共和国勋章”。

荣誉等身,贡献卓著。背后,恰是袁隆平对学生的那句期许:对水稻有感情。这是他自己一生的写照。

任性的“贵公子”

几十年来,采访过袁隆平的不少记者感慨:若不是事先知道他是大名鼎鼎的科学家,见到这个干瘦干瘦、满脸皱纹、皮肤黑中透亮的老头,一准会以为他是个地地道道的老农民。谁也不会想到,他年少时可是位出身名门的“贵公子”。

“从第十一世祖开始,我们家族谱排辈的字序是‘大茂昌繁盛,兴隆定有期,敬承先贤业,常遇圣明时。”袁隆平说,他是“隆”字辈。祖父考中了举人,辛亥革命以后由江西九江五县同乡会公举,做了两年的“知事存记”,相当于现在的县政府办公室主任,后来又当过江西省议会议员、广东文昌县县长。父亲袁兴烈生于1905年,毕业于南京的东南大学,即后来的国立中央大学和南京大学,20世纪二三十年代在平汉铁路局工作,抗战期间还曾发动一名企业家捐献了500把大刀,赠送给西北军的“大刀队”。袁隆平的母亲早年在江苏镇江教会学校读高中,英语很好,他的英语就是母亲发蒙的。他的姨母则是北京协和医院的护士长。由林巧稚接生、诞生于协和的他因而得名“隆平”,北平的平。

少年袁隆平(左)。青年袁隆平(右)。

1967年,袁隆平(右一)帶学生在试验田里。

也许是因为这样的出身,袁隆平小时候颇有底气贪玩。1939年,正值战乱,9岁的袁隆平随父亲辗转到重庆。那时,日本人常来轰炸。“警报一响,我们就不上课了,躲到防空洞里去。但防空洞里很不舒服,憋闷得很,我们就跑出来,去河边游泳。一次我带上我的弟弟隆德逃学去游泳,被父亲用望远镜远远看见,他气得提了拐杖就到江滩上来将我俩揪了回去,打了一餐饱的。我以为拉上弟弟,两个同时犯错误,罪责会轻一点,各打五十大板。结果哪晓得,逃学游泳不讲,还拉上弟弟,罪加一等!最后挨板子狠狠地打了一回。”袁隆平回忆道。

上学时,袁隆平只喜欢学感兴趣的学科,不喜欢的只求及格。他最不喜欢数学。当时学“负乘负得正”时,他很不理解:正数乘以正数得到的是正数,这还好理解,负数乘负数也得正数,这是为什么呢?“我是个爱把事琢磨透的人。我就问老师为什么,老师不讲,只要我呆记。我不懂,那怎么呆记呢?要讲道理呀!从此我便对数学不感兴趣了。”袁隆平说,“有一次语文老师布置写作文,我在作文中使用了‘光阴似箭,日月如梭的描写,老师说这是臭文章。从此我就不用‘光阴似箭,日月如梭这样的词语了,再也不爱使用浮华的形容词了。”

袁隆平在实验室观察杂交稻苗。

1949年,袁隆平考大学时,选择重庆的相辉学院农艺系为第一志愿。“学农有个好处,它的数学少,只要搞方差分析,统计方面有一点数学,其他没有。”袁隆平说。重庆解放后,农艺系与其他学院的农学专业并为西南农学院。

其实,袁隆平选择农学,也源于兴趣。读小学一年级时,老师带他们去郊游,参观一个园艺场。“花好多,各式各样的,非常美,在地下像毯子一样。当时,美国的黑白电影《摩登时代》中有一个镜头,窗子外边就是水果什么的,伸手摘来就吃;要喝牛奶,奶牛走过来,接一杯就喝,十分美好。两者的印象叠加起来,心中就特别向往那种田园之美、农艺之乐。从那时起,我就想长大以后一定要学农了。如果读小学的时候老师带我们郊游去的不是那个园艺场,而是真正的农村,是这样又苦又脏又累又穷的地方,恐怕我就不会立志学农了。既然选择学农了,我也没觉得后悔,而是坚定了学农的信心。看到农民这么苦,我就暗下决心,立志要改造农村,为农民做点实事。”

1953年,从西南农学院农学系毕业后,袁隆平被分配到湖南安江农校任教。这是一所中专学校,他在这里当了18年的教师。杂交水稻就诞生于在此工作期间。1971年春,湖南省农业科学院成立杂交稻研究协作组,袁隆平开始在这里工作。

“失败”的老师

1961年7月的一天,袁隆平和往常一样来到农校的试验田选种。这一次,他在一块早稻田里发现一株“鹤立鸡群”的水稻,穗大,籽粒饱满,稻穗像瀑布一样向下垂着。袁隆平如获至宝,挑了一穗,数一数籽粒,竟有230粒!当时高产水稻的亩产量只不过五六百斤,如果用这株水稻的籽粒作种子,水稻亩产量就会上千斤,也就是增产一倍。这对当时正经历三年自然灾害、粮食极度短缺的中国老百姓和袁隆平本人来说,简直是个天大的好消息。“当时吃不饱饭,那真难受啊,也有饿死了人的。我深切体会到了什么叫做‘民以食為天。”袁隆平说。

当这株“鹤立鸡群”的水稻成熟时,袁隆平把籽粒小心翼翼地收下来,第二年春天又把这些种子播种到田里,种了1000多株。“我天天往那里跑,管理得很好,每天观察啦,施肥啦,灌水啦,除草啦,‘望品种成龙,渴望有惊人的奇迹出现。”袁隆平说,“但是,禾苗抽穗后竟让我大失所望,抽穗早的早,迟的迟,高的高,矮的矮,参差不齐,没得一株有它‘老子那个模样。心中预想的‘龙变成了‘虫。我感到很灰心,失望地坐在田埂上,心想为什么会这样?”

失望之余,又来了灵感。水稻是自花授粉植物,纯系品种是不会分离的,这种性状参差不齐的表现,是不是就是孟德尔、摩尔根遗传学上所说的分离现象?袁隆平眼前一亮,心想很可能那株鹤立鸡群的水稻乃是一株天然的杂交稻,因为只有杂种的后代才可能出现分离。那么就是说,杂种优势不仅在异花授粉作物中存在,而且在自花授粉作物中同样也存在。袁隆平经过反复统计计算发现,高矮不齐的分离比例正好是3:1,完全符合孟德尔的分离规律。这一重大发现令他异常兴奋,心想:自然界既然存在天然杂交稻,水稻这种自花授粉作物存在杂种优势是确实的,应该是可以通过人工的方法利用这一优势的。从此,他萌生了培育杂交水稻的念头。

事实上,水稻的杂种优势早在1926年就为美国人T·W·琼斯发现,但因为水稻自花传粉的特性,这种杂种优势未能得到充分利用。为什么会出现这种情况呢?一般说来,杂种优势只在杂种第一代表现明显,所以生产上利用时必须年年配制第一代杂种。而水稻作为自花传粉的植物,同一植株上的雄蕊和雌蕊如果都发育完好,它们之间就会发生自交,若想杂交,非得除去母本植株上的雄蕊不可。要靠普通方法人工去除雄蕊来大量生产杂交种子是极其困难的,这也就是水稻杂种优势利用长期未能实现的原因。

突破水稻杂种优势利用研究的关键,在于培育雄性不育系。袁隆平心想,既然自然界存在杂交稻,也就会有天然的雄性不育株,即雄蕊发育不正常,不能产生有正常功能的花粉,要靠外来的花粉繁殖后代的稻株。1964年夏天,水稻进入抽穗杨花的时节,根据花药不开裂是许多作物的雄性不育性状之一,袁隆平开始寻找天然的雄性不育稻株。“那是很辛苦的。我早上吃了早饭就去下田,带个水壶、两个馒头;中午不回来,一直到下午4点钟才回来。上面太阳晒,很热;下面踩在冷水中,很凉,因为没有水田鞋,都是赤着脚。就是那样差的条件和饮食,让我患上了肠胃病。”袁隆平说,“我每天在几千几万的稻穗里寻找。我的一位学生也来跟着我一起寻找,手拿放大镜,一垄垄、一行行、一穗穗,我们像大海捞针一样。”在观察了14万多个稻穗后,他终于发现了第一株雄性不育株。有了不育系后,把它们与正常品种相间种植,并进行人工辅助授粉,就可以解决不要人工去雄便能大量生产第一代杂交种子的问题。

2001年2月19日,袁隆平观察水稻生长情况。

2018年9月27日,袁隆平培育的“海水稻”在温州市苍南县龙港新城开机收割。

1966年2月,《科学通报》发表了袁隆平的研究论文《水稻的雄性不孕性》。在这篇论文中,袁隆平正式提出了通过培育水稻“三系”(即雄性不育系、雄性不育保持系、雄性不育恢复系),以“三系”配套的方法来利用水稻杂种优势的设想与思路。在“文革”时期的动荡环境中,袁隆平的杂交水稻研究受到了国家科委和湖南省有关部门的特殊保护。

“当时很多人看不到杂交稻的优势,我要说服大家支持杂交水稻研究。我们用常规稻做对照,把杂交稻种在田里面,种了四五分田。收获的时候大家都来看产量,结果稻谷的产量还减产5%,稻草增产60%。于是有人讲风凉话,说可惜人不吃草,人要是吃草,你这个杂交水稻大有发展前途。领导问还要不要做杂交水稻研究,我说还要做。我说表面上我是失败的,本质上我是成功的。增产的稻草也是它的优势,是我们技术选择不当,如果我们改进技术,把优势改良到稻谷上,稻谷就可以增产。优势表现在稻草上是技术问题,但它有优势是原则问题。最终单位支持了杂交水稻的研究。”袁隆平说。

但几年下来,实验结果并不理想。这些雄性不育株总是今年不育,到了明年又是一部分不育、一部分可育的,达不到每年保持100%不育。总体上说,研究进展不大。

开挂的科学家

1970年的一天,袁隆平和他的学生们在海南岛上一片沼泽地的小池塘边发现了一株“野败”(雄性不育水稻)。第二年,袁隆平发现“这个家伙是好东西”:不仅雄性不育,而且不育性能保持下去。1973年,袁隆平收获了“野败”的后代,几万株稻子,全是雄性不育。研究开始走向成功。

杂交水稻在实践中立刻显示了增产效应,一般比常规稻增产20%左右。1975年,全国多点示范杂交水稻5600多亩。1977年,全国杂交水稻种植面积达到3100万亩,占全国水稻面积的5.82%,平均亩产359公斤。至1993年,我国累计种植杂交水稻1.6亿公顷(1公顷为15亩),增产稻谷2400亿公斤,种植面积增至全部水稻面积的51%。

杂交水稻大大提高了水稻的产量,在适产水稻的国家和地区掀起了一股“绿色革命”的浪潮。1979年4月,袁隆平应邀赴菲律宾参加水稻科研年会。会上,他宣读了用英文写的《中国杂交水稻育种》论文。接着,他又用英文清楚、准确地回答了有关专家的提问,折服了与会人士。这是中国科学家第一次将杂交水稻研究的成功经验传递给世界。会议结束时,不同寻常地反复播出了“杂交水稻之父”的字幕和他的头像,各国专家起立向袁隆平鼓掌致意。

1987年,袁隆平又提出杂交水稻育种的战略设想。在他的设想中,杂交水稻的育种方式必须由繁到简,未来要从三系到两系再到一系。即三系法是第一代技术,一系法是第三代技术。利用第一代技術培育出一个优秀的杂交水稻新品种,就好像在成千上万个水稻材料中,只有A和B才适合“结婚”,而B还藏在茫茫稻海里,若要相遇,不仅需要耗费很大的精力,还需要很多运气。到了第二代技术,A可以和其他所有水稻“结婚”,虽然选择面大大提高,但不能保证后代的优良。而第三代技术,不再是只为A服务,它让所有的水稻,在理论上都能找到适合自己的“另一半”,并产生优良后代。

这个后来被世界农业科技界誉之为“袁隆平思路”的卓越构想,把科学探索推向了又一个全新的境界。当袁隆平提出要选育亩产700公斤以上的超级稻时,就连跟随他多年的助手们都怀疑:“这怎么可能?”袁隆平则认为,日本和国际水稻研究所都没能在“超级稻”上取得突破,但别人没做到的,不等于我们不能做。“搞科研,要有一种在国际上争先的精神。就像跳高一样,跳过一个高度,又有新的高度在等着你;要是不跳,早晚要落在人家后头。”他要的就是抢占杂交水稻研究的国际制高点。

1984年,湖南杂交水稻研究中心成立,袁隆平被任命为中心主任。1987年,国家“863”计划将两系法杂交水稻研究立为专题,袁隆平挂帅组成了两系法杂交水稻研究协作组。在取得多项科研成果的同时,随之而来的问题也越来越多,最为突出的是科研经费紧张。1994年12月,时任国务院总理李鹏视察湖南杂交水稻研究中心,当场批示从总理基金中拿出1000万元,支持国家杂交水稻工程中心的建设。“从全国范围内看,当时杂交水稻平均亩产440公斤,比常规稻高出120公斤之多,但这一产量已经徘徊了七八年。如果亚种间杂交稻(两系法)培育成功,杂交水稻产量又将大大提高一步。”袁隆平说。1995年5月,国家杂交水稻工程技术研究中心正式成立。1998年,他又向时任总理朱镕基请求支援,朱镕基又从总理基金中划拨1000万元。

杂交水稻产量越来越高,越来越多的农民从中受益。出生在1960年的曹宏球,是湖南郴州市北湖区华塘镇塔水村农民。他出生在三年自然灾害时期,小时候吃了不少苦。改革开放以后,曹宏球率先在责任田里种起了杂交水稻,年年都有好收成。他还腾出地培育出无籽苦瓜新品种,收入不断提高,被当地表彰为科技致富典型人物。1995年春节,曹宏球在自家新楼大门两边贴上了一副新春联,上联是“发家致富靠邓小平”,下联是“粮食丰收靠袁隆平”,横批是“盛世太平”。这副对联一经传出,被各地新闻媒体广为引用。

2000年,亩产700公斤的超级稻目标顺利实现。然而,这只是第一期目标。国际水稻专家认为,理论上水稻产量极限为每公顷15.9吨。但这绝不是袁隆平的极限。从2000年第一期亩产700公斤、2004年第二期亩产800公斤、2011年第三期亩产926.6公斤,到2014年的亩产1026.70公斤(即每公顷15.4吨),我国杂交水稻育种研究在14年里取得了令世界瞩目的“四连跳”。

不退休的人

早在1998年6月24日,湖南省四达资产评估事务所宣布:通过对11万组数据资料进行严格审查论证,评定“袁隆平”这个品牌的无形资产价值为1008.9亿元。2000年,袁隆平农业高科技股份有限公司挂牌上市,袁隆平的持股市值达到1亿元,这在当时被视为知识创造财富的典型案例。

公司上市前夕,家人还在劝袁隆平,不要用自己的名字命名股票,免得让大家整天议论袁隆平今天涨了几分,明天降了一毛。然而,为了杂交稻研究能获得更多的经费支持,能在国际上获得更大面积的推广,他愿意尝试一下。

如今他说得最多的一句话就是:我有两个梦想,一个是禾下乘凉梦,一个是杂交水稻覆盖全球梦。2001年,电视上常可看到一个袁隆平出镜做的公益广告,他在片中说:“我曾经做了一个梦,梦见水稻长得像高粱一样高,稻穗长得像扫把一样长,米粒长得像花生米那么大,几个朋友坐在水稻下面乘凉……”从1981年至1998年,湖南杂交水稻研究中心共举办了12期国际杂交水稻培训班,培训了来自20个国家的200名左右科技人员。在中国的帮助下,越南和印度的杂交水稻发展很快,1998年,越南种植杂交水稻达20万公顷,印度为10万公顷,并取得了比当地良种每公顷增产1至2吨的效果。此后,越来越多的国家从杂交水稻中受益。

2018年1月,袁隆平“海水稻”团队在阿联酋迪拜启动项目建设,从5月到7月,试种的80多个水稻品种分批成熟。来自国际水稻研究所、印度、埃及、阿联酋和中国的5名专家组成的国际联合测产专家组,对首批成熟的品种进行了测产,这些品种都超出了全世界水稻每公顷4.539吨的平均亩产量,标志着袁隆平“海水稻”团队在迪拜沙漠地区的试验种植取得了阶段性成功。

袁隆平虽不是穷苦人家出身,但经历过困难时期,他最牵挂的始终是生活在底层、吃不饱饭的贫寒人家。2001年,一家专注于“三农”报道的报社派记者采访袁隆平,袁隆平听说他们的报纸全年定价不到50元,一天不到一包“梅雀”牌香烟钱,便说:“眼下农民朋友的生活不是很富裕,相当一部分农民朋友渴望着脱贫致富而又一时找不到门路,你们这些高参肩上的担子不轻啊!我看农民朋友是订得起(这张报纸)的。你们的报纸是办给‘穷人看的,是办给弱势群体看的,所以注定你们也是‘穷人。”当记者提出请他担任顾问时,他说:“好。我反正有60多个头衔了,再多一个也无妨。不过头衔太多了,好累,反而成了包袱。但你们的报纸是办给农民朋友看的,我愿意当这个没有级别的顾问。”

眼下举世瞩目的“海水稻”属于耐盐碱地水稻。袁隆平说,全国的盐碱地有十几亿亩,其中能种水稻的只有两亿亩,如果杂交“海水稻”搞成功了,推广到1亿亩,每亩增产粮食300公斤,1亿亩就是300亿公斤,可以多养活8000万人口。“如果全球有一半稻田种植了杂交稻,按每公顷增产两吨来计算,就可以每年增产稻谷1.6亿吨,可以多养活5亿人口。”

2019年10月21日至22日,被袁隆平看作突破亩产1200公斤“天花板”关键的第三代杂交水稻,在湖南省衡阳市衡南县清竹村以首次公开测产方式全面亮相。尽管亩产1046.3公斤离“天花板”还有一定距离,但已经说明第三代杂交水稻技术的成功。最近在接受采访时,袁隆平表示,1200公斤目标在实验田已经实现,他又给自己设定了一个新目标:每公顷20吨,即每亩1333公斤,且不封顶。

从1961年发现那株“鹤立鸡群”的水稻至今已有近60年。普通人到60岁也就退休了,而袁隆平90岁了,虽然现在不能像以前那样下田了,但他没有停止过工作。“没有想过退休,一退休了就没有事情做,会有失落感。我是做研究的人,脑瓜不行我就完了。”袁隆平说。他不退休,人们就永远期待那个再创新高的亩产数字。还有谁会暂时忘记他呢?