征集抗疫藏品文博机构在行动

汪沐

公开征集与抗击新冠肺炎疫情有关的各种物证、计划在疫情结束后举办相关展览、建议成立防疫博物馆……近段时间以来,面对举国上下共同努力的抗疫战,文博机构同样在行动。从目前的反馈中也可以看到,留存这一段历史,为人类的前行做好记录,以便将来的人们不忘此次疫情带来的经验与教训,这已经成为了越来越多人的共识。

博物馆发出征集令

3月11日,中国国家博物馆在其官方微博发布《中国国家博物馆关于征集抗击新冠肺炎疫情相关实物资料的公告》,宣布即日起,该馆面向社会公开征集抗疫过程中形成的具有收藏、研究、展示、纪念价值的代表性实物和资料。

据悉,国家博物馆此番的征集共计六大类型,包括中央和地方各级政府关于防控疫情所发布的公告、海报、通知、公函及相关请示、批复、会议纪要等文字资料;全国各地在抗击疫情过程中使用的相关物资、装备等实物;反映全国人民广泛参与抗击疫情感人事迹的实物资料;反映各地民众积极奉献爱心、全力配合防疫工作的实物资料,以及与防疫抗疫相关的各类美术作品、影视作品、文学作品等。方式以移交、捐赠、征购为主。

1月31日,日本川崎市向沈阳市捐赠的8万只医用口罩抵达沈阳桃仙国际机场。物资外包装上写着“中国加油!沈阳加油!”汉字,充分体现了国际间的友好互助。

据了解,虽然自今年年初疫情蔓延以来,为了防范,文博机构普遍都选择了实施闭馆,但他们也并未“闲着”。除了推出“云展览”,早在今年2月,在全国的省级博物馆中,就有江西省博物馆等率先发出了征集的倡议。相关统计显示,目前全国已有浙江、山西、上海、天津、广东、陕西、河南、河北、辽宁、吉林、四川、云南、江西等省级博物馆启动征集疫情见证物工作,大量市级博物馆先后加入,征集范围包括请战书、倡议书、捐赠凭证、工作日志、小区进出证、登记表、测温仪、宣传横幅、摄影摄像作品、书法绘画作品等。

在业内人士看来,作为肩负着引导公众审美教育职能的博物馆,以这种紧贴现实、记录当下的方式在行动,也是一种社会责任与现实关怀的体现。

特色藏品格外抢手

一边是博物馆的积极征集,另一边,社会对此的反响,也让人感受到了民间力量不可小觑。

山西博物院藏品研究部相关负责人近日就向媒体透露,自征集令发出以来,该院已经收到了一批民众通过电子邮件发来的见证物照片,包括文艺作品,如钟南山院士的画像、防疫诗歌,以及出入证、通行证等此次防疫期间的物品。工作人员将经过筛选来确定入藏哪些物品。

在征集公告发布后不到20天的时间中,通过电话、微信和邮件等方式对接,重庆中国三峡博物馆也收集到了有效线索40余条,当前的征集工作主要在做好線索收集和跟进上。

而从已公开的征集“收获”来看,各家博物馆有着不同的特色与侧重。

作为最早征集到抗疫见证物的博物馆之一,大连博物馆如今已经征集到了30多个捐赠物资外包装。该馆馆长姜晔在接受采访时表示,疫情暴发后,日本友人在捐赠物资外包装上用“山川异域,风月同天”的汉字表达,一度成为了社交媒体的热搜。也正是在那时,她看到了这批邻国捐赠物资外包装的收藏价值。

3月11日,云南省应对疫情工作领导小组指挥部向湖北省捐赠的10万只N95医用防护口罩在昆明装车出发。在不少博物馆看来,这些捐赠物资外包装是具有纪念价值和收藏价值的实物。

“它们的标签设计得特别好,语言风格也非常好,既体现了国际间的友好互助,又展现了汉字的文化魅力。另外我们还发现,不同地方的捐赠物资包装上写的文字也是不一样的。”姜晔说道。目前,大连博物馆已经通过官微贴出了部分捐赠物资包装箱、记录单、慰问信等相关图片。

广东省博物馆此次尤其希望征集到与一线医护人员直接相关的资料或物品,目前已有多家省内机构与其取得了联系,提供线索。比如中山大学附属第一医院发的抗疫一线照片和视频,当地媒体也提供了记者在一线拍摄的大量视频和图片,还有广州美术学院两位年近九旬的老教授梁世雄和蔡克振,也表示将无偿捐赠他们的书法作品。

还有博物馆则将征集目光集中在更为具体的群体上。比如中国妇女儿童博物馆就在自家的征集公告中写道,该馆此次的征集范围为女性个人及群体参与抗击疫情的见证物、纪念物。

据该馆相关工作人员介绍,公告发出后,博物馆接到了不少热心民众的电话,纷纷表示作为普通人也“想为这次活动做点儿什么”。与此同时,还有家长通过电子邮件给博物馆发来了母亲和孩子一起创作的亲子战疫绘画作品,这些作品已陆续在馆方的官微中推出。

因为疫情这种非常时期而产生的一批特殊而罕见的物品,更是成了文博机构征集中的“抢手”藏品。例如为了让一线医生护士、公安干警等得到及时休息,一些医院等机构向连续奋战多日的防疫人员发布“强制休息令”;还有浙江舟山、新疆乌鲁木齐等地的公安局发出要求个别一线干警停止工作、陪伴家人的“ 强制陪伴令”,浙江省博物馆等多家机构就很看重这两种文件。

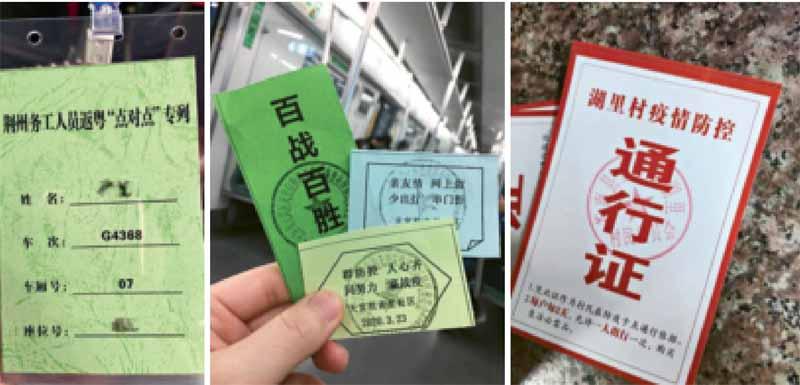

社区是此次疫情防控工作中的“主战场”之一,出入证、通行证、工作证、袖章、登记表等等,这些看似平常的物品,如今却作为有力的见证物而被各家博物馆所重视。

意识转变是进步

据了解,鉴于疫情防控工作仍在进行中,目前各地博物馆的相关征集工作基本都处在对接线索、藏品甄选上。至于正式的实物入藏工作要等到疫情结束后,并且必须经过编目、消毒等步骤,再选择合适的时机与观众见面。同时也有“剧透”称,广东、天津等地的博物馆将会在疫情结束后,举办相关抗疫藏品的展览。

值得一提的是,在各地博物馆积极征集抗疫实物资料之余,关于成立专门的防疫博物馆,也得到了越来越多人的关注。

今年2月,中国国家博物馆原副馆长陈履生就通过微信公众号发出建立中国防疫博物馆的倡议。日前,陈履生透露了一项关于“是否支持我国建立国家级防疫博物馆”的网络民意调查:两天时间参与调查人数达39235人,其中支持的有32490人,超过80%。

陈履生曾考察过海外多家灾难博物馆,他认为,应该在专业范围之内,把新冠肺炎与“非典”以来的中国防疫、战疫历史完整展现出来, 这是中国当代史的一部分。至于对防疫博物馆的设想,“未来的展示应该有一个整体的大纲、脉络,有具体成果的展现。当然我们还不能忘记对逝者的悼念。博物馆好像一座纪念碑的存在,不管它如何,不管它是什么旋律,其内核都是我们的缅怀和纪念。”他向媒体这样表示。

湖北美术工作者联合设计的抗疫主题创作作品。(图片由王志新提供)

其实,站在博物馆自身的角度而言,由这场疫情而延伸出的征集工作,也给他们带来了一定的思考。

重庆中国三峡博物馆藏品部副主任罗霞对此就感触良多。据介绍,“非典”和汶川地震发生时,重庆中国三峡博物馆也做过相应的征集工作,但并未开展专项征集,所以入藏物品不多。后来在举办“庆祝新中国成立70周年重庆生活变迁物证展”时,该馆开展了专题征集,效果不错。“本次抗疫物证的征集,也是博物馆征集理念改变的一个例证。”罗霞说。

此外,抗疫实物资料的专题征集也更多拉近了博物馆与民间、与当代百姓生活的距离。比如社区是此次疫情防控工作中的“主战场”之一,出入证、通行证、工作证、袖章、登记表等等,这些看似平常、在以往人们的认识中根本与文物“沾不上邊”的物品,如今却作为有力的见证物而被各家博物馆所重视。

在业界看来,文博机构积极关注征集抗疫藏品,体现了博物馆意识的转变。如今,当代与百姓生活密切相关的物件也能走进博物馆,成为馆藏品的一员。“ 我们的今天就是后人的历史,博物馆的这些做法,在服务现实的同时也是对历史负责,让我们看到了业界的一种进步。”有业内人士评价道。