西夏文碑刻艺术特征探析

汤晓芳 郭海鹏 周胤君

西夏文碑刻艺术是西夏艺术的重要组成部分,长期以来,学界对西夏艺术的研究多侧重绘画、雕塑、服饰、美术、书法等方面,书法艺术也主要利用刻本文献和手稿,本文主要依据《凉州重修护国寺感通塔碑》和西夏陵残碑,分析西夏时期西夏文碑刻的书法艺术、装饰图案、雕造工艺技法,探讨西夏文碑刻艺术的时代和民族特征;揭示中原文化艺术、佛教艺术和党项本民族艺术在西夏文碑刻中的传承、影响和创造。

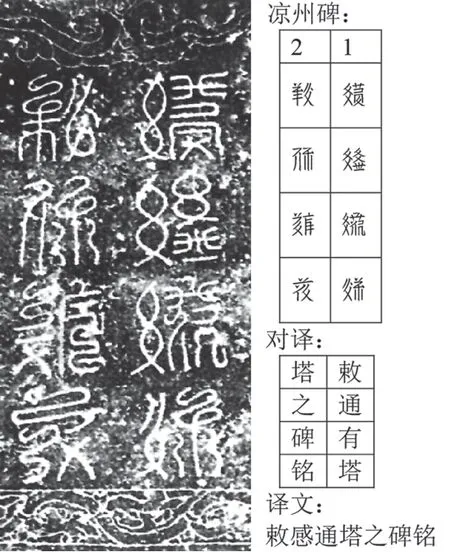

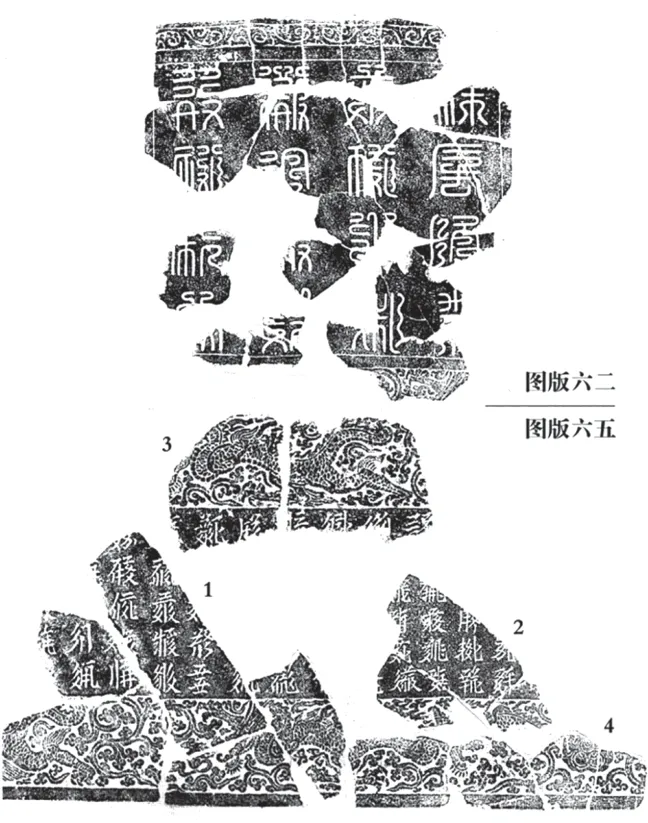

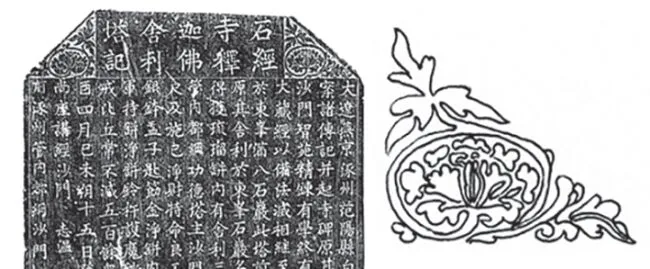

目前出土西夏文碑刻文物中,属于西夏时期(1038—1227年)制作并保存完整的只有一通,即收藏在甘肃武威文庙的《凉州重修护国寺感通塔碑》(图1)①史金波总主编,俄军本编主编:《西夏文物·甘肃编》第5册,中华书局、天津古籍出版社,2014年,第1351—1352页图版。,俗称凉州碑或西夏碑。此碑由清代学者张澍首先发现②陈炳应:《西夏文物研究》,宁夏人民出版社,1985年,第106页。。阳面刻西夏文,阴面刻汉文,属记事碑。经对宁夏西夏陵的考古调查和发掘,出土了一批数量较多的西夏文石刻残碑,1972—1975年发掘六号陵(太宗李德明嘉陵)时西碑亭出土388块、东碑亭出土338块,1987年发掘三号陵东碑亭出土300多块,1972年发掘七号陵(仁宗李仁孝寿陵)西碑亭出土共计1265块①宁夏文物考古研究所、许成、杜玉冰:《西夏陵》,东方出版社,1995年,第114、119—121页。。从《西夏陵——中国田野考古报告》一书中可知,这批西夏文残碑大多一、二字碎片,八字、十字已属难得,字数较多的二十来字。七号陵西碑亭出土的残片刻石字迹较清楚且边饰图案丰富(图2)②宁夏文物考古研究所、许成、杜玉冰:《西夏陵》,东方出版社,1995年,图版六二(M2X:1240-1258)、图版六五(1.M2X:189+199+393,2.M2X:110+260+680,3.M2X:252+708,4.M2X:?)。。西夏陵西夏文残碑属墓志铭碑。

图 3-1 凉州碑碑额篆书(拓片引《西夏艺术》图版局部)

图1 《凉州重修护国寺感通塔碑》两面(引《西夏文物》甘肃编)

图2 西夏陵七号陵西夏文残碑拓片(引《西夏陵》图版)

西夏文碑刻还有元代和明代的石刻遗存,如元代造的敦煌莫高窟六体文字碑的西夏文六字真言(汉文译为:唵、嘛、呢、叭、咪、吽)③阎文儒:《元代速来蛮刻石释文》,《敦煌研究》1982年第1期,第34—42页。,留存在居庸关云台过道壁面的西夏文佛教咒语81字(《陀罗尼经》)④吴天墀:《西夏史稿》,四川人民出版社,1980年版,第371页。;今河北保定北郊党项人后代散居地遗存的明代的“佛顶尊胜陀罗尼经幢”⑤史金波、白滨:《明代西夏文经卷和石幢初探》,《考古报告》1977年第1期,第143—164页。。因不属于西夏时期的艺术作品,本文不列入研究对象。

一、碑刻书法

西夏文的造字原则、文字结构、文字笔画、字体形态、书写规则深受汉字的影响,在书体上也和汉字一样,有篆、楷、行、草,这是西夏文书法艺术和其他少数民族文字书法艺术最大的不同。

目前所见西夏时期的西夏文碑刻中只有篆、楷两种书体。《凉州重修护国寺感通塔碑》碑额西夏文篆书,汉译“敕感通塔之碑铭”(图3-1),篆书两行,行四字,字约高8厘米,宽6厘米,每个字的大小略有不同。行笔趋速,线条圆润,婉转饱满,字体外形法古金石文字,如笔书 “”,上下撇捺两组相叠呈“8”形绞丝状,形如春秋时期晋国铸造的错金书《栾书缶》(图3-2)①刘守安:《全彩中国书法艺术史》,宁夏人民出版社,2003年,第13页。正体篆书和战国时期秦国石刻籀文(大篆)《石鼓文》(图3-3)②刘守安:《全彩中国书法艺术史》,宁夏人民出版社,2003年,第18页。唐初在天兴(今陕西宝鸡)三畤原发现石鼓10枚,每件均以籀文(大篆)环刻四言诗一首,内容为记述秦王游猎之事,有拓片藏于北京故宫博物院。。但细看书体结构,尚缺严密:一是缺少“栾书缶”的严谨,如第一行左部的“”偏旁,相同的笔画出现三处,但绞丝的长短和弯曲弧度不一,缺少规范;二是每个字的笔画横斜直歪不在一条直线上,字形结体不稳缺方正;三是布局两行,字与字及行距有宽有窄,字的排列缺乏整齐章法不严。阴刻线细浅,缺少力量,说明西夏文篆书的书写仍处发展阶段。

图3 -2 错金书《栾书缶》拓片(引《全彩中国书法艺术史》)

图3 -3 籀文《石鼓文》局部拓本藏于北京故宫博物院(引《全彩中国书法艺术史》)

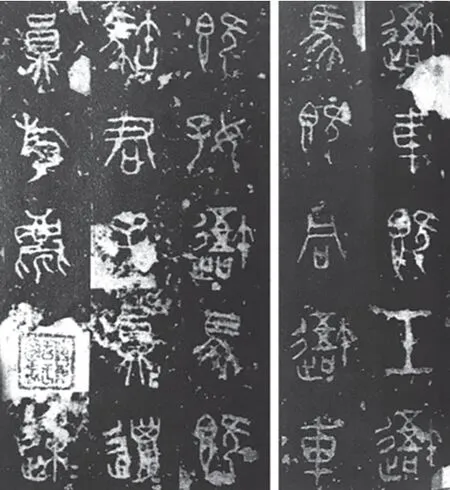

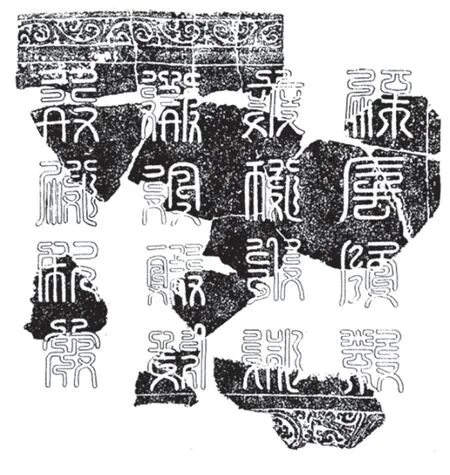

西夏陵七号陵残碑篆书四行(图3-4)③史金波、白滨、吴峰云:《西夏文物》,文物出版社,1988年,第108页。,字的行笔横平竖直,在两笔连接处的拐形弧度基本一致,线条圆润;撇捺张扬收缩规矩,间架结构稳定,字形方正;字与字、行与行之间的空间基本一致,字距规整,整体布局匀称;行笔和排列体现统一规正的法度。突出了阴刻线较深,石面呈锥形。说明西夏文篆书和雕刻艺术发展到了极具美感的高峰阶段。

图3 -6 西夏陵六号陵西夏文残碑拓片(引《西夏陵》图版)

图3 -4 西夏陵七号陵碑额西夏文篆书复原图(引《西夏文物》1988年版)

同样是篆体,二者风格迥异,《凉州碑碑额》笔画法古,书写趋速草率,古朴稚拙;西夏陵七号陵碑额篆书线条圆润流畅,体态均匀,笔法成熟给人以端庄稳重的感受,更富于美感。两者篆刻相差百年,后者篆书西夏文书法的成熟和雕刻技艺的提高,体现了西夏中晚期对书写和雕刻的不断改进和提高。

西夏文楷书粗看形体方正,实际每个字略显长方形。在西夏文《凉州重修护国寺感通塔碑》中的文字约高2.5厘米,宽2厘米,每字的大小略有不同。(图3-5)通篇文字字形饱满、密不透风,由于字数较多,显得整体布局密集,行距狭窄,疏朗不足,有气满势拘的碑面特征。

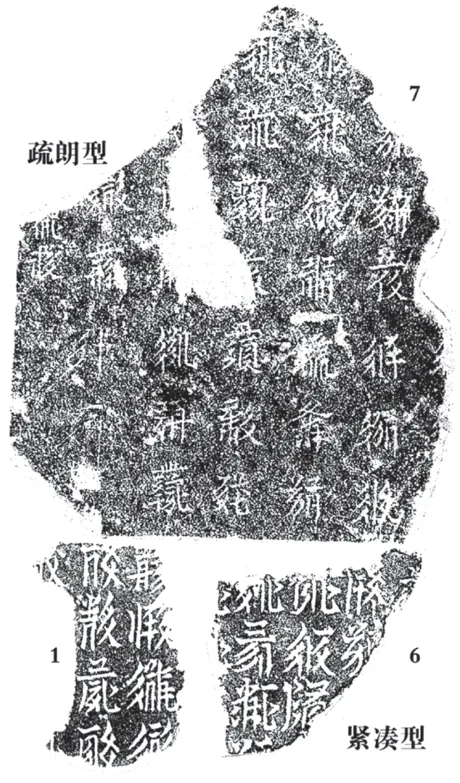

西夏陵的西夏文楷书残碑2000余块,虽破损残缺,但显现的字体形态各异。六号陵出土的残块楷体字布局至少有疏朗型、紧凑型两种(图3-6)①宁夏文物考古研究所、许成、杜玉冰:《西夏陵》,东方出版社,1995年,图版六〇(1.HCM8CC1:35,6.M8E2:16,7.M8E2:18)。,排列疏朗的西夏字形笔书走势精妙,布局章法纵横开阔,不失规矩,整体呈现柔中有刚;排列紧凑的楷书不受约束,体现端庄正书,横捺之笔洒脱舒展。

图3 -8 北魏洛阳《元显俊墓志》拓片(引《全彩中国书法艺术史》)

图3 -7 西夏陵七号陵西夏文石碑残块拓片(引《西夏文物》宁夏编)

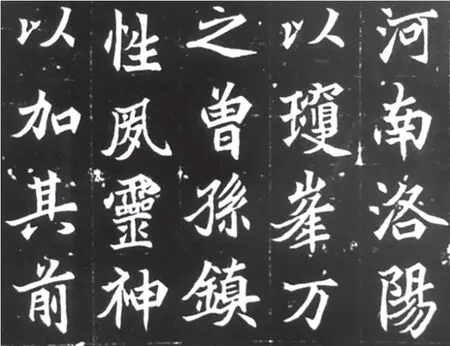

七号陵西碑亭残片西夏文的艺术表现实属高峰,字体约高3.2厘米,宽3厘米,字字尺寸相当,结体偏长,排叠规整,锋颖秀拔,势贯风神。排列疏朗匀称,章法布局应规入矩,字面鎏金(图3-7)。楷书线起驻笔刻迹较深,突显笔画一波三驻,富有节奏感,运笔波磔极为讲究,横、撇、捺伸展开张,笔势洒脱稳健,字形厚重洒脱。七号陵石碑刻残块上西夏文书法的横、竖、撇、捺、点、提等行笔风格犹如北魏汉字石碑洛阳《元显俊墓志》(图3-8)①刘守安:《全彩中国书法艺术史》,宁夏人民出版社,2003年,第99页。北魏《元显俊墓志》于1918年洛阳出土,现藏南京博物院。。充分表现了西夏文楷书碑刻受到北魏石刻的影响。西夏陵残碑刻西夏文书法刀工精深,能观赏到笔画顺势入石,使文字显雄厚有力。碑刻工艺对楷书美学产生影响。

隋唐以后边疆少数民族首领墓葬使用汉文碑刻墓志铭记载生平,体现中原王朝伦理礼仪。康兰英主编《榆林碑石》收录的陕北地区唐党项拓跋守寂墓志,盖篆书、墓志文楷书②康兰英:《榆林碑石》,三秦出版社,2003年,第51—52页。。黎大祥著《文物精粹》收录的吐谷浑王族墓志铭9方,盖书篆字,志文书楷体③黎大祥:《文物精粹》,甘肃文化出版社,2002年,第36页。。唐代墓志铭碑刻,志盖篆书、志文楷书的书形体现了中原王朝对边疆少数民族首领的葬俗礼制。墓志碑刻属于礼制建筑的一部分。墓盖和墓志分别使用篆书和楷书,不仅增加艺术审美效果,也体现了书法的伦理法度。用于帝陵碑刻的西夏文篆、楷体笔书,是封建等级制伦理在西夏书法上的体现。“礼有五经,莫重于祭。”④《礼记·祭统》称:“凡治人之道,莫急于礼。礼有五经,莫重于祭。”胡平生、张萌译注:《礼记》下册,中华书局,2017年,第926页。礼分为“吉、嘉、军、宾、凶”五礼,其中建筑帝王陵寝,属于凶礼,有一套实施哀悯吊唁的一套仪式。帝王陵寝碑刻是属于礼制性建筑,形制之尊、艺术成就之高,在古代建筑中是令人触目的。建陵立碑祭祀帝皇,被各朝列为立国之本。西夏立国后,元昊向宋朝表章称“臣祖宗本出帝胄,当东晋之末运,创后魏之初基……臣偶以狂斐,制小蕃文字,改大汉衣冠”⑤[元]脱脱等撰:《宋史》卷四八五《夏国传上》,中华书局,1977年,第13995页。,称自己为北魏拓跋之后裔。元昊登基立国的建筑,包括碑刻形制显示了西夏传承中原王朝的凶礼制度。从北魏汉字石碑洛阳《元显俊墓志》碑刻到目前出土的西夏时期西夏文碑刻(图表1),楷体书法的劲健,质朴厚重,体现以魏碑书法审美为传承核心,彰显党项皇族“本出帝胄”的宗族气质、文化传承、美学精神。

图表1 西夏文碑刻楷体书法(引《西夏陵》《西夏艺术》图版)

二、碑刻装饰艺术

西夏文碑刻装饰布局于碑首、碑边、碑趺(座),具有党项文化的民族特征和西夏社会多元文化的时代特征。其中《凉州重修护国寺感通塔碑》是佛教活动记事碑,具有浓郁的地域佛教文化时代特征;西夏陵残碑是皇帝陵园碑,具有维护统治秩序,体现皇权,传承中原王朝封建伦理的特征。

《凉州重修护国寺感通塔碑》的装饰艺术重点在碑额,顶部是云头宝盖图案,两边线刻对称两朵云纹,云的姿态呈云头涡旋图案型,尾上扬,有飘动感(图4-1)。碑额篆书两边各阴刻一伎乐菩萨①“伎乐菩萨”,见陈炳应:《西夏文物研究》,宁夏人民出版社,1985年,第107页。(图4-2),头戴花冠,有头光,表明是佛教菩萨;面相方圆,眉目修长,肚以上赤露,身体宽肩细腰,丰乳下垂,扭姿呈S型等,具有西域各族人物造型特征;手执帛带飞舞,双脚一上一下腾踏,双眼互视作交流,表现出印度舞、西域舞的特征。人物曲线运用中国传统白描人物画技法,衣着绘长巾轻纱飘绕,若旋转风动,具有唐代画圣吴道子线描释道人物“吴带当风”的风格。

图4 -3 房山《石经寺释迦舍利塔记》拓片、线描图(郭海鹏据汤晓芳先生拍摄于云居寺图片绘制)

图4 -2 凉州碑伎乐菩萨、线描图(引《西夏艺术》图版、郭海鹏绘制)

图4 -1 凉州碑云纹线描图(郭海鹏绘制)

线刻伎乐菩萨,有对西凉乐舞艺术造型特征的继承。汉代来自西域的西凉之声名声鹊起,五胡十六国时期,前凉张氏把它引入宫廷乐舞。吕光、沮渠蒙逊据凉州后,把龟兹的乐曲进行了改编,开始叫《西凉伎》(《隋书·音乐志》)。北魏太武帝平定河西,又改名为《西凉乐》,唐朝《西凉乐》称为“燕乐”,引入了康国伎、疏勒乐。《旧唐书·音乐志》称:自北周、隋唐以来,管弦杂曲将百曲,多用《西凉乐》。融合西域各族乐舞的西凉乐舞形成于凉州,经凉州南下又广泛流传于中原,唐代宫廷“十部乐”中就有西凉乐。

《凉州重修护国寺感通塔碑》刻画的一对伎乐菩萨的身段舞姿,是西夏凉州地区流行西凉乐舞地方特色文化的真实再现,生动地描绘了美妙绝伦的歌舞姿态:一腿站立,表现矫健刚劲;一腿弯曲,表现柔和妙曼。既具有健舞的“柘枝”“胡腾”“胡旋”身影①王生岩:《“胡旋舞”图案的形象体现——胡旋舞石门》,《文物鉴定与鉴赏》2014年第7期,第12—13页。宁夏盐池县苏步井乡1985年出土昭武九姓何氏墓门线刻胡旋舞人物形象,此胡旋舞石门在1996年被国家文物鉴定委员会确定为“国宝”。,也体现软舞“绿腰”的妩媚,刚柔相间。西凉乐舞在西夏同时期的宋廷也非常流行,沈括《梦溪笔谈》卷五写宰相寇准非常喜欢柘枝舞:“寇莱公好柘枝舞,会客必舞《柘枝》,每舞必尽日,时谓之‘柘枝颠’。”②[宋]沈括著,胡道静校证:《梦溪笔谈校证》卷五,上海古籍出版社,1987年,第228页。西夏凉州碑伎乐裸胸赤足腾踏的形象还具有印度舞姿的特点。

舞蹈需要音乐伴奏,画面虽没有出现器乐的物象,但帛带飞扬和腿脚高低腾踏的人物舞姿线条释放出强烈的乐感韵律,似可听到骨勒茂才编著《番汉合时掌中珠》字典中收录的三弦、六弦、大鼓、小鼓、七星、筚篥、琴、吹笛、笙、萧、拍板等吹奏打击乐器的节拍及音乐优雅的旋律①[西夏]骨勒茂才撰,黄振华、聂鸿音、史金波整理:《番汉合时掌中珠》,宁夏人民出版社,1989年,第66页。。因此,《凉州重修护国寺感通塔碑》线刻的凉州伎乐菩萨形象受到了西凉乐舞的影响。西凉伎乐的美妙姿态呈现出丝路上多民族音乐舞蹈和中原宫廷乐舞相互交融的特点。伎乐菩萨人物图案造像受世俗人物影响,画面中身姿动感,彩带飘逸,富有生命力和装饰性。

与凉州碑同一时期(1092年)刻制的辽代房山云居寺南塔地宫出土的《石经寺释迦舍利塔记》(图4-3),装饰元素较为简单:碑头两侧刻一朵盛开的莲花,花瓣边饰有三叶忍冬纹,碑头显得洁净、静谧。同样是佛教记事碑刻,两碑头装饰不同,云居寺的莲花突出“法静”,画面呆板。

凉州碑的碑额与碑身楷体西夏文之间用横条状饰纹割开,同样的纹饰还布于碑边。饰纹包括波浪形起伏均匀的蔓枝,弯处填刻忍冬草,两两相对匀称工整。忍冬卷草在敦煌石窟的壁画中被当作画与画之间的隔断装饰使用。碑刻将西夏文楷书皇帝、皇太后诏旨维修佛庙功德,配以佛教人物与石窟传统装饰纹样,使饰纹与碑文的内容融为一体,相得益彰。

西夏陵碑刻装饰有云纹、龙纹、卷草纹。

西夏陵残碑的云纹形式多样,有的云头呈三个圆形涡纹,双层叠加组成三角形,尾部中空突出两条粗线向上升腾。这种形状的云气纹受到敦煌石窟隋代壁画佛背光火焰纹图案②敦煌研究院编:《敦煌装饰图案》,华东师范大学出版社,2010年,第101—104页。隋407窟西壁龛内,隋292窟中心柱南向龛内佛背光火焰纹。的影响,具有异域风格。这种样式的云纹,当从东汉画像石云气纹吸收佛教壁画中佛背光火焰纹的线条逐渐变化而来。还有涡纹两两相对,间缝中又向上伸展出小型的卷云;再有云纹线条如同卷草图案。西夏陵碑刻中的云纹线条姿态多种多样。云气纹原是中原道教信仰中的传统纹样,党项拓跋部故地(今陕北榆林地区和鄂尔多斯地区)出土了许多有云纹图样的汉画像石,线条弯曲向上飘逸。经过南北朝、唐朝,东西佛儒道文化的交流相融,到西夏又衍生出许多云纹图案,但向上飘逸的动势不变,表现出流动不息,变化莫测的意境(图表2)。

图表2 西夏故地及西夏时期碑刻云纹样式(线描图郭海鹏绘制)

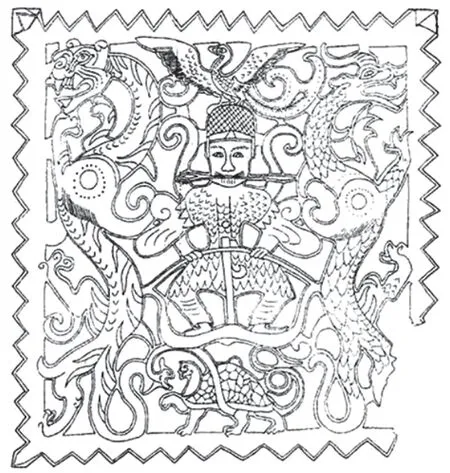

西夏陵的龙纹是目前所知帝陵碑刻中最早的龙纹样,也是西夏帝陵碑装饰的主要特点,造型有多种样式,有的突出龙头,有的突出龙身。西夏陵六、三、七号的残碑都有龙纹残块出土,如三号陵西碑亭编号XB②:78、503、887、678、495……,六号陵编号T0413①韩小忙:《西夏陵墓雕塑文物略论》,台北《国立历史博物馆馆刊》1994年第3期。17、18、19……(见宁夏文物考古研究所许成、杜玉冰编著《西夏陵》残碑编号)。(图5-1)七号陵出土龙身修长,布满鳞纹,粗壮的四腿作行进状,四爪张开, 爪趾弯曲有力,龙头阔嘴大张,龙角向上,龙须曲线向颈部飞扬,龙脊布火焰纹。据考古人员拼接时推测:“上、下两边可能各有龙,朝着顺时针方向,似旋转飞腾,相互追逐。”①龙纹五身布满鱼鳞穿游于云纹中,是陵墓碑刻装饰艺术中的新样式。

图5 -1 西夏陵七号陵云龙纹石碑残块、龙头部线描图(引《西夏文物》宁夏编图版、郭海鹏绘制)

图5 -2 绥德东汉画像石青龙形象线描图(郭海鹏据榆林博物馆藏东汉画像石拓片绘制)

党项拓跋部故地的东汉画像石四神兽中龙(图5-2)的形象头长角,背有翼;四川画像砖《力士蹶张》(图5-3)图中龙的形象头长角,身有麟,背有鳍纹;《伏羲女娲图》(图5-4)中人物由两条龙顶起,龙头有角,阔嘴大张;敦煌藏经洞出土一幅唐代《九龙灌顶》绢画(图5-5)①敦煌研究院:《敦煌艺术精华》,1996年,第97页(内部资料)。,九个龙头形象额上卷,角分叉;武威木板画《双首龙》(图5-6),也是头长角,阔嘴大张,舌外伸,与《九龙灌顶》九个龙头的造型相似;西夏陵龙的形象刻画更细腻。从汉画像砖石的龙经唐代至西夏的龙,形象质变脉络清晰,形成了中华文化中龙的完整形象。而西夏陵碑刻的龙纹形象则有了变化:其龙头角似鹿,龙身鳞似鲤,龙爪似鹰,这个造型受到佛教艺术天龙八部护法神龙形象的影响,西夏在敦煌重新装銮或新开凿的洞窟壁画中,也绘制龙的图案。西夏陵残碑龙的图案头部上腭宽,唇上翘,是佛教艺术龙的描画。

图 5-3 《力士蹶张》线描图(引《中国画像砖全集》)

图5 -5 《九龙灌顶》绢画中的龙(引《西夏艺术史》)

图5 -6 西夏武威木板画《双首龙》(引《西夏艺术史》)

碑刻边饰龙纹是皇帝特有的装饰,仁宗仁孝在西夏天盛年发布的新定改旧律令中规定:只有皇帝、皇后才能穿戴龙凤图案的服饰①史金波、聂鸿音、白滨译注:《天盛改旧新定律令》卷七《敕禁门》,法律出版社,2000年版,第282页。。帝陵碑刻出现鳞身龙纹是中国龙质变的一种龙的新样式(图表3)。

图表3 西夏陵龙纹样式线(描图郭海鹏绘制)

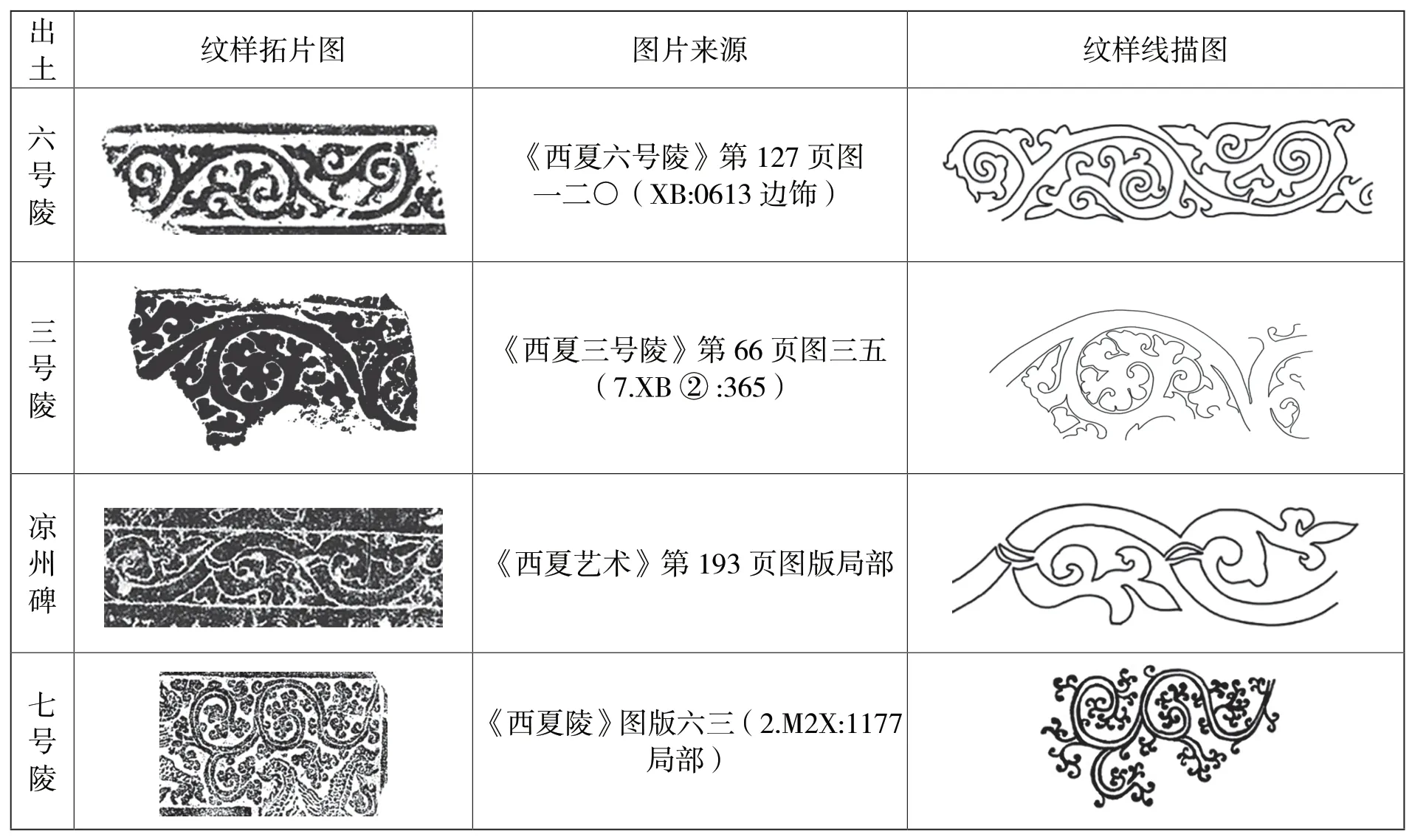

西夏装饰纹样中的卷草图案样式更为丰富:六号陵的卷草为两方连续忍冬纹,每一主枝条伸展出两个一样大小的左右对称的涡纹卷草,如同汉画像石中的双首虹龙。西域的缠枝与中原的双首虹龙结合,反映出中原与西域文化的融合,由于两方反复连续,使图案形成强烈的节奏感。三号陵的忍冬纹缠枝弯曲弧度较大,形成大涡纹,内又绘有两个相背旋转的忍冬叶,视觉效果呈现动势。凉州碑的忍冬卷草,主枝曲线整体呈S型,每个弧内布局一枝忍冬草,纹样勾线流畅,简洁明快,表现出忍冬草如风中摇曳,生机盎然的视觉效果。七号陵有一拐角的卷草纹残块,为了达到拐角空间布满卷草的艺术效果,缠枝主条延伸,分出多条侧枝,每条侧枝布一忍冬,呈现图案繁华的效果。在西夏文碑刻中忍冬纹有多种变化,说明在画工雕匠的精心设计制作后视觉效果呈现变化多姿的形态(图表4)。

图表4 西夏碑刻卷草样式(线描图郭海鹏绘制)

西夏文碑刻的碑趺样式既多样,也具党项民族特色。

《凉州重修护国寺感通塔碑》的碑座两面装饰纹不同(图6-1),汉文一面的碑座配三朵折枝莲花,每个折枝包括一朵盛开的莲花和一个莲蕾,三朵莲花盛开的方向不同,花瓣有向上的也有向下的。莲花寓意洁净,突出佛教净土,在碑座中称莲花座。西夏文一面的碑座配双狮捧宝珠,在佛教碑座中称狮子座,代表佛陀说法声震十方,群魔慑服。装饰有比喻性,源于西域佛教艺术。

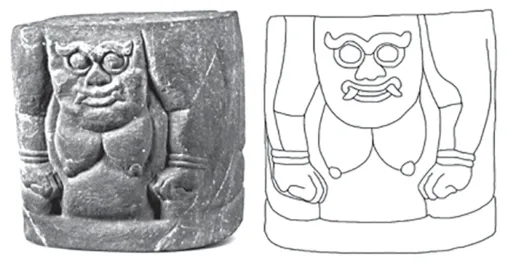

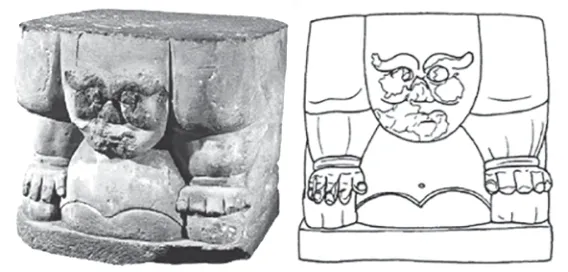

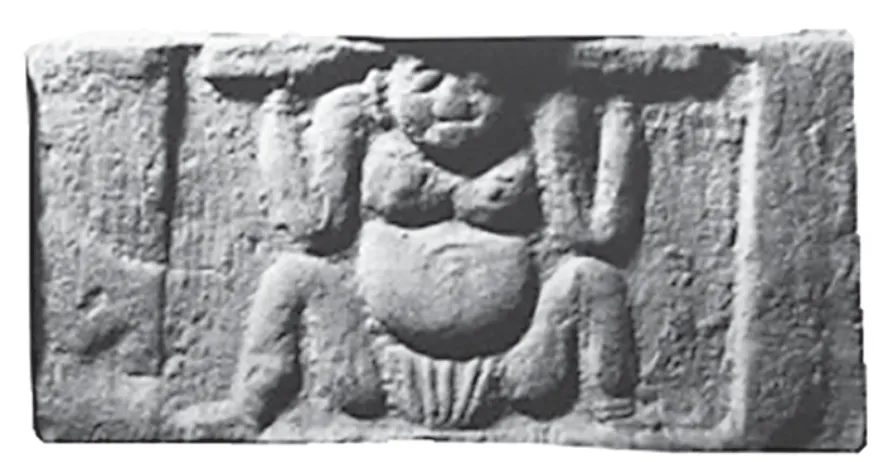

西夏陵残碑的碑座“力士”形象为人像(图6-2、6-3、6-4)①宁夏文物考古研究所、许成、杜玉冰:《西夏陵》,东方出版社,1995年。为最早发表的西夏陵田野考古报告,其中彩版四志文支座称“人像石座”。史金波、白滨、吴峰云:《西夏文物》,文物出版社,1988年,图版233、234冠支座形象名称“男像石座”“女像石座”。。六号陵东碑亭出土的力士人物艺术形象表现为:面部浑圆扁平,双目圆睁平视,双眉粗长上翘,颧骨高突,鼻梁短塌,阔嘴两獠牙,下颌置于胸前下肢跪姿,臂带钏、腕带躅,大肚贴地为男像特征。该像顶部有3行西夏文,译汉文“小虫旷负”“志文支座”“瞻行通雕刻流行”(留下了雕造者的人名)背部刻汉文1行“砌垒匠高世昌”。三、七号陵出土的大多女像,突出刻画双乳下垂,圆肚贴地,眉如柳叶向上弯曲,其他部位刻画与男像同。

图6 -4 西夏陵七号陵女性人像碑座

图6 -3 西夏陵三号陵女性人像碑座

图6 -2 西夏陵六号陵男性人像碑座

图6 -1 《凉州重修护国寺感通塔碑》碑座(引《西夏文物》甘肃编)

眉粗向上挑代表神的威力;垂乳、大肚是人体中最美的部分,被西夏人称为“银肚”“金乳”;臂腕带钏、躅是佛教天人佩饰。将人体美、神的威严美和佛教天人慈悲美结合起来,体现了超世间的权威神力。这种艺术形象与甘肃西部魏晋时期西北墓门上刻画的镇墓人物形象相似。甘肃嘉峪关新城出土西晋五号墓彩绘力士(图6-5)和敦煌佛爷庙湾西晋墓砖雕镇墓神的托梁力士(图6-6)姿态与西夏陵志文支座人物形象相似。这种绘刻镇墓神人物的习俗,魏晋至隋唐在西北草原各族中传承,人物形象对西夏陵人像碑座的人物艺术创造有影响。西夏把前人的造像从地下搬到地面,雕刻成驮碑力士的形象,成为西夏雕刻艺术的一种样式。

图6 -5 赤帻力士图(引《甘肃出土魏晋唐墓壁画》)

图6 -6 柱础模印砖(引《甘肃出土魏晋唐墓壁画》)

人像石座更反映党项民族对祖先崇拜的一种理念上的艺术创新。党项族的祖先崇拜有文献记载:《新集锦成对谚语》的第1条“番语辨才句无穷,番人谚语自古说”(说明谚语是代代口碑相传的历史资料);第259条“银肚已共,金乳必同”说的是党项民族凝聚①陈炳应译:《西夏谚语——新集锦成对谚语》,山西人民出版社,1993年,第7、21页。。1960年莫斯科发表了聂力山翻译的西夏文多首诗的诗段,题为《西夏语文学》。其中一首祖先颂诗是西夏1185年文学刊本的翻译,西夏皇族祖先颂词为:“母亲阿妈起(族)源,银白肚子金乳房,取姓嵬名俊裔传。繁裔崛出弥瑟逢,出生就有两颗牙,长大簇立十次功,七骑护送当国王。”(说的是皇族的先祖有银白肚子,金乳房,哺育出一个优秀的民族,才能建立西夏国)②陈炳应:《西夏文物研究》,宁夏人民出版社,1985年,第346页。西夏“人像支座”的人物形象既吸收了西北地区两晋以来多民族墓葬文化中镇墓神的艺术元素,又形象地描绘了先祖凝聚民族的力量,是对祖先的赞美和歌颂。人像碑座人物雕刻的特点是:第一,作品体现的理念是祖先崇拜,突出祖先的力量和对子孙繁殖、凝聚民族的赞美。力量的刻画表现在手臂有三条凹槽,使臂力肌筋突出。族群的凝聚用夸张女性乳房造型,丰硕下垂,把对民族祖先崇拜的理念通过夸张浪漫的造型表现出来。第二,创作方法简单而古朴。只突出臂力、大肚和乳房,其他人体部位都简略。正面刻一高浮雕的人形,两侧面以深刻粗阴线刻画跪姿长腿,从正面看完成了人物圆雕的整体造型。运用加减法,突出重点,忽略次要,极为夸张地表现了祖先力士人物造型。具有鲜明地表现民族心理崇拜“银肚”“金乳”的人物特征,在世界和中国的造像雕刻中确立了无二的地位,成为代表西夏艺术的符号,被社会认同。因此志文支座的人物形象是党项族对祖先发自内心崇拜的理念造像——“人心营构之像”③于民:《中国美学史资料选编》,复旦大学出版社,2008年,第531—532页。,突出本民族审美的特征。

三、碑刻技法及传统

《凉州重修护国寺感通塔碑》和西夏陵残碑的选材和制作有其自身的特点。材料上选择黑色的页岩和红、灰色砂岩。页岩刻文,不易风化;砂岩雕碑座,结构较松,易于雕刻。

碑刻在制作时,首先将选材磨光,然后在磨光的石面上用毛笔写好文字,画出要表现的装饰图案及景象,再进行阴刻和阳刻(剔地留线)。文字阴刻,装饰图案或阴线刻或阳刻剔应突出图案花纹,这样就形成了画与雕的双重表现。

从留存残块看,西夏陵的西夏文线刻一般较深,形成凹槽,再用毛笔涂金,显华贵庄重。边饰部分阳刻,把图像线描留下,其余石面剔去一层,使图像呈平面凸起,外轮廓厚实,再在其上施加彩绘。突起的图像中,细部又运用阴刻线,如龙的鳞纹和须纹,使细处刻出形象动势表达神态。云、龙、缠枝等物象曲线动势突出,立体感强。其外轮廓浑实厚重有剪影的效果,最为直接地表达了视觉艺术的特点。

西夏陵碑趺的人像,正面运用高浮雕的手法,刻出人像头面、臂、垂乳、圆肚等,两侧面粗线阴刻跪腿,使整体人物从正面看呈完整的圆雕作品。

《凉州重修护国寺感通塔碑》的技法,将写好的文字和画好的人物、图案,用阴刻的方法剔去写画线,留下原石平面。以阴刻曲线表现书法和人物形态,线刻比较细浅。阴刻文字占碑面4/5,整齐地排列在石面上,突出文字记事,成为碑面的主体。碑首图像和饰纹衬托记事文字,字图有机结合,图文并茂地表达了以文字为主的视觉艺术效果。

西夏时期的西夏文碑刻制作技法是对汉唐的继承和发展。唐以后党项拓跋部故地自古以来是中原农耕文明和北方游牧文明的交汇处,汉唐王朝从内地签发驻军和移民在此屯垦戍边,他们先进的手工业技术,包括画像和碑刻手法,对进入这一地区的党项产生了深远的影响,唐五代宋初的夏州拓跋政权首领的墓碑,几乎和当地汉族官员的墓碑没有区别。近十数年来发现的榆林碑石中,有十余方是党项拓跋的先祖及其后代的。到了西夏拓跋皇族建陵时,依然勒石刻碑,记载丰功伟绩,立于地面,并建碑亭予以保护。

西夏时期的碑刻主要布列于佛寺和陵墓,远离普通民众,随着西夏国的灭亡和西夏文的消匿,这种艺术形式也随之减弱和消失。元、明时代虽有个别西夏文石刻文字留存,但其石刻艺术已渗入了元、明的风格,因而书写和石刻的艺术审美比西夏时期减弱,已经不为大众所熟悉。

四、小结

综上所述,西夏时期的碑刻艺术传承了汉唐文化,并吸收借鉴了西方文化,是唐以后丝路文化的又一次交汇。另外,西夏境内汉、吐蕃、党项、回鹘等民族杂居,使地方文化进一步杂糅,融入中华传统文化之中,其文化审美在中国文化史上具有特殊的地位。