文殊山万佛洞与北庭西大寺《弥勒上生经变》的比较研究

刘 江

关键字:文殊山万佛洞;北庭西大寺;弥勒上生经变;比较研究

文殊山石窟位于甘肃省肃南裕固族自治县祈丰藏族自治乡,万佛洞位于前山区,其开凿年代学界现有两种说法,北魏与北凉说。其洞窟形制为中心柱式,中心柱四面开龛,分上下两层。洞窟平面近似方形,窟内壁画多为重绘,《弥勒上生经变》位于该窟东壁(图1①图版来源:张宝玺《河西北朝石窟》。见张宝玺:《河西北朝石窟》,上海古籍出版社,2016年,第105页,图十三。)。

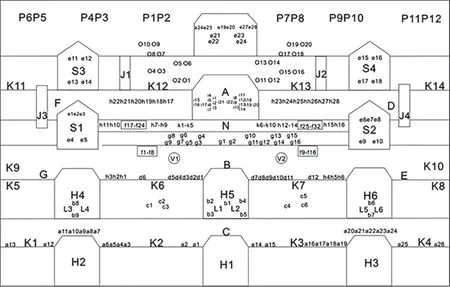

图 1 万佛洞壁画布局示意图

一、问题的提出

国内关于文殊山万佛洞石窟的研究最早见于史岩1954年由敦煌经酒泉,去文殊山参观二日后所作《酒泉文殊山的石窟寺院遗迹》中的部分内容,其中涉及万佛洞的论述所占篇幅不多。该文简要介绍了万佛洞的位置、洞窟形制、重绘时期、题名,并刊布多幅文殊山石窟的照片。史岩认为:万佛洞从样式上为北魏晚期所开凿,四面壁间也都是元明时代所加的壁画。①史岩:《酒泉文殊山的石窟寺院遗迹》,《文物参考资料》1956年第7期,第54页。自此之后,文殊山石窟开始进入学者的研究视野。其后,甘肃省文物工作队在1965年发表的《马蹄寺、文殊山、昌马诸石窟调查简报》中详细介绍了文殊山石窟的位置、创建及发展情况,对千佛洞的尺寸进行了测量,详细介绍了窟内现存壁画的内容,并对窟内所绘佛与菩萨的画法特点进行了总结。认为“就文殊山万佛洞的窟形及规模,可知它与千佛洞的开凿时间相差不远,应属同一时期所凿造。窟内遗物,大部分为元、明之际所作。”②董玉祥、岳邦湖:《马蹄寺、文殊山、昌马诸石窟调查简报》,《文物》第1965年3期,第19页。其后十余年,国内学者对文殊山关注较弱。直至1985年,张宝玺在《文殊山万佛洞西夏壁画的内容》一文中从万佛洞西夏壁画的概况和断代,《弥勒上生经变》《贤愚经变》及本生故事画,西夏供养人,布袋和尚,回鹘文、西夏文、蒙古文及藏文题记等方面进行考释。张宝玺首次将万佛洞窟内壁画的详细内容作了识读与记录,对东壁《弥勒上生经变》进行了详细考证,并绘制出万佛洞东壁壁画分布图,更是结合最新的考古成果,发现其与“新疆吉木萨尔高昌回鹘佛寺遗址的一幅经变画极其相似”③张宝玺:《文殊山万佛洞西夏壁画的内容》,《1983年全国敦煌学术讨论会文集(石窟·艺术编)》,甘肃人民出版社,1985年,第260页。。1987年,董玉祥发表《河西走廊马蹄寺、文殊山、昌马诸石窟群》,该文刊布了文殊山万佛洞的平剖面图,并且在张宝玺对洞窟壁画记录的基础上,将张氏未记录的北壁内容收入其中,该文认为“窟内壁画除个别为元代所绘外,绝大部分为西夏时期重绘”④董玉祥:《河西走廊马蹄寺、文殊山、昌马诸石窟群》,《河西石窟》,文物出版社,1987年,第12页。。1998年,杨益民、唐晓军发表《肃南县文殊山石窟寺院》一文,将文殊寺营建历史、窟龛内现存图像、壁画题记等分别进行讨论。相较于前人,该文对万佛洞窟内四壁内容均进行了较为详细的记录。对东壁《弥勒上生经变》中的人物及建筑数量进行了统计,考证了前人未辨识的东壁下方第一幅壁画,认为该内容为《贤愚经·尸毗王本生》,北壁千佛正中心的壁画内容为观音坐像,西壁的《西方净土变》与东壁的《弥勒经变》出自一人之手。该文对南壁(窟门壁)所绘密宗曼陀罗的内容也进行了较为详细的记录与识读,认为窟内除该曼陀罗为元代重绘,其余均为西夏时期重绘⑤杨益民、唐晓军:《肃南县文殊山石窟寺院》,《丝绸之路》1998年第1期,第51—53页。。该文还将前人记录有误处的南壁(窟门右下处)僧人榜题重新记录①张宝玺《文殊山万佛洞西夏壁画的内容》中记录为“左侧(西侧)壁面大部分损毁,仅零星残存部分壁画,可见一排比丘像,其一题名‘武威郡海藏寺僧考真’。”见张宝玺:《文殊山万佛洞西夏壁画的内容》,《1983年全国敦煌学术讨论会文集(石窟·艺术编)》,甘肃人民出版社,1985年,第258页。董玉祥《河西走廊马蹄寺、文殊山、昌马诸石窟群》中记录为“西侧壁画已残,仅留一排比丘像。其中一身,墨书题名:武威郡海藏寺□真。”见董玉祥:《河西走廊马蹄寺、文殊山、昌马诸石窟群》,《河西石窟》,文物出版社,1987年,第12页。杨益民、唐晓军《肃南县文殊山石窟寺院》将题名重新修正为“武威郡海藏寺孜真”。见杨益民、唐晓军:《肃南县文殊山石窟寺院》,《丝绸之路》1998年第1期,第53页。,并录有关于年代的汉文榜题。同年,李国发表《河西几处中小石窟述论》②李国:《河西几处中小石窟述论》,《敦煌研究》1998年第3期,第11—22页。,将文殊山万佛洞录入。该文指出万佛洞北壁千佛正中的壁画内容为一菩萨,但没有考证其名号,并认为窟顶所绘的18身立佛像与新疆克孜尔石窟有相似之处。2003年,施爱民发表《文殊山石窟万佛洞西夏壁画》③施爱民:《文殊山石窟万佛洞西夏壁画》,《文物世界》2003年第1期,第57—59页。,该文对万佛洞中前人未进行识读的内容进行辨识,对万佛洞北壁千佛正中的形象认定有不同看法,认为该形象为水月观音。东壁下方自左往右第二幅为《贤愚经·须阇提品》中的割肉贸鸽情节,《弥勒上生经变》左、右下侧所绘内容为《太子须大拿经》中的施舍情节,西壁下方从左到右第四幅、第五幅为《贤愚经·沙弥自杀缘品》,并将窟内四角现存的三天王形象进行记录。同年,王艳云发表《河西石窟西夏壁画中的弥勒经变》,该文在关于万佛洞《弥勒上生经变》的论述中认为:“西夏晚期密教开始流行,藏传佛教的绘画风格又直接影响到西夏弥勒经变的创作,所以在这幅弥勒上生经变画中的弥勒菩萨已着藏式装束。”④王艳云:《河西石窟西夏壁画中的弥勒经变》,《宁夏大学学报》(人文社会科学版)2003年第4期,第20页。2012年,伊斯拉斐尔·玉苏甫与张宝玺发表《文殊山万佛洞回鹘文题记》⑤伊斯拉菲尔·玉素甫、张宝玺:《文殊山万佛洞回鹘文题记》,吐鲁番学研究院:《语言背后的历史——西域古典语言学高峰论坛论文集》,上海古籍出版社,2012年,第94—106页。,该文将万佛洞内的回鹘文榜题进行释读,为万佛洞的进一步研究提供了新的可能。同年,张小刚发表《关于凉州瑞像的新资料——兼谈黑水城出土的凉州瑞像》⑥张小刚:《关于凉州瑞像的一些新资料——兼谈黑水城出土凉州瑞像》,《西夏研究》2012年第4期,第29—36页。,该文收录包括文殊山万佛洞窟顶凉州瑞像在内的近年新发现或刊布的凉州瑞像资料,并认为肃北五个庙石窟中所绘的西夏弟子像与文殊山万佛洞中心柱表面所绘弟子像较为相似。2015年,杨富学发表《文殊山万佛洞西夏说献疑》⑦杨富学:《文殊山万佛洞西夏说献疑》,《西夏研究》2015年第1期,第25—33页。,该文对万佛洞壁画的重绘时间有了不同看法,认为该窟现存遗墨应为元代遗墨。2017年,李甜发表《文殊山石窟研究的回顾与展望》,该文从多个方面对前人的研究进行系统性总结,并指出学界关于文殊山石窟研究存在的几点问题⑧“研究单一,呈不平衡之态;对于文殊山石窟的历史渊源,宗教文化方面的传承研究鲜有人问津;文殊山石窟与裕固族藏传佛教信仰的形成关系密切,但学界关注尚少,仅有少量篇幅涉及。”见李甜:《文殊山石窟研究的回顾与展望》,《石河子大学学报》(哲学社会科学版)2017年第1期,第37页。。2019年,由姚桂兰主编,甘肃人民美术出版社出版的图集《文殊山石窟》首次将文殊山石窟众多壁画及造像图像资料公开,为其后续的深入研究带来极大便利。同年,李甜发表博士论文《文殊山石窟研究》,对文殊山石窟进行了较为全面的整理和研究。在涉及万佛洞方面,该文刊布了万佛洞所有的壁画原图及线描图,并结合佛教文献释读壁画内容。该文认为“文殊山西夏风格壁画不但受到了高昌回鹘佛教的直接影响而且融入了许多密教的因素,可以说19窟(万佛洞)整窟西夏重绘壁画都与藏传佛教和回鹘佛教有着十分密切的关系。”①李甜:《文殊山石窟研究》,兰州大学博士学位论文,2019年,第225页。

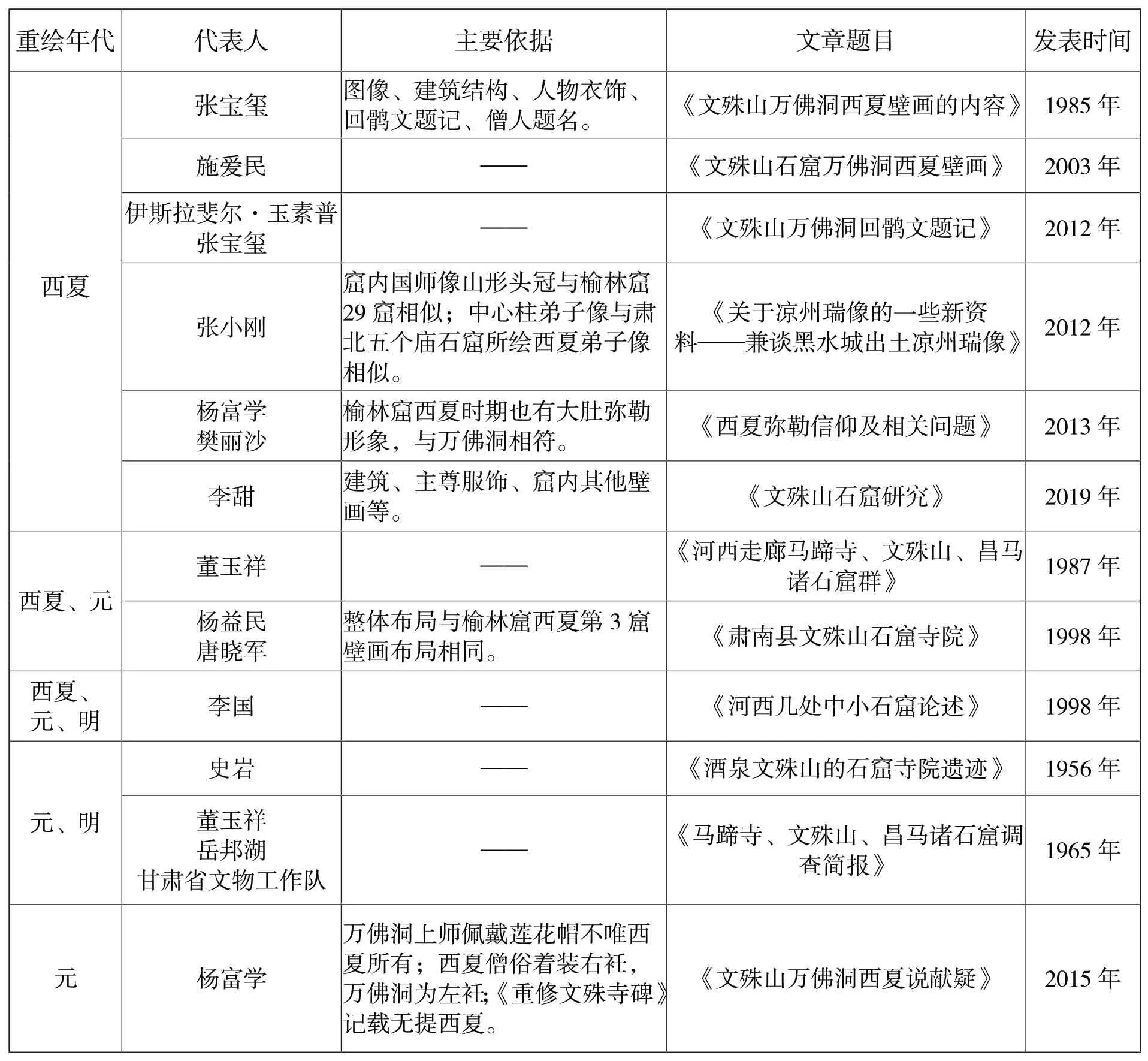

总的来看,前辈学者对于文殊山万佛洞的研究涉及诸多方面,从早期对洞窟位置、形制、壁画重绘时间等方面的论述延伸至对窟内汉文、回鹘文榜题,单一图像以及整窟的综合研究等。值得肯定的是前人对万佛洞的研究为后人带来极大便利,而后人在前人研究的基础上又有了新的看法与观点,但关于万佛洞东壁《弥勒上生经变》的研究多限于描述性研究,未能彰显其应有的学术价值,还有可以继续深入展开讨论的空间。再者,关于该窟的重绘时间问题,目前学界基本持多种观点,亟待肯定。

二、文殊山万佛洞《弥勒上生经变》图像识读

图 2 文殊山万佛洞《弥勒上生经变》

图 3 文殊山万佛洞《弥勒上生经变》内容分布

文殊山万佛洞东壁壁画内容学界已作辨识,基本上没有异议,本章在此基础上就壁画内容结合相关经典展开更为详细的识读。

现根据文殊山万佛洞《弥勒上生经变》壁画内容(见图2②图版来源:王胜泽《美术史背景下敦煌西夏石窟绘画研究》。王胜泽:《美术史背景下敦煌西夏石窟绘画研究》,兰州大学博士学位论文,2019年,第224页,图5-21。)及编号示意图(见图3③图版来源:刘江制图。)描述并辨识人物身份如下:

编号A:主尊,正面像,呈跏趺坐于莲台之上,莲台四角各有1莲花。主尊左手托莲花,右手作说法印,身着红色法衣,有项光和身光,头顶宝冠,冠中有坐佛,宝冠正上方化出宝光向左右波展,宝冠左右两侧各出10身化佛。

辨识:应为主尊弥勒菩萨像。位于画面中心轴线之上,有项光和背光,呈跏趺坐于莲台之上。《佛说观弥勒菩萨上生兜率天经》(以下简称《弥勒上生经》)云:

时兜率陀天七宝台内摩尼殿上,师子床座忽然化生,于莲华上结加趺坐,身如阎浮檀金色,长十六由旬,三十二相、八十种好皆悉具足,顶上肉髻发绀瑠璃色,释迦毘楞伽摩尼、百千万亿甄叔迦宝以严天冠。①沮渠京声译:《佛说观弥勒菩萨上生兜率天经》,佛陀教育基金会出版部:《大正新修大藏经》第14册,第452号,第419页。

编号B:铠装坐像,呈跏趺坐于莲台上,面向主尊,身绕红色飘带。头部有赭色圆形项光,头戴宝冠,冠顶宝珠放白色宝光向左右波展,宝光缠绕于东西宝殿之上。

辨识:应为兜率天宫大神牢度拔提。头部有项光,坐于兜率天内院宫门之上,冠顶宝光缠绕宫殿。经云:

尔时此宫有一大神,名牢度跋提,即从座起遍礼十方佛,发弘誓愿:“若我福德应为弥勒菩萨造善法堂,令我额上自然出珠。”既发愿已,额上自然出五百亿宝珠,瑠璃颇梨一切众色无不具足,如紫绀摩尼表里暎彻。此摩尼光回旋空中,化为四十九重微妙宝宫,一一栏楯万亿梵摩尼宝所共合成。②沮渠京声译:《佛说观弥勒菩萨上生兜率天经》,佛陀教育基金会出版部:《大正新修大藏经》第14册,第452号,第419页。

牢度拔提额头涌出宝珠,化为四十九重宝宫,此宝宫为兜率天内院,即弥勒讲经说法决疑之善法堂。窥基撰《观弥勒上生兜率天经赞》(以下简称《弥勒上生经赞》)云:

明外果中次下第二明大神为造法堂。慈氏内院也。以堂为主名造法堂。据实而言。具造内院……珠从额出。内院宫字如下自陈。法堂尊胜故标愿首。③[唐]窥基:《观弥勒上生兜率天经赞》,佛陀教育基金会出版部:《大正新修大藏经》第38册,第1772号,第288页。

窥基从经赞中也阐明了牢度大神与兜率内院的关系。文殊山万佛洞壁画中可清晰看到牢度拔提头顶宝冠上的宝珠放出光带缠绕宫殿。俄藏黑水城汉文《弥勒上生经》版画(编号TK58)中的该形象上部有榜题:

牢度大神额宝珠中化四十九重宫殿供养弥勒之处。①俄罗斯科学院东方研究所圣彼得堡分所、中国社会科学院民族研究所、上海古籍出版社编:《俄藏黑水城文献》第2册,上海古籍出版社,1996年,第307页。

编号C:铠装跏趺坐像,面向主尊,形象与“编号B”大致相同,冠顶放白色宝光向左右波展。

辨识:其形态与前述铠装交脚天神相似,无法以装束识别,可能为兜率五天神中第一大神宝幢。第二大神花德已确认,通过五天神的排序进行排除得出。经云:

第一大神名曰宝幢,身雨七宝散宫墙内。②沮渠京声译:《佛说观弥勒菩萨上生兜率天经》,佛陀教育基金会出版部:《大正新修大藏经》第14册,第452号,第419页。

宝幢为兜率天宫担当护持之任的大神之首,位于画面中心轴线之上。经赞云:

初五百亿天子造外众宝宫。次一大神造法堂内院。后五大神于此二宫种种严饰。③[唐]窥基:《观弥勒上生兜率天经赞》,佛陀教育基金会出版部:《大正新修大藏经》第38册,第1772号,第287页。

五大天神共同护持兜率天内外院,该铠装交脚像居于兜率天外院,且位于中轴线之上,故其可能为五天神之首的宝幢。

编号D:铠装倚坐护法像,头部侧向主尊方向,黑发束高髻,身绕飘带,身着铠甲,双手交握,倚坐台座之上。头顶化光呈飘带状,带中有花盖、摩尼珠等。

辨识:“编号D、E、F、G”四位倚坐护法天神形象大致相同,辨识其身份主要以其头顶化光带中的内容为主,“编号D”化光带中有花盖。经云:

第二大神名曰花德,身雨众花弥覆宫墙,化成花盖,一一花盖百千幢幡以为导引。④沮渠京声译:《佛说观弥勒菩萨上生兜率天经》,佛陀教育基金会出版部:《大正新修大藏经》第14册,第452号,第419页。

故该铠装天神形象有可能为兜率天宫五大天神之中的花德。

除“编号D”化光带中可明显看出花盖,“编号E、F、G”三位天神头顶的化光带中均为七宝等物,较难识读。但如果“编号C”为五天神之首宝幢,“编号D”为第二天神花德,按照排序,花德之下的“编号E”则可能为第三大神香音。经云:

第三大神名曰香音,身毛孔中雨出微妙海此岸旃檀香,其香如云,作百宝色遶宫七匝。①沮渠京声译:《佛说观弥勒菩萨上生兜率天经》,佛陀教育基金会出版部:《大正新修大藏经》第14册,第452号,第419页。

“编号F”则有可能是第四大神喜乐,“编号G”为第五大神正音声。

编号L1—L6:铠装倚坐护法像,两两一组,皆面向中间,护法形象与“编号D”大致相同,合掌倚坐于台座之上。

辨识:通过后文对文殊山万佛洞与北庭西大寺《弥勒上生经变》的比较分析与断代讨论,我们认为万佛洞《弥勒上生经变》的图像依据很有可能来源于北庭西大寺。在西大寺壁画的相同位置,同样有铠装倚坐护法像,但不同的是万佛洞壁画中护法天神坐于台座之上,而西大寺壁画中的护法天神合掌倚坐于盘蛇②中国社会科学院考古研究所:《北庭高昌回鹘佛寺遗址》,辽宁美术出版社,1991年,第62页。(?)之上 ,战裙绿缘与蛇形纹相连盘在一起,内院宫门上端还可见蛇身绕于梁柱之间。经云:

一一垣墙高六十二由旬、厚十四由旬,五百亿龙王围绕此垣,一一龙王雨五百亿七宝行树,庄严垣上。③沮渠京声译:《佛说观弥勒菩萨上生兜率天经》,佛陀教育基金会出版部:《大正新修大藏经》第14册,第452号,第419页。

故该情节应为“五百亿龙王绕垣”,坐于盘蛇之上的天神可能为龙王。在万佛洞壁画中未见“龙王绕垣”情节,护法也由坐“盘蛇”改为“台座”。这种现象的出现可能为虽然佛教艺术是依据经典与“画稿”进行表现的,但在具体制作时,画工们在石窟中会根据洞窟的实际情况,结合自身的审美和艺术修养,在有限的范围内进行再创作,故“编号L1-L6”可能为龙王。

编号N:跏趺坐像,面向主尊,头戴发冠,有项光。

辨识:着装与周围供养天子相似,面向弥勒主尊,坐于台座之上。经云:

此人须臾即得往生,值遇弥勒,头面礼敬,未举头顷便得闻法……当知是人于无上道得不退转。④沮渠京声译:《佛说观弥勒菩萨上生兜率天经》,佛陀教育基金会出版部:《大正新修大藏经》第14册,第452号,第420页。

故可能为往生兜率,面见弥勒的善男子形象。

编号a1—a26:供养天子,面向中心铠装坐像呈对称分布,交错排列,长跪于朵云上,头戴高冠,身着宽袖大衣,双手托供盘,盘中有宝冠,宝冠上有化光带,光带上端绘有宫殿。

辨识:长跪于云上的天子手捧之物应为“旃檀摩尼宝冠”。经云:

尔时兜率陀天上,有五百万亿天子,一一天子皆修甚深檀波罗蜜,为供养一生补处菩萨故,以天福力造作宫殿,各各脱身栴檀摩尼宝冠,长跪合掌发是愿言:“我今持此无价宝珠及以天冠,为供养大心众生故,此人来世不久当成阿耨多罗三藐三菩提,我于彼佛庄严国界得受记者,令我宝冠化成供具。”如是诸天子等各各长跪,发弘誓愿亦复如是。①沮渠京声译:《佛说观弥勒菩萨上生兜率天经》,佛陀教育基金会出版部:《大正新修大藏经》第14册,第452号,418页。

经文中提及“无价宝珠”,但图像中并无体现。经赞中对这一现象进行了解释:

图 4 北庭西大寺《弥勒上生经变》线描图

令我宝冠化成供具。供具者四事什物供养之具。变宝冠而为供具者。显转凡而修成圣德。此但说冠略无宝珠。所愿同故。或宝谓如意珠。冠谓天冠。合而论故。若不尔者。何故行因冠珠两舍。及其发愿独有天冠。故应后释不违正理。②[唐]窥基:《观弥勒上生兜率天经赞》,佛陀教育基金会出版部:《大正新修大藏经》第38册,第1772号,第287页。

经赞又云:

初五百亿天子造外众宝宫。次一大神造法堂内院。③[唐]窥基:《观弥勒上生兜率天经赞》,佛陀教育基金会出版部:《大正新修大藏经》第38册,第1772号,第287页。

所以a1—a26可能为五百亿发愿建造兜率天外院的天子。

编号b1—b9:供养天女,托盘而立,盘上宝珠等贡品发出宝光。

辨识:天女手托供盘或香,伫立内院宫门前。经云:

佛灭度后我诸弟子……以众名香、妙花供养……称弥勒名。④沮渠京声译:《佛说观弥勒菩萨上生兜率天经》,佛陀教育基金会出版部:《大正新修大藏经》第14册,第452号,第420页。

可能为往生兜率,面见弥勒的供养天女。

编号C1—C6:乐舞天女,均穿宽袖长衣,下着裙。C1、C2、C3为一组,伫立树下。C2手持拍板;C3正在吹奏排箫;C1作起舞状;C4、C5、C6为一组,伫立树下,画面情节与C1、C2、C3相同。

辨识:应为伫立树下的乐舞天女。经云:

一一宝女住立树下,执百亿宝无数璎珞,出妙音乐,时乐音中演说不退转地法轮之行。①沮渠京声译:《佛说观弥勒菩萨上生兜率天经》,佛陀教育基金会出版部:《大正新修大藏经》第14册,第452号,第420页。

编号d1—d12:双手或合掌,或持物的天子形象。辨识:可能为兜率天内院的供养天子。经云:

诸栏楯间自然化生九亿天子、五百亿天女。②沮渠京声译:《佛说观弥勒菩萨上生兜率天经》,佛陀教育基金会出版部:《大正新修大藏经》第14册,第452号,第419页。

编号f1—f32:莲花化生天女,四朵宝花形态相同,有短莲茎,绿色仰莲瓣,上托桃形花。花白色边缘略曲,内绘天女像。

辨识:应为兜率天内院的侍御天女。经云:

于四门外化生四花,水出华中如宝花流。一一华上有二十四天女……若有往生兜率天上,自然得此天女侍御。③沮渠京声译:《佛说观弥勒菩萨上生兜率天经》,佛陀教育基金会出版部:《大正新修大藏经》第14册,第452号,第419页。

编号g1—g16:乐舞天女,g3—g9与g11—g16相向跪坐,g1、g2作起舞状,g4与g10手持拍板,其余天女均手持乐器。

辨识:应为化生在栏楯间的乐舞天女。经云:

诸栏楯间自然化生九亿天子、五百亿天女……诸女自然执众乐器,竞起歌舞。④沮渠京声译:《佛说观弥勒菩萨上生兜率天经》,佛陀教育基金会出版部:《大正新修大藏经》第14册,第452号,第419页。

编号e1—e28:天子天女,位于宝殿之中。

辨识:上层e1—e3,e6—e8各三位供养天子,手捧香;e4、e5、e9、e10、e19、e20天女手执白拂侍立殿内。经云:

是诸莲花自然皆出五百亿宝女,手执白拂侍立帐内。①沮渠京声译:《佛说观弥勒菩萨上生兜率天经》,佛陀教育基金会出版部:《大正新修大藏经》第14册,第452号,第419页。

e11—18,e21—e28,为兜率天内院的供养天女。

编号h1—h28:天子形象,装束与前者较为相似,或双手合十,或手中持物。

辨识:应为兜率天内院的天子眷属。经云:

与诸天子各坐花座,昼夜六时,常说不退转地法轮之行;经一时中成就五百亿天子,令不退转于阿耨多罗三藐三菩提。②沮渠京声译:《佛说观弥勒菩萨上生兜率天经》,佛陀教育基金会出版部:《大正新修大藏经》第14册,第452号,第420页。

编号O1—O20:面向主尊,坐于莲台之上,佛装,头顶有肉髻,身披红色袈裟,有项光和身光。

辨识:由主尊头顶宝冠中化出,诸化佛坐于祥云之上。经云:

其天宝冠有百万亿色,一一色中有无量百千化佛,诸化菩萨以为侍者;复有他方诸大菩萨,作十八变随意自在住天冠中。③沮渠京声译:《佛说观弥勒菩萨上生兜率天经》,佛陀教育基金会出版部:《大正新修大藏经》第14册,第452号,第419页。

故O1—O20有可能为居于天冠之中的“无量百千化佛”。

编号P1—P12:菩萨装,双手合十,发髻高耸,身绕红色飘带,站于祥云之上。

辨识:菩萨形象。经云:

佛说是语时,他方来会十万菩萨,得首楞严三昧。④沮渠京声译:《佛说观弥勒菩萨上生兜率天经》,佛陀教育基金会出版部:《大正新修大藏经》第14册,第452号,第420页。

故可能为赴会的十万菩萨。编号K1—K14:桃形树冠,外缘弯曲,从内至外呈白、赭色,内心黑地绘七树花。辨识:可能为兜率天内的七宝行树。经云:

一一莲华化作五百亿七宝行树,一一树叶有五百亿宝色……庄严垣上。①沮渠京声译:《佛说观弥勒菩萨上生兜率天经》,佛陀教育基金会出版部:《大正新修大藏经》第14册,第452号,第418页、419页。

编号S1—S4:宝殿,歇山顶,上下两层,上层中间有宝珠,下层中间有一红面台座,天子天女或执绋,或捧物。

辨识:宝殿应为兜率天内院的主要建筑,敦煌莫高窟自隋代开始绘制的《弥勒上生经变》中主尊左右两侧多有上下两幢的宝殿。如果“编号B”为牢度拔提,其头顶光带缠绕宝宫这一画面解释为牢度拔提造弥勒内院善法堂就不难理解了。

编号i1—i20:天子形象,装束与前文天子相似。

辨识:在主尊左右两侧侍立,双手合十,可能为天子眷属。

编号J1—J4:宝柱,柱头有宝珠,柱身上半段为红色,下半段有璎珞纹饰,部分绿色晕染,柱身与柱颈处有蓝绿构件连接,柱身左右有绿色链串,链串间竖排列多间宫殿,宝珠散发宝光。

辨识:应为兜率天宫内的四根持宫宝柱。经云:

持宫四角有四宝柱,一一宝柱有百千楼阁,梵摩尼珠以为绞络。②沮渠京声译:《佛说观弥勒菩萨上生兜率天经》,佛陀教育基金会出版部:《大正新修大藏经》第14册,第452号,第419页。

经赞中也对宝柱进行了描述:

第四大段愿遂中大神造柱。于中有四。一于宫四角各有一柱。二宝柱各有宝珠楼阁梵摩尼者。谓净摩尼或大梵王如意珠也。此柱皆以梵如意珠而为交络。

兜率天内共有四根宝柱,宝柱间有摩尼珠及楼阁,故应为兜率天宫持宫宝柱。

编号H1—H6:H1—H3为天宫外墙垣三座宫门。墙垣绿色,墙面上墨绘菱格纹。H1、H5宫门有三个门洞,板门上有乳钉,上部有直棂。门脸上小下大呈八字形,外缘绘黑边。宫门上建门楼,蓝歇山顶,两边有鸱尾。柱头有斗拱。宝殿面阔三间,内置莲花宝珠放出宝光③中国社会科学院考古研究所:《北庭高昌回鹘佛寺遗址》,辽宁美术出版社,1991年,第57页。。H2、H3、H4、H6有一个门洞,板门绘乳丁。宫门与门楼形制同H2。

辨识:应为兜率天外院、内院的宫门。

通过对以上内容的具体描述与分析,再结合西大寺《弥勒上生经变》内容(图4①图版来源:《北庭高昌回鹘佛寺遗址》。见中国社会科学院考古研究所:《北庭高昌回鹘佛寺遗址》,辽宁美术出版社,1991年,第60—61页,图三一。),可以初步辨识万佛洞《弥勒上生经变》中人物的身份:A为主尊弥勒,B可能为牢度拔提,C可能为天神宝幢,D可能为天神花德,E可能为天神香音,F则有可能是第四天神喜乐,G可能为第五天神正音声。L1—L6可能为龙王,N可能为往生兜率净土,面见弥勒的善男子,a1—a26为持天冠发愿供养的五百亿天子,b1—b9供养天女,c1—c6可能为伫立树下的乐舞天女,d1—d12为供养天女,f1—h32为化生天女,g1—f16为乐舞天女,e1—e28可能为供养天子天女,h1—h28可能为五百亿天子,i1—i20可能为天子眷属,O1—O20为宝冠中化佛,P1—P12为赴会菩萨,K1—K14为七宝行树,S1—S4为兜率天宫内院主要建筑,J1—J4为兜率天宫的四根持宫宝柱,H1—H3为天宫外墙垣及城门,H4—H6为天宫内墙垣及城门。

探讨表明,万佛洞《弥勒上生经变》严格依据沮渠京声所译《佛说观弥勒菩萨上生兜率天经》所绘制,但画工在具体表现画面时会根据实际情况进行增减。

三、文殊山万佛洞与北庭西大寺《弥勒上生经变》比较

弥勒信仰是诸净土思想流布中最早兴起的,印度部派佛教时期就已有弥勒信仰流传,弥勒信仰分为上生与下生信仰。“弥勒上生信仰,即发愿往生到兜率内院,听闻弥勒菩萨讲法,以免除轮回,永不退转。”②彭杰:《弥勒上生信仰在古代吐鲁番盆地的流传》,麦积山石窟艺术研究所:《石窟艺术研究》第一辑,文物出版社,2016年,第349页。涉及文殊山万佛洞与北庭西大寺E204龛《弥勒上生经变》的诸多方面,前人已做了有益的研究①关于北庭西大寺E204龛的研究主要有:中国社会科学院《北庭高昌回鹘佛寺遗址》《北庭高昌回鹘佛寺壁画》;栾睿《北庭西大寺所反映的高昌回鹘佛教特征》等,前人多从考古学、历史学等方面对西大寺E204龛进行研究;关于文殊山万佛洞的研究见本文第一章。。其中张宝玺最先关注到文殊山万佛洞东壁《弥勒上生经变》与高昌回鹘壁画的关系,认为“这幅经变画与新疆吉木萨尔高昌回鹘佛寺遗址的一幅经变画极相似”②张宝玺:《文殊山万佛洞西夏壁画的内容》,敦煌文物研究所:《1983年全国敦煌学术讨论会文集(石窟·艺术编)》,甘肃人民出版社,1985年,第260页。;其后王艳云也引用了这一观点,蔡蓉的硕士论文《北庭回鹘西大寺E204窟研究》对二者的表现形式进行比较,认为“万佛洞之《弥勒上生经变》较E204窟南壁《弥勒上生经变》规模更宏大……西大寺E204龛的《弥勒上生经变》如万佛洞的简化版”③蔡蓉:《北庭回鹘西大寺E204窟研究》,首都师范大学硕士学位论文,2016年,第24—27页。。李甜的博士论文《文殊山石窟研究》认为“文殊山万佛洞与北庭西大寺《弥勒上生经变》有许多相似之处”④李甜:《文殊山石窟研究》,兰州大学博士学位论文,2019年,第214页。。刘永增《敦煌“西夏石窟”的年代问题》一文中认为万佛洞与西大寺《弥勒上生经变》的绘制题材、建筑配置、人物布局以及绘画手法等均有惊人的相似⑤刘永增:《敦煌“西夏石窟”的年代问题》,《故宫博物院院刊》2020年第3期。。

本章主要以万佛洞与西大寺《弥勒上生经变》的比较研究为中心,结合佛教经典和调查资料,对相关问题再做探讨。

(一)图像经典比较

据前人研究⑥孟凡人等将北庭西大寺E204龛南壁弥勒上生经变分为四层(部分)。见中国社会科学院考古研究所:《北庭高昌回鹘佛寺遗址》,辽宁美术出版社,1991年,第57—64页。,将壁画从下(前)自上(后)分四层:第一层绘天宫外墙垣;第二层画面介于天宫外墙垣与内墙垣之间;第三层从画面内墙垣至主尊像台座前;第四层从主尊像台座前至天宫建筑顶端。

画面(图5⑦图版来源:左图为北庭学研究院提供;右图为文殊山石窟群文物保护管理所提供。)描绘天子手捧宝冠,长跪于兜率天宫外院,宝冠化出宝光,其上端有宫殿,如《弥勒上生经》云:

图 5 左为西大寺《弥勒上生经变》局部,右为文殊山《弥勒上生经变》局部

尔时兜率陀天上,有五百万亿天子……以天福力造作宫殿,各各脱身栴檀摩尼宝冠,长跪合掌发是愿言:“我今持此无价宝珠及以天冠,为供养大心众生故……令我宝冠化成供具。”如是诸天子等各各长跪,发弘誓愿亦复如是。①沮渠京声译:《佛说观弥勒菩萨上生兜率天经》,佛陀教育基金会出版部:《大正新修大藏经》第14册,第452号,第418页。

相同点:所处位置均为第二层;人物造型均为供养天子长跪于祥云之上,手捧天冠发愿供养,天冠“化光”处有小宫殿;构图上两者天子均以呈跏趺坐姿态的护法天神为中心左右对称分布,两棵七宝行树将众天子分割为三部分。

不同点:文殊山万佛洞左右供养天子各13身,共26身,以护法天神为中心呈带状分布;西大寺壁画右下角漫漶,可辨识为护法天神左右各4身天子,天神右侧7身天子,左侧现存1身天子,护法天神左右两侧天子上下两排交替分布。

画面情节(图6②图版来源:左图为北庭学研究院提供;右图为文殊山石窟群文物保护管理所提供。)描绘兜率天内墙垣建筑。如上生经云:

图 6 左为西大寺《弥勒上生经变》局部,右为文殊山《弥勒上生经变》局部

时诸天子作是愿已,是诸宝冠化作五百万亿宝宫,一一宝宫有七重垣,一一垣七宝所成,一一宝出五百亿光明,一一光明中有五百亿莲华。③沮渠京声译:《佛说观弥勒菩萨上生兜率天经》,佛陀教育基金会出版部:《大正新修大藏经》第14册,第452号,第418页。

相同点:两者第二层天宫内墙垣均开三宫门;第三层左右宝殿均为二层。

不同点:西大寺第一层天宫外墙垣现存三座宫门,按照对称分布规律推断其外墙垣共有宫门五座;文殊山第一层天宫外墙垣开三座宫门。

画面情节(图7④图版来源:图左采自《北庭高昌回鹘佛寺遗址》;右图为文殊山石窟群文物保护管理所提供。见中国社会科学院考古研究所:《北庭高昌回鹘佛寺遗址》,辽宁美术出版社,1991年,第60—61页,图三一。)描绘天女伫立树下起舞情节,如经文云:

图 7 左为西大寺《弥勒上生经变》线描图局部,右为文殊山《弥勒上生经变》局部

一一莲华化作五百亿七宝行树……一一阎浮檀金光中出五百亿诸天宝女,一一宝女住立树下,执百亿宝无数璎珞,出妙音乐,时乐音中演说不退转地法轮之行。①沮渠京声译:《佛说观弥勒菩萨上生兜率天经》,佛陀教育基金会出版部:《大正新修大藏经》第14册,第452号,第418、419页。

相同点:七宝行树与天女所处位置均相同;均为天女伫立树下,奏乐起舞;七宝行树内有七团花束。

不同点:文殊山左右树下天女均为3人,且有项光。西大寺壁画右侧树下有天女2人,左侧树下有天女3人。西大寺七宝行树树冠为桃形,冠内花束为深红色圆形;文殊山七宝行树树冠近叶片装,边缘有波浪状起伏,冠内花束为叶片组成,且最上端有近似荷花造型的花朵。文殊山墙垣上图案为有规则的四边形网格状,网格内有菱形图案,墙体为灰绿色。西大寺墙垣上无图案,为红色平涂。

画面情节(图8②左图为北庭学研究院提供;右图为文殊山石窟群文物保护管理所提供。)描绘一铠装天神坐像,头顶宝珠发出向左右延展的波状带 ,如经文云:

尔时此宫有一大神,名牢度跋提,即从座起遍礼十方佛,发弘誓愿:“若我福德应为弥勒菩萨造善法堂,令我额上自然出珠。”既发愿已,额上自然出五百亿宝珠,瑠璃颇梨一切众色无不具足,如紫绀摩尼表里暎彻。此摩尼光回旋空中,化为四十九重微妙宝宫。①沮渠京声译:《佛说观弥勒菩萨上生兜率天经》,佛陀教育基金会出版部:《大正新修大藏经》第14册,第452号,第419页。

相同点:内墙垣正宫门前铠装交脚坐像,均坐台座上,身绕红色飘带,头部有圆形项光,冠顶放宝光向左右波展,并且尾端缠绕在左右两侧双层建筑上。

不同点:文殊山牢度跋提身着铠甲更为精细,项光身光均有,坐莲花座上,而西大寺牢度跋提仅有项光。

画面情节(图9②图版来源:上图采自《北庭高昌回鹘佛寺遗址》;下图为文殊山石窟群文物保护管理所提供。见中国社会科学院考古研究所:《北庭高昌回鹘佛寺遗址》,辽宁美术出版社,1991年,第60—61页,图三一。)描绘为天女乐舞情节。如上生经云:

一一栏楯万亿梵摩尼宝所共合成。诸栏楯间自然化生九亿天子、五百亿天女……诸女自然执众乐器,竞起歌舞。①沮渠京声译:《佛说观弥勒菩萨上生兜率天经》,佛陀教育基金会出版部:《大正新修大藏经》第14册,第452号,第419页。

相同点:均位于自下到上第二尊交脚像到第三尊交脚像之间的栏楯之上。西大寺绘14身天女,两侧天女持乐器相向跪坐,中间2身天女起舞,西侧天女6身,东侧天女现存4身,另2身残毁;文殊山绘16身天女,两侧天女持乐器相向跪坐,中间2身天女起舞,2身天女持物侍立,西侧天女6身,东侧天女6身。

不同点:西大寺天女14人,文殊山天女16人,文殊山在中间多了2身侍立天女;西大寺栏楯上乐池中间封闭,文殊山乐池中间为通道,通向弥勒菩萨讲法处前方。

画面内容(图10②图版来源:图左采自《北庭高昌回鹘佛寺遗址》;右图为文殊山石窟群文物保护管理所提供。见中国社会科学院考古研究所:《北庭高昌回鹘佛寺遗址》,辽宁美术出版社,1991年,第60—61页,图三一。)为栏楯下八色琉璃渠中化生四花,每花中八名天女侍立。如上生经云:

图 10 左为西大寺《弥勒上生经变》线描图局部,右为文殊山《弥勒上生经变》局部

时诸园中有八色瑠璃渠……于四门外化生四花,水出华中如宝花流。一一华上有二十四天女,身色微妙如诸菩萨庄严身相……若有往生兜率天上,自然得此天女侍御。③沮渠京声译:《佛说观弥勒菩萨上生兜率天经》,佛陀教育基金会出版部:《大正新修大藏经》第14册,第452号,第419页。

相同点:均在第三层栏楯下八色琉璃渠中化生4花,每花上天女三排8身。

相同点:均位于第四层;主尊形象均有项光与身光。

不同点:文殊山主尊结跏趺坐于狮子座上,座头四周有4莲花;西大寺主尊漫漶,疑似跏趺坐于台座上。

画面情节(图12③图版来源:左图为北庭学研究院提供;右图为文殊山石窟群文物保护管理所提供。)为铠装坐像,头顶化光向左右波展,如上生经云:

不同点:西大寺为蓝、红色仰莲瓣;文殊山则为绿色莲瓣。

画面情节(图11①图版来源:上图为北庭学研究院提供;下图为文殊山石窟群文物保护管理所提供。)为主尊弥勒跏趺坐于七宝大狮子座上,如上生经云:

图 12 左为西大寺《弥勒上生经变》局部,右为文殊山《弥勒上生经变》局部

亦有七宝大师子座,高四由旬,阎浮檀金、无量众宝以为庄严,座四角头生四莲华,一一莲华百宝所成,一一宝出百亿光明。②沮渠京声译:《佛说观弥勒菩萨上生兜率天经》,佛陀教育基金会出版部:《大正新修大藏经》第14册,第452号,第419页。

时兜率天宫有五大神:第一大神名曰宝幢,身雨七宝散宫墙内,一一宝珠化成无量乐器,悬处空中不鼓自鸣,有无量音适众生意。①沮渠京声译:《佛说观弥勒菩萨上生兜率天经》,佛陀教育基金会出版部:《大正新修大藏经》第14册,第452号,第419页。

相同点:均位于第二层,内墙垣正宫门前;均为铠装坐像,面对主尊,身绕红色飘带,头部有圆形项光,冠顶放宝光向左右波展。

不同点:文殊山铠装坐像前为兜率内院宫门,门口有护法天神及天人,发愿为弥勒菩萨建造宫殿的天子在水平方向左右两侧;西大寺铠装坐像前为发愿为弥勒菩萨建造宫殿的天子,天子之后才为护法天神及天人。

通过对比两者的壁画内容来看,文殊山万佛洞东壁与西大寺E204龛南壁现存壁画内容《弥勒上生经变》基本一致,二者壁画内容与刘宋居士沮渠京声译《佛说观弥勒菩萨上生兜率陀天经》所记景况相合,经文中的序分未有体现,壁画主要内容与经文正宗分吻合,少量内容涉及流通分。

(二)图像艺术比较

1.线描

《北庭高昌回鹘佛寺壁画》一书在总结北庭西大寺遗址的壁画特点中认为:“线描是该佛寺壁画造型的主要手段,壁画的绘制首先是在白粉皮壁面上用浅墨线起画稿,敷彩填色后再用浓墨线描定形线。人物的颜面及手足等部分,多用土红线勾画或再用墨线重勒。也有些壁画是以浅墨线起画稿,土红线重勒,形成了黑红两重轮廓线。线描以铁线为主,线条极有功力,挥洒自如,挺拔流畅,简练准确,笔笔入格。此外,在人物衣纹的转折,飘带的舒卷等部位,有时尚可以看到兰叶描。人物的发眉髭须及建筑图中的垂帘等部分,也兼用游丝描。E204龛南壁弥勒上生经变图,线条细匀刚劲,似用芦苇笔一类硬笔所画,又别具一格。当时画家们用直线、折线、曲线,以及不同线条间的粗细、疏密、浓淡、虚实互相结合,准确地绘制了种种精美的画面。”②中国社会科学院考古研究所:《北庭高昌回鹘佛寺壁画》,辽宁美术出版社,1990年,第4页。其中的天人形象通过以墨色线画轮廓,或墨色线内附土红线,双重色画轮廓,以绿、蓝、黄、浅红、加以渲染。其用线较为均匀,具有装饰性,但缺乏灵动飘逸之感。兜率宫中的天人面部表情统一,略显呆滞和程序化。

文殊山万佛洞《弥勒上生经变》用线以铁线描与兰叶描为主。牢度拔提额头涌出宝珠化成的飘带缠绕于左右两侧楼阁,线条流畅轻盈。铠甲上极为复杂的线条纹饰描绘的准确细致,疏密得当。“对于殿堂楼阁的铺作斗拱,榱桷瓴瓦,楯栏台级,门窗棂格,条条垄垄,皆有形象的表示,所以它能完整的描绘出兜率天宫的‘工’字形建筑群体。”①张宝玺:《文殊山万佛洞西夏壁画的内容》,《1983年全国敦煌学术讨论会文集(石窟艺术编上)》,甘肃人民出版社,1985年,第261页。“它与中原同时期高水平的建筑界画如《清明上河图》及山西高平县开化寺壁画中之建筑界画相比较,并不逊色。”②刘玉权:《略论西夏壁画艺术》,《西夏文物》,文物出版社,1988年,第16页

总的看来,文殊山万佛洞比北庭西大寺所绘《弥勒上生经变》用线更为巧妙,人物比例准确,在情节安排、人物神情的描写方面颇有独到之处。西大寺E204龛在用线造型上较为简洁,人物形体描绘较为短矮,人物面相较为统一,缺乏生动性。

2.设色

在设色方面,文殊山万佛洞与西大寺《弥勒上生经变》均用平涂和勾填法,在壁画人物的衣纹飘带、七宝行树、莲花等还兼用晕染法。西大寺壁画“在设色方面,平涂与勾填法并用,人物的衣纹飘带,以及山石、花草、树木等还兼用渲染法。壁画色调偏暖,一般以红、石青、石绿、金色为主色;赭、墨、白等色为辅色。地子多用石青、白、赭和土红色。人物的颜面、手足等外露部分,多敷肉红色或白色‘相粉’。壁画各部位‘随类赋彩’,热烈协调。色调或浑厚庄严,或温暖富丽、或爽朗明快,意境出神入化,具有浓厚的宗教气氛,鲜明的地区和时代的特征。”③中国社会科学院考古研究所:《北庭高昌回鹘佛寺壁画》,辽宁美术出版社,1990年,第171页。文殊山万佛洞与北庭西大寺所绘《弥勒上生经变》底色均以大红为主,画面呈暖色基调。杨富学、陈爱峰《西夏与周边关系研究》中认为:“回鹘佛教艺术对西夏美术的影响也是很大的。从河西走廊诸石窟,如敦煌莫高窟、西千佛洞、瓜州榆林窟、东千佛洞、酒泉文殊山石窟中现存的西夏壁画看,西夏人开凿的洞窟基本上是一洞一种底色,多绘以石青、石绿,绘画基调呈冷色,但有时又以大红为底色,基调明显呈暖色……这些都可以说是受回鹘壁画艺术风格的影响所致。”④杨富学、陈爱峰:《西夏与周边关系研究》,甘肃民族出版社,2012年,第175页。

3.透视

西大寺《弥勒上生经变》在人物的表现上运用了“近大远小”的原理,从外院到内院,人物形象大小呈递减状,而对于主要人物的表现上又将其放大。万佛洞东壁并不平坦,东壁墙面与窟顶相交后略微有一个弧度。目之所及最近的地方应是兜率天外院的场景,在观者抬头仰望时,兜率天宫的盛景慢慢进入视野,居于画面中上部的弥勒菩萨自然地成为视觉中心,从而自下到上,表现出远近空间的关系,大大增强了画面的写实性,同时也使全壁的内容具有完整性,又符合经文中由五百亿天子发愿建造兜率天外院,其后弥勒菩萨于兜率天宫讲法的种种盛景。

两者在透视上共同利用了透视技巧表现立体感和深远感,从而呈现出正常的视觉形象。在构图时将建筑分成了不同的层次,分别形成近景和远景。在各层建筑中又安排了不同的情节和层次,产生了较强的立体感。

北庭西大寺在局部发掘过程中没有发现明确纪年,也没有发现可提供依据的文字资料。因此,通过对遗迹的分析,以及C14测定后,认为该佛寺始建的时间在10世纪80年代之后不久的可能性较大①北庭西大寺关于C14测定的年代数据,共有五个。以树轮校正年代为准,年代的上限在960—1090年,下限在1100—1270年。年代最大跨度在960—1270年之间。通过结合北庭西大寺(北庭回鹘佛寺)遗址形制、塑像和壁画的分析,并与东部洞龛C14年代数据结合起来判断,该佛寺始建的时间在10世纪80年代之后不久的可能性较大。见中国社会科学院考古研究所:《北庭高昌回鹘佛寺遗址》,辽宁美术出版社,1991年,第172—173页。。北庭西大寺E204龛平面呈梯形,依后壁土坯砌台座上置交脚坐像一躯,北壁残存壁画三处,《弥勒上生经变》位于该龛南壁(图13②图版来源:图左采自《北庭高昌回鹘佛寺遗址》;右图为北庭学研究院提供。见中国社会科学院考古研究所:《北庭高昌回鹘佛寺遗址》,辽宁美术出版社,1991年,第58页,图二九。)。E204龛塑像芦苇骨经中国社会科学院考古研究所实验室C14年代数据测定、树轮校正的年代上下限在995—1135年之间③E107龛门道南壁木础,取样测定的年代数据为距今930±60年(1020±60年),年代的上、下限在960—1080年之间。树轮校正的年代为885±70年(1065±70年),年代的上、下限在995—1135年之间。E204龛塑像芦苇骨,取样测定的年代数据相同。见中国社会科学院考古研究所:《北庭高昌回鹘佛寺遗址》,辽宁美术出版社,1991年,第172页。。据考古发掘资料显示:“东部下层洞龛门口经正规封堵,龛壁、壁画和塑像不见修补痕迹。”东部上层E204龛交脚塑像局部有修补重塑,但塑像芦苇骨C14测定的年代数据又与下层E107龛一致。通过仔细观察发现,E204龛南壁与北壁所绘壁画无覆盖或重绘,南壁被交脚塑像右膝遮挡处仍有部分壁画尚存。上述现象表明,E204龛交脚塑像虽局部修补重塑,但其时代与下层洞龛塑像基本一致。此外,南壁被塑像遮挡的壁画则说明E204龛先绘制两侧壁画,后进行交脚像的塑造。因此,E204龛壁画绘制年代不会晚于交脚塑像的完成。而E204龛壁画与造像的创作时间在北庭西大寺现有局部发掘的洞龛中较为靠前④从现有的考古资料来看,北庭西大寺正殿南部配殿S102殿晚于南部其他配殿,南部配殿除S102配殿外晚于东部上层洞龛,东部上层洞龛晚于下层洞龛。见中国社会科学院考古研究所:《北庭高昌回鹘佛寺遗址》,辽宁美术出版社,1991年,第177页。,再结合C14测定和遗迹分析后,故可以推测E204龛南壁《弥勒上生经变》的绘制,距北庭西大寺营建完成后绘制的可能性较大。

图 13 北庭西大寺E204龛结构及壁画位置图

文殊山万佛洞《弥勒上生经变》主尊弥勒菩萨头戴化佛冠,辫发垂肩,身着红色密教式法衣结跏趺坐于狮子床座之上。由此可见,藏传佛教对西夏影响之深⑤崔红芬:《西夏河西佛教研究》,民族出版社,2010年,第273页。。都松钦巴是藏传佛教噶玛噶举派黑帽传承的第一人,西夏第五代皇帝仁孝曾遣使入藏迎接都松钦巴,都松钦巴未能亲往,遂派遣弟子格西藏波哇前往西夏译经传法,都松钦巴被仁宗尊奉为上师①崔红芬:《西夏河西佛教研究》,民族出版社,2010年,第346页。。此外,西藏萨迦派第三代祖师萨巴坚赞(1149—1216)的弟子国师觉本者也来到西夏,“做了米涅王之应供喇嘛”②“其弟子有一名叫国师觉本者前往米涅(即西夏),做了米涅王之应供喇嘛,由此得到银器、奇稀有之咒士衣和鹿皮华盖等大批财务,这些经典和财物全部敬献于三宝以及施舍于乞丐。”阿旺贡噶索南著,陈庆英、高禾福、周润年译注:《萨迦世系史》,中国藏学出版社,2005年,第56页。。学界对藏波哇来西夏的时间主要有1159年③“噶玛派的使节于1159年谒见西夏国王仁孝……13年后(即1172年)他封Tsangso-ba,即噶玛派的开山祖师Dusgsammkhyen-pa的弟子上师。”米哈依·彼奥特洛夫斯基著,许洋主译:《丝路上消失的王国:西夏黑水城的佛教艺术》,国立历史博物馆,1996年,第64页。和1189年④谢继胜先生根据《贤者喜宴》对粗朴寺建立时间的记载,确定藏波哇来西夏的时间为1189年。谢继胜:《西夏藏传绘画——黑水城出土西夏唐卡研究》,河北教育出版社,2002年,第195页。两种观点。史金波先生认为:“仁孝晚期藏传佛教有了更大的势力。”⑤“仁孝乾祐二十年(1189年)印施西夏文《观弥勒菩萨上生兜率天经》御制发愿文中,记载了在大法会上‘念佛诵咒,读西蕃、番、汉藏经’,这里把西番经(即藏文佛经)列于三种佛经的首位,则更加突出了吐蕃佛经的地位,表面仁孝晚期藏传佛教有了更大的势力。”史金波:《西夏佛教史略》,宁夏人民出版社,1988年,第53页。杨富学先生则认为:“藏传佛教真正对西夏造成大的影响,应自仁宗天盛十一年(1159年)以后开始。”无论是1159年或是1189年,均晚于北庭西大寺E204龛壁画与造像的创作年代。综合分析两者所绘《弥勒上生经变》内容的高度相似性,加之回鹘与西夏交往频繁、关系密切,在史料及出土实物中多有体现,故认为万佛洞弥勒经变的图像绘制粉本有可能来源于北庭西大寺。通过以上对文殊山与西大寺《弥勒上生经变》之间的比较,不难看出文殊山《弥勒上生经变》壁画艺术,是其地区特定历史、地理条件下的产物,它一方面继承了敦煌唐宋石窟艺术的传统,另一方面又接受了高昌回鹘石窟艺术的影响。其具体表现为:两幅壁画的构图、内容、色彩倾向等方面基本相同,可以认定为是根据同一“粉本”绘制的。而两者《弥勒上生经变》的差异性则说明:佛教艺术是根据佛教经典进行表现的,具有表法的作用。虽然佛教艺术的表现依据经典,绘制过程中受到“粉本”或“画稿”的影响,但在具体绘制时除了内容布局及设色等方面会根据洞窟的实际情况进行调整,但绘制者会在有限的条件下,发挥自身的创作自由,从而产生风格面貌不同的壁画。可见,文殊山的佛教艺术不仅仅是单纯的“全盘接受”高昌回鹘的风格技法,还结合其鲜明的地域和民族特色自成体系。一方面说明了弥勒信仰在这一时期的延续,同时,也说明了文殊山石窟的佛教艺术对高昌回鹘佛教艺术的继承和发展。

图 14 文殊山万佛洞《弥勒上生经变》局部

表 1 学界关于文殊山万佛洞重绘时间所持观点及主要依据

四、文殊山万佛洞《弥勒上生经变》西夏补考

关于文殊山万佛洞的具体内容,前辈学者已做了有益研究。该窟共有回鹘文题记13处,除有生肖纪年的题记外,最早者为明嘉靖三十年(1551年)的题记,最晚者为康熙五十二年(1713年)的题记①伊斯拉斐尔·玉素普、张宝玺:《文殊山万佛洞回鹘文题记》,吐鲁番研究院:《语言背后的历史——西域古典语言学高峰论坛论文集》,上海古籍出版社,2012年,第94页。。均无法为其壁画的重绘时间提供判断依据,故关于该窟的重绘时间,目前学界基本持多种观点。

本章以万佛洞《弥勒上生经变》为中心,结合黑水城出土相关资料,对相关问题再做探讨。

(一)弥勒上生御制发愿文。殊山与西大寺《弥勒上生经变》相比,较为特殊之处在于万佛洞所绘八色琉璃渠中出现了“化生童子”①“十方世界诸天人民”可以“三辈往生”其佛国上,然“世人薄俗”,生活于“五恶、五痛、五烧”之中,无量寿佛“教化群生令舍五恶,令去五痛,令离五烧”。生其国者有“胎生”有“化生”。何谓“化生”?即“若有众生,明信佛智,乃至胜智,作诸功德,信心回向,此诸众于七宝花中自然化生,加趺而坐,须臾之顷,身相光明、智慧功德如诸菩萨。”莫高窟的无量寿经变只摄取经中的“安乐国土”与“三辈往生”两部分。阿弥陀佛无“化生”之说。因此,“化生”是无量寿经变有别于阿弥陀经变的标志。季羡林:《敦煌学大辞典》,上海辞书出版社,1998年,第118页。形象,(图14②图版来源:文殊山石窟群文物保护管理所提供。、图15③图版来源:文殊山石窟群文物保护管理所提供。)该形象主要出现在《西方净土变》中,其他经变中也有表现④王惠民:《解读敦煌·弥勒佛与药师佛》,华东师范大学出版社,2016年,第14页。。曹魏康僧铠译《佛说无量寿经》中这样记载:

十方世界诸天人民,……此等众生临寿终时,无量寿佛与诸大众现其人前,即随彼佛往生其国,便于七宝华中自然化生,住不退转,智慧勇猛,神通自在。⑤康僧铠译:《佛说无量寿经卷》,佛陀教育基金会出版部:《大正新修大藏经》第12册,第360号,第272页。

刘宋西域三藏法师畺良耶舍译《佛说观无量寿佛经》载:

行者自见坐紫金台,合掌叉手,赞叹诸佛,如一念顷,即生彼国七宝池中。此紫金台如大宝花,经宿即开。⑥畺良耶舍译:《佛说观无量寿佛经》,佛陀教育基金会出版部:《大正新修大藏经》第12册,第365号,第345页。

刘宋居士沮渠京声译《弥勒上生经》载:

于四门外化生四花,水出华中如宝花流。一一华上有二十四天女……若有往生兜率天上,自然得此天女侍御。①沮渠京声译:《佛说观弥勒菩萨上生兜率天经》,佛陀教育基金会出版部:《大正新修大藏经》第14册,第452号,第419页。

由此可见,《弥勒上生经》中并无关于“化生童子”的记载,仅有关于门外四角生花,花上有二十四天女的相关记载,在敦煌莫高窟中的弥勒上生经变中也无见“化生童子”形象。论及西夏时期的弥勒信仰,黑水城出土的大量刻经与版画需要密切关注。在黑水城出土的大量文献中,西夏仁宗皇帝乾祐二十年(1189年)刊印的汉文《佛说观弥勒菩萨上生兜率天经》御制发愿文记载了这次法会②“谨于乾祐己酉二十年九月十五日,恭请宗律国师、净戒国师、大乘玄密国师、禅法师、僧众等,就大度民寺作求生兜率内宫弥勒广大法会,烧结坛作广大供养,奉广大施食,并念佛诵咒,读西番、番、汉藏经及大乘经典,说法作大乘忏悔,散施番、汉《观弥勒菩萨上生兜率天经》一十万卷、汉《金刚经》《普贤行愿经》《观音经》等各五万卷,暨饭僧、放生、济贫、设囚诸般法事,凡七昼夜。”史金波:《西夏佛教史略》,宁夏人民出版社,1988年,第267页。,此次法会共散施西夏文、汉文《弥勒上生经》十万卷,卷首版画后的发愿文有记载,其汉文本曰:

十方天众,愿生此中。若习十善而持八斋,及守五戒而修六事。命终如壮士伸臂,随愿力往升彼天。宝莲中生,弥勒来接……所成功德,伏愿一祖四宗,证内宫之宝位;崇考皇妣,登兜率之莲台。③史金波:《西夏佛教史略》,宁夏人民出版社,1988年,第267页。

西夏文本所述与汉文本基本相同:

十方天众,愿生此中。若行十善持八斋,及守五戒而修六事,命终如壮士伸臂,随愿力往生彼天。得生宝莲华中,弥勒亲自来接……以兹功德,伏愿:四祖一宗,主上宫之宝位;崇考皇妣,登兜率之莲台。④孙伯君:《西夏文〈观弥勒菩萨上生兜率天经〉考释》,《西夏研究》2013年第4期,第35—36页。

汉、西夏文《弥勒上生经》发愿文反映了两部分内容,对于国民则希望通过信仰弥勒得到指迷津、普化众生。对于自己及皇族成员则希望(1)求生兜率内宫。(2)一祖四宗证得宝位。(3)崇考、皇妣,登兜率莲台。(4)不谷享黄发之寿,四海视升平之年。

通过对文殊山与西大寺《弥勒上生经变》的比较,我们不难看出,文殊山所绘《弥勒上生经变》的图像依据,来自北庭的可能性较大。但西大寺《弥勒上生经变》并无“化生童子”,敦煌莫高窟、榆林窟、东千佛洞、五个庙石窟等西夏石窟中也未见《弥勒经变》中有“化生童子”的形象。史载仁宗在乾祐二十年(1189年)所作法会时恰满六十周岁,且正逢登基五十周年,此年大作佛事活动,广印佛经彩画,当有庆祝之意①史金波:《西夏佛教史略》,宁夏人民出版社,1988年,第40—41页。。在其刊印的《弥勒上生经》发愿文中特别强调其于大度民寺作法会的目的为“求生兜率内宫弥勒法会”,期冀可以“宝莲中生,弥勒来接”。而散施番、汉《观弥勒菩萨上生兜率天经》一十万卷,番、汉佛经总计二十万卷;“暨饭僧、放生、济贫、释囚诸般法事,凡十昼夜”;则充分说明了这场法会的信徒之众多,规模之浩大、场面之隆重。仁宗在自身如此重要的时间节点上举行隆重的佛事,不难看出仁宗时期弥勒上生信仰与其他信仰的特殊性。洞窟绘制内容往往与社会的主流信仰相匹配,而统治者起主导作用,散施在西夏国境内由皇室组织刊印,写有“宝莲中生,弥勒来接”发愿内容的十万卷《观弥勒菩萨上生兜率天经》,使得弥勒信仰更为流行。所以在文殊山万佛洞《弥勒上生经变》中,加入弥勒亲自来接的“化生童子”形象也就不难理解了。通过以上对文殊山与西大寺的壁画比较,分析壁画中出现“化生童子”的原因,再结合前辈学者对壁画内容多角度的断代论证。故推断,文殊山《弥勒上生经变》有可能绘于西夏晚期,即乾祐二十年(1189年)之后。

(二)西夏版画与文殊山万佛洞《弥勒上生经变》的关联。俄藏黑水城文献汉文和西夏文都保存了大量《佛说观弥勒菩萨上生兜率天经》,部分经卷保存完整,卷首有《弥勒上生经》版画,汉文与西夏文版画内容基本一致,共8折面,由金刚杵纹饰带将画面从右自左分为三部分,以俄藏汉文本(编号TK58)为例进行分别介绍(图16②图版来源:俄罗斯科学院东方研究所圣彼得堡分所、中国社会科学院民族研究所、上海古籍出版社编:《俄藏黑水城文献》第2册,上海古籍出版社,1996年,卷首彩色图版三。)。

右侧起第一部分为画面的第1、2折面,右上角有榜题“释迦佛于给孤独园内与弥勒菩萨受记处”。主尊释迦牟尼结跏趺坐于莲台之上,肉髻螺发,无璎珞之具,偏袒右肩。二十五位菩萨簇拥周围,右下跪弟子优波离,其上方有榜题“波离发问”①崔红芬:《西夏河西佛教研究》,民族出版社,2010年,第272页。。整幅画面主尊释迦佛居中偏左处,与右下弟子优波离产生呼应,突出表现经文序分的主要情节——“优波离发问”。如发愿文中所述:“乃启优波离发问,以彰阿逸多之前因。”②史金波:《西夏佛教史略》,宁夏人民出版社,1988年,第267页。

右侧起第二部分为画面的第3—7折面,为版画的主要内容,主尊居于画面中上部。天宫的墙垣及居中的牢度跋提大神将整个画面分为上中下三层。第一层绘兜率天宫墙垣,墙垣居中宫门开三个门洞,门洞口有两位天女。墙垣左右两侧各有腾云而起的两位天神,右侧为西方广目天王、北方多闻天王,左侧为东方持国天王、南方增长天王。第二层画面介于兜率天宫墙垣与牢度跋提大神头顶宝珠放出的带状宝光之间。牢度跋提大神居中,其上方有榜题“牢度大神额宝珠化为四十九重宫殿供养弥勒之处”。牢度跋提左右两侧各有乐舞天女,右侧乐舞天女后为声闻众、八部众以及兜率天宫的五位天神:宝幢、花德、香音、喜乐、正音声;右侧乐舞天女身后为声闻众、八部众及“五百亿天子奉施宝冠”情节。第三层画面从牢度跋提头顶带状宝光至主尊头顶建筑处。“其中宫城建筑规模宏大。宫门四扇,宫墙起脊覆瓦,有立柱;九开间大殿,屋面用条瓦覆盖,飞檐上翘,檐下斗拱层层,殿前九根金柱,为皇宫级别的殿宇建筑。殿后有回廊,台阶和桥通向殿前平台,平台下有水池。”③陈育宁、汤晓芳、雷润泽:《西夏建筑研究》,社会科学文献出版社,2016年,第37页。主尊弥勒菩萨头戴宝冠,身绕璎珞,呈跏趺坐于狮子床座之上,左右两侧各有天子天女或侍立,或跪坐闻法。画面将经文正宗分中所描述的主要情节以及兜率天宫中的种种殊胜都详细描绘出来。

右起第三部分为画面的第8折面,横三竖二排列共6幅内容,表现的是经文流通分内容。分别有榜题如下:花香供养、深入正受、修诸功德、诵读经典、威仪不缺、扫塔涂地。

通过上述卷首画的内容,我们可知《弥勒上生经》卷首版画的绘制包含了经文的序分、正宗分、流通分的内容,卷首版画与经文进行了完美的结合。

通过前文对万佛洞《弥勒上生经变》的分析,结合黑水城《弥勒上生经》版画的内容,我们发现两者的绘制内容均体现出藏传佛教的影响,具体表现在万佛洞《弥勒上生经变》主尊身穿藏式法袍,黑水城版画中右起第一部分中的主尊同样是藏式风格。施经发愿文中,念诵佛经时还将“西番”经典奉为之首④“念佛诵咒,读西番、番、汉藏经及大乘经典。”史金波:《西夏佛教史略》,宁夏人民出版社,1988年,第267页。,孙伯君通过分析西夏文《弥勒上生经》卷尾增补的陀罗尼咒,推断西夏时期的弥勒信仰很大程度受藏密影响⑤孙伯君:《西夏文〈观弥勒菩萨上生兜率天经〉考释》,《西夏研究》2013年第4期,第19页。。其后,两者在建筑方面绘制严谨,屋脊上均有蹲兽构件,这是宋代《营造法式》对官式建筑中宫殿垂脊和戗脊程式的规定。俄藏罗皇后为仁宗皇帝逝世三周年散施的《大方广佛华严经变变相》版画中,画面所展示的佛宫屋顶布列了许多神兽①陈育宁、汤晓芳、雷润泽:《西夏建筑研究》,社会科学文献出版社,2016年,第22页。。此外,两者均为对称式构图,将主要角色及内容情节放在中心位置。如主尊弥勒、牢度跋提居于中轴线上,其余人物及情节基本呈左右对称分布。再者,两者均以天宫墙垣及天神头顶带状宝光将上下层次划分,虽然众多人物居于同一画面上,但丝毫不显凌乱。两者内容严格依据经文绘制,这在诸多的细节上得以体现,如两者均将主尊绘成跏趺坐而非交脚坐姿,与经文所载:“时兜率陀天七宝台内摩尼殿上,师子床座忽然化生,于莲华上结加趺坐。”②沮渠京声译:《佛说观弥勒菩萨上生兜率天经》,佛陀教育基金会出版部:《大正新修大藏经》第14册,第452号,第419页。相符。两者将经文所讲五百亿天子发愿奉施宝冠,建造兜率天外院的内容,均绘制成众天子长跪捧冠,宝冠化出宝光中有绘宫殿建筑。两者均将乐舞天女安排在主尊与牢度跋提之间,且两名天女起舞,其余伎乐天女左右对称分布。诸如此类,不胜枚举。

最后,两者均突出了往生兜率的意愿。除了将兜率天宫绘制的如仙境般殊胜,文殊山万佛洞中出现了化生童子的形象,而黑水城《弥勒上生经》题尾施经文更为直白,愿“宝莲中生,弥勒来接”。

通过上述梳理,我们可知文殊山万佛洞与黑水城版画《弥勒上生经变》虽然因为绘制载体、画种、技法、尺幅等有所区别,但两者要表达的思想内涵是一样的。具体表现在黑水城版画相较万佛洞《弥勒上生经变》更为完整,序分、正宗分、流通分均有体现,文殊山壁画则仅有正宗分内容,少量涉及流通分。两者在构图形式,以及对主要人物情节的把控上较为贴切。虽然黑水城版画尺幅较小,绘制面积有限,但还是在有限的空间里最大程度的将经文中的主要情节绘制出来,对于细节更是精益求精,力求完善,右起第三部分的流通分图像中的人物衣着更是贴近寻常百姓,富有生活气息。文殊山万佛洞壁画尺幅较大,画工利用这一优势将兜率天宫内的建筑表现得淋漓尽致,气势恢宏。在细节的处理上比黑水城版画更加出色,对人物服饰、建筑等采用不同的绘画技法,营造出兜率天宫处处祥和安宁、美好殊胜的景象,使人产生向往之情。

(三)西夏与回鹘联系紧密。西夏佛教自立国之初就受到了中原和印度佛教的直接影响③史金波:《西夏佛教史略》,宁夏人民出版社,1988年,第30页。,而回鹘僧人则在西夏的译经事业中扮演了重要角色④“古代的回鹘族较早的信仰了佛教,他们曾把大批佛经译成回鹘文,在理解佛经方面往往能明其旨要,在佛经翻译方面有较丰富的经验。西夏延请回鹘僧人,给他们较高的地位,请他们把佛经翻译成西夏文。这无疑对西夏的译经事业会起到良好的推引、促进作用。特别是在建国初期西夏文字刚刚创制,人才极为缺乏,译经经验不足的情况下,回鹘僧人的作用更为重要。”史金波:《西夏佛教史略》,宁夏人民出版社,1988年,第31—32页。。西夏第一代君主元昊崇信佛法,多次向宋朝乞经,并于天授礼法延祚十年(1047年)于兴庆府建高台寺供奉宋刻《开宝藏》,并广纳回鹘僧人演绎经文、翻译佛经。天祐垂圣元年(1050年),西夏毅宗谅祚之母没藏太后(即没藏大师)在兴庆开始建承天寺。为了加强与周边邻国往来,西夏向辽朝进贡回鹘僧、金僧、《梵觉经》①史金波:《西夏佛教史略》,宁夏人民出版社,1988年,第335页。。福盛承道三年(1055年),在建成后的承天寺“延回鹘僧登座演经,没藏氏与谅祚时临听焉”②[清]吴广成撰,龚世俊等校证:《西夏书事校证》卷一九,甘肃文化出版社,1995年,第226页。“天祐民安六年(1095年)西夏进贝叶经于辽。该经为回鹘僧人所译”③史金波:《西夏佛教史略》,宁夏人民出版社,1988年,第35页。。中国国家图书馆保存的西夏文《现在贤劫千佛名经》卷首版画译经图中的主译人白智光,他和《过去庄严劫千佛名经》发愿文中的“智光”,《金光明最胜王经》的“白智光”,应是同一人④史金波:《西夏佛教史略》,宁夏人民出版社,1988年,第76页。。杨富学先生经过考证认为:“1037年至1090年受西夏王之命主持《西夏文大藏经》翻译事业的国师白法信和后继者白智光其实都是来自龟兹的回鹘高僧。”⑤杨富学:《论回鹘文化对西夏的影响》,《宋史研究论丛》第五辑,河北大学出版社,2003年,第279页。聂鸿音通过对俄罗斯东方文献研究所收藏的Инв.No.698号抄本《无垢净光总持》的考证,认为“在缺乏译经题记佐证的情况下,我们虽不敢断言《无垢净光总持》一定是回鹘僧译经的样本,但这种可能性应该是存在的”⑥聂鸿音:《西夏“回鹘僧译经”补证》,《西夏研究》2014年第3期,第7页。“在西夏晚期校勘《密咒圆因往生集时》,有‘西域之高僧’参加,这也许是指回鹘僧人”⑦史金波:《西夏佛教史略》,宁夏人民出版社,1988年,第149页。。由此可见,回鹘僧人在西夏佛教中的重要地位。

上文在分析黑水城《弥勒上生经》卷首版画时,发现在其兜率天宫墙垣外出现了四天王的形象,而沮渠京声所译《弥勒上生经》中并无关于四天王的直接记载。黑水城版画中将《弥勒上生经》中所载主要人物及情节均进行了绘制,但为何会将四天王形象置于画幅下方的显眼位置?并在每位天王上写有确认其身份的榜题。这一特殊现象,我们或许可以从回鹘文哈密本《弥勒会见记》中找到线索。“回鹘文《弥勒会见记》德国藏本可能译成于9—10世纪,哈密本则抄成于1067年。”⑧耿世民:《回鹘文哈密本〈弥勒会见记〉研究》,中央民族大学出版社,2008年,第4页。该文献对于于四天王的记载首见于序章施主发愿文中:

羊年闰三月、二十二日,我敬信三宝的优婆塞(麴)塔思·依干·都督与我的妻子土尊一起,为了将来能和弥勒佛会面,特让人画弥勒像一幅,并让人抄写《弥勒会见记》经书一部。我们愿把画像、抄经的功德首先转给天上的梵天、帝释天和四天王。借此功德之力,愿他们的天威增大。保护我们的国家和城市,让其内无疾病,外无敌人,五谷丰登,全体人民幸福。⑨耿世民:《回鹘文哈密本〈弥勒会见记〉研究》,中央民族大学出版社,2008年,第12—13页。

以上发愿文向我们反映了一些信息,首先是施主画弥勒像与抄写《弥勒会见记》的目的在于“为了将来能和弥勒佛会面”;其次将画像、抄经的功德首先转给梵天、帝释天和四天王,愿其“天威增大”,从而保佑国家安定、人民幸福。“9—15世纪间,弥勒信仰在回鹘中非常流行。”①杨富学:《回鹘弥勒信仰考》,《佛学研究》2018年第1期,第134页。关于这一点,已经从众多的出土文献、实物及相关艺术方面都有反应。而在发愿文和第一品“跋多力婆罗门举行布施”中多次提到的四天王及护国思想,自然与《金光明最胜王经》《仁王护国般若经》和《妙法莲华经》等佛教护国经典有关。回鹘文《金光明最胜王经》为别十八里胜光法师译自唐义净本,区佩仪博士认为回鹘文《金光明最胜王经》混入了净土包括弥勒信仰②区佩仪:《高昌回鹘的弥勒信仰研究》,中央民族大学博士学位论文,2019年,第166—167页。,体现了弥勒信仰的菩萨救度与天王护法思想③区佩仪:《高昌回鹘的弥勒信仰研究》,中央民族大学博士学位论文,2019年,第140页 。。回鹘文《金光明最胜王经》的译者胜光法师在翻译回鹘文《玄奘传》时,有意地强调并扩充玄奘法师对弥勒崇拜的内容,想借玄奘这位颇受回鹘人崇拜的佛教大师之口宣扬弥勒④杨富学:《回鹘文佛教文献研究》,上海古籍出版社,2018年,第78页。。以上论述说明,弥勒信仰在高昌回鹘中的兴盛以及天王护法思想与弥勒信仰的关系。

高昌回鹘是西夏的西部近邻,敦煌莫高窟的西夏早期洞窟受到回鹘洞窟影响很大,可见在西夏的佛教发展上,吸收了回鹘佛教的传统。西夏前期译经、演经,主要以回鹘僧人为师,他们是当时译经的主力⑤史金波:《西夏佛教史略》,宁夏人民出版社,1988年,第149页。。发愿文往往体现了功德主内心最为直接的诉求,回鹘文哈密本《弥勒会见记》序章发愿文及第一品中共同体现的弥勒信仰与天王护国思想,是否会对西夏的佛教产生一定影响,而体现在西夏黑水城出土的《弥勒上生经》卷首画中呢?笔者认为不能排除这个可能,关于两者的关系,还需要在以后进行更加深入的探讨。

此外,俄藏西夏文《金光明经最胜王经》卷首版画突出了经文所要表现的忏悔灭罪的主题,忏悔罪过又与净土信仰紧密联系在一起,西夏净土信仰兴盛,不论是阿弥陀佛净土还是弥勒净土信仰都对犯有十恶不赦之罪的人采取接纳的态度⑥崔红芬:《西夏文〈金光明最胜王经〉信仰研究》,《敦煌研究》2008年第2期,第57页。。俄藏西夏佛经《长阿含经》《仁王护国般若波罗蜜多经》《四天王护摩坛典》《圣多闻天王之宝藏本续随一院十八部供顺》和《多闻天陀罗尼仪轨》等都提到北方天王信仰⑦崔红芬:《西夏河西佛教研究》,民族出版社,2010年,第335页。,文殊山万佛洞四角也存在天王图像。故黑水城版画《弥勒上生经变》中出现四天王形象也可能与西夏天王信仰流行有关。

杨富学、陈爱峰《西夏与周边民族关系研究》一书中在讨论西夏与高昌回鹘佛教艺术之关联时,认为:“莫高窟第245窟中的编织纹和宝珠火焰纹受到高昌石窟的影响才创作而成。沙州回鹘与高昌回鹘为同一民族,联系甚密,沙州回鹘已降,西夏延续了这种佛教艺术层面的交流。”在关于双头佛瑞像与供养菩萨行列的论述中,该书认为“高昌的双头佛造像有可能影响到瓜州东千佛洞”。该书还通过西夏石窟中的龟兹式中心柱窟、回鹘妇女的桃形冠饰,色彩、构图及装饰性图案等方面,列举了西夏与回鹘佛教艺术的种种例证,初步了解了他们之间的交流与互相影响 。李甜在博士论文《文殊山石窟研究》中认为:“文殊山第69窟(后山千佛洞)壁画及布局是一个完全按照西域壁画模式所绘制的,这是河西石窟受到西域直接影响的典型范例……文殊山石窟在洞窟形制、题材内容和绘画技法方面,与新疆石窟有着非常密切的关系,受其影响更大。”①李甜:《文殊山石窟研究》,兰州大学博士学位论文,2019年,第200页。

关于西夏与回鹘贸易关系,已有学者进行了翔实考证和细致的梳理②陈爱峰、杨富学:《西夏与回鹘贸易关系考》,《敦煌研究》2009年第2期,第99—103页。。在此不再赘述。从众多文献记载中,我们可以看出在西夏后期,回鹘与西夏之间的贸易往来得到了较大发展,经济贸易的往来为文化的传播创造了有利条件。同时为北庭西大寺E204龛《弥勒上生经变》传至西夏境内的文殊山石窟提供了可能。

五、结语

中原与河西、西域地区的弥勒信仰并不同步。通过文殊山万佛洞东壁所绘《弥勒上生经变》,以及在敦煌莫高窟、榆林窟、五个庙石窟、东千佛洞发现的壁画与榜题,再结合黑水城出土西夏时期的诸多材料,共同体现了这一时期西夏地区弥勒信仰的繁盛。

通过研究,发现甘肃文殊山万佛洞东壁的《弥勒上生经变》其绘制粉本有可能来自千里之外高昌回鹘的陪都——北庭,但画面中出现“化生童子”的题材却是北庭西大寺《弥勒上生经变》所未有的,应与黑水城出土西夏仁宗皇帝乾祐二十年刊印的汉、西夏文《弥勒上生御制发愿文》有关。再结合前人诸多研究成果,从而进一步推断万佛洞《弥勒上生经变》的绘制时间有可能为乾祐二十年(1189年)之后。

从绘画风格来看,文殊山万佛洞《弥勒上生经变》融合了中原、敦煌以及回鹘风格,体现了这一时期西夏佛教艺术的多元化。同时,两地如此相似的壁画内容也折射出西夏与高昌回鹘的佛教文化交流之密切。论文从另一个角度证明佛教文化是多民族共同创造的事实,同时也证明了中华文化的强大包容性和整合力。