边界的剥离:当代漆画创作走向

陈聪

As far as the future direction of Chinese lacquer painting is concerned, stripping the existing contour may be not only an important step to be taken urgently, but also an inevitable trend to steer the direction of lacquer painting in the contemporary art framework.

中国的漆画脱胎于漆器装饰,有着浓厚的工艺特质,因此在相当长的一段时间内,漆画的评判标准与漆工艺捆绑在一起,形成了漆画创作主体性的含糊不清,复杂难言。当漆画创作群体日益强大,作品无论从形式还是内容都具有前所未有的艺术性特征之时,漆工艺已完成了时代所赋予的重要使命。从近期的漆画作品的内容与形式看,无论其倾向于工艺性创作还是艺术语言性表达,它都不应该在漆画与其它艺术之间盘亘一个复杂难言的边界。这个边界从漆画创作看来,存在一种内在的绝对性要求与价值化秩序,进而上升到漆画创作的自觉归类之中。然而使漆画创作者感到难言与痛苦的并不是创作中的自觉归类,反而是对漆工艺的狭隘认识。这种认识在漆画发展到追求艺术语言阶段后,遭到诸多诟病。作为具有数千年漆艺灵气的传承体,漆画本应做到以漆为媒介的“和而不同”,而非追求“同而不和”边界桎梏。大漆以其深邃包容了不同的材料、技巧、形质,甚至自古代而来的精神气质,我们却在今天漆工艺的刻意追求上,丧失了大漆深邃的本质。如果一再要求漆工艺的“同”,并以此为边界进行漆画的评判,则必然缺少大漆数千年文化灵性中“和”的精神。

一、和而不同,艺术为先

从中国现代漆画的发展历程来看,由漆入画的轨迹让中国漆画常常被贴上边界标签。在漆画近三十余年与当代艺术的密切对话中,依然无法获得消除边界的共识,出现了“技术派”与“绘画派”的争论。众多漆画家、漆工艺家及评论家都在探究如何在漆材料语言里寻找到“正确”的表达,然而边界意识的存在,尤其是工艺水准为上的评价体系,成为漆画始终不能与当代艺术正确进行审美观照的鸿沟。支持工艺者始终认为,漆画与传统漆器一脉相承,工艺不完善的作品甚至不能称之为漆画。认为一些艺术家仅用漆材料进行的创作,不讲工艺流程,不重视工艺技法,是随心所欲的涂鸦。然而从艺术本体出发,任何一种艺术门类都离不开审美观照的和与表现载体的不同。因此,大多数艺术家和评论家所认为,漆画应该在材料、工艺与绘画之前找到一个平衡点。乔十光先生用新格律诗来比喻漆画如同戴着脚镣的舞蹈,他认为在漆画创作中一方面要屈从于漆的脚镣,一方面又要征服漆的脚镣。吕品田也认为漆画是既“独立”又“不独立”的现象,其独立性在于今天的漆画不再依附于任何实用性载体,成为一种纯粹的审美客体,具有纯粹的艺术性质。不独立则在于漆画遵循西方艺术教义进行“油画”“版画”“壁画”“装饰画”的创作,独特而丰富的漆性则离漆画悄然而去。可见,吕品田也是支持在漆艺本体中探寻创作语言,以进行画种区分,强化漆画作为独立个体存在。

然而,作为具有强大生命力,汲取自民族文化的漆画艺术,在条条框框中的创作并不能束缚漆画的向前发展。年青的中国漆画所面临的是一个文化多元、画种林立、画派纷呈的时代,漆画不可能脱离大的时代背景而关起门来自行发展。它应该既遵循绘画的共同规律,又保持其独特的个性。随着社会的不断进步,艺术的形式与边界也不断拓展,传统架上绘画出现了多种新样式,漆画必然也需要思考其出路所在。面对发展问题,中国漆画届也不断地进行“和而不同”的探索。冯健亲在“中国漆画之我见”的专题发言中,对漆画物质性和精神性进行了重新界定,目的在于强调漆画必须按照绘画的基本规律,即绘画材料和技法要服务于创作是基本要求,强调创作内容和形式受限制的画种不能称为成熟的画种。冯健亲关于重新界定的认识,也无异于帮助漆画先拔掉一颗如芒在背的桎梏边界之刺。陈恩深也指出艺术是最要紧的前提,而后是工具、载体、手,明白了这主次的关系,我们才好具体谈论材質与技艺的问题,谈论漆画语言的问题。程向君认为漆画在传统的工艺意识下,制作只能按部就班遵循工艺程序,其结果只能远离绘画又失去传统漆艺的精髓。如何使古老的传统漆艺折射新的光芒,就必须给它注入新的血液,使漆画成为一种绘画形式存在。这些观点对当时从事漆画创作者,尤其是年轻漆画家们,产生了巨大的影响。在随后的相当长时间内,一部分漆画家不断探索漆画的新的表现形式,甚至完全从原本的漆工艺中脱离出来,以漆为材,表情达意。而以上这些无论是当代艺术还是漆画创作中的意识领先者,都从不同角度阐明了漆画未来发展的重要之路,即和而不同,艺术为先。

今天,大美术观念已深入人心,不同艺术门类之间的相合、相交、相融已成为一种常态。漆画作为一门独立的画种存在,是上世纪依据材料来细分画种的产物。材料的限制、流程的固化、观念的老旧都曾一度制约着漆画的进一步拓展。传统漆画的条条框框,使得新一代漆画家自学习起,在知识结构和艺术视野方面受到极大限制,创作道路很窄。但是,因时代强大的影响力,漆画要在今天发展,一定要与时代发展同步伐。因此,在充分发挥漆画家的创造力的同时,我们应主动消除画地为牢的界限,以期进一步扭转创作与制作的不同认识。随着新一代的漆画家逐渐成长起来,也将通过风格迥异的创作方式与表现手法肩负起漆画艺术“和而不同之路”。在这条路上,工艺的精湛与否已经不是进行漆画创作的门槛了,边界的抽离与绘画性的提升,是当下及未来漆画创作的主要走向。

二、内化工艺,外显艺术

大漆的黑是朴素大方之美,是历经考验几千年而不被淘汰之美,是我国传统艺术栖止的温床,尤其是大漆的光与亮与自古以来的器玩文化密切相关。传统的漆器除了视觉赏玩之外,更重要的是双手对器物的把玩,通过长期触摸器表,让器物产生光泽,俗称“包浆”,这是对人造器物的不断完善。双手“磨砻”也是一门专门学问,一件好的器物必须如同一个身体健康的人一样,由内而外发出光辉。把玩之功要日积月累,新物经人“手泽”之后才会逐步褪去火气,呈现温润“气色”。这种对温润的包浆的追求一直延续至漆画表现之上。作为漆材料本身的色彩与传统赏玩文化的延续,漆畫对于“黑、光、亮”的追求似乎无可厚非,因此,在相当长的一段时间内,漆画一直严格遵照传统漆工艺进行创作。然而,从近百年的漆画发展史来看,这似乎也成为了限制漆画发展的瓶颈之一。本该内化于心,自然流淌在艺术语言当中的漆工艺,使漆画显得与艺术之路渐行渐远。作为传统漆艺的衍生形式,其诞生的前提是对于艺术的诉求,尽管不能摆脱材料特有的漆黑及易于表现的色彩来创作,但刻意为之的行为,无异于本末倒置。

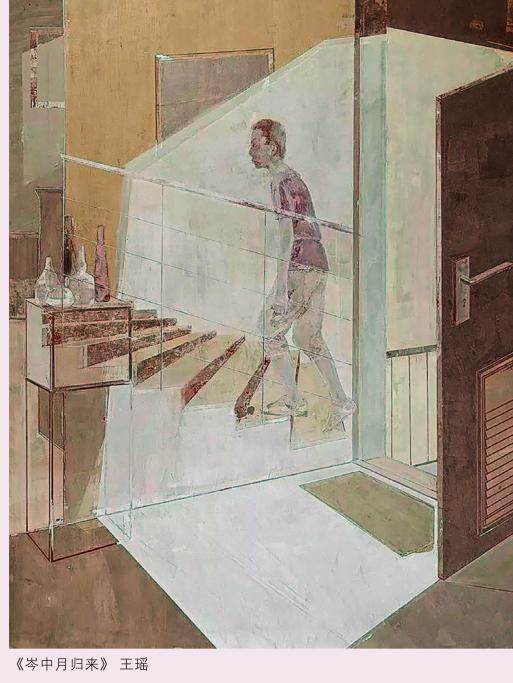

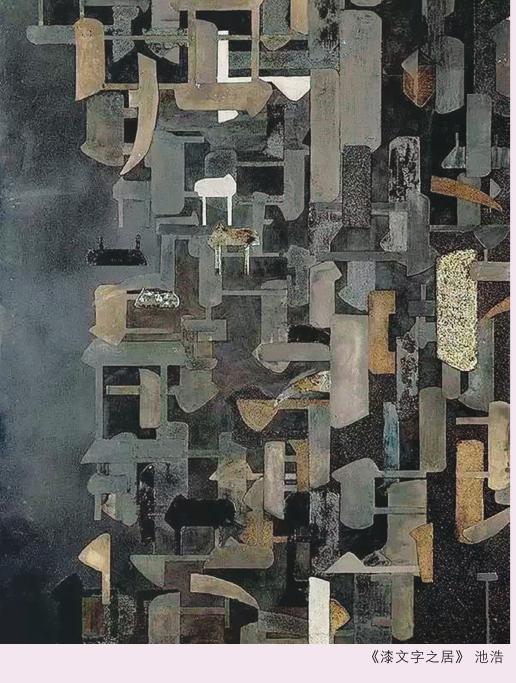

对于漆画创作而言,与其密切相关的材料和技艺无疑是重要的。漆画中的漆正如国画中的墨、油画中的油,是画面表现的关键因素。但是如何运用材料,并把这种材料的使用方式总结归纳,进而形成独特技艺,最终使材料、技术与画面相匹配,也是漆画逐渐走向成熟的必经之路。然而,由于漆工艺复杂程度极强,一方面使部分创作者陷入追求工艺精湛的牛角尖中,另一方面则间接拒绝一部分有才华的艺术家从事漆画的创作。作为一门绘画艺术,如何依靠内化的力量运用材料形成画面,表达思想,传递情感极其必要。近些年的漆画创作对材料的运用也逐渐的由原本的“黑、光、亮”转向外化艺术创作。从最近的第五届全国漆画展和第十三届全国美展的作品来看,作者对漆工艺的使用相较于前些年出现了明显的变化。如《漆文字之居》以汉字元素作为创作的主题,追求的并不是光泽与温润,而是看到了黑漆调以不同比例的瓦灰及色粉的自然的灰度变化,以不同明度、不同色相的灰色块组成画面,画面轻松、节奏感强。作品《岑中月归来》其创作手法也与传统漆工艺相去甚远,主要采用的是类似油画的塑造方式。作品《0的故事二》是一幅抽象绘画作品。作品以黑色线条将画面分割为左侧的深灰色与右侧的黄褐色两大部分,画面整体以漆灰与色漆着色,并在其上进行镶嵌、划刻,形成点、线、面的构成。由此可见,现今漆画的创作相较于传统漆工艺而言已出现不小的变化。

内化工艺、外显艺术,实际上会使漆画家对技术与材料进行更为深刻的思考,这也是每一位漆画家未来需要面对的新课题。无论是以何种材料进行的绘画创作,必然是要艺术的本体和材料与技术之间做出深刻的思考与认识,进而呈现出相应的表达。当代漆画创作不能一成不变地遵守漆工艺的准则,它的艺术外化要始终保持开放性与包容性,让漆画更具有“画”的价值。从近些年的创作方式的走向可以看到,传统漆工艺的弱化已是必然趋势,漆画作者们的核心行为都是在当代以漆为物质材料进行艺术创作。从中可以看到中国漆画在当代的发展轨迹,显现出传统漆艺语言与当代艺术的融合。

三、剥离边界,回归本真

剥离边界,一方面带来的是漆画创作队伍的扩大,一方面也逐渐使漆画与当代艺术审美观照更为靠近。回看西方艺术发展史,从中世纪的宗教绘画与神话人物算起,现实主义绘画突破了题材的枷锁,印象派绘画突破了光线与色彩的固定模式,后印象派绘画放弃了正确的透视与色彩关系,抽象派绘画由具象表现转向平面,这都是在进行不断的自我剥离与认知。到了近当代艺术,平面架上绘画甚至走向三维、四维、虚拟甚至空白。可见,艺术的边界在不断被打破、拓展,然后在打破中得以不断向前,绘画、雕塑、设计、影像之间的边界也随时代的诉求而变得模糊,艺术已成为现代与后现代转型间的思考媒介。相对于艺术的整体向前,将媒介视为手段的境况不同,漆画中的主流依然盘亘着一道看似不可逾越的边界,当漆画家游走于此时,更多被贴上种种标签,唯漆材料论更是成为漆画发展的阻碍之一。乔十光认为漆画“由漆入画”,由漆性衍生出漆画丰富独特的艺术语言是漆画的立身之本。类似将漆画独特的工艺技法和材料特性作为漆画与其他艺术门类界限的论断,在相当长时间成为漆画领域的共识。纵观现存的其它画种,油画、国画的材料与技法都不是一成不变。如果仅以此为其边界的话,那么绘画技法与笔墨情趣发生了翻天覆地的变化,进入工业生产线的油画颜料与国画颜料也与曾经的传统相去甚远,是不是也意味着,我们就因此而否认当下部分油画、国画。尽管漆画在材料上与其他画种相比极具特色,但作为艺术形式,以此为边界,限定将材料与技法与其他门类进行区别并不具有说服力。海德格尔在《艺术的本源》中认为艺术的本体是其物性与真。艺术不是我们创作主体或欣赏主体对艺术作品的审美经验,而是艺术自我给予和自我肯定的发生事件。艺术作品以存在的真,揭示人们看不到的真,以形象的有用性和可靠性来揭示事物存在的真的本源。艺术作品的本体论的意义在于揭示存在的真,而不是通常所说的表现或表达美。回归艺术作品本身才是探究艺术作品的本体论意义。因此,在探讨漆画发展时,作为平面绘画的艺术门类,图示化的本真的表达与思考才是其作为艺术存在的根本。然而,在图像问题上,漆画始终没有很明确的与其材料技法相匹配的图式。我们回过头来反思这种种原因,1984年的全国美展只是给了当时初具规模的漆画以展示的机会,而非界定它的表现形式,导致了较长一段时间漆画对国画、油画等艺术语言的模仿。同时为了强调漆画的与众不同,而以漆工艺、漆材料作为一个人造边界。当这一边界不是内在的艺术语言外显时,就不具备存在的必要。边界的剥离,也有利于漆画艺术与技术之间的平衡性成长,使漆画脱离长期以来的“仿制”阶段。不再重蹈像油画的漆画、像国画的漆画、像版画的漆画,却唯独对漆画没有清楚认识的覆辙。

中国漆画家在认识到回归本真的重要之后,也越发注重剥离掉边界,提取相对纯粹的艺术语言。漆画语言的多元,带来了丰富的表现力,进而完成本体的成熟。从本体角度看,漆画材料自身既蕴含着先天的中国艺术精神,与中国哲学一脉相承,中庸且内敛。在这种哲学思想的支撑下,中国当代漆画必将呈现出一种回归本真的状态,与中国艺术精神对于的“温润醇厚”追求不谋而合,众多漆画家们试图通过对本真的思考找到漆画存在的意义。其目的既是探寻艺术中最为本质的东西,更是一场思想的解放与自我意识的建立。在创作中反复寻找漆画表现上的最大尺度,从探索材料的尺度到应用材料的自由度上可见他的创作与当代越来越贴近,这种变化也从侧面反映出漆画由材料本体转向艺术本体。

四、结语

就中国漆画未来的走向而言,剥离现存边界也许是亟待迈出的重要一步,也是推動当代艺术体系中漆画走向的必然趋势。在剥离边界的过程中,会与现存的创作方法、理念、甚至评价体系产生矛盾。在一定时间内,漆画与当代艺术所要求的的艺术本真、时代趋势存在着难以填补的距离,然而我们应当看到漆画的发展处于行进当中,正如波德莱尔在《现代生活的画家》中所说,“艺术的革新就要到来,这将是一场对于什么是美的心讨论。产生出新的理性,全新的理论和全新的历史。”在摆脱现行枷锁,剥离人为边界之后,漆画将在不断运动、发展、演进中探寻到材料、方法、概念、图示的动态组合,这个转变过程正是漆画回归艺术本真的过程。期待不久的将来,漆画能够进入一个全新的时期,以独立精神与批判语汇融入当代艺术语境之中。

参考文献:

〔1〕 林风眠.丰富多彩的越南磨漆艺术展览,[M]现代美术家画论作品——林风眠.上海:学林出版社1988(8):103.

〔2〕 吕品田.呼唤漆画艺术的独立意识[J].装饰,1992(3):46-47.

〔3〕 乔十光.戴着脚镣跳舞[J].美术观察,1996(11):12-13.

〔4〕 冯健亲.中国漆画之我见[J].艺苑(美术版),1996(2):24-25.

〔5〕 陈恩深.困惑与希望——关于漆画前景的思索[ J ] .艺苑(美术版),1996(2):27-30.

〔6〕 程向君.漆画考察随感[J].装饰,1997(1):21-22.

〔7〕 吴冠中.于黑漆中见光泽——谈乔十光的漆画艺术[ J ] .文艺争鸣,2010(6):27-28.

〔8〕 邱春林.器玩:身份、手泽与情趣[J].美术观察,2019(2):5-7.