秦巴山区漆树林下食用菌立体套种模式综合增效经济分析*

赵 瑞

(西安生漆涂料研究所,陕西 西安 710061)

漆树(Toxicodendron vernicifluum)是我国重要特用经济树种[1-2],已有4 000 多年栽培应用历史。秦巴山区是我国漆树资源的集中分布区之一。在该区域内漆树的数量大、类型多、栽培品种丰富,而且生长快、产漆多、漆质优,产量高,约占全国生漆总产量的60%以上,是我国漆树的最适栽培区[3]。生漆产于漆树,其是一种古老的生物质材料,早在8 000 年前,生漆用于制造兵器,后用于制造礼器、祭器、食器、寿器、乐器、车马器、家具、交通工具和建筑装饰等[4]。漆树籽果皮可提取漆蜡,种仁可榨油,漆蜡和漆油是重要的化工原料[5]。

食用菌具有较高营养价值和药用价值[6]。我国拥有丰富食用菌资源,是人工栽培食用菌发源地,最早人工栽培菌种主要品种有香菇(Lentinula edodes)、草 菇(Volvariella volvaces)、 木 耳(Auricularia auricula)、 金 针 菇(Flammulina velutiper)、 灵 芝(Ganoderma lucidum)、银耳(Tremella fuciformis)等[7]。我国也是食用菌生产和出口大国,出口量占世界总产量75%以上,产值超过1 500 亿元,食用菌产品出口126 个国家和地区,创汇达70 多亿美元[8]。秦巴山区食用菌种植面积广,特别是陕南地区,产量居陕西第一位[9]。

种植漆树和栽培食用菌是秦巴山区农民主要从业方式。但目前县区种植模式单一,如平利县、岚皋县等是漆树种植大县,主产生漆;柞水县、山阳县等是食用菌栽培大县,主产各类食用菌。这些县域农民均未采用林下立体套种模式。为使经济效益最大化,通过研究漆树林下食用菌立体套种模式体系,以期提高土地综合利用率、降低种植成本和秦巴山区农民及相关企业综合效益。

1 漆树栽培技术

1.1 漆树生物学特性

漆树属于漆树科(Anaeardiaeeae) 漆树属(Toxicodendron),落叶乔木,高20 m,有乳汁。我国漆树广泛分布于北纬25°~42°,东经95°~125°山区。秦巴山区和云贵高原为漆树分布集中地区。漆树喜光,生长于背风向阳,光照充足、湿润的环境,在酸性、中性及钙质土上均能生长,不耐干风、严寒及水湿。生长最适条件为年均气温13℃左右,最冷月均气温2.5℃~5.0℃,≥10℃积温4 500℃左右,年降雨量800 mm~1 500 mm,相对湿度70%~85%。在适生地区15 年生树高约8 m,胸径40 cm。漆树常5 年~8 年生,胸径达15 cm 时即可采割漆液。约40 年生长衰退,生长周期达70 年~80 年, 少数可超百年。萌芽力较强,树木衰老可萌芽更新。侧根发达,主根不明显。陕南地区气候水热条件尤其适于漆树生长。

1.2 漆树植苗造林

荒山造林用1 级~2 级苗,次生林地补植苗用1级苗。1 级苗具以下特征:苗干粗壮端直,1 年生1级苗,高度大于70.0 cm,地径大于1.2 cm,充分木质化无徒长现象,枝叶繁茂,色泽正常;根系发达,须根多;无病虫害和机械损伤。漆树2 级苗高度大于55.0 cm,地径大于1.0 cm。造林时在定植穴内,施基肥,填表土厚10 cm,再植苗,覆土后再盖1 层表土,浇定根水。可与马尾松或马褂木等混交造林,效果良好。

1.3 漆树的采割

割漆因树龄、品种、立地条件和管理水平等不同而有较大差异,5 年~7 年生胸径达15 cm 级可割漆,最迟需10 年~15 年。高温区域,如秦巴山区阳坡漆树林可从夏至开割,霜降停刀,可持续割漆120 d。低温区域,从小暑开刀,寒露收刀,历期约90 d。每隔4 d~7 d 割1 次,以1 个~3 个割口为宜但可随树干生长逐年增加割口,树干分为2 个~4 个割面,割口应排同一直线,割口相距50 cm~60 cm,第1 个割口距离地面16 cm,全年采割12 次~20 次(刀),隔年轮流采割。

割漆方法分为斜口型和V 口型。斜口型在割口位置开一条长7 cm~10 cm 呈45°的斜线,每次割漆在原割口上下韧皮部各轻割一刀。割口经多次采割形成“画眉眼”形状。V 字型在距地面20 cm 处割V字割口7 cm~10 cm 上下两侧倾斜40°~45°共割4 刀,相隔4 d~7 d 采割1 次,因伤口愈合慢,隔3 年才能再割漆。陕西各地推广“牛鼻型”采割法,因V 字形割口有营养带因此愈合较快。

2 立体套种的概念

立体套种是在前季作物生长后期株行间播种或移栽后季作物。也叫套作、串种。立体套种能充分利用空间,提高复种指数及经济效益。

3 漆树林下食用菌立体套种模式栽培技术

3.1 漆树林下地表栽培

将发好菌的菌棒或菌包放于漆树林下地表进行出菇。在地表上铺膜后再放菌棒,或放在排架上可防止菌棒污染,如广西国有钦廉林场栽培食用菌林下搭建竹排或木架。适合漆树林下栽培食用菌有香 菇[10]、黑 木 耳(Auricularia auricula)[11]、黄 伞(柳蘑)(Pholiota adipose)[12]、秀珍菇(Pleurotus geesteranus)和鲍鱼菇(Pleurotusspp.)等[13]。

3.2 漆树林下覆土栽培

将菌棒或菌包脱袋后排列于林下畦或坑内,回填土后浇透水。畦坑深度及覆土厚度高于菌棒3 cm,呈龟背状,可盖1 层落叶,利于土层菌丝透气、吸收保存水分、防止雨水冲刷[14]。可在畦床覆盖塑料膜或扣拱棚调节温度、湿度,再管理出菇。畦的周围可挖排水沟,林地土壤含水量为最大持水量的60%~80%时,可不浇水[15]。鸡腿菇(Coprinus comatus)[13]、金福菇(Tricholoma lobayenscHeim)[13]、长根菇(Oudemanciella radicata)[14,16]、榆黄蘑(Pleurotus citrinopileatusSing.)[17]等食用菌适合覆土栽培。

3.3 漆树林下播种栽培

在一定规格畦床上直接堆放置发酵好料或生料,通过逐层播种进行出菇栽培。播种后可用稻草或树叶等覆于畦床防雨水冲刷和保水,遮阳。可在畦床上覆塑料膜或扣拱棚调节温湿度以促进出菇。草菇(Volvariella volvaces)[18]、 竹 荪(Dictyophoraspp.)[19]、香菇[20]、姬松茸(Agaricus blazeiMurr.)[19]、羊肚菌(Morchella esculenta)[21]、蜜环菌(Arimillaria mellea)[22]、大球盖菇(Stropharia rugosoannulata)[23]、双孢蘑菇(Agaricus bisporus)[24-25]等食用菌适合播种栽培。

3.4 漆树林下接种栽培

人工将菌丝接种于特定树木根系,组成互供养分的共生体菌根栽培方式。可用于珍稀菌根型食用菌栽培,如块菌(Tuber melanosporum)、牛肝菌(Boletus edulis),刘静等[26]将暗褐网柄牛肝菌接种于柚子树根系进行仿生栽培出菇,已初步实现暗褐网柄牛肝菌和柚子双丰收。

3.5 漆树林下栽培温、湿度管理

漆树林下食用菌立体套种模式,利用天然温度、湿度、空气、光照等条件,可降低室内人工栽培食用菌成本。温度通过覆盖塑料膜、草帘、扣拱棚等措施调节;湿度根据食用菌生长发育不同阶段需水量进行控制。在菌丝体生长期,多数食用菌要求培养料含水量为60%~65%、空气湿度为60%~70%。而在子实体发育期,以湿度85%~90%为佳。但不同食用菌种类对湿度要求不同,分为喜湿性食用菌和厌湿性食用菌。喜湿性食用菌如黑木耳、平菇等,厌湿性如香菇、双孢蘑菇等,需根据品种相应调节湿度。食用菌栽培需根据天气情况进行调节,如子实体生长阶段喷水要避开高温或低温时段[27],畦床要有排水措施,1 潮菇后要补充水分等[28]。

4 漆树林下立体套种模式的经济分析

4.1 漆树林下立体套种模式提供主体

套种模式生产技术提供主体有农业科技研究机构、农业科技推广机构、中介服务机构、农业技术企业及专业种植户。其中,农业科技研究机构为主要的技术供给体,也是生产技术进行创新、发展的源头,其可制造和提供生产新技术、新成果,提高套种作物产量,带动经济的发展。其他机构、企业及人员作为技术创新的联络者和传播者,对生产新技术进行宣传与示范,组织种植户了解使用食用菌立体套种模式生产新技术。专业种植户是新技术的接收者和实际使用者,也是需求主体。另外,专业种植户的文化、技术水平较高,对技术进行改良后传输新研究成果,又成生产技术的提供主体。

4.2 漆树林下立体套种模式提供形式

套种模式生产技术应用供给形式主要为政府、企业、专业种植户为主的技术提供形式。政府机构主要目的是保证漆树产物和食用菌的产量、品质和种植户的综合收益。农业科研或教育机构提供技术,由推广部门在行政的带动下借助媒体推广,反馈农民对技术的需求。企业提供是企业为稳定市场竞争力,提高加工技术含量,给农户普及新技术、提供技术服务,推广优良漆树、食用菌品种,以此提高漆树产出物和食用菌品质,该形式可降低小农户市场风险,让企业能获得稳定、符合质量的原料。而专业种植户了解当地情况和农民想法,农民会更容易接受并采用其提供的新技术进行栽培种植,以此提高农户效益,增加收入。

4.3 漆树林下立体套种模式的经济分析

4.3.1 漆树林下立体套种模式优势

以技术的经济效果评价为依据,不断创新技术、种植模式,使土地利用率最大化,降低种植成本,才能获得更大的收益。目前陕南地区农民主要栽培漆树和食用菌,但未充分利用作物间的互利关系致使种植户及企业收入不高。漆树林下栽培食用菌,漆树林可为食用菌遮阴、保湿,节省管理成本,而食用菌废料可为漆树林生长提供有机肥,相辅相成。

4.3.2 漆树林下立体套种模式的经济效益分析

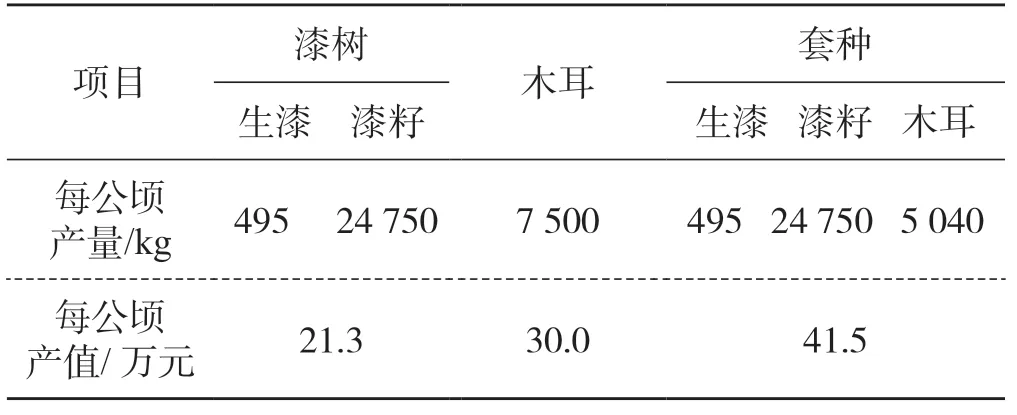

以木耳为例作经济效益分析。据调查,每平方米生产木耳36 袋,每袋产干木耳35 g,即每平方米可产干木耳1.26 kg。每公顷漆树林下可种植木耳的土地面积按照每公顷土地的40%计算,可得到漆树林下木耳的种植面积为0.4 hm2,即可计算出每公顷漆树林下可产干木耳5 040 kg。按照干木耳市场收购价40 元/kg 计算,即可得到每公顷漆树林地种植木耳的产值为20.2 万元/hm2。每公顷土地种植漆树以990 棵计算,5 年产出,7 年丰产。每年每棵漆树可产生漆0.5 kg、漆籽25 kg,即得到每公顷漆树林每年可产生漆495 kg、 漆籽24 750 kg。按照市场收购价(生漆200 元/kg、漆籽4.5 元/kg)计算,每公顷漆树林产值为21.3 万元/hm2。单一种植模式和套种模式对比分析见表1。

表1 种植模式经济效益分析Tab.1 Analysis of economic benefits of planting patterns

由表1 所示,单一种植模式下,种植漆树产值为21.3 万元/hm2,木耳产值为30.0 万元/hm2,套种模式下产值提高到41.5 万元/hm2,较单一种植漆树增收94.8%,较单一栽培木耳增收38.0%。以投入成本分析,单一食用菌栽培土地利用率50%,需投入5 000 m2菌种量、遮阴设施及人力的成本较大。而漆树林下栽培食用菌模式,漆树林可自然遮阴,节约水资源,不需要遮阴设施,只需要投入4 000 m2的菌种量,且投入相对较少的人力,大幅度降低了成本,即可达到较高收益。

5 对漆树林下立体套种模式生产技术应用建议

5.1 加大培训力度,提高种植农户文化素质

种植农户知识能力水平、受教育程度等对农业生产起着重要作用,应加强漆树林下食用菌立体套种模式生产技术培训,积极开展农业教育,提高农民及企业技术水平。建立健全多元化农业科技服务体系,针对农村劳动力生产技术需求,在优势区域建立模式种植与管理技术推广与培训基地,设立新技术试验示范区,对新技术新成果进行展示,组织种植户参观学习并进行现场实践和指导。通过培训培养适应现代农业发展需要的现代化劳动人才,提高产出物产量和质量,提高市场竞争力。除此之外,政府还需完善对生漆、漆籽和食用菌流通、销售扶持政策,拓宽种植作物产出物流通、销售渠道,做好产品价格引导工作,稳定价格市场,保护生产者和企业利益。

5.2 政府应重视立体套种模式应用,提高作物生产效益

健全农业科技推广体系,有利于推进农村劳动者对漆树林下食用菌套种模式的应用,增强防范风险能力。应加强基层农业技术推广服务体系建设,加强推广力度。首先,政府可通过农业政策引导和扶持,促进种植户对漆树林下食用菌套种模式生产技能的认识、了解和应用。其次,政府应加强改模式生产方面政策扶持力度,通过专业种植员对种植户进行指导,引导其合理耕作,提高耕作效率和品质,从而增加耕作效益,增强种植户的信心。

5.3 以“绿色、融合、效能”为理念强化创新和技术示范,加快套种模式普及应用

通过研发创新和国际交流,开发漆树皮、叶、籽食用、药用、美容等新应用关键技术,利用西安生漆所专业设备和实验条件,研发新产品,保证供给量。统筹新型资源和专项资金,运用好“四主体一联合”新型研发平台,联合激发大学、院所、企业、合作社、漆农等内在动力,着力发挥企业资金和市场作用,以秦巴山区平利、岚皋、商南、筠连、竹溪等山区科技示范县为基础,建设“漆树+食用菌”创新创业共同体,推进融合共生、漆菌互补、效益叠加,通过示范带动,推进先进生产技术、推广新型种养模式、展示全新组合产业链,使农业科技创新应用到生产过程,提高秦巴山区经济效益和社会发展水平。

6 结语

通过漆树林下食用菌套种模式种植技术应用和创新,可大幅度降低当地农民及相关企业种植成本,提高种植作物产出物的品质和质量,同时也提高农民及相关企业综合收益,助力当地农民脱贫致富,助力乡村振兴。