传统文化视域下生态建筑的设计美学探究

熊能

摘要:为了探讨在传统文化视域下中日两国的生态建筑设计美学风格形成原因,以及传统美学思想对当代生态建筑产生的影响。结合案例分析了道家哲学对于中国建筑设计的影响以及其中“天人合一”在生态建筑设计方面的应用,保留传统建筑架构上的现代设计。禅宗哲学对日本建筑设计影响下衍生出来的极简主义美学,与自然环境和谐共融的生态建筑设计。深入剖析基于传统美学思想上的生态建筑,得到生态建筑设计美学中“尊崇自然、顺应自然”的无为之道在“有为”设计中尤为重要。

关键词:传统美学 自然 生态建筑 道法 禅学

中图分类号:J59

文献标识码:A

文章编号:1003-0069 (2020)11-0095-03

引言

当代设计中,“生态设计”越来越受设计师与社会的重视,生态建筑设计理念核心原则之一是可持续发展,以此为基本原则,建筑的可持续建立在建筑与自然环境的协调关系之上,在过去,社会更多的是提倡人为的自然环境,而现在设计者更应该考虑的是基于一个地区的原生态环境,在尽量不破坏原生环境的情况下进行再设计。虽然,现在生态建筑设计越来越备受重视和在设计师考量范围之内,但是生态建筑的设计风格却不是短时间内形成的,早在古人的文化思想里就已初见雏形。中国的道教美学思想在一定程度上是影响了生态建筑设计风格,其中的“道法自然”和“天人合一”都是在“无为”的一种意境里使得建筑与周遭环境和谐相生。深受中国佛教文化影响的日本的禅宗美学思想,其也是尊崇自然,但是更在于“悟”的含义,在日本的建筑设计和庭院设计中表现得最为普遍和深刻。

一、中国道家哲学视角下生态建筑设计

(一)道家哲学对中国生态建筑设计美学的影响

道教,是我国源远流长的宗教之一,也是根植于我国传统文化而演化出的宗教流派,文化体系传承过程之中,道家“无为”的传统思想根植于中华民族主流意识形态之中。道教的美学思想同时深刻影响着我国建筑设计,它的三点美学思想也集中体现了当今生态建筑设计的主要特点。其一“人法地,地法天,天法道,道法自然。”1道教哲学指出“道”之本源即为自然,以世间所有的事物都要遵循自然这一基本思想基础上,产生出顺应自然发展规律的事物都是美的,是和谐的[1]。老子流派提出“道法自然”的美学原则,更是整个道教文化贯彻始终的基本美学原则,并得以在道家建筑设计中体现,以不破坏自然为原则,基于周遭环境的多方面考量的建筑设计思路,使得建筑与自然生态的和谐共生。例如诸多道宫的设计,无论是在选址、布局和构筑上都依照“道法自然”这一建筑美学思想原则,道宫大多依山傍水而建,或是建在孤峰激流等险阻之地,亦或是隐匿于群山林海之中,建筑与所处的生态自然环境相互融合,不仅没有破坏自然生态环境而产生突兀,反而与周遭环境相辅相成和谐共生。其二“天人合一”的建筑美学思想”[1],在道教哲学中,天道不可违,顺其自然,无为为有为,人之于自然,万古长夜而共存。《道德经》有云“道生一,一生二,三生万物”。2大道之行也,是万物存在的根本,天与人本是一体的。笔者理解的是设计者以建筑材料为“一”、以堆砌的建筑为“二”、由建筑产生的美感为“三”,而不同的观者对建筑产生的美感是有着不同的感受,建筑所表现的大美无言便是此意,不需要刻意的营造美感,而是建筑的本质与环境的和谐相生给与欣赏者不同“美”的体验,把“天人合一”的建筑美学思想最好地体现在建筑设计中基于周围环境的,通过与自然的借用,使建筑与自然环境和谐统一;其三“返璞归真”的建筑美学思想,这一词始见于《道德经》“常德乃足,复归于朴”“朴素而天下莫能与之争美”3等词甸子中[1]。在当今生态美学理念中是反对一切为了设计而设计堆砌的繁杂装饰,希望设计的本质是为了从原。而“返璞归真”这一思想就奠定了现在设计基础,在道家文化中,“璞”多指事物最初的原始状态,万物始于自然,万物纷繁终而归一,则自然存于万物,是与道之本源最为接近的一个存在,也是道家评价事物是不是“美”的一个最终标准,尊崇自然、简约与不加以过多修饰的自然纯朴之美。

以道家传统文化思想演变为脉络的民族主义,使得中国建筑的生态美学思想,尤其是建筑与自然生态环境和谐共生、以人为本的实用主义和因地制宜选取建筑材料等思想,在一定程度上是影响当代建筑设计思想、风格演变的,也绝大部分是可以体现当今生态建筑设计理念变迁方向并奠定了生态设计的发展基础。

(二)、“有为”与“无为”的生态建筑——苏州博物馆

苏州博物馆是建筑大師贝聿铭4操刀设计的,为了结合周围环境—忠王府、拙政园,大师巧妙地将博物馆紧邻的忠王府、拙政园与湖水方面的设计融会贯通,形成一座三位一体的综合性博物馆——即现代化设计的新馆、古建筑与山水园林。贝聿铭利用现代技术设计与苏州地域传统建筑元素,两者的结合形成这座博物馆的设计特色。贝聿铭在建筑材料上选用灰色花岗岩取代地域传统建筑中常见的灰色小青瓦坡顶和窗框,在视觉上能够更好地统一整个新馆设计的色彩和纹理,白色墙面和灰色花岗岩成为博物馆新馆的主元素,经由建筑旁的水面映射,形成一幅山水墨画;传统的坡顶设计中的飞檐翘角和各种建筑细节都被几何形态的玻璃屋顶所取代,这种“有为”的设计,使得自然光更好地进入新馆展内,间接形成“无为”的设计。新馆的设计充分地考量了当地的传统建筑,也运用现代设计手法进行适度改良,目的是为了更好地与周边环境相融。

“有为”与“无为”中的平衡关系的把握在于贝聿铭对于自然光线的运用,经由展馆玻璃屋顶的设计,自然光也体现得十分生动,其中苏州博物馆的建筑整体设计虽然是传统建筑样式,但是屋顶的材料却是采用钢化玻璃,在设计手法上规避了传统建筑的屋顶无采光的缺点,同时新式屋顶的设计能更好地使自然光线侵入,将建筑的内部环境与自然元素巧妙结合,同时也能够使参观者能更好地观看展品。在玻璃屋顶的设计中材料应用上选取遮光条则是一种更好的为了表现自然的艺术处理手法。白墙、灰色水泥与玻璃形成的是一个严谨无趣的内部空间,金属遮光条则是使得这个空间变得生动有趣,在阳光的照耀下,金属遮光条则会在白墙上显现出各种斑驳倒影,将自然光线变化得更为有虚有实和更生动,这与自然光线直接进入空间给人的感受是不一样的,同时,通过遮光条也可以调节和过滤光线,使得整个空间更加柔和。采取适度的“有为”设计,间接达到“无为”设计目的与效果,这种经过人为设计的自然光线是人工照明的效果无法比拟的,也比不加人工修饰的纯自然光线更为具有意境美,给予参观者不同的观感。

新馆尽可能更多的让自然主导设计,渗透更多的自然因素,贝聿铭对于自然景物的运用也是十分巧妙,采取“借景”、“白描”这些设计手法在其间体现的淋漓尽致,水、石头、竹子、树蔓、藤条和茅草等这些自然景物之间的相互呼应,共同营造了一个情趣苒然的游园氛围。这些设计并不全是“不为”,是在“为”与“不为”之间寻求一個平衡点,使得建筑与自然环境和谐相生,参观者在其中也是心情愉悦。尽管这些自然景物不是随意搁置,并不是“自然无为”的体现,而是经过诸多考量与周围环境尺度问题才有了“有为”设计,但是这种人工创造的自然环境却是基于整个建筑环境的再创造,使整个景象既十分自然也充满秩序,并不显得凌乱。“有为”的设计达到一种“无为”的境界,使建筑和周围环境和谐共生。例如水与白墙的呼应;竹影在白墙上形成的一幅幅水墨画;单株树种与石头的刚柔相济的视觉效果。这些无一不处处体现着设计者尊崇自然,营造“天人合一”的艺术氛围。“以壁为纸,以石为绘”的设计理念表达出一种崇尚自然、返璞归真的道家美学,而贝聿铭在设计中对于自然的引入、崇尚自然都无一不体现,更是体现了美的最高境界“大美无言”,给人的感觉并不是刻意的设计,而是行云流水般的像无意之间造就这一切,算是“自然无为”最好体现。

在苏州博物馆建筑设计背后应当关注的是何为“有为”与“无为”呢?在当代生态建筑设计中过度“有为”设计,无度的“无为”设计,两者的极端做法都是不可取的。两者都应该将人、自然与环境的平衡协调放在设计考量范围内,道家美学中提到的“天人合一”、“道法自然”与“返璞归真”都能够应验在当代优秀的生态建筑设计中,“有为”与“无为”应是和谐相生的,只有将适度的“有为”设计营造成“无为”境界,这才是生态建筑的设计美学核心之一,生态建筑设计才能取得真正成功。

二、日本禅宗哲学视角下的生态建筑设计

(一)日本禅意栖居下的极简主义美学

日本的禅文化其实是深受中国古文化的影响,中国佛教文化的极致便是“禅”。可以说是禅启发了日本对于艺术的探索与研究,赋予自己国家思想的独特色彩,使禅文化深入到各个领域,例如衣食住行,尤其是在“住”这一方面,把禅意发挥到了极致。禅学对日本的道德、思想和文化方面都有着深刻影响,所以在之后的其建筑设计方面也可以处处感受到日本设计师也是深受了禅文化影响的。日本设计师追求从“无”的设计到达“有”的境界,从建筑设计的外立面喜欢采用单一的建筑材料或者原生态自然材质到室内空间必须是以“人”的情感需求为基本设计考量。

在日本禅意栖居下催生出来的极简主义美学思想,大到对于建筑外立面几何形态的设计和周围环境的融合,小到一砖一石和一草—木。这些都经过细致的考量然后设计,不为了迎合大众喜爱而过分装饰,却可以为了人的生活习性针对一个空间里的每一处细节充分设计。这样的极简主义设计能够更好地使人身在其间中心灵得到放松与沉淀,可以使人能“悟”:悟生活、悟自己、悟人生等。例如日本建筑大师安藤忠雄作品中“住吉的长屋”的设计,采用最原始的材料——清水混凝土,技术结合传统的日本工艺制模手法,根据周围环境要素应用几何形体造型,空间内不多加装饰,仅仅只是在建筑中部屋顶挑空一段,使自然光线能够影射进空间内,加以适当植物的点缀。中庭空间的设计已满足居住者日常的活动需求同时自然光线的引入,也增添了整个空间禅意氛围和“悟”的感受。日本的极简主义美学思想一直延续至今,并且在建筑设计方面和室内空间设计都有所体现,把“简”的含义体现得更为多元化。

(二)禅庭美学“枯山水”设计

禅宗思想奠定了日本人设计庭院和造景手法的设计思想基础,因此有了“枯山水”的设计手法,由“枯山水”又能够影射出日本物哀为美的设计理念。日本“枯山水”的设计美学是源于日本的自然条件,原因在于地域上日本是岛国,地震、海啸和火山等这些自然灾害经常对其构成威胁,自然灾害的突然性降临使得日本会有一种无常感和宿命感。自然的翻脸无情使得日本人觉得生命渺小、人生苫短,也导致日本人更崇拜自然、敬畏自然,审美更趋向于禅的空寂与枯淡,之后便有了“枯山水”。“枯山水”设计营造出来的氛围一定程度也影响到当今部分日本生态建筑设计的艺术风格。“枯山水”表现的是一种“空相”、“无相”的一种艺术境界,以绵软的白砂替代景观中“水”、以石头替代“山”的表现和苔藓的点缀,苔藓又使得在这种“枯寂”氛围中带些微生机。这些材质都突出了大自然在日本人心中的主体地位,同时也体现禅宗追求自然、自然本位的思想[5]。“枯山水”中的白砂平铺达到“留白”效果,为人们带来一个可以冥想的视觉场景,这种抽象、单纯简单的形式给人无限遐想的感受,这种设计手法虽然看似简单却意境深远。在无形之中能感受到自然的空灵和趣味。

“枯山水”中的常绿树、苔藓和砂砾等静止不变的元素,一同构建了一个极简之美、无物胜有物的日本艺术境界,这种艺术文化也深深的影响了日本现在的生态建筑设计——尊崇自然、大片的余白给人以想象、极简抽象之趣味。

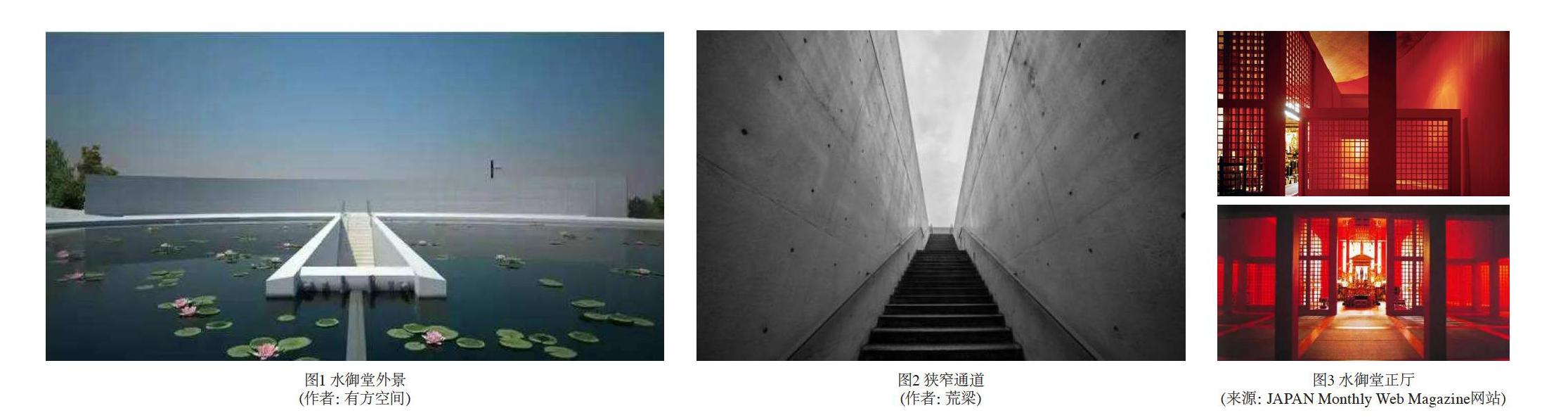

(三)日本“禅宗”生态建筑代表—水御堂

水御堂是日本建筑师安藤忠雄为真言本福寺设计的新佛堂,同时也是本福寺的最大特色,如图1。体现出安藤忠雄的四点设计观:①勇敢坚韧的道德观;②“物哀为美”的美学观;③“天人合一”的自然观;④禅宗佛学的哲学观。以安藤最为代表的表现材料——清水混凝土为主要建筑材料,室内空间的氛围营造则是通过自然光线的变化设计来呈现不同的时段的“红色”,使参观者自然而然地对神明有敬畏膜拜的心境,整个空间体现了鲜明的东方特色和从“禅”文化中的提炼的枯淡、尊崇自然。

水御堂的设计建造初期是基于其所在的地理位置与周边环境——日本兵库县南部淡路岛,淡路岛的气候温度适宜温暖,大部分为山地,只有中部才有平原,绝大部分的平原也多为耕地,树木郁郁葱葱,水御堂在这一片树木中坐西面东、背水面山,西向背靠一座小山丘,东面临大阪海湾。其在建筑整体设计上充分考虑到所处的自然环境,达到“天人合一”理念的其一。水御堂的设计是从参拜者进入伊始就结合周边环境,整个设计是将大自然的元素利用到了极致,例如刚开始松软的小路地面给人轻松、充满期待;路旁的树木带来生机和人与自然的和谐;白色的碎石则是镇静、禅意;混凝土墙体则是冷漠、严肃的;水池里的水使人又感到平衡、自由;过道的木栅格在自然光的隐射中使人朦胧、焦虑;窗外的竹林又使人释然、超脱[9]。整个设计是将参拜者的心境从平和、不安到最后的惊喜一系列的变化。

在整体建筑设计方面,安藤忠雄将寺庙隐与地下,最低限度地改变原地表的自然形态,而地上的静谧的水池与水中的莲花则侧面隐射“万物生长从地起”。参观者在到达水御堂之前,需要先经过旧寺庙,沿苍苔小径拾级而上,可见眼前会出现一片铺满白色碎石的开阔空间,空间被一堵3米高的直墙隔断,恍若用建筑设计将世俗与空门隔绝,通过给视觉感官带来禅意氛围,来净化参拜者的凡尘俗念。参拜者经由直墙左侧的长方形门洞,则进入到一个相对狭窄的空间,这个空间由直墙与和其相对的另一面同样高度的弧面墙体限定而成[11]。随着弧面墙体的曲度增加.视野逐渐开阔,参拜者心情逐渐释然轻松。转过墙角后一个大型椭圆水池迎面呈现,“水”在佛教创始的神话中,是重要的存在元素,莲花在水中诞生,莲花是佛教中对精神唤醒的象征,池中随机可循的睡莲即是在暗示佛的无所不在。弧墙和圆形水池外壁所形成的曲线空间旁的小径尽头的水池中部设有一条狭隘的走道如图2,从宽阔空间进入到狭窄空间的变化使得参拜者心境也随之变化,从轻松愉悦渐进到严肃敬畏。在前方黑暗狭窄的空间中会逐渐出现一抹红点,提醒参拜者即将进入正厅——佛像面朝东方,晚霞从其背后透出光辉。整个建筑利用大自然、几何体和材料的本质将日本的禅宗美学来体现建筑的“生态性”。建筑的设计利用了三个自然元素:天、水、光,庙宇亦采取象征性几何体—一卵形池塘象征着诞生和再生,而圆形大殿则象征生生世世,循环不息的轮回。大殿的方框屏风,排成方阵的柱子,承继了日本传统建筑,隐隐地透出禅意[12]。從本质上,安藤的设计还是受“禅宗”影响极深,将大自然的“物”、日本人的“苫”、生活的“寂”都表现得十分深入。 在空间的设计与用材上是极具安藤忠雄的设计手法的,整个内部空间则是对于自然光的人为设计,安藤将墙体和立柱施以红色的油漆,四周则是木格栅栏,自然光从木栅栏进入佛堂,经红色油漆的反射,整个佛堂就像被红色圣光笼罩了一样,恍如佛光四射,令人心灵震颤,宛如“天人合一”如图3。体现其“住宅与自然的一致性”的设计观点。

纵观日本的生态建筑设计,在设计美学上深受“禅宗哲学”的影响,建筑强调与周边环境协调相生,内部环境也是自然相向,“物哀为美”从侧面也映射了事物不一样的生机,也存在道家的无为之道,无为胜有为,将“有为”的设计形成“无为”的行径,使参观者感受建筑及周边环境恰为一体,不可分割的设计氛围。设计师在建筑领域探索传统与现代的结合,而生态建筑设计中的传统美学思想都映射出“自然无为”之理念,在尊重自身特色地域艺术文化特征的同时,又要同时达到符合现代人审美需求的生态建筑形态和人与自然和谐共生的理想局面。

结语

中国与日本的传统文化在生态设计美学上是具有共同点的,在设计美学主流意识形态方面都讲究“天人合一”和“尊崇自然”,日本的“禅”文化虽然来源于中国,运用的也为透彻并具有深层次的设计含义。虽说现在生态设计在社会上得到越来越多的认可,但不可否认的是,设计不能脱离社会传统主流文化思想这个本源,生态设计就更应与传统文化紧密相连。生态设计的核心就是以人为本、尊崇自然和利用有限的资源达到可持续,而这些其实也是深受中日传统文化中共有的“顺遂自然”,由于区域差异大,不同地区生态条件、经济发展水平和社会发展阶段的不同,导致生态设计风格存异。未来生态设计发展必然会根据不同经济社会发展水平、区位生态特点、资源禀赋和环境基础,合理确定生态建筑的设计目标,因地制宜地制定调整设计思路,促进建筑本体与区域生态环境相适应,同时也离不开与区域内的人口环境条件相协调,未来生态设计健康发展趋势,在顺应生态的基础之上必然会遵循以人为本的民族主义意识形态,提高人居环境建设水平,最终形成了各自民族主义思想形态下不同的生态设计风格体系,究其本质,异同均有迹可循,并必然会在未来的设计建筑中得以体现。.

注释

1《老子·道经·第二十五章》意为人取法地,地取法天,天取法“道”,而道纯任自然

2《老子·道经·第四十二章》意为“道”是无,“道”生“有”,“有”生“万物”

3《老子道经第二十八章》

4贝聿铭作品以公共建筑、文教建筑为主,被归类为现代主义建筑,善用钢材、混凝土、玻璃与石材,代表作品有巴黎卢浮宫扩建工程、香港中国银行大厦、苏州博物馆新馆等。

参考文献

[1]刘明.浅析中国道教建筑的美学思想[J].现代交际,2017 (16):94-95

[2]王雪薇.浅谈道家设计理论及其对民宿设计的启示[J].设计,2019 (03):51-53

[3]黄若愚.苏州博物馆新馆设计的传统美学解读[J].郑州轻工业学院学报(社会科学版),2016 (02):99-108

[4]程诗帆,郭友南.苏州博物馆新馆对中国当代建筑设计的启示[J].设计,2019 (07):104-105

[5]李猛志.禅宗思想与日本古典建筑园林[J].艺苑,2005 (04):51-53

[6]林万蔚.设计的无为之道[J].设计,2019 (03):91-93

[7]苏静知曰.日本禅[J].浙江出版集团数字传媒有限公司,2013 (10):192-210

[8]于辉,姬富瀚,冯悦.日本传统禅意建筑的传承与演变[J].设计,2019 (15) .100-101.

[9]钱金霞追寻空间的共鸣——从生活体验中探索建筑艺术设计之精神[D].山东:山东师范大学2011: 45-46

[10]张威,姚刚建筑创作中的空间情节——水御堂空间情节与电影创作的关联性思考[J].建筑知识,2009 (04):81-82

[10]蔡文斌安藤忠雄的经典建筑分析[J].大众科技,2007 (04):19-20

[12]刘芮希.禅意空间——“禅”对室内空间意境的塑造[D].重庆:重庆大学2015: 51-52