从数据感走向数感 内化数据分析观念

刘芳

【摘要】数学活动经验需要在“做”和“思考”的过程中积淀.统计教学注重情境创生,整体感知,简洁表征,凸显统计教学的生活化、数学化,丰富学生的完整体验,彰显统计的优越性,使学生在不确定中感受数据感与数感之间的联系,提升和内化数据分析观念,形成良好的数据分析观念.

【关键词】经验;数感;统计;数据分析观念

《义务教育数学课程标准(2011年版)》对数据分析观念是这样阐述的:“了解在现实生活中有许多问题应当先做调查研究,收集数据,通过分析做出判断,体会数据中蕴含着的信息;了解对于同样的数据可以有多种分析的方法,需要根据问题的背景选择合适的方法;通过数据分析体验随机性,一方面对于同样的事情每次收集到的数据可能不同,另一方面只要有足够的数据就可以从中发现规律.数据分析是统计的核心.”数据分析需要具备良好的数据感,而数据感与数感的关系相辅相成,并在统计教学中发挥作用.

我们在统计教学中不难发现这样的现象:教师在进行统计教学过程中,大多停留在让学生根据数据制作完成统计图表,轻过程重结果,忽略统计本质属性.而学生对统计的目的很茫然,他们为了统计而统计,感受不到统计的需求,课堂上做得更多的就是收集题目所需数据,单纯地罗列数据,画各种统计图,这是一种被动的学习过程.统计的数据体验、数据感的形成无从谈起,统计教研也变成了教学中的一个“鸡肋”.《义务教育数学课程标准(2011年版)》提出:数学活动经验需要在“做”和“思考”的过程中积淀.那么,在统计教学中,教师如何结合学生数学活动经验,提升学生的数据感,形成数据分析的观念呢?

一、情境创设,注重统计的完整体验,感悟数据感与数感的联系

情境创设要凸显生活味和数学味,要从学生熟悉和感兴趣的情境着眼,要让学生有情感的共鸣,产生统计需求,从而凸显统计的意义.

教师通过统计教学,培养学生搜集信息、整理信息的能力,同时使学生在整理中感悟数据的分布规律,经历一个完整的体验过程.

以低年级的统计教学为例.教师在低年级的统计教学中设置情境,要立足于学生所熟知、感兴趣的内容,例如,统计学生喜欢的动画片,统计学生出生的月份,统计学生喜欢的颜色,等等,让学生产生共鸣.接下来笔者以低年级的一节统计课为例进行设计情境的叙述.

上课伊始,笔者播放一段车流依次经过校门口的微视频,并请学生统计在1分钟内所经过的不同颜色的车各有几辆.低年级的学生一听说要统计不同颜色的车,都很兴奋,觉得这件事情对他们来说很简单,一个个跃跃欲试,准备开始点数.笔者也不急着引导,鼠标一按,微视频呈现的画面上车一辆辆地交织驶过学校门口,刚开始学生还数得清楚,到后面车辆一多,学生就有点数不清楚了,并直呼:“太难了,数不清楚,数着数着就乱了.”笔者不急着给方法,而是把学生的困难回抛给学生,“看来单纯点数是不行了,有没有什么好方法?”学生之间开始热烈讨论起来,很快学生的生活经验被激发.有的学生说:“可以四人小组合作,一人统计一种颜色的车.”有的学生说:“可以用不同符号来记录不同的车.”还有的学生说:“可以先写上颜色,然后用打钩的方法来统计,也可以画‘○,也可以写数字,还可以写‘正呢.”不动声色间,学生已经触摸到统计,感受到统计的需求,并激发出寻找统计的方法.当学生再次统计时,他们明显没有了第一次的慌乱,用上各自的方法,有序地推进统计.用上这些方法进行统计,学生感慨道“也没有什么难的”.一段车流图引发了教学相长,学生“长”,“长”在实践中,“长”在问题里,“长”出数据感;教师“长”,“长”在顺势引,“长”在因利导.这里牵动着一“消”和一“长”,教师的替代与包办消失了,学生的体验感受丰富了,统计的需求油然而生.学生经历数据搜集的全过程,感受到统计的需求.因为需求,所以学生对搜集数据的直观感受更深.学生在整理数据过程中,会对刚刚搜集的数据有一个清晰的认识,可以知道每种颜色车的数量,也能判断出哪种颜色车多,哪种颜色车少.最后,笔者请学生预测一下接下來经过校门口的车最可能是什么颜色的.学生有了前面的搜集数据、整理数据的过程,对给定的数据有了一个大致的认识,他们能结合之前统计的数据进行猜测并说出自己判断的依据.笔者通过情境创设,丰富了学生的探究体验,提高了学生的表达能力,达到数据感和数感的双提升.

二、整体感知,把握数据的合理设计,提升对数据感与数感的敏感度

统计过程,除了可以提升学生数据的整理和分析能力之外,还可以培养学生灵活选择恰当的方式呈现数据的能力,培养统计的敏感度.

例如,在四年级“条形统计图的再认识”一课中,“再认识”就是与之前的认识有不同的认知,立足点就是对纵轴上的间距进行分析,由一格表示1上升到一格表示几,根据数据的数值对纵轴数值进行合理设置.在这个过程中,学生收获的不仅仅是如何绘制条形统计图,还有如何深入探寻纵轴数据的合理性,提升数据感与数感的敏感度.

请根据统计表中的数据,制成相应的条形统计图.

学生在这之前具有的知识储备是纵轴一格表示1,因此学生拿到统计图后会习惯地以一格表示1开始探究.笔者面对学生的问题与困难进行如下点拨.

聚焦一:一格表示1不够画怎么办?

教师引导学生观察这里的格子数和表格中的数值,得出一格表示1不合适.

聚焦二:一格表示几.

学生在这里再次感受了统计的需求,由一格表示1自然地过渡到一格表示几.

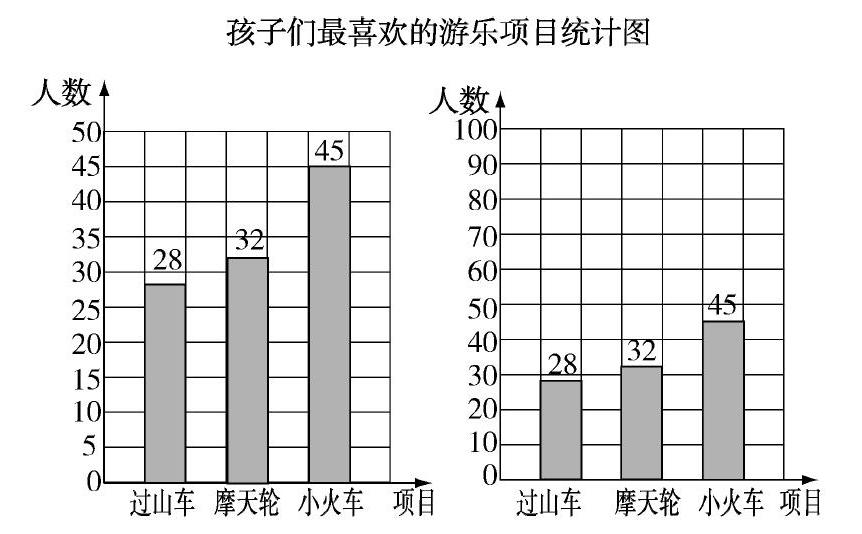

呈现:纵轴每格分别表示5和10的两个统计图.

提问:你认为这样设置纵轴上的数据合理吗?

学生在操作实践中总结一格表示几由给定的最大数值与格子数的关系来确定.为了更清楚地看出数据间的变化,一格表示5比一格表示10更合理.学生在这个过程中进行了实践,因此表达得充分且到位.

聚焦三:直条高度的表示.

师:怎样判断28这个直条画得正确?

学生由实践感悟出28介于25到30之间,是在两个数值中间上面一点的位置,他们对数据的数感度捕捉清晰、明了.学生应用这个方法可以检验所画的32和45的正确性.

三、简洁表征,凸显数据的内在联系,丰富数据感与数感的联结

统计图最大的特征就是简洁,其以简洁的呈现形式把复杂且冗赘的数据简单化,彰显了统计的优越性.

呈现:第一小队成员2分钟跳绳情况统计表.

问题:要将这张表中的数据绘制成条形统计图,一格表示几合适?

看到这个统计表,学生抓住数据与格子数的关系,开始思考一格表示几合适.

学生提出一格表示30,一格表示40,一格表示50,等等,无外乎想要把最大的数据纳入条形统计图中.

笔者课件呈现一格表示30的条形统计图:

师:一格表示30可以吗?

学生炸开锅了:一格表示30,这个数据太大了,不能清楚地看出谁多,谁少,不能凸显条形统计图的优越性.

学生再次提出把一格表示的数据调小一点,表格中的这些数据之间的差距不大,如果要想清楚地看出谁多谁少,一格表示1或者2最合适.

这时候笔者借助课件的动态演示,呈现用一格表示1的统计图.一张课件放不下,两张、三张、四张、五张,好不容易看到头了.学生在一片惊叹声中,直呼这样一下子就能看出谁多谁少.

学生提出用一格表示1,好是好,但是這个统计图太大.接着学生提出如果能把中间的部分省略就好了,因为中间部分都一样,重要的是统计图上端的区分度.他们讨论交流得出把0~240这个部分折叠起来,然后用一格表示1,这样就能既看出数据的多少,又将统计图完整地画下来.

合理的数据表征可以很好地凸显统计图的简洁性,这样的层层递进会使学生的数据感得到提升,使学生对数据感的把握更到位,既关注到了数据的特点,又考量了条形统计图的特点.学生对数据感既有整体把握,又有局部聚焦,在问题中思考,在问题中启发,在问题中提升,很好地联结了数据感与数感,丰富了数据感,提升了数感.

统计教学不只是让学生掌握一些基本知识和技能,更重要的是让学生形成一种数学思想方法,不仅让学生能分析数据,而且能感受统计的需求.基于学生的数学活动经验,教师要挖掘统计教学中的本质属性,使学生从数据感一步步走向数感,从而实现数据分析能力的提升.

【参考文献】

[1]中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准(2011年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2011.

[2]周志华.小学数学教学整体综合设计的实践探索[M].南京:江苏人民出版社,2012:229-237

[3]简敏豪.有效理答,跃出数学课堂的“线性藩篱”:以“条形统计图”教学为例[J].课程教材教学研究(小教研究),2019(Z1):21-24.