MR薄层斜轴位质子加权脂肪抑制成像显示距腓前韧带的价值

杨德军,韦骏,孙嗣麒

柳州市中医医院放射科,广西 柳州 545001

踝关节是人体重要的承重关节,日常活动和体育锻炼中容易扭伤。在外翻应力的作用下,关节骤然向外侧活动而超过其正常活动度,引起关节外侧副韧带损伤,尤以距腓前韧带损伤多见,若没有及时治疗或治疗不恰当,往往使病程迁延,出现疼痛,反复肿胀、扭伤及易疲劳等慢性踝关节不稳,继而发生骨性关节炎,影响其功能。计算机断层扫描(Computed Tomography,CT)及数字射线摄影(Digital Radiography,DR)能很好地显示关节的骨性结构、关节对位情况、关节间隙等,但在显示关节肌腱、韧带方面能力不足,不能满足临床的需求;磁共振(magnetic resonance,MR)为多参数、多平面成像,具有良好的软组织分辨率,在关节的急慢性损伤中具有重要的应用价值[1-2]。距腓前韧较细小,走行倾斜,少数人有变异,磁共振常规层厚扫描显示率较低。本文旨在探讨薄层斜横轴位磁共振质子加权成像(proton density weighted image,PDWI)显示距腓前韧带的价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2017年3月至2018年3月间柳州市中医医院骨科住院及门诊患者共86例87踝纳入研究,其中男性53例,女生33例;年龄12~75岁,平均38.2岁。所有纳入患者身心健康,既往无全身或系统性疾病;踝部发育无异常,无骨折、手术病史。排除距腓前韧带陈旧性断裂、完全吸收不显示者和距腓前韧带损伤、肿胀明显者。

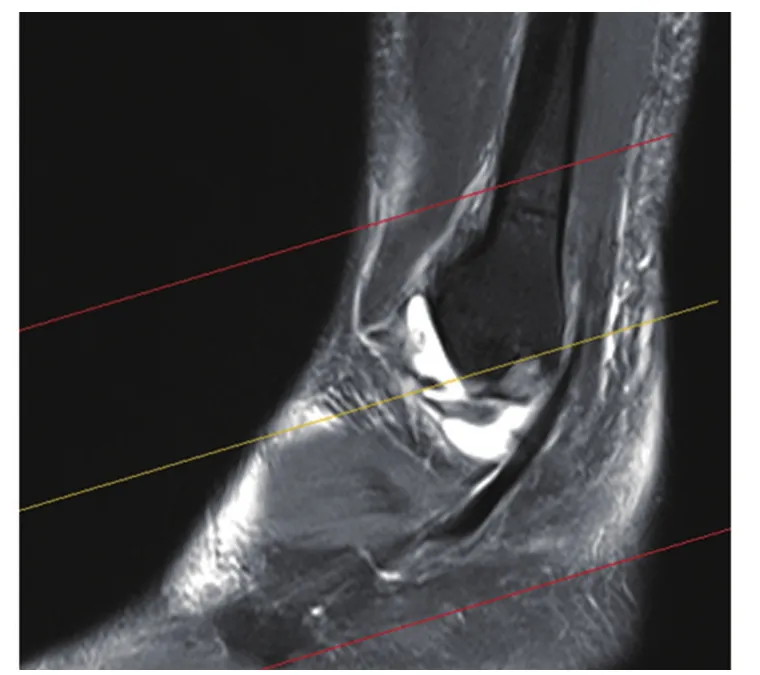

1.2 研究方法 所有患者按SPSS18.0软件产生的随机数字完全随机分成A、B两组,A组43例43踝,B组43例44踝,A组进行薄层斜轴位PDWI脂肪抑制扫描,B组进行常规层厚斜轴位PDWI脂肪抑制扫描。使用Siemens Skyra 3.0T扫描仪,踝部专用线圈,左右踝分别进行扫描。扫描体位:仰卧,足先进,下肢中立位,自然伸直,脚掌平面与扫描床垂直。A、B两组扫描平面均平行于距腓前韧带(与踝关节轴面成 15°~20°角);重复时间为2 410 ms,回波时间44 ms;A组扫描层厚为2 mm,层间距为0.2 mm;视野150 mm×150 mm,矩阵320×320;B组扫描层厚3 mm以及0.6 mm层间距,视野150 mm×150 mm,矩阵320×320。扫描范围均为内外踝连线水平至跟骨下缘水平,见图1。

图1 扫描定位图

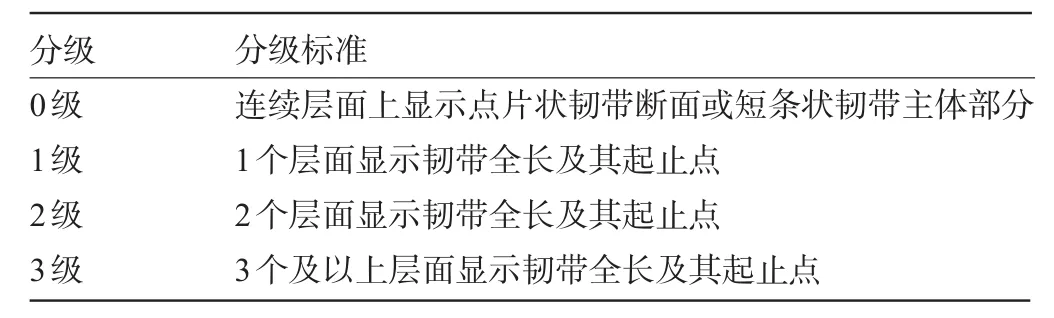

1.3 MR图像评估方法与标准 按距腓前韧带的显示效果由低到高分为0~3共4级,由两名长期从事MR诊断工作的影像医师对所有MR图像进行分析,观察距腓前韧带的形态、走行及信号特点,对A、B组两种检查方法的显示效果进行分级并记录,见表1。

表1 距腓前韧带显示效果的分级及评分标准

1.4 统计学方法 应用SPSS18.0统计软件对数据进行统计分析,等级资料比较采用秩和检验,检验水准设为α=0.05,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

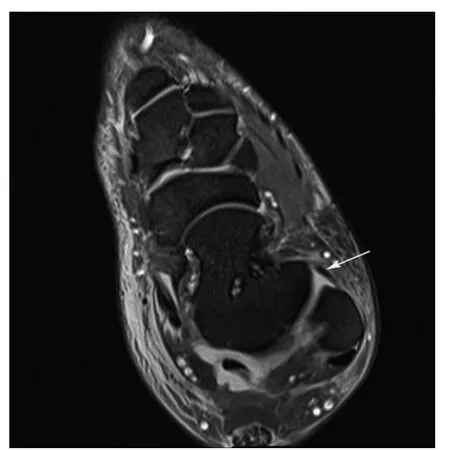

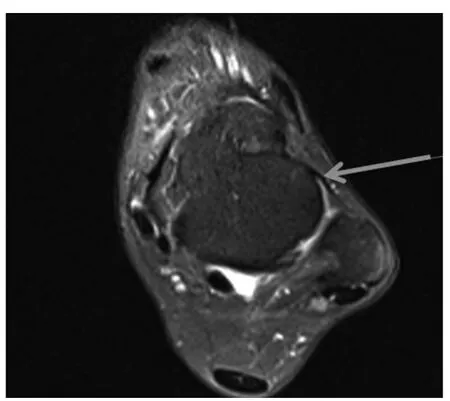

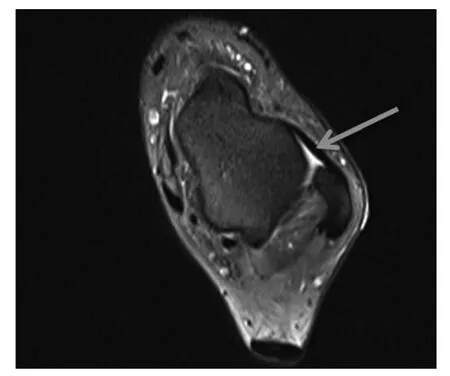

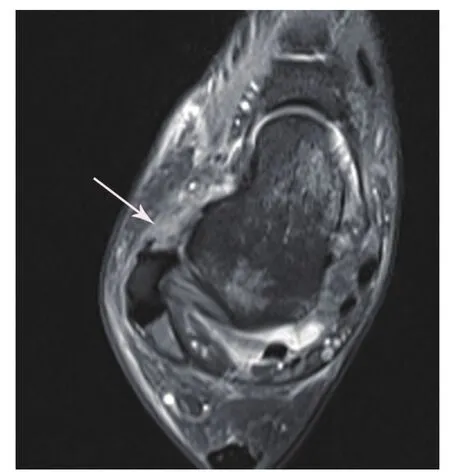

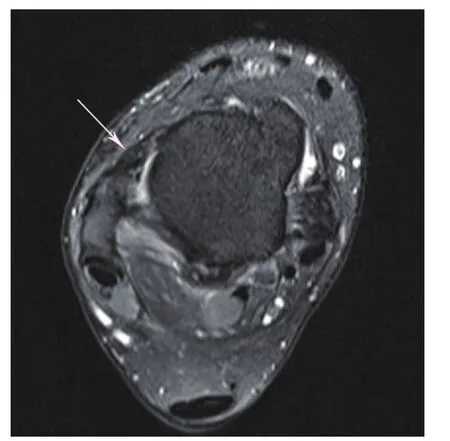

2.1 距腓前韧带的MR表现 PDWI脂肪抑制序列上,距腓前韧带表现为点片状(图2)、短条状(图3)、条状(图4)低信号,起于外踝末端前缘,向前内下方走行,紧靠距骨外侧面,止于距骨颈的外侧,与周围的脂肪组织或液体对比明显。急性损伤表现为PDWI图上距腓前韧带肿胀、信号增高,部分撕裂或完全断裂,周围积液、软组织肿胀(图5);慢性损伤表现为形态不规则,变细或增粗(图6)。

图2 PDWI序列,距腓前韧带呈短片状低信号

图3 距腓前韧带呈短条片状低信号

图4 距腓前韧带呈条状低信号

图5 距腓前韧带断裂、周围肿胀

图6 距腓前韧带陈旧性损伤、增粗

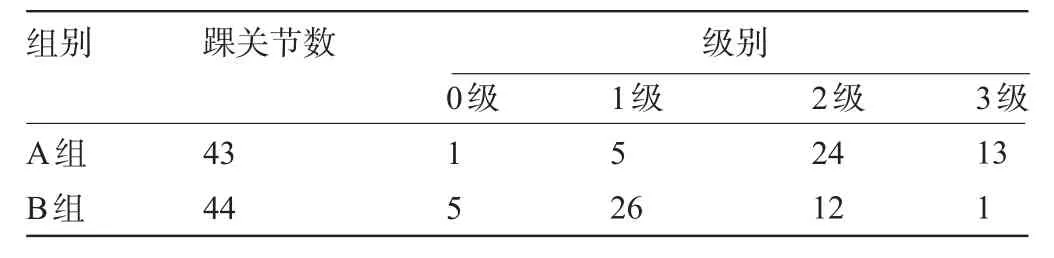

2.2 不同扫描方法显示距腓前韧带的效果 A组显示距腓前韧带效果为2~3级共37例,明显好于B组的13例,两组比较差异有统计学意义(χ2=-5.431,P<0.05),见表2。

表2 两种扫描方法对距腓前韧带的显示效果(踝)

3 讨论

距腓前韧带为踝关节外侧副韧带中的一支(距腓前韧带、距腓后韧带及跟腓韧带),由外踝前缘发出,向前内下附于距骨颈,起到限制距骨前移、防止足过度内翻的作用,是踝关节外侧副韧带中最薄弱的一束,极易损伤。钱占华等[3]报道的26例踝关节外侧副韧带损伤中,距腓前韧带损伤达25例,占96%,(其中单纯距腓前韧带损伤19例,单纯跟腓韧带损伤1例,距腓前韧带合并跟腓韧带损伤3例,距腓前韧带合并跟腓韧带、距腓后韧带损伤3例),因此,寻找一种能清楚显示距腓前韧带的磁共振检查方法很有必要。

距腓前韧带损伤是骨科门诊常见病种,临床医生常根据患者踝关节跖屈内翻扭伤病史,伴有外踝前部肿痛、压痛,选择应力位X线摄片、超声、磁共振及关节镜等检查。在应力X线片上,当距骨滑车向前移位超过3 mm,常提示距腓前韧带损伤的可能,但这种征像为间接征像,有很高的假阳性率,据报道应力X线对陈旧性距腓前韧带损伤的诊断准确率仅为66%[4]。且急性期患者多伴有外踝肿胀、疼痛,应力X线片检查加重患者疼痛,不易被患者接受。高频超声在观察距腓前韧带及其周围软组织、骨质及积液等有较高的应用价值,且操作简便,可动态观察[5],但其诊断的准确性依赖于医生的个人经验。关节镜检查为踝关节检查的金标准,诊断的准确性最可靠,但其为有创伤性检查,限制了它在临床上的广泛应用。MPI作为无创性检查,具有多方位、多参数、多序列扫描的特点,对骨骼及软组织分辨率高,可很好地显示关节周围肌肉、肌腱、脂肪、液体、骨骼和软骨,得到了临床医生的高度认可及广泛应用。

距腓前韧带在MR横轴位上显示最佳,扫描方法有常规横轴位扫描、斜横轴位扫描及三维容积扫描(3D-SPACE)扫描[6-8],常规扫描序列为T1WI、T2WI及PDWI。人体组织中,MR信号主要来源于组织中的水分子及脂肪中的氢质子,由于韧带中水及脂肪含量不高,所以韧带在所有序列中均表现为低信号。当韧带变性、损伤时其内脂肪或水的含量增高,在T2WI及PDWI序列中低信号的韧带中出现高信号。PDWI主要反映不同组织单位体积内质子密度的差别,质子密度越高的组织MR信号强度越大,脂肪组织及软组织中质子密度高,而韧带质子密度低,在PDWI上形成鲜明的信号差,因此磁共振PDWI序列在对韧带的显示有一定的优势;且该序列具有信噪比和空间分辨力高的特点,薄层PDWI扫描可减少容积效应。急性损伤时,距腓前韧带在T2WI及PDWI图上表现为弥漫性肿胀、信号增高,边缘显示不清,部分患者部分纤维束不连或完全断裂、挛缩,周围有高信号液体影或软组织肿胀,可伴有距骨或腓骨撕脱性骨折及其它韧带的损伤。慢性损伤T2WI及PDWI图表现为距腓前韧带不规则变细、变薄或增粗、增厚,边缘清晰,信号不均匀;少部分患者未见韧带显示[9]。

距腓前韧带斜着向前下内侧走行,常规MR横轴位平行于胫距关节扫描,与距腓前韧带形成一定的角度,需多个扫描层面上下连续翻动,才能完整的显示,易导致误诊或漏诊。斜轴位平行于距腓前韧带扫描,可提高距腓前韧带的完整显示率,文献报道斜横轴位距腓前韧完整显示率可达96.9%,而常规轴位为71.8%[10]。三维容积扫描可以进行不同加权图像的扫描,一次扫描后经后处理重建可得到关节各韧带、肌腱的图像,极其省事,其信噪比及噪声比甚至优于常规二维扫描[11],不足之处是扫描时间过长,且一些磁共振仪特别是一些老旧的磁共振仪不支持容积扫描。

距腓前韧带极细小,其长、宽及厚度分别为(24.4±0.14)mm、(4.8±0.11)mm、(1.7±0.13)mm[12],常规层厚的扫描(3 mm),容易出现容积效应或完整显示的层数不多,影响距腓前韧损伤的评价。为提高距腓前韧带的完整显示率,本研究在参考踝关节的解剖结构及文献报道后[11.9],选择与胫距关节平面成15°~20°角的斜横轴位进行扫描,使扫描平面平行于距腓前韧带,同时使用2 mm层厚进行薄层扫描,能保证在尽可能多的层面上完整显示距腓前韧带。研究过程中发现,斜轴位扫描大部分只有1个层能完整显示距腓前韧带,而薄层斜轴位扫描可有2~3层完整显示,甚至有极少数可有4层完整显示距腓前韧带;对于发育较细小的距腓前韧带,薄层扫描多可保证最少有1层完整显示,表现出相对于是常规轴位扫描及一般斜轴位扫描的优势。

总之,作为无创性检查手段,磁共振薄层斜横轴位FSE-PDWI-FS可以较好地显示踝关节距腓韧带的全长,提高其显示率,值得在临床实际工作中推广应用。