皖南泾县阳皮坑地区土壤地球化学异常特征与找矿潜力浅析

钱辉,邓佳良,汪雅菲

(安徽省地质调查院, 安徽合肥 230001)

0 引言

安徽省泾县阳皮坑地区位于江南隆起北东端与江南过渡带的结合处,成矿区带划分属江南隆起东段成矿带九岭—鄣公山隆起Cu-Pb-Zn-Au-W-Mo成矿亚带[1]。自2010年安徽省地质调查院在该地区发现较好的水系沉积物综合异常以来[2],相继投入了一定的矿产勘查工作[3]。但是阳皮坑地区山高林密,地势陡峭,通行条件极差,以致异常解释效果不佳。本文以1∶1万土壤测量数据为基础,对区内地球化学背景及地球化学异常特征进行分析,结合基础地质研究成果,对地球化学异常进行解释,分析找矿潜力。

1 成矿地质背景

在区域上,阳皮坑地区位于扬子陆块江南地块皖南褶断带南缘,西南与障公山隆起紧邻,东南紧接白际岭隆起,大地构造位置特殊,构造—岩浆活动活跃[4]。

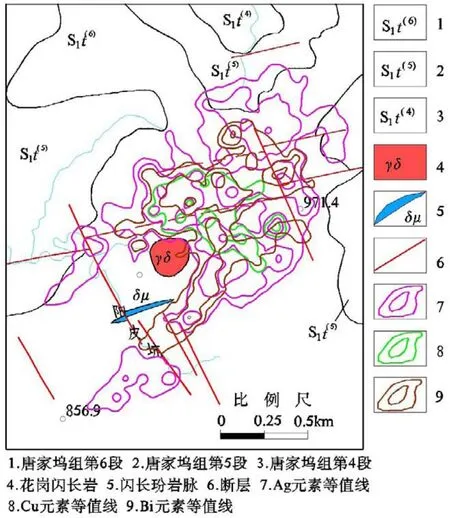

太平复向斜是区域上最重要的褶皱构造之一,它是近东西向褶皱(加里东期)和北东向褶皱(印支期)斜跨叠加、相互改造而形成的复式褶皱,构造穹隆、构造盆地发育[5],调查区位于该复向斜北西翼次级向斜(西坑向斜)核部;印支期发育起来的北北东向旌德断裂由工作区东侧斜穿而过,左行切割西坑向斜南东翼5~8km。该断裂燕山期活动强烈,是区域上重要的控岩、控矿断裂。榔桥、云乐花岗闪长岩分别在工作区北西和南东两侧分布(图1-A)。

区域内志留系唐家坞组地层广泛分布(图1-B),为一套海相碎屑岩沉积岩系。

构造变形以断裂作用为主,褶皱变形较弱。其中断裂构造按方向不同可分为北东东向和北北西向两组,北东东向断裂由数条相互平行的高角度左行平移正断层组合而成,顺断裂带有石英细脉、闪长玢岩脉发育,金矿化体充填其间,是区内重要的控岩、控矿断裂(成矿期断裂)。北北西向断裂由数条规模较小的左行平移正断层组合而成,平面上呈左阶雁列状排列,左行错断北东东向断裂50~80m,为破矿断裂(成矿后断裂);褶皱构造以西坑向斜为代表,它是北北东向太平复向斜北西翼上的一个次级向斜,褶皱枢纽向北东缓倾。

燕山期小阳皮花岗闪长岩分布在西坑向斜核部,其岩石学及地球化学特征与北西侧的榔桥岩体及南东侧的云乐岩体基本相同,属过铝质高钾钙碱性系列岩石[6]。该岩体出露面积虽小(<0.04km2),但它与成矿作用关系十分密切。

图1 阳皮坑及邻区地质简图Figure 1.Geological sketch of the Yangpikeng and its adjacent areas

2 元素地球化学异常特征

2.1地球化学场特征

2.1.1元素分布及富集特征

阳皮坑地区Zn、Sn、Pb元素相对亏损,元素分布直方图呈左偏正态分布,偏度和峰值较大,低背景值较多;Hg呈左偏近正态分布,偏度小、峰值大,低背景值较多;Cu、W和Mo呈左偏非正态分布,偏度小,峰值多,但高值数量较小,有一定的成矿意义;Au、As、Sb、Ag和Bi呈左偏非正态分布,偏度小,峰值多,高值数量大,成矿意义明显。

变化系数显示:Au、As、Ag、Bi元素分布不均匀,离散数据较多,变化系数Cv1>1.2,可能富集成矿;Mo、Sb、W元素在区内分布较均匀,富集成矿的可能性较小;Cu、Pb、Sn、Zn、Hg元素变化系数小,变化系数Cv1<0.8,富集成矿的可能性不大[7]。

2.1.2聚类分析结果

取相关系数0.5,做区内元素的R型聚类分析,可将元素划分为4个组合:①Bi、Sb;②As、Cu、Ag、Au、Pb;③Mo;④W。其中的②组合代表了区内的主要多金属矿化作用;③④组合代表了岩浆岩体(脉)的侵位。

2.1.3因子分析结果

通过R型因子分析,因子旋转前Au、Pb、As元素具有良好的相关性,Ag、Cu相关性较好,其它元素相关性较差。因子旋转后,元素明显分化为三个层次:第一因子为Au-Pb-As-Sb组合;第二因子为Ag-Cu-Bi组合;第三因子为W-Mo组合,形成完整的中低温—中高温—高温元素异常组合。

2.2地球化学异常特征

2.2.1异常下限的确定

异常下限的确定采用剔除高于均值加3倍离差值经,循环叠代后重新计算的均值和离差计算异常下限值的参考值,结合区域成矿地质背景确定异常下限(表1)。

图2 单元素异常剖析图Figure2. Single element exception analysis diagram

表1 元素异常下限表Table 1 Table of element exception lower limit

2.2.2元素异常特征

研究区共圈定9种元素异常22处(图2)。进一步划分为三个异常元素组合:W-Mo组合;Ag-Cu-Bi组合和Au-Pb-As-Sb组合。

2.2.2.1 W-Mo高温元素组合

W-Mo组合属于高温元素组合。其中W元素异常点个数18,具2个异常浓集中心,分别位于小阳皮花岗闪长岩和闪长玢岩脉附近。异常具三级浓度分带,异常均值16.8ppm,异常峰值34.4ppm,异常面积0.1km2;Mo元素异常面积1.28km2,异常点个数51,呈三级浓度分带,异常均值10.3ppm,异常峰值33.5ppm。Mo与W一样具2个浓集中心,且与W元素异常浓集中心吻合度较高(图3)。说明区内W、Mo元素异常与燕山期小阳皮花岗闪长岩和闪长玢岩脉的侵位有关。

2.2.2.2 Ag-Cu-Bi中高温元素组合

Ag-Cu-Bi元素组合是区内中高温元素异常组合,呈“马蹄形”“倒U”形分布在小阳皮花岗闪长岩外接触带上(0.1~0.5km范围内)(图4)。其中Ag元素异常范围1.1km2,异常点个数212,异常均值1882.8ppb,异常峰值5000ppb,具3个浓集中心,分别在小阳皮花岗闪长岩的北东、北西和南东三处,均具三级浓度分带;Cu元素异常面积0.2km2,异常点38个,具1处浓集中心,与小阳皮花岗闪长岩北东侧的Ag元素异常浓集中心基本一致,异常均值133.7ppm,异常峰值224.2ppm;Bi元素异常与Ag元素异常套合较好,异常浓集中心基本一致,三级浓度分带清楚,异常面积0.56km2,异常点个数106,异常均值7.4ppm,异常峰值28.1ppm。由Ag、Cu和Bi元素异常的分布范围和异常浓集中心分布情况发现,异常与小阳皮花岗闪长岩外接触带关系密切,异常浓集中心主要分布在距岩体0.1~0.5km范围内。

2.2.2.3 Au-Pb-As-Sb中低温元素组合

Au-Pb-As-Sb元素组合是区内中低温元素异常组合,主要分布在小阳皮花岗闪长岩的外围(0.5~1km范围内)。其中Au元素异常范围最大(约0.8km2),异常点个数143,具三级浓度分带,5个异常浓集中心,浓集中心围绕小阳皮坑外围呈向北东突出的弓形展布,异常均值18.7ppb,异常峰值163.8ppb;As元素异常分布范围(约0.85km2)与Au元素异常基本一致,三级浓度分带明显,异常点个数152,3个异常浓集中心,浓集中心与Au元素浓集中心吻合度较高,异常均值289.3ppm,异常峰值1646.1ppm;Pb元素异常的3个浓集中心与As元素异常的浓集中心基本一致,三级浓度分带明显,异常点个数51,异常均值150.3ppm,异常峰值1029.6ppm;Sb元素异常范围相对较小(约0.51km2),

图3 W-Mo元素组合异常图Figure 3.W-Mo element combination anomaly map

图4 Ag-Cu-Bi元素组合异常图Figure 4.Ag-Cu-Bi element combination anomaly map

异常点96个,异常浓集中心突出(2个浓集中心),三级分带明显,异常均值7.1ppm,异常峰值24.2ppm。据上述异常特征可知,Au-Pb-As-Sb中低温元素组合的元素异常浓集中心主要集中在小阳皮花岗闪长岩北东侧的外接触带上(约0.5~1km附近),总体呈“马蹄形”或“倒U”形展布(图5)。

图5 Au-Pb-As-Sb元素组合异常图Figure 5.Au-Pb-As-Sb element combination anomaly map

综合上述:调查区内元素异常具有明显的异常分带性,以小阳皮花岗闪长岩为中心向外,表现出由高温→中高温→中低温的组合元素异常特征,尤其是岩体北东侧表现最为突出。W-Mo元素异常范围与花岗闪长岩分布范围基本一致,Ag-Cu-Bi元素异常分布在距岩体0.1~0.5km远的外接触带上,Au-Pb-As-Sb元素异常在距岩体0.5~1km远的外围分布。异常总体呈向北东凸出的“马蹄形”,且与小阳皮花岗闪长岩关系密切。

3 异常解释及找矿潜力评价

从异常剖析图(图2)中不难发现,W、Mo元素的2个异常浓集中心分别位于小阳皮花岗闪长岩和闪长玢岩脉上,W元素在岩株上异常点密集,高值点较多,Mo元素在闪长玢岩脉上异常点连续成片,峰值明显,说明W、Mo元素异常与岩株(脉)有直接关系,可能是岩体(脉)中W、Mo元素丰度较高的原因引起的元素异常,找矿意义不大;Ag、Cu、Bi元素异常主要分布在小阳皮坑花岗闪长岩外接触带上(0.1~0.5km),异常浓集中心往往分布在北东东向断裂破碎带中。断层带内褐铁矿化、黄铁矿化、硅化等矿化蚀变清楚,矿化线索明显,为矿致异常。因此,以Ag-Cu-Bi组合异常为依据,北东东向断裂破碎带为找矿标志,有望在岩体外接触带0.1~0.5km范围内找到银、铜及多金属矿(化)体;Au、Pb、As和Sb元素异常在距小阳皮花岗闪长岩体0.5~1km的范围内分布,异常浓集中心主要分布在北东东向及其与北西向断裂交汇处,断裂带中发育有较多的石英细脉,褐铁矿化、黄铁矿化、硅化等矿化蚀变明显,矿化信息丰富,为矿致异常。

对Au-Pb-As-Sb组合异常的重点解剖过程中发现,Au2异常浓集中心处发育一条走向70°左右的硅化、黄铁矿化碎裂岩带(长度>600m,宽度2~10m),在碎裂岩带内矿化蚀变较好的位置连续捡块样品中,Au含量0.1~0.5g/t,说明Au2为矿致异常;Au4异常浓集中心附近发育一条宽约0.5m的硅化、黄铁矿化、褐铁矿化碎裂岩带(走向80°左右),带内发育数条石英细脉(宽约10mm),在石英细脉和碎裂岩的裂隙中铁锰质淋滤富集,并见到石英脉的晶洞构造。经刻槽样分析,Au含量达1.14g/t,Ag含量50.4g/t,说明Au4为矿致异常。据此可知,研究区内W-Mo元素组合异常与岩体(脉)关系密切,对成矿作用指示意义不大;Ag-Cu-Bi和Au-Pb-As-Sb元素组合异常均为矿致异常,具有较大的找矿潜力。

4 结论

(1)通过元素地球化学背景分析认为:调查区内Au、As、Ag和Bi元素变化系数Cv1>1.2,说明这些元素分布不均匀,离散数据较多,易形成元素异常,富集成矿的可能性较大。

(2)调查区内元素异常具明显的分带性,元素异常可分为W-Mo、Ag-Cu-Bi和Au-Pb-As-Sb三个元素组合,形成一个完整的高温→中高温→中低温元素异常组合。元素异常以W、Mo异常为中心,向外分别为Ag、Cu、Bi异常和Au、Pb、As、Sb异常。异常总体呈向北东凸出的“马蹄形”或“倒U形”。

(3)W-Mo异常与岩体(脉)分布范围基本一致,可能与岩体(脉)中W、Mo元素丰度关系密切,成矿意义不大;Ag-Cu-Bi和Au-Pb-As-Sb元素组合异常均为矿致异常,具有较大的找矿潜力,前者分布在距岩体0.1~0.5km的外接触带上,该范围是寻找银、铜多金属矿产的有利地段,后者在距岩体0.5~1km的外围分布,是金及多金属矿的重要找矿标志,已发现的金矿化体均分布于该范围内。