后疫情时代的社会心理应对 *

许 燕

(北京师范大学心理学部,应用实验心理北京市重点实验室,心理学国家级实验教学示范中心(北京师范大学),北京 100875)

今天我的报告主题是“从全球视角来看后疫情时代的社会心理建设”。2008 年汶川地震以后,我开始进行灾难心理学的研究。通过对灾难后的心理关注,来看这次后疫情时代会带来怎样的影响。

21 世纪是一个灾难频发的时代,其中我们最关注的是重大的灾难事件。重大灾难事件是指前兆不充分、具有明显的复杂性特征和潜在次生或衍生危害,破坏性严重,采用常规方式难以应对处置的突发事件。全球新冠肺炎疫情实际上就凸显了上述特征,疫情波及全球,对人类生活的多领域造成了巨大的破坏力,由此可以看到这次灾难对人类的冲击力。

1 灾难涟漪效应的基本特征

人类进入灾难频发的21 世纪,其中有一个非常重要的灾难特点,就是灾难的涟漪效应(ripple effect)。灾难的涟漪效应是21 世纪研究的一个突出问题。涟漪效应有五个主要特征:

一是在灾难发生数量上表现为复合型特征。复合型特征是指“原生灾难+后继灾难”。后继灾难一般分为两种:次生灾难与衍生灾难。次生灾难指的是非人为性的,是一种自然灾害出现的连锁反应;而衍生灾难多是指人为的,具有社会特征的灾难。一般来讲,复合型灾难的应对高于单一型灾难,民众无法承受“雪上加霜”的伤害,应急管理机构难以招架“应接不暇”的冲击。如何有效应对复合型灾难的挑战是灾难应对的关键环节。

灾难的涟漪效应的第二个特征是在灾难扩散区域上表现出共振性形式。在21 世纪的全球化的背景之下,凸显了人类命运共同体的特征,所以我们可以看到“一国动荡,多国共振”的现象。比如,2011 年日本的地震海啸所引发的次生灾害核污染,继而又引发了世界范围内的抢购碘类制品、中国抢盐事件等社会共振现象。这次新冠肺炎疫情也产生了更大范围的全球性共振现象。

灾难的涟漪效应的第三个特征是在灾难伤害广度上表现为波及性特点。灾难不仅仅发生在灾区内,比如重灾区内,还会波及到非灾区的区域,我们可以看到此次疫情在世界的波及范围。灾难还有直接伤害和间接伤害,比如患者就属于直接受害者,还有一线救援的医护人员;间接受害者,也就是潜在受害者,包括一些其他的外围救援队伍、政府的基层工作人员,还包括外围的民众,并不是说灾难没有到达他们周围,他们就没有反应,外围民众仍然会有相应反应。这种波及性是非常强的,例如,“台风眼效应”。这类群体反应的共振特征更易引发社会事件。

灾难的涟漪效应的第四个特征是在灾难持续时间上表现出滞后性效应。一个灾难过后并非就风平浪止,有时会不停地出现后续效应,包括这次健康威胁导致生产和消费的下降,出现了经济威胁,经济威胁又会导致社会失稳,进而又给民众带来生存威胁。有时灾后的损失甚至会大于灾难期间,特别是经济与社会稳定常常是灾难的滞后效应。联合国秘书长称:这次新冠疫情所导致的全球经济发生衰退已成定局,且波及范围“有可能达到创记录的规模”,是一次对“整个人类社会的冲击”。国际劳工组织也在报告中提到:全球失业人数增加近2500 万,数以百万计的人将陷入贫困状态。所以,我们更要关注后灾难时代。

灾难的涟漪效应的第五个特征是在灾难启动机制上凸显社会性要素。近年来的灾难后效越来越多地指向群体与社会特征,衍生事件的社会特征越凸显,所产生的社会后果就越严重,影响就会越深远。比如美国2005 年遭遇的卡特里娜飓风,它是美国当时最严重的自然灾害,但是由于政府应对不力,之后出现了种族之间的冲突,导致了重大的社会衍生灾难,产生了双重的灾难效应。

灾难引发民众的两种应激反应:一是身心性应激反应,主要是个体生理与心理的不适反应。另一种是社会性应激反应,即灾难会引发群体的消极情绪、失控行为等,而且社会应激反应在初期时有内隐的特点和复杂的特征,会被很多管理者忽略。这样会导致后续更严重问题的出现,比如价值衰落、国家信任、官民冲突、反社会行为、集群倾向等,这些都会影响到国家稳定和民生问题。所以,我们要关注后疫情时代。

2 灾难涟漪效应的社会心理发生机制

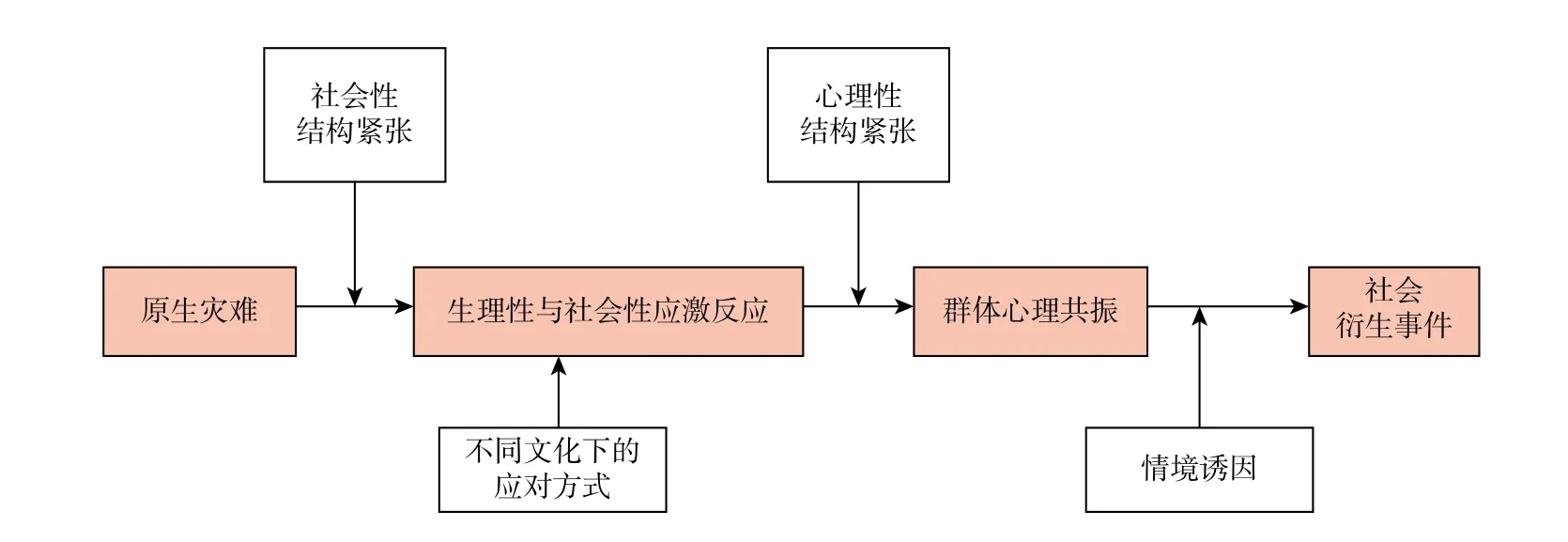

图1是我们在2012 年提出的一个理论模型,主线是原生灾难会使人们产生身心性和社会性应激反应,导致群体心理共振,最后导致社会衍生事件。这里有一个产生的背景条件,也就是社会性结构紧张和心理性结构紧张。社会性结构紧张是在灾难发生时候的社会准备状态,也就是社会所存在的一些因素,比如社会变迁、社会流动、文化冲突、制度不公、信息传播等社会特征,会产生一种灾难后效的启动效应。同时还会有心理性结构紧张,比如民众的心理反应,如认知偏差、情感寻求、社会情绪(包括愤怒和仇恨,这两种情绪启动会非常容易让民众出现过激行为),还有行为脱轨、信任危机等。另外,在面对应激时,不同文化的应对方式不同,包括个体层面和国家层面。个体层面上表现出不同的安全情结,比如中国人的应对方式是囤饮食用品,日本人则是囤卫生用品,美国是囤安全用品。国家层面也反映出不同的价值观取向,比如中国是通过国家动员的力量,以牺牲经济来救援生命,民众和国家的目标相同,所以才能万众一心对抗疫情,体现出集体主义价值观;但是西方有些国家采用群体免疫法,反映出个人主义价值观。还要特别关注的是引发社会事件的情境性诱因,即某一个事件的导火索。因此,我们的研究提出了一些需要关注的导火索:(1)灾民的安置不当;(2)资源分配不公;(3)人身安全受损;(4)真实信息被阻;(5)责任推脱等。这些都是情境诱发因素,会导致衍生事件,比如官民冲突、群际冲突、集群倾向、社会暴乱。因此,了解这一社会心理发生机制有助于防患于未然。

图1 衍生事件的社会心理发生机制模型

3 灾难涟漪效应的格局转变特征

由灾难时代向后灾难时代出现的格局转变主要有以下几种表现。

一是由生命危机转向生存危机。联合国世界粮食计划署警告:疫情后,如果不采取有力的应对措施,全球饥饿人口可能翻番。失业人口加剧,贫穷人口增加,都会导致很多家庭失去生活来源,面临生存问题。

二是由非灾难时代的心态平稳向灾难时代的心理危机转变。近期联合国发布的“新冠肺炎疫情与精神健康”简报指出:疫情对人的心理与精神带来严重影响,导致相关疾病,数据显示,压力增加的人数比例在中国为35%,伊朗60%,美国45%。受冲击对象为医护人员及相关工作者,还有老人、妇女、儿童青少年(全球12 亿学生无法上学,中国2.76 亿)。意大利和西班牙的调查结果显示:77% 的孩子出现注意力不集中,39%出现易怒和仇恨情绪,38%出现焦虑情绪。

三是由人际危机向亲情危机的转变。人际危机由职场转向了亲情间,亲情危机凸显出来,离婚率剧增,“新冠离婚”成为社会的新标签。疫后综合征会出现在后灾难时期,人们会表现出情绪失稳、动机消减、松懈消沉、心理惰性、敌意泛化等等,可能都会迁移到亲人之间。

四是由个体心理向社会心理转变。疫情期间出现的群体歧视,包括国际上出现的对中国人的污名化,在中国出现对湖北、对武汉、对新冠患者以及家属的歧视现象,甚至产生了新的弱势群体,灾难焦点群体角色出现彻底的反转,人们由同情弱者向歧视弱者转化。另外网络犯罪形式开始凸显,因为我们生活方式的变化,现金流量的减少,使得犯罪方式也发生了改变,现场作案减少,网络犯罪与网络暴力凸显。

五是由过度消费向简约生活转变。由原先的过度消费逐渐转变为适度消费或缩减消费,之前中国人表现出显著的物质主义价值观,疫情缩减了人们的交往状况,地位比较减弱,但是囤积心理仍然存在,百姓认为将钱存入银行最为安全。简约的生活方式会成为一种新的生活方式,将变成人们推崇的消费时尚。以上就是格局的转变,当然还有一些其他方面。

4 后灾难时代的社会心理建设策略

灾难会使我们原有的常规应对机制部分失效,新的应对方式更加考验我们的管理能力,面对更加复合性、不确定性的后疫情时代,需要我们更多地思考以下问题。

第一要加强灾难前端的社会治理,减少社会性结构紧张的负面效应。我们处在一个灾难频起、命运多舛的时代,社会流动加剧、社会变迁巨大、全球经济动荡,都会导致社会性结构的紧张,作为灾难涟漪效应的社会基础,它会加剧灾难的负效应显现。因此,我们要把管理放在前端,要加强“非战时”的社会治理与心理建设,也就是说要把心理建设工作日常化、长久化,加强科普教育、灾难教育,这些都要落实在日常生活当中。

第二就是要推进灾难过程中的心理服务,降低身心性结构紧张的减力效应。灾难导致民众出现生理性应激反应与社会性心理反应,对各类人员要开展及时有效的心理健康服务与社会心态调整,防止出现不良心理与行为的共振现象。在疫情期间心理学工作者已经有了即刻的响应,及时启动了援助工作,并深入服务到不同群体,对于稳定民心起到了非常重要的积极作用。

第三就是提升政府应急管理质量,控制不良环境诱因的启动效应。启动效应其实就是一个小小的变量,但它有可能成为导火索。在灾难中,政府应急管理会变得异常脆弱,甚至出现不堪一击的状态。人类是在灾难中学会生存的,灾难能让个体刻骨铭心,但有时也会出现对灾难的“群体失忆”现象。心理学的最近一项研究表明,失败并非成功之母。有时候特别是基层管理人员都是年轻人的情况下,在初期缺少经验的时候容易出现管理失误,引发民众不满,这种人为因素会增加社会成本与经济成本,所以更应该特别小心。

第四是加强后灾难时代的应对策略研究,衰减社会经济的滞后效应。滞后效应首当其冲的就是经济建设和社会稳定,这是各国面对的共同问题,所以联合国秘书长古特雷斯近期提出:疫情让世界面临着一场前所未有的健康危机,同时也带来了一场经济危机和人道危机,其规模和复杂性是国家层面的措施所无法应对的,世界必须果断采取协调一致的创新行动。应对这场人类危机,各国必须团结行动。

第五是后灾难时代应加强社会心理服务体系。自党的十九大提出了社会心理服务体系建设以后,心理学开始明确进入到社会治理的方阵中。疫情期间我们能明显看到心理健康和社会心理的协同作战。在后灾难时代,社会心理服务体系的重心要由个体心理服务转向民众群体心理引导,解决人类共同面临的心理挑战,因此我们心理学各方阵营要团结一致,攻克难关。

以上就是我给大家介绍的我们对于后疫情时代完善社会心理建设体系的一些想法。最后还要感谢武汉一线的心理工作者在这次疫情中发挥的重要作用!

注:2020 年6 月,由华中师范大学、中国社会心理学会、中国心理学会联合主办的“社会治理体系中的心理建设”高端学术论坛在线召开,本文系作者根据论坛中的讲话记录稿整理而成。