政策议程设置:演变、机理与“互联网+”新样态

孙峰 马旭飞

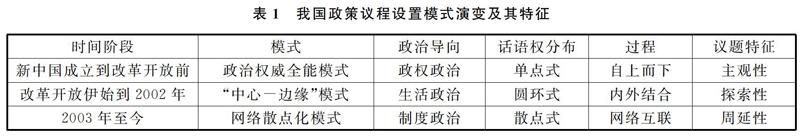

摘 要:政策议程设置是决策的首要环节,具有先导性和基础性影响。伴随新中国政治社会变迁,政策议程设置对外部环境产生适应性协变,经历了从政治权威全能模式到"中心—边缘"模式再到网络散点化模式的演变。“互联网+”时代开启了政策议程设置现代化之窗,政策议程设置的价值承载和周延性扩展,出现了虚实耦合共动、开放化、去中心化和泛在化等新表征,也面临着外溢效应加剧、误判风险和不可预见性增强的现实挑战。未来我国政策议程设置应当基于现代化价值和规则,实现共生关系分歧消解与逻辑自洽,走向动态稳定、互惠包容与责任协作。

关键词:政策议程设置;议程模式;“互联网+”;现代化

中图分类号:D035 文献标识码:A

文章编号:1008-7168(2020)01-0010-09

党的十九届四中全会强调形成科学决策机制,推进国家治理体系和治理能力现代化。现代化转型和“互联网+”时代背景下的社会问题丛生,如何筛选出“真问题”,是科学决策的首要环节,研究作为筛选机制和现代化端口的政策议程设置重要且紧迫。政策议程设置可以敏锐感知和见证我国政治社会流变[1],是政策分析最关键而困难的一步[2](p.81)。回顾新中国成立以来政策议程设置模式演变及其机理,探索其在“互联网+”背景下的新样态和未来发展趋势,有利于从“小切口”探索国家治理“大问题”、推动新时代科学决策和治理现代化。

一、新中国成立以来政策议程设置模式演变

伴随新中国成立以来的政治社会变迁,政策议程设置模式演变经历了三个阶段。

(一)新中国成立到改革开放前:政权政治导向下的政治权威全能模式

新中国成立初期,政策议程设置表现为“一主多元”的特点,“主”即政策议程设置的内源性主体——中国共产党,“多元”包括各民主党派[3]。其后,随着民主集中制不断完善,在“四个服从”(个人服从组织、少数服从多数、下级服从上级、全党服从中央)运作机制下,党的领导对于政府组织运作具有决定性影响[4]。

再后来,领袖和党的领导核心逐渐成为政策议程设置的关键创制者,掌握国家重大决策议程话语权。在该阶段,政策议程设置以夺取和巩固政权为任务,议程话语权单点式地集中于政治权威及其主观意志,属于政权政治①导向下的政治权威全能模式。

(二)改革开放伊始到2002年:生活政治导向下的“中心—边缘”模式

从改革开放伊始到20世纪80年代末,我国社会开始整体转型,政策议程设置政治权威全能模式虽然开始解构,但作为议程关键创制者的政治权威依旧可以独立、主动地挑选政策议题[5],政策议题以相对封闭的内输入形式为主。进入20世纪90年代后,经济体制改革向纵深发展,政策议程设置受效率优先、经济先行的影响,开始打破刚性政治约束,经济社会生活议题被置于优先地位,其过程也逐渐从封闭走向开放。然而,由于公众等社会力量参与渠道缺乏和路径依赖,政治权威仍然是政策议程设置的中心,但其在问题界定、备选方案酝酿等环节的控制力开始被处于议程边缘的社会力量对冲,构成生活政治导向下的“中心—边缘”模式。同时,政策议程设置尚未确定逻辑和依循路线,具有实验性和探索性特征。

(三)2003年至今:制度政治导向下的网络散点化模式

2003年是我国“网络舆论元年”,网络的开放性和信息流动从根本上改变了“中心—边缘”运作机制与结构特性[6],公众议程参与程度加深、范围扩大、频率增加,互联网技术推动下政策议题建构权呈散点式扩散,能够使用网络的个体可以在第一时间参与议程建构[7],多元参与、精英设计、草根发动、自下而上的外在动员型议程增多[8]。党的十九大后,受人类命运共同体等战略驱动,政策议题建构权向全球扩散,甚至国外舆论也会对国内议程产生影响,政策议题周延性②极大扩展,不同类型事件还经常引发叠加效应[9]。在这一阶段,除了政策议题自身之外,现代化制度建构逐渐成为决策者关注的焦点,形成制度政治导向下的网络散点化模式。

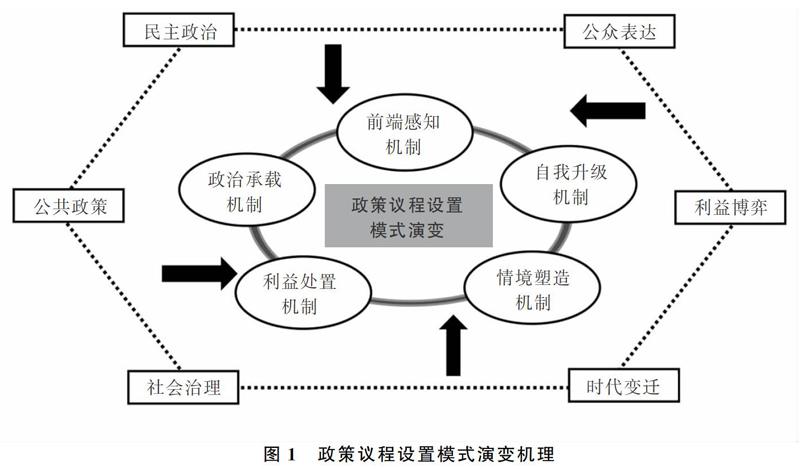

二、政策议程设置模式演变机理

政策议程设置模式演变既受外部环境驱动,更是其基于内在特质对外部环境进行的适应性协变。政策议程设置模式演变依赖前端感知机制、政治承载机制、利益处置机制、情境塑造机制和自我升级机制的协同运作(参见图1),这使其对民主政治、公共政策、社会治理、时代变迁、利益博弈和公众表达等能够敏锐感知、快速呈现和积极应变。

(一)前端感知机制:政治“守关者”和决策“过滤器”

格斯顿(Larry Geston)认为政策议程设置是“敏感的政治晴雨表”,前端感知机制能使其敏锐感知政治前沿态势,通过角色扮演的途径实现自我调整。第一,扮演政治系统“守关者”角色,感知政治输入并进行自身形态塑造。伊斯顿(David Easton)将政策议程设置视为政治输入、需求转换和流量调节的守门人[10](p.25)。通过感知公众支持和需求,政策议程设置的“守关者”角色不断调整,守关者越多,则能输入系统的需求就越多,政策议程设置也就变得更加民主[10](p.88)。第二,扮演决策“过滤器”角色,感知社会问题并随之嬗变。安德森(James Anderson)、科布(Roger Cobb)認为面对复杂庞大的社会问题,决策者精力有限,必须借助问题过滤机制保证决策质量。正因为首当其冲地直面社会问题,政策议程设置具备了前端性,也正是因为其前端性,政策议程设置能感知并随政治社会情境嬗变。

(二)政治承载机制:政治选择的前置性环节

安德森认为政策议程设置的本质是政治选择过程[11](p.99):问题界定影响备选方案选择,而不同备选方案承载着不同政治指向,占据优势地位的议程参与者会选择有利于自身的政策议程设置模式,进而使其变迁。正如沙茨切德(Elmer Schattschneider)所言,议程和备选方案的确定实际就是在塑造有利于自身的政策议程设置模式,是权力最重要的工具[12](p.68)。如网约车议程是交通问题还是民生问题?如果被界定为交通问题,议程取向就是有效地使用网络工具解决出租车行业问题;如果被界定为民生问题(很多网约车司机都将其作为谋生手段),政策议程设置取向就会变为保障就业权和基本生存生活条件,那么就要从消除就业歧视、维护民生诉求等方面切入。切入点不同,政策议程设置模式就会发生改变。另外,政策议程设置属于“弱政治”领域,由此入手既能避免政治动荡,又能科学安排变革步骤[13]。基于此优势,政策议程设置也更容易被塑造成不同模式来解决多种问题。

(三)利益处置机制:利益表达与利益综合

利益是政策的核心关切和动因[14],政策议程设置的实质是利益处理机制,公共政策模式取决于哪些问题和建议首先出现,而其他则不被重视这一事实[15](p.3)。从政策视角看,政策议程设置承担着将不同利益输入到决策视野的任务;从政治行为视角看,政策议程设置作为政治选择的载体,最终也要落脚于利益问题,即通过某项政策让特定政治群体占有某项利益[16](p.123)。政策议程设置在处置利益关系时,会根据利益关系改变而发生模式变迁,这种利益处置机制主要包括利益表达与综合两方面。政策议程设置通过公众利益表达感知其利益诉求,进而在政策共同体博弈中实现利益综合,确认并形成最终的内容与模式。

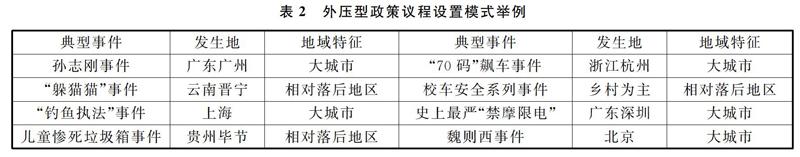

(四)情境塑造机制:地域特质塑造议程设置模式

政策议程设置与地域情境深度融合,地域特质可以影响甚至塑造政策议程的设置模式。通过对近些年的热点议程进行研究发现:大城市和相对落后地區社会矛盾突出,政策议程设置多为外部力量推动,形成议程的“外压型模式”(参见表2);反之,社会矛盾不显著地区的突发事件等议程导火索相对较少,政策议程设置以决策者主动建构议程的“内生型模式”为主,如地方政府根据本地财政预算推动相应治理议题等。虽然网络时代地域界线正逐渐被打破,但政策议程设置的地域情境塑造机制依旧存在。任何问题都是在某一区域内首先或集中爆发,然后再突破地域限制进行扩散,其产生、发展与变迁带有地域特色,事件发生地对政策议程设置模式具有原生性影响。

(五)自我升级机制:开放系统下逐渐上升态势

政策议程设置的自我升级机制是其模式变迁的内生动力。自我升级机制以开放性和资源流动为前提,实质是不断改进的过程。一方面,政策议程设置与外部环境没有清晰的界线,并且随着网络技术和政治发展而更加开放——互联网极大地提升了信息流转速度,民主、法治、公平等现代化价值不断增加,政策议程设置自我升级速度加快。另一方面,辛克莱尔(Barbara Sinclair)认为政策议程设置如同一个“金字塔”,为数不多却又非常重要的问题被置于塔尖,通往塔基的是数量逐级增加而重要程度不断降低的问题[17](p.51),“金字塔”中的问题随环境和决策者注意力的改变而淡出或变得更加重要。政策问题的流动性避免了结构化,使政策议程设置模式保持了变迁的可能性。

三、基于“互联网+”的政策议程设置现代化及其特点

(一)从“+互联网”到“互联网+”的时代转型

1.互联网战略高度提升,从技术应用高度提升到国家发展高度。“+互联网”阶段以彰显网络工具理性为主,互联网是实现目标的技术手段,其影响国家和社会治理的价值理性并不突出。2015年“互联网+”国家战略首次提到,互联网工具理性的扩张产生了价值理性转变。“互联网+”战略通过对生产方式、价值观念和传统秩序的重塑,推动了法治、公平、正义等现代化观念传播,政策议程设置不仅在技术应用等方面更加高效科学化,也拥有了逐渐开放、公正、民主的公共领域。

2.互联网属性形态发生变化,从媒体属性为主转变为社会属性与媒体属性兼顾,且社会属性更加引人注目。我国网络社会萌动是从互联网的媒体属性开始的,当时互联网主要扮演信息传递的商业化媒体角色,与政治社会融合不深。随着技术和观念进步,借助移动终端、社会化媒体和大数据,互联网的社会属性逐渐崛起。一是移动终端重新定义了信息生产、传播与利用模式。我国移动终端使用比例从2007年的24%提升到2018年的98.6%[18],“受传一体”信息流动模式更容易引起共鸣,深刻改变了公共话语权结构。二是互联网从商业化门户网站转变为社会化媒体[19],通过对社交关系和社会空间的利用,体现出强烈的社会属性。三是大数据成为决策资源的富矿和利剑,信息数据计量单位从“G”“T”增加到“P”“E”“Z”“Y”③,政府治理、公共决策和公民行动更加重视证据和数据利用。

(二)“互联网+”时代政策议程设置现代化表征

亨廷顿(Samuel Huntington)认为现代化包括合法化、大众参与和结构合理化等内涵。在网络技术及其带来的价值变革驱动下,政策议程设置在合法性基础、公众参与、格局结构等方面产生了新的现实表征,正逐渐开启现代化之窗。

1.政策议题价值承载和周延性增加。梅特卡夫定律(Metcalfes Law)认为网络节点用户是网络价值的基础,随着节点数量增加,网络价值呈现出与节点平方成正比的几何级数增长态势。我国网民由1997年的62万人激增至2018年的8.3亿人[20],政策议程设置网络节点用户数量猛增,其所承载的价值呈几何倍数急剧增长;同时,在互联互通的网络体系中,政策议题相互关联牵制,周延性和深度极大增加和扩展。正如安德森(Chris Anderson)所言,与其说互联网引发的是技术革命,不如说是一场价值革命,政策议程设置价值承载和周延性增加,会带来法治、民主、参与等价值理念变革,继而在更深程度上强化自身现代化的合法性基础。

2.政策议程设置虚实耦合共动增强。当今虚拟社会与现实社会已从“互动”变为“共动”,虚实共动增强带来了政策议程设置新的耦合效应。一是社会问题转移效应,即现实社会中一些由于各种原因未能显现的问题,可能会转移到虚拟社会中爆发;二是危机事件演进效应,即现实社会危机事件演进可能是缓慢、小规模的,但虚拟社会可以是快速爆发或消失的;三是焦点问题变异效应,即虚拟社会中议程参与主体范围更广、程度更深、利益关系更复杂,捉摸不定的网络舆论很可能带来焦点问题变异,导致虚拟社会认知与现实社会预期大相径庭;四是问题溢出效应,即虚拟社会成员对同一问题大范围讨论会产生舆论共振,使问题溢出原有边界[21]。

3.政策议程信息格局开放化。信息格局能影响甚至塑造政策议程设置形态。在传统政策议程信息格局中,报纸、广播、电视是主要媒介,既是信息传递者也是党政喉舌,政治属性突出,但多为单向度信息传达。“互联网+”时代政策议程信息格局已然改变:政府从信息独占变为开放共享;媒体议程话语权逐渐强大;公众信息传播能力增强;信息格局呈现金字塔状。处于金字塔顶层的是政府等公共部门发布的权威、专业的高质量信息;中间层的是报纸、电视、门户网站等新闻媒体发布的信息,既兼顾政治权威性,也具有新闻的灵活、及时性等特点;基层的是来自论坛、社交软件等自媒体信息,互动性最强、数量最多。金字塔格局既能保证信息开放流动,也有利于议程信息结构优化和分层治理。

4.政策议题网络去中心化。网络社会中的政策议题具有流动性、可变性和碎片化特点,以决策者为中心的议题网络逐渐解构,不同问题进入决策视野的可能性趋于平等。“互联网+”时代互联互通,不同议程参与者分散于政策议题网络的各个角落,但会因为共同的关注、知识背景、经历等聚合成多个共同体,继而形成多中心分享议程话语权力的结构形态。尼葛洛庞帝(Nicholas Negroponte)认为,由于数字化的世界和年轻化的公民,分权心态正弥漫于整个社会之中[22](p.270)。政策议程话语分权表现为两方面:一是决策者与受众的议程参与都表现出去中心化特征;二是议程话语权体系转型,不仅有整体结构转换,还有网络冲击问题界定、政策企业家撬动政策之窗等局部突破。

5.政策议程设置泛在化。维瑟(Mark Weiser)指出“泛在”意为广泛存在的网络。电子设备成为器官的延伸,人类和设备、设備与设备、人类和服务之间都在建立广泛的联系[23],移动网络和物联网推动政策议程设置进入泛在化时代。一方面,移动网络使公众随时随地“议程在线”,符合政策议题界定条件的任何问题都可以被及时推送到决策视野中。另一方面,物联网是网络社会的未来趋势,物物相连对政策议程设置影响深远:组织机构方面,政策议程机构会根据物联网变化进行调整;行动过程方面,物联网将议程参与者置身于万物相连的紧密网络中,任何议题都变得与自身息息相关;价值观念方面,在全网成员监督下,只有客观、理性、科学和公正的参与者才能赢得议程话语权。

四、“互联网+”时代政策议程设置的挑战与治理

(一)“互联网+”时代政策议程设置的新挑战

1.“外溢效应”加剧议题指向的不确定性。金登(John Kingdon)认为,第一次政策之窗的成功开启会产生极大外溢效应[15](p.223),并且会一直蔓延到无可外溢,或者相似领域都已经有所涉及,这加剧了议题指向的不确定性。首先,与孤立封闭的传统社会相比,“互联网+”时代万物互联互通、复杂多变,偶发因素日益增多,政策之窗外溢可能性增加且难以预测,对决策者的判断力形成考验。其次,外溢过程中的利益博弈变幻莫测。沃克(Jack Walker)认为外溢过程蕴含相似的潜在利益,不同议程参与者会为追逐相似利益而产生冲突,影响议程走向。再次,外溢过程中确立的新原则冲击了旧有联盟秩序,容易引起双方矛盾,同时新联盟需要通过政策学习或迁移才能开展行动,而该过程也具有不确定性。最后,随着时间推移,外溢效应带来的政策执行会暴露很多问题,可能引发对先前决策的质疑,导致不稳定。

2.政策之窗开启的随机性,增加了议程参与者误判的风险。政策之窗开启依赖多因素耦合,当任何一个因素取决于机会,便可能带来整个过程的随机性。“互联网+”时代,部分议程参与者会利用互联网“煽动民意”,导致许多“出乎意料”的议题随机进入政府议程,甚至直接开启政策之窗。金登(John Kingdon)认为议程参与者观察、直觉和判断是政策之窗开启的重要人为因素,随机性会干扰议程参与者的判断,技术娴熟、经验丰富的专业人士甚至也可能为此产生分歧。网络舆论真假难辨,有时网民会不知情地成为“错误的大多数”,增加了议程参与者的判断难度和失误风险。

3.“外围媒介”崛起,增强了议程结果的不可预见性。网络舆论本就难以预测,“外围媒介”更是如此,它们凭借独特影响力甚至可以直接开启政策之窗。比如在“帝吧出征Facebook”事件④中,贴吧使网络爱国主义等议题一夜间收获全球注意力;又如2016年山东疫苗案中,一批医疗、科普类自媒体成为值得信赖的信息源;再如“魏则西事件”“雷洋案”中,知乎成为推动议程发展的核心媒体。尽管贴吧、知乎等都是非主流的“外围媒介”,但却以其专业定位、科学知识、实际经验等优势,在特定议题上占据了议程话语权。不过,“外围媒介”运行难以依据主流规则预测,这使政策议程设置陷入两难困境:纵然他们有权打开一扇政策之窗,但仍需要在开启插销之前考虑这是否会产生不利的棘手事件[15](p.224)。

(二)“互联网+”时代政策议程设置挑战的治理

1.掌握政策周期律,改变决策模式,降低外溢风险和不确定性。一方面,政策之窗开启存在“时间周期表”:工作提案、预算编制、立法更新等常规议程,会依据固定时间周期开启政策之窗;有的议题周期性不明显,但依旧有迹可循,比如政治体制改革虽然时间安排并不精确,但长期看,其政策窗口类似“钟摆”,在开放与保守、改革与沉寂之间规律性摆动,掌握政策周期律有利于把握政策议题的走向。另一方面,决策者应改变决策模式,提高政策议程周延性和系统性,通过加强配套、政策转移、合并决策等方式尽可能全面、彻底地解决相似问题,避免政策之窗无序外溢。

2.设置制度化约束条件,减少政策之窗的随机性。政策之窗开启具有偶然性,但并不意味着整个过程就是“掷骰子”,各种约束条件(预算、公众接受度、资源分配等)都能可控地构建政策之窗[15](p.228)。比如我国定期召开人民代表大会和政治协商会议的制度,实际就是在改变议程进度:政策企业家会利用“两会”这一最佳时机,按照会期安排决定何时打开政策之窗。另外,通过财政预算改变决策焦点也是常用的约束手段,还有政府人事变更、机构改革等其他方式,都可以约束和控制政策之窗的开启。

3.强化媒体法治化和信息把关,增加政策之窗的可预见性。一方面,提升媒体运作法治化水平,遏制网络暴力和极端舆情爆发。比如2017年《中华人民共和国网络安全法》和《互联网跟帖评论服务管理规定》正式生效,非实名认证的用户不能评论和跟帖,有效减少了非理性言论。不过,面对日新月异的网络社会,上述法律规定依旧不够细化且略显滞后,应继续立法和完善法律配套,建立完备的法制体系。另一方面,要增强政策议程信息质量。一是优化信息把关机构设置,加快完善网信办等机构建设,明确其权力清单、责任清单、能力清单和有效清单;二是培养具有专业知识和理性思维的网络政策企业家,增加其信息传播引导力,间接提高政策之窗开启的可预见性。

五、我国政策议程设置的未来发展

“互联网+”撬动了政策议程设置现代化之窗,转型中的政策议程设置面临着新旧交替带来的逻辑分歧。我国政策议程设置的未来发展,应当遵循现代化价值和规则,消除共生关系分歧以实现逻辑自洽,最终完成与现代社会的融合发展。

(一)政策议程设置发展的潜在逻辑分歧

1.价值偏好与情境偏好的分歧。政策议程设置的价值偏好代表了参与者的真实想法,相对稳定;而情境偏好则为某一个时刻注意力的焦点,受外界影响大。网络时代决策情境复杂多变,政策议程设置变化与其说是价值取向改变,不如说是“对情境暗示的异常灵敏性”[24](p.11)。“互联网+”时代政策议程设置价值偏好和情境偏好的影响力难分伯仲,面对相似问题,可能会出现截然不同的结果,其本质或许并非公众与决策者价值偏好改变,而仅是注意力焦点上的差异。

2.技术决定论与社会决定论的分歧。技术决定论认为,技术是政策议程设置发展唯一的内生动力[25](p.35),并且能预测在未来社会,民主等现代化价值就是内嵌在网络技术中改变政策议程设置的。不过,技术决定论因将政策议程设置描述得过于简单而受到社会决定论的抨击。社会决定论认为,社会塑造技术。芒福德(Lewis Mumford)甚至认为技术对政策议程设置并不重要,重构技术产生的社会基础,技术便会因之而变。但在“互联网+”技术日新月异的今天,忽略技术多重属性及其改变政策议程设置的能力显然不可取。

3.制度效应与注意力效应的分歧。制度效应与注意力⑤之争的焦点是政策议题如何扩张,是常态化制度与多变的注意力之间的较量。随着政府机构制度日趋完善,政策议程设置的制度效应逐渐显现,转瞬即逝的问题都可能留下制度遗产推动议程设置[26]。制度效应能维持长期政策效果,是一种积极的议题扩张模式。与之对应的模式被称为“沙特施耐德式动员”,是对现状不满的反对者试图扩大冲突范围的结果,议程反对者依赖吸引公众对现有政策议程的恐惧、怀疑甚至批评的注意力,而不是对议题的热情和支持,这会破坏政策议程设置的长期制度效应。

4.冲突变革与协调合作的分歧。现代化对传统政策议程设置的冲击,是从社会角色分层开始的,既包括传统角色调整,也包括新角色产生。随着现代化进程的深入,角色分化与竞争逐渐加剧,当大量角色不断集合形成组织,冲突就演化成不同力量的对抗与博弈,使整个政策议程设置陷入分裂状态,冲突变革还是协调合作甚至成为政治问题。冲突变革深刻而彻底,但存在议程失控风险;协调合作能渐进地推动议程,但缓慢而保守。在现代化建设快速推进的当下,何种进路更有利于政策议程设置发展仍存争议。

(二)政策议程设置分歧弥合与未来样态

1.理性对冲偏好——走向理性化、知识化的政策议程设置。政策议程设置的新型信任模式(对象征标志和知识的信任)体现了理性决策特征,而理性是偏好的对立面。人们不再倾向于在经验或偏好的基础上进行选择,一是因为经验未必科学;二是因为偏好未必能反映真正想法——价值偏好不一定正确,情境偏好会因时而变,并且不同偏好间还存在难以调和的矛盾。理性决策可以弥补偏好的不足,不过并不能完全排除偏好的影响,只是借助符号和知识的力量,将偏好的不确定性和偏好间的矛盾降到可控状态。

2.技术化的社会和社会化的技术——技术价值和社会价值共同驱动的政策议程设置。政策议程设置中技术价值和社会价值已经难以分开,如温纳(Langdon Winner)所说,技术是建构社会秩序的手段,社会秩序同时又提供了引导技术的可能性。政策议程设置发展除了确保政治和社会实践的正确性之外,还依赖于隐藏的技术支撑,并且不同技术都有各自安排,比如微博、微信、论坛、知乎等媒体,因其自身技术特征差异而发挥不同作用。芬伯格(Andrew Feenberg)找到了技术和社会分歧的消解路径,就是民主理性,即用积极的人类干预改变技术在实践中的工作方式。实际上我国已有很多案例都体现出技术引发议题,并在社会影响下推动决策的发展趋势,比如政府通过对大数据技术的管理使之能更好地服务于社会治理和科学决策。

3.间断与均衡共存——趋向动态稳定的政策议程设置。政策议题扩散的制度效应强调体制力量。在公众热情和支持度高时,政策共同体会积极推动议程渐进,新机构也会出现,政策次级系统建立;公众热情减弱时,政策次级系统中的机构仍然会继续运作,政策议程整体进入均衡模式。但鲍姆加特纳(Frank Baumgartner)和琼斯(Bryan Jones)发现,这种均衡可能在不经意间崩溃。尤其是“互联网+”时代,不确定的公众注意力在政策议程中的作用越来越大,沙特施耐德式动员依旧存在。因此,政策议程设置间断与均衡共存将是常态,相对稳定的均衡时期总会被间断爆发的议题所打断,并且为接下来一段相对稳定的时期奠定基础。不管两种议题扩张模式怎样切换,政策议程设置总体上趋向动态稳定。

4.多层次协商合作——走向互惠包容、责任协作的政策议程设置。政策议程设置旨在实现不同角色和谐共存,化解冲突与走向协作是必然趋势,尤其是在社会转型和维稳背景下,更需要通过建立互惠包容与责任协作的多层次协商合作,实现个人偏好向公共利益的转化。这种政策议程设置多层次协商合作机制包括四个层面:一是目标层,建立科学的目标管理体系,使不同议程参与者形成思想共识;二是信任层,建立并维护议程参与者的信任关系;三是文化层,整合不同文化,增强其互动的规范性,实现对文化差异的有效管理;四是知识层,通过相互学习增加知识共享,形成对议程协作的正确理解和默契行动。

注释:

①参见林尚立:《当代中国政治形态研究》,天津人民出版社2000年版。根据马克思社会形态学说,政治形态可以分为政权政治、生活政治和制度政治。政权政治形态国家核心任务是夺取和巩固政权;生活政治形态指政治向社会生活化扩展;制度政治形态是對生活政治价值、结构功能等进行制度建构。

②参见柴生秦:《论周延性规则的普遍适用性》,《西北大学学报(哲学社会科学版)》2004年第4期。周延性是逻辑学中的概念,体现了某一命题对相应概念外延的反映程度。在互联互通的网络社会,某一政策议题往往会反映出很多相关问题,并且这些相关问题也可能会进入决策视野。

③参见吴方主编:《大学计算机应用基础》,北京理工大学出版社2016年版。G、T、P、E、Z、Y是从小到大的数据计量单位,1Y=1024Z=(1024) 2E=(1024) 3P=(1024) 4T=(1024) 5G=(1024) 6M=(1024) 7K字节。

④“帝吧出征Facebook”事件是指百度“李毅吧”(被称为D8,即帝吧,约有2000万成员,多是年轻群体)成员于2016年1月20日晚在三立新闻、苹果日报等的Facebook主页大规模刷屏、刷表情包,其目的是反对台湾独立,http://ent.uninf.com/20160121/3450_5K5163.shtml,20160112。

⑤参见鲍姆加特纳、琼斯:《美国政治中的议程与不稳定性》,曹堂哲等译,北京大学出版社2011年版。制度效应指人们根据制度规定开展活动,制度具有维持长期稳定的效应;琼斯认为注意力是一种机制,通过问题的突出特征被带入决策制定机构。

参考文献:

[1]骆苗,毛寿龙.理解政策变迁过程:三重路径的分析[J].天津行政学院学报,2017,(2).

[2]陈振明.公共政策学[M].北京:中国人民大学出版社,2004.

[3]赵丽萍.政策议程设置模式的嬗变——1954~1966年中国政治变迁的一项研究[D].上海:复旦大学学位论文,2008.

[4]孔繁斌,向玉琼.新中国成立70年来政策议程设置的嬗变:政治逻辑及其阐释[J].行政论坛,2019,(5).

[5]赵静,薛澜.回应式议程设置模式——基于中国公共政策转型一类案例的分析[J].政治学研究,2017,(3).

[6]杨嵘均.网络虚拟社群对政治文化与政治生态的影响及其治理[J].学术月刊,2017,(5).

[7]魏淑艳,孙峰.政策议题建构现代化的驱动逻辑与实现路径[J].理论探讨,2018,(3).

[8]王绍光.中国公共政策议程设置的模式[J].中国社会科学,2006,(5).

[9]黄扬,李伟权.网络舆情推动下的网约车规制政策变迁逻辑——基于多源流理论的案例分析[J].情报杂志,2018,(8).

[10][美]戴维·伊斯顿.政治生活的系统分析[M].王浦劬.北京:人民出版社,2012.

[11][美]詹姆斯·安德森.公共政策制定(第五版)[M].谢明,等.北京:中国人民大学出版社,2009.

[12]Elmer S. The SemiSovereign People[M].New York:Holt,Rinehart and Winston,Inc.,1960.

[13]张康之,向玉琼.网络空间中的政策问题建构[J].中国社会科学,2015,(2).

[14]许玉镇,王颖.民生政策形成中利益相关者有序参与问题研究——基于协商民主的视角[J].政治学研究,2015,(1).

[15][美]约翰·金登.议程、备选方案与公共政策(第二版)[M].丁煌,方兴.北京:中国人民大学出版社,2004.

[16][美]戴维·伊斯顿.政治体系——政治学状况研究[M].马清槐.北京:商务印书馆,1993.

[17]Barbara S. The Transformation of the US Senate[M]. Baltimore:Johns Hopkins University Press,1989.

[18]第43次中国互联网络发展状况统计报告[DB/OL].http://www.cac.gov.cn/201902/28/c_1124175677.htm,20190228.

[19]彭兰.社会化媒体、移动终端和大数据:影响新闻生产的新技术因素[J].新闻界,2012,(16).

[20]国家统计局.新中国成立70周年经济社会发展成就报告[DB/OL].http://www.sohu.com/a/333520328_258858,20190813.

[21]刘冰玉,凌昊莹.从社会学视角探讨网络媒介环境中群体性事件的舆情变异[J].现代传播,2012,(9).

[22][美]尼葛洛庞帝.数字化生存[M].胡泳,范海燕.海口:海南出版社,1997.

[23]马化腾.对互联网未来的七个思考[DB/OL].http://finance.china.com.cn/roll/20131126/2000805.shtml,20130611.

[24]Iyengar S. Is Anyone Possible?How Television Frames Political Issues[M].Chicago:University of Chicago Press,1991.

[25]Jeffrey O. Technology and Politics[M]. Durham:Duke University Press,1988.

[26]Downs A. Up and Down with Ecology:The Issue Attention Cycle[J].Public Interest,1972,(1).

[責任编辑:李 堃]