岩溶槽谷区坡耕地利用的时空演变特征及驱动机制

王 权,李阳兵,胡先培,李珊珊,陈 会

(贵州师范大学地理与环境科学学院,贵州 贵阳 550025)

当前中国处于由农业社会向工业社会和高度城乡一体化过渡的高速发展时期,农业用地正经历传统粗放农耕向现代农业的转变[1]。21世纪以来,以人地关系耦合协调发展为核心的土地利用/土地覆被变化(LUCC)环境动态监测与模拟成为土地变化科学(land change science, LCS)的新热点[2]。我国西南岩溶地区山地多平地少[3],坡耕地作为人民生产生活的主要物质来源,在不同历史背景下形成了具有明显时空差异的农业景观格局[4]。

由于自然环境条件和人文活动的影响,岩溶山区生态环境脆弱性高,易发生以石漠化现象和土地退化为主要表现形式的生态环境问题。在高人口增长承载压力条件下岩溶地区坡耕地利用的初始入渗率和稳定入渗率都显著小于其他土地利用类型[5],从而导致岩溶地区坡耕地易退化为以裸岩为主的石漠化覆被类型。21世纪初期石漠化现象最为严重的贵州省,在不同岩溶山地区域相继实施综合石漠化治理、退耕还林还草、封山育林等一系列生态保护工程,近年来林地面积增加,坡耕地面积呈收缩状态[6]。已有对西南岩溶山地坡耕地的研究主要集中于分析坡耕地水土流失与岩溶石漠化的关系和综合石漠化治理[7-8]、各项生态工程实施对坡耕地利用方式的影响[9]、坡耕地表层土壤空间变异特征[10]以及坡耕地利用对生态服务功能效应评价[11]等方面,缺少从时间和空间尺度上探讨岩溶槽谷区在空间上以山-槽交替出现的典型地貌的坡耕地时空分布及其影响机制研究。

岩溶槽谷区地形地貌复杂,地形起伏多变,高差大,地貌单元呈北东向组合排列,连续的褶皱构造,山-槽在地形地貌上交替出现和地形分异明显导致槽谷区平地少坡地多,优质耕地资源较为缺乏[12]。槽谷区作为受自身地理要素限制的典型山地,探究其坡耕地空间分布特征对合理利用坡耕地资源和协调生态环境平衡具有重要意义。为此,选取具有代表性的贵州省德江县、沿河县和印江县3县交界处的西、中和东部3条槽谷为研究对象,揭示在我国快速城镇化和工业化的社会经济大发展背景下的槽谷区坡耕地时空分布特征及其驱动机制,从而掌握岩溶槽谷区坡耕地资源时空演变规律及其影响因素,为岩溶槽谷山区土地规划、土地管理和生态修复等提供科学参考。

1 研究区概况

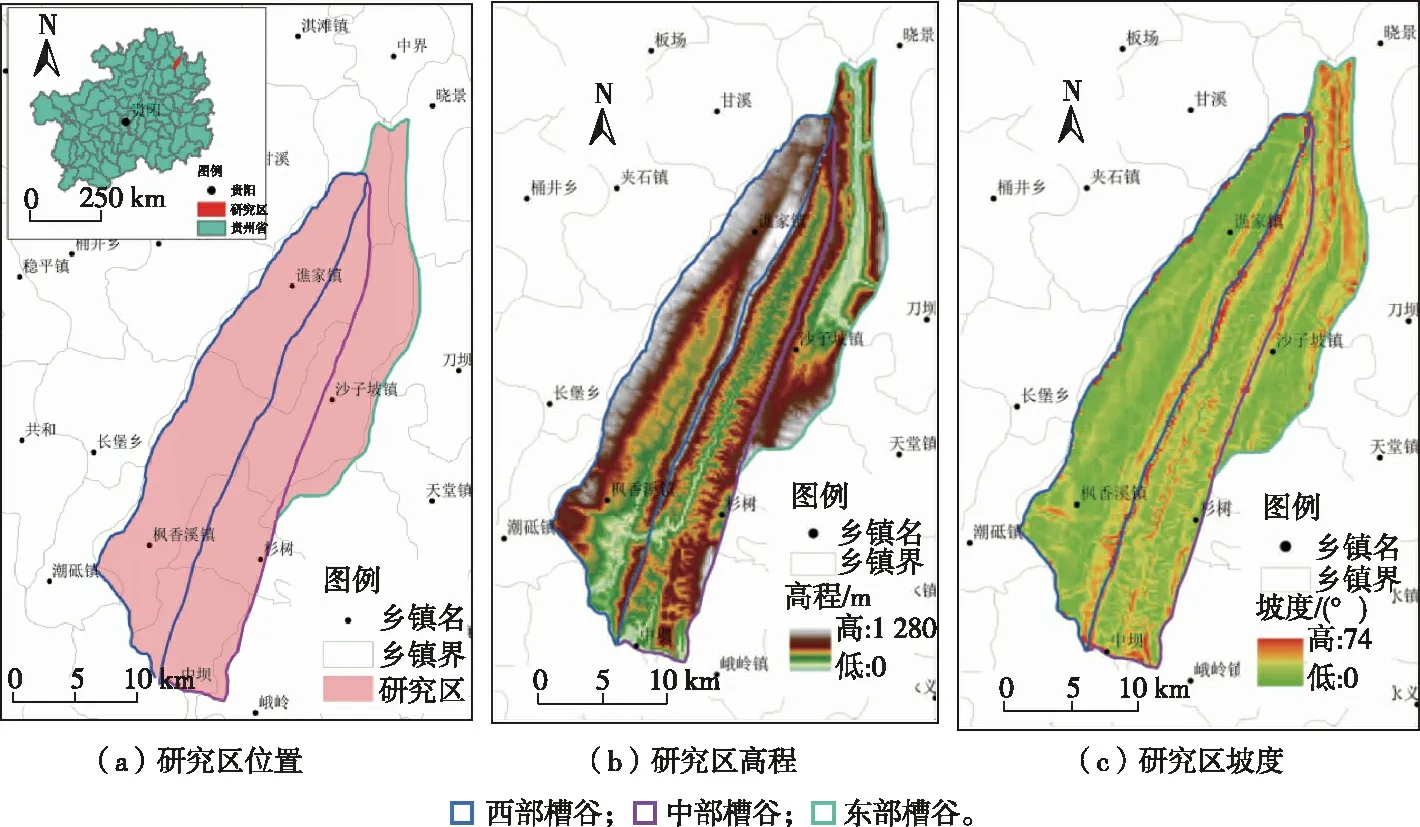

研究区位于贵州省德江县、沿河县和印江县3县交界处的西部、中部和东部3条槽谷。西部槽谷位于枫香溪镇和谯家镇,中部槽谷位于杉树镇,东部槽谷位于沙子坡镇(图1)。

图1 研究区位置及地貌

3条槽谷呈北东向排列组合,地形空间分布上背斜呈山,向斜呈谷。每条槽谷分别由中间谷地和两侧坡面构成,山-槽梳状紧密褶皱交替出现。西部槽谷长为38.96 km,宽为7.29 km,平均海拔为760 m,平均坡度为12°;中部槽谷长为42.85 km,宽为3.90 km,平均海拔为880 m,平均坡度为16°;东部槽长为3.257 km,宽为4.86 km,平均海拔为680 m,平均坡度为17°。研究区总面积为503.39 km2,其中西部槽谷区耕地面积为71.81 km2,人口为8.4万,生产总值为8 560万元,人均纯收入为1 867元;中部槽谷耕地面积为51.89 km2,人口为2.53万,生产总值为4 204万元,人均纯收入为1 580元;东部槽谷耕地面积为34.41 km2,人口为2.63万,生产总值为5 321万元,人均纯收入为1 680元。研究区属亚热带和暖温带季风山地气候区,年平均气温为15 ℃,年平均降水量为1 200 mm。

2 材料与方法

2.1 数据来源与处理

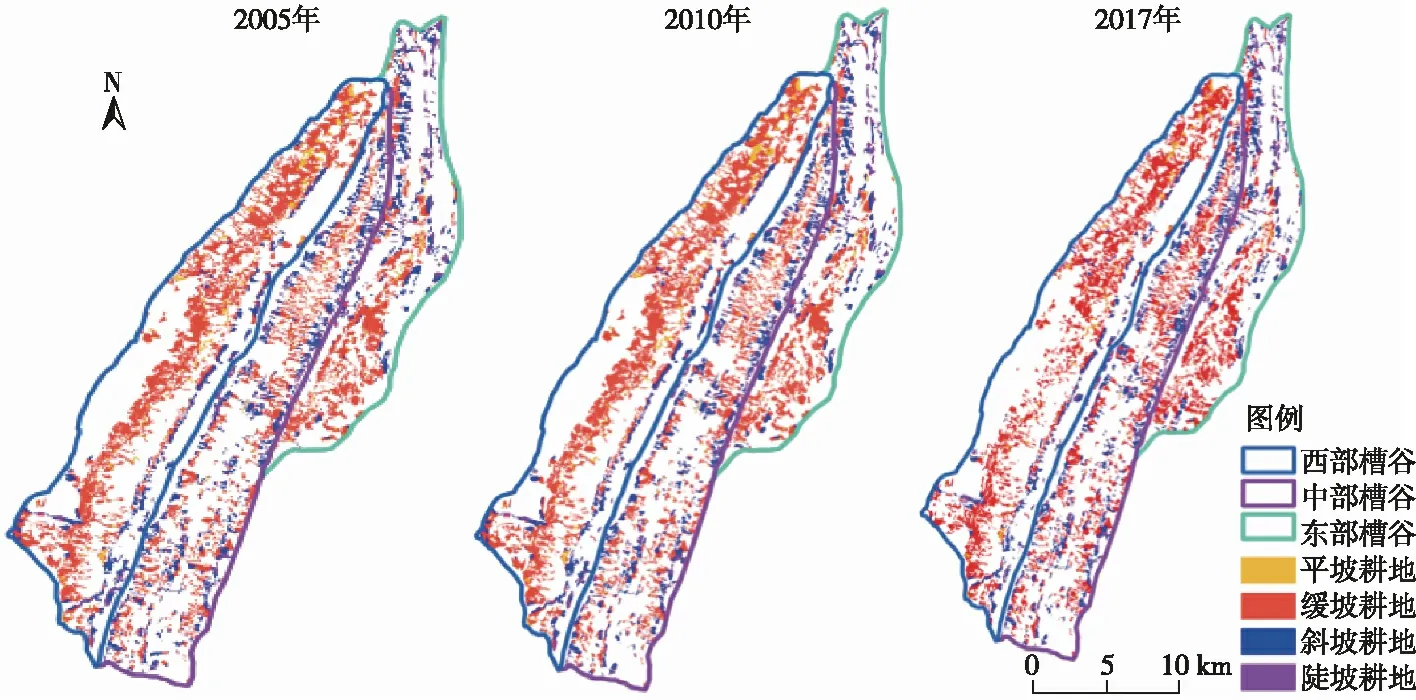

采用2005、2010和2017年3期Google Earth 0.53 m的高清遥感影像为数据源,运用Erdas imagine 9.0软件对影像进行几何校正。在此基础上将数据配准误差控制在0.5个像元内,结合ArcGIS 10.2软件采用人工目视解译得到2005、2010和2017年土地利用矢量数据,再经过拓扑检查与修改处理,并参照GB/T 21010—2017《土地利用现状分类》将研究区分为灌木林地、农村居民用地、山地旱地、水田、水域、沟渠、道路、城镇用地、工矿用地、有林地、草地、裸露岩地、茶园、撂荒地和经果林15种土地利用类型。槽谷区数字高程模型(DEM)来源于ASTER GDEM数据,采用ArcGIS 10.2软件处理得到研究区坡度数据,根据坡度数据分别提取2005、2010和2017年不同坡度耕地,从而得到槽谷区坡耕地分布图(图2)。

图2 岩溶槽谷区坡耕地分布Fig.2 The distribution of slope cultivated land in karst trough valley area

2.2 研究方法

2.2.1缓冲区分析

分析坡耕地在农村居民点和4级以上道路不同层次缓冲带的分布变化。结合研究区实际情况,将距农村居民点距离分为≤100、>100~300、>300~600、>600~900和>900 m,将距道路距离分为≤100、>100~500、>500~1 000、>1 000~2 000和>2 000 m,形成2005、2010和2017年农村居民点和道路5个缓冲带的土地利用现状图,再进行叠加分析,通过相关模型指标计算,分析研究区坡耕地在不同缓冲带的空间演变规律。

2.2.2坡耕地数量动态变化指标

参照文献[13],根据研究区实际特征将坡耕地定义为平坡耕地(0~5°)、缓坡耕地(>5~15°)、斜坡耕地(>15~25°)和陡坡耕地(>25°)4个等级。坡耕地动态变化率计算公式为

(1)

式(1)中,Ki为研究时段坡耕地等级i的年动态变化率,%·a-1;ΔSi,j为研究时段初期和末期坡耕地i与其他坡耕地利用类型j相互转化后的变化面积,km2;Si为第i类坡耕地面积,km2;t1和t2分别为研究时段初期和末期,a。

2.2.3坡耕地利用转移指标

利用土地利用转移矩阵表征坡耕地转型动态变化特征。土地利用转移矩阵能很好地反映各种土地利用类型之间转换的动态状况,可以用来刻画一定区域土地利用变化和转型时空转变的方向以及各土地利用类型的来源和组成[14],其数学模型为

(2)

式(2)中,S为坡耕地利用面积,km2;n为坡耕地利用类型数;i、j分别为研究期初与研究期末坡耕地利用类型。

3 结果与分析

3.1 岩溶槽谷区坡耕地数量结构

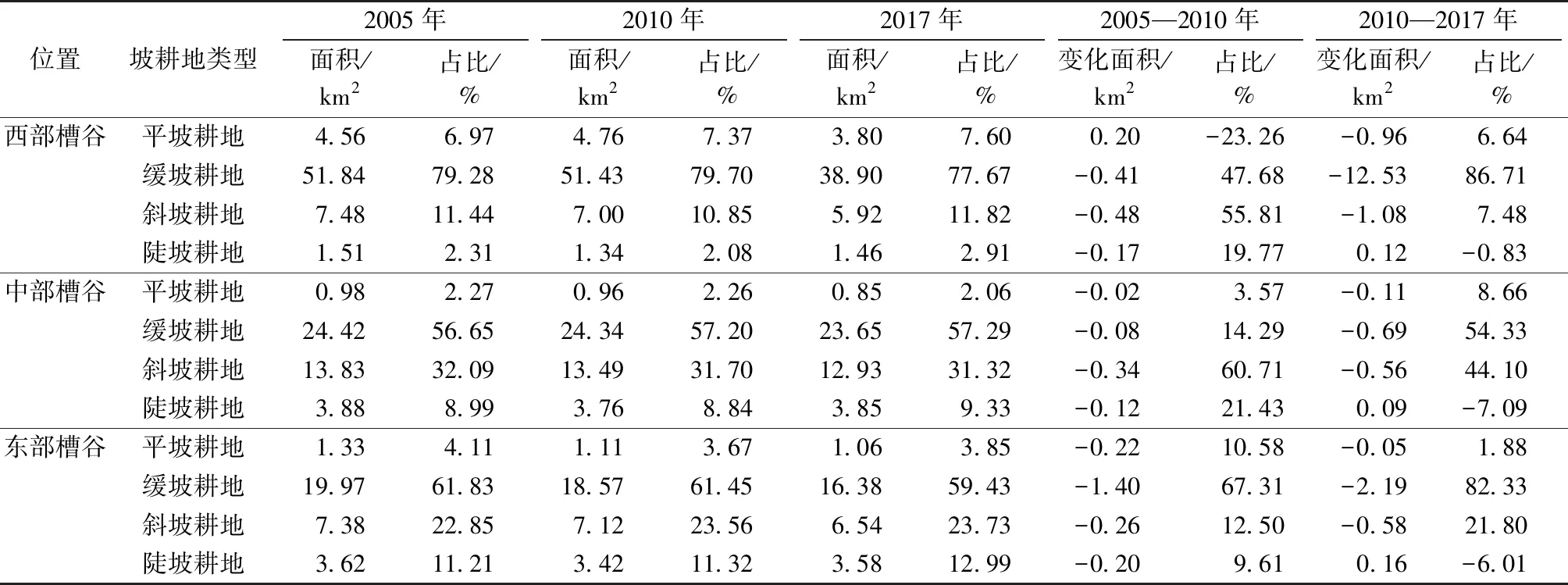

不同岩溶槽谷区坡耕地数量的时序演变有所差异。由表1可知,2005—2017年西、中和东部槽谷区坡耕地利用以缓坡耕地和斜坡耕地为主,其次为平坡耕地和陡坡耕地。2005—2010年西、中部槽谷斜坡耕地面积变化最明显,其面积变化分别为-0.47 和0.34 km2;东部槽谷缓坡耕地面积变化最明显,其面积变化为-1.39 km2。2010—2017年西、中、东部槽谷面积变化最明显的是缓坡耕地,其最大面积变化分别为-12.54、-0.69和-2.19 km2。由此可见,近年来贵州省实施石漠化综合治理、退耕还林、封山育林防护林等生态工程,以及城乡一体化和乡村农业结构调整,使得西、中和东部槽谷区坡耕地面积均呈减少趋势。

表1 2005-2017年岩溶槽谷区坡耕地数量变化

Table 1 The quantity change of slope cultivated land in karst trough valley area from 2005 to 2017

位置坡耕地类型2005年2010年2017年2005—2010年2010—2017年面积/km2占比/%面积/km2占比/%面积/km2占比/%变化面积/km2占比/%变化面积/km2占比/%西部槽谷平坡耕地4.566.974.767.373.807.600.20-23.26-0.966.64缓坡耕地51.8479.2851.4379.7038.9077.67-0.4147.68-12.5386.71斜坡耕地7.4811.447.0010.855.9211.82-0.4855.81-1.087.48陡坡耕地1.512.311.342.081.462.91-0.1719.770.12-0.83中部槽谷平坡耕地0.982.270.962.260.852.06-0.023.57-0.118.66缓坡耕地24.4256.6524.3457.2023.6557.29-0.0814.29-0.6954.33斜坡耕地13.8332.0913.4931.7012.9331.32-0.3460.71-0.5644.10陡坡耕地3.888.993.768.843.859.33-0.1221.430.09-7.09东部槽谷平坡耕地1.334.111.113.671.063.85-0.2210.58-0.051.88缓坡耕地19.9761.8318.5761.4516.3859.43-1.4067.31-2.1982.33斜坡耕地7.3822.857.1223.566.5423.73-0.2612.50-0.5821.80陡坡耕地3.6211.213.4211.323.5812.99-0.209.610.16-6.01

3.2 岩溶槽谷区坡耕地利用与距居民点和道路距离的关系

3.2.1坡耕地利用与距居民点距离的关系

由表2可知,2005—2010年西、中、东部槽谷距居民点不同距离的平坡耕地面积相对稳定,而缓坡耕地、斜坡耕地和陡坡耕地面积变化随距居民点距离变化差异明显。

表2 岩溶槽谷区距居民点不同距离的坡耕地数量变化

Table 2 The quantity change of slope cultivated land with different buffer distance from residential areas in karst trough valley area

2005—2010年西部槽谷平坡耕地随距居民点距离增加,其面积变化呈现先减少后增加趋势,缓坡耕地面积变化随距居民点距离增加呈先减少后增加再减少趋势,而斜坡耕地和陡坡耕地呈现持续减少。其中缓坡耕地在距居民点>300~600 m处变化最大。2005—2010年中部槽谷缓坡耕地、斜坡耕地和陡坡耕地面积变化随距居民点距离增加呈先减少后增加趋势,其都在距居民点距离>600~900 m处变化最明显,面积变化最大值分别为-0.16、-0.23 和-0.08 km2。2005—2010年东部槽谷缓坡耕地和斜坡耕地面积变化随距居民点距离增加呈先减少后增加再减少趋势,面积变化分别在距离>300~600和>100~300 m处最大,分别为-0.75和-0.24 km2。

由表2可知,2010—2017年西、中、东部槽谷平坡耕地、缓坡耕地和斜坡耕地面积变化随距居民点距离增加都呈减少趋势,其中西部槽谷距居民点>300~600 m处缓坡耕地和>600~900 m处斜坡耕地面积变化最明显,中部槽谷缓坡耕地和斜坡耕地面积变化在距居民点>600~900 m处最明显,东部槽谷缓坡耕地和斜坡耕地面积变化在距居民点>300~600 m处最明显,平坡耕地在距居民点≤300 m处未发生面积变化。总体而言,西、中、东部槽谷在距农村居民点>300~900 m处缓坡耕地面积变化最大,其值分别为-4.50、-0.67和-1.51 km2。这说明距居民点距离≤900 m处缓坡耕地较多且利用程度高;随距居民点距离逐渐增加,槽谷区总体坡耕地面积变化呈现减少趋势。

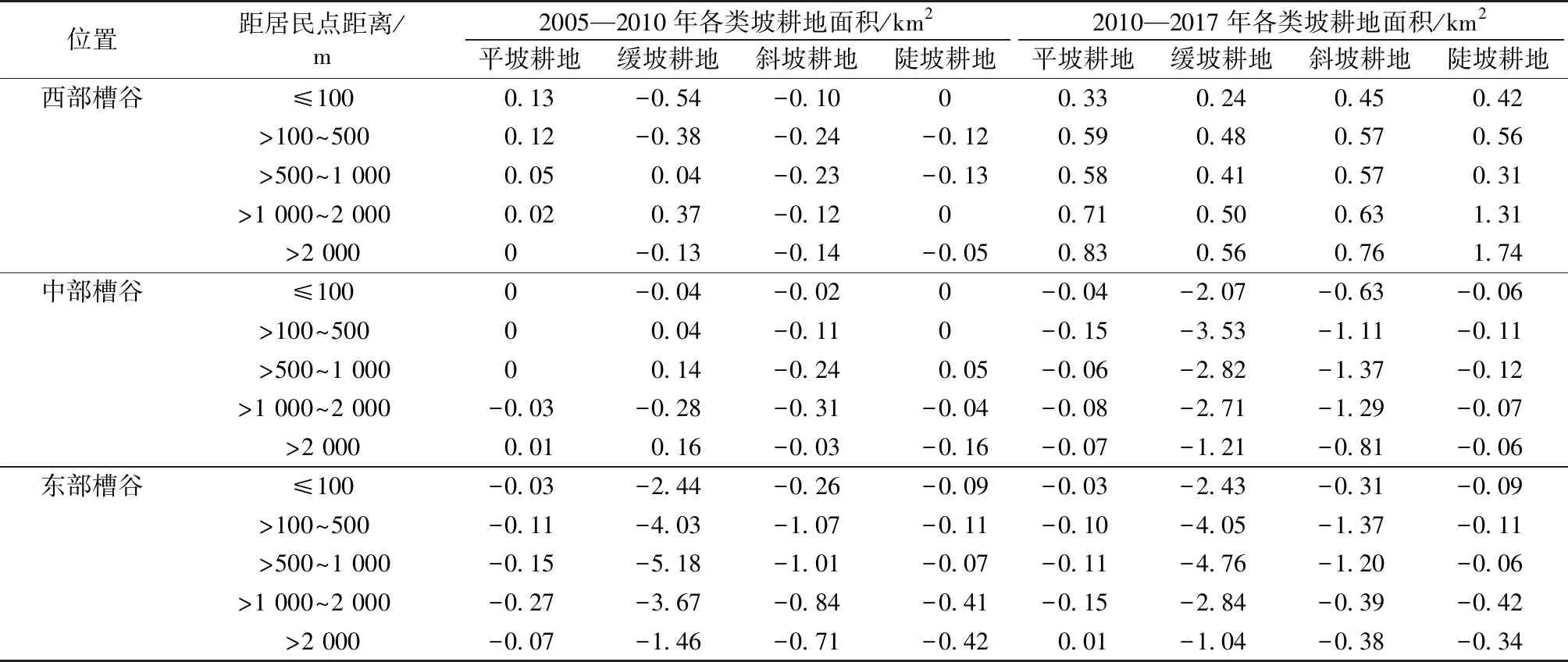

3.2.2坡耕地利用与距道路距离的关系

选择乡镇4级公路做缓冲分析得到西、中、东部槽谷坡耕地与距道路距离关系。由表3可知,2005—2010年西部槽谷平坡耕地、斜坡耕地和陡坡耕地面积变化随距道路距离增加呈持续减少趋势,缓坡耕地面积变化呈先增加后减少趋势且在>100~500 m处面积变化相对其他坡耕地最大。随道路距离增加,2005—2010年中部槽谷缓坡耕地和斜坡耕地面积变化整体波动较大,分别呈先增加后减少再增加和持续减少趋势,陡坡耕地面积变化呈略增加后减少趋势,而平坡耕地面积变化相对稳定。2005—2010年东部槽谷坡耕地面积变化整体呈减少趋势,随距道路距离增加,平坡耕地和陡坡耕地面积减少相对不明显,而缓坡耕地和斜坡耕地面积变化最明显,分别在>500~1 000和>100~500 m处面积变化最大,变化最大值分别为-5.18和-1.07 km2。

表3 岩溶槽谷区距道路不同距离的坡耕数量地变化

Table 3 The quantity change of slope cultivated land with different buffer distances from roads in karst trough valley area

位置距居民点距离/m2005—2010年各类坡耕地面积/km22010—2017年各类坡耕地面积/km2平坡耕地缓坡耕地斜坡耕地陡坡耕地平坡耕地缓坡耕地斜坡耕地陡坡耕地西部槽谷≤1000.13-0.54-0.1000.330.240.450.42>100~5000.12-0.38-0.24-0.120.590.480.570.56>500~1 0000.050.04-0.23-0.130.580.410.570.31>1 000~2 0000.020.37-0.1200.710.500.631.31>2 0000-0.13-0.14-0.050.830.560.761.74中部槽谷≤1000-0.04-0.020-0.04-2.07-0.63-0.06>100~50000.04-0.110-0.15-3.53-1.11-0.11>500~1 00000.14-0.240.05-0.06-2.82-1.37-0.12>1 000~2 000-0.03-0.28-0.31-0.04-0.08-2.71-1.29-0.07>2 0000.010.16-0.03-0.16-0.07-1.21-0.81-0.06东部槽谷≤100-0.03-2.44-0.26-0.09-0.03-2.43-0.31-0.09>100~500-0.11-4.03-1.07-0.11-0.10-4.05-1.37-0.11>500~1 000-0.15-5.18-1.01-0.07-0.11-4.76-1.20-0.06>1 000~2 000-0.27-3.67-0.84-0.41-0.15-2.84-0.39-0.42>2 000-0.07-1.46-0.71-0.420.01-1.04-0.38-0.34

2010—2017年西部槽谷坡耕地面积变化随距道路距离增加整体呈持续增加趋势,其中陡坡耕地面积变化在距道路>1 000~2 000和>2000 m处最明显,其面积变化最大值分别为1.31和1.74 km2,这可能是因为西部槽谷地势平坦开阔,自然条件较好,沿道路分布的坡耕地多且利用程度较大。随距道路距离增加,2010—2017年中、东部槽谷坡耕地面积变化整体呈减少趋势,其中缓坡耕地和斜坡耕地面积变化最明显;中、东部槽谷缓坡耕地面积变化分别在>100~500和>500~1 000 m处最大,分别为-3.53和-4.76 km2,斜坡耕地面积变化分别在>500~1 000和>100~500 m处最大,均为-1.37 km2,这可能是因为中、东部槽谷地形地貌崎岖,坡耕地主要分布于山坡两侧,沿道路分布的坡耕地开垦力度弱且撂荒现象严重。

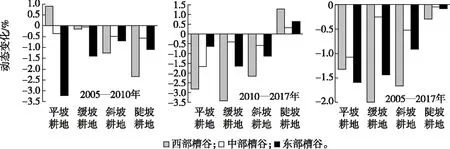

3.3 岩溶槽谷区坡耕地动态变化

不同阶段西、中、东部槽谷坡耕地利用动态变化特征见图3。2005—2010年西、东部槽谷坡耕地利用动态变化较大,其中东部槽谷平坡耕地和西部槽谷陡坡耕地变化动态率最大,分别为-3.22%和-2.35%,这可能是因为西、东部槽谷地势相对平坦开阔,农村居民用地和城镇用地都集中于槽坝区域[15]。2010—2017年西、东部槽谷动态变化较中部槽谷明显,其中动态度较大的有西部槽谷缓坡耕地(-3.41%)、平坡耕地(-2.82%)和斜坡耕地(-2.16%)。2005—2017年西部槽谷缓坡耕地和东部槽谷平坡耕地动态变化最明显,这表明随着研究区社会经济发展,坡耕地利用动态度逐渐增加,当地居民对坡耕地扰动强度越来越大。

图3 岩溶槽谷区坡耕地利用动态变化

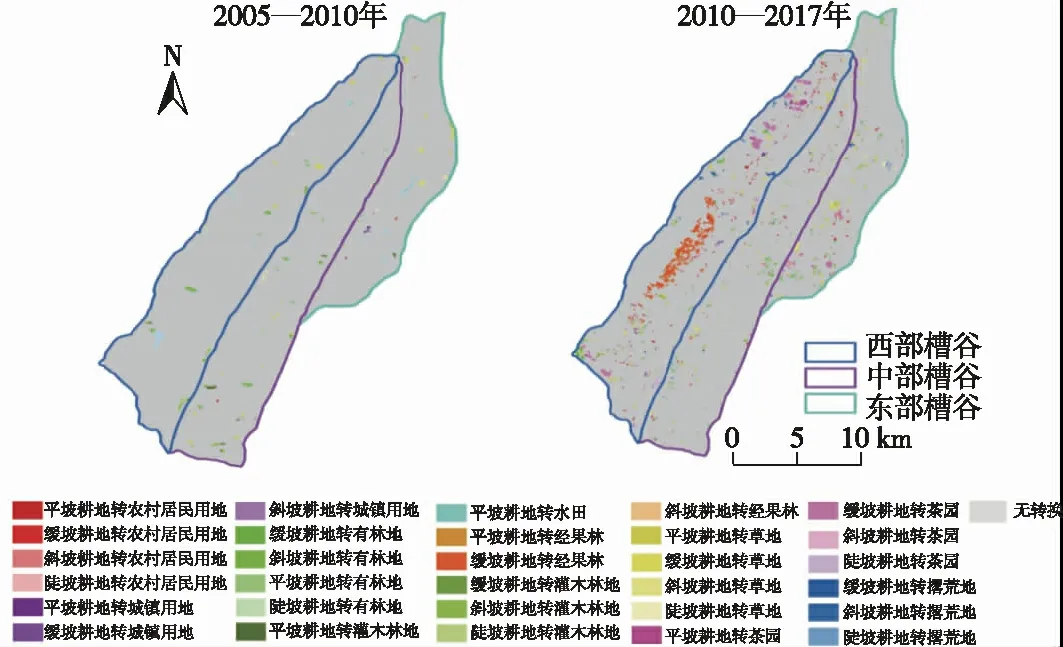

3.4 岩溶槽谷区坡耕地利用时空转移

2005—2010年研究区岩溶槽谷区坡耕地转出时空特征不明显。由图4可知,坡耕地转出对象主要为农村居民用地、城镇用地、水田、灌木林地、草地和有林地,空间分布主要位于山坡部位。其中,平坡耕地转移为水田的面积为0.29 km2,缓坡耕地转移为草地、农村居民用地、水田和有林地的面积分别为1.33、0.32、2.05和1.37 km2,斜坡耕地转移为有林地、灌木林地和草地的面积分别为0.62、0.52和1.32 km2,陡坡耕地转移为有林地、灌木林地和草地的面积分别为1.37、1.17和0.34 km2。

图4 岩溶槽谷区坡耕地转移状况

2010—2017年研究区岩溶槽谷区坡耕地转移明显。由图4可知,西、中、东部槽谷的槽坝部位平坡耕地转为农村居民用地和城镇用地较多,转出面积分别为1.16和1.14 km2;山坡部位坡耕地转移为茶园、经果林、有林地和草地较多。缓坡耕地转出面积最大,其中转移为经果林和茶园的面积最多,分别为6.10和4.64 km2。斜坡耕地和陡坡耕地主要转为茶园、有林地、灌木林地和草地。随着社会经济快速发展和农业结构调整[16],研究区槽谷山区坡耕地转移速度加快且利用幅度增大。

4 讨论

4.1 岩溶槽谷区坡耕地利用演变的驱动因素

坡耕地利用演变是当地自然条件、社会经济和政策因素共同作用的结果[17]。由图5可知,2002—2010年贵州省政策开始倾斜于生态修复,生态环境处于开始修复阶段。2005年后,进行林地资源改革,实行林地保护承包制。2002—2010年,槽谷区出台退耕还林还草和封山育林政策,使得林地覆盖规模逐渐扩大且出现转型,而坡耕地资源收缩且出现边际化[18]。2012年后,槽谷区开始实施土地整治工程,坡耕地利用效率逐渐提高。2014年贵州省实施精准扶贫政策,进行生态移民致使槽谷区原居民点的坡耕地撂荒和弃耕现象严重。2015年贵州省完全实现县县通高速,交通可达性好,农民外出就业机会多,不再依赖耕地种植获得收入,位于低海拔、低坡的耕地开始减少。

除上述驱动因素外,岩溶槽谷区高程、坡度、岩性、土壤类型和地形起伏等也决定了坡耕地空间分布。其中,西、东部槽谷区自然环境因素驱动坡耕地变化响应最大,中部槽谷受地形地貌的限制使其坡耕地时空演变出现局限性。在退耕还林、精准扶贫等多重驱动因素作用下,岩溶槽谷区坡耕地利用朝着集约化和耦合协调状态发展[19]。

图5 2005—2017年贵州省主要事件对槽谷区坡耕地的驱动机制

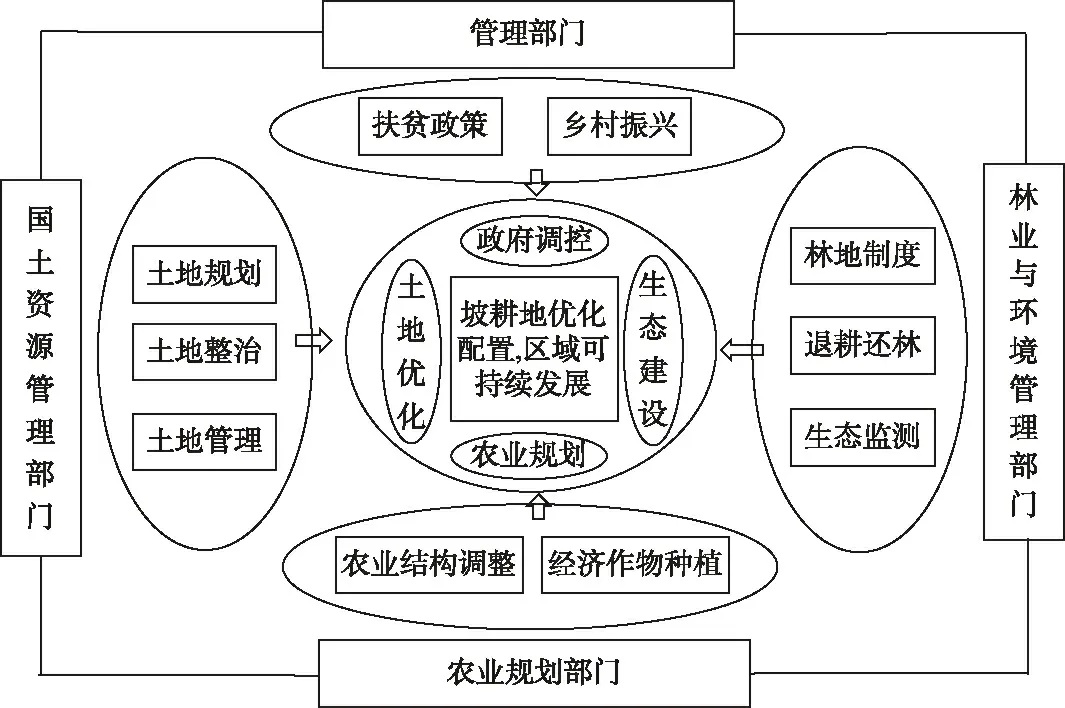

4.2 岩溶槽谷区坡耕地利用演变的启示意义

(1)尽管2005年以来岩溶槽谷区开展了一系列生态环境保护和土地整治工程,但当地居民为了维持生计,坡度>25°的陡坡耕地仍有种植行为,并没有进行合理的退耕还林还草。因此,积极呼应相关部门对>25°陡坡区域加大退耕还林、石漠化治理和植被修复力度[20],积极抓住槽谷区生态环境逐步好转的机遇,尽早实现槽谷区坡耕地高效利用及生态化转变,实现“绿水青山就是金山银山”。

(2)研究区坡耕地利用呈现多样化,且在距居民点和道路距离1 000 m处利用效率最高。随着距居民点和道路距离增加,坡耕地利用强度逐渐较低并出现撂荒现象,距道路较远的农村居民点搬迁导致优质坡耕地弃耕的现象也很突出。岩溶槽谷区地形崎岖,土地人工耕作,主要以动物为动力犁田犁土,耕作效率非常低下,呼吁相关管理部门共同因地制宜合理规划区域坡耕地利用(图6)。

(3)岩溶槽谷区从经济非常落后的生态破坏时期逐渐向生态恢复时期转变,区域林地和耕地在一定程度上分别出现扩张和收缩,引发槽谷区林地和坡耕地转型[21]。坡耕地利用转型在一定程度上使农民利益与耕地质量保护政策相融合,在保障农民集体经济利益不受损的前提下,提高农民土地利用保护积极性和生态环境保护意识,对提高槽谷区坡耕地利用效率和生产条件以及开展生态环境保护具有重大启示意义。

图6 岩溶槽谷区各管理部门对坡耕地优化的作用启示

5 结论

选取贵州省德江县、沿河县和印江县交界处的西部槽谷、中部槽谷和东部槽谷作为研究对象,利用缓冲区分析和坡耕地动态变化模型方法,对岩溶槽谷区坡耕地利用时空演变的一般规律和差异性进行系统分析。主要结论如下:

(1)2005—2017年西、中、东部槽谷坡耕地利用动态演变逐渐加快,由于槽谷区山-槽交替的特点使得缓坡耕地分布最广,其动态变化最明显且利用扰动最强。

(2)随距居民点和道路距离增加,2005—2017年不同岩溶槽谷区坡耕地面积变化呈相似特征和差异性,其中缓坡耕地和斜坡耕地面积变化最明显。

(3)岩溶槽谷区西、东部槽谷坡耕地的转移主要集中于槽坝部位,中部槽谷主要集中于山坡两侧,其中坡耕地转移强度表现为2010—2017年>2005—2010年,西部槽谷>东部槽谷>中部槽谷。

(4)槽谷自身地形地貌的差异直接造成坡耕地时空分布不均。随着社会经济不断发展和研究区相关部门加大土地整治力度,这促进了坡耕地的改造提升,农业结构调整政策的实施也促进了坡耕地利用功能的多样性。