降低小学生计算失误率的策略研究

赵毓君

【摘要】 在近二十年来,经历了几次教学改革,无一例外,计算都占据着无可替代、不容忽视的地位。计算能力是小学生必备的一项基本技能,是解决问题的一种必备能力。然而,在教学实践中,学生的计算能力存在着很大差异,失误原因也多样。在对失误归因的过程中,也寻找对计算教学的改进对策,在源头进一步加强认识、加强辨析,让计算正确率提高、学生的计算能力差异减小。

【关键词】 降低失误率 小学生 策略研究

【中图分类号】 G623.5

【文献标识码】 A

【文章编号】 1992-7711(2020)01-107-020

计算能力是学生必备的基本技能,是解决问题的一种必备能力。

教学改革前,《小学数学教学大纲》指出,培养和提高学生的计算能力是小学数学的主要任务之一。

《数学课程标准(2011年版)》提出10个核心概念,其中“注重发展学生的数感”位于第一位。数感应如何培养,在平时的计算教学中应有更深入的思考。

2001版数学新课标下,知识体系螺旋上升,计算部分不整体集中地呈现,教材中“纯计算”的例题和练习明显减少。计算教学作为原小学数学教材中的“关键事件”,也发生了重大变化。新的计算教学提倡“计算与应用结合”和 “算法的多样化”,以促进生动有趣的学习活动,这间接地减少了对“纯计算”的关注。然而,在调研中,许多小学计算教学现象值得深思。在新的计算教学中,学生对计算的兴趣似乎没有增加太多,而学生的计算能力却呈下降态势,主要表现在计算正确率下降,计算速度减慢等。

学生的计算能力与其自身的思维方法和思维习惯密切相关,它是一个人思维能力与运算技能的结合。在计算过程中经常出错的原因有很多种,其实是多方面能力缺失的综合表现,忽视不得,不能用“粗心”一概而论。年级越高,学生在计算练习中差异会越大。这里的差异,主要指正确率上的差异和速度上的差异。

一、分析学生计算失误的原因

1.在知识结构上归因

(1)计算所需知识欠缺。如:要算除法竖式需要设计到乘、加、减,如果学生乘法口诀都背不下来,那么除法不可能算对。又如:加减竖式不知道要从低位算起、进位退位等。调查发现,每个班级有5%-10%不等的学生没有具备计算所需的基础知识,直接导致其无法准确完成计算。

(2)步骤不清晰、记忆欠缺。如:不如连续退位减法,1000-628,连续退了三次位,心里面要非常清楚每一个数位的运算。步骤不清 或工作记忆能力低下的学生在计算过程中容易受到前后位计算步骤的干扰,从而出现退错位或漏退位的情况。调查发现,13%的同学不写进位退位标记,着也容易造成“一记不住刚才的进退位就出错”。又如:有余数除法需要“试、乘、减、比”四步骤,若记不清步骤,竖式就写不下去了。

2.在心理问题上归因

(1)感知因素,指的是感知笼统、错误感知或者感知选择性。比如:看题只看一个粗略,忽略操作的顺序导致错误8×4÷8×4=1。人们认知中往往倾向于对象的完整性、对称性等。于是有些外形刺激就容易导致错觉,比如231÷6就经常被误抄成123÷6或者321÷6。由于年龄段特征,学生的感知有较强的选择性,比如:比大小5+45○5+54,学生经常填等于号,原因是加法交换律的“强刺激”掩盖了45、54不同这个“弱刺激”。

(2)记忆因素,指的是因为瞬时记忆或短时记忆出了问题造成“粗心错误”。比如计算2.5×0.72+0.25×2.8+0.6,瞬时记忆被接纳后,信息加工时,忽然受到“转变成2.5×0.72+2.5×0.28可以简便运算”的刺激,便马上计算2.5×(0.72+0.28),将0.6的瞬间记忆漏掉了。

(3)注意因素,指的是小学生注意力不稳定,持续时间约为20分钟。如小学生急于求成的心态,再加上长期的定势训练,使他们在计算时会过于关注计算结果,忽视没有直接参与计算的部分,导致错误250×8=200.

(4)思维因素,指的是被思维定势或者负迁移干扰。比如,受“任何数加0等于它本身”的影响,导致错误0-9=9.

二、针对失误归因,在实践中寻找扎实有效的改善方法

1.构建知识模型时,提炼方法导模仿

在众多类型的学生计算错误中,最主要的是缺乏程序性知识和概念性知识。建构计算知识模型时,由于缺乏知识所引起的计算错误,最有效的矫正方案就是加强程序性知识和概念性知识的教学,算理与算法相结合,融会贯通。有法可依、知道为什么要依法, 从而解决步骤不清晰、记忆欠缺这样知识结构缺陷造成的错误。

又如:两位数乘两位数的竖式新授课,学生很容易错第二个分步积,而语言小结起来非常长且拗口,学生也记不住。

两位数乘两位数笔算方法:

1.(相同数位)对齐;

2.从(低位)算起;

3.用第二个乘数的(个)位一次乘第一个乘数的(每一位),积对齐(个位)。

4. 用第二个乘数的(十)位一次乘第一个乘數的(每一位),积对齐(十位)。

5.把两个分步积相加

除了适时把它转化成填空外,还给学生简化成学生能够朗朗上口的短句“数位对齐,低位算起,个位乘、对个位,十位乘、对十位,积相加”,化解了步骤记忆上的难点。学生在朗朗上口的“方法口诀”引导下渐渐对两位数乘两位数笔算上手并且正确率有所提高。

又如,在笔算除法中,帮助学生把方法归纳为“试乘减比”。并且当遇到“余数大于除数,商调大”,即变成“试乘减比调” ;当遇到“乘积太大,不够减”,又变成“试乘调减比”。在旧知中慢慢过渡而来,给予足够的“拐杖”,“调商”不会再是学生的“绊脚石”。

2.准确感知算题,加强辨析对比

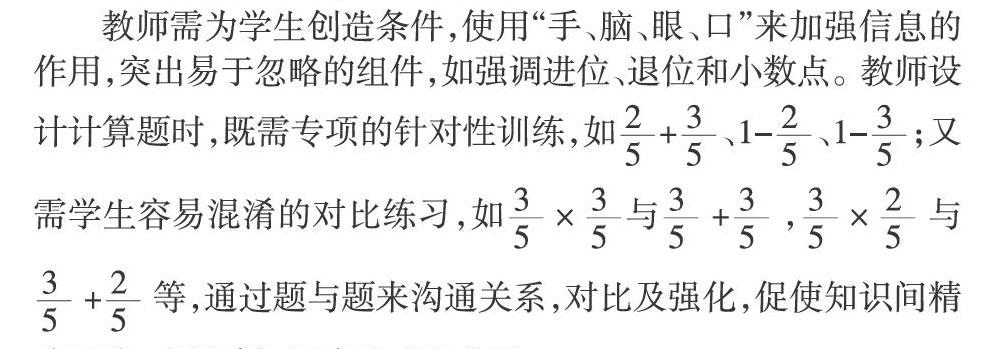

教师需为学生创造条件,使用“手、脑、眼、口”来加强信息的作用,突出易于忽略的组件,如强调进位、退位和小数点。教师设计计算题时,既需专项的针对性训练,如■+■、1-■、1-■;又需学生容易混淆的对比练习,如■×■与■ +■ ,■×■ 与■ +■ 等,通过题与题来沟通关系,对比及强化,促使知识间精确区分,克服感知因素造成的失误。

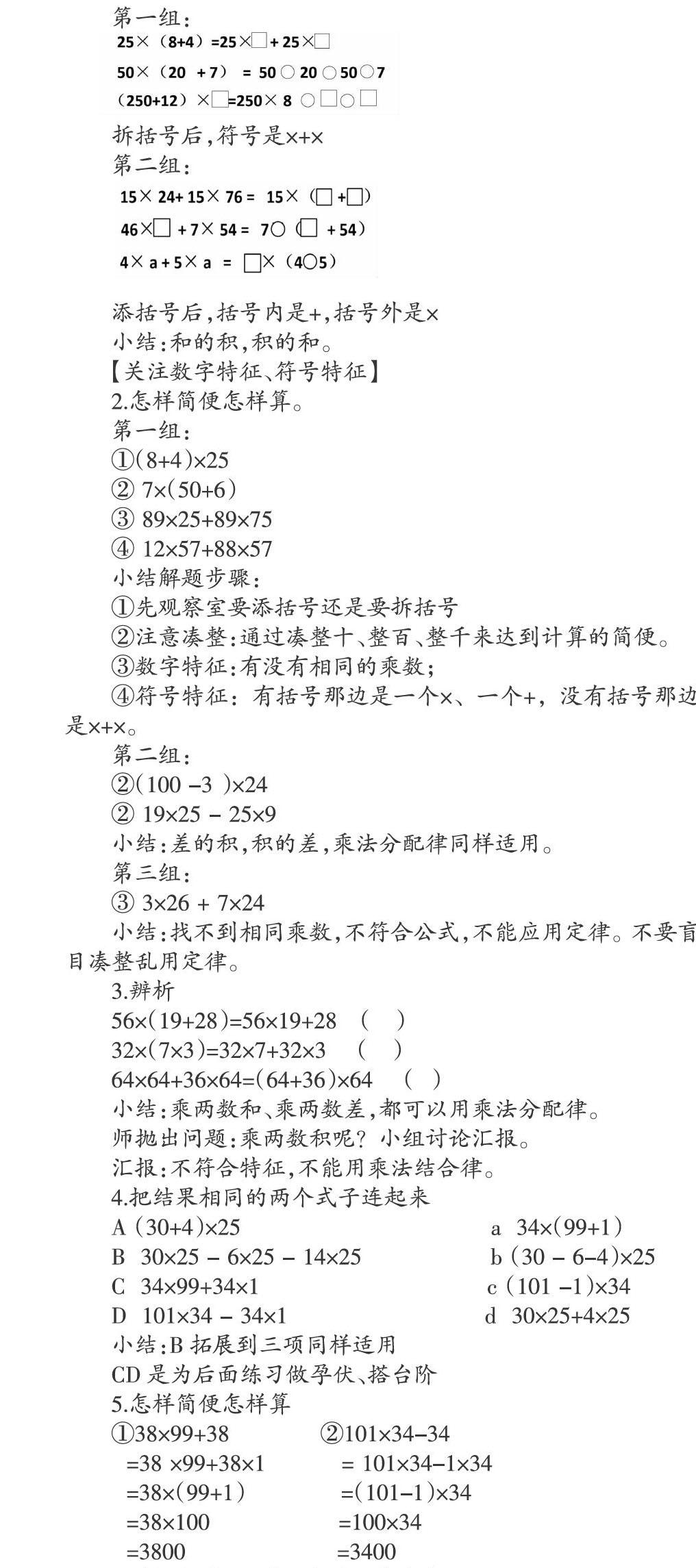

如:乘法分配律新授课练习设计

乘法分配律新授课练习设计

1.根据乘法分配律,在□中填上合适的数,在○中填上运算符号。

第一组:

拆括号后,符号是×+×

第二组:

添括号后,括号内是+,括号外是×

小结:和的积,积的和。

【关注数字特征、符号特征】

2.怎样简便怎样算。

第一组:

①(8+4)×25

② 7×(50+6)

③ 89×25+89×75

④ 12×57+88×57

小结解题步骤:

①先观察室要添括号还是要拆括号

②注意凑整:通过凑整十、整百、整千来达到计算的简便。

③数字特征:有没有相同的乘数;

④符号特征:有括号那边是一个×、一个+,没有括号那边是×+×。

第二组:

②(100 -3 )×24

② 19×25 - 25×9

小结:差的积,积的差,乘法分配律同样适用。

第三组:

③ 3×26 + 7×24

小结:找不到相同乘数,不符合公式,不能应用定律。不要盲目凑整乱用定律。

3.辨析

56×(19+28)=56×19+28 ( )

32×(7×3)=32×7+32×3 ( )

64×64+36×64=(64+36)×64 ( )

小結:乘两数和、乘两数差,都可以用乘法分配律。

师抛出问题:乘两数积呢?小组讨论汇报。

汇报:不符合特征,不能用乘法结合律。

4.把结果相同的两个式子连起来

A (30+4)×25 a 34×(99+1)

B 30×25 - 6×25 - 14×25 b (30 - 6-4)×25

C 34×99+34×1 c (101 -1)×34

D 101×34 - 34×1 d 30×25+4×25

小结:B拓展到三项同样适用

CD是为后面练习做孕伏、搭台阶

5.怎样简便怎样算

①38×99+38 ②101×34-34

=38 ×99+38×1 = 101×34-1×34

=38×(99+1) =(101-1)×34

=38×100 =100×34

=3800 =3400

3.增加针对性题组,减缓思维坡度

小学数学所学的计算都是有着一定联系又有区别的,教学时常运用“知识迁移”来学习后续知识,这样也容易在混淆知识块中出现负迁移,反而导致思维坡度的增加。教学中要基于学习内容和实际学情,同时出现几种易人困惑的概念、法则、定理、公式等,让学生充分认识它们的异同,预防消极的思维定势。因此,教师就要善于研究学生的错题,生生间也要互相发现错题,为什么错,如何辨别,如何避免,并将错例融入到题组设计中,从而减少注意、思维等因素造成的失误。

如:除法竖式的学习前要明白“9×( )<48,括号做大能填几”这种题型,再依照“试乘减比”的步骤分布突破练习,能更好地掌握该知识点。

又如在学习用估算解决问题前,尽管老师已经小结为“估算比答”四步骤,但是往往学生学习效果依然不理想,为此,如何分解难点引人深思。为了提前突破式题估算等的问题,练习设计如下:

《用除法估算解决问题》前式题估算能力练习设计

1.式题估算(可以尝试不同的估法)

①182÷8 ≈ ②182÷8 ≈

2.不计算、比大小、说道理

①182÷8○160÷8 ②182÷8○240÷8

练习一解决了“算”的方法,练习二解决了“比”的方法。那么在《用除法解决问题》新授课中,只需要解决选择什么策略去估(估大还是估小),和结论如何判断。这样,大大提高了课堂效率和学生的达成度和正确率。

4.注意日常训练,培养良好计算习惯

良好的学习习惯是克服心理因素、掌握计算方法、减少计算失误、提高计算能力的起点,也是克服记忆因素失误的“杀手锏”。

(1)正确审题。审题是正确计算的前提,方法是:看、想、标、算。“看”是完整看题——看清数据、运算符号, “想”是想计算方法和运算顺序——哪步先算哪步后算,谁写在前谁写在后,“标”是标记号——有特征性、特殊性、易出问题之处标好记号,“算”是按想的思路进行计算。

如,四则运算式题“48+9×(11-0.5)”的计算过程,先看题,看有哪些运算(+、×、-),思考先算什么,再算什么,同时标出①②……并且鼓励用语言描述——先算“11-0.5”的差,再算“9乘差”的積,最后算“48加积”的和,最后落笔按思考的顺序进行计算。

(2)规范书写。书写无错是计算正确的必要条件。无论是抄题还是计算、甚至草稿,均需格式规范,书写工整,卷面洁净。调查发现,在选择草稿纸上,用中方格本比用白纸打算草的正确率高,正是因为中方格本让学生“更自觉”地做到“数位对齐”。

(3)仔细验算。验算是计算正确的保证。教师在教学中也许以身作则,让验算成为计算不可或缺的一部分,需要自觉主动去验算,还可以介绍多样验算方法,如重算法、逆算法、另解法、估算法、代入法等,使学生灵活验算,逐步养成验算的习惯。

综上,减少计算能力差异是一个漫长的教学过程,不积跬步无以至千里,教师遇到学生的错例正是最好的生成性研究材料,应及时研究错误根源,遵循儿童的认知规律,注重知识性及心理归因分析,在不懈的日常训练中,逐步寻找扎实有效的对策,减少差异,进一步提高计算能力,养成更好的计算习惯。

[ 参 考 文 献 ]

[1]中华人民共和国教育部. 全日制义务教育数学课程标准(2011年版)[S]. 北京: 2011.7.

[2]人民教育出版社课程教材研究所 小学数学课程教材研究开发中心编著. 义务教育教科书教师教学用书数学四年级上册[S]. 北京: 人民教育出版社,2016.5.

[3]人民教育出版社课程教材研究所 小学数学课程教材研究开发中心编著. 义务教育教科书教师教学用书数学三年级上册[S]. 北京: 人民教育出版社,2016.5.