印式视阈下的元代仿汉印研究

⊙ 王培

仿汉印风是篆刻史上最重要,也是最常见的一种印章形式。汉印是篆刻史上绝大多数篆刻家最初的学习范本。篆刻家个性化印风的形成,也离不开对于汉印的学习。仿汉印风创作也一直伴随着篆刻艺术发展的始终。可以说,仿汉印风创作水平的高低,很大程度上代表了整个元、明、清篆刻艺术水平的高低。因此,仿汉印是一个经典的、值得深入研究的课题。

元代作为篆刻艺术真正自觉的时期,是篆刻史上最重要的一个阶段。以往对于元代仿汉印的研究多是从篆刻史或是仿汉印赏评的角度来展开。本文将从印式[1]角度来作具体探讨:汉印作为一种印式,在元代的接受和运用。

一、元人对于汉印印式的接受情况

当我们在明确元初文人所确立的“白文宗汉,朱文法唐”两大格局对于当时的篆刻创作,乃至整个篆刻史所产生的重要影响时,往往会忽略元代文人对于两种印式的选择,而这种选择往往代表了当时的篆刻审美倾向。

从元初文人对于两种印式的选择来看,人们似乎更喜爱风格清丽、典雅的朱文印。《名迹录》卷六中,张绅《〈印文集考〉跋》记载:

国初制度未定,往往皆循宋、金旧法。至大德间,馆阁诸公名印皆以赵子昂为法,所用诸印皆阳文,皆以小篆填郭,巧拙相称,其大小繁简,俨然自成本朝制度,不与汉、唐、金、宋相同。天历、至顺,犹守此法。斯时天下文明士子,皆相仿效。诗文书简,四方一律,可见同文气象。[2]

“皆以赵子昂为法,所用诸印皆阳文”,“皆”字未免太绝对,但从中可以看出,赵孟頫(1254-1322)的私印绝大多数为元朱文(即引文中所提到的“阳文”),这一点可以从赵孟頫现存的私印中得到证实[3]。还可以看出,人们对于篆刻的取法,多依据的是赵孟頫的私印,选择的是元朱文一路印风,并非完全按照赵氏在《印史·序》中提到的印学审美观选择印式。元初文人整体上的用印更倾向于清丽的元朱文,这是我们从现在能看到的元初文人印蜕中难以辨别出的。当我们在阐释汉印印式的现实意义时,应当明确,至少在元初,汉印虽已经作为印式,但是人们对其接受程度并不高,影响并不是很大。

《名迹录》卷六中,张绅《〈印文集考〉跋》又载:

甲申(按:至正四年,1344)、乙酉(按:至正五年,1345)间,予在太朴危先生家始得江右吴主一所铸印,文曰“危氏太朴”、曰“临江危氏”,用于文字之间,皆是阴文,不用阳款,名曰:“汉文印章”。有不合此法者谓之不知汉法。不二十年天下不谋而同,皆用汉印矣。甚至搜访汉人旧印,如“关内侯”“军司马”“部曲将印”“别部司马”“冠军司马”等印,用于自己名字之间,以为美观,以为博古。[4]

可见至元代晚期仿汉印风才成为文人用印的主流,并且已经开始自觉地搜寻汉印,用于自己姓名印当中。其实,这就是以汉印字法直接替换仿汉印风创作的字法,最大限度地获得汉印的“古雅”气息。“以为美观,以为博古”,已经显示出篆刻审美观从元初崇尚元朱文的优雅工细开始转向汉印的浑厚古朴。这一点,我们可以从当时文人用印情况加以佐证。王冕(1287-1359)钤于画作的印章皆为仿汉印章,现留存下来的倪瓒、饶介、王逢等文人用印以仿汉印风居多。

由此可见,汉印印式并非在“白文宗汉”的篆刻宗法观提出的时候,就被人们普遍接受,从这一思想的确立到仿汉印风的流行,中间有着漫长的过程。对于这个问题的明晰,无疑更有利于我们清楚地理解汉印印式的生成和发展,及其在篆刻史中的意义,而不会过分地夸大汉印印式的现实意义。

二、元代汉印印式的基本内涵

元初,篆刻艺术尚处于最初的萌发阶段,人们对于篆刻的审美和技法多不足,需要把古代印章作为篆刻艺术“复古求新”的桥梁。这就要求文人艺术家对古代印章进行筛选,进而确立符合文人审美的印章范式,即印式。当时,最为突出的代表人物当推赵孟頫和吾丘衍(1268-1311)。赵、吾二人提倡学习具有“典型质朴”特色的汉印,把汉印作为主动的审美追求。那么,汉印也就成为了印式,并超越了宋代作为金石器物被文人研究的意义,而具有了艺术属性—篆刻艺术的规范、法则和依据。我们有必要了解,元初文人为什么会提倡学习汉印呢?

宋代金石学发展,作为金石学附庸的集古印谱的出现,为元人选择印式提供了最初的物质前提。宋代的集古印谱已经包含了一定量的先秦古玺,但当时人们多不能识古玺印文,无法断定古玺的时代,自然难以创作,更不敢贸然以此为印式。而唐宋官印印面较大,印文屈曲盘绕,也不符合赵孟頫提倡的“质朴”“古雅”的审美理想。相较之下,汉印以缪篆入印,与隶相通,字法介于古今之间,章法上界格分明,数量亦多,无论是字法的选择,还是章法的设计,文人都更易于把控。元初文人对于典雅、质朴的汉印印式的自觉选择和接受,使得早期篆刻艺术在审美理念上,站在了较高的逻辑起点;并且,汉印的平正、规范也使得文人易于掌握,有利于篆刻艺术的迅速普及。

赵孟頫从《宝章集古》中选取了符合“古雅”意味的汉印集成《印史》,提倡学习具有“典型质朴之意”的汉魏印章。从接受的角度讲,赵孟頫接受的汉印是典雅质朴一路的汉印,并不是把全部所见汉印都作为师法的对象,至少带有图案性质的汉肖形印、汉鸟虫篆印和草率的急就章等是不包含在内的。另外,元人虽然选取了汉印作为印式,但这里的汉印只限于汉白文印。因为元初篆刻家研究汉印的范本多来自宋代作为金石学附庸的集古印谱,绝大数为官印。他们把汉官印作为师法的主要对象,造成了“汉、魏印章,皆用白文”[5]的认识误区。并且,元初篆刻家并未认识到汉私印中存在不少的阴阳文均有的词语印,所以他们的仿汉印风创作是排斥斋馆印、闲章的[6]。这就造成了元初的仿汉印章多为白文姓名印,限制了仿汉印风创作的发展空间。从这些角度看,元初文人对于汉印带有的主观意识的审美接受,本身是带有一定的“偏见”的,并在很长一段时间里制约了元代仿汉印风创作发展的广度和深度,在一定程度上造成了篆刻艺术发展初期以“古雅”为审美标准的仿汉印风的单一性。同时,元人选择汉印作为印式,也就意味着宋代文人艺术家刚刚进行尝试的仿古玺印风[7]、仿唐宋官印印风等在一定程度上受到了冷落,也不利于篆刻艺术发展的多样性。在篆刻艺术发展的最初阶段,仿古玺印风和仿唐宋官印印风等并不符合文人审美,也是不实用的,从而被文人所抛弃。这是文人审美左右下的篆刻艺术发展的必然选择。对于这些问题的明晰,无疑更有利于我们深入地理解汉印印式。

以“典型质朴”为主导的汉印审美观的确立,使得文人自用印章在作为权信凭证的实用意义之上,更具有了相对独立的审美价值。从这个层面上讲,文人士大夫的私印制作不再单纯地为实用服务,而更多地遵循具有古雅、典型质朴审美趣味的印章范式,进行印稿设计,进而促使以汉印为印式共识的形成和确立。元人对于汉印印式的自觉选择,扭转了宋代文人私印样式杂乱、新奇相矜的局面,同时完全摆脱了同期官印和实用化很强的画押印的影响,进入了由单纯的实用印章向注重文人审美品位过渡,借助“白文宗汉”而形成篆刻艺术形式的发展轨道。在汉印印式确立和“古雅”“典型质朴”印章审美观念形成的同时,印人的追求也在悄然发生变化:从唐、宋时期遵循实用规则或官印制度而设计印稿、制作玺印,逐渐转向遵循艺术规则而设计印稿、制作玺印。

在印谱匮乏的元代,文人仿汉多是按照吾丘衍在《三十五举》中总结的一系列的仿汉印风创作规则来篆写印稿。吾丘衍《三十五举》对汉印的阐释,主要包含了以下几个方面。①古代实用印章意义下的汉印的制作。吾氏注意到汉铸印和汉凿印的区别。②仿汉印的字法。写仿汉印印稿应采用摹印篆,或者用崔子玉所书《张平子碑》上的字、汉器物上和碑盖上的字。③仿汉印的篆法。吾氏提出了“篆法与隶相通”“平方正直,字不可圆,纵有斜笔,亦当取巧写过”[8]等观点。④仿汉印的章法。吾氏提出了“必逼于边,不可有空,空便不古”[9]等观点。可见,吾丘衍对于汉印的热爱并非只停留在“白文宗汉”的口号上,其《三十五举》对于汉印风格、技法的认知和解析足以支撑元代的仿汉印风创作。《三十五举》提出的对于汉凿印的认知,字法上可借鉴汉碑等观点,对于不善篆书亦不通晓篆法、无金石学修养的人们来说,显然是难解其意的;但是他提出的汉印“平方正直,字不可圆”“必逼于边,不可有空”等具体可操作的印学观点,为文人篆印提供了依据。至少在印谱匮乏的元代,文人篆写印稿所依规则,多来自《三十五举》。

元初汉印印式已经确立,其概念、内涵并非是固化不变的,而是跟随着人们对于篆刻艺术的理解而不断深化的。这一点我们从元代的印谱中可以看出。《杨氏集古印谱》,久佚,但有王沂、俞希鲁、唐愚士、周伯琦、王祎等五篇序、跋、题、赞,皆收录于《印薮》中。王沂、唐愚士二人的序跋,分别从形制、印材、官制、字法等方面对汉印分类、考释,论述了汉印的布局特点与规律。[10]他们虽然是从金石学的角度对汉印进行较为详细的考察,但是其中闪烁着的汉印审美观和对汉印的认知,进一步丰富了汉印印式的内涵,这说明元人对于汉印印式的认知水平也在不断提高。元中后期,人们对于汉印的收集和整理已经不再局限于官印,汉私印已经成为一个重要类别[11]。从宋到元初,人们对于印章的收藏和考证主要限制在官印范围,元中后期人们对于汉私印的关注、收集和著录,很有可能与篆刻艺术的发展有关。或许在元代中后期,汉私印已经被人们纳入到汉印印式范围。如果汉私印被纳入汉印印式范围,汉印印式内涵无疑又得到了扩充。在字法的选取和参照上,篆刻家自然也就不再局限于汉官印印式了,一定程度上也会促进仿汉印风创作的发展。另外,元代比较重要的印谱还有吴叡(1298-1355)的《吴孟思印谱》、朱珪(约1316-1378)的《印文集考》等,虽未大量刊行,但篆刻家之间的传阅、钩摹,以及对于汉印的赏评,也都客观上丰富了汉印印式的内涵。

但是,从整个元代文人对于汉印的理解来看,元代中后期的文人对于汉印的基本认识,本质上并未超越元初的《三十五举》。可以说,元人对于汉印印式的掌握和理解基本上承接了赵、吾二人对于汉印审美和形式规律的理解,从而呈现出这一时期篆刻艺术发展的基本特征—印“理”概念下的仿汉印风创作。

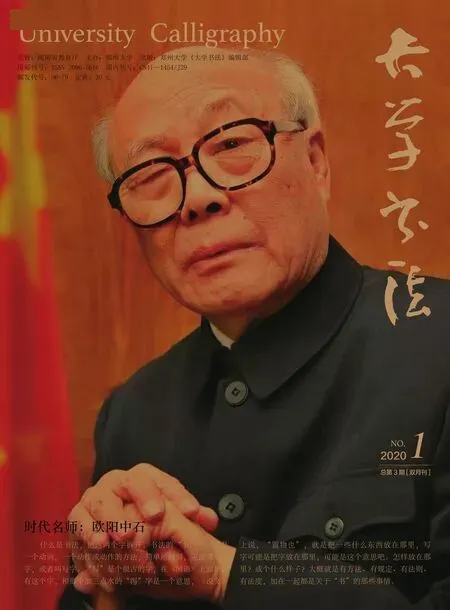

图1

三、汉印印式与元代的仿汉印风创作

元人对于汉印的接受属于认知层面,提出了一系列的汉印审美主张和仿汉印所遵从的原则,其着眼点是为仿汉印风创作服务。元人对于汉印印式的整体认知,从根本上决定着元代印“理”概念下的仿汉印风创作的特征,这本身就意味着元代仿汉印章风格带有单一性,不会像明清时期的仿汉印风创作呈现出阶段性、区域性、多样性的特点。加之,元代篆刻家只篆不刻的原因,仿汉印因工匠制作手法的相同,也会成为仿汉印章风格单一性的一个重要因素。

元代处于只篆不刻阶段[12],因而对于这一时期仿汉印风创作的赏评主要集中在字法和章法上。现存的元代仿汉印作,单纯从字法上看,可以分为两类:一类是字法接近小篆的仿汉印章,如“赵氏子昂”“伯几印章”“学而未能”“乔氏篑成”“龚子敬父”(图1)等;另一类则是字法为缪篆的仿汉印风创作,这类印章是这一时期最多的。字法接近小篆的仿汉印章,这种情况至明代初中期依然存在,所占比重较小。我们之所以把这类印章划归到仿汉的范围,是因为在元代“白文宗汉”的篆刻格局下,篆刻家篆白文印印稿,潜意识里都是遵从汉印的形式规则,并且也都是按照汉印“格”意识的创作手法进行的,只是元代尚无汉印字法的书籍,一些篆刻家看到的汉印又少,没有取法的范本,不得已将小篆方化填入十字界格内。另一类字法为缪篆的仿汉印风创作。我们可以元代文人篆刻家为线索,参照黄惇先生在《论元代文人印章发展的三个阶段》[13]一文对元代篆刻家的分析,来看这一类仿汉印风创作发展的状况。从第一阶段赵孟頫和吾丘衍的仿汉印章来看,赵孟頫的仿汉印章处于对汉印借鉴的最初阶段,字法上受到他的朱文印的影响,带有修饰化的倾向,并未达到他所提出的汉印的“质朴、古雅”的气息。稍后吾丘衍的“吾衍私印”“鲁郡吾氏”“布衣道士”(见图2)等仿汉印章,对于汉印面貌的把握已经比较准确了。或许,因为他的印章并非自己所刻,还未真正达到汉印的高古、浑穆的气息,更多的是对汉印字形和章法的模仿。

以吴叡为代表的第二阶段的仿汉印风,主要继承了其师吾丘衍的平正、质朴的风格,并无其他创新。在元代,除却一些自篆自刻的篆刻家的尝试,整体的仿汉印风创作并无突破,大体上都按照赵、吾二人总结的汉印形式规律进行创作。这也进一步证明了元代仿汉印风创作的基本特征。虽然在元代出现了一批以篆隶书法名世的书家,其中也有不少人从事印稿设计,但是由于印谱的缺少,篆刻家对于“与隶相通”的缪篆始终认知不足,严重影响了元代仿汉印风的“古朴”意味。元代文人只篆不刻,工匠多不识篆,难以传达印稿之妙,也阻碍了仿汉印风创作水准的提高。正因为如此,至少在元代篆刻发展的初、中期,仿汉印风创作水平尚处于初级阶段。

图2

汉印印式的确立,也就意味着以是否像汉印为标准的篆刻品评的形成。随着篆刻家对于汉印的不断认知,汉印印式的概念也在发生变化[14],带动了篆刻品评标准的改变。以王冕、朱珪为代表的部分印人不满足于对于汉印形似的模仿,尝试自篆自刻,以最大限度地追求对于汉印古朴意味的传达,而成为第三阶段仿汉印风创作的代表人物。显然,他们对于汉印印式的认知,更多地建立在“篆与刻”的统一上。虽然文人们在篆印方面表现出了极大的热情,但“篆”与“刻”的分离使得文人印稿所蕴含的艺术情感在工匠手中表现不到位,始终让篆刻艺术效果的表达大打折扣。这是当时的文人篆刻家们所面临的一个重要障碍。王冕和朱珪自篆自刻的尝试,完成了“篆”与“刻”的统一,对于篆刻艺术有着极其重要的意义,意味着篆刻家可以按照个人审美意图去处理印章效果。但二人社会地位低微,王冕是一介布衣,朱珪更是工匠出身,加之石材并未普及等原因,所以他们的尝试在当时并未产生太大影响。

然而,王冕和朱珪自篆自刻的尝试毕竟代表了篆刻艺术创作发展的新方向,并且将个人对于篆刻美学的理解直接付诸于印面形式。他们的印章和当时只篆不刻的文人印章,在对于篆法的传达和印面效果的表现方面,有着本质的区别。

从现存王冕和朱珪自篆自刻的印章来看,均为白文仿汉印章。元代尚处于篆刻艺术发展的初级阶段,我们很难说其自篆自刻的印章有着明确的刀法意识和追求,但作为画家的王冕显然将古印章作为一个有机的、整体的形式,以画家的手段精心效仿,不像其他人把古印机械地理解为填篆的法式。[15]刘绩《霏雪录》曾记录了时人对于王冕印的评价:

山农用汉制刻图书印甚古。江右熊□巾笥所蓄颇夥,然文皆陋俗,见山农印始大叹服,且曰:“天马一出,万马皆喑。”于是尽弃所有。[16]

可见,王冕的仿汉印风创作是不同于常人的。王冕流传下来的书画用印均为仿汉印章,有“王元章”“王元章氏”“王冕私印”“元章”“姬姓子孙”“会稽佳山水”“方外司马”“会稽外史”(见图3)等。“王元章”中“王、元”字简,占半印;“章”字繁占半印,形成了左右疏密的均衡;“元”字匠心处理,下部留红和“章”字下部分留红,形成一体,使得整体重心上移,下部留红,营造了整体的块面对比,加之四角的剥落,古意盎然。假使此印多加一“印”字,整体章法必然平庸,可见王冕敏锐的艺术感知力。“王冕私印”与“姬姓子孙”此二印均是字繁则大,字简则小,并没有完全遵循十字界格填篆,错落有致,疏密得当,表现出了生动、活泼的意趣,并且“王冕私印”中“印”字的大胆留红,“姬姓子孙”大量纵向笔画的运用,均表现出了其章法上的不俗之处。“方外司马”此印用刀猛利、果敢,而又不拘一格,笔画多有残损,粗细不均,似刀刃垂直于石面,单刀冲刻而成,迥异于工匠的精雕细琢,也是一般工匠刻坚硬的印材所无法达到的艺术效果,从而形成了一种具有金石味的独特效果。

朱珪是工匠出身,善刻碑,后师从吴叡学习古文字、书法、篆刻,故其既能设计印稿,又能刻印。他与江浙文人相交甚密,为其刻印。杨维桢、顾阿瑛、倪瓒、张绅等都曾作文赋诗称赞过他,一时间朱珪的篆刻声名大振。朱珪的仿汉印章能够在元末印坛产生重要影响,很大程度上是源于朱珪的勤奋、刻苦。朱珪曾编辑集古印谱《印文集考》,其目的并非单纯地作为金石学的图录,更多是作为篆刻学习的范本。《印文集考》是照着钩摹本的印谱再钩摹的[17],已严重失真,对于取法汉印是有影响的,但是其中收录丰富的汉印为朱珪的仿汉印章字法的选择提供了极大的便益。在元代印谱极度匮乏的情况下,朱珪能够自辑印谱,提高了自身篆刻审美素养,这是其篆刻特别是仿汉印章能够名重一时的原因吧!朱珪治印虽多,但可以确定是他自篆自刻的印章只有一方为顾阿瑛所刻的瓦印“金粟道人”。在朱珪《名迹录》中记录了顾阿瑛的赞语:“予偶得未央故瓦头古泥中,伯盛为刻‘金粟道人’私印,因惊其篆文与制作甚似汉人。”“金粟道人”印平正、质朴,多遗有汉印趣味,或因朱珪善刻碑,用刀果敢、准确。

在元代,除了王冕和朱珪,还有其他篆刻家尝试用不同的印材制作印章,如吴志淳“铸印”,曾为危素铸仿汉印“危氏太朴”,顾阿瑛用竹根,卢仲章和褚灸都是“刻金石”,李明善则“刻象齿”等等。虽然元代由于篆刻的取法范本印谱尚未真正流行,在字法上受到了限制,也缺少对刀法的提炼(或者说并无明显的刀法意识),整体的格局尚未突破赵、吾二人所总结的仿汉印规则,但是已经有部分印人尝试自篆自刻,他们的仿汉印风对于章法整体感的把握,显然超越了同期“篆”与“刻”分离的印作。也就是说,这一时期文人们的仿汉印风创作多重写印轻刻印,印工难以把握印稿精髓。相比较而言,少数如王冕、朱珪这样自篆自刻的篆刻家,他们更能清晰地表达出其印作的形式是仿汉铸印或仿汉凿印,也更能较好地处理章法上的疏密对比、粗细变化,以及印面的整体效果。

图3

四、结语

唐宋时期,书画鉴藏印和书画款印的兴起,使得文人开始较多地介入到自用印章设计中来,并且通过摹仿包括汉印在内的古代印章,逐渐从实用印章意识向古化、雅化的文人艺用印章意识过渡。在这一过程中,印章设计开始注入了文人特殊的审美情感,开启了文人私印由单纯实用逐渐向艺术化的蜕变。元人赵孟頫、吾丘衍首次站在艺术的立场,提出了汉印的“典型质朴”之美,提倡“白文宗汉”,确立了汉印作为文人用印之典范。

元代汉印印式的确立,积极地影响了元代仿汉印风的发展,使得仿汉印创作成为元代篆刻的一大趋势。以吾丘衍《三十五举》为主体的对于汉印的阐释,汉印的字法、篆法、章法都获得了从篆刻艺术创作角度的分析性解读,并且在此基础上形成了人们对于仿汉印创作基本技法的理解和掌握,且大体上形成了元人对于汉印印式的认知。在集古印谱匮乏的元代,人们对于《三十五举》影响下的汉印印式认知,决定了仿汉印风创作的基本面貌。元人对于汉印字法、篆法、章法的最初的艺术性解读,也促使了篆刻艺术形式语言的形成和丰富,对于篆刻艺术技法发展的影响是极其深远的。以典型、质朴为审美风格的汉印印式的确立,也奠定了元代乃至整个篆刻史崇尚“古雅”的篆刻创作的基本审美基调。

可以说,元代篆刻家对于汉印的基本审美理念的理解和把握,决定了这一时期仿汉印风创作的高度。我们对于元代汉印印式的全面研究,就是对于这一时期仿汉印章史的一次深入解读,也有利于我们加深对于整个篆刻史的理解。

注释:

[1]印式是文人士大夫基于艺术立场的一种对古代印章的自觉选择,是可以用作篆刻艺术形式典范的古代实用印章的总称。关于印式的具体阐述请参考辛尘《印理钩玄—或谓篆刻艺术原理基本范畴辨析》一文。辛尘.印理钩玄—或谓篆刻艺术原理基本范畴辨析[J].中国书法,2018(2):4-14.

[2][4]黄惇.中国印论类编[M].北京:荣宝斋出版社,2010:485.

[3]根据《中国历代印风系列·元代印风》所集赵孟頫的十六枚印章来看,元朱文有十三枚,约占81%。

[5]吾丘衍.三十五举[G]//韩天衡.历代印学论文选.杭州:西泠印社出版社,2010:14.

[6]这一点我们可以从赵孟頫的自用印中可以看出,他的斋馆印均为元朱文风格,甚至他的姓名印也有元朱文风格的。

[7]准确地说宋代的仿古玺印风是一种以古文奇字入印的印章样式,并非是一种真正意义上的仿古玺印风。宋代人们收集到的古玺,数量颇丰。文人艺术家虽不识古玺,却已经将其划为一类,或作为金石学著作的附录,或单独著录成谱。可见,古玺在当时并非是被人们忽略的。因此,大体上可以判断,宋代的仿古玺印风的样式应是受到当时古玺的影响。

[8][9]吾丘衍.三十五举[G]//韩天衡.历代印学论文选.杭州:西泠印社出版社,2010:14,15.

[10]如王沂将古印分为“小玺、王侯、将军、都尉、太守所佩、郡丞、长史、令宰、丞尉、骑督、军曲、军司马等”,私印有“汉叔孙通、卫青等”。其中除小玺指向不明确外,其他分类应均是依据汉印来分的,直接反映了元人对于汉印认知的提高。关于印章形制及印材的分述,唐愚士在“题后”中说:“于印旁书形钮之制,若玉、若玻璃、若铜、若银、若涂金、若涂银。”关于印文考释有“辨古文、篆籀、分隶之同异,又何其精且博也”。见杨氏集古印谱[G]//韩天衡.历代印学论文选.杭州:西泠印社出版社,2010:422-423.

[11]从唐之淳《题杨氏手摹集古印谱后》一文可以看出,《杨氏集古印谱》已经将私印专门划为一个类别,并且数量颇丰。

[12]吾丘衍的友人夏溥在为《学古编》所撰序记中记述:“然余候先生好情思,多求诸人写私印。见先生即捉新笔,书甚快,写即自喜。余‘夏溥’小印,先生写,证可也。”吾衍在《学古编》中“纵有斜笔,亦当取巧写过”“凡名印不可妄写”。《吴县志》中记载有一位曾经为吾衍所篆印稿刻印的谢杞:“谢杞能刻印章,元贞间钱翼之有二私印为吾衍所篆,而杞刻之。”《印文集考序》称:“(朱珪)暇日又取宋王顺伯并吾、赵二家印谱,旁搜博取,纂为凡例,并吴叡等所书印文及自制私印附焉,名曰:《印文集考》。”“写私印”“取巧写过”“写印文”“私印为吾衍所篆”可证元代文人整体尚处于只篆不刻阶段。

[13]黄惇.论元代文人印章发展的三个阶段[M].中国历代印风系列·明代印风.重庆:重庆出版社,2011:1.

[14]汉铸印、汉凿印等印章形制被人们认知,原钤印谱《杨氏集古印谱》的出现,都使得篆刻家不再满足元初的钩摹本印谱,从这个层面上讲,汉印印式的概念是不断变化的。但是《杨氏集古印谱》在当时产生的影响较小,在不同篆刻家眼中汉印印式是不完全相同的,但是并未脱离“典型质朴”的审美倾向。因此,对于整个元代来讲,汉印印式具有稳定性的一面,是绝对的,即要遵从“典型质朴”的艺术审美要求;对于个体印人来讲,对于汉印认知不同,汉印印式就会有一定的差异,是相对的。也就是这种相对性,促使着先知先觉的篆刻家突破时代局限和思想藩篱。

[15]辛尘.当代篆刻评述[M].南京:江苏教育出版社,2013:214.

[16]刘绩.霏雪录·卷上[G]//文渊阁四库全书·子部.

[17]卢熊在《印文集考》序中言:“暇日又取宋王顺伯并吾、赵二家印谱,旁搜博取,纂为凡例,并吴叡等所书印文,及自制私印附焉,名曰《印文集考》。”可以看出,《印文集考》是在赵孟頫和吾丘衍的钩摹本印谱的基础上集成的。