非语言性沟通式护理模式在儿科护理工作中的应用效果分析

张美玲 魏晓梅 邹玉环

【摘 要】 目的:评价儿科护理工作中应用非语言性沟通式护理模式的价值,为儿科护理工作提供参考。方法:选择本院收治的儿科患儿(n=100),进行患儿护理分组干预。对照组50例患儿接受儿科常规护理,观察组50例患儿接受儿科常规护理+非语言性沟通式护理模式。对比对照组与观察组患儿接受情况、抵触情况、家属服务态度满意度评分、护理方法评分、住院时间。结果:观察组患儿临床接受度明显高于对照组,家属服务态度满意度、护理方法评分均高于对照组,住院时间短于对照组,P<0.05。结论:儿科护理工作中非语言性沟通式护理模式的实施可以成功提高患儿接受度、家属满意度评分,缩短小儿住院时间,有儿科推行价值。

【关键词】 非语言性沟通式护理;儿科;护理效果

文章编号:WHR2019042125

沟通涉及语言、非语言两种形式,前者沟通媒介是言语,后者沟通媒介是面部表情与肢体动作等,通过语言、非语言沟通可实现沟通者之间的情感交流。对比成人,儿童年龄小且心智不成熟,语言理解能力差,无法达到提高患儿治疗依从性的效果[1]。鉴于小儿阶段的特殊性,凸显了非语言性沟通式护理模式应用对小儿临床工作配合的价值。基于此,本文就本院儿科患儿为例,总结非语言性沟通式护理模式价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料

研究对象选自2018年3月至2019年3月收治的100例患儿。纳入标准:1)儿科患儿;2)监护人、家属知情同意;3)患儿精神正常;4)伦理委员会批准。排除标准:1)合并神经障碍患儿;2)脏器功能衰竭患儿;3)中途退出的患儿家属。选择患儿均为儿科常见病,包括感冒、发热、肺炎,进行患儿分组护理,各50例。对照组:男、女比例为29∶21;患儿年龄1~8岁,年龄均值(4.2±2.3)岁。观察组:男、女比例为27∶23;患儿年龄1~7岁,年龄均值(4.0±1.8)岁。两组患儿基本资料对比,P>0.05,有可比性。

1.2 方法

对照组:给予本组患儿饮食护理、用药护理、与家属沟通疾病基本情况、常规检查、提示家属注意事项等常规护理。

观察组:儿科常规护理的同时应用非语言性沟通式护理模式。1)运用面部表情。工作进行期间护理人员避免表情严肃造成患儿心理负担,需时刻秉持专业微笑,以建立患儿心理安全、亲切感,并逐渐提高对护理工作人员的信任感。2)運用肢体动作。结合患儿个体情况给予其局部以及全身抚触,以抚触增进护患情感交流,以建立患儿安全感,改善消化、吸收能力。另外,注射期间以抚触减轻患儿心理负担,促进注射治疗工作的有效进行,提升针刺一次性成功率。同时,为了安抚家属情绪,护理工作期间以点头、手势等方式和家属交流以缓解其负性心理。3)运用眼神。护理工作执行期间以真诚且友善的眼神建立患儿信任感,与此同时让患儿、家属均感受到来自护理人员的友善、关怀、尊重,从而提高临床治疗以及护理工作的配合程度。4)环境护理。病房环境直接或间接的影响患儿的康复效果,工作期间需注重病房环境,维持适宜温湿度、通风、柔和的光线、安静状态,添置符合儿童性格、年龄以及喜好等特点的壁画、卡通图片、书籍等,以减轻患儿恐惧心理,促进患儿康复。

1.3 观察指标

记录患儿接受、抵触情况以及家属服务态度满意度、护理方法评分(均自制问卷调查,总分100分,100份问卷有效收回)、住院时间。

1.4 统计学方法

本研究所得数据经软件SPSS 19.0处理。患儿接受与抵触情况等计数指标以%表示,行χ2检验,问卷调查评分、住院时间以(±s)表示,行t检验。P<0.05表示组间差异有统计学意义。

2 结果

2.1 临床治疗接受率、抵触率比较

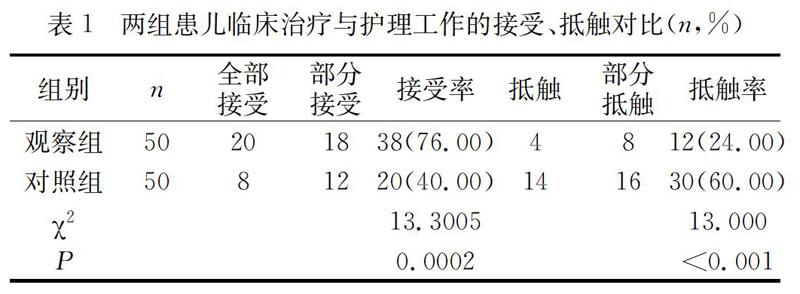

观察组、对照组100例患儿临床治疗与护理工作的接受与抵触情况见表1。观察临床接受率高于对照组,抵触率低于对照组,P<0.05。

2.2 相关指标比较

观察组、对照组100例患儿住院时间以及家属问卷调查结果见表2。观察组3项指标结果均优于对照组,P<0.05。

3 讨论

对比成人儿科护理更具难度,护理过程中患儿哭闹、拒绝态度影响临床工作的有效开展。小儿阶段儿童语言理解能力以及情感表达能力均明显受限,从而影响正常的沟通,无法提高患儿配合度[2]。非语言性沟通符合小儿阶段护理需求特点,弥补语言沟通的不足,在运用保持微笑等面部表情变化、点头与手势等肢体动作、眼神鼓励与支持、优化病房环境等措施后,可以减轻患儿对陌生医疗环境与工作人员的抵触感,在稳定患儿、家属心态的同时提高治疗与护理工作的配合度,在促进患儿康复的同时缩短患儿住院治疗时间[3]。曹雪等研究指出,非语言性沟通护理可提高家属护理服务、方法满意度,提高患儿护理效果,促进患儿临床康复[4]。

研究结果显示:观察组、对照组患儿治疗接受度与家属调查指标评分、住院时间比较,P<0.05。和李良研究结果有一致性,研究组患儿接受率63.89%高于对照组的30.56%,患儿家长满意度97.22%高于对照组的55.56%,P<0.05[5]。

综上所述,基于小儿生理、心理状况的特殊性,非语言性沟通护理在改善其心理、提高其临床配合方面价值更为显著,符合患儿、家属护理需求。

参考文献

[1] 邹雪凤.非语言性沟通式护理模式在儿科护理中的运用效果[J].临床医药文献电子杂志,2018,05(29):141-142.

[2] 苏里,高伟.非语言沟通式护理在儿科护理中的应用效果分析[J].医学理论与实践,2017,30(17):2628-2629.

[3] 李霞.非语言性沟通式护理模式在儿科护理工作中的应用效果分析[J].基层医学论坛,2017,21(06):694-695.

[4] 曹雪,樊晓宇.非语言性沟通式护理模式在儿科护理工作中的应用效果分析[J].中国继续医学教育,2018,10(24):174-175.

[5] 李良.非语言性沟通式护理模式在儿科护理工作中的应用效果分析[J].中西医结合心血管病电子杂志,2018,06(25):107-108.