基于语文学科立场的“互联网+”趋向探索

【摘 要】“互联网+”在教育领域中存在着“技术为先,本末倒置”“全面铺开,不顾特性”等问题。基于语文学科立场,对此进行重新审视后,指出基于文本,重组大单元;基于实践,设计真情境;基于学生,任务促活动的“互联网+”新趋向。

【關键词】语文;“互联网+”;新趋向;任务

【中图分类号】G633.3 【文献标志码】A 【文章编号】1005-6009(2020)03-0032-04

【作者简介】江跃,江苏省常州市朝阳中学(江苏常州,213000)教师,一级教师。

一、基于教育视野的“互联网+”冷思考

“互联网+”轰轰烈烈走进教育领域源于2015年发布的《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》一文,此后学校和信息技术机构开始积极思考并大面积尝试,探索新型教育服务供给方式。“利用数字教育资源及教育服务平台,逐步探索网络化教育新模式,扩大优质教育资源覆盖面,促进教育公平”成为“大势所趋”。这种变革顺应了时代发展的潮流和需要,本无可厚非,但关键问题是当“互联网”链接上“教育”之后,由于“热情”过度,“偏见”也随之而生。

1.迷信技术,本末倒置。

“互联网+”对教育领域的影响应当首先作用在思维和理念层面,其次才是技术层面,如此才能革新传统教育教学存在的弊端,推动教育教学与时俱进,转变思维和理念,适应当下时代和生活发展的需要,健全学生发展的核心素养,培养全面发展的人。可是,在实际的改革实践中却出现了本末倒置的情况。“互联网+”被误解为信息技术的普及、数字教育资源的建构等,最为极端的表现是只要在课堂上用上平板、手机等电子产品就成了一节基于“互联网+”的课堂教学新范式,其实无非是新瓶装上了旧酒,内在的核心教育教学理念仍然陈旧。这样的课堂表面上热闹了,学生觉得好玩了,但实质上教学活动却成了一种放羊式地不作为,毫无效益可言。

2.生硬铺开,不顾特性。

教育教学的对象是活生生的人,而人与人之间存在着个体差异,因此在课堂中教师需要因地制宜,具体问题具体分析,处理好生成和预设的关系,这样才能最大限度地满足不同学生的需求和水平。这就意味着没有任何一种教学模式和方法会适用于所有地区的所有学生。更何况不同学科对信息技术的使用需求也是不同的。以语文学科为例,《义务教育语文课程标准(2011年版)》明确指出:“语文课程应注重引导学生多读书、多积累,重视语言文字运用的实践,在实践中领悟文化内涵和语文应用规律。”简而言之,语文学习需要学生静下心来“领悟”,可是从诸多的“互联网+”转型课呈现出来的状态来看,学生在课堂上主要是通过信息技术的互动进行学习和展示,留给学生独立思考和领悟的时间和空间少之又少,忙碌的交互体验之下,只可意会不可言传的“默会知识”也就失去了内化的机会。可惜的是,大多数基于“互联网+”的课堂改革并没有关注上述情况,“自上而下”地全面铺开成为常态,从某种程度来说,这种“为变革而变革”的行为违背了教育教学的规律。

二、基于“语文+”立场的再思考

《普通高中语文课程标准(2017年版)》基于“立德树人”与“素养为本”的教育理念,对传统的语文学科从课程性质、课程目标、课程内容等方面进行了有针对性的革新和改进,其中“语文学科核心素养”“语文学习任务群”等内容被明确提出,这就从根本上对教师提出了与时俱进转变课程观和教学观的新要求。这些特性综合在一起,再加上现有的对“互联网+”的误解,决定了我们必须换一个角度,即从“语文+”的角度进行一番思考。

1.“语文”为根,“互联网+”为枝干。

语文学科作为我们的母语学科,其重要性和特殊性已无须赘言,它培养学生的语言文字运用能力,并以此为基础,在学生的学习和生活中发挥工具性作用。“语文”应当是教学活动的根,是基础也是起点,而“互联网+”则应发挥自身的特点和优势,促进教育教学理念的更新换代,最大限度地实现教育资源的优化配置和整合,它应当基于语文学科的特性融入教学活动,成为枝干的一部分,不应当成为主宰。

2.“语文活动”为主,“信息技术”为辅。

“互联网+”进入教育领域后,最凸显的特征就是多种“信息技术”在教学活动中的运用,诸如借助平板、手机等电子设备实现即时讨论、资源共享以及呈现与教学相关的实景实物等,这些活动占据了课堂教学的大部分时间;而阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究等“语文活动”则成为引子或附属品。这样的课堂是本末倒置的,语文课堂应该重视文本的阅读和鉴赏等语文活动的开展,坚持语文活动为主,信息技术为辅,才能真实提高学生的语文素养。

3.“深度学习”为目标,“互动学习”为手段。

非“语文+”的“互联网+”课堂都有一个共同的特征:学生的“互动学习”成为终极目标。面对面的互动还不够,还要通过互联网实现异地更大范围的交流,这样的互动表面看起来学生开心积极,课堂活泼热闹,可实质上却使学习变得碎片化、没有重点,学生的专注度也因外在因素而下降,最终导致学习的浅表化,毫无深度可言。实际上,语文活动应当通过阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究,让学生专心于语文实践活动,促使深度学习的发生,而学生的互动则应当是实现深度学习的一种手段,在教学需要的时候开展,不能为互动而互动。

三、“语文+互联网”的新趋向

互联网的普及与发展是大势所趋,“互联网+”对教育教学产生的影响同样不可回避,随之而来的思维方式革新、教学资源扩展以及学习形态改变等都会促使教学理念、教学内容、评价方式发生不同程度的改变,不管愿不愿意,传统的教育教学或早或迟都会在“互联网+”的推动下进行变革,使得教学更具针对性、更加个性化。关键问题在于,如何让这种变革符合语文学科的特点和新需要,实现“语文+互联网”的优势互补。

1.基于文本,重组大单元。

作为语文学科核心素养的“语言建构与运用、思维发展与提升、审美鉴赏与创造、文化传承与理解”需要通过阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究等语文活动加以落实。在这个过程中,文本是不可或缺的媒介,只有基于文本,语文的学科特性才能充分体现。传统的语文教学大多数时间依据教材按部就班,长此以往形成了“就文本讲文本”的知识教学倾向。而“语文+互联网”则可以克服这一弊端,形成“1+X”的大单元素养养成模式,即以课内文本为必修的“1”,在此基础上提炼适合的主题,通过互联网丰富相关文本资源,形成选读的“X”。

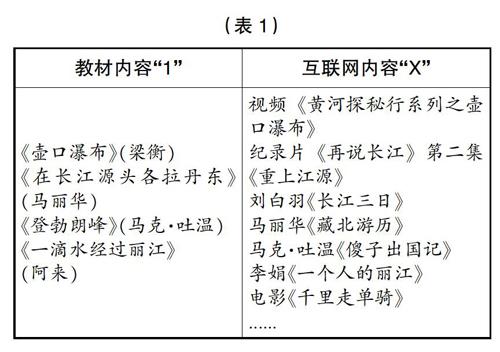

这种“语文+互联网”的大单元重组将不同类型的学习材料关联了起来,通过对学习资源的有机整合,使教学活动由零散走向关联,由浅表走向了深入。如统编语文教材八年级第五单元选编了《壶口瀑布》《在长江源头各拉丹东》《登勃朗峰》《一滴水经过丽江》等文章,所写的景物特色鲜明,或雄壮,或奇险,或神奇,或纯净;所用的写法各具特色,有视角独特的,有注重身心感受的,有诗情画意和荒诞幽默相结合的,有另类叙述口吻的。因此,我们以“去不同的地方,看不同的风景”为主题进行大单元重组,以教材内容为“1”,以互联网内容为“X”,如表1所示。

2.基于实践,设计真情境。

语文教学当前较为突出的问题就是脱离真实的生活实践,相应的知识和能力大多数都指向答题应试,无法在现实生活中迁移运用。之所以会出现这种情况,是因为语文教学忽略了真实的生活情境。所以,在互联网已经融入当代生活的大背景下,我們要基于语文实践活动,运用互联网在日常的社会生活中找到或创设与学习类似的经历和体验,使其与语文学习发生联系,从而让学生在真实的体验中主动参与学习,让语文由远离生活需要走向实际问题的解决。

仍以前文所述的统编语文教材八年级第五单元为例,单元教学中涉及的地方学生不可能都去过,那么如何让学习变得真实可感?此时,我们可以设计“记游天下”的学习情境,让学生跟着课本去旅行,组织学生进行一次研学活动的策划。如此一来,学生在阅读和鉴赏文本的同时,可以要借助互联网自行查阅相关资源,最后在和其他同学的交流和分享中推荐并确定理想的研学地点。这样的语文实践无疑是真实而富有个性的,是去实实在在地解决生活中的问题,而这些问题的解决又是基于文本阅读、跨媒介阅读等活动的基础上的。

3.基于学生,以任务促活动。

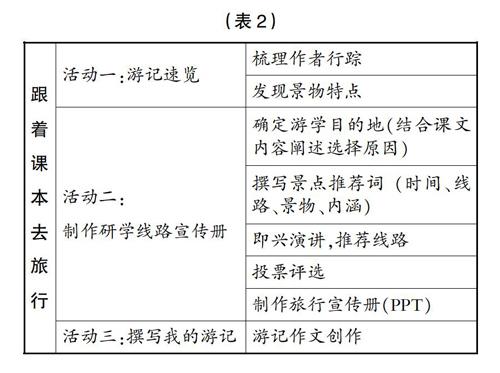

在现实生活中,学生对互联网的热情十分高涨,究其原因是由于在互联网的世界里,一方面学生是主体,能够自主进行选择;另一方面,他们的每一项操作都是在完成任务,或查阅资料,或购买书籍,等等,因此参与度极高。而传统的语文学习内容都是预先安排好的,学生往往没有选择的余地,再加上个人生活经验欠缺以及知识、能力不足等诸多原因,学生无法融入其中,久而久之就成为被动接受的一方。为此,我们有必要以学生为主体,以任务为驱动,借助互联网实现线上线下互动学习,拓展学生的学习空间,消减学生的学习障碍,增加学习兴趣,让学生在自主、合作和探究学习的过程中,主动参与语文学习活动。如在教学统编语文教材八年级第五单元时,我们可以设计“跟着课本去旅行”这一任务,让学生在“游记速览”“制作研学线路宣传册”“撰写我的游记”三个活动中丰富语文学习的内容,如表2所示。

在完成这些任务和活动时,不仅学生的主体性得到了尊重,他们有自己选择的权利;而且通过互联网可以解决学习过程中遇到的问题,同时还能随时随地与同学、网友等不同群体进行交流和讨论,其学习内驱力也会大大增强。

【参考文献】

[1]张岩.“互联网+教育”理念及模式探析[J].中国高教研究,2016(02):70-73.

[2]戴晓娥.情境任务活动——指向语文素养的大单元教学探索[J].基础教育课程,2019(5):7-12.