基于“5C核心素养模型”的初中科学仪器教学

苏爱娣 徐珍珍

摘 要:基于“5C核心素养模型”的初中科学仪器教学,应更多挖掘仪器所蕴含的文化背景、科学方法,以问题或情境激活学生思维,着力于培养探究能力和创新精神,在小组式的学习中培养沟通和合作素养。

关键词:初中科学;5C核心素养模型;仪器教学

初中科学课程是以对科学本质的认识为基础、以提高学生科学素养为宗旨的综合课程[1]。科学的核心是探究,科学探究是学生的重要学习方式,使用有关设备进行观察、测量和实验是科学探究中获取事实与证据的学习要求。在观察、测量和实验过程中,必然需要使用一些仪器,比如量筒、天平、显微镜、电流表、电压表、滑动变阻器等,这些仪器教学在培养学生核心素养方面发挥着独特的却容易被忽视的作用。

长期以来,大多数教师把科学仪器教学的价值只是定位在知识学习和实验技能培养上,忽视科学方法教育、创新能力等方面的培养,忽视仪器的发明和改进过程。学生的学习方式较为单一,属于模仿式学习,缺乏分析、整合和创新,难以体会技术创新的乐趣与艰辛,也缺乏审辩思维和质疑精神的培养。这样的教学现状与“提高每个学生的科学素养”的课程目标还有较大距离。

一、“5C核心素养模型”简介

2018年3月,北京师范大学中国教育创新研究院首次对外发布《21世纪核心素养5C模型研究报告(中文版)》[2],提出了“21世纪核心素养5C模型”并搭建框架、阐述内涵。“21世纪核心素养5C模型”包括文化理解与传承(Culture Competency)、审辩思维(Critical Thinking)、创新(Creativity)、沟通(Communication)、合作(Collaboration),这5项素养的首字母均为C,故称该模型为核心素养的5C模型,这些素养简称为5C素养。5C素养每个方面又包括3~4个二级维度,如表1所示。

二、基于“5C核心素养模型”初中科学仪器教学的实践

针对初中科学仪器教学现状,我们尝试以“5C核心素养模型”为导向,探索在仪器教学中有侧重地落实5C素养,以更好地达成提高学生科学素养的目标。

(一)“重走”发明历程,体验文化传承

一件精密仪器的出现往往是通过数代科学家的不断努力、不断改进形成的。技术创新的实质是对技术的不断完善,对臻美的无尽追求。在课堂上,我们无法也无须像当年科学家发明那样去进行探究,但可以“濃缩”那段历史,引领师生一起“重走”发明历程,从需要入手,由简到精,在需要和解决问题中不断激发学生的“发明灵感”,体验并理解科技发展的历史。

例1 显微镜的结构和使用

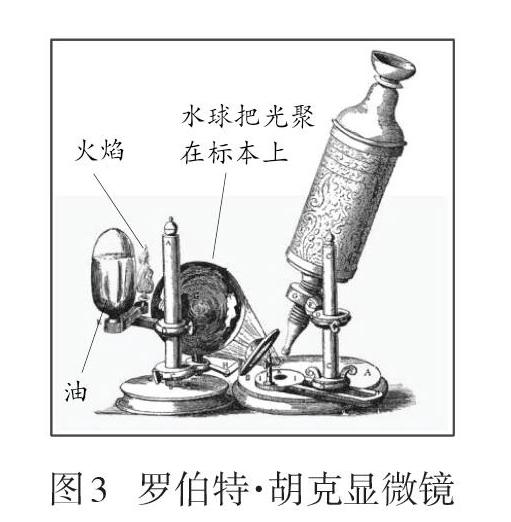

显微镜的出现和发展,有着四百多年的历史,从荷兰的眼镜工匠詹森父子制造出的第一台显微镜开始,先后经历了安东尼·列文虎克、罗伯特·胡克、恩斯特阿贝等数代人的不断改进,具有深厚的历史文化背景。在教学时,我们尝试以显微镜的发明史为主线组织学生的学习,部分教学过程如下。

【片段1】

情境创设:学生分组活动,使用放大镜观察白纸上的字,看谁能将字放得最大。

学生汇报:将两个放大镜叠加在一起,通过调节字和放大镜、放大镜和放大镜之间的距离,可以看到比用一个放大镜放得更大的字。

发现问题:其他组的学生模仿操作,发现在调节距离的操作时较为困难,且调节成功之后无法固定两个放大镜,实验成功率较低。

尝试设计:学生讨论后认为,用一个套筒(滑管),两头固定放大镜的镜片,镜筒能伸缩,可同时实现镜片的固定和距离的调节(如图1)。

教师适时展示并分别介绍詹森父子制造的显微镜(如图2)和安东尼·列文虎克制造的显微镜。

【片段2】

情境创设:学生尝试用“詹森显微镜”观察纸上的字,发现视野较暗,观察困难。

教师介绍:我们能看到不发光的物体,是因为这些物体反射的光进入了我们的眼睛,进入我们眼睛的光线越多,视野就越亮。

提出问题:如何能让纸反射更多的光进入我们的眼睛?

尝试设计:学生首先提出可用灯泡、手电筒、蜡烛等发光的物体对着纸照射,个别学生提出可用放大镜把光聚到纸上有字的地方,或用镜子把更多的光射到纸上,极个别学生想到也可以让光从纸的下面直接射向镜片。

教师适时展示并介绍罗伯特·胡克的显微镜(如图3)和实验室的光学显微镜,分析并发现它们增亮视野的原理与学生的设计不谋而合。

本节有关于显微镜的结构、原理、放大倍数和使用等知识内容,都可以在类似的由创设情境激发学生思维,组织学生互动寻找解决方法,追溯显微镜发展历史,体验创新的美妙和成就感等一系列相扣的环节中完成。类似的,初中科学中部分蕴含有一定文化背景,原理和设计较为简单的仪器都可以参考这种教学模式,如温度计、滑动变阻器、普及型天文望远镜等。

这样的组织方式,使学生的学习变被动为主动,改接受式为探究式。技术创新中,“这个不行,换那个试试”的“火花”闪现,伴随着丰富的情感经历,蕴含着酸甜苦辣的情感因素。从仪器的发展历程渗透文化传承的教学,引导学生体验技术创新的过程,能丰富学生的情感体验,积极的情感能促进认识过程和意志形成,使个性品质得到全面发展。

(二)应用“构造”式教学,激发审辩和创新

仪器构造式教学,是在教学中,依据仪器的核心原理和技术,把仪器的主要结构部件逐步“构造”出来,进行融合教学的一套程序方法。主张把仪器拆开,以问题挑战学生思维,引导学生不断探求解决方案,启迪学生进行发明创造,从雏形到完形,逐步完善,构造出仪器的整体。利用微探究渗透思想方法,引导学生解决实际需求问题,从而掌握仪器的本质原理,把仪器的原理、结构、功能、用法、规则,彼此联系、融为一体,并在仪器的实际应用中,培养学生的操作技能和实践能力[3]。

例2 质量的测量

质量测量的常用仪器是托盘天平,其原理与刻度尺、量筒、温度计等类似,都是测量概念的应用——将待测量与公认的标准进行比较。天平是一个比较精密的仪器,要让学生真正认识天平的原理,理解使用方法,需要精心设计情境和问题激发学生思维。部分教学过程如下。

教师展示简易跷跷板模型,问:能否用此装置比较一个烧杯和一个50克的铁块哪个质量大?

生:在跷跷板两端挂上两个篮子,再把烧杯和铁块分别放上去,看哪边下沉。

教师将图4的装置置于讲台不平的位置,做出要放烧杯和铁块的姿势。

生1:要先把跷跷板的底座放平。

生2:要把跷跷板的上面那根板也放平。

教师追问学生原因,并将跷跷板模型在讲台上放置水平后,问:现在这种情况,应该怎么调成水平平衡?

生3:在左端加一小重物,并移动重物的位置。

教师演示,学生发现在小重物移动的距离微小时,很难精确判断板的平衡情况。

发现新问题:如何能更精准地判断平衡,即将微小的差别放大,以方便观察和判断?

学生分组讨论,并开展组间互补,得到再改进方案:跷跷板中间放置一指针垂直于板面(如图5),通过观察指针的位置来判断是否平衡(放大法)。

教师对学生的创意给予充分肯定,并创设类似情境,以追问不断激发学生的创新思维,解决砝码和游码等内容的教学。最后,学生比较实验室的托盘天平与自己设计产品的异同点,理解托盘天平的原理、使用步骤以及注意事项。

仪器构造式教学通过创设情境,始终以问题挑战学生的思维,通过生生之间的质疑批判和分析论证以综合生成新的方案,再在实践中不断完善方案,构造出精美实用的仪器。这样的教学方式,使学生在“构造”过程中,体会仪器涉及的关键规律,领悟仪器的原理本质,同时很好地培养了学生的创新思维和设计能力。初中科学教材中部分原理和构造并不复杂的仪器,如弹簧测力计、压强计、密度计等,学生在学习时已具备了相应的知识基础,都可以采用这种教学方式。

(三)探究仪器使用,提升合作沟通

沟通是合作的基础,有效的沟通与合作有助于实现更高质量的创新。学生喜欢做实验,乐在探究过程,也乐在与同伴交流和观点表达。在部分仪器的使用方法教学中,可以尝试由学生观察仪器外观—寻找特征—提出问题,进行有效表述和倾听理解,再由学生根据经验建立猜测,通过小组活动进行理性探究和实践应用,形成相应技能,體验责任分担和协商共赢。

例3 电流表的使用

电流表是电路的重要测量工具,电流表结构的理解和使用方法的掌握,可使学生进行后续迁移学习,提高电压表结构和使用方法的学习效率,影响欧姆定律、伏安法测电阻、小灯泡亮暗与电功率的关系等内容的学习。其部分教学过程如下。

师:观察桌上的电流表,你有什么发现?

生1:电流表上有一个字母A,有两排数字,一排是0~0.6安,另一排是0~3安。

生2:电流表的外部有三个可以旋转的柱子,我猜可能是接“0.6”就按0~0.6安的进行读数,接“3”的就按0~3安的进行读数。

生3:电流表中间还有一个一字螺丝可以旋转,我刚才试过好像它的旋转可以带动指针偏转,我猜这个是调零用的。

……

教师布置任务:小组合作,探究电流表的使用方法,汇报电流表的使用说明。并强调注意事项:不能将电流表直接接在电源的两极。(教师提供相关器材)

小组汇报。

生1:连接电流表的时候要接两个接线柱,我们组发现那根标着“-”的是必须要接的,另外两个选其一就行,读数按照对应的量程来。我们试过接“3”和“0.6”小灯泡不亮,电表没读数。

生2:我们组还发现有时候指针会往反方向偏,无法读数。多次实验,我们发现只要让电流从“+”的接线柱流入、“-”的接线柱流出就可以。

生3:不管是接大量程还是小量程,都能读数,但是大量程偏转角度比较小,读数相对来说没那么准确。我们认为还要选择合适的量程。

生4:电流表需要串联在电路中才有读数,我们组发现并联在小灯泡两端时,灯泡不亮了,而且读数超过量程。

……

活动过程基于目标驱动,因未限制太多条件,学生思维比较发散,每组都能验证得出几点使用说明。最后通过汇总,编制一份电流表的使用说明书,并解释为什么不能将电流表直接接在电源的两极进行测量。

这样的教学,学生从设计探究方案,到多次实验寻找规律,再到汇报成果,整个活动过程都需要小组成员协同合作,责任分担,学会倾听同伴意见,在审辩的同时还要充分表达自己的观点,提升沟通能力。这一类的仪器教学,更侧重于对仪器操作要领的理解和掌握,对于使用过程中相对较为安全的仪器,如电压表使用、欧姆表的使用及改装等的教学都可以采用这类方式进行尝试。

三、结束语

基于“5C核心素养模型”的初中科学仪器教学,应更多挖掘仪器所蕴含的文化背景、科学方法,以问题或情境激活学生思维,着力于培养探究能力和创新精神,在小组式的学习中培养沟通和合作素养。初中科学中不乏仪器的教学内容,其中蕴含着丰富的核心素养培育内涵,需要落实方法、技能、学习能力和迁移能力的培养,激发学生缜密的审辩思维和探究精神,而不只是停留在知识和简单的技能层面。这样的教学要求教师有更丰富的知识储备,挖掘丰富的教学资源,如有可分解可拆卸的演示教具、多媒体资源等技术支持,要有创意和教学设计能力,并且在教学过程中不断反馈调整、不断改进完善。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育初中科学课程标准(2011年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2012:2.

[2]北京师范大学中国教育创新研究院.5C:面向未来的核心素养[N].中国教师报,2018-4-11(6).

[3]田成良.对中学物理仪器教学的思考[J].物理教学,2018(10):22-24.