“一带一路”背景下徽州非遗生产性保护策略研究

方 新,荣金金

(1.安徽师范大学 皖江学院,安徽 芜湖241008;2.安徽师范大学 美术学院,安徽 芜湖241002)

在联合国教科文组织颁布的《保护非物质文化遗产公约》①中,非物质文化遗产(以下简称非遗)被定义为“被各社区、群体,有时是个人,视为其文化遗产组成部分的各种实践、观念表述、表现形式、知识、技能以及相关的工具、实物、手工艺品和文化场所。”作为人类文化的活态遗存,对非遗保护并不应局限于静态固化的保护方式,生产性保护作为一种重要的保护方式日益成为学者关注与研究的热点。

徽州非遗是徽州文化的活化石,极具历史文化价值与经济价值,是安徽区域文化产业创新发展的智力源泉。在安徽深度融入“一带一路”与“国家级徽州文化生态保护区”建设的双重背景下,加强徽州非遗生产性保护,不仅是徽州文化传承与发展的内在需要,而且是实现文化资源的经济价值转化、推动安徽区域经济可持续发展、提升国家文化形象与软实力的客观需求。

一、徽州非遗的特征

徽州,古为新安,有“程朱阙里”“东南邹鲁”之美誉。古徽州地处皖、浙、赣三省交汇之处,地域范围包括今黄山市全境、宣城市绩溪县及江西省上饶市婺源县。山水相间的地理环境、发达的商业经济与浓郁的人文环境,为徽州非遗的产生与发展提供了良好的土壤,不仅造就了多样化的文化类型,也使其能够较好地保存至今,并与其他物质遗存、自然环境共同构成了徽州文化生态的整体空间,成为我国封建社会后期文化发展的典型缩影。

据统计,徽州非遗入选联合国教科文组织非遗名录2项(徽派传统民居营造技艺、程大位珠算法分别作为“中国传统木结构建筑营造技艺”“中国珠算”子项目被列入名录),入选国家级非遗名录24项②,市县级非遗项目数量也远远超过全省平均水平。这些珍贵的资源是实现安徽区域经济、文化产业发展的重要优势与动力来源。作为徽州文化的历史积淀,徽州非遗具有以下特征。

(一)地域性

徽州非遗是古徽州人的思维方式、价值观念、生活习俗等文化信息内容的载体,因此必然呈现出鲜明的地域性特征。古徽州人遵循“和谐、善治、功效”的核心价值,尊儒重商,宗族意识强烈,这些不仅推动了徽州非遗的产生与发展,同时也为徽州非遗打上了深深的文化烙印。如徽商为了提升居住品质,在修建宅邸过程中不惜花费大量的精力、财力满足自身的个性化需求,直接推动了徽州三雕、徽派传统民居营造技艺的产生与发展,徽商好儒的特点又使得他们无论是在房屋营造规划,还是三雕的装饰风格、题材等方面都反映出儒家伦理道德等内容。此外,血缘关系上建立的宗族文化,推动了祠堂、祭祀文化以及与之相关非遗的发展;齐云山道场音乐是道教文化的分支;目连戏、徽剧体现了徽州独特的民间原生态审美取向等[1],这些均是徽州非遗具有鲜明的地域性特征的反映。

(二)多样性

徽州文化是一个相对稳定、完整的文化与社会生态系统,文化类型丰富。同时,由于徽州较为封闭的地理位置、历史上少战祸等因素,使得其物质文化与非物质文化遗迹能够较为完整地传承至今。从徽州非遗项目类型来看,内容几乎涵盖了民间文学、传统音乐、传统美术、传统技艺、传统戏剧、传统医药、传统舞蹈、民俗、曲艺等所有非遗门类。

(三)典型性

徽州是徽商发源之地,徽商的繁荣不仅促进了徽州地区商品经济的发展,也使徽州非遗得到不断发展,使其成为窥探中华传统文化后期社会经济发展与生产力水平的窗口,在一定程度上直接反映了我国封建社会后期该领域的发展水平,因此具有一定典型性与代表性。例如,徽商发迹后不遗余力地大兴土木,追求精致奢华,对徽派传统民居营造技艺、徽州三雕技法提出了更高的要求,这也成就了工匠们精湛的技艺,成为当时我国该领域的代表。

(四)可塑性

徽州文化是一种伴随中原世家大族南迁而产生的“移民文化”[2],因此具有较强的包容性,而这种文化包容性使徽州非遗也呈现出较强的可塑性,即其能够在保持自身核心内容的基础上,兼容、吸收外来文化,并在时代变迁、社会环境的互动中不断更新与扩展。例如徽剧是基于徽州腔、青阳腔而形成的“徽池雅调”,尔后不断吸收融合秦腔、吹腔、高拨子、梆子腔、罗罗腔等声腔艺术和剧本优点,逐步发展而来。

二、徽州非遗生产性保护的现实境况

非遗具有活态流变性、“非物质性”,强调不依赖物质形态,而是以人为核心的记忆、经验、精神的存在和传承[3],这就决定了对其保护方式与物质文化遗产的保护方式必然有所不同,不能局限于文字、影像记录或展示等静态保护方式,而是需要立足于人们生产与生活实践,借助生产性保护方式实现非遗的活态传承。非遗生产性保护是指在具有生产性质的实践过程中,以确保非遗的真实性、整体性和传承性为核心,以有效传承非遗技艺为前提,借助生产、流通、销售等手段,将非遗及其资源转化为文化产品的保护方式。③通过徽州非遗生产性保护,不仅能够有效促进非遗文化回归生活,满足人们生活需求,而且能够实现徽州非遗资源合理转化,对推动地方经济的发展与非遗保护有着双重效用。因此,生产性保护成为徽州非遗保护的重要途径与措施之一。

结合徽州非遗生产性保护现状来看,自《徽州文化生态保护实验区总体规划》④实施以来,抢救性保护、传承性保护、生产性保护、整体性保护的四大保护措施业已全面开展,以省、市、县三级政府为主导,行业协会、企业和个人参与的非遗保护工作体系已经形成,各项管理制度逐步完善,生产企业规模不断扩大,小微生产企业数量明显增加,非遗生产性保护工作取得明显实效。但与此同时,以下问题亟待解决。

(一)传承人高龄化、人才流失等现象突出

非遗是活态的文化,依靠群体或个体代代以口传身授为延续。传承人不仅是非遗活态传承的载体,而且也是非遗生产的参与者、组织者。

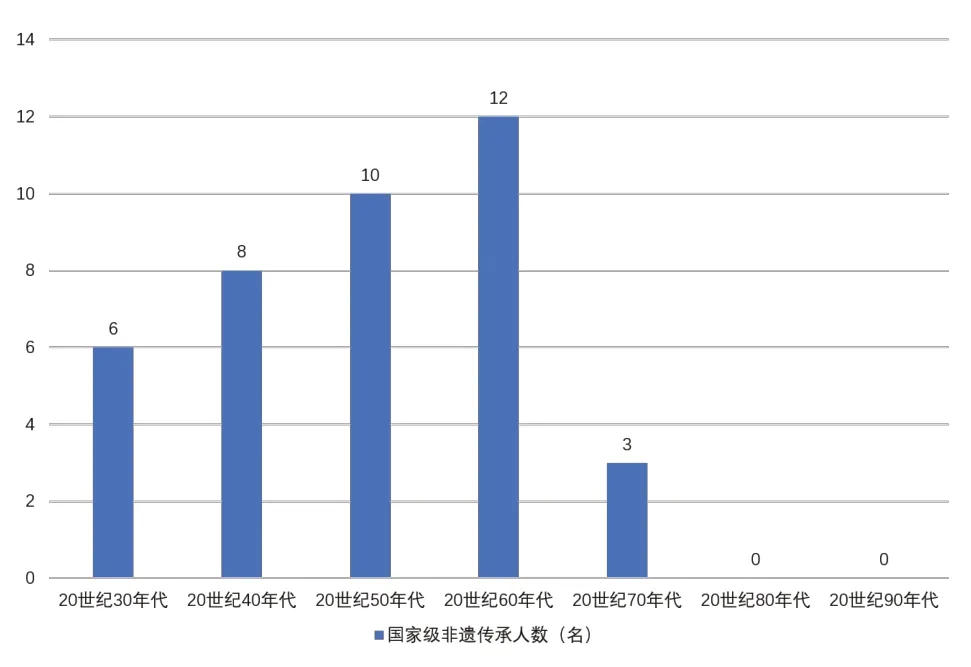

通过调查发现,徽州非遗传承人才断层、后继无人是较为普遍的问题。从传承人的年龄结构调查情况来看,现有的徽州非遗39位国家级传承人中,70年代出生的仅为3人,而80、90年代出生的则为0人(图1);尤其是传统戏剧、传统医药、民俗等非遗传承人高龄化的现象尤为突出。此外,许多大型非遗生产企业也面临人才流失的问题,连续数年招收不到新的技术人员的情况较为普遍。因此,保护、培养非遗传承人队伍是生产性保护的重中之重。

图1 徽州非遗国家级传承人年龄结构分析

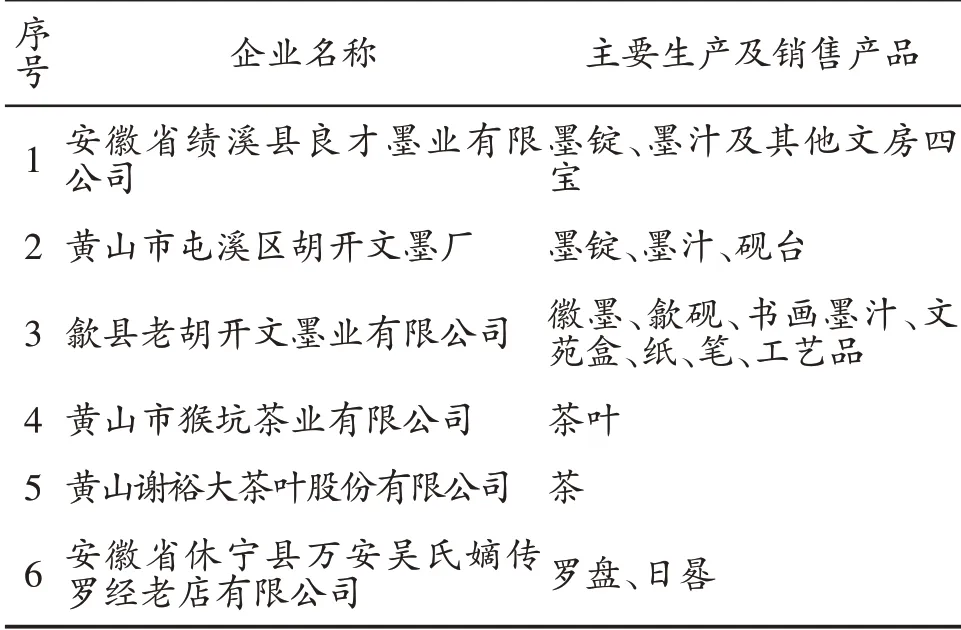

(二)非遗资源转化率不足,产品创新缺乏动力

近年来,徽州非遗传承主体的生产性保护意识虽有所增强,但由于资金、创新意识与创新手段明显不足,非遗相关产品多以传统产品的制作、销售为主,产品形式较为单一,经济效益较低。生产项目主要集中于徽墨、徽州三雕、红茶和绿茶的制作技艺等非遗项目。从商务部公布的中华老字号名录来看,共有6家徽州非遗生产企业获批中华老字号,其中3家企业为制墨,2家为制茶,1家为罗盘(表1),徽州非遗中仍有大量的资源尚未得到良好的转化。从非遗衍生品设计创新性能力来看,非遗相关的旅游纪念品、非遗文创衍生品设计与生产仍存在同质化现象较为严重、缺乏创新等诸多问题。

表1 徽州非遗中华老字号企业生产与销售产品概况

(三)品牌意识薄弱,生产运营及管理机制尚待健全

徽州非遗传承人或生产企业缺乏品牌意识是较为普遍的问题,在品牌营销与品牌建设上投入不足,对技术产权、品牌维权意识不强,市场中假冒伪劣非遗产品、被抢注商标的事件屡见不鲜。从非遗企业生产状况来看,政府多采取“抓大放小”、政策向重点生产企业倾斜等措施,众多非遗家庭生产作坊、小微企业缺乏市场竞争力。如安徽歙县虽然拥有400多家非遗工艺家庭作坊,但大多数由于资金、设备、场地等因素的限制,生产规模小、效率不高,导致经济效益较低。此外,由于缺乏彼此沟通与行业组织领导,生产运营及管理机制尚未健全,导致同行业间易形成恶性竞争,如虚假宣传、以次充好、低价兜售等问题时有发生,非遗衍生品生产市场环境亟待治理。

三、“一带一路”背景下徽州非遗生产性保护的价值分析

(一)徽州非遗生产性保护为“一带一路”建设提供文化支撑

截至2019年,“一带一路”辐射65个国家和地区,由于各国家和地区之间的文化、宗教、语言、经济等诸多领域都存在着较大差异,因此加强彼此之间的文化沟通与交流,打造一个“多元文化包容的利益共同体”至关重要。文化遗产决定了“一带一路”文化发展的厚重底蕴与发展潜力。[4]徽州文化是中国传统文化的重要组成,徽州文化中蕴涵的徽商精神、“和谐、善治、功效”的核心价值观与“一带一路”秉承的“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”理念有着共通之处,深入发掘并弘扬徽商精神及核心价值观能够有效为“一带一路”建设提供文化支撑。

非遗作为民族文化的结晶,尽管在不同国家、地域中表现形式不尽相同,但其内在的精神核心往往有着相通、类似之处,都是人们传统生活、生产方式、民族文化的记忆。通过非遗传承与保护领域合作与交流,借助徽州非遗产品生产、销售或借助新媒体等媒介形式以鲜活的形象加以呈现,不仅能够增进不同国家、地区人们对徽州文化的感知与体验、理解与接受,而且有利于消除文化壁垒,激发各区域人民的文化认同感。

(二)“一带一路”建设为徽州非遗生产性保护提供了的契机

近年来,安徽省主动融入“一带一路”建设,积极参与、推进与沿线国家和地区的交流与合作,仅2019年1—7月,安徽省与“一带一路”沿线国家进出口额达644.7亿元人民币,比2018年同期增长16.1%⑤,一个庞大的贸易网络正逐渐形成,为徽州非遗商品生产与输出提供了广阔的市场空间。非遗生产性保护强调在生产中传承,让产品(商品)走进现代生活,不仅能够惠民、富民,又能增强保护工作自身的“造血功能”,有利于徽州非遗保护工作实现从依靠政府到依托产品、走向市场的转变。对构建徽州非遗文化产业集群,促进地方文化产业发展亦具有重要的时代价值与意义。此外,非遗保护是世界各国的共同话题,“一带一路”为各国间开展非遗保护领域合作提供了良好的平台,借鉴沿线各国保护工作经验,对徽州非遗生产性保护机制的优化与创新有着重要作用。

四、“一带一路”背景下徽州非遗生产性保护的措施

在“一带一路”背景下,徽州非遗应以“徽州文化生态保护区”建设为契机,将其与物质遗产一并纳入保护规划,使非遗在原生态的自然与人文生态环境中实现生产、保护与传承。

(一)健全机制,营造良好的市场环境

开展徽州非遗生产性保护应坚持“政府主导,社会参与”,进一步完善非遗保护工作的对外交流机制与市场管理体制。一方面,借鉴“一带一路”其他参与国非遗保护与开发经验,以国家级徽州文化生态保护区建设为契机,积极参与跨区域性的非遗文化交流与经贸合作,建立非遗保护与开发跨国合作交流机制,促进与“一带一路”沿线国家的非遗组织、文化机构之间的相互交流与协作,通过信息互通、专项合作、权益共享等方式不断探索跨国合作新模式。另一方面,进一步完善市场管理体制,优化非遗保护、扶持、推广与宣传等相关政策;积极引导建立非遗生产或行业合作组织,完善非遗生产销售相关管理法规与标准,确保非遗产品品质,从而营造健康的市场竞争环境。

(二)多措并举,保护、培养非遗传承人

生产性方式的介入,使一些民间手工艺发展壮大,这需要更多的人积极参与,以形成规模化的生产结构。政府应通过经济资助、搭建创业平台、政策倾斜等措施,妥善解决非遗传承人面临的现实困难,提高传承人参与非遗生产性保护工作的积极性。发挥非遗传承人的传、帮、带作用,通过公开招募、技术合作等方式,建设以传承人为核心的传承团队,如婺源县华龙木雕有限公司、歙县老胡开文徽墨厂、安徽歙砚厂、屯溪徽派石雕工艺厂等采取群体传承方式,培养了一批掌握某一方面技艺的骨干。[5]此外,应依托地方学校,将非遗技艺引入课堂,通过开设非遗课程、举办非遗项目人才培养班等措施培养非遗传承人、生产者后备力量,实现徽州非遗生产性保护的可持续发展。

(三)适度开发,坚持“本真性”与“创新性”

生产性保护强调的是手工“核心技艺”和“传统工艺流程”的维护,强调的是“差异性”的生产,规模化并非它的必然追求。[6]因此,坚持适度开发,注重非遗“本真性”是生产性保护的基本前提,避免“以牺牲项目的本真性为代价去获取经济效益”。[7]在对非遗开展生产性保护过程中,应尊重非遗传承的规律,围绕工艺性、技艺性等非遗项目,合理选择生产手段,保护非遗技艺纯粹性。

文化的发展是对传统文化不断继承、创新的过程,注重非遗的“本真性”并不是固守传统,而是根据沿线各国人们的需求,结合现代科学、技术等途径进行创新,以符合人们新观念、新的文化背景与消费需要。如通过材质拓展、形态创新、工艺改良等手段,让非遗产品重新走入消费市场,实现创新发展。例如日本传统漆艺,通过器形、色泽、纹样的改良创新,以适应现代人们审美与实际生活需要,促进了日本传统漆艺的传承与发展。

(四)打造品牌,加大对外推介与宣传力度

非遗的品牌化是提升民族产品形象的重要途径。随着“国家级徽州文化生态保护区”正式设立,徽州非遗生产性保护面临着千载难逢的历史机遇,徽州非遗将有更多的机会迈出国门。应在开发特色文化产品、提升生产服务品质的基础上,充分利用国内外文化交流与合作平台,制定跨文化推广与宣传策略,通过“徽州非遗”专题推介、数字化博物馆展示、文化旅游线路推广等途径,多维度打造非遗品牌,积极引导人们了解徽州非遗。例如,借用VR/AR技术与设备,通过线上展示,使人们能够身临其境地体验徽州木雕、茶叶的制作过程,感受非遗文化魅力。

(五)加快转化,实现非遗产品多样化开发

徽州非遗项目资源丰富,在大力加强传统非遗资源开发的基础上,应拓展其他非遗项目资源的转化,从而实现产品多样化、系列化开发,以满足更为广泛用户群体的多样性产品需求,促使非遗融入现代生活。如结合“文化+旅游”,以徽剧、目连戏等传统戏剧、传统音乐、曲艺为基础发展特色演出业。此外,还应结合徽州非遗项目进行文创衍生品、旅游纪念品开发,从而拓展非遗生产性保护的形式。文创衍生品具有文化与商品双重属性,是非遗项目资源转化的重要途径。非遗文创衍生品设计与开发应基于非遗技艺IP授权,在遵循传统工艺的一般规律、保留非遗核心技艺的基础上,通过凝练徽州非遗典型性、符号性的元素,结合产品形态、功能、材质等方面综合塑造文化体验。此外,应以所在地域用户需求为中心,结合当地人民的生活、审美理念,开发集文化、审美、实用功能于一体的生活消费品。

五、结 语

“一带一路”为徽州非遗生产性保护带来了新的机遇,应遵循市场与保护规律,结合不同地域人民的实际需求,通过健全机制、培养传承人、适度开发、打造品牌、加快转化等途径,科学、有序、合理地进行徽州非遗的生产与开发,促进徽州非遗的生活化融入、社会化普及与国际化表达,进而形成“保护-传承-开发”的良性保护机制,从而有助于实现徽州非遗活态传承,促进徽州非遗的社会化普及,对促进徽州文化产业的创新发展,扩大徽州文化影响力,进而对增进沿线各国之间的文化互信与交往,深化“一带一路”合作有着重要的价值与现实意义。

注释:

①《保护非物质文化遗产公约》于2003年10月在联合国教科文组织第32届大会上通过,旨在保护以传统、口头表述、节庆礼仪、手工技能、音乐、舞蹈等为代表的非物质文化遗产。

②中国艺术研究院,中国非物质文化遗产保护中心.国家级文化生态保护区清单.http://www.ihchina.cn/shiyanshi.html#target1。

③文化部《文化部关于加强非物质文化遗产生产性保护的指导意见》,2012年2月2日。

④2008年1月,文化部批准同意设立徽州文化生态保护实验区,2011年4月26日,文化部办公厅印发《关于同意实施〈徽州文化生态保护区总体规划〉(安徽、婺源)的复函》,通过安徽省《徽州文化生态保护实验区总体规划》,6月1日正式实施。2019年12月,国家级徽州文化生态保护区正式设立。

⑤安徽合肥海关2019年8月30日公布的数据。