真实语境下的高中文言文复习课堂的学习任务设计

黄黎莲

摘 要:高中文言文复习课堂应注重真实语境,通过学习任务的设计,即逆向设计、聚焦语境主体,整合知识、创设任务语境,指向素养、丰富言语策略三个步骤,帮助学生完成对语言的建构与运用,乃至审美、思维与文化上的提升。

关键词:真实语境;高中文言文复习;学习任务

《普通高中语文课程标准(2017年版)》(以下简称《课程标准》)提到“语文学科核心素养是学生在积极的语言实践活动中积累与构建起来,并在真实的语言运用情境中表现出来的语言能力及其品质”,近几年的浙江高考语文命题对学生能否结合语境来答题的考查也越来越明显。而这一点是被许多教师忽略的。

学生怕文言文,这种“怕”缘于文言文课堂上教师依旧“一言堂”,就“言”教“言”,很少结合真实语境来指导学生的语言学习,导致学生所掌握的只是一些静态的语言知识。这严重制约了学生符合实际需要的语文能力的提高。在文言文复习课堂中,这种情况更严重。

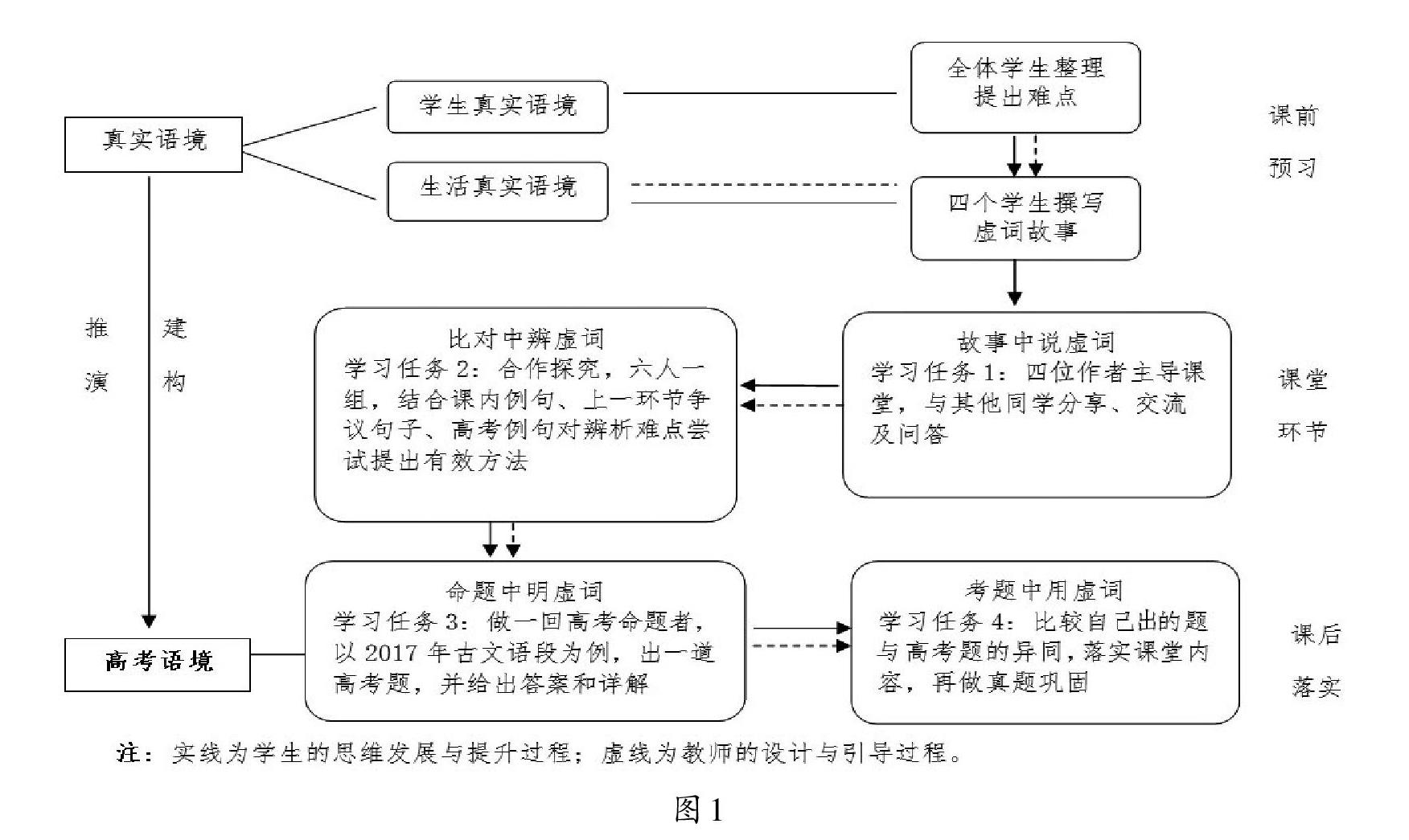

由此,笔者认为,高中文言文复习应注重真实语境,通过学习任务的设计,帮助学生完成对语言的建构与运用,乃至审美、思维与文化上的提升。下面笔者以一堂文言文虚词复习课(教学流程如图1所示)为例进行阐述。

一、逆向设计,聚焦语境主体

语文学习任务群以任务为导向,以学习项目为载体,整合学习情境、学习内容、学习方法和学习资源,引导学生在运用的过程中提升语文素养。复习课的学习任务设计应该由教师对知识点、技巧的归纳转为更多考虑学生的學习,以及如何引发学生学习行为的发生,因为学生是语境主体。

首都师范大学蔡可老师说:“‘我们的课堂、单元和课程在逻辑上应该从想要达到的学习结果导出,而不是从我们所擅长的教法、教材和活动导出,‘逆向式的教学设计先将学生置于任务解决的情境中。”[1]语文学习是实践中的学习,不是靠教师讲解,学生去“思考”就能明白的,而是需要让学生经历听说读写等一整套系统的训练,然后才能学会、学好。“逆向”式教学设计高度关注学生的学习行为变化,让学习成为一种参与,甚至在某种程度上,通过任务情境让学科知识“活”起来,改变过去采用的布卢姆的线性认知框架,让语文真正成为一门实践性的学科。

在文言文虚词复习课例中,学习任务设计尝试最大限度地发挥学生主体的作用。第一,设计的起点来自于学生的问题。课前,教师动员,学生对课内文言文中的虚词作了自主整理后,提出了若干问题,这些问题经整合后成了课堂的教学重点。第二,任务1“故事中说虚词”中的“故事”是由学生撰写的同窗趣事,课堂上让他们进行了展示,其他学生以听说的方式参与其中。对于创作的学生而言,这是他们对课内知识进行梳理后的一次学习成果展现;对于其他学生而言,这是课堂上能够激发他们学习兴趣的任务情境。第三,任务2“比对中辨虚词”是学生以合作的方式,对三类材料——课本材料、课堂材料(虚词故事)、高考材料进行比对,在比对中找规律、找异同,区别同一虚词在不同句子中的不同意义和用法,并提炼一定的方法和技巧,譬如词性判断法、结构分析法、联系语境法等。第四,任务3“命题中明虚词”是学生以命题者的身份来运用虚词知识,这是对前两个任务的巩固与提升,也是全班每个学生的学习成果与展现。第五,任务4“考题中用虚词”是常规动作,也是这堂课重要的教学目标之一,指向高考解题。听说读写实践活动的时间占整堂课的四分之三,这可以让学生在言语活动中不断地揣摩、理解并思考语言本身的含义,在交流中归纳,在运用中演绎,进而自主建构虚词知识体系。而教师的定位就是“培养学生用表现展示理解能力的指导者”,主要是在任务2中作纠偏和补充。

二、整合知识,创设任务语境

听课者对课例的任务1感到新奇,也有质疑。质疑声主要是“该导入是不是太长”。但任务1其实不是导入,而是真实语境下的任务情境。在学习任务群中的任务情境不是教学中的一个导入环节,或是通过“讲个故事”将学科知识作所谓学生本位的庸俗化处理,而是结合学习的主题,将整个学习内容、学习进程都置于情境之中,具有一定的综合性、开放性和挑战性。语文教学设计需要结合学习任务群的要求,去创设融合了重要学科知识的问题解决情境以及能够引导学生广泛、深度参与的学习情境。

首先,任务1对于创作的四个学生而言,既是知识整合过程,又是生活整合过程,当然难度也很高:字数有限,形式陌生(文言文写作是语文教学中不曾涉足的区域),还要担负起激活学生兴趣的“任务”。她们根据自己对虚词知识的掌握,以及平常留心观察得到的同班同学的生活素材,选取了具有特色的典型事件,创作出了十分精彩的虚词故事,得到了大家的一致好评。其次,对于其余学生而言,这也是课前虚词知识整合后的输出过程。创作者在讲台主持,要求他们当场回答故事中这些虚词的意义和用法,正是对他们的一次即兴考查。这个过程显然已经不是以往的“导入”,而是融合教学内容的重要环节。学生们的反应是真实且具有探讨价值的,是课堂上的重要生成,因而这个任务中产生的有争议的句子,自然而然就成为了下一个任务中的语境任务。

当然,教学不能止步于此。考虑到学生习作中存在虚词运用不准确、不典型的问题,所以任务2的设计不只是讨论有争议的句子,更是要联系课本例句、高考例句进行辨析讨论,从而让学生对虚词知识的建构更科学、典型和全面。这也是在教师引导下的学生对知识的第二次整合。第三次整合出现在任务3,浙江高考的虚词命题是选择题形式,四个选项八个句子,四个来自课外,四个来自课内。而要出好题,学生不仅要动用自己的知识储备,还要能有效运用任务2中的辨析方法。

三、指向素养,丰富言语策略

北京师范大学王宁教授这样谈语言建构与运用:“语言建构,一方面是指出于表达思想的目的,按照语言内部系统来建构话语——用词汇组构句子,用句子组构段落和篇章,就这个内涵而言,语言建构是运用的前提。而为了提高语言建构能力,就要安排数量足够又能切实操作的语言实践活动,让学生通过自我实践来学习和积累。从这一点来说,运用才是建构的重要途径,建构和运用是相辅相成的。另一方面是指在个人言语经验的基础上,逐渐建构起自己的言语体系,包括属于个人的言语心理词典、句典和表达风格。这种建构必须建立在积累的基础上。”[2]9

旨在养成这一素养的学习任务的设计要运用多种言语策略并处理好以下几者之间的关系:

第一,积累和梳理是前提。高中学生通过大量的阅读与学习已经积累了较为丰富的语言材料和言语活动经验,形成了良好的语感,但是缺少自主的系统梳理。复习用书上的知识框架自然可以借鉴,但它不能完全成为学生个人的知识体系,因为知识体系应该是个性化的,是每个人“独一份”的。课前让学生自主积累与梳理的意义就在于此。每个人的经验是不同的,譬如对于虚词“而”,这个学生可以分清表修饰与表并列的区分,但分不清与表承接的区分,而另一个学生可能恰恰相反。课堂往往聚焦于大多数人都认同的辨析难点,这种聚焦也是建立在学生自主积累和梳理的前提上的。

第二,交流和表达是途径。这里要涉及“言语”和“语言”的区别。瑞士语言学家索绪尔明确提出:“语言是同一社会群体共同掌握的,所以它的意义必然是概括的;言语是个人的说话行为,是含有个人理解体验在内的,所以是具体的。”[2]11文言文虚词教学,主要是对词义和用法的解读和体会。词义是固定的,是客观的;而进入言语作品的词汇的意义,则是被作者的头脑加工了的、融入了主观经验和审美情趣的产物。如果课堂只注重词义的梳理、方法的提炼,不将其放在具体的语境表达与交流中,学生永远只会死记硬背字典中的条文。这堂课上,用四个学生的言语来表达她们对虚词语言的理解,让其他学生通过对她们言语的解读来掌握文言文语言,并深刻体会语境对词汇意义的重要性。这个过程是自主的,学生自觉地逐渐将言语活动经验转化为了具体的学习方法和策略,并在新的語言实践中运用。

第三,整合和建构是提升。整合,在前文已有介绍。建构,即在已经积累的语言材料间建立起有机的联系,在探究中理解、探索、掌握汉语言文字运用的基本规律。“母语语感是对言语的直感,到了高中阶段,母语的初步语感已经形成。要想改变语感的品质,必须有一定的语理来调整。语理是对语言现象的理性认识,把语言现象提升到规律,就产生语理。”[2]12在课堂上,笔者细心观察学生的反应,发现他们对学生撰写故事中的虚词理解非常到位。不能否认学生语段与古人文章有很大差距,但这也在一定程度上反映了同窗故事中“作者”与“读者”的语境是相同的,语感是相似的,所以自然理解到位。而一旦面对陌生作者的文章,学生就生怯,这时候需要的就是语理了。所以任务2“比对中辨虚词”的合作探究任务就非常有必要。譬如有关“而”的几个句子:

①尝有同窗见而过之曰(学生故事);②毕礼而归之(课文《廉颇蔺相如列传》);③望石再拜而去(2016年浙江高考题);④颐指而办(2014年浙江高考题)。

通过探究不同材料之间的联系,学生发现了①②③句中的“而”表示承接的规律——放在两个动词之间,动作之间有时间先后关系,可译为“然后”。由此判断出④中“颐指”与“办”之间不是承接关系,而是修饰关系。学生在交流困惑、探究理解、帮助引导中建构起了区分“而”字不同意义和用法的知识体系。

《课程标准》“学业水平考试与高考命题建议”中说:“考试、测评题目应以具体的情境为载体,以典型任务为主要内容。(1)以具体情境为载体。真实、富有意义的语文实践活动情境是学生语文学科核心素养形成、发展与表现的载体。(2)设计典型任务。典型任务是指为评价学生语文素养水平而选取的具有代表性价值的语文实践活动。”据此,真实语境下的学习任务设计会给复习课注入新活力,会带来课堂转型,会更指向核心素养的形成。以上实践只是笔者对这一设计思想的粗浅尝试,有很多值得反思的地方:譬如时间分配,在具体实践中,任务3大半只能留到课外落实;难点突破并不能完全解决学生遇到的所有问题;甚至这样的课堂可能是昙花一现,因为高三学生的精力与最后产生的效益能不能成正比仍有待证实。但是,这种尝试是有益的,值得进一步探索与完善。

参考文献:

[1]蔡可.基于“学习任务群”的语文教学设计[J].语文学习,2018(1):21.

[2]王宁.谈谈语言建构与运用[J].语文学习,2018(1).

附:学生创作的四个虚词故事

而

四班学子有发青而鬈者。尝有同窗见而过之曰:“为学而美发,不可也。”或曰:“人而无远志,其如学何?”其怒而驳之:“吾发生而如是,而奈我何?吾勤学而日参省乎己,其孰能讥之乎!”某日,适运动会,其立于跑道上,既而枪响,吾辈跂而望之,久不见其影。已而赛毕,只见其施施而行,漫漫而游,乃寻其履于左右。盖其用力而履脱,不得竟赛而。“已而,已而,明年再而!” (作者:陈涵颖)

以

东海之滨,塔山脚下,有匪君子,终不可谖兮。其丰俊仪容,气宇轩昂,窃以己美于潘安,而吾不以为然。其文采斐然,言出经典,下笔成章,一挥以就,以四十九分之文扬名于外。师欲以此为典教众人,因读之品之,乃杜撰尔。及以至是,其誓以绳悬发,以锥刺股,勤练以雪前耻。一日,其以书为蔽,诣周公。诸生素以足音辨人,而师悄至,为时晚矣,左右无以觉之。问之,则曰:“吾昨夜奋发勤读,通宵达旦,昏天黑地,实难自已……”众人哄笑。从此以后,其谦冲而自牧,不纵情以傲物,是谓真君子。 (作者:王佳英)

之

浙东有一少年郎,面若焦糖,身形瘦长,常就水服胶囊。其自言本非中原之士,若之西北草场,得一骏马,即可策之,驰骋于山巅之上。性温和,师询之,则声如蝇蚊,久之,何声之有?然休憩之时,则蹿之跳之,声如乳虎,似游龙至矣。其人之善变昭然若揭也!然则,其徒皆夸之于众人:“斯人也必也神乎!无所不能哉!”其人善弹唱,好蹿跳,通音律,投掷之类亦信手拈来。舞之蹈之,则群聚而笑之。问之,则曰:“鲲之大,不知其几千里也。尔曹之徒何知!身之察察,日月可鉴。” (作者:朱逸琤)

乃

发如海藻之浓密,身如飞雁之轻盈,其乃四班之才女、奇女子也。 其才思敏捷,一挥而就。每于作业发时,乃奋笔疾书,以至发愤忘食,乃不知息。及案几无作业,外无所扰,内无所忧,乃停笔休憩。如《伶官传序》所言:“尔其无忘乃父之志。”其承父之衣钵,算诣高,功亦胜矣。 且其静如处子,动若脱兔;时而惊呼,时而大笑,其声甚高亢乃尔,舞幽壑之潜蛟,遏晴空之行云,无乃真性情耳! (作者:冯俊霞)