情境任务设计之于语文教学核心价值追求的意义

陈青柳 叶红珠

摘 要:基于“以任务为导向,以学习项目为载体,整合学习情境、学习内容、学习方法和学习资源,引导学生在运用语言的过程中提升语文素养”的设计理念,“情境任务”成为语文教学方式变革不可忽视的关键词。浙江省高中语文教学评审与观摩活动,让人们看到了适切的情境任务设计之于语文教学核心价值追求的意义:媒介融通,使静态知识动态化;美读演绎,使情感体验深刻化;仿真交际,使素养形成综合化。

关键词:情境任务;教学设计;课例分析

2019年10月底在浙江省慈溪中学举行的浙江省高中语文教学评审与观摩活动,精彩纷呈,选手们对指向核心素养的课堂教学转型进行了可贵探索。这次活动的教学内容是现行苏教版普通高中课程标准实验教科书《语文》必修二第二专题“和平的期盼”,要求自选一个课时。大部分选手在课堂中创设了真实的学习情境(即学习任务情境化),践行了《普通高中语文课程标准(2017年版)》(以下简称《课程标准》)提出的“以任务为导向,以学习项目为载体,整合学习情境、学习内容、学习方法和学习资源,引导学生在运用语言的过程中提升语文素养”[1]8的设计理念。

“语文学科核心素养是学生在积极的语言实践活动中积累与构建起来,并在真实的语言运用情境中表现出来的语言能力及品质。”[1]4“情境任务”成为语文教学方式变革不可忽视的关键词。如何创设基于学生已有经验,符合学科特点的,有针对性、挑战性的任务情境,引导学生开展语文实践活动?浙江省高中语文教学评审与观摩活动,让我们看到了适切的情境任务设计之于语文教学核心价值追求的意义。现将部分课例加以归类评析。

一、媒介融通:静态知识动态化

语文课程应注重时代性,适应社会对人才的多样化需求,“在跨文化、跨媒介的语文实践中开阔视野,在更广阔的选择空间发展各自的语文特长和个性”[1]3。“跨媒介阅读与交流”成为必修学习任务群,基于媒介融合理念设计语文学习活动成为语文教学的一大亮点。

“知识必须置于一定的情境中才有意义,知识只有应用到具体情境中才能发挥作用,任何去情境化的知识都不能被称作真正的知识,也无法运用于实践。”[2]新课程理念下的课堂教学不再是静态知识的单向传授,而是创设情境引发学生自主的言语实践活动,将知识转化为能力,帮助学生完成真实情境中的语言任务。

学习“和平的期盼”单元的战争小说《百合花》和《一个人的遭遇》,欣赏小说的叙事艺术,其中“叙事节奏”和“时间节点”是较为抽象的叙事学知识,如何让学生在作品的赏析中去领会并运用?下面这个案例通过媒介融通来达成静态知识动态化,可谓匠心独运。

案例1:《小电影,大意味——探究战争小说的叙事艺术》(节选)

【情境任务】学校团委开展了“正视历史,珍爱和平”献礼新中国70华诞系列活动,校团委智囊团已经有了系列活动的金点子。今天我们群策群力,让第一个金点子落地 ,“小电影,大意味”——以微电影的形式重现经典战争小说《百合花》。

任务一:如果你是导演,你会将哪三个镜头设置为长镜头,构成微电影的主要内容?你为什么选择这样的组合?请陈述理由。

学生研读文本,筛选镜头内容,并分享设计。学生基本都选择了对面闲聊、借被子、通讯员牺牲這三个镜头为长镜头。

教师追问:“这是我们的选择,那么茹志鹃的选择呢?”

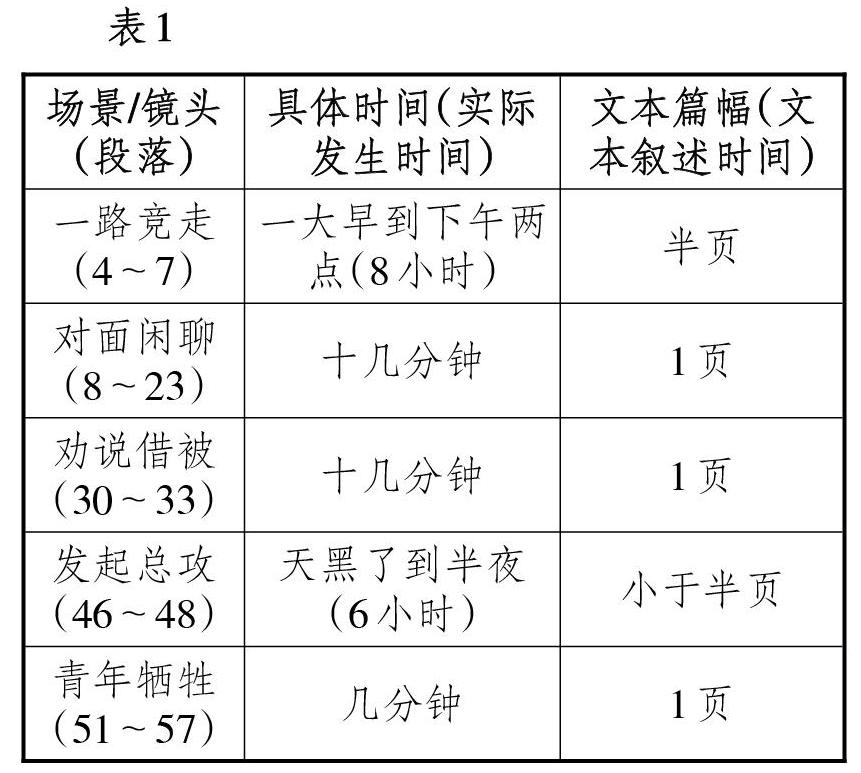

教师请学生补充下面表格(表1)中“具体时间”“文本篇幅”两栏。

学生对比质疑。教师追问:“你们发现了什么?”

学生讨论明确:“文学叙事中,有时情节实际发生时间和文本叙述时间的比率不对等。那些叙述节奏特别慢的内容(相当于电影中的长镜头),往往可以充分表达小说的情感,充分展示小说的主旨。茹志鹃刻意放缓了‘牺牲等情节的叙述节奏,和同学们的长镜头不谋而合。解读小说时,我们要重点关注叙述节奏特别慢的情节,因为叙述节奏往往隐藏着内涵密码。”

教师提问促使学生迁移探究:“《一个人的遭遇》中索科洛夫和凡尼亚相认的一天时间,作者为何却用了2.5页的篇幅叙述?”

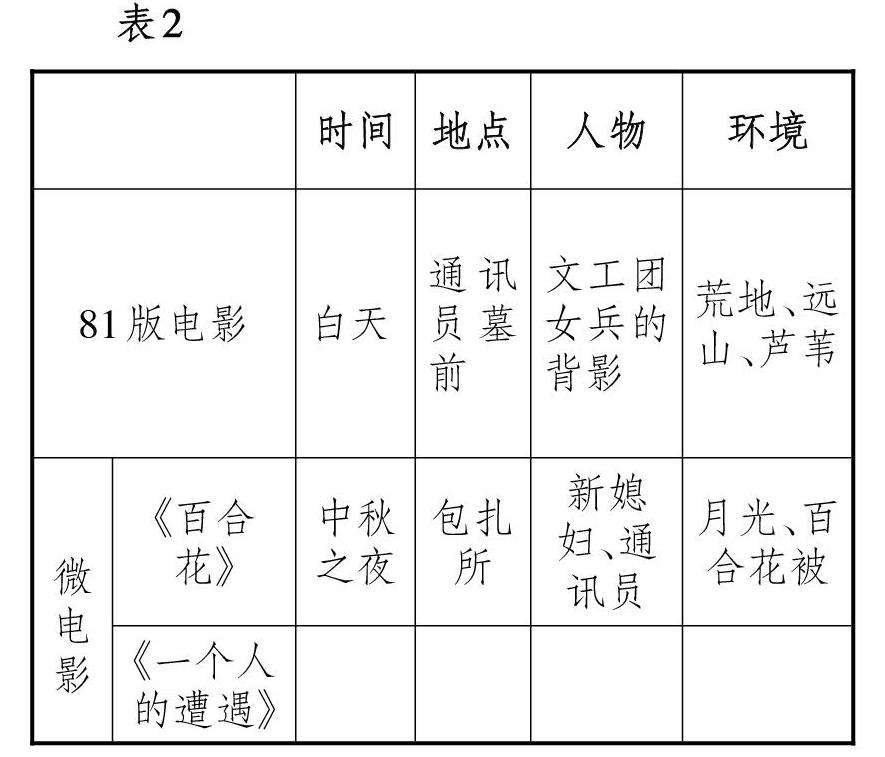

任务二:对比81版电影《百合花》,如果是你,你会如何设计微电影结尾的定格画面?并陈述理由。

学生观看电影《百合花》结尾,展开讨论,讨论后形成下表(表2)内容,并重点探讨为什么要定格“中秋之夜”,引出叙事“时间节点”对于表达作品丰富意蕴的独特作用。

教师引导学生设计《一个人的遭遇》微电影结尾的定格画面。

该案例两个情境任务前后关联,形成任务链。由长镜头到定格画面的设计,由观看影片结尾到自己设计结尾,是真实情境中的跨媒介阅读与交流。学生通过研读、设计、观赏、比较,实现媒介融通,勾连语言文字与电影画面,架起微电影长镜头之“长”与小说情节之“详”对表达情感、揭示主旨之间的共通之桥。在以《百合花》为脚本的长镜头设计和定格画面时间选择的任务完成过程中,学生比较轻松地理解了“叙事节奏”“时间节点”这两个隐性知识。

这一教学不仅将隐性知识显性化,而且当堂进行迁移运用。学生讨论探究“《一个人的遭遇》中为什么用1页篇幅介绍‘我几年的残酷战争经历,却用2.5页篇幅写‘我与凡尼亚相认的一天生活?为什么让故事发生在战争结束后的一个春天?”大家快速且准确解读出了小说不仅有对残酷战争的揭露,而且有对战争中人性美的呼唤,还有对战后如何重建自己的人生价值目标、走向新生的思考。

语文教学不是不要知识,只是不要把外部世界的静态知识装进学生的脑袋里去,还要促使学生在活动中理解知识,在动态中实现知识的迁移运用,从知识学习走向问题解决。

二、美读演绎:情感体验深刻化

美读演绎就是朗读者运用声音形象,辅以表情、肢体来演绎自己对文本的理解,完成艺术的再创造。喜欢表演是学生的天性,语文教材中很多文学作品的经典情节,或故事性强,或画面感强,适合学生表演。因此,创设一些情境让学生美读演绎,不仅能提高学生的课堂参与度,而且可以把纸上的故事转化为可视的形象,把无声的文字转化为有声的语言。在此过程中,学生代入角色,揣摩语言,更易深入文本体验情感。

案例2:《叙述就是选择——“和平的期盼”群文阅读》(节选)

【情境任务】若出演话剧《百合花》中的“我”,在下列两处台词中各加一个语气词“唉”,你会加在哪里?

“早上下过一阵小雨,现在虽放了晴,路上还是滑得很,两边地里的秋庄稼,却给雨水冲洗得青翠水绿,珠烁晶莹。空气里也带有一股清鲜湿润的香味。要不是敌人的冷炮,在间歇地盲目地轰响着,我真以为我们是去赶集的呢!”

“在我眼前出现了一片绿雾似的竹海,海中间,一条窄窄的石级山道,盘旋而上。一个肩膀宽宽的小伙儿,肩上垫了一块老蓝布,扛了几枝青竹,竹梢长长地拖在他后面,刮打得石级哗哗作响。……这是我多么熟悉的故乡生活啊!我立刻对这位同乡,越加亲热起来。”

学生揣摩文段,加上“唉”,并有表情地朗读两段台词。教师适时追问:“从这个‘唉里你读出了什么?”

教师穿插演读“唉……唉……唉……”。全班把这组“唉”加进去一起演读,再次感受文本传达的情感和茹志鹃作品独特的美学风格。

案例3:《一个人的遭遇》(节选)

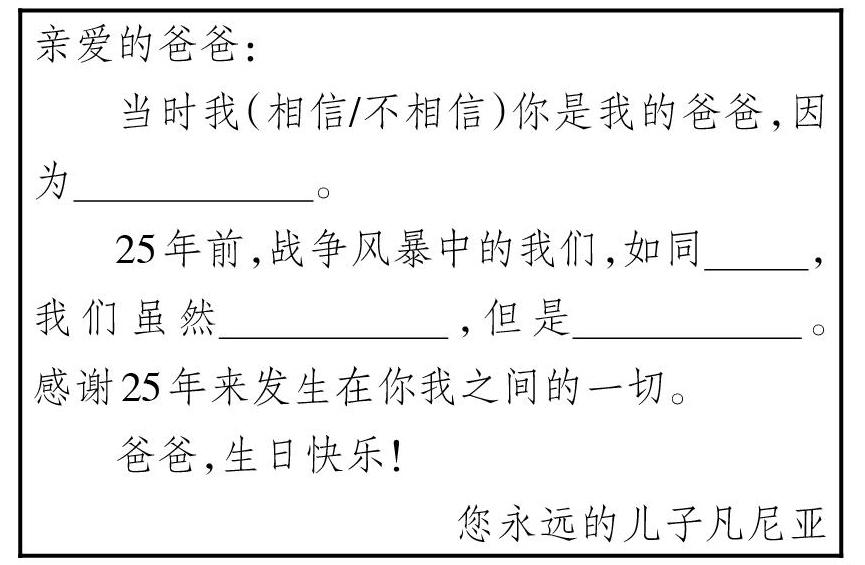

【情境任务】假设多年以后,凡尼亚长大了,他也有了自己温馨的家庭,在父亲70岁生日时写了一封信给父亲。你觉得他会写什么呢?请同学们分小组完成下面这封信。

[亲爱的爸爸:

当时我(相信/不相信)你是我的爸爸,因为 。

25年前,战争风暴中的我们,如同 ,我们虽然 ,但是 。感谢25年来发生在你我之间的一切。

爸爸,生日快乐!

您永远的儿子凡尼亚 ]

学生完成书信写作,并深情朗读自己写的信。

生1:亲爱的爸爸,当时,我不相信你是我的爸爸。因为你的形象和我脑海中依稀的记忆,并不符合。25年前,战争风暴中的我们如同两颗浮沉的沙子。我们虽然素不相识,过着各自的生活。但是你不加思索地收养了我,给了我一个温暖的家,使孤单的我有了依靠。感谢25年来发生在你我之间的一切。生日快乐,爸爸!您永远的儿子凡尼亚。

生2:……

师:“凡尼亚”们百感交集。但是这一切索科洛夫是不知道的。……我们在阅读的时候,越是不知道凡尼亚的内心是怎样想的,越激发我们的想象……同时,我们看到,索科洛夫虽然不能完全了解孩子内心的想法,但是他依然毫无保留地付出了自己全部的爱。这让我们看到了索科洛夫身上的善良和温情。一个孤独的不幸的人,给予另一个孤独的不幸的人偉大的爱。

声音的魅力在于场景。案例2中的两段文字本是环境描写,当它们成为话剧台词时,学生用有声的语言来演绎,特别是加上两个“唉”(“唉,要不是敌人的冷炮……”“唉,这是我多么熟悉的故乡生活啊!”)反复朗读,品味其语气语调。他们很快就读出了“不想参加战争,又不得不参加战争的一种无奈和矛盾心情”,读出了“内心向往和平,向往闲适生活”,读出了“对故乡生活的怀念和已远离故乡的遗憾”。教师适时点拨:“这些都是美好的事物,但是美好的事物总会带着一声‘唉,带着一声叹息,一种无奈。它与我们正面表现战争的东西不一样,它以一个女性的视角,用美和战争产生一种内在的冲突。战争把我们身边美好的事物一件一件地剥离出去,所有的美好事物都被笼罩在战争阴影之下。”

如果针对上面两段文字设计问题:“这两段是什么描写?有什么作用?”学生可能的答案是:“环境描写,分别写出了战地早晨和乡居生活环境的清幽。”可见,在深化丰富学生的情感体验和体味作品风格色调上,创设情境的美读演绎更易达成目标。

同样,案例3中提供支架的书信写作与朗读,让学生用自己的生活经验,去填补凡尼亚内心的想法,调动了学生的情感、想象、外部语言等诸多因素,学生在对索科洛夫与凡尼亚之间感人生活细节的再度品味中,深切感悟到小说体现出的战争中人的坚韧与伟大、人性的善良与温情。由于书信以儿子的身份给父亲写信,以第二人称的语气语调来倾诉情感,读来特别令人动容。

三、仿真交际:素养形成综合化

情境学习理论者提出,学习不是个体建构知识的过程,而是个体与情境互动、参与实践的过程,是社会协商过程。威金斯和麦克泰格在研究最佳设计时,对“什么时候工作是最有吸引力和有效的”,也认为“在任务中体现智力参与的特征(如真正应用有意义的、现实世界的问题,亲自实践某个主题的机会,获得持续有用的反馈)能够提高成效”[3]。

从语文学科来说,最佳设计是学生在具体生活场域中开展语文实践活动,语言交际有明确对象、目的,有适合语境的表述方式,保持课堂的生活化,引入或创设一些日常生活的交际互动情境,以实现语文课程的“致用”价值,并在学习语言文字运用的过程中促进学生在方法、习惯及情感态度价值观上的综合发展。

案例4:《叙述就是选择——“和平的期盼”群文阅读》(节选)

【情境任务】(投影两幅摄影作品)假定你是“和平纪念馆”的一名公益讲解员。(1)请你为一位盲人游客细致描述两幅摄影作品。(2)请同他分享你对这两幅作品的理解与感受。(3)当你发现他是一名日本游客,你又打算和他说些什么?

一学生讲解。教师点拨:“你作为一名公益讲解员,对游客讲解要带着情感,稍稍注意语气语调。”

生1:游客朋友,这是2009年世界反法西斯战争胜利日,一位俄罗斯新闻记者在俄罗斯某地拍摄的。从照片上我们可以看到如林的墓碑。他们都是60多年以前,为了世界反法西斯战争的胜利,为了全人类的和平而奋斗、而牺牲的英雄。照片的中央偏左的地方,有一位妇女,她裹着头巾,似乎在读墓碑上的文字,她似乎在寻找当时的爱人、子女或者兄弟。她的悲伤,或许可以从她低垂的头、蜷缩的姿势中看出来。她的悲伤似乎凝结在所有墓碑中的一个墓碑上,但是如果我们放眼整片墓园,也许她的悲伤只是沧海一粟。可见战争不是个人的,而是全人类的伤痛。

生2:……

[学生一个比一个有讲解员的范儿。]

案例5:《图片两组》(节选)

【情境任务】在世界反法西斯战争胜利纪念日,你打算发朋友圈,请从八幅图片中,选择3~4幅图片加以组合,并配以文字,50字左右。

生1:我想用图一、六、七,因为这三幅图片讲的都是……

师:你只要把你朋友圈的内容给我们看就行了。

生2: ……

[一女生举手发言,指出生2发言中的问题。]

师:虽然你们是同桌,但是你没有因为友情给他点赞,这点特别好。还有吗?

生3:我选的一、二、五、八。战争摧毁了一切,战争带来创伤,被压迫的人民绝不会屈服,他们将以自己的力量反抗外来侵略,胜利是我们应得的。但在推翻压迫的时候,欢乐之外,我们还应该牢记战争带来的伤害,牢记历史,维护和平。

[学生纷纷介绍各种组合,解释自己的组合逻辑。有一位学生选取两幅图组合。]

师:你对这两幅图片有非常深刻的解读,并表达出来了。但是我有一个小小的提醒,发朋友圈,如果是两张图的话肯定不好看。所以我建议你可以把图八放上去,因为你前面不是有比较吗?

案例4 仿真交际设为“和平纪念馆”这一具体场域,交际对象为盲人游客,学生以公益讲解员的身份完成三个小任务。这一情境的创设,首先要求学生能站在摄影者的角度,理解作品的主题。其次要站在自己的角度,表达观点和立场。学生既形象地描述了画面,也凝练地阐述了画面背后的作者立场。而讲解对象改换为日本游客的设计,又让学生认识到当交际对象发生变化时,那么交际目的不同,立场站位不同,我们的表述方式也要发生变化。

案例5涉及以下问题:朋友圈的组图选什么图片?按什么逻辑组图?朋友圈中对朋友发的东西是否都要点赞?发组图时几张才算美观?在情境任务的达成中,学生不仅深入理解了教科书中图片的内涵,而且学会了如何在朋友圈发组图、如何评价朋友圈的内容等生活能力。

充当纪念馆讲解员和在朋友圈发图片,都是非常真实而有意义的交际情境任务。它既有助于培养学生的口头表达能力、阅读鉴赏图片的能力,又能引导学生树立正确的历史观和价值观,还能培养学生思维的深刻性和批判性。这种特定情境中的表達和交流更具对象意识和真实感,不仅是阅读表达技能的训练,而且是语言、思维、审美、文化等学科核心素养的综合培养。

一个真实而有意义的任务情境是“能够引导学生广泛而深度参与的学习情境”,“更是老师和学生一起用‘语文的方式来参与社会,践行人生”。[4]实施新课程,情境任务性学习将成为重要的语文学习方式。在高中语文统编教材即将全面投入使用之际,情境任务设计有广阔的空间,教师应在日常教学中树立情境意识,精心设计一些新颖、生动又具启发性的学习情境任务,让学生在真实可感的情境中开展语文实践活动,提升语文学科核心素养,享受语文学习的获得感与幸福感。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.普通高中语文课程标准(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2018.

[2]胡庆芳,杨翠蓉.有效情境创设的40项设计[M].上海:华东师范大学出版社,2018:12.

[3]格兰特·维金斯,杰伊·麦克泰格.追求理解的教学设计[M].上海:华东师范大学出版社,2017:218.

[4]王宁,巢宗祺.普通高中语文课程标准(2017年版)解读[M].北京:高等教育出版社,2018:192.