粮食水资源利用效率及影响因素分析:基于中国省际面板数据的实证研究

常 明,陈思博,马冰然,刘 莹

(1.中国人民大学农业与农村发展学院,北京 100872;2.中国人民大学公共管理学院,北京 100872;3.北京师范大学环境学院,北京 100875;4.潍坊学院化学化工与环境工程学院,山东 潍坊 261061)

水资源不仅直接影响农业生产,更关系到粮食安全乃至国家安全[1]。近年来,中国粮食生产的重心逐渐转向水资源并不富裕的北方,这不仅使得北方水资源紧缺的形势更加严峻,而且使水资源对粮食生产的制约作用更加显著[2-3]。目前我国农业水资源利用效率约为0.5,远低于发达国家的农业水资源利用效率(0.7~0.8)[4],提高用水效率已是保障粮食安全的战略需要[5-6]。科学地评测中国不同地区粮食生产过程中的水资源利用效率,分析粮食水资源利用效率的影响因素,对于当前“北粮南运”形式下有效水资源管理举措的探索具有重要的现实意义。

目前对水资源利用效率的测算研究多基于全要素生产率框架,国外学者多使用数据包络分析(data envelopment analysis,DEA),如BYRNES等[7]通过DEA模型分析澳大利亚东南部城市的水资源利用效率;LILIENFELD等[8]则运用DEA模型探究了1992—1999年美国堪萨斯州农场的灌溉水资源利用效率。对于中国水资源利用效率的研究,国内学者则多采用DEA方法和随机前沿分析方法(stochastic frontier approach,SFA),并主要对工业、农业和综合用水效率开展研究。如丁绪辉等[9]运用改良的DEA模型估算了2003—2015年各省市水资源利用效率,认为水资源利用效率呈“U”型发展趋势,京津沪效率最高,西北省份效率最低;俞雅乖等[10]通过超效率DEA测算2004—2014年30个省份的水资源利用效率,认为我国水资源效率相对较低,且东部地区高于中西部地区;张振龙等[11]基于非期望产出DEA模型探究了2004—2015年中国西北干旱区水资源利用效率,认为产业结构和城镇化水平对西北地区水资源利用效率有显著正向影响;买亚宗等[12]运用DEA模型分析发现,2000—2012年中国30个省份工业水资源利用效率存在区域差异,南方地区具有更高的工业节水潜能;刘渝等[13]通过DEA模型对湖北省各市农业水资源利用效率进行了测算和排序,认为生态效益是影响区域水资源利用效率的重要因素;王学渊等[14]运用SFA方法分析发现1997—2006年中国农业水资源利用效率远低于生产技术效率,调整作物种植结构和新建水利设施等措施可有效提高农业水资源利用效率;王昕等[15]基于投入导向型DEA分析发现2003—2010年中国农业水资源利用效率较高,且呈现逐年上升趋势;李明璗[16]通过DEA模型同样得出中国农业水资源利用效率逐年升高的结论,并认为东部地区高于西部地区,且经济和农业发展水平是重要影响因素。综上可知,由于DEA方法不需要假设函数类型,可以避免主观偏误的影响,因而成为了国内外学者测算水资源利用效率的主要方法,但学者多采用传统DEA模型。此外,目前对中国水资源利用效率的研究主要集中在工业和农业等整个产业,未能细化到对具体行业(如农业中的粮食生产)的研究。

超效率松驰变量(slacks-based measure,SBM)模型在传统DEA基础上将松弛变量放入目标函数中, 并在评价决策单元时不考虑其本身,从而解决了从径向和角度计算不准确以及决策单元多个有效(效率值等于1)故无法进一步比较的缺陷[17]。基于此,笔者选取中国粮食水资源利用效率为研究对象,运用超效率SBM模型探究其时间变化和空间分布特征,并在此基础上运用Tobit模型进一步分析粮食水资源利用效率的影响因素。

1 模型设定、指标变量选取和数据来源

1.1 超效率SBM模型设定及指标选取

1.1.1超效率SBM模型参数设定

研究通过超效率SBM模型对粮食生产技术效率进行评价分析,从而得出水资源要素的最优投入量。以各个省份分别作为决策单元(DMU),假设有n个DMU、m种投入指标和q种产出指标,建立超效率SBM模型如下:

(1)

(2)

借鉴HU等[18]的思路,粮食水资源利用效率界定为粮食用水的最优投入量与实际值的比值,公式为

(3)

1.1.2SBM指标体系选取

通过超效率SBM模型测算粮食水资源利用效率时,考虑的投入要素除水资源投入量外,还包括土地投入量、用工数量、机械畜力费用、种子用量和化肥用量,产出要素为粮食产值,即稻谷、小麦、玉米和大豆4种作物产值的总和,其中机械畜力费用和粮食产值按2008年基准价格进行平减。指标体系详见表1,由于粮食水资源投入量无法直接从统计年鉴中获取,因此通过权重系数法[21-22]从农业水资源投入量中分离得到,计算方式为

(4)

式(4)中,GIWR,i,t为i省份t年粮食作物水资源投入量,m3;RIAW,i,t为i省份t年农业水资源投入量,m3;CSAG,i,t为i省份t年4种粮食作物总播种面积,hm2;CSA,i,t为i省份t年农作物总播种面积,hm2。

1.2 Tobit回归模型设定及变量选取

在评估水资源利用效率后,从自然环境(降水量、水资源充裕程度、受灾程度和耕地类型)和生产灌溉措施(有效灌溉比例、农村水源建设和育种技术发展)2个方面考察其对粮食水资源利用效率的驱动程度。由于超效率SBM模型计算的水资源利用效率最小值为0,属于受限因变量,使用普通最小二乘法(OLS)回归会导致参数估计有偏差,因此选择基于最大似然法回归的Tobit模型分析水资源利用效率的影响因素,具体模型构建如下:

GWRU,i,t=β0+β1RP,i,t+β2EW,i,t+β3DE,i,t+β4CP,i,t+β5TI,i,t+β6FWC,i,t+

β7TAF,i,t+εi,t,

(5)

(6)

式(5)~(6)中,GWRU,i,t为i省份t年的粮食水资源利用效率,分别为综合效率、纯技术效率和规模效率;RP,i,t为i省份t年的降水量,mm,通过省会城市年均降水量来表示;EW,i,t为i省份t年的水资源充裕程度,通过水资源总量与粮食种植面积的比值来表示;DE,i,t为i省份t年的受灾程度,通过干旱、洪涝等受灾面积占粮食种植面积的比值来表示;CP,i,t为i省份t年的耕地类型,通过旱地作物(小麦、玉米和大豆)种植面积占总种植面积的比值来表示;TI,i,t为i省份t年的有效灌溉比例,通过有效灌溉面积占粮食种植面积的比值来表示;FWC,i,t为i省份t年的农村水源建设程度,通过农村水库库容占全国农村水库总库容的比值来表示;TAF,i,t为i省份t年的育种技术发展程度,通过粮食作物种子的投入量与其产量的比值来表示;β0为回归式的常数项;β1~β7为各自变量的回归系数;εi,t为误差项。

表1 SBM评价指标体系

1.3 数据来源

采用2008—2017年除北京市、天津市、上海市、青海省、台湾省、西藏自治区、香港特别行政区、澳门特别行政区以外的中国26个主要产粮省(自治区、直辖市)的面板数据,数据来源于《全国农产品成本收益资料汇编》《中国农村统计年鉴》《中国统计年鉴》和国家统计局的分省年度数据库(http:∥data.stats.gov.cn/)。

2 实证分析

2.1 粮食水资源利用效率时间序列变化

2008—2017年,中国粮食水资源利用综合效率、纯技术效率和规模效率分别为0.638、0.742和0.866。如图1所示,综合效率呈现先稳步上升后震荡下降的倒“U”型趋势,纯技术效率变化趋势则与综合效率基本一致,而规模效率则呈现先上升后稳定的趋势。这说明目前中国粮食水资源利用效率仍有很大的提升空间,2011年后综合效率波动下滑,这主要是由于纯技术效率下降引起的,即虽然2011年后水资源与其他要素的配置已总体达到稳定有效的状态,但是粮食种植或灌溉活动中采用的技术或管理方式低效,依然导致水资源利用效率下降。

图1 2008—2017年中国粮食水资源利用效率

2.2 粮食水资源利用效率空间差异

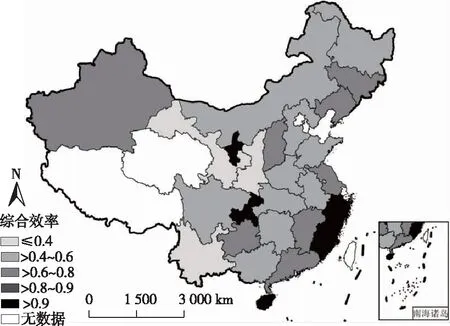

图2显示,不同地区粮食水资源利用综合效率未有明显空间分布特征,其中重庆、海南、浙江、福建和宁夏粮食水资源利用综合效率超过其他地区,这与杨骞等[23]对1998—2013年中国农业用水效率的研究结果基本一致,说明重庆、海南、浙江和福建粮食及农业用水效率常年排在前列;而宁夏自“十一五”以来大力发展高效节水技术,同时实行黄河水权分配等水资源管理制度[24],使其成为西北干旱地区粮食水资源利用高效省份。

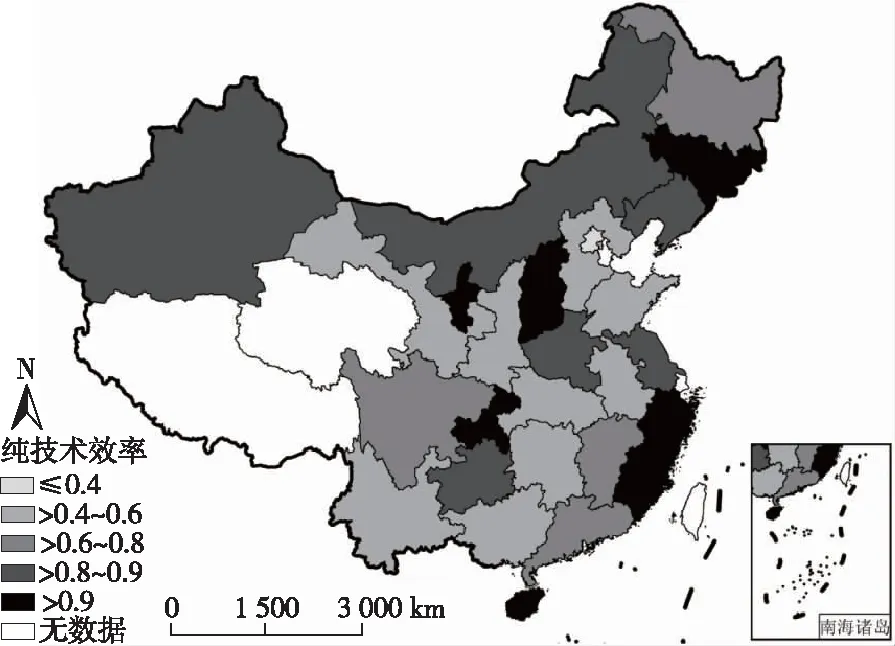

图3显示,粮食水资源利用纯技术效率呈现出东北至黄河中游(吉林、辽宁、内蒙古、宁夏、山西和河南)、东部沿海(江苏、浙江、福建)和西南(重庆和贵州)3处高值区域,表明上述高值区域对高效率灌溉或种植技术、管理制度的采纳程度更高。这是由于气候和水土资源条件不同导致粮食作物的种植品种以及灌溉方式具有较大的区域差异,而粮食种植或灌溉技术往往在地理位置相连且作物种植品种及灌溉方式一致的区域内传播,因而形成了多处纯技术效率高效区域。

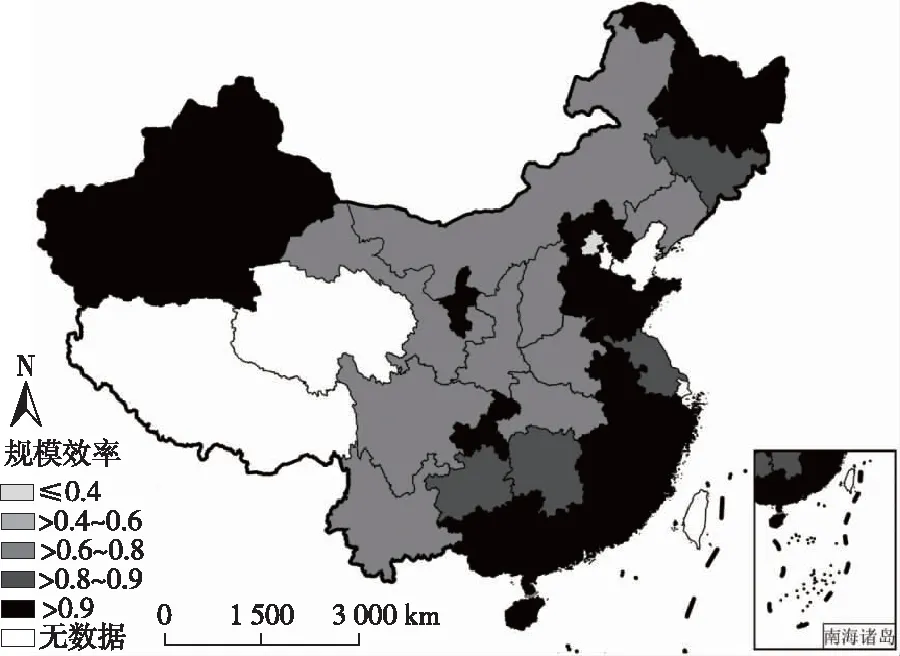

图4显示,全国不同地区粮食水资源利用规模效率呈现出东部及南部沿海地区高于内陆地区的趋势,说明沿海发达地区粮食种植生产过程中水资源和其他生产资料的配置比例更为合理。

审图号: GS(2019)4996号

审图号: GS(2019)4996号

表2显示,在中国的13个粮食主产区省份中,除辽宁、吉林、江苏和江西外,其余粮食主产区省份水资源利用综合效率均低于全国平均水平。通过对比分析纯技术效率和规模效率可知,北部沿海(山东和河北)、东北(黑龙江)和长江中游(湖南、湖北和安徽)粮食主产区水资源利用综合效率较低主要是由于纯技术效率较低所致,即该主产区粮食灌溉的技术水平较低或管理制度不合理;而黄河中游(内蒙古和河南)和西南(四川)粮食主产地区综合效率较低主要是由于规模效率较低所致,说明以上主产区粮食种植生产过程中投入的水资源等生产资料配置存在较大改进空间。

审图号: GS(2019)4996号

2.3 粮食水资源利用效率影响因素分析

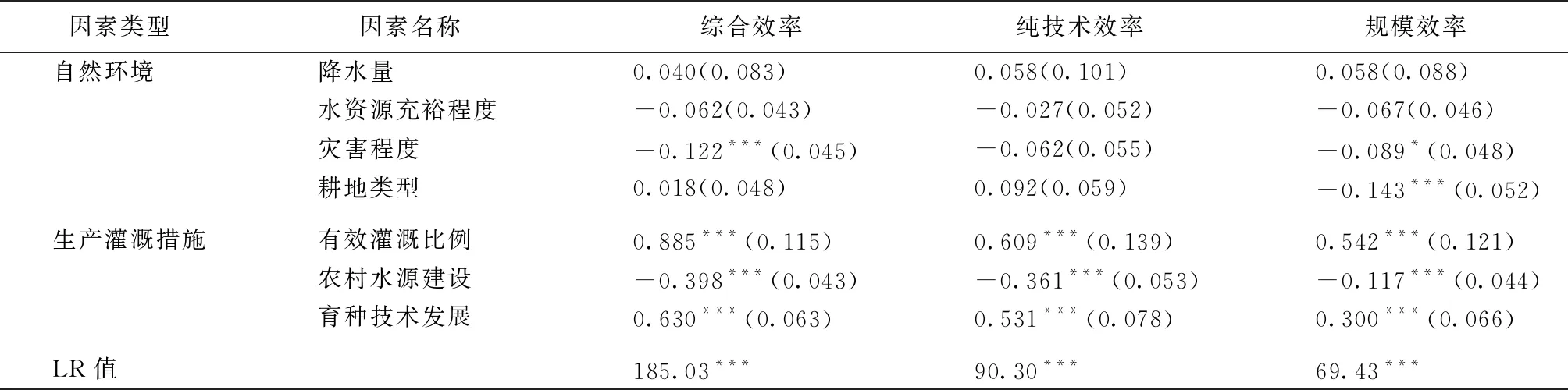

Tobit模型需要检验数据是否存在个体异质性,从而决定选择混合回归或随机效应回归。对数似然比(LR)检验结果显示粮食作物水资源利用综合效率(LR值为185.03,P<0.01)、纯技术效率(LR值为90.30,P<0.01)和规模效率(LR值为69.43,P<0.01)的回归数据均存在个体异质性,因而均选择随机效应Tobit回归,回归结果见表3。

表2 中国粮食主产区粮食水资源利用效率

表3 中国粮食主产区水资源利用效率影响因素

由表3可知,从自然环境变量对粮食作物水资源利用效率的影响来看,除灾害程度存在显著负向影响外,其余自然环境变量对粮食作物水资源利用效率的影响较小。降水量和水资源占有量对粮食作物水资源利用综合效率、纯技术效率和规模效率的影响均未达显著水平。这说明降水量和水资源充裕程度对4种粮食作物的整体水资源利用效率影响不明显。这可能是由于降水量较多的地区虽然对灌溉水量的需求较少,同时对节水灌溉的需求也较低,其灌溉方式更为粗放,因而降水量对水资源利用效率的影响不显著。而通过人均水资源占有量表征的水资源丰裕程度与种植户的实际可用水量不一定匹配,部分水资源在现有条件下无法供应灌溉,从而对粮食作物水资源利用效率没有产生显著性影响[25]。灾害程度与水资源利用综合效率、纯技术效率和规模效率均为负相关,且与综合效率和规模效率分别通过了1%和10%水平的显著性检验。灾害程度与综合效率显著负相关说明自然灾害频发会造成粮食水资源利用效率低下;而与规模效率显著负相关是由于自然灾害的发生首先会影响粮食产量,并且遭受旱涝等灾害的农户水资源的投入会比正常年更多或更少,进而导致水资源利用效率低下。耕地类型对综合效率和纯技术效率的影响均未通过显著性检验,但对规模效率具有显著负向影响。这说明虽然水田比例越高的地区其灌溉水资源与其他生产要素的搭配更高效,但其对水资源利用效率的影响并不显著。

由表3还可知,生产灌溉措施变量对粮食作物水资源利用效率均有较大影响。有效灌溉比例对粮食作物水资源利用效率、纯技术效率和规模效率均有显著正向影响。这说明中国有效灌溉设施的持续建设以及对节水技术的大力推广使水资源和其他生产要素的粮食生产效率更高,虽然南方水稻节水灌溉技术发展较慢[26],但以低压管道输水工程为代表的高效节水工程已在我国北方普及[27],这推动了粮食水资源利用效率的整体提升。

农村水源建设程度对粮食作物水资源利用综合效率、纯技术效率、规模效率均有负向影响,且均通过1%水平的显著性检验。农村水源建设程度与综合效率呈显著负相关,说明农村水库等水源建设降低了粮食水资源利用效率;而其与纯技术效率和规模效率呈显著负相关,进一步说明就现阶段粮食节水技术、管理水平以及节水设施的普及程度而言,并不能完全容纳新增的可投入水资源量,并且可投入水资源量增多会降低种植户对水资源高效利用的重视程度,从而造成水资源的粗放投入和浪费。

育种技术发展与水资源利用综合效率、纯技术效率和规模效率均为正相关关系,且均通过1%水平的显著性检验。其与综合效率显著正相关说明粮食作物新品种的培育和推广能显著提升水资源利用效率;而与纯技术效率和规模效率显著正相关进一步说明节水抗旱等优良品种作物的推广可以节约灌溉水量,提升用水效率,另一方面如粮食作物的杂交矮化和抗病害品种等培育推广可有效提高其产量,使水资源和其他生产要素的投入更有效率。

3 结论与政策建议

2008—2017年间,中国粮食水资源利用综合效率(平均值0.638)和纯技术效率(平均值0.742)均呈现倒“U”型变化趋势,而规模效率(平均值0.866)则呈先上升后稳定的变化趋势。不同地区粮食水资源利用纯技术效率呈现东北至黄河中游、东部沿海和西南3处高值集聚区,规模效率呈现沿海地区高于内陆地区的趋势,而综合效率未有明显空间分布特征。在中国粮食主产区中,北部沿海、东北和长江中游主产区水资源利用综合效率较低主要是由于纯技术效率较低导所致,而黄河中游和西南主产区综合效率较低主要是由于规模效率较低所致。

自然环境的变化对粮食水资源利用效率影响较小,而生产灌溉措施变量则有较大影响。其中,综合效率、纯技术效率和规模效率的显著正向影响因素均为有效灌溉比例和育种技术发展;而综合效率的显著负向影响因素为灾害程度和农村水源建设;纯技术效率的显著负向影响因素仅有农村水源建设;规模效率的显著负向影响因素为灾害程度、耕地类型和农村水源建设。

基于以上结论,笔者认为目前中国整体粮食水资源利用效率尚有较大的提升空间,应在继续建设有效灌溉设施的基础上,加大节水措施和技术的普及推广力度,推进优良品种的培育推广。而各地政府应根据不同地区的效率差异制定相应政策,尤其在规模效率低效区还应注意灾害和耕地类型差异下生产要素配置的优化问题。