内蒙古温带荒漠草原地上、地下生物量碳分配格局

胡飞龙,闫 妍,于丹丹,卢晓强,刘 立①,刘志民

(1.生态环境部南京环境科学研究所,江苏 南京 210042;2.广西地表过程与智能模拟重点实验室,广西 南宁 530001;3.中国科学院沈阳应用生态研究所,辽宁 沈阳 110016)

草地生态系统是陆地生态系统的主要类型之一,是全球碳循环的重要组分,对全球气候变化具有相当重要的影响[1-3]。相对于其他生态系统,拥有较高比重的地下生物量(below-ground biomass, BGB)是草地生态系统的一个显著特点。因此,草地碳素变化研究是草地碳循环研究的关键要素,对气候变化和碳减排履约有重要意义[4]。目前,针对草地碳库已开展大量研究,但主要集中在地上植被及地下土壤有机碳方面,地下生物量方面的研究则略显不足[5-6]。开展草地群落地上、地下生物量及其分配规律的研究是草原生态保护和植被恢复的核心问题之一[7-8],草地碳循环、草原生态保护与牧场管理研究已获得广泛关注[9-11]。近年来,受气候变化、过度放牧、刈割等因素制约,我国天然草原退化严重,植被生物量大幅度下降,因此评估草地生态系统的生物量碳贮存现状,有利于揭示天然草地地上、地下生物量分配格局,对于草原生产力恢复与可持续管理有重要意义。

温带荒漠草原位于温带典型草原向荒漠的过渡地带,发育于温带半干旱区,具有强烈的大陆性气候特点。荒漠草原是草原中的强旱生类型,高温少雨,气候干旱,建群种由强旱生丛生禾草组成,伴有大量强旱生的小灌木,常见的群落类型有戈壁针茅(Stipatianschanica)、沙生针茅(Stipaglareosa)以及红砂(Reaumuriasongarica)等。受施肥、自由放牧、围栏封育等不同干扰类型制约,温带荒漠草原的生物量估算值精度存在较大的不确定性[12-13]。纵观以往研究,缺乏对草地植物群落间的生物量和生物量碳及分布格局的差异性比较,而且不同草地群落类型的根冠比差异也会影响草地生物量碳的估算精度[14]。因此该研究选取内蒙古温带荒漠草原10种主要植物群落,如戈壁针茅、多根葱(Alliumpolyrhizum)和中间锦鸡儿(Caraganaintermedia)等,开展地上-地下生物量和生物量碳的分配格局研究,对系统认识我国高寒草原生物量分布格局和科学估算草地生物量碳储量具有重要的科学指导意义。

1 材料与方法

1.1 研究区域与群落类型选择

以内蒙古乌拉特前旗、乌拉特后旗以及阿拉善右旗等为研究区域,借助空间地图选择10个典型群落,对温带荒漠草原开展分层取样(0~10、>10~20、>20~40、>40~60、>60~80、>80~100 cm),取样时间为2011年7—8月。不同于以往不分草原类型、群落类型的随机取样,此次取样主要基于荒漠草原不同群落类型,同时考虑到群落自身的盖度差异,每个群落选择5个样地(500 m × 500 m),每个样地随机布设2个1 m × 1 m的小样方,以期科学计算每个群落的生物量碳。整个荒漠草原共布设100个样方。研究所选群落的分布面积占内蒙古温带荒漠草原总面积的60%以上,可以较好地代表荒漠草原生物量的总体情况。

1.2 样品采集与处理

地上植被采集:割取样方内地上绿色植物部分,称取总重后选取部分装入自封袋,再次称重后做好标记,带回实验室65 ℃烘干后称量干重。

地表凋落物采集:采集样方内地表凋落物和立枯,称重后装入自封袋并做好标记,带回实验室65 ℃烘干后称量干重。

地下根系采集:将样方内土壤表层清理干净,分0~10、>10~20、>20~40、>40~60、>60~80、>80~100 cm土层依次取样。将各土层做好标记,称重后装入自封袋中,带回实验室挑选根系,漂洗干净后65 ℃烘干,称量干重。

1.3 数据处理

涉及的主要测量指标有:通过重铬酸钾氧化-外加热法[15]实测获得的地上生物量碳密度(aboveground biomass carbon, AGC)、地下生物量碳密度(belowground biomass carbon, BGC);根冠比(BGC/AGC),其中地上生物量=地上植被生物量+凋落物生物量。温带荒漠草原生物量计算方法如下:(1)针对红砂、白刺(Nitrariatangutorum)等10个实验群落,群落生物量=群落面积×生物量碳密度,如红砂的生物量=红砂群落面积×红砂生物量碳密度;(2)对于取样群落之外的草原群落,则利用现有均值换算,即其他群落生物量=其他群落面积×(平均AGC+平均BGC)。数据统一表示为平均值±标准误,以SPSS 13.0软件开展方差分析,采用最小显著性差异法检验分析组间的差异性。

2 结果与分析

2.1 不同群落生物量碳密度分布情况

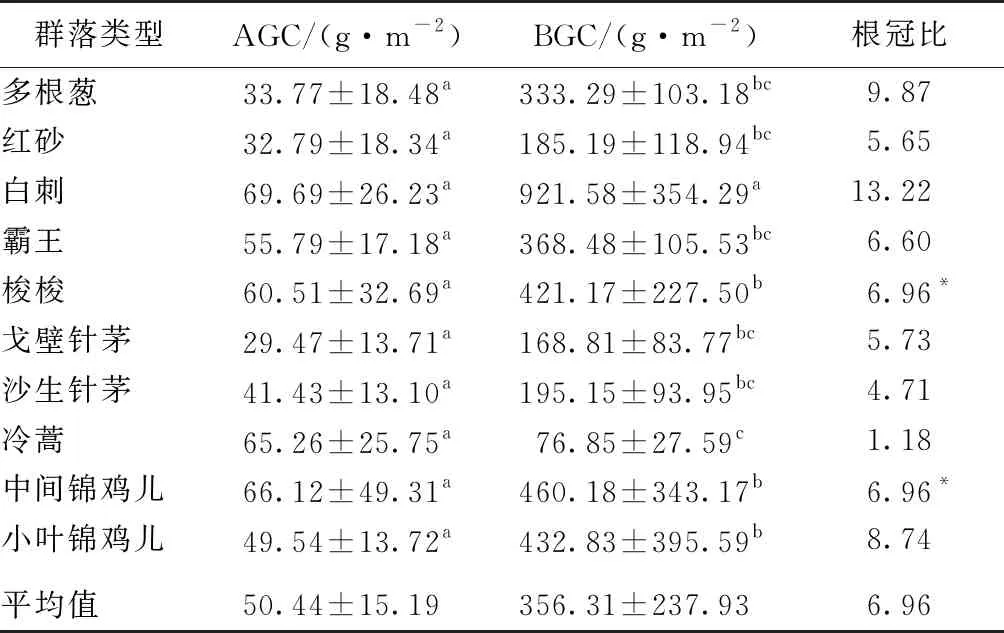

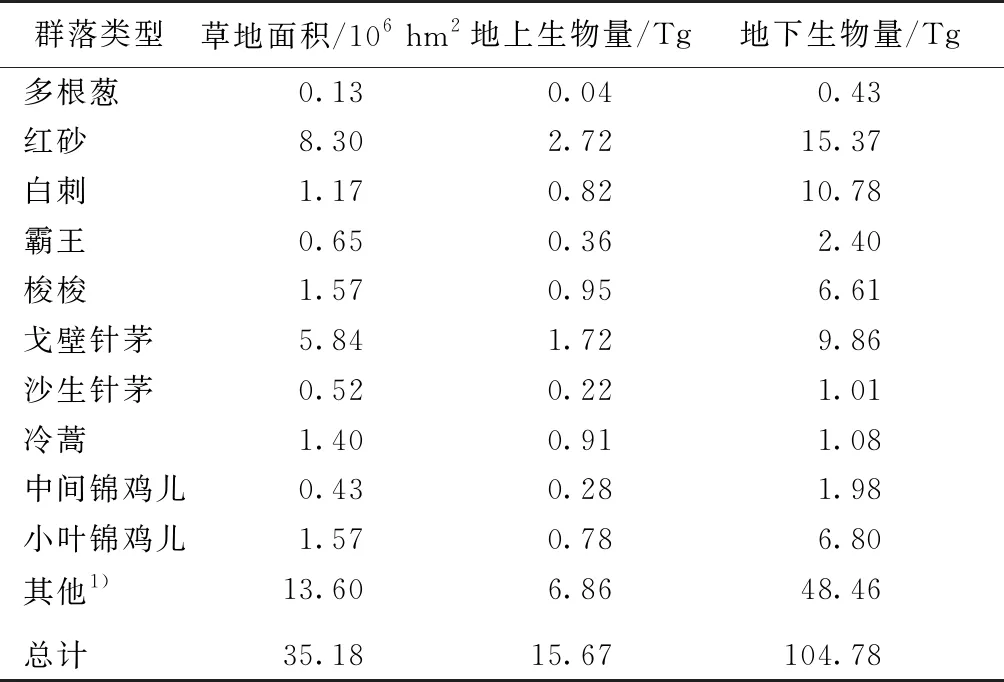

通过比较群落间的生物量碳分配情况,阐述不同群落地上、地下生物量碳含量以及根冠比差异,可有效表征内蒙古温带荒漠草原生物量碳的水平分配格局(表1)。

表1 内蒙古温带荒漠草原主要群落类型地上、地下生物量碳密度分布情况

由表1可知,内蒙古温带荒漠草原的生物量碳密度均值为406.75 g·m-2,其中AGC均值为50.44 g·m-2。各群落比较而言,白刺群落的AGC含量最高(69.69 g·m-2),戈壁针茅群落的AGC最低(29.47 g·m-2),但群落间无显著性差异(P>0.05)。荒漠草原BGC均值为356.31 g·m-2,是AGC均值的6.96倍,其中白刺群落含量最高(921.58 g·m-2),显著高于梭梭(421.17 g·m-2)、中间锦鸡儿(460.18 g·m-2)、小叶锦鸡儿(432.83 g·m-2)和冷蒿群落(76.85 g·m-2)(P<0.05)。根冠比方面,内蒙古温带荒漠草原各群落的数值差异较大,最低为冷蒿群落(1.18),最高为白刺群落(13.22),均值为6.96。

2.2 生物量碳密度沿土壤的垂直分布情况

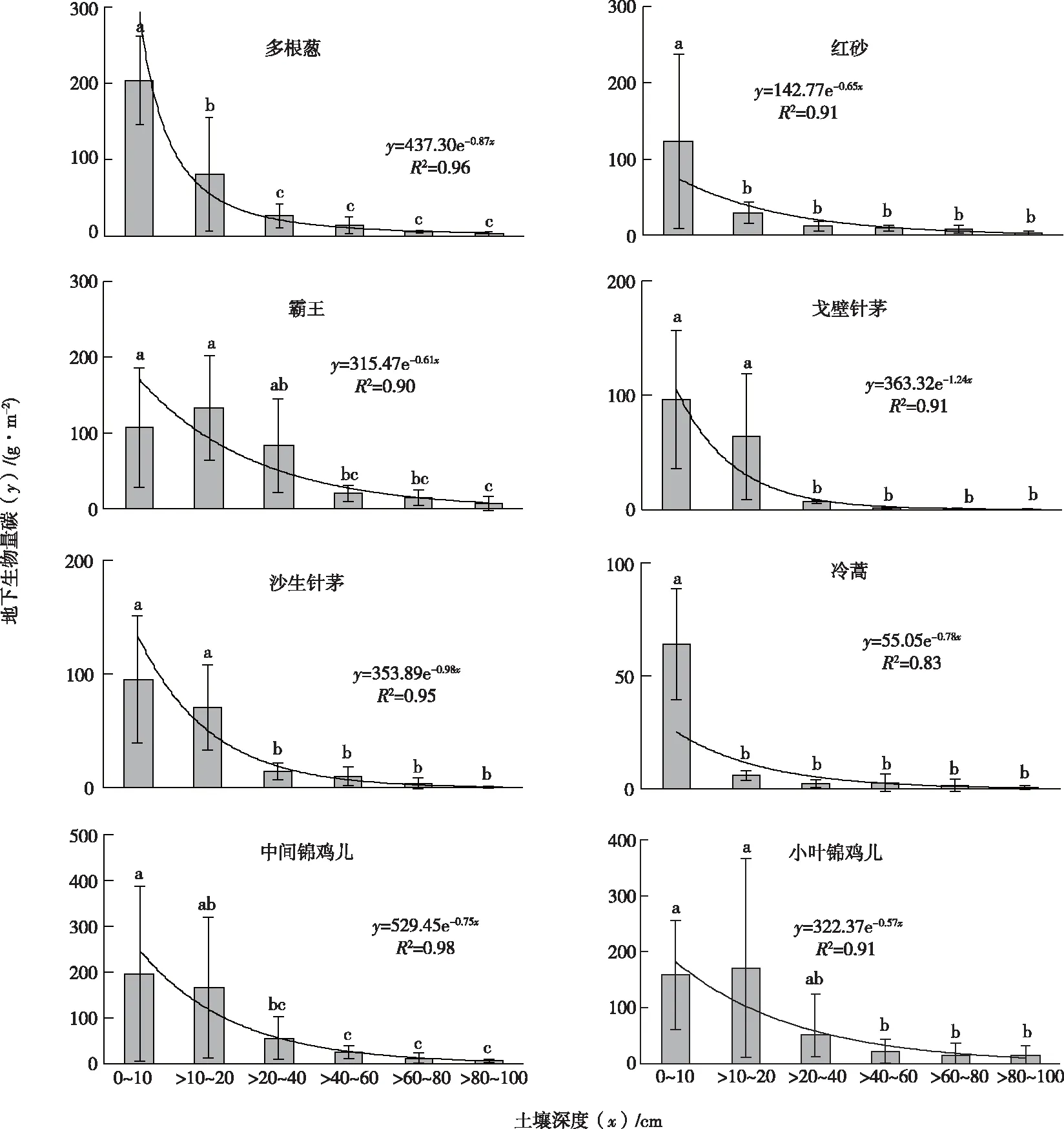

由图1~2可见,内蒙古温带荒漠草原不同群落BGC沿不同土层的分布存在一定差异。多根葱、红砂、霸王、戈壁针茅、沙生针茅、冷蒿、中间锦鸡儿以及小叶锦鸡儿群落符合指数型分布,且拟合度较好。此类群落的BGC主要分布在0~10 cm土层。其中多根葱(Alliumpolyrhizum)和红砂群落的拟合度最高,R2分别为0.96和0.97;霸王(Sarcozygiumxanthoxylon)群落拟合效果较差,其R2也达0.75。

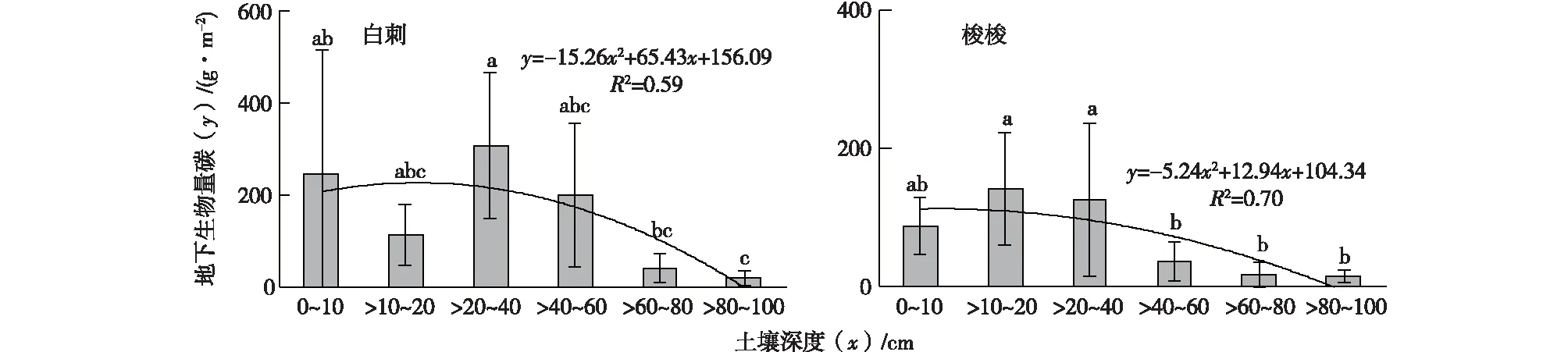

在选取的荒漠草原群落类型中,部分群落的BGC除主要分布在表层(0~10 cm)外,在>20~40 cm土层也有一定分布,符合该类型的群落主要有白刺和梭梭(Haloxylonammodendron)群落。可以看出,此类群落根系较为发达,导致>20~40 cm土层根系BGC显著增加,这些群落的BGC分布不符合指数函数,而呈现典型的二次抛物线型。

2.3 生物量碳储量及空间格局

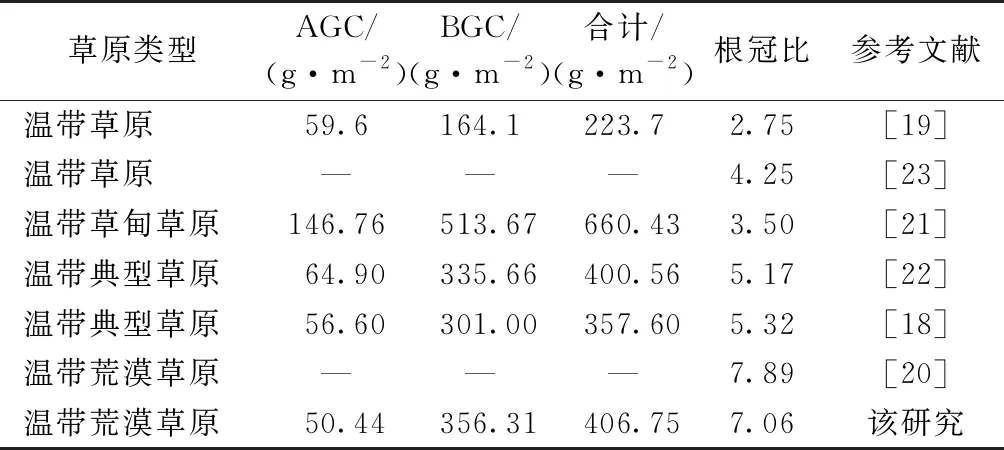

由表2可知,内蒙古温带荒漠草原面积为35.18×106hm2,其中红砂群落分布面积约为8.30×106hm2;戈壁针茅群落的面积次之,为5.84×106hm2;其他群落分布面积较小,如中间锦鸡儿群落面积为0.43×106hm2,多根葱群落面积仅有0.13×106hm2。由此换算可知,此次取样群落面积为21.58 × 106hm2,约占内蒙古温带荒漠草原总面积的61.31%,可以较好地代表内蒙古荒漠草原的群落状况。

同一幅图中直方柱上方英文小写字母不同表示不同土层间某指标存在显著性差异(P<0.05)。

同一幅图中直方柱上方英文小写字母不同表示不同土层间某指标存在显著性差异(P<0.05)。

进一步分析可知,内蒙古温带荒漠草原总生物量碳储量为120.44 Tg,其中AGB为15.67 Tg,BGB为104.78 Tg。AGB方面,红砂和戈壁针茅群落的贡献度最大,分别提供了2.72和1.72 Tg的地上生物量;BGB方面,红砂、白刺和戈壁针茅群落的贡献最大,分别达15.37、10.78和9.86 Tg。根据AGB和BGB的最终数据,可得内蒙古荒漠草原的真实根冠比=104.78/15.67=6.69。

3 讨论

3.1 温带荒漠草原生物量碳总体评估

目前有多种方法或手段可用于估算生物量碳储量,最常用的有产草量法、碳密度法、遥感模型法及野外样地调查法等,但受草原范围界定、样本差异及测量误差等影响,草地生物量估算值与实际值间存在较大的差距[16-17]。如马文红等[18]研究发现,按照相应的比例换算后,温带荒漠草原的AGC为56.60 g·m-2,BGC为301.00 g·m-2(表3)。李凌浩[19]研究认为,中国温带草原AGC和BGC分别为59.60和164.10 g·m-2,根冠比为2.75。

笔者研究得出,内蒙古温带荒漠草原AGC和BGC分别为50.44和356.31 g·m-2,总和为406.75 g·m-2,要略高于马文红等[18]的实验数据(357.60 g·m-2)。温带草原包括温带草甸草原、典型草原和荒漠草原,基于类似的取样和分析方法,笔者研究得出根冠比分别为3.50、5.17、7.06,高于李凌浩[19]的研究结果(2.75),但与李文华等[20]的研究结果(荒漠草原根冠比为7.89)较为接近。通过进一步换算,温带草甸草原、典型草原、荒漠草原BGB含量分别为83.63、92.34和104.78 Tg[21-22],总和为280.75 Tg;其地上生物量(AGB)分别为27.57、20.42和15.67 Tg,总和为58.66 Tg;温带草原根冠比=280.75/58.66=4.79,与FANG等[23]的研究结果(4.25)接近。

表2 内蒙古温带荒漠草原主要群落类型分布面积及生物量碳储量

表3 与已有研究中草原生物量碳的比较

3.2 温带荒漠草原地下生物量分配格局

近些年来,受气候变化、过度放牧等因素的影响,我国草原退化严重,生物量呈现大幅度下降,地下生物量研究存在较大的不确定性[24-25]。如针对黑河中游荒漠草地的生物量研究表明,在群落水平下,0~20和0~30 cm深度地下生物量分别占总生物量的89.81%和96.95%,表明BGB主要集中在上述土壤层[26]。

随着研究的深入开展,有学者开始对不同草地类型的BGC垂直分布进行数理统计和模型模拟。如白永飞等[27]针对羊草草原开展研究,得到其群落BGC的垂直分布符合方程y=547.35e-0.039 5x,方程中y为BGC值,x为土壤深度。该研究中,不同群落的BGC分布函数存在较大差别。针对戈壁针茅、沙生针茅等群落,其BGC沿土壤层次的分布满足指数函数,如戈壁针茅的拟合方程为y=207.31e-3.46x(R2=0.91);针对白刺、梭梭等群落,其BGC沿土壤分布满足二次函数,如梭梭群落的拟合方程为y=-5.24x2+12.94x+104.34(R2=0.70)。由此可见,对于同一草地不同群落的地下生物量而言,其BGC分层分布也会存在较大差异,应针对特定群落分别进行曲线拟合,从而为高寒草原可持续发展提供更为科学的理论支持。

3.3 根冠比

根冠比是描述植物地上与地下生物量之间关系的常用指标,反映植物面对不同干扰环境的生长策略,已成为陆地生态系统碳循环模型的重要参数之一。然而,我国草地幅员辽阔,植被种类丰富且变异性较大,导致不同草原类型的根冠比数据很难一致[28]。目前有关荒漠草原的生物量分配研究较少,并且主要集中在单灌木种群。如贺斌等[29]研究发现,土壤含水量影响毛乌素沙地沙棘的生物量分配,对其根冠比产生显著影响。CHENG等[30]比较了西北地区部分荒漠植被的地下生物量与地上生物量关系,发现根冠比与降水量及干旱指数无关。

因此,利用不同根冠比来估算草地生物量会产生不小误差,如FAN等[31]利用中国北方草地根冠比(2.40~52.30)估算的草地生物量与PIAO等[32]利用根冠比(5.30~10.10)的估算结果相差3倍以上,因此,获得科学准确的根冠比数据,对于生物量碳储量估算具有重要价值。笔者研究中,内蒙古温带荒漠草原的根冠比在1.18~13.22之间,与马文红等[18]的研究结论接近。通过获得的温带荒漠草原地下生物量(104.78 Tg)与地上生物量(15.67 Tg)数据,计算得到内蒙古温带荒漠草原的根冠比为6.69。

4 结论

通过典型群落的结果分析,我国内蒙古温带荒漠草原的总体生物量碳密度为406.75 g·m-2,其中白刺群落的BGC最高,群落间AGC则无显著性差异。内蒙古温带荒漠草原以35.18 × 106hm2的草原面积,贡献了120.44 Tg的生物量碳,其中红砂、白刺和戈壁针茅群落对地下生物量碳的贡献最大。

温带草原总体根冠比为4.79,其中荒漠草原的根冠比为6.69。内蒙古温带荒漠草原BGC沿土层的分布可分为2种:多根葱、红砂、霸王、戈壁针茅、沙生针茅、冷蒿、中间锦鸡儿以及小叶锦鸡儿群落属于指数型,BGC主要分布在表层(0~10 cm),拟合曲线为指数函数;白刺以及梭梭群落属于抛物线型,BGC主要分布在0~10及>20~40 cm土层,拟合曲线符合二次函数。因此,评估荒漠草原地上-地下生物量分配情况,应针对不同群落分别进行曲线拟合,从而为荒漠草原生物量碳分配格局提供更为有力的理论支持。