新时代:加速崛起的精神经济时代

李向民

党的十九大报告指出,中国特色社会主义进入新时代,我国当前社会的主要矛盾为“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”(1)习近平:《决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》,北京:人民出版社,2017年,第19页。。这一表述是对党的八大概括的我国社会基本矛盾的重大调整,既反映了党的八大以来,尤其是改革开放40年来,我国社会发展进步的巨大成就,也为今后实现中华民族伟大复兴作了重要的形势判断。新时代将引领人们从几千年来对物质财富的执着,转向更美更好的生活,并且实现传统经济的根本转型。从某种意义上说,新时代也是加速崛起的精神经济时代(2)李向民:《精神经济》,北京:新华出版社,1999年版。。

一、进入“后昂起阶段”:中国的新时代符合世界经济发展的规律

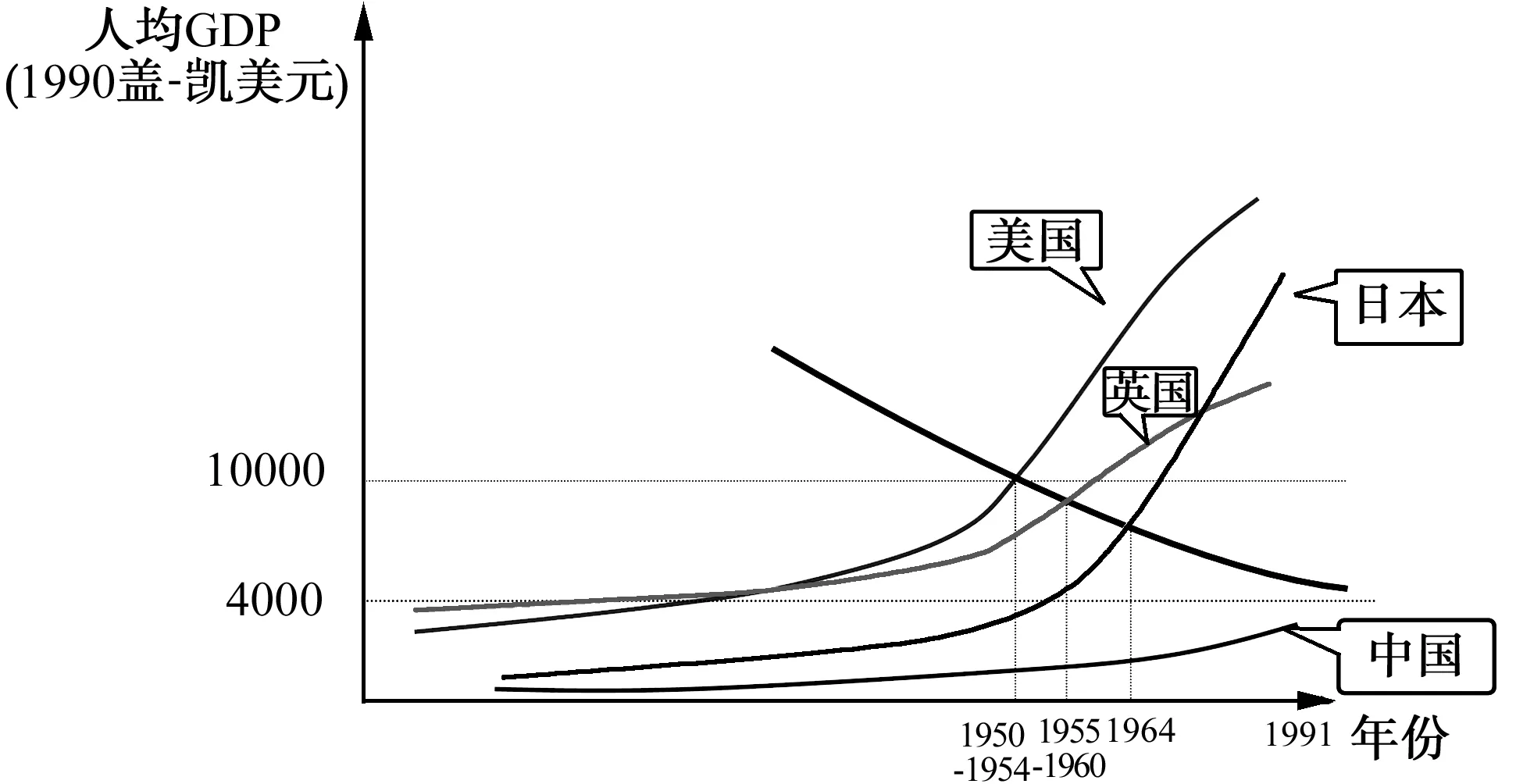

图1 世界各国经济增长规律 数据来源:Maddison A., The World Economy: A Millennial Perspective,OECD Publications, 2001.

著名经济学家麦迪森1993年的研究,对世界各国经济转型、迈进精神经济时代的拐点进行了分析。从中发现,人均GDP(以1990年盖-凯美元计算)接近10000美元时,美国为1936年,日本为20世纪70年代初,韩国为20世纪90年代初。这一时点,几个国家经济增长的曲线均从长期的缓慢增长,突然发生转折。如同一条长蛇昂然抬头,斜率陡然变高。从经验数据来看,这也正是各国进入精神经济时代的重要节点。“盖-凯美元”是R. S. 盖里于1958年提出、后由S. H. 凯米斯发展的一种综合考虑货币购买力平价和商品的国际平均价格因素的货币转换方法,以美元为计算单位,主要用于多边比较(3)麦迪森:《世界经济二百年回顾》,李德伟、盖建玲译,北京:改革出版社,1997年,附录C。。

根据麦迪森的计算,12个西欧国家按1990年盖-凯美元计算的人均GDP算术平均数,1900年为2899元,1913年为3482元,1950年为5513元;中国1992年为3098元。在此基础上按照1992~2000年中国人均GDP增长指数推算,2000年中国的人均GDP为6061盖-凯美元。另据《中国现代化报告2006》中的数据,按购买力平价计算(1990年价格),2001年中国的人均GDP为3583国际美元,接近于法国1923年(3718元)、德国1925年(3772元)、瑞典1928年(3657元)、挪威1936年(3757元)、意大利1951年(3738元)的水平(4)中国现代化战略研究课题组:《中国现代化报告2006》,北京大学出版社,2006年,第149页。。同一份报告还指出,从平均预期寿命和教育等社会发展指标看,此时的中国也不输于彼时的发达国家。2003年中国的人类发展指数(HDI)为0.755,接近于美国、英国和瑞典1940年的水平、挪威1950年的水平(5)中国现代化战略研究课题组:《中国现代化报告2006》,第148页。。

从这里,我们发现一个重要规律,世界各国物质生产经过爆发式增长后,都经历了一个特殊的“昂起阶段”,这个阶段有几个特点。

一是物质生产短缺问题基本解决。与此同时,物质资源的瓶颈开始突显,体力劳动者稀缺,生态环境不再宽松,能源危机显现。其标志是汽车大量进入家庭。

二是社会进入转型,供给以创新驱动,需求以文化驱动。由于物质的富足,人们开始关注健康、公平,开始追求更加舒适美好的生活。

三是人均GDP将转入一个快速增长期。

美国经济史学家、发展经济学先驱之一罗斯托(1916-2003)曾经提出著名的“经济发展阶段论”。罗斯托于1960年出版《经济增长的阶段》一书,提出世界各国经济发展要经历的五个阶段。《政治与增长阶段》(1971)一书中,他又在此基础上,补充了第六个阶段(6)罗斯托:《经济增长的阶段:非共产党宣言》,郭熙保、王松茂译,北京:中国社会科学出版社,2001年。。

第一阶段:“传统社会”,这个阶段不存在现代科学技术,主要依靠手工劳动,农业居于首位。

第二阶段:为“起飞”创造前提的阶段,即从传统社会向“起飞”阶段过渡的时期,近代科学知识开始在工农业中发生作用。

第三阶段:“起飞”阶段,经济史上的产业革命的早期,即工业化开始阶段,新的技术在工农业中得到推广和应用,投资率显著上升,工业中主导部门迅速增长,农业劳动生产率空前提高。

第四阶段:向“成熟”发展的阶段,现代科学技术得到普遍推广和应用,经济持续增长,投资扩大,新工业部门迅速发展,国际贸易迅速增加。一般从“起飞”到成熟阶段,大约要经过60年。

第五阶段:“高额群众消费”阶段,主导部门转到耐用消费品生产方面。

第六阶段:“追求生活质量”阶段,主导部门是服务业与环境改造事业。

罗斯托认为“起飞”和“追求生活质量”是两个关键性阶段。他把美国看成处在最先进的理想阶段,第三世界国家是处于“起飞”阶段。这一阶段论在今天显然已经不适应。罗斯托没有能够亲历中国经济起飞和数字技术革命双重叠加产生的新景象,中国作为后进的发展中国家能够高效地学习借鉴先进国家的经验,奇迹般地缩短了发展进程。房地产、汽车、家用电器等耐用消费品生产都已经饱和,高额群众消费阶段已经迅速掠过,中心城市和沿海发达地区几乎与先进国家一样,已进入追求生活质量的阶段。

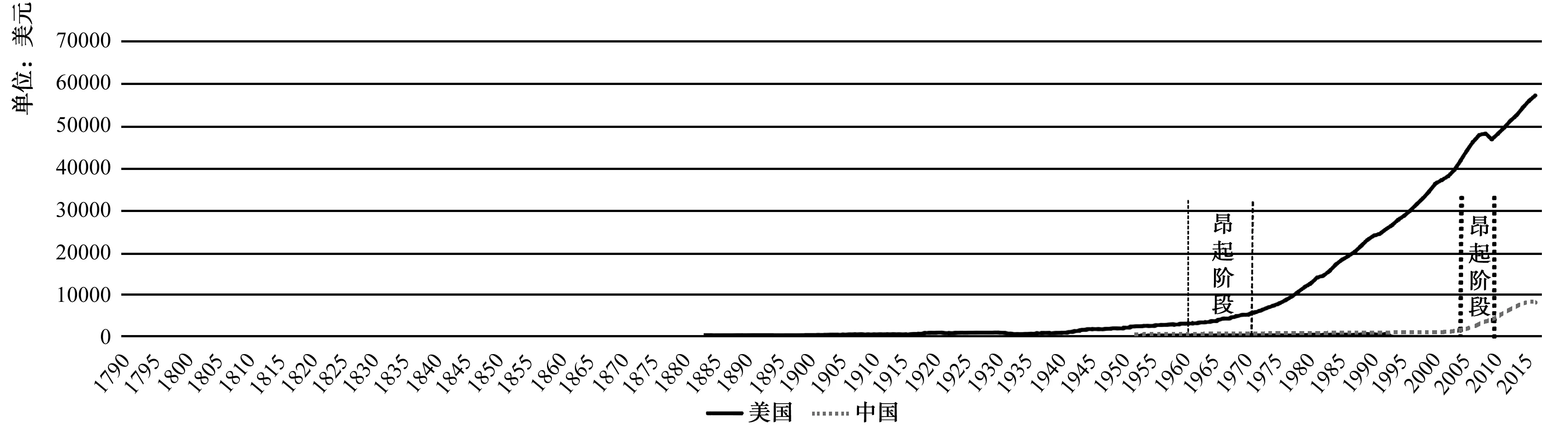

因此,中国经济21世纪初15年的持续增长,具备了“昂起阶段”的所有要素。从国际经验看,这样的昂起阶段将持续10年左右,然后,进入后昂起阶段。美国的昂起阶段大致是在1960-1970年。中国的昂起阶段在2005-2010年。中国之所以迅速渡过昂起阶段,一是因为中国进入昂起阶段的经济总量大于当时的美国,二是因为中国的昂起阶段与数字技术革命相叠加,具备了弯道超车的技术基础。1790-2016年中美人均名义GDP走势图(图2)与前面世界各国经济增长规律图(图1)相比,曲线走势是一致的,但变化的时点不尽相同,主要原因是所用计量的美元不同。前者是名义美元,后者用的是调整后的1990年盖-凯美元。至于不同美元之间的计算问题,我们且留给统计学家,这里主要关注的是增长曲线的变化趋势和节奏。

图2 1790-2016年中美人均名义GDP趋势图

昂起阶段是超长周期经济增长曲线中的拐点。经过昂起阶段后,由于基数的抬升,即便经济增长速度回落到5%甚至更低,每一个百分点所代表的人均GDP数量都远远大于前昂起阶段,人均GDP的增长幅度也将更高,从而导致增长曲线变得更加陡峭。也就是说,人均GDP的基数超过10000美元后,每增长一个百分点,所对应的数值将是那些人均GDP只有1000美元国家增长一个百分点的10倍。可见,一般情况下前昂起阶段的国家与后昂起阶段的国家的人均GDP差距将会拉大。但是我们认为,中国将进入高基数复利增长期。按年均增长6%计算为(1+6%)n,再过30年,中国人均GDP可以达到57435美元,将超过美国2015年56803.5美元的水平。只要保持这样的国际安定、社会稳定,后昂起阶段的中国在人均GDP上将逐步赶上美国。

这只是从人均GDP的角度来计算,由于中国人口基数约为美国的5倍,中国GDP总量赶上美国的进程也会相应缩短4/5,按中国6%的增长率,美国2.36%的增长率计算,中国可望在10年左右超过美国,成为世界经济总量第一的大国。因此,新时代,是中华民族伟大复兴的历史转折点。伟大复兴不是国强民穷和穷兵黩武,而是人民富足、社会发达、国力强盛、文化繁荣的壮阔图景。

二、量变到质变:从生活水平提高到需要层次的跃迁

千百年来,人类社会经济活动的主要目的是获取更多的物质财富。从原始社会的石器时代到资本主义早期的机器大工业,人们所有的经济活动可以归结于维持生存需要,满足衣食住行的需求。从逻辑上说,这是最基本的生物本能。

私有制的确立和社会财富分配的不均,逐步地推动了少数富贵阶层摆脱对物质的膜拜,出现了凡勃伦所论述的“有闲阶级”(7)凡勃伦:《有闲阶级论》,蔡受百译,北京:商务印书馆,1964年。。这一阶层,其需求等级逐步提升,完整体现了马斯洛需求等级理论的每一个台阶。但在很长一段时间,这种需求等级的提升只是部分人的实践,对于最广泛的群体来说,人们依然生存在物质短缺的阴影之中。

工业革命以后的一百年中,社会生产力极大提高,物质资料空前丰富,人们越来越从繁重而枯燥的体力劳动中解放出来,开始进入消费狂欢的时代。人们终于摆脱对物质资料的恐慌,开始报复性地消费甚至浪费。粮食极大丰富,工业品极大丰富,汽车大量进入家庭,大城市开始拥堵,各种摩天大楼拔地而起。人类第一次有了真正的自信。不仅发达国家如此,一些新兴国家也紧随其后,世界变得前所未有地财富涌流。

在这样的世界大潮面前,中国曾经一度被“间离”被遗弃,直到近几十年来,我们以夸父逐日的步伐,迅速赶超,经济社会发展的成就举世瞩目。随着人民收入的逐年提高,生活水平持续改善,需求层级也开始提高,社会的基本矛盾也随之悄然改变。

过去我们对社会基本矛盾的判断,归根到底是一句话,供不应求,也就是物质资本供给不足,不能满足需要。这是从总量规模上的短缺,是对刚需的手足无措。经过21世纪初的需求拉动,再到近年来的供给侧结构性改革,如今,供不应求的大格局已经不再。我们已经进入供过于求的阶段,人们不患寡而患不好不美。这一切都在提醒我们,时代变了。我们的指导思想也应当与时俱进,不能以不变应万变。

物质经济的基本特征是求多、求大、求快,也就是规模的扩张和数量的增加。其背景是需求旺盛而供给不足。近年来,随着中国社会生产力的极大提高和物质的极大丰富,供给与需求之间开始出现结构性矛盾,不再是绝对意义上的供不应求,而是供给与需求之间的不对称、不衔接。一方面是国内经济的生产能力过剩,一方面又是国人到海外的疯狂抢购。饥渴的需求与同样饥渴的供给并存,却无法实现供销两旺的局面。在解决温饱的基础上,所有的需求都开始升级转型。食物要求更安全、更健康,衣着要求更美观、更舒适,住房要求更温馨、更舒适。总之,希望生活得更加美好。

德国作家托马斯·曼的《布登勃洛克家族》一书描述了布登勃洛克家族三代人的故事:第一代自幼家境贫寒,对金钱充满渴望,立志要成为有钱人,经过不断努力奋斗终于成为百万富翁;到了第二代,由于从小生在有钱人家,对追求财富没有兴趣,却立志于为公众服务,经过努力,最终当选议员,得到了想要的社会认可与尊重;到了第三代,由于从小生长在既有钱又有社会地位的家庭,对金钱和地位均不屑一顾,只专注于追求精神享受,他对音乐情有独钟,终于成为音乐家。

人民群众对美好生活的追求,是在我国前一阶段社会经济发展成果的基础上形成的。当人们为了生存和安全而奋斗的时候,还谈不上美好生活。中国综合国力的迅速提升,尤其是近年来,我们在政治、外交、国防领域的重大变革和成就,使人民不仅获得巨大的安全感,也大大提升了人民的自豪感和幸福感。布登勃洛克家族的故事,在中国这40多年中,获得了浓缩版的再现。人民从追求物质财富,到寻求安全和尊严,再到更美好的生活,完成了过去几十年甚至上百年才能实现的目标。对美好生活的需要,其实质是更高层次地对美、对尊严、对自我实现的需求。

三、美好生活的需要:本质是文化需要

对于中国这样一个幅员辽阔,经济发展严重不平衡的国家来说,不同地区、不同阶层的人们,对美好生活的需求也是不一样。应当认识到,文化需要并不是高层次需要所特有的。但是,高层次的需要必然是更偏向精神和文化的。

美好生活的需要是一种高层次需要,其本质是以文化为核心的需要。所有的产品和劳务,最终都成为精神性的,都成为符号,成为价值观的载体。从传统的影视图书等文化产品,到服装、汽车,甚至住宅,都将成为一个人审美趣味、品牌偏好、社会地位、文化水平的综合载体。文化将成为核心竞争力和重要驱动力。正如党的十九大报告所指出的:“文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴,文化强民族强。没有高度的文化自信,没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族伟大复兴。”(8)习近平:《决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》,第40-41页。

十九大报告对文化的论述无论是高度还是深度,都是前所未见的。更重要的是,在修改党章时,大会又决定把“中国特色社会主义文化”同中国特色社会主义道路、中国特色社会主义理论体系、中国特色社会主义制度一并写入党章,并且认为这有利于全党深化对中国特色社会主义的认识、全面把握中国特色社会主义内涵。这是我党对文化的意义和作用的最新理论成果,更突显了社会主义文化在新时代的重大作用。

美好生活的需要,一是美,是可以看得见的。二是好,是一种全面的体验。这些需要,本质上是精神需要。在这样的情况下,所有的物质商品,都成为精神符号的载体。那些过去人们追逐的财富,物质功能开始退却,代之而起的是精神的体验。

从食物看,人们不再是为了填饱肚子,也不再是为了绿色健康和营养,更多地考究口味和环境。这也是酒店用餐与街头小吃的区别。与此同时,即使是那些街头小吃,如肉夹馍、生煎包、鸭血粉丝汤,也因为承载了太多的地方特色和个人体验,而成为乡愁的一部分。

从服装看,人们不再像从前那样,执着于布料的结实保暖,而更多地考虑个性和舒适。品牌服饰的主要功能不再是御寒遮羞,而是个人全部价值的外化。从一个人的服饰,我们大致可以了解其对品牌和款式的偏好,以致可以判断他的收入状况、文化程度、民族宗教、审美倾向等等,服装的精神功能日益彰显。

从住房看,人们不再为了居者有其屋而担心,而通过个性化的装修,将工业化制造出来的建筑空间,变成自己温暖的家。从这一点来看,所谓家,就是你喜爱的人和物的集合。家与酒店客房最大的区别,不在于豪华和舒适的程度,而在于个性化的水平。酒店客房尽管设计合理、装修高档,但并不能代替业主对自己家庭的个性需求。进入一个家庭,我们很容易通过第一眼印象,了解这个家庭的基本精神气质。

从出行看,人们即使骑单车、坐公交,也不再仅仅是为了通勤,很多人在践行绿色交通的理念,也为自己的健康和城市的美好尽一份力。对于开车族来说,选择什么车,除了价格和购买力这个永远的砝码外,更多地在意这台车所表达的精神气质,也正为此,许多品牌汽车如奔驰、宝马、奥迪、兰博基尼等,都成了独特的文化符号,至于轿车、SUV、越野、跑车等,已成为个人气质的直接代言。

因此,新时代不仅仅是质量好,而且要求设计更加人性化、个性化。新时代是人人得到尊重,个性得到张扬的多样化包容性社会。

美好生活不是无条件的,是建立在一定的基础之上的。其第一个前提是全体人民的脱贫,其起点是小康。生活在贫困线以下,除非有极强的意志和修行,人们是很难觉得生活是美好的。要在2020年前完成精准扶贫的攻坚,同时加大对城市困难群体的帮扶,建立健全体制机制,不让一个困难群众返贫掉队。美好生活的第二个前提是各类基础设施,包括交通、通信设施和各类文化设施的完善。美好生活的第三个前提是社会的公平正义、自由和秩序。

美好生活是有意义的生活。人们的劳动和活动,不再是为了温饱而挣扎,而是在物质充足的情况下,从事喜欢的事情。从观光、度假到健身、读书和写作。劳动不再是苦役,而是一种人生态度和生活方式。马克思主义经典作家在一百多年前所构思的美好未来正在逐步变为现实。

四、供给侧:社会经济结构将出现重大转型

美好生活是社会主义共同理想最为直接的表达,也为我们实现又好又快的发展指明了方向。这也是企业和市场从未有过的商机。在这样的需求结构下,需求是可以被激活、被唤醒的,因而也是可以被制造出来的。关键在于企业是否创新,是否能够提供更美更好的产品。

费雪尔的三次产业划分理论曾经架构了物质经济时代的内在产业逻辑。第一产业即农业和采矿业,从自然界获得生产资料后,由第二产业即制造业对其进行生产加工,制造成工业品。第三产业则负责对这些所有的产品提供各类相关服务。在这样的逻辑下,农业是基础,工业是关键,服务业只是陪衬。在进入精神经济时代以后,三次产业的逻辑顺序将发生根本逆转。文化产业将被赋予新的更重大的使命。文化产业不仅仅是支柱性产业,而且应当成为核心产业,负责为全社会提供最为稀缺的生产要素:符号、故事、形象和创意。然后,才通过特许经营权的转让,将文化产业提供的精神内容注入传统产业,使生硬的物质产品有了生气、有了灵魂、有了个性,这才可能唤醒人们潜在的需求,形成新的现实的市场和交易。

在新时代的精神经济中,创意将成为第一原生推动力。对于传统的物质生产部门来说,设计与品牌,在技术的加持下,成为产品启动的第一道工序。从世界经济分工的地图上看,发达的工业国,逐步将消耗资源、劳动密集的制造业转向第三世界国家,而保留品牌、设计、研发和销售的重要部门,也正反映了创意在现代经济中的核心作用。对于新兴的产业如文化产业来说,创意更是一切项目的源头。有人说,创意是灵魂在跳舞。创意无疑是最接近人的灵魂的活动,也是提供精神产品的第一要素。

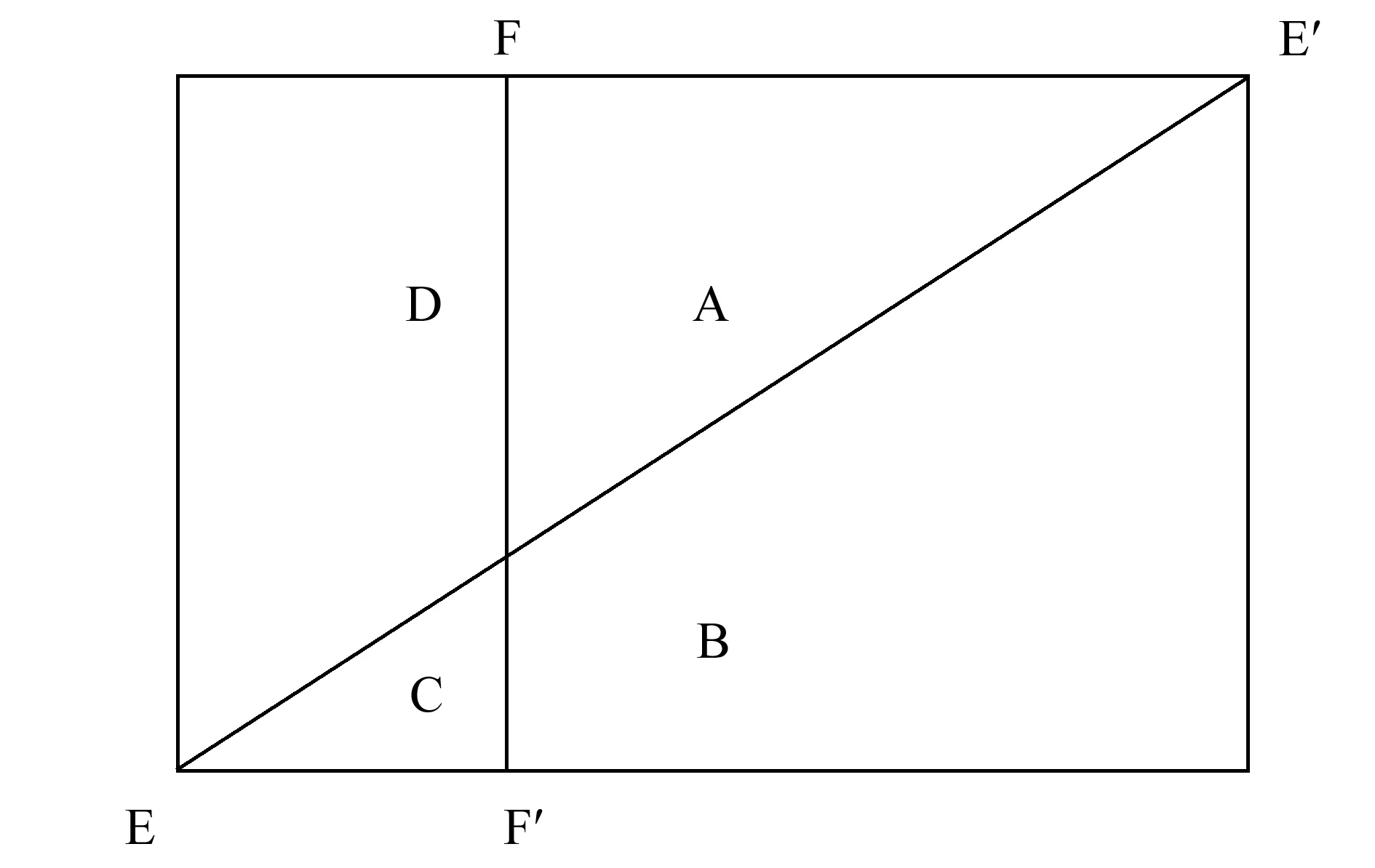

我们可以看一张图(图3),这也是我在30年前首次提出精神经济学时,常用的人类财富结构图(9)李向民、王晨《文化产业管理概论》,北京:清华大学出版社,2015年,第12页。。

图3 人类财富结构图

整个方框代表人类的全部社会产品。根据不同的方法对这个作为总体对象的产品进行划分,EE′线以上代表产品的精神内容(A、D),以下部分代表产品的物质形式、物质载体(B、C);FF′以左代表人们常说的文化产品或者精神产品,如影视、字画、图书等。精神经济学中将其称为是准精神产品(C+D)。FF′以右则代表人们通常所称的物质产品,如汽车、住房、家具等(A+B)。

准精神产品中的精神内容,我们将其称为纯精神产品(D),从本质上看,就是创意(包括形象、故事等),从法律上看,就是知识产权,或者叫作IP(Intellectual Property)。对纯精神产品进行物质复制,就是文化的产业化,也是形成准精神产品的过程。如出版社对作者的文稿出版付梓,电影公司再根据这个故事组织表演和拍摄,又可以形成影视产品。这一过程的本质,是使得创意在最小的物质载体中得以承载和传播。

将纯精神产品向传统物质制造业进行扩展,即D转化为A,也就是产业文化化的过程。也就是将文化创意加载到普通制造中,使之成为独特的个性化的产品。如同样的衣料、同样的加工程序,因为用了不同的品牌、不同的设计,可能最终销售价格差距达数百倍。当一个普通物质产品的非物质效益远远超过其物质载体的价值时,我们已经很难分出它是精神产品还是物质产品。大量的文创产品都属于这种情况。一件黑色的塑料雨衣,可能成本只有5元钱,但如果设计成电影《哈利·波特》中斗篷的样式,再加上一个独特的图案或者标语,便有了文艺的气质,成了文创产品,可以卖到30元以上。

产业的文化化过程,将成为新时代的第二次产业(10)李向民、王晨:《文化产业:变革中的文化》,北京:经济科学出版社,2005年。。这个过程中,由第一次产业所生产的创意(IP)将通过特许经营权的方式,加入制造业,也因此,制造业的产品才变得温暖而有趣。比如在儿童服装和文具上,印上米老鼠、唐老鸭的形象,使得原本普通的物件成为孩子欢乐的伙伴。正是得益于此,迪士尼公司的特许经营权收益早已超过动画影片的票房。

因此,新时代人们对美好生活的需要,实际上推动了经济的泛精神化。一方面文化产业将成为重要的支柱性产业,其增加值占GDP的比重将持续上升,另一方面,文化产业与其他产业的关联度也不断提高,传统物质消费部门提供的产品日益精神化。从北京的皇家粮仓,到上海的新天地、南京的老门东,再到景德镇的陶溪川、成都的宽窄巷子,即便是最传统的餐饮业,也因为环境的不同、氛围的不同,而显得那么别致。一些过去曾经或者即将废弃的老旧建筑,因为文创的注入,而重新焕发了生机。在这些老旧建筑中,人们可以聆听古老的故事、体验各种前尘往事,从中获得书本中无法读取的情调。

从这一点上看,文化创意将成为新时代第一产业,成为驱动产业。精神经济时代,生产要素资源迥异于过去,物质生产资料、资本和交通、通信等硬件约束逐步改善,智力、人才成为最重要的生产要素。

也正因为此,新一轮国际产业竞争,将是创新能力的竞争、人才的竞争。文化创意与技术创新将成为经济增长的两个驱动轮。与此同时,创新不足也将成为发展不平衡不充分的主要原因。一些创新能力强的企业和地区,将占据产业的高端,分得大部分利润,而创新能力相对较弱的地区和企业,将不得不从事较为传统的生产加工,获得较少的利润。2012年,美国加州大学和雪城大学的3位教授合作撰写了一份名为《捕捉苹果全球供应网络利润分析》的研究报告(11)捕捉苹果全球供应网路利润分析—百度文库 https://wenku.baidu.com/view/fee29a1b0722192e4436f637.html,其中针对iPhone手机利润分配的研究显示,2010年,苹果公司每卖出一台iPhone,就独占其中58.5%的利润;利润分配排在第二的是塑胶、金属等原物料供应国,占去了21.9%;作为屏幕、电子元件主要供应商的韩国,分得了iPhone利润的4.7%;其他利润分配依次是:未归类项目占去4.4%,非中国劳工占去3.5%,苹果公司以外的美国从业者获得2.4%,中国大陆劳工获得1.8%,欧洲获得1.8%,日本和中国台湾各获得0.5%。这充分反映了苹果公司在产业链中的主导地位。这种地位的根本在于其品牌、技术和创意,相比之下,其他地区即使建造再大厂房、投入再多劳动力,都无法在利益分配中望其项背。

文化的本质是创新,创新将成为时代的主题和最强音。灵魂逐渐取代身体,精神日益超脱物欲,灵魂安放之处,精神愉悦之所,越发成为经济绽放之源。也正因为此,十九大报告指出:“坚持中国特色社会主义文化发展道路,要激发全民族文化创新创造活力,建设社会主义文化强国。”(12)习近平:《决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》,第41页。精神经济时代的到来,不仅意味着我国经济发展的昂起加速,更是自鸦片战争以来170余年我国从落后挨打走向自信腾飞的一个新转折点,是中华民族全面复兴的重要里程碑。