重水辅助下游离内界膜填塞术治疗黄斑裂孔合并视网膜脱离的疗效分析*

(南昌大学第一附属医院 眼科,江西 南昌 330006)

黄斑裂孔(macular hole,MH)合并视网膜脱离(retinal detachment,RD)是一种严重损害患者视力且较难治愈的疾病。目前,标准术式为玻璃体切除术联合内界膜剥离术及硅油填充术,虽然裂孔闭合率有所提高,但仍有19%~39%MH 经标准玻切+内界膜剥除后,不能完全愈合[1],有可能与损害Müller细胞及视网膜功能有关。有报道称,在进行内界膜剥除术后的MH患者中发现视网膜神经纤维层的厚度减少[2],那么单纯的内界膜剥除是否过时?保留内界膜是否有意想不到的收获?而菲薄的内界膜该如何处理?术中内界膜的去留该如何选择?在如今术式不断创新的时代,这些问题值得探讨。本研究提倡保留游离内界膜以维护其微环境的稳定。但游离内界膜在术中、术后易移位,为防止其移位,笔者使用重水以压平、固定填塞的内界膜;同时可压平脱落的视网膜,使硅油或长效气体的作用得以更好地发挥。因此,本文旨在研究重水辅助下游离内界膜填塞术是否可以改善手术效果及愈后,现报道如下。

1 方法

1.1 一般资料

选取2015年1月—2016年12月南昌大学第一附属医院收治的42例(42只眼)资料完整MH合并RD 患者。其中,23例联合行重水辅助下游离内界膜填塞术(填塞组),19例联合行单纯内界膜剥离术(未填塞组)。填塞组男性9例,女性 14例;平均年龄(62.23±7.56)岁;平均MH(393± 106.5)μm;术前最佳矫正视力(56±11)。未填塞组男性7例,女12例;平均年龄(64.12±6.08)岁;平均MH(369±118)μm;术前最佳矫正视力(57±9)。纳入标准:经眼底检查和光相干断层扫描(optical coherence tomography,OCT)检查确诊为MH 且Gass分期为3 ~4期。排除标准:①有糖尿病视网膜病变、病理性近视合并脉络膜新生血管及黄斑出血等其他眼科疾病;②继发性、外伤性MH;③除黄斑区裂孔外有视网膜其他区域裂孔导致RD;④术后出现并发性白内障及其他影响视力等疾病。

1.2 方法

1.2.1 术前检查 所有患者手术前后行最佳矫正视力(best corrected visual acuity,BCVA)、眼压及眼底检查,采用OCT仪检查MH 直径及RD。

1.2.2 手术方法 所有患者签署手术知情同意书,手术均由同1位医生施行。手术采用25G plus 标准三切口微创玻璃体切割术,切除中轴部玻璃体后,行吲哚箐绿染色,约1 min 吸出。此时可清晰观察到淡绿色的内界膜,便于剥离(见图1)。首先用眼内镊在下方血管弓附近斜行撕开,形成一长1.5 ~2.5个视乳头直径(papilla diameter,PD)的口子,再沿着上方缓慢剥离内界膜直至越过MH区,待剥离的范围达到长2 ~3 PD,宽1.5 ~2.5 PD 时停止剥离,撕除内界膜(见图2)。此时填塞组将撕除的游离内界膜覆盖于黄斑孔周(见图3),缓慢注入重水以压平、固定填塞的内界膜和脱离的视网膜(见图4),且便于切除周边部玻璃体,气-液交换后行硅油填充。注意注入重水的角度和力量,应从黄斑颞侧缓慢注入重水,使重水平铺压住游离内界膜,并可将玻切头轻轻按压住游离内界膜防止其移位。未填塞组直接将剥除的内界膜吸出,而后注入重水,切除周边部玻璃体,气-液交换后注入硅油。最后撤出器械,切口自闭,手术完成。

1.2.3 术后检查 术后嘱患者俯卧位2周。术后检查最佳矫正视力,采用眼底照相、视网膜电流图(黄斑区)、光学相干断层扫描(黄斑区)及光学相干断层扫描血管成像(黄斑区)检查MH 闭合、视网膜复位及RD 复发情况等。最佳矫正视力采取ETDRS 视力表检查,随访时间为术后3和6个月。

图1 吸出吲哚箐绿后可清晰观察到淡绿色的内界膜,便于剥离

图2 沿上方剥离內界膜越过裂孔区撕除内界膜

图3 将撕除的游离内界膜覆盖于黄斑孔周

1.3 统计学方法

数据分析采用SPSS 23.0统计软件。计量资料以均数±标准差(±s)表示,比较用重复测量设计的方差分析;计数资料以率(%)表示,比较用χ2检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组BCVA 比较

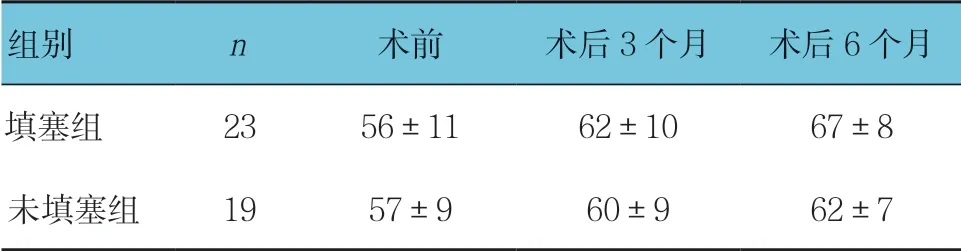

两组术前,以及术后3和6个月BCVA 比较,采用重复测量设计的方差分析,结果:①不同时间点的BCVA 有差异(F=41.082,P=0.000);②两组BCVA无差异(F=0.428,P=0.655);③两组术后BCVA 变化趋势有差别(F=4.663,P=0.037)。两组BCVA 较术前提高。见表1。

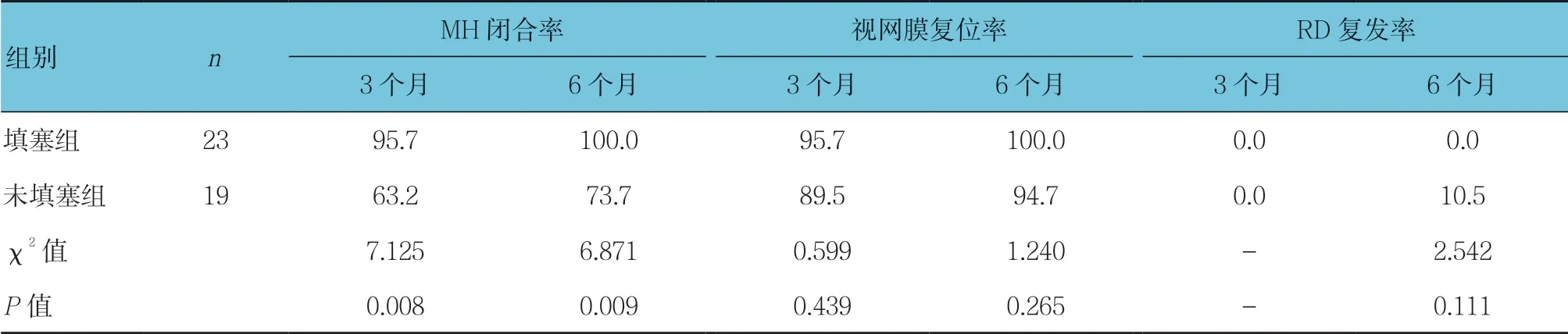

2.2 两组术后3和6个月时MH 闭合率、视网膜复位率及RD 复发率比较

填塞组与未填塞组术后3个月MH 闭合率分别为95.7%和63.2%,经χ2检验,差异有统计学意义(χ2=7.125,P=0.008),填塞组高于未填塞组。两组术后6个月MH 闭合率比较,经χ2检验,差异有统计学意义(χ2=6.871,P=0.009),填塞组高于未填塞组。见表2。

两组术后3和6个月视网膜复位率、RD 复发率比较,经χ2检验,差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表1 两组各时间点BCVA 比较(±s)

表1 两组各时间点BCVA 比较(±s)

组别 n 术前 术后3个月术后6个月填塞组 23 56±11 62±10 67±8未填塞组 19 57±9 60±9 62±7

表2 两组术后3和6个月时MH 闭合率、视网膜复位率及RD 复发率比较 %

3 讨论

本研究结果表明,两组术后3和6个月时BCVA较术前提高,其MH闭合及视网膜复位率高于未填塞组,而RD 复发率低于未填塞组,可见该术式效果优于传统方法。两组MH 闭合率比较有差异,但由于样本量较少,两组术后BCVA 比较、视网膜复位率及RD 复发率比较无差异。

MH合并RD的手术方法,从后巩膜扣带术到玻璃体切割术再到内界膜剥除术,其治愈率逐渐提高[3]。有文献报道,内界膜可产生一种作用力,呈切线方向,故而可促进MH的发生、发展[4]。因此可通过剥除内界膜以解决这种作用力,促进MH的愈合;同时,剥除内界膜造成的损伤可引起Müller细胞的增殖,增殖的细胞向裂孔处移行,进而覆盖裂孔,对裂孔的闭合起一定推动作用。但是研究发现,内界膜作为基底膜,不仅可产生Müller细胞而且可作为Müller细胞的支架供其增殖[5]。且ZHANG 等[6]在研究探讨神经生长因子(nerve growth factor,NGF)、内限膜(inner limiting membrane,ILM)及NGF+ILM 对Müller细胞的促增殖、促转分化作用及其作用机制时发现,ILM促进Müller细胞进入细胞周期,促进细胞增殖。因此ILM 并不是普通的一层膜,被认为是MH 愈合最好的自体材料,且最大程度上维持黄斑区的微环境。这也引起学者对于内界膜是否应该完全剥除的争议。传统手术方法即单纯内界膜剥离虽然去除内界膜对黄斑区的牵引力,但是同时亦去除裂孔愈合的材料,因此裂孔愈合较难,且撕除内界膜后黄斑区微环境受损,黄斑区细胞的增殖与代谢也受到一定影响,继而影响裂孔愈合。而合并RD 更使手术复杂化,脱离的视网膜不仅增加内界膜剥离的难度,亦影响裂孔愈合效果。HUSSAIN 等[7]的研究亦证明,由于部分MH患者内界膜紧密附着于视网膜感觉神经层,单纯行内界膜剥除术可能造成难以预料的视网膜内层损伤,从而影响该区视网膜功能及MH 愈合。而VIEREGGE 等[8]经过长期随访研究发现,MH患者行保留内界膜术后,黄斑椭圆体区缺失部分缩小,术后最佳矫正视力亦有所提高。因此,以适当的方法保留内界膜或可取得事半功倍的效果。

为解决传统方法存在的一些弊端,近年来不断改良,出现多种改良术式,如内界膜翻转、内界膜瓣覆盖、带蒂内界膜覆盖及内界膜倒置等。CASINI 等[9]探讨应用倒置ILM 皮瓣修复特发性大Ⅳ期MH的手术操作步骤时,一组采用经典的ILM 翻转皮瓣技术,另一组采用改良的手术方法:ILM 剥离后,不需要额外的皮瓣操作。由于气-液交换时的气压作用,黄斑孔被倒置ILM 皮瓣覆盖,结果发现两组MH 闭合率高,视力改善,显示改良的倒置ILM 技术无缺陷[10]。TAYYAB等[11]在研究倒置内界膜在特发性大MH 中的应用效果时发现,12例患者中11例裂孔闭合。另外一项使用甲苯胺蓝(TB)给ILM 染色,联合倒置ILM 皮瓣术治疗特发性MH的研究表明,改良的PFCL 下TB染色技术用于特发性MH 合并逆行ILM 皮瓣安全有效。但目前仍存在术中出现内界膜移位或皱褶等风险。为消除这些风险,笔者在此基础上再次进行改良,即使用重水辅助游离内界膜填塞,使两者相辅相成。

本手术方法较传统方法具备2处创新点:其一,将内界膜剥除后再填塞回裂孔处,即可解决切线力的牵拉,又可保留内界膜以作为MH 修复的支架,尽量减少对视网膜超微结构的改变,保持该区微环境的稳定,有利于MH 愈合;其二,借用重水的特殊物理性质,可压平填塞的内界膜,避免游离内界膜在手术过程中移位,并防止其在裂孔处堆积,使MH 解剖结构复位趋于正常。同时,在术中应用可平复脱离的视网膜,便于周边部玻璃体切除,避免脱离的视网膜对手术过程的干扰且减少医源性视网膜损伤的风险[12]。

近年来游离内界膜治疗MH 受到患者的青睐,如LEISSER 等[13]的实验发现,15例MH患者中,3例实施带蒂内界膜瓣覆盖患者2例裂孔愈合,3例实施游离内界膜填塞患者裂孔全部愈合,可见游离内界膜填塞治疗MH 疗效佳;另外9例患者实施内界膜剥离联合内界膜瓣覆盖,7例成功,2例因术中剥离的内界膜消失而改为带蒂内界膜瓣覆盖,可见单纯游离内界膜具有移位的风险,故而需固定游离内界膜。CHEN 等[14]也认为,单纯游离内界膜覆盖于裂孔处时易移位,故研究双层游离内界膜覆盖以固定内层内界膜防止其移位,结果表明9例MH 合并RD患者实施该手术后无一例发生内界膜移位,且裂孔全部愈合,可见内界膜固定后手术效果可大大提高。然而对于部分内界膜菲薄的患者该术式较难施行,因内界膜过于菲薄时难以剥除,若强行进行,不仅难以撕除干净,而且易损伤视网膜,所以双层内界膜覆盖难以广泛使用。本研究中,笔者使用重水以辅助游离内界膜填塞,既可压平、固定填塞的内界膜,又可解决该问题,且使用重水较双层内界膜更稳定。

综上所述,重水辅助下玻璃体切除联合游离内界膜填塞术安全有效。与传统玻璃体切除联合单纯内界膜剥除术相比,更能有效地促进裂孔愈合,且视网膜内部结构损伤更小。但是否所有的MH都可行游离内界膜填塞术,以及该术式对于合并RD的复位及复发的具体效果尚需进一步的研究。由于本研究样本量较少,所以仍需要大样本的研究及长期随访来证实其确切的有效性及安全性。