电影作品的审美召唤系统述描

摘 要:电影作品不是一个简单的线性构成物,而是应当被看成是一种具有复杂结构和参数的多级表意生成系统,与此同时,这个系统几乎所有的要素还要发挥对观看者的审美召唤功能。在这个意义上,电影作品绝不是一个单纯的表意系统,而是一个表意和召唤相互重叠和纠缠在一起的错综复杂的系统。电影作品,无论是作为一种现代艺术形式,还是作为一种现代化传播媒介,无论是从艺术学的角度来看,还是从美学的角度来看,都是一种可接受性传达(Acceptability Communication)的表意系统。在这里,可接受性和传达是互为前提条件的。也就是说,不具有可接受性的传达不能成其为一种传达。

关键词:表意;召唤;可接受性;原发修辞学成分

中图分类号:J901

文献标识码:A

文章编号:1671-444X(2020)01-0029-08

国际DOI编码:10.15958/j.cnki.gdxbysb.2020.01.005

Abstract:A film is not a simple linear product; instead, it should be viewed as a multi-level generation system of ideograph. Meanwhile, nearly all the elements in this system should evoke the viewers aesthetic functions. In this sense, a film is certainly not a mere ideographic system but an elaborate system interweaving with ideograph and evocation. Films, therefore, are an ideographic system of the acceptability communication whether viewed as a modern artistic form, or a modern communication medium or whether it is from the perspective of arts or aesthetics in which the acceptability and communication are prerequisites for each other. In other words, the communication without acceptability cannot be regarded as one acceptability.

Key words:ideograph; evocation; acceptability; primary rhetoric element

从符号学的观点来看,电影作品是一个有着复杂的层次、结构和单元的表意系统。这样一种认知,完全得益于运用结构主义语言学的方法论提出的关于电影作品表意系统的可参照性模型。尽管语言学方法运用于电影的研究受到了米特里和德勒兹等人的严厉批判,米特里直接宣布电影符号学走进了死胡同,德勒兹更是耸人听闻地说,“将语言学运用于电影的尝试是灾难性的”,“参照语言学模式是一条歧路,最好放弃”,[1]批判的锋芒来势汹汹,言之凿凿。但是,只要我们肯于认真思考就会发现,这些批判在學理上并不影响我们了解电影符号学思路的合理性和有效性。

在德勒兹看来,电影和语言是两种全然不同的东西,语言在形式上的编码规则已经被成功地破解了(其标志是字典和词典的存在对于任何表达来说都是完全够用的),而电影在形式上的编码规则却尚未被成功地破解,电影是一种参数多样和级数发散的过于复杂的东西,两者绝对不是一个量级的。因此,无论是用语言学的方法还是用精神分析的方法(精神分析实际上是一种话语技术)都研究不了电影。要对电影进行有效的研究,必须经由哲学家提出创造性的且是专门针对电影的概念而不是从其他学科借用过来的概念进行研究才有希望。于是他在他的著作《影像1:运动影像》(1983)和《影像2:时间影像》(1985)中对他提出的两个核心概念“运动影像”和“时间影像”进行了阐述,他试图告诉人们,进行电影研究的两个核心技术就是画面的自动运动和画面的自动时间化。但是,最大麻烦在于,人们从他的阐述中看不到任何可运用的前景,甚至还不如从电影符号学方法当中看到的前景。法国哲学家朗西埃2001年出版了《电影寓言》一书,书中对德勒兹提出的运动影像和时间影像这两个核心概念提出了质疑,发出了挑战。事实上指出了德勒兹的电影分类学概念是不成立的,因此也是无法实际运用的。[2]

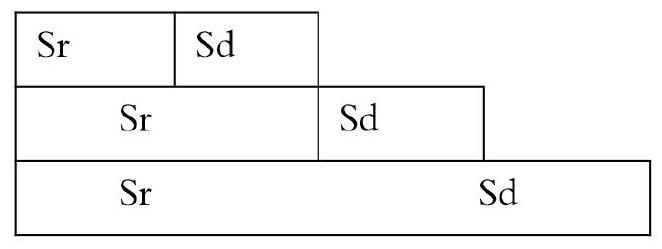

罗兰·巴特从20世纪50年代中期就开始尝试从神话学角度入手,运用结构主义语言学的方法来建构艺术作品的表意系统,他认为,这个系统由两类单元,即能指和所指,还有两个层次,即直接意指和含蓄意指构成的,由此形成了由语言和神话两个系统叠加在一起的系统,他的图示是:[3]

到了20世纪80年代,美国学者达德利·安德鲁在《电影理论概念》(1983)一书中曾用高度赞美的口吻提到过这个图示:“罗兰·巴特根据叶尔姆斯列夫的著作,在一个辉煌的公式里把内涵的规律理出头绪,表解如下:”[4]

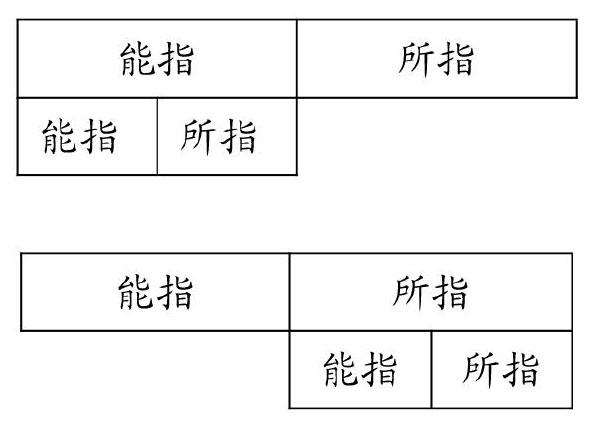

我们看到,达德利·安德鲁的图示与罗兰·巴特的图示还是有一点儿区别的。而且,罗兰·巴特曾在他的《符号学原理》(1964)中把他的想法表述得更清晰了,他把建构起来的系统称之为“中断的系统”,并用两个不同的图示来表示这个系统所包含的复杂表意关系:[5]

更重要的是,他还把这两个图示合成了一个图示:

现在,我们可能会了解到,罗兰·巴特一直在探索着作为符号学事实的包括电影作品在内的艺术作品的完整的表意系统的建构。我们还可以对他的图示进行一点调整,请见如下图示:

在这个图示中,就能看出是包含着两类功能性单元和三个而不是两个逐级生成的层面。两类功能性的单元是指:能指和所指。功能性的意思是,依据功能来定位。也就是说,能指不一定总是能指,所指也不一定总是所指:前一层面的所指可以成为后一层面的能指,三个逐级生成的层面是:

第一层:知觉(能指)→故事(所指)

第二层:故事(能指)→思想(所指)

第三层:思想(能指)→特征(所指)

当然,罗兰·巴特说的时候是两个层次,但实际上特别是从图示上来看是三个层次,麦茨在运用罗兰·巴特的思路研究电影作品时是按照两个层次来运用的。[6]在《电影美学分析原理》(1993)一书中,在罗兰·巴特和麦茨的两个层次,即直接意指和含蓄意指的基础之上,又增加了一个层面,即韵味意指的层面,并把这个层面的研究称之为第三符号学。[7]32,185《现代电影美学体系》(2006)一书又提出,电影作品不是一种简单的线性构成物,而是一种具有复杂的结构、层次和单元的表意生成系统,并且给出了如下的图示:

在这个图示里,可以明显地见出两个类别、三个层次、四个单元,而且,这一切都是由电影作品的四个单元,即知觉、故事、思想和特征,再一起由两类单元,即能指和所指,按照层次依次叠加而构成的。在这里,知觉单元只是作为能指,特征单元只是作为所指。故事单元和思想单元则既可以作为所指,又可以作为能指。但是,这个图示仍然是有缺陷的,因为知觉单元不仅传达故事,而且表现思想和特征;故事单元不仅表现思想,而且表现特征;再加上思想表现特征。也就是说,这四个单元之间的表意关系不是线性的,而是非线性的。总之,在电影作品的两个类别、三个层次、四个单元的表意生成结构中形成了六条表意线索:

知觉→①故事②思想③特征

故事→④思想⑤特征

思想→⑥特征

三层图示的不足之处,是由于层次的中断及叠加,使得实际的表意关系不能全部表示出来。因此,还可以把罗兰·巴特的两层次的和三层次的图示结合起来,以弥补其各自的不足,请见以下图示:

这个图示的不足是看不到层次了,但是它的优越性在于,它能够完整地体现罗兰·巴特对表意关系的分析,[5]而且,突出了媒介单元和表意线索。特别是,还可以直观到,从表意的角度来看,知觉单元(一层能指)的负载最重,其次是故事单元(二层能指),思想单元(三层能指)最轻,但是可能难度最重,因为思想特征最抽象,最难把握。[8]

在电影作品中,各个表意的单元、层面和线索,通过复杂的联系作用,交织构成作品的结构网络,在观众的感受和理解中,从知觉单元开始,依次形成整部影片的故事、思想和特征。但是,这些单元在创作者创作的谋划和想象当中,按照弗洛伊德在《梦的释义》中提出的梦的工作原理,是一种梦思想对梦内容的多重决定或充分决定的关系,为了更形象地说明这种关系,在《电影美学分析原理》一书中,曾提出过一个图示:[7]53

现在,我们可以把梦思想和梦内容的若干点转换成电影作品的知觉、故事、思想和特征四个单元,而且每个单元自身都要有两个方面的考虑,这样一来,就有了下面(四元八面)的充分决定图示:

这里区分出来的知觉、故事、思想和特征四个单元的每一个单元在创作的过程当中,只要创作者有了这种自觉性,他或她都必须综合考虑两个方面的功能,即艺术表达功能和审美召唤功能。事实上,很多优秀的电影创作者特别是那些其作品获得巨大成功的电影创造者都具有这方面的高度自觉性。伊朗导演阿巴斯·基阿鲁斯达米曾这样说过:“什么是你能给予观众的最少信息,但仍能确保他们知道电影里发生了什么?什么可以被忽略,你可以刪去什么,而仍然顺利地从头到尾指引观众。”[9]看来,阿巴斯在说两件事情,一件事情是,你想让观众知道什么,另一件事情是,你还要确保观众一直有兴趣来知道你想让观众知道的。第一件事情属于艺术,第二件事情属于美学。至于创作者究竟可能如何考虑安排如上图所表示的错综复杂的关系,很可能是创作者本人也不并是十分清楚的。

也就是说,虽然电影作品不是一个简单的线性构成物,而是应当被看成是一种具有复杂结构和参数的多级表意生成系统,但是与此同时,这个系统的几乎所有要素还要发挥对观看者的审美召唤功能。在这个意义上,电影作品绝不是一个单纯的表意系统,而是一个表意和召唤相互重叠和纠缠在一起的错综复杂的系统。[10]当然,麦茨本人也许更愿意把这两个系统称之为表达和表达活动,也就是说,“表达”是艺术表达系统,“表达活动”是审美召唤系统。尽管从表面上看起来这只是一个系统,但是,其实是一个包含了两个系统的系统。麦茨在《想象的能指》的一开始就说明,他的书是侧重于研究“表达活动”的,[11]1看来他还不太清楚,其实,这正是电影美学所要研究的。《想象的能指》一书的目的就是阐释电影美学分析原理,但是他自己倒宁可把这种研究称之为运用“电影能指的精神分析构成”这个惯用语,来研究运用于电影创作实践中的“人类学修辞手段”,进而“开始建构一种构成电影本文织物的‘原发修辞学成分的连贯性话语”。[11]122-123对于很多人来说,要较好地理解“人类学修辞手段”,可能是有难度的。但是,这里我们不妨通过我们经常说起的《周易系辞传·文言》中的一句话来给出某种解释,这句话就是:“君子进德修业。忠信,所以进德也;修辞立其诚,所以居业也。”对于这段文字,历来在解释上都不够圆通。其实,这里讲的是做好君子的两件事情,一个是进德,一个是修业,进德是内功,要积累自己真正可靠的知识,修业是外功,要修炼把自己真正可靠的知识成功地传达的本领。我们可以设想一下,这个人就是一位老师,作为老师首先自己要有真正可靠的知识,其次还要让学生乐于接受你自己掌握的真正可靠的知识。如果你能够做到这两点而不是一点,你就可以用当老师来安身立命了。麦茨在论及“电影剧本的精神分析”时还指出,电影文本的一个最重要的特点就是,“引出表意活动或更确切些说,是通向表意活动(我甚至说征募表意活动)。”[11]26这里我们还要特别提到的是,罗兰·巴特和吉尔·德勒兹(1925-1995)都是对于作品的这种功能有着深刻理解和精准把握意识的学者。在罗兰·巴特看来,“本文就意味着是织物”,就像是蜘蛛吐丝结成的具有捕获功能的网一样。[12]229-230而且,他对文本的复杂构成更是有着非常透彻认知的:“一个文本不是由神学角度上讲可以抽出单一意思(它是作者与上帝之间的‘讯息)的一行字组成的,而是由一个多维空间组成的,在这个空间中,多种写作相互结合,相互争执,但是没有一种是原始写作:本文是由各种引证组成的编织物,它们来自文化的成千上万个源点。”[12]305他在谈到电影视听语言的时候甚至这样说,“电影的画面(包括声音),到底是什么?一个诱饵(leurre)而已。我们必须在分析的意义上理解这个词。我被影像包围着,就像被置于建立想象域(Imaginaire)的著名的双重关系中。影像在那里,在我面前,为我准备的:聚合的(其能指和所指融为一体),类似的,完整的,意味深长的。这是一个完美的诱饵:我向她猛冲过去就像动物冲向我们递给它的布头一样。”见https://mp.weixin.qq.com/s/IDT-rDrLoQutcxBrSEitlg。在一次有罗兰·巴特、吉尔·德勒兹和吉尔·热奈特以及观众参加的学术讨论中,针对一位观众提出的一个“叙述者是否有一个方法?”的问题,德勒兹是这样回答的:“我想叙述者是有方法的,但他一开始不知道,在跟随了不同的旋律之后,在经历了不同的场合之后,开始了解了这个方法,在字面上,这个方法就是蜘蛛策略。”在德勒兹的理解中,一系列的“内容的碎片,即方法的碎片”的“点点滴滴和碎片”建构成为一部作品的过程,就仿佛蜘蛛结网的过程,网被织就之后便立即隐而不现,除非苍蝇落到其上。也就是说,作品中似乎隐藏着一个天然的信号捕获系统。见https://mp.weixin.qq.com/s/hDCWzcTwnw99pu1iJAJM_A。现在我们已经了解到,修辞就是表达的保障手段或者保障体系。经常看到有人说,某导演的作品是有诚意的,有情怀的,但是人们往往容易忽略的是,这种诚意和情怀的表达,是需要有一个保障体系进行卓有成效的工作才行的。这样一来,麦茨所说的“构成电影本文织物的‘原发修辞学成分”的较大单元就比较清晰地呈现在我们的面前,这就是一体两面的构成整个电影作品表意系统的知觉(1,2)、故事(1,2)、思想(1,2)和特征(1,2)四个单元。当然,这些单元本身还有更为复杂的构成和更小的单元。对于这些单元,至少在目前,我们还开列不出它们的比较令人满意的完整程度的清单。但是我们知道,这绝不影响电影创作者在创作之前就开列出大致的创作块茎的单元清单。目前我们只能大致地指出,知觉单元包含影像构成和声音构成。影像构成包含人物造型、图文造型、环境造型和表现造型。这里仅举一例,例如,从表现造型的角度来看,胡波导演的影片《大象席地而坐》(2018)就是一部有着独特镜语体系的作品。这是一种以似乎具有某种神经质特征的“近特”镜头为主体的镜语体系,主要特点是严格地保持并框定了观众的视野,使得观众在观看时能够明显地感觉到这种框定的局促性和生活本身的枯燥性,加之永远是昏暗的不清晰的画面以及几乎是永远存在的或强或弱的生活的噪音,却出乎意料地产生了想了解更多的渴望的强制性。

声音构成包含话语、音乐和音响。故事单元目前只能指出包含讲述方式和被讲述形构。讲述方式包含话语组织型、意识结构型和发生呈现型。而被讲述的形构,则只能包含目前能够被指认出来的各种原型母题、情境母题和文化母题。尽管如此,事实上,对于这些基本的单元以及更小的一些被指认出来的单元,无论是在电影的主创当中,还是在研究者当中,都是有着很多基本的认同和默契的。我们看到,《福柯看电影》(2017)一书的译者谢强就说过,“在美国,电影导演的信条是:故事,故事,还是故事?如果法国导演也有信条的话,那可能是问题,问题,还是问题。”[13]我们或许可以说,如果张艺谋导演有信条的话,就应该是知觉,知觉,还是知觉。这几乎是张艺谋导演创作构思考虑的第一原则。或许正是由于这一原因,张艺谋成了中国电影导演中唯一一位饰演了他导演的影片女主人公的演员大都被称之为谋女郎的导演。香港著名电影美术及造型师朴若木在2018年金马电影大师课上做过一次题目为“最初我想拍好一个故事,如今我想拍出一种思想”的讲座,也很能说明问题。https://mp.weixin.qq.com/s/XO12wSX6KbFpmymQtv1fzQ。当然,只有极少数的一些导演,他们进行创作的信条是,特征、特征、还是特征。

接下来“构成电影本文织物的‘原发修辞学成分”究竟是如何编织成为连贯的流畅的具有双重功能的电影本文织物,这一涉及电影创作过程本身复杂而又充满神秘性的问题就成为一个更为重要和难度更大的问题了。如果这个问题目前还不能解决到令人满意的程度,在电影作品表意系统当中存在建构审美召唤系统的可能性已经不存在问题了。这个问题还有更深入研究的可能性和必要性。为了解决这个问题,本文作者在《现代电影美学体系》一书中提出了四条规律或规则来进行一定的解释。当然,可能还有其它一些规律或规则有待于发现。经验完全可以证明这些规则不但是非常基本的,而且是非常有效的。这里需要辨析一下的是,米特里在《电影美学与心理学》一书的结尾之处得出的反对美学研究提出任何规则的信条是不可取的,尽管他打着离经叛道反对艺术束缚的幌子。[14]其道理也是非常简单的,一个人买回家中一把锤子,只是意味着他/她要在适合用这把锤子的时候使用它,而绝不意味着他/她要在任何场合下都使用它。下面是对四条规律的浓缩性概括,这些规律有着广泛的适用性,在电影创作中是有效的。

关联(转换)律(the law of penetration):對象的形式与样态,由于与值得关注的事物相关联而成为值得关注的“有意味的形式”,使人感到亲切或者疏远,是关联引发了转换,产生了某种“亲和力”或“拒斥力”。引起关联的基础是人对事物的关注,没有这种关注,任何关联都不可能产生。人对事物的关注主要有三个方面:性、道德和价值。引起关联的方式有两个方面:相似和接近。

穿透(结构)律(the law of penetration):对象的形式与样态,由于其内在结构与人的生命结构的对应能以最直接的方式撞击人的身心,从而具有感染力而感人的规律。效果是一种像是“被击中了”的一种穿透性感觉,有点儿像古希腊神话中的爱神丘比特的箭一样。在爱森斯坦坦看来,在电影创作中运用黄金分割率可以起到异乎寻常的作用。

权重(综合)律(the law of weights):对象的形式与样态,由于其构成元素的权重综合性而具有感人力量的。每一种构成元素的重要性是不同的,但又是共同起作用的。即他通过多维度及其量化的权重综合评估来表明其重要程度,似乎在审美感受中存在一个“计算”过程。

全息(有机)律(the holographic law):对象的形式与样态,由于局部和整体关系的某种一致性而产生了一种整体感。这是一条确保作品同等程度创造性和质量均匀度的规律。例如通过局部是整体的缩影从而保证整体的有机性。数学家本华·曼德勃罗(Benoit B. Mandelbrot)把部分与整体以某种方式相似的形体称为分形(fractal),并于1975年创立了分形几何学(Fractal Geometry)。这一理论在文学名著的分析上也有尝试性运用。在一些电影作品中,特定的局部,特别是开头或结尾,以某种浓缩方式映射或概括整体,从而增加整部作品有机性。中医发现,全息性是生命个体突出特点之一。 如人的足、手、耳等都以某种方式浓缩式映射人的整体。中国《诗经》赋、比、兴三法中的“兴”法,作为开头的诗句和后面诗句的关系,就是全息性的关系。中国清代画家石涛提出的“一画”论,历来被认为玄奥难解,莫可端倪,其实就是全息律或分形理论。

本文作者在一篇会议论文当中指出了吴京导演的影片《战狼2》(2017)的片头和开头的处理堪称综合运用审美关联律和权重律的审美极致原则的杰出范例:“影片一开场,片名还没出现的片头部分上来就是令人惊骇不已的海水下六分钟的只身智勇斗海盗打斗场面戏。仅仅一个片头,就使得吴京扮演的冷锋这个角色的孤胆传奇英雄的形象让人感到呼之欲出了。接下来,影片开头的表现送烈士遗骨和抗强拆的第一场戏,更是令人感动不已,一下子就把冷锋这个人物定格在正义的化身并且具有几乎不可抗拒的执行力的高度上了。影片正文开始之前的这两场戏,可谓重拳出击,堪称审美关联律和审美权重律的审美极致原则的拿手好戏。”见《走向新时代:改革开放40年与中国电影》一书第176页《中国电影工业美学及中国电影美学升级之美学辨析》一文,中国电影出版社2018年出版。

《天注定》(2013,A Touch Of Sin)是一部由贾樟柯自编自导的影片。影片故事围绕着四个普通人物各自不同的走向犯罪或自杀事件逐次展开,有着明显地让人们从中去感受这些故事同国内近年来具有极高关注度的突发事件的关联性的用意。影片的片头片段处理更是恰到好处地综合性地运用了关联律和全息律。这一片段是从片中王宝强的故事取材,表现王宝强开摩托回家的路上,遇见了三个手持利斧的劫匪。就在观众为王宝强担忧的时候,王宝强沉稳地把手伸进胸部的衣服里,观众可能以为他在掏钱,但掏出来的却是手枪,随即迅速将三人击毙,然后扬长而去。这一段具有强烈的令人震惊和发人深省的效果。看完这部影片之后,我们才可能感到,影片片头产生的由震惊引发的思考的必要性。

在网上能够看到一段视频,在冯小刚作为主持人与影片《芳华》(2017)的男主演黄轩相互调侃的现场,冯小刚说:“是不是拍完了《芳华》,离开了我们《芳华》的这些这么漂亮的姑娘,是不是抑郁了?”黄轩的回答是:“我拍每一部戏之前都会焦虑,然后离开每一部戏之后都会失落,但这部戏尤其失落,因为本想着这么多漂亮的女孩,怎么也能找到一个女朋友,谁知道戏都拍完了也没有一个人跟我走!”冯小刚马上接着说:“你等着,下一部戏我拍《八女投江》,还找你当男主角!”这段视频,特别是冯小刚随口说出的“八女投江”,再加上我们能够了解到的其他一些有关情况,例如,片中的六位女主角,是冯小刚专门从五百多名女孩当中精心挑选出来的,可以帮助我们从“知识考古学”的角度来推想冯小刚的被称之为用情最深的影片《芳华》的创作动因和思路的走向,也可以说,就是麦茨所说的“原发修辞学成分”。我们清楚地知道,冯小刚作为中国的一位最有票房感召力的电影导演同陈凯歌导演一样,都是相信只有让自己先感动然后才可能让观众感动的观念的那种电影导演。我们还了解到,影片中的六位女主角和一位男主角的人设和故事创意绝不是向壁虚构的而是有其确切来源的,它的来源就是苏联的影片《这里黎明静悄悄》(1972)。这是一部曾经感动过成千上万的苏联观众和中国观众的影片。43年之后的2015年这部影片又在俄罗斯拍出了第二版。这部影片讲述的是苏联卫国战争期间五位年轻的女战士和一位领导他们的年轻准尉之间战斗情谊的故事。据说,在冯小刚的最初的想法中,五位女战士都是要英勇牺牲的,可能是由于严歌苓的加盟改变了原先预设的故事进程。当然冯小刚笑谈中的“八女投江”除了让我们想到凌子风、翟强根据“八女投江”的事迹改编拍摄的故事片《中华儿女》(1949)和杨光远导演的影片《八女投江》(1987)之外,还帮助我们去联想严歌苓的小说《金陵十三钗》和张艺谋据此改编并拍摄的同名影片,甚至联想得更多,比如谢晋导演的影片《女篮五号》(1957)、《女足九号》(2000)和王家乙导演的影片《五朵金花》(1959)等等以及其中贯穿的审美诉求。

总之,我们仍需确认,电影作品,无论是作为一种现代艺术形式,还是作为一种现代化传播媒介,无论是从艺术学的角度来看,还是从美学的角度来看,都是一种可接受性传达(Acceptability Communication)表意系统,或者如法国学者朗西埃所说是一种可感性传达(Communication of the Sensible)表意系统。在这里可接受性和传达是互为前提条件的。不具有可接受性的传达不能成其为一种传达。这样一种认知既要感谢结构主义语言学和精神分析学的思路,也要感谢两千年来美学研究的持续性推进。两千多年前柏拉图就提出了美是什么的问题,提出了美本身、美的本质和美的理念是什么的问题。他充分认识到这个问题对于人类的特别重要性、极端复杂性和理解它的特殊难度。后来美学的缔造者鲍姆嘉通给美下了一个“美是完善”的定义。再后来黑格尔给美下了一个“美是理念的感性显现”的定义,鲍姆加通的定义还是不能令人满意,黑格尔的定义像柏拉图的发问一样,都给人们留下了一个疑问,那就是使美成为美的那个理念究竟是什么的问题。长期以来美学家们都忽略了这个关于美的千年之问。由于对这个问题看不到解决的前景,维特根斯坦试图抹杀这个问题的存在。大概是在20世纪和21世纪之交,朗西埃所提出的可感性分配概念,可以看成是对柏拉图提出的美的理念问题的一个当代回应。随后,本文作者提出,审美是一个有交互性的通訊过程:美的人或物用自身的感性显现向个体发出了审美召唤,个体通过假设被安装在人体内部的审美评估系统做出审美响应,就像人体内的免疫系统对病毒攻击做出响应一样。还要假设人体内有审美基因,就像科学家已经发现了人有语言基因一样。还要假设人体内可能有审美细胞,就像科学家发现人体内有定位细胞一样。人对审美召唤做出响应,这种响应的实质是对审美对象做出可接受性评估。这里需要说明的一点是,审美召唤这个概念得益于德国学者伊瑟尔提出来的“本文的召唤结构”。1969年伊瑟尔在德国的康斯坦茨大学发表了题为《本文的召唤结构》的演讲,引起了极大的反响,1970年和1971年,该演讲的内容分别以德文和英文出版。

参考文献:

[1] 吉尔·德勒兹.哲学与权力的谈判——德勒兹访谈录[M].北京:商务印书馆,2000:62.

[2] 让-菲利普·德兰蒂.朗西埃:关键概念[M].李三达,译.重庆:重庆大学出版社,2018: 224-226.

[3] 罗兰·巴特.神话修辞术[M].屠友祥,译.上海:上海人民出版社,2016:175.

[4] 达德利·安德鲁.电影理论概念[M].郝大铮,陈梅,等译.上海:上海译文出版社,1990:89.

[5] 罗兰·巴特.符号学原理[M].李幼蒸,译.北京:三联书店,1988:170.

[6] 克里斯丁·麦茨等.电影与方法:符号学文选[M].李幼蒸,译:北京:三联书店,2002.

[7] 王志敏.电影美学分析原理[M].北京:中国电影出版社,1993:32,185.

[8] 王志敏.现代电影美学体系[M].北京:北京大学出版社,2006:141-143.

[9] 阿巴斯·基阿鲁斯达米.樱桃的滋味:阿巴斯谈电影[M].北京:中信出版集团,2017:218.

[10] 王志敏.现实关爱、青春记忆和历史选玄想,中国电影的美学呼唤[J].电影新作,2017(06):6.

[11] 克里斯蒂安·麦茨.想象的能指:精神分析与电影[M].王志敏,译.北京:中国广播电视出版社,2006.

[12] 罗兰巴特.罗兰巴特随笔选[M].怀宇,译:天津:百花文艺出版社,1995:229-230.

[13] 帕特里·斯马尼利耶,道尔·扎班扬.福柯看电影[M].谢强,译.上海:华东师范大学出版社,2017:4.

[14] 让-米特里.电影美学与心理学[M].崔君衍,译.南京:江苏文艺出版社,2012:469.

(责任编辑:涂 艳 杨 飞)