圣吉尔斯教区:19世纪早期伦敦的典型贫民窟

张卫良

(杭州师范大学,浙江 杭州 311121)

圣吉尔斯教区是19世纪早期伦敦最著名的贫民窟之一,经常被视为贫民窟的典型。在近代早期以后,伦敦的贫民窟是普遍的,几乎每个区域都存在着贫民窟或贫民区。在公众的印象里,伦敦的圣吉尔斯教区、红花山、雅各岛、伯蒙德西、拉特克利夫公路、圣詹姆斯教区的贝里克街区、威斯敏斯特的派尔街、白教堂、贝瑟纳尔-格林以及伦敦东区的圣乔治教区等地都是不同时期有代表性的贫民窟。而在其中,“被认为肮脏和不道德的最糟糕的地方是在圣吉尔斯教区和在白教堂的温特沃思街”。[1]圣吉尔斯教区是伦敦中心区域最让人诟病的贫民窟,因其破败拥挤的住房群“乌鸦窝”而臭名远扬,被认为是维多利亚时期英国最差的贫民窟之一。虽然有关城市贫民窟的一般研究成果看起来不少,但有关圣吉尔斯教区的专门讨论并不多,但大多数的著述仅仅是描述,没有做深入的探讨,当代国内外学术界尽管也关注圣吉尔斯教区的贫民窟问题,但并无专题的讨论。本文尝试通过对圣吉尔斯教区贫民窟的形成、房屋租赁关系以及居民职业分析,揭示这个教区贫民窟的特征及其变化。

一

在近代早期,圣吉尔斯教区曾经是一个有人气的地方。在这个区域,有不少的贵族家庭居住。在拉尔夫·阿格斯(约1540-1621年)的地图上,圣吉尔斯以一个小村子或十分小的一组村舍出现,紧贴着圣吉尔斯医院的围墙,有它们各自的园地。1541年,一个议会法案通过,命令“铺设一条从霍尔本酒吧到圣吉尔斯教堂的伦敦西路”,到那时为止,街道两边有一些居民住宅。[2]198在伊丽莎白统治时期(1559-1603年),圣吉尔斯仍是一个小村子,是古老的“圣吉尔斯教区的真正愉快的村子”,有一次市长大人访问泰伯恩的沟渠,在巨大的马里勒本黑森林中还狩猎了野兔,中饭后又在圣吉尔斯教区的边缘杀了一只狐狸。[3]20在詹姆斯一世时期(1566-1625年),圣吉尔斯的德鲁里巷已经存在。进入17世纪以后,圣吉尔斯这个地方逐渐聚集起更多的人口,原来荒芜的乡村开始繁荣起来。作为一个17世纪的新郊区,圣吉尔斯地区是一个有潜力的地方。1623年,这里的房屋开始大大增加,总数估计不少于897幢。[2]200提到的有称为庭院和巷子的地方多达20多个,在这之后不久,提到建造的房屋有56幢。[3]20据猜测,这些房屋是由有地位的和富裕的人居住的。这个区域的另一个建设高潮是复辟时期,在南特敕令(1598年)废止以后,大量法国贫穷移民在这个区域居住下来,遗憾的是大量的记录消失了。在查理二世统治时期(1630-1685年),后来叫七街日晷的地方在这里建造起来,期望这个地方不久成为华丽和富裕的居住地。在这个地方建立起来的索霍广场、科文特或科文特花园都是贵族的居住地――《旁观者》告诉我们,“科弗利的罗杰爵士,一个好运的准男爵和古代家族住在索霍广场”,是七街日晷的直接邻居。在查理二世纪统治结束的时候,房屋有2000多幢;在安妮统治时期(1665-1714年),房屋超过3000幢。[2]200到18世纪初,除了贝德福德广场和现在叫做布卢姆斯伯里的街区以外,整个圣吉尔斯教区都被房屋所覆盖。[3]21尽管如此,根据伦敦郡议会做的有关圣吉尔斯教区的调查,在约1720年的圣吉尔斯教区图中可以看到那时圣吉尔斯教区的核心区域已经建造有大量的建筑物,但在其边缘仍有不少的空地。[4]

进入18世纪以后,圣吉尔斯快速地堕落成一个肮脏的地方,而且极其引人注目。在1740年代,圣吉尔斯教区已经是一个以乌鸦窝知名的贫民窟。在托马斯·比姆斯看来,乌鸦窝在这个区域就是一个地点或地区,其形状是三角形的,由班布里奇街、乔治街和高街合围,这个地点就圣吉尔斯教区。在18世纪中期以后,圣吉尔斯教区的“乌鸦窝”名声更大了,其中有三个主要原因:一个是圣吉尔斯位于伦敦西区的交通要道,离科文特花园市场、索霍商业区、威斯敏斯特教堂、王宫和泰晤士河都不远,是一个居住十分便利的地方,也是一个易于谋生的区域,周边的市场、商业区和政府服务需要大量的劳动者;另一个是大量人口的集聚,贫富分化现象十分严重,富人开始郊区化。富裕的有购房能力的人为伦敦西边新的贵族房地产所吸引,开始离开这个地方,这里呈现出郊区化的现象;富人迁移的结果是,圣吉尔斯教区剩下一些空空荡荡的房屋,这些房屋结构随之发生改变,大多数的房屋成为了出租房,从而聚集起更多的贫穷人口;最后一个原因是这一带的房屋建设也在快速增加,形成了迷宫般的街道,导致大量的乡村人口来这里暂住,这些社会地位低下的人群包括小偷和大量的爱尔兰移民。因为爱尔兰移民的聚居,这个地方也被称为“小爱尔兰”和“圣地”。

随着各色人等的集聚,这个地方的恶名也在逐渐地扩大。1751年,据说圣吉尔斯教区有超过2000幢房屋,约1/4的房屋是杜松子酒店,有82幢公寓居住着妓女和窝赃者。威廉·贺加斯的画《酒巷:残忍的第一个阶段,一个妓女的进化》和《悠闲的学徒》,把酒巷描绘成一个犯罪和堕落的地方。[5]523这些作品对于知识阶层来说,很自然地能够感受到圣吉尔斯教区的邪恶形象,也影响到一般公众的认知。

圣吉尔斯教区真正让人惊叹的变化是在19世纪初期。托马斯·比姆斯说:“100年来,在圣吉尔斯教区有一个很大的穷人聚居地;这个聚居地年复一年地变大,直到本世纪初,这个聚居地膨胀成最惊人的建筑物。”[3]25,241812年,在这个教区的统计簿上有将近5000幢房屋。[2]200我们根据1843年圣吉尔斯教区和布卢姆斯伯里的圣乔治教区济贫费账册地图看到,1843年的圣吉尔斯教区与1720年代总体没有特别大的差距,但住房密度明显地增加了。1801年,每座房屋的平均居住人数是9.8人,但到1831年这个数字上升到12.7人。人口持续增长到1851年,但在1840年代,圣吉尔斯的房屋数量大幅度下降,原因是为新牛津街的建设而清除了一些房屋,从而导致圣吉尔斯更高的平均居住率。[6]641847年,伦敦统计学会做了一个以街道为目标的调查,霍勒斯·曼对圣吉尔斯教区的整个北区做了调查,特别调查了教堂巷、教堂街、克拉克大厦、卡里尔街、皇冠街、蒙茅斯街和高街,对1841年和1847年教堂巷27幢房屋中的12幢房屋进行居住人口分析。1841年,27幢房屋居住人数为655人,爱尔兰人包括他们的家庭占了约2/5,达281人;到1847年,居住人数增加到1095人。在6年间,每幢房屋居住人数从大约24人增加到超过40人,其中原因有两个:一是1844年开始的新牛津街道“改造”,拆除旧的房屋,拓宽街道,使原有的居住人口挤入数量更少的剩余房屋中,同样的房屋经常居住40或50多人;二是1846-1847年的爱尔兰饥荒,导致大量新移民流入这个伦敦最突出的“爱尔兰”区。[7]19-20与爱尔兰移民为逃避饥荒而流入的人数相比,这里的过度拥挤更大程度上来自于新牛津街道的建设。虽然这些是地方性的因素,但圣吉尔斯教区经历了与这个城市大多数其它区域一样的危机时期,因城市更新而加剧了贫民窟的过度拥挤问题。

1849年,有关圣吉尔斯教区教堂巷及其周围的调查揭示出在某些不多于4个房间的房屋中,每晚居住的人数在50-90人之间;在人口普查过程中,居住过度拥挤程度有更高的记录。1841年,教堂巷每幢房屋的平均居民数是24人——伦敦平均数的3倍,整个圣吉尔斯教区居住数的近2倍,然而,到1851年,教堂巷的情形更加恶化,每幢房屋的平均居住数达到46人。房屋居住人数的大幅增加还隐藏了这样的事实,那个街上有几幢房屋的居住人数甚至超过了100人,一幢房屋(第21号)容纳了140人。[3]31当然,在圣吉尔斯教区,不少的房屋是普通寄宿房,有学者认为圣吉尔斯教区是伦敦普通寄宿房生活的一个主要中心。[8]事实上,这个教区居住人口增长的趋势是与其他中心区域相一致的,人口大量增长而新的住房几乎没有增多,导致存量住房的过度拥挤,甚至日渐恶化,环境压力巨大。

除此以外,圣吉尔斯教区作为一个乞丐中心也被很好地记录下来。根据抑制乞丐生活协会的调查(1819年和1830-1832年),伦敦超过1/4的乞丐来自这个地区,在18、19世纪之交,这个地区最好的时期已经过去,在接下来的几十年里,在很多人的眼睛里,圣吉尔斯教区是贫民窟的原型。[6]64在1830年代,圣吉尔斯这一带便被认为是一个邪恶的中心。有人认为,1836年的圣吉尔斯教区是伦敦1/3乞丐的家园,是低等公寓、妓院、窝赃和小偷集中的中心。[5]524这种说法也为其他人所接受。托马斯·比姆斯把圣吉尔斯教区描述为“人类生活可能最差条件”的典型,这里是伦敦最糟糕的寄宿房所在地,居住着对大城市来说很普通的各类小偷―强盗,那些不想拥有任何其他生活手段的人;流浪者和乞丐,他们认定的职业是一种流氓的借口;那些到伦敦寻找工作的劳动者;那些成群的爱尔兰人,每年似乎像苍蝇和水果一样进进出出―在这儿成群结队:为各种各样的生活必需驱动到这些巢穴,他们是满足于在那里获得住处,直到小偷有机会修复他的命运,劳动者指望能提供更好的住宿……在这个蜂巢中心,著名的小偷聚集的酒吧叫耗子城堡;这个邪恶的窝是被社会抛弃者的公共集结地。[3]26在那个时期,存在于伦敦的所有贫民窟中的问题圣吉尔斯教区都有,在肮脏或臭名昭著方面,很少有贫民窟超越圣吉尔斯教区的爱尔兰人的乌鸦窝。

在19世纪中期,亨利·梅休有关圣吉尔斯教区的描述是非常形象的,“这个由乌鸦窝占据的地方由大拉塞尔街、夏洛特街、布洛德街和高街所包围,这个地方都在圣吉尔斯教区。在这个空间里,有乔治街(曾经的迪奥特街)、卡里尔街、梅纳德街和教堂街,这些都是从北到南的街道,与教堂巷、艾维巷、巴克里奇街、班布里奇街和新街相交叉。这些路与一种几乎无尽头的错综复杂的庭院彼此交叉,给出像一种养兔场一样的地方……在巴克里奇街两边,有大量的庭院,特别在北边,这些加上相连的后院和街道后边的矮墙,在治安官追捕时,对于任何一个小偷来说,这是一个容易的逃跑通道”。[9]显然,对于社会治安来说,这种区域是十分令人头痛的地方。

然而,在19世纪中期以后,圣吉尔斯教区随着伦敦大规模的街道改造、铁路建设以及住房改造,原有的一些最为糟糕的地方已经消失,而有一些地方也正在消失。不过,1874年圣吉尔斯地区仍是伦敦工程委员会重点改造的一个对象。1874年8月27日的《泰晤士报》报道,大都市工程委员会获得了在教堂巷、卡里尔街和教堂街北边和南边拆除房屋庭院中建筑物的命令,还一起拆除了整个威尔奇大杂院和肯尼迪大杂院。[10]在19世纪末,圣吉尔斯教区逐步成为一个人们记忆中的贫民窟,而伦敦东区却转而成为一个新的贫民窟典型。

二

圣吉尔斯教区之所以在19世纪初成为伦敦贫民窟的一个典型,与其肮脏杂乱的环境、破烂不堪的房屋、生活困苦的居民、死亡率奇高的传染病和犯罪猖獗的市井社会有很大的关系。

1842年,埃德温·查德威克在向英国议会上院呈递的《关于大不列颠劳动人口卫生状况的报告》中谈到了伦敦贫民窟的卫生情况,他引用一位伦敦土木工程师协会理事豪厄尔先生的话:“在圣吉尔斯教区,要我测评紧靠高街邻里几座房屋的破损情况,在经过第一座房屋的过道时,我发现庭院覆盖着一层从厕所里溢出来的粪便,将近6英寸深,铺了砖块以使居民穿过时不湿鞋。另外,在墙边有一堆垃圾,是最讨厌的东西。房屋内部带有同样的特征”。[11]根据伦敦统计协会的记录,在教堂巷婴儿死亡率高于郊区伊斯灵顿2倍,年纪在1岁至2岁之间的儿童死亡率高了6倍多。然而,死亡率仅仅是一种更大数量发病率的表现形式,它以一种单一规律冲击着贫民窟地区的人口。在圣吉尔斯教区,在1847年7月1日和1848年2月27日间,88人由于伤寒而死亡,仅有2人在收容所中获得医疗救助。[7]22-24

1848年1月,一个专门委员会对圣吉尔斯教区的教堂巷进行了调查,发现这里的基础设施存在很大的问题。这条巷子290英尺长,20英尺宽,总共有32幢房屋。那里有几个后院,其中一个48英尺长,10英尺宽,有7个小房屋,这个院子只有一个狭窄的通道,2英尺宽,20英尺长。这些房屋是木结构的,有2个房间。另一个院子长36英尺,宽24英尺,有6个小房屋。然而,这条巷子只有3盏煤气灯照明。虽然自来水一周供应3次,但既没有水泵、水池、蓄水箱,也没有大水桶,因此,除了1家寄宿房、3家商店和1家酒店以外,所有房屋的房客都被迫在各自房间里存水,放在他们能够支配的木桶里;但是,由于自来水输送没有持续足够长的时间,所有这条街的居民无法获得足够的水,即使他们有桶装水,他们也会不时地向商店或酒店商量要一壶水;他们有时候被迫彼此偷水。这条巷子日常的生活用水也有问题,不要说清洁居住的环境。教堂巷也没有任何下水道,而乔治巷的下水道又在一个直角处流向教堂巷。[12]1-2,17显而易见的情况是,教堂巷的生活基础设施和环境卫生存在着严重的问题,这个区域的城市基础设施非常匮乏。

关于圣吉尔斯教区的情况,恩格斯在《英国工人阶级状况》中的描述是经典性的,“我们从伦敦从它的著名的‘乌鸦窝’圣吉尔斯开始,这个地方现在终于有几条大街穿过,所以是注定要被消灭的……这是一堆乱七八糟的三四层的高房子,街道狭窄、弯曲、肮脏,热闹程度不亚于大街,只有一点不同,就是在圣吉尔斯可以看到的几乎全是工人……房子从地下室到阁楼都塞满了人,而且里里外外都很脏,看来没有一个人会愿意住在里面。这些地方的肮脏和破旧是难以形容的;这里几乎看不到一扇玻璃完整的窗子,墙快塌了,门框和窗框都损坏了,勉勉强强地支撑着,门是用旧木板钉成的,或者干脆就没有,而在这个小偷很多的区域里,门实际上是不必要的,因为没有什么可以给小偷去偷。到处是一堆堆的垃圾和煤灰,从门口倒出来的污水就积存在臭水洼里。住在这里的是穷人中最穷的人,是工资最低的工人,掺杂着小偷、骗子和娼妓制度的牺牲者。其中大多数是爱尔兰人或爱尔兰人的后代,甚至那些还没有被卷入他们周围的那个道德堕落的漩涡里面的人,也一天天地堕落,一天天地丧失了力量去抵抗贫穷、肮脏和恶劣的环境所给予他们的足以使德行败坏的影响”。[13]当然,对于那个时代的卫生改革家、宗教人士和社会改革家来说,这种地方是糟糕的和灾难性的。1857年,圣吉尔斯教区的卫生医务官布坎南医生在给教区委员会的第一份报告中着重强调:“如果要求你们命名一种状况,其马上造成一种过分的发酵病、一种过分的结核病、一种更高的婴儿死亡率,答案是现成的和不可避免的。你们可以很肯定造成的所有这些疾病……如果你们仅仅把你们的人挤在一起,那么他们将大大地呼吸不洁的空气。”[14]他所指的地方就是圣吉尔斯教区所在地,那里的情况可以说明环境恶劣的危害性。乔治·戈德温也说:“几年前参观圣吉尔斯教区的‘乌鸦窝’成为一种时尚,对那个陌生地的特点感到好奇(以及或许正是由于这些访问而实现了一些改善);但那些访客中的极少数而不是多数意识到伦敦及市镇的很多地方至今还存在着圣吉尔斯任何部分在最坏时期一样的糟糕情况。”[15]很明显,那个时代的许多人把圣吉尔斯教区的贫民窟视为一种典型,也是其他贫民窟的参照对象。

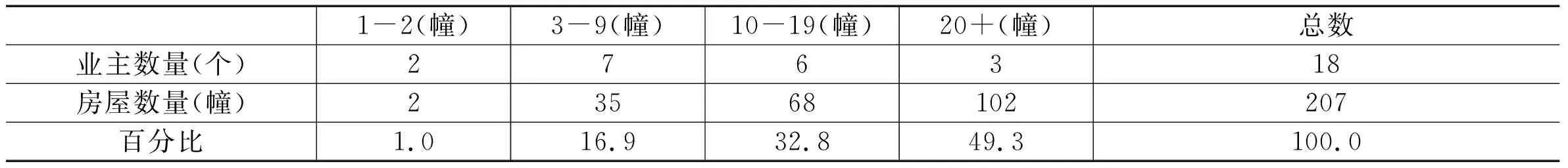

除了上述显性问题以外,这个区域的贫民窟房地产存在着一些错综复杂的关系,这也是英国大多数贫民窟得以长期存在的原因。土地私有制度属性决定了城市住房存在的方式,圣吉尔斯教区也不例外。在圣吉尔斯教区,土地是属于几个大家族的,班布里奇、巴克里奇和迪奥特原来都是富裕的地主。在19世纪初,这个地区的很多地方仍是班布里奇和迪奥特的地产。戴维·格林和艾兰·帕顿根据1843年的税费册重构了圣吉尔斯区域的房地产所有权类型。其中,圣吉尔斯教区教堂巷的乌鸦窝,房屋所有权集中在很少的几个人手里。我们在1843年教堂巷乌鸦窝的房地产所有权列表中可以看到(表1),在建设新牛津街而拆除教堂巷之前,18个房屋所有者(业主)拥有这个乌鸦窝中的207幢房屋,其中前9个所有者拥有37幢房屋,占比约18%,而后9个所有者(业主)拥有170幢房屋,超过房产总数的82%,其中3个最大的所有者(业主)拥有102幢房屋,占比达49.3%,将近是所有房屋的一半。这样的数据可以说明土地私有所有权高度集中,房屋买卖几乎不存在,另外,少数业主拥有大量的房屋产权。

表1 1843年教堂巷乌鸦窝的房地产所有权[6]67

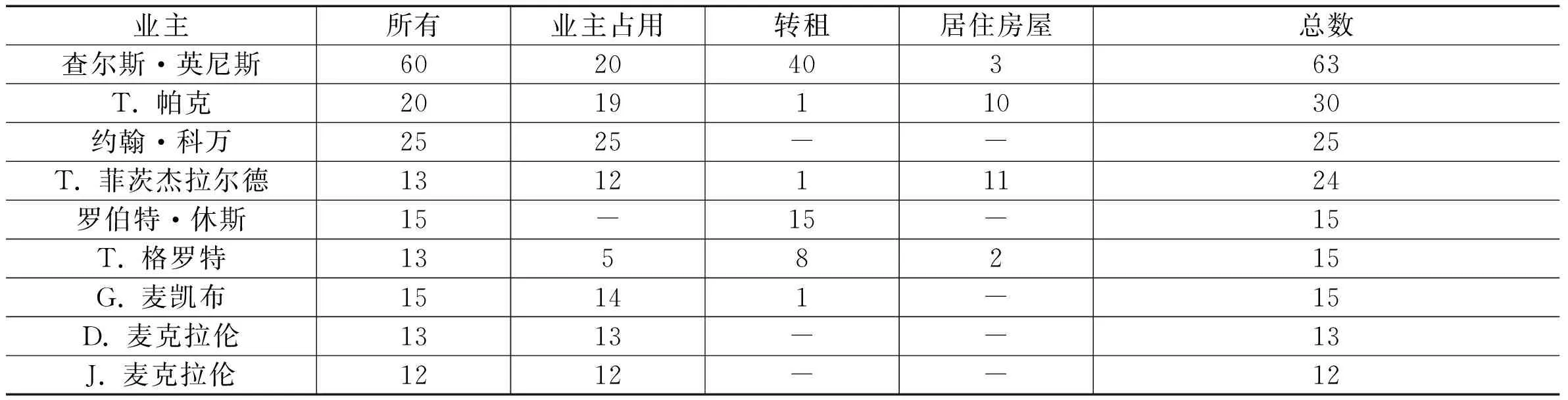

面对城市人口的快速集聚,房屋租赁事业有利可图,市场不断扩大。在贫民窟区域,由于城市管理不力,房屋租赁获得了更加野蛮的生长。在圣吉尔斯教区,房屋所有权和租赁权之间的关系是非常复杂的。在1830年代,圣吉尔斯教区就存在这样的租赁关系,这些房屋租赁方法是,所有者出租其整个的房地产或两三条街给一个人,这个人每年支付租金,此人又把这些房屋出租给一个每周付他租金的人,那个人进入以后,又把房屋按照每间单独出租,当一个居住者进入一个房间的时候,他又把房间的一部分出租给要进来过夜的任何人。根据1843年的税费册,这些房屋所有者不仅被记录为业主,而且也被记录为使用者(表2),他们自己使用并出租,这种形式可以获得更高的利润,这些人的房地产通常集中于一个或几个相邻的街道。例如,罗伯特·休斯在3个街道拥有房地产,而约翰·科万的25座房屋则位于这个乌鸦窝的6个街道上。[6]59-60,68这也反映了一个基本事实,即这些房屋所有者之间也存在复杂的使用权和租赁权关系。

表2 圣吉尔斯教区的房屋所有权(低于25英镑的房屋)[6]67

圣吉尔斯教区最大的房屋所有者(业主)是查尔斯·英尼斯,拥有一年不到25英镑收入的房屋所有权60幢,其中20幢房屋自己支配控制出租,收取租金,而将另外的40幢房屋租赁给二手承租人转租使用,自己持有居住房屋3幢。查尔斯·英尼斯既是一位地方律师,也是一位房屋收租人。对于他来说,把房屋再转租给一个二手承租人是非常平常的事。与查尔斯·英尼斯相似的还有两位,一位是T. 格罗特,拥有房屋所有权13幢,自己占用出租5幢,由二手承租人转租8幢,自己持有居住2幢;另一位是罗伯特·休斯,拥有房屋所有权15幢,全部由二手承租人转租。当然,在圣吉尔斯教区,比较多的房屋都是所有者自己使用的,使用转租的比例比较低。例如,T. 帕克总计拥有一年不到25英镑收入的房屋所有权20幢,其中19幢业主占用出租,1幢交由二手承租人,自己持有居住房屋10幢。T. 菲茨杰拉尔德拥有房屋所有权13幢,12幢直接占用出租,仅1幢由二手承租人转租,11幢自己持有居住。也有房屋拥有者全部自己占用出租,收取租金的,没有转租和使用转租的房屋。例如,约翰·科万拥有一年不到25英镑收入的房屋所有权25幢,自己占用出租25幢,另有自己持有居住的25幢;D. 麦克拉伦有房屋所有权的房屋13幢,自己占用出租13幢,另有自己持有居住的13幢;J. 麦克拉伦有房屋所有权的房屋12幢,自己占用出租12幢,另有自己持有居住的12幢。

在圣吉尔斯教区,虽然房屋建筑质量并不高,但房屋数量众多,房产经营异常活跃。在教堂巷北边,受房东委托出租这些房屋的是乔治街的海产经销商康罗伊先生、该条街上的杂货商托马斯·菲茨杰拉尔德先生和酒店店主梅松先生。在南边,上一级的房东是汉默女士和格罗特先生,在北边是巴克里奇地产。显然,房地产所有者把他的房屋出租给一个二房东,这个二房东把他的房间出租给个人租户,这些租户再把房间的边角出租给个人或家庭。[12]2,17正如E. P. 汤普森指出的,事实可能就是这样:工人阶级的住房问题就像一句大家知道的谚语所说的:每只跳蚤身上“都有一批小跳蚤在吸它的血”。[16]由于圣吉尔斯的地理位置是伦敦西区的中心,这一带的房屋租赁特别火爆。大量的房屋被分割出租,其中最突出的是散布于整个区域的大量寄宿房,在这些房产里,居住过度拥挤。由于房屋再分割和出租可以谋取巨大的利润,层层转租也是肯定存在的。

表面上看,房屋再分割出租至少降低了房屋的租金,有利于吸引贫穷的承租人。在圣吉尔斯教区,房租通常比较低,但这与住宿条件密切相关。查尔斯·库珀说过,以教堂巷8号庭院为例,在一个4英尺宽的狭窄通道里有4个房间,下面的2个房间大约10平方英尺,高6英尺4英寸,上面2个房间更小。4个房间容纳23个常客。下面2个房间的租金是每周2先令6便士,上面2个房间的租金是每周2先令3便士。其余的楼层,房间面积稍大,租金是一周3先令,居住人数不等。[17]10事实上,这些租金是可以通过转租楼层的角落或空床位而收回成本的。这些寄宿房的房租看起来是比较低的,但对于房地产拥有者来说,贫民窟住房的投资回报率可能是很高的。因为在整个房地产的租赁链条的每一环,房东似乎都能获得利润,如以20英镑到30英镑租赁的房屋,在去除成本费用后会产生70英镑的利润。例如,在爱尔兰人乌鸦窝的中心,教堂巷21号每年向房东支付25英镑的租金,这个直接的房客获得租金58英镑10先令,转租人再把房间出租给寄宿者,获得估计120英镑的回报。这些利润机会相应地吸引了一大群房屋承租人和中间人,贫民窟住房意味着是一个赚钱的行当,其它内环区域的情形也是一样的,因此房屋转租和再分割是频繁的。[6]66当然,这种房屋经营方式也造成了一个严重的后果,即所有人都把房屋经营作为一种手段,至于房屋建筑本身存在的质量问题则无人负责。由于所有者(业主)、房东和承租人之间存在复杂的关系,因而没有人愿意去改善区域基础设施、实施房屋维修和落实环境卫生,即使政府法令在这样的区域也是难以执行的。

在圣吉尔斯教区,1856年根据《普通寄宿房法案》登记有69幢寄宿房房屋,大多数集中于最穷的街道,包括教堂巷、卡里尔街和皇后街。不过,现实情况是寄宿房的数量可能更多,因为为了逃避《普通寄宿房法案》的条款,在同一个房间中的居住者承认是一个家庭的成员而不是一般的寄宿者。虽然根据房间大小,房间可以容纳8-40人,但是所有的房间普遍地拥挤,一样地肮脏。在当时的社会条件下,寄宿房是最容易被识别的一类住房,但是,这些住房的权责是难以分清的。例如,教堂巷7号由查尔斯·英尼斯拥有,但租给了托马斯·菲茨杰拉尔德。1849年,查尔斯·库珀这样描述这幢房屋:“厕所被减除,粪池盖着木板或泥土。下面的粪便通过木板溢出来,恶臭物浸透了泥土……在一个背面的房间中,住着几个爱尔兰人家庭……虽然对门的房间在白天只有3个家庭居住,但很多人在晚上才进门。这个房间每周售2先令。2个患热病的病例从这里带走。窗户只有8英寸,但后斜――那是通风的唯一途经。虽然这个房间不过9平方英尺,但日光到不了它的后边。房间没有足够高度,一个正常的男子无法站立。收租金的人每个周一早晨来到每个房间的门口。”[17]19-20由于这一带房屋产权关系复杂,房屋层层转租,因而,房屋的基本功能难于保证,即使原来质量较好的房屋也不能幸免,必然趋于破败。

三

作为伦敦贫民窟的典型,圣吉尔斯的居民又是一种怎样的构成呢?在我们以往的研究中,对于贫民窟居民的构成笔墨不多,其中主要原因是缺乏必要的文献资料,虽然有亨利·梅休关于伦敦劳动者和伦敦穷人的研究,但其更多地偏重于职业描写,而不是对贫民窟居民的研究。但很有意思的是,1848年伦敦统计协会曾经对教堂巷乌鸦窝做过一个调查,对居住在这个区域的居民职业和特征进行了分类,并做了一些分析。第一类是店员、寄宿房管理员、酒馆老板、一些房屋的二房东(他们通过出租装修和未装修的房间获得大量的利润);第二类是街道上的水果、蔬菜、坏食物和杂货商贩,清扫工、磨刀匠和门垫制作人;第三类是乞丐、清道夫、街头歌手、没有稳定生计的人和乡村流浪汉;第四类是自称商贩的人,他们可能是小偷,还有名誉不好的房屋占有者;第五类是年轻男女,年龄在11岁到30岁不等,以扒手和各种程度的小偷出名。[12]16当然,也应该有少量的房屋所有者(业主)。这里的居民是有一定代表性的,稍后的托马斯·比姆斯也引用了这个资料,说明圣吉尔斯教区的贫民窟居住者的分类。[3]39-40在这些居民中,虽然爱尔兰人口占了相当的比例,大约一半的居民是爱尔兰人,但绝大多数仍是在伦敦长期居住的本地居民,被称为库克,他们有极大的可能是在伦敦长期生活的居民。在这个区域,大约1/8的居民是爱尔兰人的后裔,生于英格兰;剩余的人是由英格兰人构成的,其中有些人的境况好一些。[12]16伦敦早期统计协会的这些数据分析,给我们提供了一些有关圣吉尔斯教区居民职业的信息。

在寄宿房过夜的人,虽然很大一部分仅仅是过客,但仍有一半居住者被认为是常客。[18]戴维·格林和艾兰·帕顿根据圣吉尔斯教区和圣乔治教区居民的居住情况和审查书做的样本统计,其中以15岁以上的出生地在爱尔兰或英国的成年人为统计对象,其中英国人53人、爱尔兰人65人。居住时间少于1年或1至2年的爱尔兰人占比比较高,分别达到30.9%和10%,而英国人仅分别占18.2%和5.8%;而居住时间5至10年及10年以上的,则可以看到英国人占比明显增高,分别达20.5%和41.8%,而爱尔兰人仅分别占11%和37.1%。[6]77从这些居住时间样本也可以看到,英国本地居民贫穷的比例也不在少数,而且相当一部分人是长期的贫穷,这些人的贫穷也恶化了整个圣吉尔斯教区的居住环境和氛围。

一般来说,这些居民都是社会的底层阶级,带有普遍的贫穷和生活缺乏保障的特征。如果以教堂巷的乌鸦窝作为贫民窟的原型,那么其居民可以代表居住在伦敦贫民窟大杂院和小巷的“社会渣子”。在这个区域里,尽管也有其自己的日常雇佣工―“劳工贵族”,包括寄宿房的看门人、店主和当铺老板,但绝大多数的居民过着不稳定的和报酬可怜的生活,像街道贩卖、服务、乞讨和小偷。在圣吉尔斯这样的贫民窟,我们可以从职业、种族、年龄和性别方面去加以甄别,从而看到多样化的和复杂的生活序列。1851年,英国进行了第一次人口普查。在有关人口普查的摘录里,我们可以从一些人口职业样本中了解圣吉尔斯教区的职业结构状况。

圣吉尔斯教区统计到的男性就业人口为14768人,女性人口为8670人。我们可以看到,制造业和家政服务在就业比例中有最高的百分比,分别为41.5%和24.2%;而从事农业的比例是最低的,只有2.2%。在伦敦的城市化进程中,圣吉尔斯教区的农业消失很快,而社会其他行业特别是服务业的就业人口在逐渐增加。在上表中,我们还可以看到男性职业与女性职业有明显的差异,男性大多从事制造业的工作,占比达47.3%,而女性55%的人从事家政服务,还有31.7%在制造业中就业。[6]69然而,在教堂巷乌鸦窝及其他贫民窟的居民有一个共同的特征,由于从事不熟练的职业,大多数人过着一种不稳定的生活。由于圣吉尔斯教区靠近科文特花园市场,因而其职业结构带有明显的地方特点,更多地趋向于一般的劳动力、搬运工、水果小贩和街道叫卖者。在1851年的人口普查中,圣吉尔斯教区的男子虽然有9.9%被记录为一般劳动者,但在条件最差的街道和大杂院,像教堂巷和怀特大杂院,一般劳动者的比例分别上升到了54.7%和41.6%,小贩、水果小贩和街道买卖者更多。根据人口普查员的册子显示,1851年教堂巷26.6%的男子和61.6%的妇女从事小买卖。在怀特大杂院,男子和妇女从事小买卖的数据分别是15%和39.3%。[6]69除了这两个主要行业以外,其余不同形式的工作也是不稳定的职业。

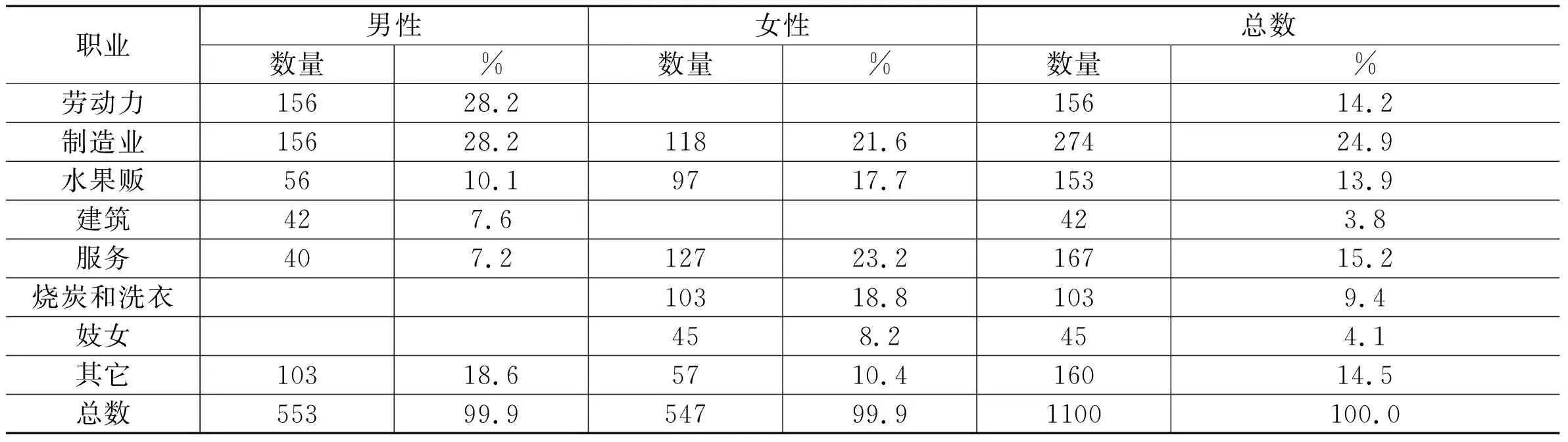

戴维·格林和艾兰·帕顿还根据1832年至1862年圣吉尔斯教区和圣乔治教区的居住和审查书材料,利用其中的申请济贫救济的职业人员数据(表3),从另一个视角来考察圣吉尔斯教区的职业情况。在表3中,我们可以看到成年男性申请贫困救济有一半以上集中于一般劳动力(苦力)和制造业行业中,分别占28.2%和28.2%,一样的百分比;其后是街道水果贩卖、建筑、服务和其他,分别为10.1%,7.6%,7.2%和18.6%。相比之下,成年女性申请贫困救济者相对均衡地分布于服务业、制造业、烧炭和洗衣与水果买卖,分别为23.2%,21.6%,18.8%和17.7%;卖淫也占一小部分,占8.2%;其他占10.4%。

表3 1832-1862年申请济贫者的职业[6]71

综观圣吉尔斯教区的职业分布情况,贫民窟居民绝大多数以体力劳动为生,在职业总比例上,更高比例的人从事非技能性的劳动。虽然在制造业方面的男女就业总比例看起来不低。然而,那些就业于制造业的男女劳动力,主要从事成衣或制鞋,仍是一种低端的体力劳动,这两个行业以绝对的低工资和工作环境特别的恶劣为特征,有时候被称之为“血汗行业”。[19]另外,其他行业的报酬也是不高的,因为那些职业都具有低技能和体力活的特点,很多的贫民窟居民蜂拥而入,竞争加剧了就业的困难。除了在乌鸦窝中那些寄宿房看管人、当铺老板和店主以外,很少有人能够依靠一种正常而充分的收入生活。对于女性而言,家政服务、针线活、洗衣等工作既不稳定,报酬又特别地低。如果一个家庭丧失男性劳动力,那么随之而来的困境几乎是无法回避的,一些妇女因而被迫卖淫,以缓解生活压力。从圣吉尔斯教区职业分析来看,贫民窟居民的聚集本身就是因为贫穷而寻求的栖身之地,而一旦无法改变贫穷的命运,反过来又加剧了这种区域的贫困化。

在维多利亚时代,伦敦的贫民窟现象令人印象深刻不仅仅因为贫民窟本身,也因为那个时代新闻媒体的兴起,造就了一些历史经典的记忆。对于一些具有想象力的作家来说,圣吉尔斯的场景是非常吸引人的。查尔斯·狄更斯的朋友和传记作者约翰·福斯特曾经回忆,说狄更斯对圣吉尔斯贫民窟有深深的“厌恶吸引力”,如果想劝诱他出去,只要说能够带他经过七街日晷,那么他会感到无上幸福,呼喊“天哪!来自那个地方的多么惊人的邪恶、欲望和赤贫的野蛮景象出现在我的脑海里!”[20]对于现代研究者来说,维多利亚时代观察家的考察视角是非常有意思的,戴维·沃德认为,“早期维多利亚时代观察家经常强调单个家庭陷入最臭名昭著贫民窟的悲惨境遇,以此作为绝大多数城市居民能够承受那些条件的绝对案例;而维多利亚晚期的评论家也通过个人悲剧的细节吸引其读者,但他们特别地以贫民窟而不是更大程度地以城市社会来说明最严重的社会问题。贫民窟不再被视为绝对贫困或犯罪行为的分散凹地,而是视为内城的巨大部分,像没有考察的热带一样似乎既是异国的又是遥远的”。[21]其实,无论从贫民窟居民的个案还是从整个城市社会的状况看,大城市的贫民窟都是时代的产物。圣吉尔斯教区作为一个肮脏又臭名昭著的地方已经深深地留下了烙印,其贫民窟的标签难以摆脱,尽管在维多利亚晚期这个区域渐趋消失,但始终未能完成贫民窟形象的蜕变。