我听师爷说 “红灯”

康胜利

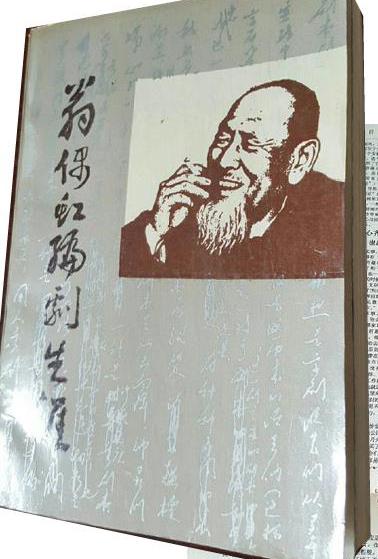

翁偶虹先生照

无论在什么地方,无论是舞台、荧屏还是广播,每当看到、听到京剧《红灯记》《锁麟囊》《将相和》等,我都不由自主想起这些经典的作者翁偶虹老人家。若有旁人,我还必会补上一句,这是我师爷翁偶虹的作品。听者无不瞪大了眼睛,问你是学京剧的?非也!说到这话,还要追根寻源,从半个世纪前说起。

大约是1967年,我在京西房山的一所小学读五年级。那是“文革”乍起、街面正乱的年月。说是读,其实读什么呀,净看红卫兵无法无天造反了。当时来了一位女教师,姓翁,听说是从另一所条件好的中学来的。她梳着那时常见的妇女头,穿着也很朴素,也就30多岁的年龄,可在我们这些小学生眼里,已是很老了。

那时许多中小学教师,都是北京院校比如北京师范学院毕业分配来的,水平比乡下土生土长的高出一大截。翁老师就是城里分下来的。不苟言笑,冬季总穿一双北京传统的骆驼鞍棉鞋。

翁老师名景昭,教我们语文课。那时文革风潮正紧,小学生受人鼓动教唆,到处找斗争对象。别说“地富反坏右”,连家庭历史上做过小生意的都被叫作“小业主”,使得有关老师受到牵连。这些家庭成分的老师,被挂牌批判斗争,更有甚者,有的被强迫站到凳子上,低头遭唾沫之辱。

到校不久,翁老师可能也被关注了,但没有受到政治冲击。像她这样的出身,家庭肯定是“反动文人”罪名。我想,可以肯定的是,乃父革命样板戏《红灯记》编剧的挡箭牌救了她。翁景昭老师很低调,授课也认真。我们这些没见过什么世面,又被极左思潮蛊惑的矿工子女,恐怕也没少叫她着急上火。小学六年后,又读了个“七年级”,我们才告别翁老师,直接上了中学读初二。

初中毕业进了城里工作,与翁老师断了联系。原因一是不懂人情世故,二是往山区打电话也不方便。1980年代初,我上电大在新华社班,每次去上课路过新文化街,便能想到翁老师。一打听,才知她已随先生驻外了。只是,师爷老人家还住在新文化街。

一日我去登门看望。这是坐北朝南的老旧平房,也不宽敞。头一回见到师爷,只见翁老长髯拂胸,双目炯炯,有不怒自威之态,酷似剧中人物。老人家听说我是女儿的学生,便对我的登门看望很高兴。他问了些我的情况,知道我在工作岗位上仍刻苦求学,初中文化底子薄,便鼓励我,只要努力刻苦,就一定能够心想事成。再后来,翁老因老院子拆迁搬家了,住在城北一个叫朗春园的小区。时隔久远,那次去看望翁老,我都忘了买没买东西孝敬老人家了。

1991年“五·一”节,我去看望师爷。前几年已电大毕业,学的是新闻,便想给师爷写点东西。那天北京刮起了沙尘暴,我顶风披沙,找到了师爷的家。师爷很高兴,师奶和大女儿也在。屋里摆设简单,养了不少花,一个高的花架上,有一个鸟笼子,里边的鸟儿跳来跳去。看来师爷遛鸟儿的爱好,搬到楼房也带来了。墙上贺寿挂轴,“京剧圣手,德高望重”8个大字特别醒目,是文化部代部长高占祥写的。另外还有“同升十三和”人物横幅画。

报纸报道

赠送作者留念的书

作者当年写过的报道

我和翁老边聊天边记录,老人家兴致勃勃,谈了很久。我真跟记者似的,当时又拍照又录音。这些图片和录音,我现在还珍藏着。

师爷对我讲的一些往事,如今更加弥足珍贵。比如关于《红灯记》创作,我问最初剧本是您一手完成的,后来怎么又与阿甲先生共同署名了呢?师爷笑了笑说:阿甲是位非常好的导演,彼此心有灵犀,我们已经合作过多年。我擅长编写传统历史剧,古词古句多;他也编写历史剧,可对现代戏研究比我多,口语化、生活化语言丰富。因此在我写出剧本第一稿后,中國京剧院艺术室指定阿甲任导演。他接到我的剧本后,连夜看完,给予肯定,也提出了改进建议。在排练时,阿甲严谨精细,并时常根据自己的导演构思,有所改动。每次都要让场记任以双同志来向我说明。都是老搭档了,对他我也很佩服,如此客气倒让我局促不安,索性我就去现场,有改动当场研究。后来我又接其他任务,不能场场必到,就交代说改就行了,不必每次都来说明。场记却依然如故,回回遵命前来。后来,艺术室的同志来向我征求意见,说为了导演现场修改剧本的灵活性,能否让阿甲也参加编剧?听了这个建议我很高兴,当然同意啦。他参加后,每次修改还是要与我商量。字斟句酌也有好处,比如要增加一段“提篮小卖拾煤渣”,阿甲原写的是“飘什么云来落什么雨,撒什么种子开什么花”。我觉得“云”和“雨”的关系不够准确,便建议改成有必然关系的“树”与“果”,他沉思后欣然接受。这就是后来的“栽什么树苗结什么果,撒什么种子开什么花”。我们如此融洽地互相推敲,就是为了一个共同的目标。

听了师爷的一番话,让人敬佩有加。都说“文人相轻”,按常理,自己的东西一般都忌讳别人动手动脚。而像师爷这样一位从旧社会走来的大文人,不仅没有旧习气,还如此善解人意,怪不得阿甲先生那么敬重他。

1963年下半载,为迎接全国戏曲汇演,中国京剧院决定编写几出现代京剧。起初,分配给翁老的是与青年编剧齐致翔合作,写一出《抗洪峰》。这齐致翔20岁出头,刚从外语学院毕业就来京剧院,领导是让翁老带带他。说到齐致翔,巧的是后来还当过我业务对口的领导。20世纪90年代我在中国石油文联组联部,齐致翔时任中国文联组联部副主任,我们经常见面,不过都不知道彼此与翁老的关系,也就从未谈起。当年翁老正要带齐致翔去天津体验生活,突然上边改戏了,要他独自写《红灯记》。

纪念会场

对此,翁老还真有些为难。写古装戏他得心应手,对现代戏的大白话,倒有点力不从心。此剧进入排练阶段时,已是1964年1月份。大年三十那天,《红灯记》音乐设计师刘吉典兴致勃勃地来到翁老家,提议第二场李铁梅向李奶奶询问“表叔”时,应当有一段表现自己思想顿悟的唱,一边说一边还哼出有腔无字的“快二六”来。翁老听了觉得可采纳。二人当时就照腔填词,串下了“我家表叔”的后六句“虽说是亲眷又不相认,可他比亲眷还要亲。爹爹叫同志,奶奶叫亲人,这里边的奥妙我也能猜透几分。他们和爹爹都一样,都有一颗红亮的心。”但开头一句“我家的表叔”后仨字和下一句,可把他俩难住了。直到天黑该吃年夜饭了,刘吉典才婉谢翁老共进晚餐的美意,回家过年去了。刘吉典走后,翁老的纠结仍挥之不去。按往年,阖家团聚的年夜就是一场晚会,来段京剧唱首歌,聊聊翁老的鸟再猜几道谜,热闹得很。那天翁老却显得心不在焉,拉他玩牌也不玩,竟先上床了。其实他哪里睡得着,满脑子都是“我家的表叔怎么着”。冥思苦索,心中又涌出几个有文采的短句,觉得都不符合铁梅的口气。此刻,他开始生自己的气:写了几十年戏,难道就让这3个字给挡住了?从白天到现在,我想的词都数不清了!遣词造句的灵感很奇怪,往往在你不经意间闪现又稍纵即逝。此刻翁老一闪的“数不清”,让他茅塞顿开。一句“我家的表叔数不清”,又让他差点乐出声来。真是峰回路转,一顺百顺,接着,“没有大事不登门”也顺势诞生了。他把此段唱词总体默念,更感觉到优美顺畅。障碍已除,本该酣然入梦了,可翁老职业病使然,反而兴奋起来了。他披衣下床,挑灯找笔,把唱词都记了下来。然后,开门又与儿女们打牌去了。为了挚爱的京剧艺术,翁老一生呕心沥血的故事数不清,他也有一颗红亮的心啊!

就近些年来戏剧的日渐衰微,师爷讲有4个原因。一是现在年轻人懂历史的少了,不懂京剧里的人物和事件;二是各种娱乐形式多了,可选择的多了;三是新剧创作不行,剧本跟不上;四是戏曲改革,剧情拖沓,不适合现在的节奏。

不久后的一天,我带着文章的初稿,去请翁老审阅,并进行进一步采访。老人家看得很仔细,就像在审查剧本。对我增加采访的问题,也做了回答。即将告辞时,师爷从书柜上取下一本厚重的书,封面上有翁老的头像,书名是《翁偶虹编剧生涯》。他转身将书放到书桌上,坐下来翻开扉页,一笔一画地写下了“胜利同志存念。翁偶虹识。时年八十二”几行字,并钤上“翁偶虹印”名章。他把书递给我,对我言道:“送给你回去看吧!你要问的,这里边全有。”我喜出望外,急忙站起双手接过。当时我觉得这本书很重,觉得它不是一本简单的书,而是一部浸透着老人家心血的沉甸甸的编剧史啊!

那几年每天晚上,师爷在中央人民广播电台讲《梨园夜话》,我是每期必听。师爷嗓音浑厚,京腔浓郁,深入浅出,娓娓道来,让人闻其声,想其人,心里就那么舒坦。谁料不到3年,师爷就驾鹤仙去了。那几年,我在《中国劳动报》《中国物资报》《中国石油报》等报刊,先后发表了多篇对师爷的人物专访文章,以不同的侧面,记述了翁偶虹对我国京剧事业作出的辉煌贡献。文章也让全国人民知晓了这位幕后英雄,认识了这位中国戏剧史上编剧数量最多的人。

2018年,“首都戏剧界翁偶虹先生诞辰110周年纪念大会”在北京湖广会馆剧场举行,我有幸應邀参加。坐在台下前后左右四顾,哇塞,尽是梨园大家:脸熟的有赵葆秀、叶少兰、谭孝曾、康静、王平等,真是大腕云集。那天老中青演员纷纷登台,演唱多段翁老作品。更令人高兴的是,承蒙好友、著名摄影家叶金中先生搭桥,在翁偶虹之长子翁武昌上台致辞后,我拜见了武昌师叔。看到师叔,我仿佛看到了老师的影子,真像。我向师叔呈送了包括记述翁老文章的纪实文学集,并互留了电话号码。武昌师叔也向我介绍了翁景昭老师近况。老师自几十年前随夫驻外,后定居法国。我请师叔转达一个学生对老师的问候,祝愿耄耋之年的老师健康美满、乐享遐龄。

作为一个小小晚辈,我为当年能给师爷做点事感到荣幸。在民族传统京剧艺术日渐式微的今天,更有必要让更多的人知道,被人冠以“国粹”的京剧舞台幕后的故事,而不让它湮灭在历史的长河里。栽什么树苗结什么果,撒什么种子开什么花!师爷翁偶虹写在《红灯记》里的这句经典唱词,不正是当今人们缅怀他、纪念他的缘由么!

(编辑·韩旭)

hanxu716@126.com