青海大黑山钨矿床地质特征及矿床成因分析

王 雷,赵志飞,王 斌

(青海省第一地质勘查院,青海 海东 810600)

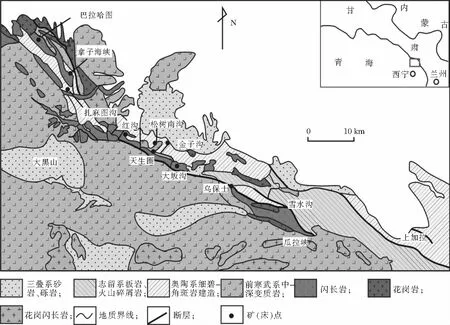

大黑山钨矿床位于中—南祁连弧盆系之中祁连岩浆弧(O-D1)及与党河南山—拉脊山蛇绿混杂岩带(O-S)结合部[1],区域地质构造演化复杂,形成了一些列矿床(点),如大坂沟钨矿、扎麻图沟钨矿、天生圈钨矿、巴拉哈图金矿[2]、金子沟、松树南沟金矿[3]、红沟铜矿[4]、大黑山钨矿[5-8]等,显示出巨大的找矿潜力(见图1)。区域构造迹线呈北西—北西西走向,具有多期次、多阶段活动的痕迹。区域岩浆岩发育,尤其是加里东期中酸性岩浆岩,与区内钨矿床的形成关系密切。前人对大黑山钨矿进行了研究,主要集中于矿区地质特征和找矿方向方面[5-6]和岩石地球化学、年代学以及成矿作用的研究[7-8],而对矿床成因的研究工作尚有不足。基于此,本文以大黑山钨矿床为研究对象,在总结矿区地质特征和矿床特征的基础上,分析了矿床的成矿时代和成因,为该区域进一步找矿勘查提供指导。

图1 大通县大黑山地区区域地质全貌

1 矿区地质特征

1.1 地层

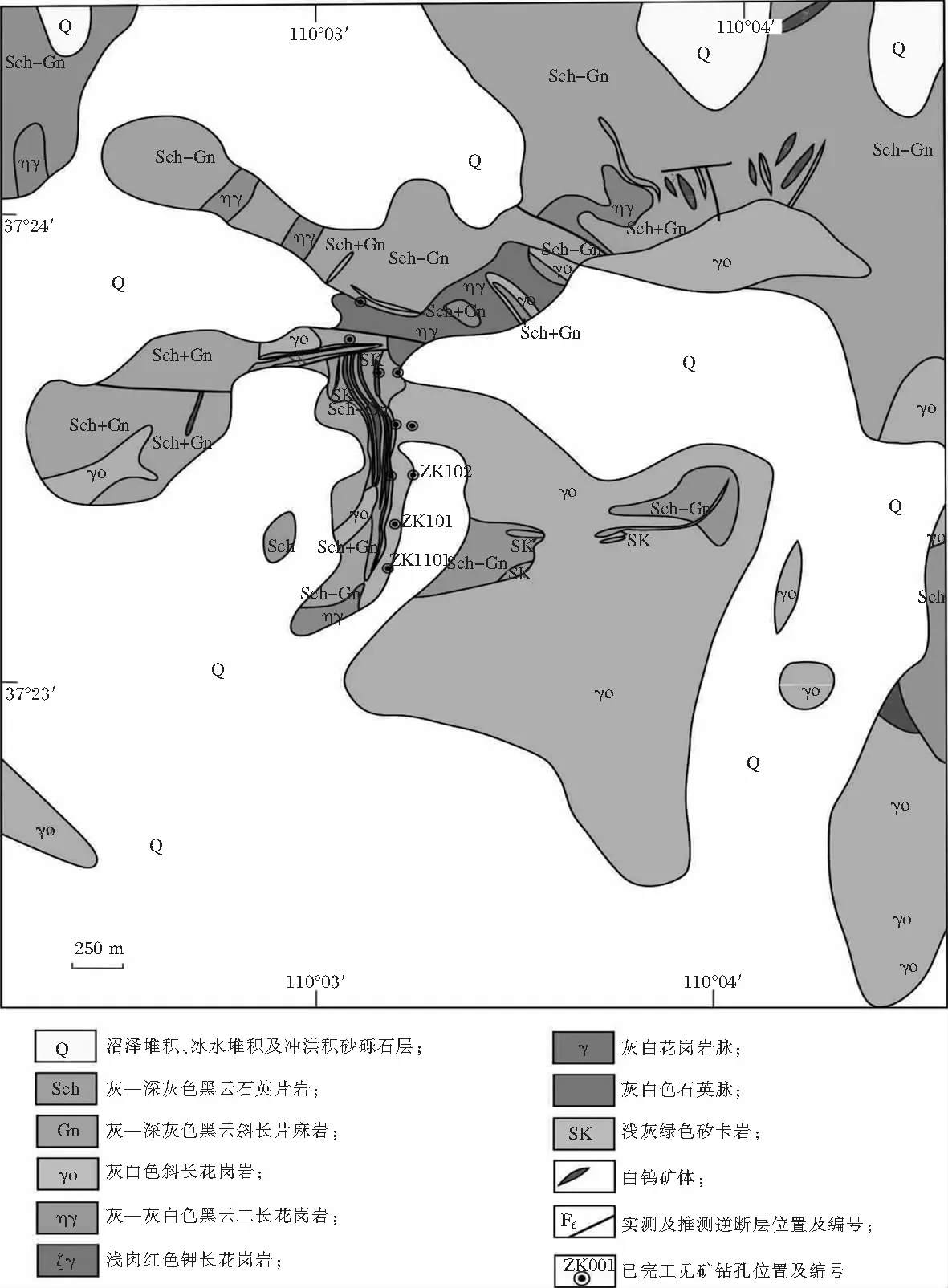

矿区地层出露较简单,以古元古界托赖岩群片麻岩岩组(Pt1Tgn)为,另零星沿沟谷低洼区域分布一些第四系(Q)。其中,古元古界托赖岩群片麻岩岩组(Pt1Tgn)为矿区主要地层,以北西—南东向呈条带状展布于矿区北部,岩性以深灰色黑云斜长石英片岩、黑云角闪斜长片麻岩为主[9-10]。第四系(Q)沿矿区沟谷低洼区域展布,为冰碛物、残坡积物,在矿区内分布范围较大(见图2)。

图2 大通县大黑山矿区地质全貌

1.2 构造

矿区断裂不发育,仅在矿区南东侧出露两条大致平行排列的小断裂,呈北东—南西向展布,其活动时限应晚于成矿期[8],为成矿后构造。此外,在II号与VI号矿体之间出露一条近东西向的小断层,长约300~500 m,宽5~20 m,规模较小,破碎带中可见断层泥、碎裂岩等,对II、VI号矿体起破坏作用。矿区岩浆岩极为发育,在岩体边部向外侧,可见规模不等的放射状小断裂,与区域内钨矿不存在明显的成因关系。矿区褶皱较为发育,以褶曲、揉皱为主,根据矿区褶皱扰动层位中的脉岩形态、产状等综合分析认为,大黑山地区的褶皱变形主要赋存于古元古界托赖岩群(Pt1Tgn)黑云石英片岩,褶皱形态以紧密—稀疏状褶曲为主,空间上呈北西—南东向展布,与矿区地层走向一致,矿区局部区域见近南北向褶曲,分布规模和数量较少。

1.3 岩浆岩

矿区内岩浆活动主要表现为加里东中期基性岩浆的侵入活动,岩性以灰白色中粒黑云二长花岗岩和中细粒黑云斜长花岗岩为主,肉红色钾长花岗岩次之[11-13]。矿区岩浆岩出露规模较大,广泛的分布于矿区,均侵位于古元古界托赖岩群片麻岩岩组(Pt1Tgn)中,形成了较宽的接触带,在内接触带中可见大量的石英片岩、黑云石英片岩、角闪片岩等捕掳体;外接触带形成了宽300~500 m不等的蚀变带。大黑山地区已发现的矽卡岩型白钨矿体多集中在外接触带中,具有明显的接触带控矿的特征。

2 矿床特征

2.1 矿带特征

大黑山地区的钼钨矿床具有分带性特征,从空间地理位置上,矿区已发现的白钨矿体集中展布于大坂山山脊附近、大黑山北西侧;从赋矿部位来看,白钨矿体主要赋存于区域花岗岩体形成的外接触带中或者较大的古元古界托赖岩群片麻岩岩组(Pt1Tgn)残留体中;从剖面上分析,大黑山白钨矿体主要赋存在小岩珠形成的外接触带中,而大岩基形成的外接触带中白钨矿体较少;从构造来看,矿区断裂构造对大黑山钼钨矿体起破坏作用。

根据大黑山钨矿体空间展布特征以及矿化规律,大黑山钨矿床可由大致平行排列的6条断续排列的矿带组成,其中以Ⅱ号矿带规模最大[8]。根据矿体空间展布方向,认为大黑山钨矿区的钨矿体具有明显的方向性,均呈大致平行的近南北向。不同矿带中的矿体形态差异较大,如似层状、分支脉状、囊状、透镜体状等,多赋存于英云闪长岩外接触带中的矽卡岩带中,在走向上较为稳定。根据矿体所处位置、成矿特点该钨矿床划分出6条矿带,各矿带特征如下。

1)I矿带:展布于矿区西侧热水掌沟沟脑附近,矿带赋呈透镜体状产于黑云斜长花岗岩裂隙中,裂隙内部充填有大量的萤石脉。根据地表工程初步控制矿脉长约100 m,宽约20 m;矿脉走向约40(°),倾角较陡,一般为60(°)。矿石矿物以白钨矿为主,为半自形粒状结构,呈星点状分布于萤石脉中,最高品位可达0.42%。

2)II矿带:是矿区内已发现矿带中规模最大的钨矿带,位于矿区中部的大黑山北西侧,已控制矿带长1 000 m,宽12~78 m不等。II矿带中共圈定白钨矿(化)体13条,矿(化)体形态较为复杂,以似层状、分支脉状、囊状、透镜体状等为主。根据探矿工程,初步控制地表矿体长约880 m,矿体宽约2.1~22.4 m,矿石在垂向上具有鲜明的变化特征,即具透辉石矽卡岩矿石(地表)→橄榄石石榴石钾长石矽卡岩矿石(深部)的变化规律。白钨矿(化)体呈近南北向展布,矿体倾角中等至陡峭均有,矿体倾向东为主,倾向西者较少,与围岩呈直交或者大角度斜交;WO3平均品位0.21%,最高达0.79%。

3)III矿带:位于大黑山钨矿区之大黑山山顶,矿带赋存于黑云斜长花岗岩外接触带透辉石矽卡岩中,与黑云石英片岩接触。控制矿带长约100 m,宽约26 m,呈似层状展布,总体上呈北东—南西向展布。III矿带已圈定4条钨矿体,矿体宽约8.30 m,WO3平均品位0.17%,最高达0.33%。

4)IV矿带:空间展布位置与III矿带相似,均位于大黑山山顶,矿带赋存于黑云斜长花岗岩外接触带透辉石矽卡岩中,与黑云石英片岩接触。控制矿带长约100 m,宽约7 m,呈似层状展布,总体上呈北东—南西向展布。IV矿带已圈定2条钨矿体,矿体宽约3.0 m,WO3平均品位0.12%。

5)V矿带:矿带位于矿区中部大黑山北西侧,赋存于黑云斜长花岗岩外接触带透辉石矽卡岩中,与黑云石英片岩接触。控制矿带长约235 m,宽约13.6 m,呈似层状展布,总体上呈北西西—南东东向展布。V矿带控制白钨矿体宽约5.0 m,长约170 m,WO3平均品位0.12%,最高达0.29%。

6)VI矿带:空间上位于Ⅱ矿带北侧,赋存于黑云斜长花岗岩外接触带透辉石矽卡岩中,与黑云石英片岩接触。控制矿带长约450 m,宽约22 m,呈似层状展布,总体上呈近东西向展布。VI矿带控制白钨矿体宽约长约80 m,由4个白钨矿体组成,矿体宽约14.4 m,WO3平均品位0.18%,最高达0.43%。

2.2 矿体特征

矿区内所圈出的6条矿带中,以II号矿带最具规模,且矿体厚度变化都较为稳定,有用组分分布较均匀,其他矿带中的矿体规模小,多为单工程控制。II号矿带为区内主矿带,主要由13条矿(化)体组成,其中II-2、II-3和II-4为主要矿体。主要矿体特征如下。

1)II-1矿体:矿体长418 m,厚度1.29~3.47 m,平均厚度1.76 m,厚度变化系数为30.36%,厚度变化较为稳定。II-1矿体由工业矿体和低品位矿体各1条组成,呈分枝状、脉状产出,矿体在走向上延伸较稳定,总体走向345(°),倾角45(°)~55(°)。II-1矿体的平均品位为0.17%,最高品位0.28%,品位变化系数低于65%,属于稳定型矿体。

2)II-2矿体:长680 m,厚度1.29~2.55 m,平均厚度1.95 m,厚度变化系数为55.14%,厚度变化较为稳定。II-2矿体呈脉状、似层状分布,矿体整体倾向东,倾角中等,一般介于50(°)~55(°)之间;矿体平均品位0.15%,最高品位0.28%,属于稳定型矿体。

3)II-3矿体:长528 m,厚度0.85~19.8 m,平均厚度7.16 m,厚度变化系数为94.70%。是矿区内最主要、规模最大的矿体。矿体呈似层状、脉状,倾向东,倾角50(°)~60(°);矿体最高品位0.79%,平均品位0.22%。矿石矿物以白钨矿为主,黄铜矿、闪锌矿次之;脉石矿物以透辉石、石榴子石、绿帘石、钾长石等为主。

4)II-4矿体:长620 m,厚度1.62~6.33 m,平均厚度3.05 m,厚度变化系数为63.93%。由1个工业矿体和1个低品位矿体组成,最大控制斜深达到236.28 m,是矿区内主要的矿体,矿体呈似层状、脉状,最高品位为0.96%,平均品位为0.27%,品位变化系数为80.45%。整体倾向东,倾角50(°)~60(°)。

5)II-4-1矿体:长200 m,推深65 m,平均厚度2.12 m。矿体呈似层状、脉状,最高品位0.64%,平均品位0.28%,走向185(°)~210(°),整体倾向东,倾角50(°)~60(°)。

6)II-5矿体:长达430 m,厚度2.28~5.99 m,平均厚度3.45 m,厚度变化系数为45.17%,矿体厚度变化较为稳定。矿体呈似层状、长条带状,最高品位0.44%,平均0.20%,品位变化系数为68.27%,矿体有用组分分布较均匀,总体走向南北,倾向东,倾角50(°)~62(°)。

7)II-6矿体:长270 m,厚度1.52~2.28 m,平均厚度2.28 m。矿体形态为长条带状,呈近南北向展布,倾向东,倾角中等。矿体平均品位0.20%,最高品位0.34%。

8)II-9矿体:长200 m,推深90 m,平均厚度5.17 m。矿体呈似层状、脉状,最高品位0.64%,平均品位0.31%,走向185(°)~210(°),整体倾向东,倾角50(°)~60(°)。

9)II-10矿体:长200 m,推深40 m,平均厚度2.65 m。矿体呈似层状、脉状,最高品位0.42%,平均品位0.31%,走向185(°)~210(°),整体倾向东,倾角50(°)~60(°)。

10)II-11矿体:长56 m,推深50 m,厚度1.11 m。矿体呈似层状、脉状,最高品位0.38%,平均品位0.22%,总体走向南北,倾向东,倾角50(°)~62(°)。

11)V-1矿体:长170 m,平均厚度1.69 m。矿体呈脉状,最高品位0.29%,平均品位0.12%。矿体总体呈近东西向展布,倾向南,倾角中等。

12)VI-1矿体:长448 m,厚度0.88~4.61 m,平均厚度1.6 m。矿体呈脉状,最高品位0.43%,平均0.17%,总体走向北东—南西向,倾向北西,倾角60(°)~62(°)。

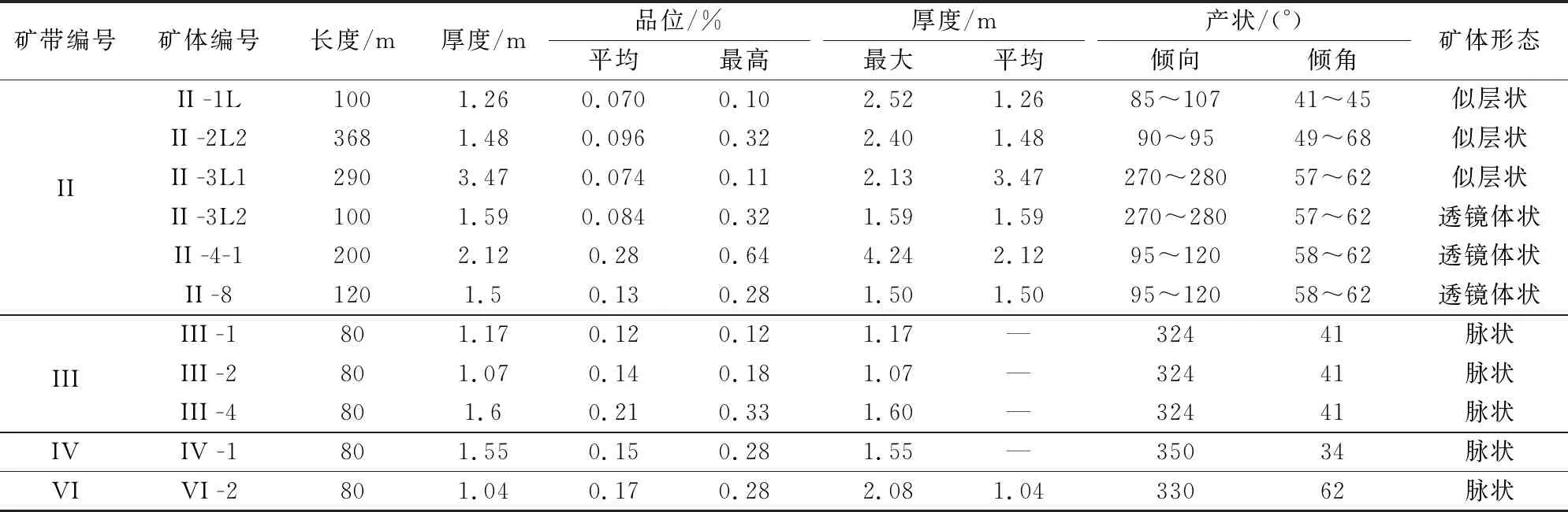

大黑山钨矿区其他次要矿体特征见表1。

表1 大黑山钨矿床其余矿体特征一览

2.3 矿石特征

对大黑山钨矿石进行总结归纳得出,大黑山钨矿石可分为3类:①矽卡岩型白钨矿石;②石英脉型白钨矿石,可见少量石英脉型黑钨矿石;③萤石脉型白钨矿石。其中,前两者是大黑山钨矿床的主要矿石类型,占矿石总量的90%以上。矿石矿物以白钨矿为主,黄铜矿、闪锌矿、黑钨矿、磁黄铁矿、黄铁矿等次之;脉石矿物以石榴子石、透辉石、透闪石、石英、萤石等为主,钾长石、斜长石、矽线石、绿帘石、方及时、硅灰石等次之。

2.4 矿石结构构造

矿石结构以柱状变晶结构和粒状变晶结构为主,交代结构、纤状变晶结构、交代残余结构次之;矿石构造以块状构造、斑杂状构造、浸染状构造为主。其中白钨矿多呈片状、团块状、星点状分布于透辉石、透闪石等矿物晶体之间;透辉石多呈不规则状、柱状,呈杂乱状不均匀分布;萤石多呈不规则状分布于透闪石、透辉石、绿帘石晶体之间;石英呈它形粒状分布于透闪石、绿帘石、透辉石等早期矿物晶体之间。

2.5 围岩蚀变

大黑山钨矿床的围岩蚀变极为发育,并且普遍具有围岩接触变质程度与围岩裂隙密切程度成正比的变化关系,若岩体与围岩的接触带较为平直时,接触变质带较窄,蚀变带也较窄;若岩体与围岩产状呈斜交时,接触变质带较宽,蚀变带也较宽。矿区围岩蚀变主要有以下几类:①矽卡岩化,大黑山钨矿床的主要找矿标志,主要分布于片岩和片麻岩内,空间上位于地层与岩体的外接触带上,多呈似层状、带状展布,是矿区内主要的矽卡岩型白钨矿体的赋存部位;②云英岩化,多与矽卡岩化相伴出现,空间上位于岩体与片麻岩、片麻接触带内侧靠近岩体一侧,普遍伴随白钨矿化,且具有云英岩化越发育、岩体越破碎,白钨矿化越好的变化规律,是该区域寻找云英岩型白钨矿体的主要找矿标志,如西藏察隅县那阿钨多金属矿中云英岩化带,是主要的白钨矿化类型[14],因此,在后期的勘查过程中应加强大黑山地区云英岩化带的研究工作,是寻找云英岩化型白钨矿体的主要部位;③萤石化,主要分布于岩体与围岩接触带部位,可形成萤石脉型白钨矿体,是本区主要的找矿标志之一;④硅化,多沿接触带附近的裂隙分布,可见石英脉型白钨矿体,裂隙密集的区域硅化越强烈,白钨矿化越好;⑤黄铜矿化和闪锌矿化,在部分白钨矿体外围的围岩中零星出露,对找矿具有一定的指示意义;⑥黄铁矿化,普遍发育于片麻岩、片岩内部,但对白钨矿化的空间分布特征没有明显的指示意义。

3 矿床成因分析

3.1 成矿时代分析

成矿时代分析是探讨矿床成因的基础,大黑山钨矿床成矿时代的确定可以从两方面间接判断:①在白钨矿(化)体的空间展布特征上,大黑山矿区的白钨矿(化)体多产于黑云母二长花岗岩内部或者岩体与片麻岩、片岩的接触带中,具有明显的岩性(黑云母二长花岗岩)、构造(接触带构造)控矿的特征,因此,可以认为大黑山地区该期岩浆活动的时限为成矿时限或者略早于成矿时限;②矿区内与成矿关系密切的黑云母二长花岗岩,其LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄为450.5 Ma±2.8 Ma,为该岩体的结晶年龄,属于加里东期的岩浆活动[8]。因此,综合上述两个方面的间接判断证据,认为大黑山钨矿床的成矿时代应属于加里东期。

3.2 矿床成因分析

大黑山地区属于中祁连陆块的组成部分,区域上古元古界托赖岩群组成了结晶基底,为一套动型泥沙质岩—中基性火山岩—镁质碳酸盐岩沉积组合[10],在加里东时期,随着洋壳的俯冲作用,诱导较厚地壳的大陆边缘发生了重熔作用,形成了陆壳物质与地幔物质混合的中酸性岩浆,并同化了古元古界托赖岩群地层,形成了区域性钨元素的初步富集。岩浆随着构造薄弱部位以及韧性剪切变形带上侵,在古元古界托赖岩群组有利部位(碳酸盐岩等分布区域)发生热接触变质作用,形成矽卡岩带,在热接触变质过程中因接触界面的地球物理化学条件发生突变,使得岩浆中的钨元素随着变质作用的进行逐渐析出、富集,形成矽卡岩型白钨矿化体[8]。随着岩浆与围岩作用,使得岩浆热液的温度逐渐降低,析出较多的含钨岩浆热液并随着构造裂隙运移、储闭、沉淀、形成石英脉型白钨矿体、萤石脉型白钨矿体、云英岩化型白钨矿体等矿床类型。综上所述,大黑山钨矿床的矿床成因主体为矽卡岩型白钨矿床。

4 结 论

1)大黑山钨矿床受岩性—构造控制明显,白钨矿(化)体主要赋存在加里东期黑云母二长花岗岩与古元古界托赖岩群的接触带中的矽卡岩和靠近岩体一侧的云英岩化带中,在与接触带构造相连的次级裂隙中可见石英脉型白钨矿体和萤石脉型白钨矿体。

2)矿体形成多变,以似层状、分支状、透镜体状等为主;矿石品位稳定、厚度变化稳定,属于稳定性矿体。

3)大黑山钨矿床的形成与加里东期大规模的中酸性岩浆活动具有成因联系,其主体为矽卡岩型白钨矿体,但具有寻找云英岩化型白钨矿的潜力。