礼貌策略下大学生称呼语的使用调查

沐晶洁

摘 要: 称呼语作为说话者传递给听者的第一信息,一定程度上体现出对话双方的身份和社会地位,同时表达出说话者的情感态度。恰当的称呼语有利于进行更加融洽的交谈交往。本文通过对在校大学生的称呼语使用情况进行抽样调查,考查大学生在礼貌策略下对校园区域内不同人员的称呼语选择现象及原因。

关键词: 大学生 称呼语 礼貌策略

一、引言

以往学者对礼貌策略的研究多集中在文学作品、广告标语、生活会话及外交策略等方面。例如,杨希燕、李梦瑶在《从面子理论和礼貌策略分析〈吐槽大会〉的语言》中,从面子理论出发,从积极面子、消极面子及面子策略三方面分析了《吐槽大会》这一综艺节目中,面子和礼貌的维护与损害及相应的应对措施[1]。许曼在《中国计生标语礼貌策略分析》中以布朗和列文森的面子观为主要理论框架,通过剖析不良计生标语和文明计生标语对礼貌策略的使用情况,透射出中国计生标语的文明趋向[2]。赵潇潇在《中美外交发言人讲话中面子保全策略的对比研究》一文中,以布朗和列文森的面子保全论为理论基础,对中美外交发言人讲话中礼貌策略即面子保全策略的应用情况进行了研究[3]。在称呼语的使用情况研究方面,张蕾通过追踪调查,研究分析称呼语在交流中发挥了怎样的作用[4]。王加林基于问卷调查的结果,从社会语言学中权势角度分析了对教职员工的称呼[5]。本文不同于以往的研究,将以大学生校园生活中常用称呼语为对象,利用礼貌策略进行分析。

大学生选择称呼语时,除了受王加林所说的权势这一要素影响以外,也受说话人与受话人之间的亲密程度的影响。随着年级的升高,大学生的权势随之发生变化,这种权势上的变化会对大学生选择称呼语产生怎样的影响属于本文研究内容之一。本文将基于布朗和列文森的礼貌策略理论,对大学生称呼语的使用情况进行考查。

二、调查方法

本研究主要采用问卷调查形式。共发布了600份问卷,收回问卷555份,其中有效问卷550份。大学如同一个小型社会,大学生在这个小型社会中与教职员工、高年级学生、低年级学生、超市工作人员、宿舍管理人员等各种各样的人接触。这些情况下的称呼语主要分为以下三种:

1.称呼老师(姓+老师、名+老师、姓名+老师、学科+老师、直呼姓名、老+姓、绰号昵称等)

2.称呼同学(称呼全名、单独称呼名、单独称呼姓、称呼姓或名的叠音、称呼同学职务、称呼外号昵称等)

3.称呼学校工作人员(老师、师傅、大妈、阿姨、老板、哥哥、姐姐等)

问卷调查主要涉及上述三个方面,问卷设置了说话人与受话人距离(关系亲疏),受话人权势大小两个变量。例如在对老师的称呼语调查部分设置这些问题:请问你如何称呼关系亲近的老师?请问你如何称呼不太熟悉的老师?请问你如何称呼担任行政职务(例如院长,书记)的老师?请问你如何称呼不认识的老师?

本文将根据大学生在不同情境下选择称呼语的数据,分析其选择涉及的礼貌策略特征,依据分析结果总结出大学生称呼语的选择依据。

三、调查结果分析

布朗和列文森认为,人类的交际行为是一种伴随着威胁积极面子和消极面子的行为,称为面子威胁行为。“威胁面子程度”(Wx)的大小取决于“说话人和受话人的社会性距离”(D)、“受话人相对于说话人所拥有的相对权势”(P),以及“行为给予对方的心理负担程度”(Rx)这三者之和。用公式表示为“Wx=D(S,H)+P(H,S)+Rx”[6]。根据公式,可以看出当D、P、Rx三个因素中任何一个因素的值增大或减小时,面子威胁程度会随之增大或减小。

本文以亲密度的大小反映说话人和受话人之间的社会性距离大小,亲密度越高(越低),说话人和受话人的社会距离越小(越大),面子威胁程度随之变小(变大)。本文将对大学生选择称呼语时的主要依据进行研究。

(一)双方关系亲密度对称呼语的影响

在日常生活中,双方关系的亲密度影响说话人对称呼语的选择,面对不同亲近程度的人时,说话人对称呼语的选择一般不同。

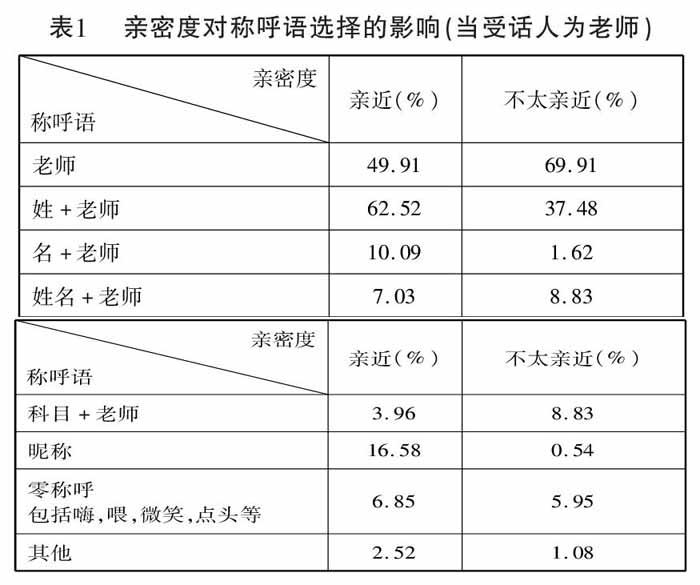

表1 亲密度对称呼语选择的影响(当受话人为老师)

在调查中发现,面对关系亲近的老师时,选择“姓+老师”这一称呼语的大学生占比高达62.52%,选择“老师”这一称呼语的大学生占比次之,达到49.91%,选择“昵称”这一称呼语的大学生占比16.58%。面对不太亲近的老师时,选择“姓+老师”这一称呼语的仅有37.48%的大學生,选择“老师”这一称呼语的大学生占比却高达69.91%,选择“昵称”这一称呼语的大学生占比为0.54%。表明,面对关系亲近的受话人时,社会距离较小,面子威胁程度较小,所以大学生会选择较为亲昵的称呼。但选择“昵称”这一称呼语的占比远小于带有“老师”的称呼语,由此可以看出,大学生受中国传统文化尊师重教的影响,在受话人为老师的情况下,即使关系亲密,也会选用较为尊敬的称呼语。

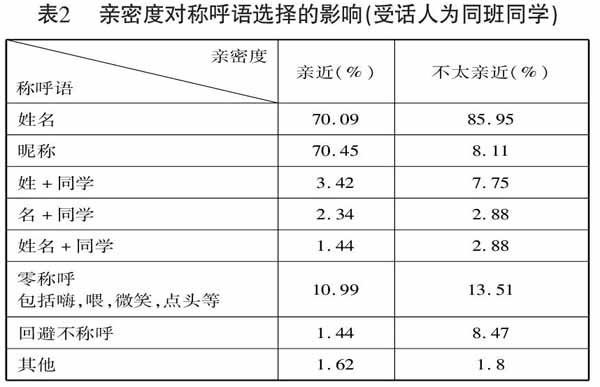

表2 亲密度对称呼语选择的影响(受话人为同班同学)

说话人在面对较为亲近的同班同学时,选择以“昵称”称呼的大学生占比为70.45%。这表明,在面对关系较为亲近的同班同学时,由于说话人和受话人之间的关系较为亲近,社会距离较小,一般会选用昵称这样较为亲昵、随意的称呼语对受话人进行称呼。说话人在面对不太亲近的同班同学时,选择以“姓名”称呼的大学生占比高达85.95%。也有13.51%的大学生面对不太亲近的同班同学时,选择“零称呼(包括嗨,喂,微笑,点头等)”对受话人进行称呼。这表明,面对关系不太近亲近的同班同学时,社会距离较大,如果选用昵称这样的称呼就容易让对方感觉莫名其妙,造成尴尬的局面,所以选用较为客气慎重的称呼语对受话人进行称呼。

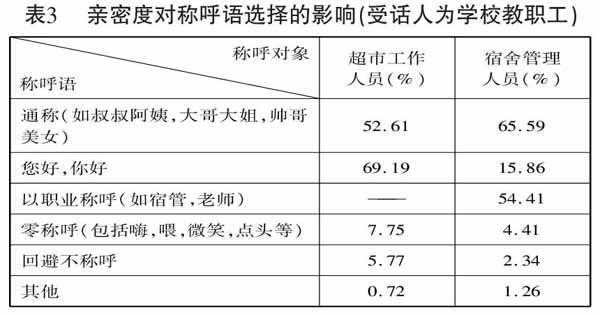

表3 亲密度对称呼语选择的影响(受话人为学校教职工)

在大学生的校园生活中,除老师之外,还经常接触到其他教职人员,如宿舍管理人员及超市工作人员。在调查中发现,当受话人为宿舍管理人员时,选择“通称(如叔叔阿姨等)”称呼对方的大学生占比为65.59%,还有54.41%的大学生以“职业(如宿管,老师等)”对宿舍管理人员进行称呼。当受话人为超市工作人员时,选择以“您好,你好”称呼对方的大学生占比为69.19%;选择以“通称(如叔叔、阿姨等)”对超市工作人员进行称呼的大学生占比为52.61%。不难看出,在面对不同的受话人时,大学生对称呼语的选择有很大差距。由于宿舍管理人员作为与大学生生活密切相关的存在,较为关注学生的宿舍环境、课余生活、情绪状况等,同大学生的直接交流更多,与大学生的亲密度相对较高,因此他们之间的社会距离相对较小,所以选择叔叔阿姨这样较为亲昵的称呼。同时,宿舍管理人員多为长辈,为了体现对对方的尊重也有大学生会选择“老师”这样的称呼语。与之不同,大学生与超市工作人员的交流不多,交往不深入,彼此不了解,亲密度相对较低,社会距离较大,大学生在称呼超市管理人员时会更客气,仅以“您好,你好”进行提示,引出话题。

(二)受话人具有的权势大小对称呼语的影响

在社会关系当中,上下关系、长幼关系等不同的社会关系具有明显的不对称性。张璟认为“实际上,并非只有社会上处于一定社会地位的人才会拥有权势,或者说,人与人之间的权势关系并不完全取决于社会分层,每个人都有其特定的权势级别”[7]。大学生作为社会群体的重要组成部分,在与老师、学生的交往过程当中,也会受到这种不对称关系的影响。比如,在和高年级交往过程中,高年级同学在一定程度上发挥引导的作用,这就形成了由于年龄高低引起的一种形式的权势关系。

表4 权势关系对称呼语选择的影响(受话人为学生)

调查数据显示,面对同等亲密度的高、低年级同学时,仅有20.9%的大学生选择直呼高年级同学的姓名,直呼低年级同学姓名的大学生占比却高达47.39%,这表明大学生面对权势较大的高年级同学时,会尽量避免直呼姓名,选用“学长/学姐”这样的称呼,既不会显得生疏又包含对前辈的尊敬之情。但面对权势较小的低年级同学时,选择直呼姓名的大学生明显增多,此种情况下大学生处于权势较高的位置,较少考虑对受话人的尊敬程度,就会选择不太客气的称呼。但占比最高的称呼语仍是“学弟/学妹”,这样既能拉近双方关系又能体现权势差别的称呼语。

表5 权势关系对称呼语选择的影响(当受话人为老师)

当受话人为老师时,根据老师是否担任行政职位这一情况,大学生会选择不同的称呼语。选用“老师”对行政部门的老师进行称呼的占比为79.10%,对普通老师进行称呼的占比为69.91%。这表明,大学生对行政部门老师的姓名等情况不太了解,选用“老师”这种较为安全的方式进行称呼。面对行政部门的老师(如书记、院长)时,只有2.70%的大学生选择“姓名+职位”这一称呼,但是当受话人为普通老师时,有8.83%的大学生选择“姓名+老师”这一称呼。这是由于大学生平时几乎不与行政部门老师来往,大多数情况下不知道行政部门老师的基本信息,因此选用“姓名+职位”这一称呼语的大学生占比较小。

(三)其他因素对称呼语选择的影响

表6 年级对称呼语选择的影响(当受话人为老师)

除上述亲密度与权势外,本文还对年级、性别、籍贯等因素进行研究。研究发现,当说话人为大一新生,受话人为老师时,有53.51%的学生选择“老师”进行称呼,有56.14%的学生选择“姓+老师”进行称呼,也有6.14%的学生选择用“科目+老师”进行称呼。然而,当说话人为大四年级和研究生时,选用“老师”这一称呼语的占比为28.30%,选用“姓+老师”这一称呼语的占比为73.58%,选用“科目+老师”的占比为零,这是因为大一年级同学刚刚进入校园,年龄较小,对老师不太熟悉,保持中学时代对老师的称呼习惯,但是随着年级的升高,大学生选择的科目逐渐不同,选用“科目+老师”这一称呼并不能表明具体所指的是哪位老师,此时选用“姓+老师”更加简明易懂。

通过研究,说话人的性别在一定程度上会影响称呼语的选择,例如:对于“零称谓”“你好”的使用,虽然男女都有,但女性使用的比率明显高于男性,说明女性更喜欢用比较可靠和安全的零称谓“你好”,因为“你好”不区分男女老幼,只是用来招呼对方以引起对方的注意,更容易为对方所接受[8]。

四、结语

称呼语处于不断的动态变化之中,受到各种社会因素的影响,与亲密度、权势关系、性别及年龄等因素有着密不可分的关系。本文主要从亲密度和权势关系两方面研究大学生称呼语的使用情况,根据Brown & Levinson的理论,当“Rx(给予对方的心理负担程度)”不变和“P(受话人相对于说话人所拥有的相对权势)”不变的情况下,随着说话人与受话人的亲密度不断升高,面子威胁程度较低,说话人将选择更亲昵的称呼语对受话人进行称呼;当“Rx(给予对方的心理负担程度)”不变和“D(说话人和受话人的社会性距离)”不变时,当受话人拥有的相对权势较高时,面子威胁程度较大,说话人会选择较为客气和委婉的方式对受话人进行称呼。然而,性别和年龄等因素会对说话人对称呼语的选择产生一定程度的影响,但这种影响随着亲密度和权势关系的变化而变化,不能作为影响称呼语选择的主要因素。

参考文献:

[1]杨希燕,李梦雅.从面子理论和礼貌策略分析《吐槽大会》的语言[J].山东商业职业技术学院学报,2019,19(03):99-103.

[2]许漫.中国计生标语礼貌策略分析[J].现代语文(语言研究版),2016(11):92-95.

[3]赵潇潇.中美外交发言人讲话中面子保全策略的对比研究[D].徐州:中国矿业大学,2018.

[4]张蕾.大学生称呼语使用情况调查及分析[D].武汉:华中师范大学,2004.

[5]王加林,李思灯,李旭红.大学校园教师称呼语的研究——基于华南师范大学的一项社会语言学调查[J].韩山师范学院学报,2014,35(05):66-70.

[6]毋育新.日汉礼貌策略对比研究研究[M].北京:中国社会科学出版社,2008:205.

[7]张璟.从言语行为看交际中的权势关系——浅析《讹诈》中的人物关系[J].剑南文学(经典教苑),2011(06):134.

[8]李琼.汉语当代社会称呼语的变异研究[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2015,44(04):168-174.

本研究由云南大学大学生创新创业项目经费资助。

指导教师:李月婷