北疆超晚播小麦品种生育特性及产量比较

李 磊,王 铜,汪晓东,王 欢,苏文平,薛丽华,周芳芝,章建新

(1.新疆农业大学农学院,新疆乌鲁木齐 830052;2.新疆农业科学院粮食作物研究所,新疆乌鲁木齐 830091;3.新疆农业科学院墨玉农业实验站,新疆和田 848100)

超晚播小麦是指冬前叶龄小于3叶的小麦,最晚播的冬前不能出苗,俗称“土里捂”或“包蛋麦”[1]。超晚播主要是针对晚茬地种植小麦的早熟高产技术[2-3]。近年来,新疆实施了严格的水资源管理制度,巨大的节水需求将推动超晚播技术在北疆广泛应用。选择适宜的小麦品种是超晚播技术获得高产的前提条件。20世纪50、60年代,新疆、青海、甘肃、西藏等地曾用春性小麦品种晚播,在足苗的情况下,春性品种冬播的生产潜力高于春麦正常播种[4-6]。20世纪90年代的研究认为,在超晚播条件下,春性小麦品种较冬性品种早熟、高产[3]。而近年,有关超晚播小麦的研究、特别是对“土里捂”小麦的研究甚少。由于节水的需要,超晚冬播小麦技术已经在华北地区开始受到重视,研究发现,冬小麦高密度超晚播栽培技术在获得较高水分利用效率的同时,仍可获得高产[1]。但超晚播冬性小麦与春性小麦生育特性及产量相关比较研究还未见报道。基于新疆巨大的节水需要,急需北疆超冬播小麦高产栽培技术,并需要与之相适应的高产小麦品种。因此,本研究在超晚播(冬前不灌水)条件下,选用北疆主栽6个冬性小麦品种和5个春性小麦品种,比较春、冬性小麦品种间生育特性和产量的差异,并探究其高产生育特性,以期为北疆超晚播小麦高产栽培提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验区概况

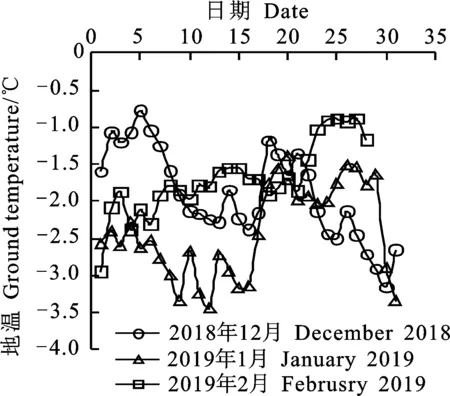

试验于2018年-2019年度在新疆乌鲁木齐市头屯河区三坪农场新疆农业大学实习基地进行。试验地为壤土,0~20 cm土壤有机质含量 1.1%、碱解氮含量60 mg·kg-1、速效钾含量 215.0 mg·kg-1、速效磷含量16 mg·kg-1、土壤pH 值为8.28,前茬西瓜。2018年12月-2019年2月小麦越冬期耕层(4 cm)日最低地温动态变化见图1。

1.2 试验材料及设计

供试冬性小麦品种:新冬18号、新冬22号、新冬41号、新冬48号、新冬51号、新冬53号;春性小麦品种:新春6号、新春20号、新春27号、新春29号、新春43号。随机区组排列,小区面积11.4 m2(3.8 m×3.0 m)。重复3次。翻地前基施磷酸二铵300 kg·hm-2,耙地、旋耕后,于2018年10月31日人工开沟精量点播,行距20 cm,播种深度为4 cm左右,播种密度1.0×107粒·hm-2。播种同时,将3个地温计(Micro Lite USB DATA Loggers)埋入4 cm(同播种深度)土层内,融雪后取回地温计,以地温计的日最低温度平均值计算2018年12月、2019年1月和2月4 cm土层最低温度动态(图1)。冬前不灌水,春季分别在2019年4月18日、5月7日、5月21日、6月5日以及6月19日各滴水1次(累计5次),每次滴水750 m3·hm-2。分别在2019年4月18日、5月7日随水施入112.5 kg·hm-2纯氮,共施纯氮225 kg·hm-2。2019年6月24日至7月2日成熟。

图1 越冬期4 cm土层日最低地温动态Fig.1 Dynamicdaily minimum ground temperature(4 cm aboveground)during over-wintering period

1.3 方 法

1.3.1 生育进程记载及总茎数动态测定

调查各品种出苗期、出苗率、分蘖期、拔节期、抽穗期、开花期和成熟期的生育期。

各小区选取具代表性1 m样段,分别在2019年4月9日、4月19日、4月30日、5月10日、5月20日、6月1日、6月17日连续调查总茎数动态变化;根据4月9日出苗数计算出苗率(出苗 数÷播种数×100%)

1.3.2 叶面积指数测定

分别在2019年4月30日、5月10日、5月20日、6月1日、6月17日,各小区选取具有代表性单茎30个,按长宽系数法计算单茎叶面积,结合群体茎数计算各处理的叶面积指数(LAI)。将测定完叶面积样品放入105 ℃烘箱中杀青30 min,80 ℃烘24 h至恒重,测定单茎干重,结合群体茎数计算群体干物质积累量。

1.3.3 产量及其构成因素测定

成熟期分别从各小区选取具有代表性的样点4 m2(2 m×2 m),实收测产,最终按照籽粒含水量13%折算出产量。同时每小区选取0.2 m2(1 m×0.2 m)样株,调查干物质积累量、有效穗数、穗粒数和千粒重。

1.4 数据处理

数据用Excel 2016整理并绘图,用SPSS 21.0进行方差分析,利用LSD法进行差异显著性检验。

2 结果与分析

2.1 冬、春性小麦品种间出苗率及生育进程差异

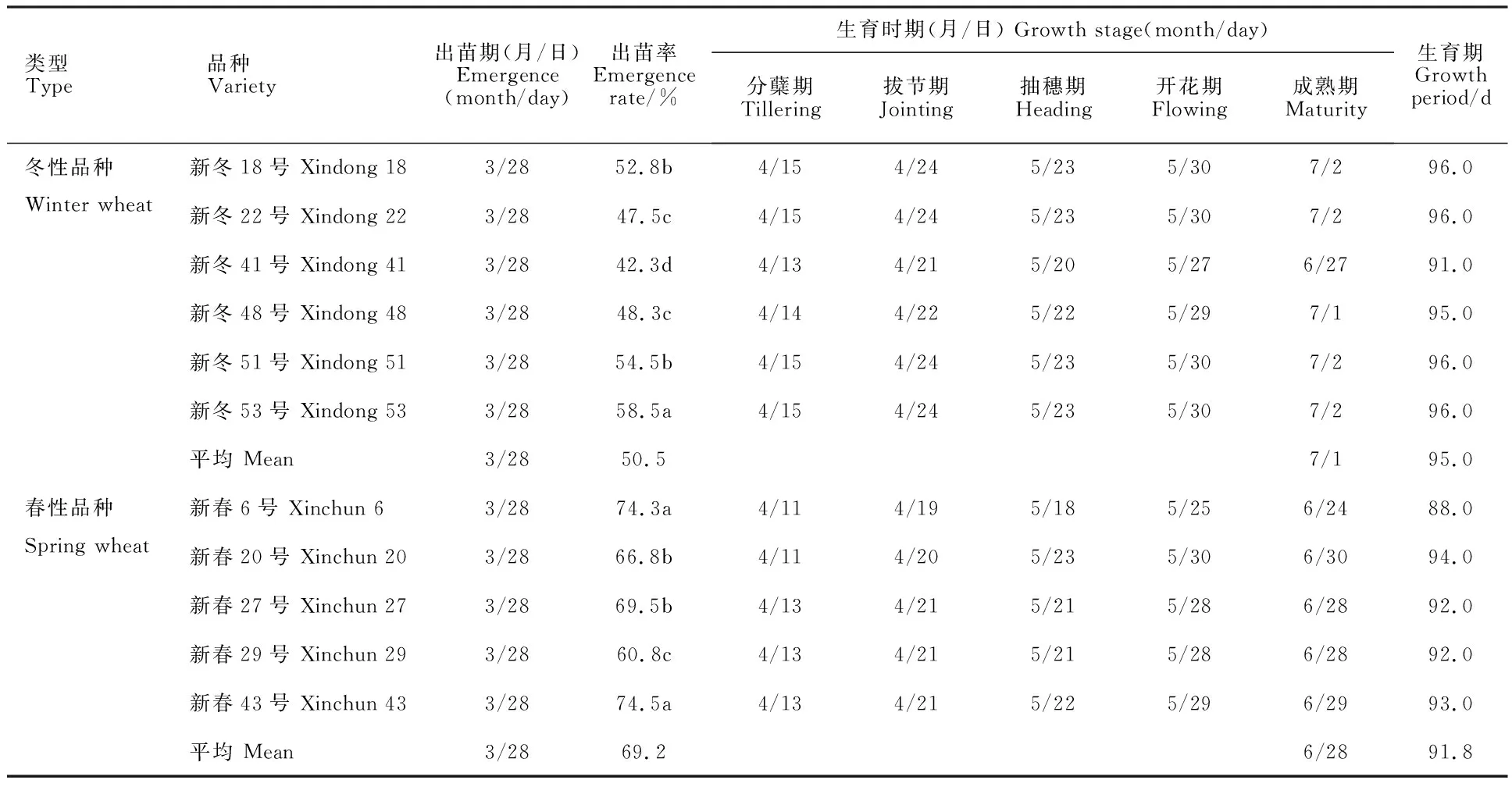

由表1可见,各小麦品种间出苗率存在不同程度差异。冬性小麦以新冬53号(58.5%)最高,新冬41号(42.3%)最低,二者之间及其与其他品种间的差异均显著;春性小麦以新春43号 (74.5%)、新春6号(74.3%)较高,新春29 (60.8%)最低,三者与其他品种间的差异均显著。春性品种平均出苗率为69.2%,明显高于冬性品种平均出苗率(50.5%)。不同小麦品种生育期不尽相同,冬性小麦以新冬41号成熟最早、生育期(91.0 d)最短,新冬18号、新冬22号、新冬51号以及新冬53号生育相同,均为96.0 d;春性品种以新春6号成熟最早,生育期(88.0 d)最短,新春20号最晚成熟,生育期较(94.0 d)长;春性品种的平均生育期(91.8 d)较冬性品种(95.0 d)缩短3.0 d。说明超晚播条件下,春性品种出苗率明显高于冬性品种,以新春6号、新春43号较高;春性品种平均生育期比冬性品种短约4 d,新春6号、新冬41号的生育期较短。

表1 各小麦品种出苗率和生育进程Table 1 Emergence rate and growth process of various wheat varieties

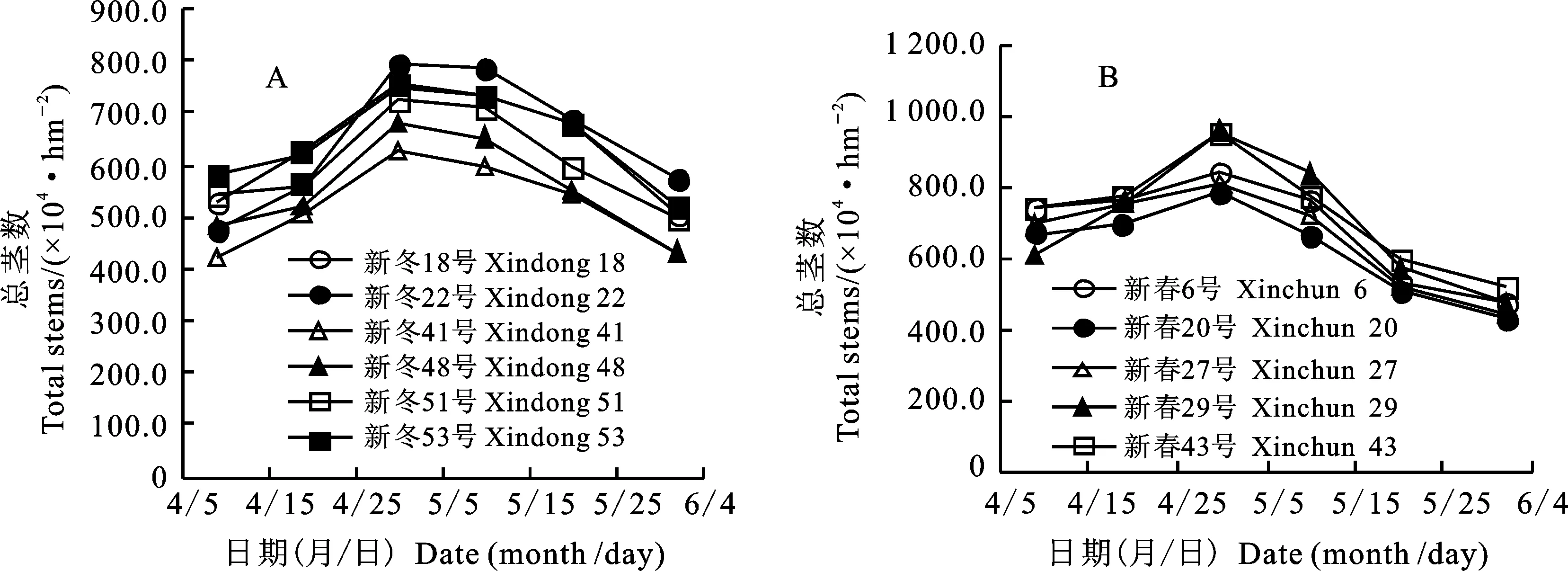

2.2 冬、春性小麦品种群体总茎数动态差异

由图2可以看出,随小麦生育期推移,各品种的总茎数均呈现先增加后降低的趋势,并于4月30日达到最大值。各品种总茎数峰值差异程度不同,冬性品种总茎数峰值以新冬22号(795.3×104·hm-2)最高,新冬41号(624.6×104·hm-2)最低,二者差异显著(P<0.05,图2A);春性品种总茎数峰值以新春29号(958.1× 104·hm-2)、新春43号(950.4×104·hm-2)较高,新春20(786.5×104·hm-2)最低,后者与前两者差异显著(P<0.05,图2B)。春性品种总茎数峰值平均值为(869.3×104·hm-2),明显高于冬性品种(772.4×104·hm-2)。整体而言,超晚播条件下,总茎数峰值以新冬22号、新春29号、新春43较高;春性品种的总茎数峰值高于冬性 品种。

图2 各小麦品种群体总茎数动态Fig.2 Dynamics of total stem number for different wheat varieties

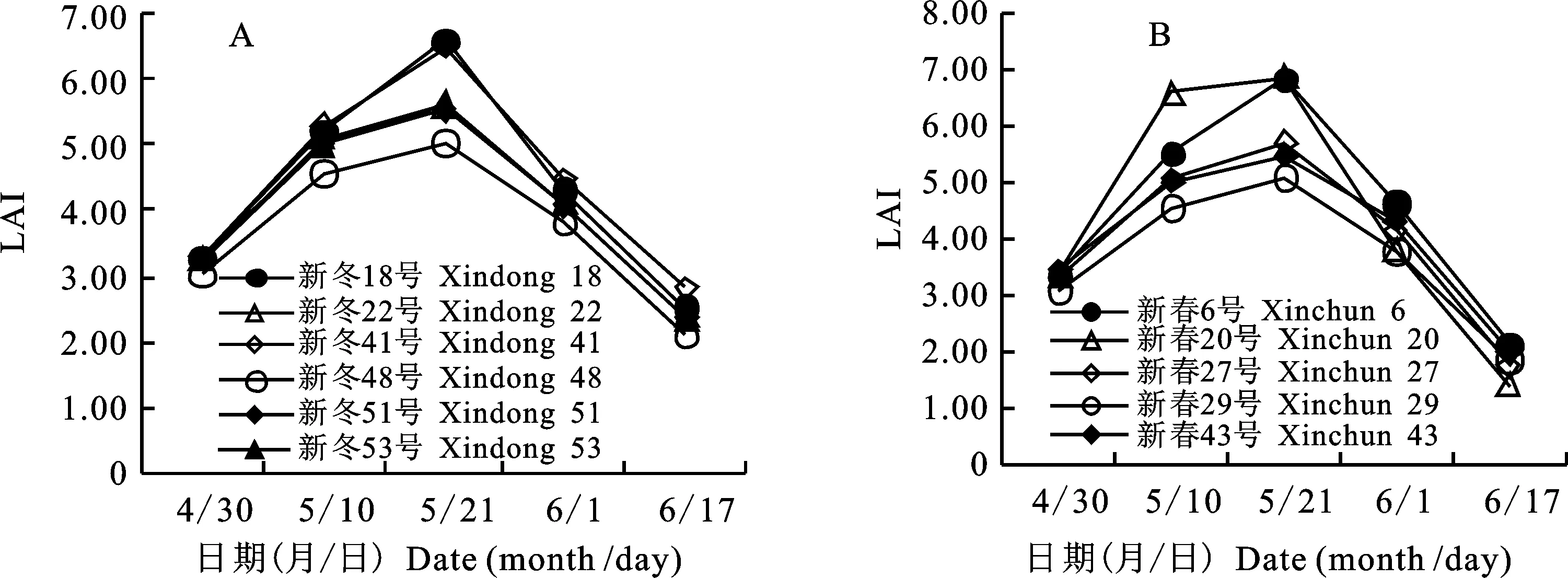

2.3 冬、春性小麦品种群体叶面积指数差异

由图3可见,随着小麦生育期推移,各品种的群体叶面积指数均呈先增后降趋势,在5月21日左右达峰值。不同品种间叶面积指数峰值差异程度不同,冬性品种以新冬41号和新冬18号峰值较大,分别为6.51、6.60,且显著高于其余冬性品种(P<0.05,图3A);春性品种以新春20号、新春6号较大,分别为6.80、6.74,二者显著高于其余春性品种(P<0.05,图3B)。冬性品种LAI平均峰值 (5.82)与春性品种平均峰值(5.97)差异不明显。说明超晚播条件下,小麦的叶面积指数峰值与冬、春性无关,新冬41号、新冬18号、新春6号、新春20的叶面积指数峰值较大。

图3 各小麦品种群体叶面积指数(LAI)动态Fig.3 Leaf area index(LAI) dynamics for different wheat cultivars

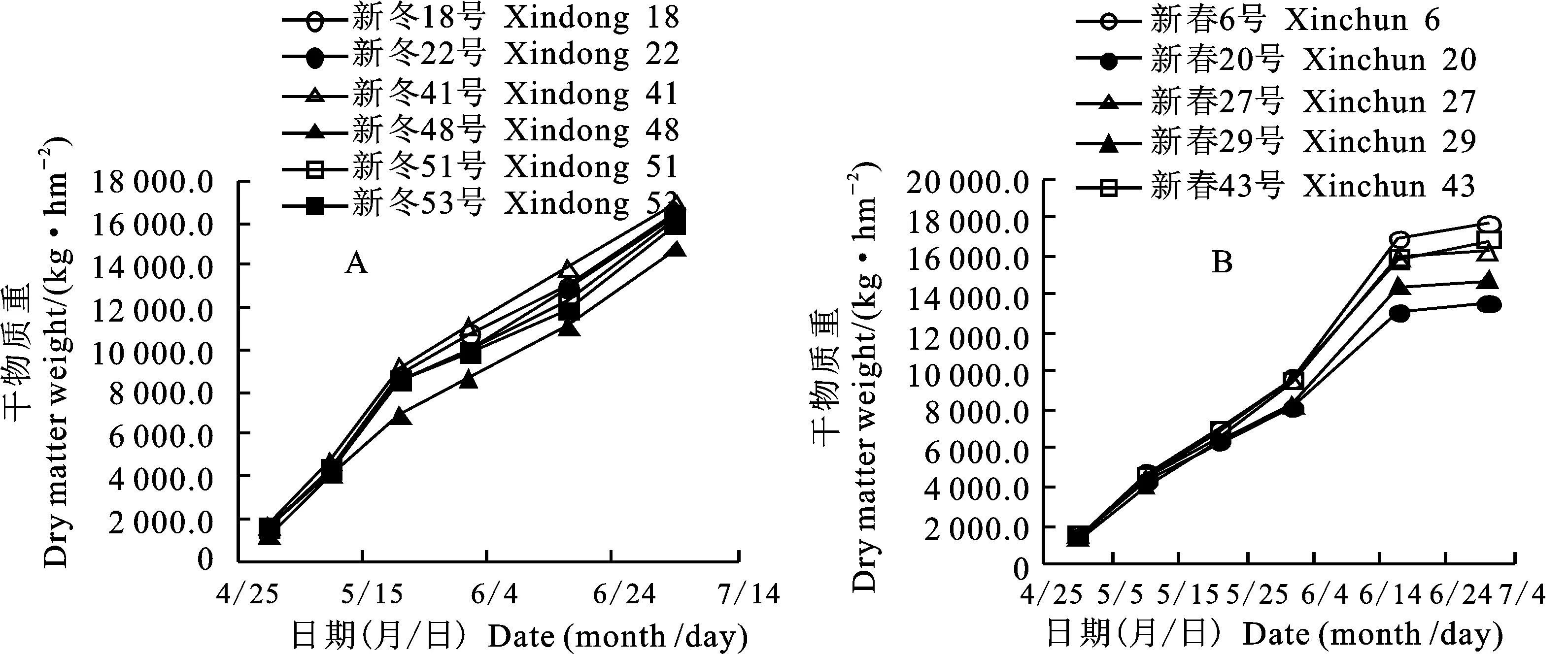

2.4 冬、春性品种群体干物质积累量差异

由图4可见,供试小麦品种的干物质积累量随生育期推移持续增加。成熟期6个冬性品种的总干物质积累量在 14 727.8~16 983.26 kg·hm-2之间,以新冬41最高,为16 983.3 kg·hm-2(图4A);春性品种总干物质积累量在13 588.6~17 634.7 kg·hm-2之间,以新春6号最高,为17 634.7 kg·hm-2(图4B)。春性品种成熟期干物质积累量平均值(15 804.1 kg·hm-2)与冬性品种平均干物质积累量 (16 140.9 kg·hm-2)差异不明显。说明超晚播条件下,小麦总干物质积累量与冬、春性无关;新冬41号、新春6号、新春43号干物质积累量明显高于其余品种。

图4 各小麦品种干物质积累量动态Fig.4 Dynamics of dry matter accumulation for various wheat varieties

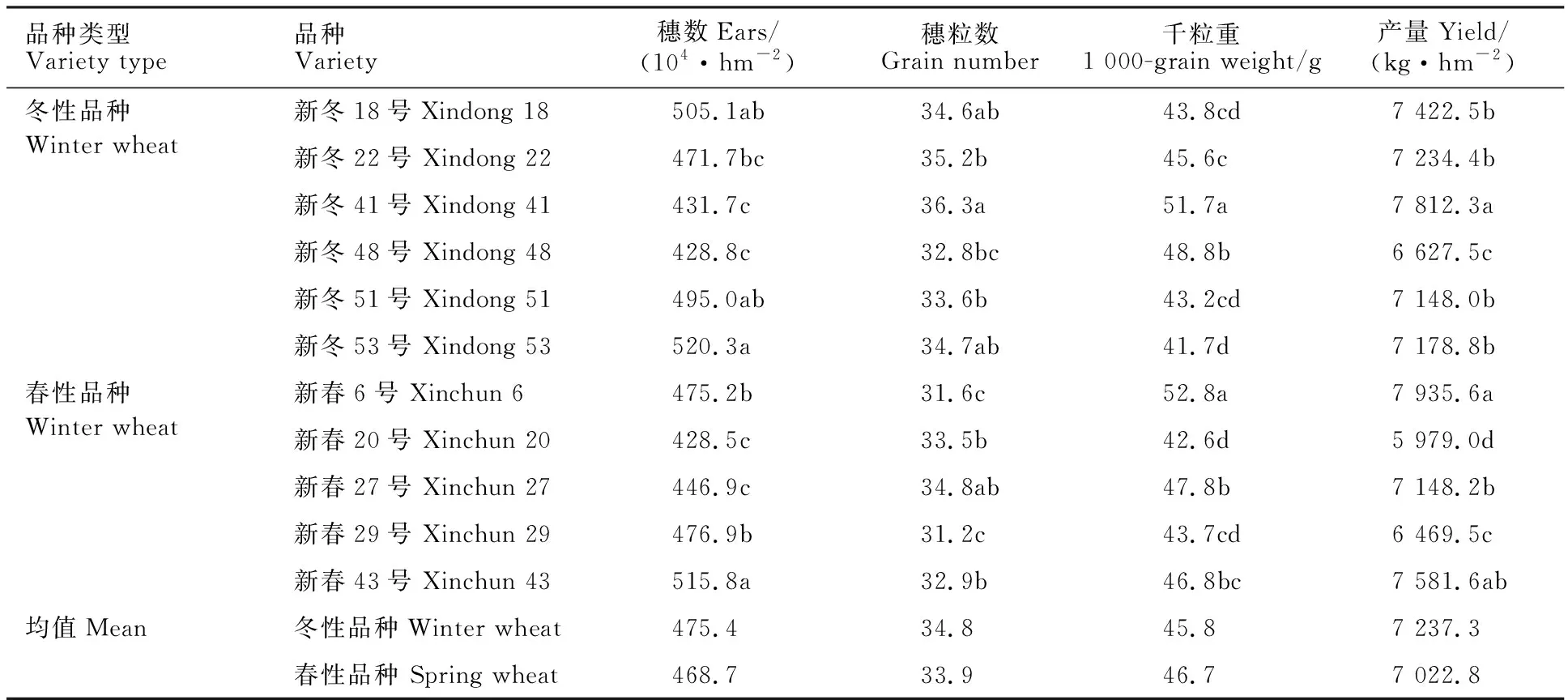

2.5 冬、春性品种产量及其构成因素的差异

由表2可知,各品种间产量差异程度不同。冬性品种以新冬41号产量最高,为7 812.3 kg·hm-2,且显著高于其余冬性品种(P< 0.05);春性品种以新春6号、新春43号产量较高,分别为7 935.6 kg·hm-2、7 581.6 kg·hm-2。冬性品种平均产量(7 237.3 kg·hm-2)与春性品种平均产量(7 022.8 kg·hm-2)差异不明显。新冬41号产量主要在于较高的穗粒数 (36.3)和千粒重(51.7 g);新春6号高产主要是较高的千粒重,达52.8 g,显著高于除新冬41以外的其余品种;新春43号高产主要是较高的穗数(515.8×104·hm-2),且穗粒数和千粒重均不低。说明超晚冬播条件下,产量与冬、春性关系不大,以新春6号(春性品种)和新冬41号(冬性品种)产量较高。

表2 超晚冬播冬、春性小麦品种的产量及产量构成Table 2 Yield and yield components of winter and spring wheat varieties undersuper late sowing in winter

3 讨 论

冬播春性小麦品种春季出苗率低是生产上需要解决的首要问题。秋播春性小麦品种以土中萌芽越冬,成活率较高[7]。春性小麦晚播出苗率低的主要原因是易遭受冻害[5]。4 ℃低温可降低小麦发芽速度、阻碍幼苗生长,降低了小麦株高、干重、根长和根干重[8]。正常播种时冬小麦冻害发生严重程度与越冬期间分蘖节经历的最低温度有关[9-10]。北疆超晚播小麦在1月份平均气温 -13 ℃条件下越冬后,可获得较高产量(6 568 kg·hm-2)[2]。“包蛋”冬麦成熟期比正常播种冬麦迟熟5~7 d,但可获得较高产量;“包蛋”春小麦成熟期比正常播种春小麦早熟4~6 d,产量可达6 165.0 kg·hm-2[3]。本试验结果表明,超晚播小麦越冬期间种芽经历的最低温度为-3.36 ℃(图1,1月12日),春、冬性品种出苗率分别为66.8%~74.3%、42.3%~58.5%,春性品种出苗率明显高于冬性品种。超晚播小麦越冬期出苗率是播种质量、种芽经历最低温度条件(气温高低和积雪厚度)、病害、冻融交替和雪水渍等多种因素共同作用的结果。其中,影响最大的因素可能是越冬期间种芽所经历的最低温度。由于年际间环境因素差异较大,有关超晚播条件下春、冬性品种出苗率的差异较大的原因有待进一步研究。本试验条件下,春性品种的平均生育期较冬性品种短3.0 d,与李灿云[3]的结果相似。但新冬41号生育期(91.0 d)仅比新春6号(88.0 d)长,却比其余春性品种生育期(92.0~94.0 d)短。春性小麦品种无需经过低温春化阶段,而冬性小麦品种需要经过严格低温春化阶段才能抽穗[11],春性品种表现早熟可能与冬播条件下其种芽经历长期低温春化过程有关,其原因有待研究。虽然春性小麦品种新春29号出苗率和成穗数均较高,但由于穗粒数、千粒重均较低,导致最终产量较低。新冬41号、新春6号、新春43号均获得7 500 kg·hm-2以上的产量,是在本试验条件下适合超晚播的品种。

4 结 论

超晚播条件下,春性小麦品种出苗率、群体总茎数峰值均高于冬性品种;春性品种平均生育期比冬性品种短3.0 d;两类品种的叶面积指数峰值、总干物质积累量及产量的平均值间差异不明显。本试验条件下,新春6号、新冬41号、新春43号较适合在北疆超晚冬播。