结构面倾角影响下大埋深隧洞开挖稳定分析

李 忠 洪

(重庆化工职业学院建筑工程系,重庆 401228)

0 引言

地下工程与地下空间建设过程中,相应的安全建设与风险管理已成为国内外专家关注的重要问题[1],亦是工程建设人员的工作重点。由于天然岩体形成过程中存在各种层理、弱面、微裂隙、微孔隙等[2],因此,对于受到明显软弱面切割的岩体,将之视为连续岩体并计算开挖稳定是有不足的。现有研究中,对于围岩结构面倾角在采用非连续变形方法分析开挖稳定方面的影响涉及较少。

1 非连续变形方法计算原理

非连续变形分析方法(DDA)在1985年由石根华和Goodman教授共同提出,是区别于连续介质的一种非连续介质力学模型[3,4]。相较于基于各向同性连续介质的计算方法而言,遵从实际软弱层面对岩体的切割划分,由于切割的方位、倾角等不一样,它的计算单元可以是任何形状的。软件计算时,对于块体接触可采用库仑定律,并联立平衡方程对相应块体荷载与时间增量求解,利用非连续变形理论,DDA在地下工程、边坡等方面有较多的分析研究[5-7],DDA方法在工程实例应用和理论分析方面仍然充满活力。

2 工程实例及分析条件

2.1 工程实例

研究工程位于湖南,为双洞独立式公路隧道,开挖隧洞建筑限界尺寸为净宽9.75 m×净高5.0 m。隧道穿越高大山体,双洞隧道中最大埋深深度约850 m,全隧道近50%长度埋深超过455 m,属于大埋深隧道。根据公路设计,开挖隧道洞轴线走向为NW67°,隧道轴线主要通过六条大断层,全隧道岩性主要为变质砂岩和硅质板岩。

某洞段开挖发现,隧洞断面多以局部破坏和局部块体失稳为主,开挖前后的变形监测表明开挖后拱顶和侧墙变形较大,部分洞段很快就失稳掉块,洞底有隆起的趋势。开挖断面场景:

1)F2断层内开挖过程中常发生规模不一的塌方,塌方量从个别块石到近50 m3不等,塌方多发生在拱顶和侧墙位置;

2)观察塌方特征,塌方岩体可见明显的岩体节理结构面,且主要沿既有结构面崩落;

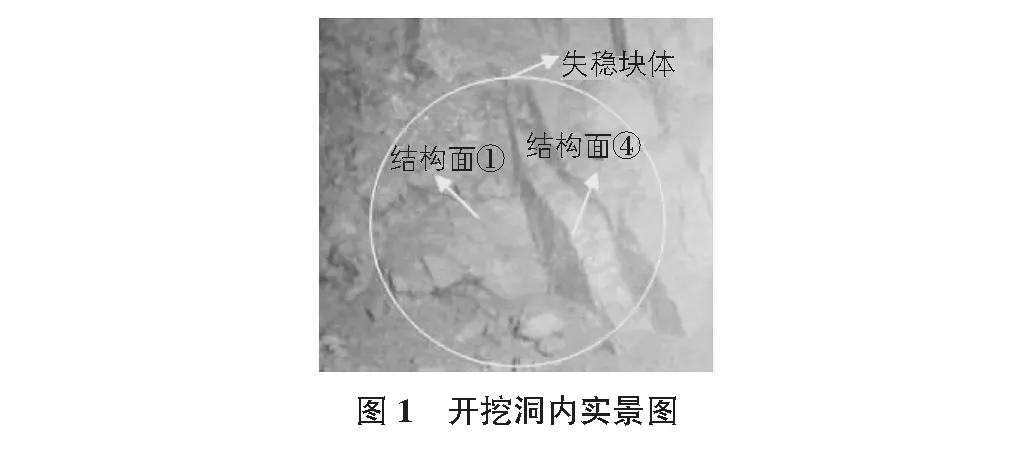

3)开挖段内节理结构面较多、结构面倾角不一,不同洞段围岩显见结构面倾角不同造成的围岩稳定性差异。洞内开挖典型断面如图1所示。

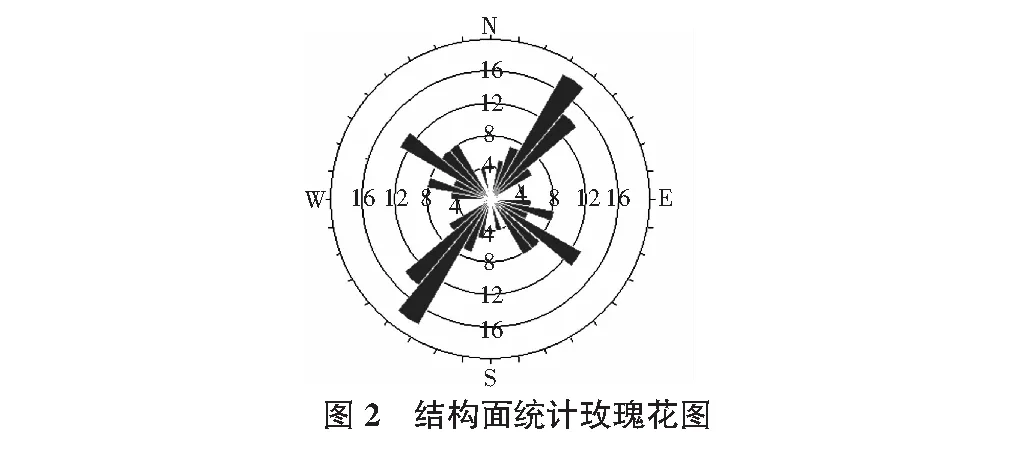

基于现场情况,采用非连续变形分析方法(DDA)则更合适。对数百组节理结构面统计(见图2),开挖段内主要有四组结构面占优,分别为:①110°~136°∠65°~85°,②210°~230°∠75°~90°,③310°~340°∠50°~85°和④30°~70°∠50°~75°。

2.2 计算参数选定

第①组结构面倾角变化对围岩稳定影响相对更大,因此计算方案为:变化第①组结构面倾角,同时保持②,③,④组结构面倾角不变。根据前期地质勘察及试验成果资料,具体相关计算参数见表1。

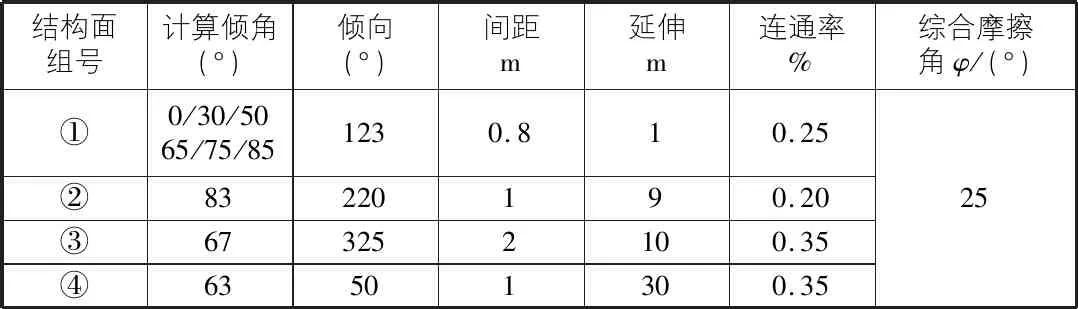

表1 主要结构面的产状取值表

3 洞体开挖稳定DDA分析

3.1 计算模型

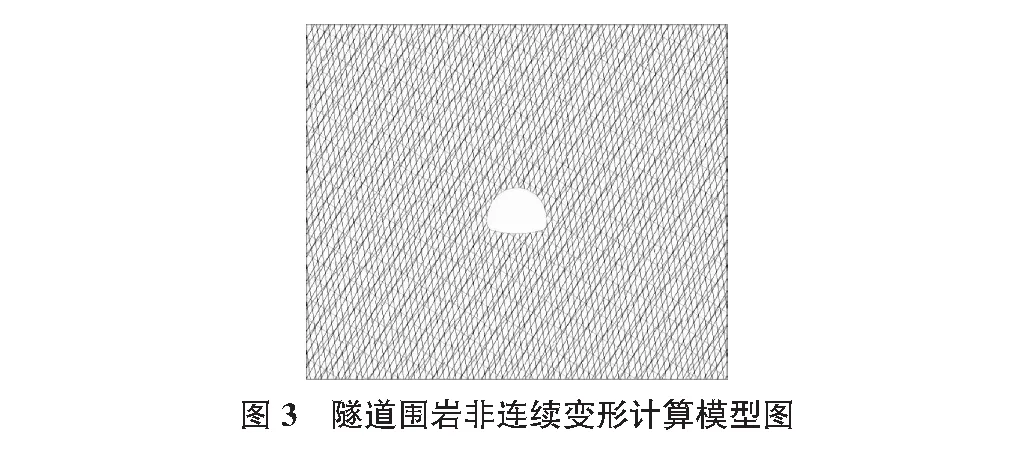

利用非连续变形分析隧道开挖后未锚固隧道围岩稳定,建立的计算模型如图3所示。

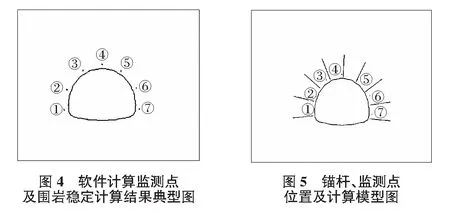

通过变化洞体围岩第①组结构面倾角,分别为0°,30°,50°,65°,75°和85°,利用非连续变形方法分析隧道开挖后不锚固时围岩的稳定性。为监测开挖后围岩位移情况,同时在隧道计算断面提取7个监测点,如图4所示。

3.2 开挖稳定分析

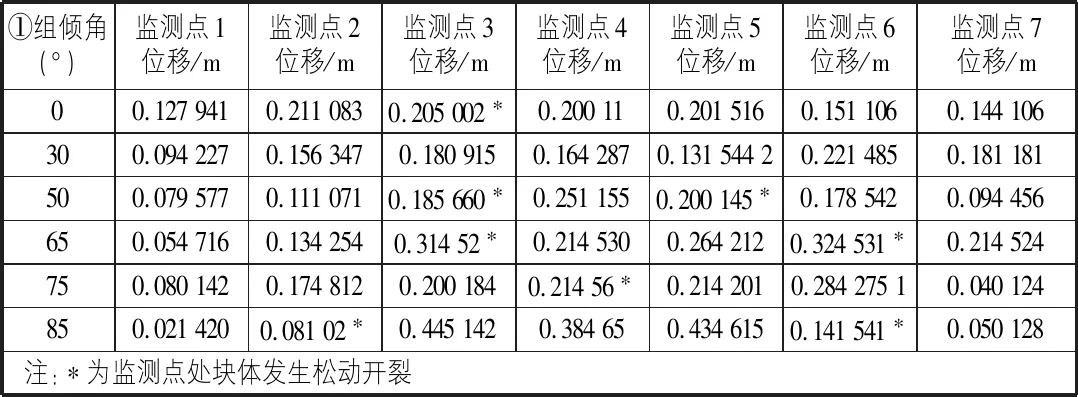

根据计算模拟结果,发现在开挖过程中隧道整体保持稳定,但隧洞断面局部存在不稳现象,主要集中在拱顶和侧墙位置,同时拱底部分围岩块体有隆起的趋势,规模基本不大,对围岩的整体稳定性影响不大。变化第①组结构面倾角,计算模拟表明洞体相同位置点的变形和应力矢量有差异。变化第①组结构面倾角,7个监测点位移如表2所示。

表2 不锚固时监测点位移数据表

从计算成果表2可以看出:

1)相同监测点位置,不同结构面倾角开挖后监测点的位移差距明显,最大位移与最小位移相差最大达到6倍;

2)不管结构面倾角如何,洞体开挖后,洞顶及附近位置最容易发生块体松动开裂,计算模拟结果与现场开挖情况吻合;

3)结构面倾角对洞体的开挖稳定存在影响,但影响程度受洞体围岩其他结构面的走向和倾向、倾角制约,即开挖洞体中实际最不利结构面倾角不易确定,该模拟结果在实际开挖中也有体现。

3.3 锚固支护后稳定分析

隧道开挖后为防止岩体松动掉落,锚杆是常采用的工程措施。锚杆参数为:φ25 mm,长4 m,锚杆密度2.5×2.5 m2,锚杆及7个监测点如图5所示。

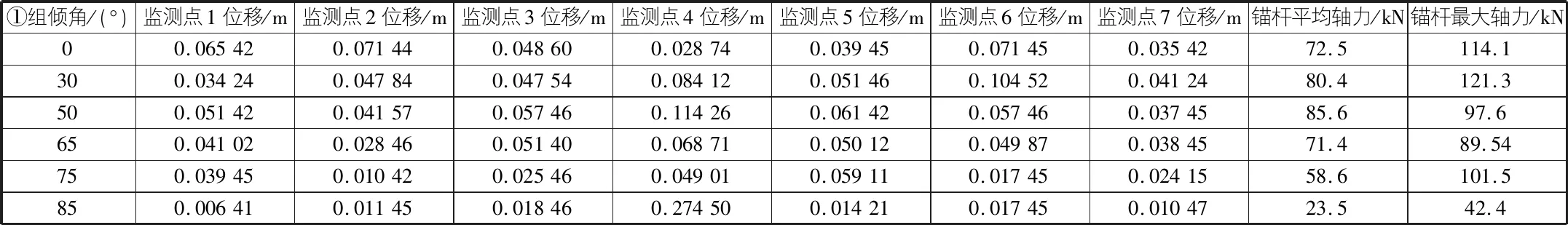

通过计算,在②,③,④组结构面倾角不变,变化①组结构面倾角情况下,围岩基本没有松动开裂现象。锚杆锚固后,监测点的位移数据及锚杆受力如表3所示。

表3 围岩锚固后监测点位移数据及锚杆受力表

根据表3计算监测点数据,围岩锚固后无明显块体的失稳和开裂,围岩锚固后有效地降低了围岩位移,一定程度上抑制了围岩松动范围,通过对开挖隧道围岩①组不同倾角、锚固和非锚固措施对比分析,得出:

1)开挖围岩经过锚杆加固后,围岩的位移较未锚固时普遍减少25%~96.7%;

2)围岩不同结构面倾角下,相同监测点围岩的位移依然有差异,但差异较小;

3)围岩的位移变形受锚杆束缚,从计算成果看最大锚杆轴力121.3 kN,最小锚杆轴力小于20 kN,不同结构面倾角下锚杆轴力差异较大;

4)从围岩结构面倾角对锚杆锚固效果的影响分析,结构面倾角不一样时对锚固效果有很大影响,但是这种影响没有规律性。

4 结论

针对大埋深隧道工程中围岩结构面对洞体开挖稳定的影响,分析了该类岩体的开挖稳定影响、加固措施,结论如下:

1)DDA分析方法对于存在若干组明显结构面的围岩稳定性计算较基于连续介质的有限元计算方法更为有效、实用。

2)不同结构面倾角对围岩稳定有一定影响,围岩各监测特征点的松动变形与优势结构面倾角的关系不明显,隧道开挖的稳定性是一个系统工程,与诸多因素相关。

3)对于多组结构面赋存的隧道开挖,通过实时锚固可以很大程度降低围岩变形,但锚固构件受力受围岩不同结构面倾角的影响依然不明显。

4)尽管基于非连续变形分析方法对于含有构造节理、裂隙、层理等分割的围岩岩体稳定计算具有一定优势,在模拟围岩结构面倾角对开挖稳定的影响时,仍需结合其他工程手段。